居住方式、社会互动与青年创业意愿:理论机制与实证检验

□ 胡元瑞 田成志 吕 萍

(1.中国人民大学 公共管理学院, 北京 100872;2.西南财经大学 中国西部经济研究中心, 四川 成都 611130)

已有关于居住方式的研究主要集中在两个方面:一是探讨不同居住方式的形成原因。这些学者主要从文化伦理[1]、经济资源[2]、家庭结构[3]、个人生活观念[4]探讨各类居住方式的影响因素及形成机制;二是研究不同的居住方式对家庭成员个体产生的影响。主要研究不同居住方式对老年人群的身心健康[5]、幸福感[6]、物质生活水平[7]等指标带来的影响。少数学者还关注到不同居住方式对年轻子女收入水平[8]、劳动参与率[9]等方面的影响。但目前关于居住方式对居住者状况及行为的影响研究,欠缺对青年群体的关注,而系统解释居住方式对青年个体创业行为影响的研究则更是亟待加强。基于此,本文运用社会互动理论,探讨“独立性居住”和“大家庭居住”两种居住方式对青年创业意愿产生的影响及作用渠道,期望为政府激发青年创业活力提供理论支持与实践帮助。

一、理论分析与研究假设

古德[10]将各类家庭划分为核心家庭和传统家庭,并对应形成“独立性居住”和“大家庭居住”两种居住方式。“独立性居住”主要指以夫妻为核心的姻缘性居住、以朋友或租客为主的合作性居住及以个人为中心的独居。而“大家庭居住”则主要指个体或夫妻与父母、岳父母等长辈亲属同住的居住方式。由此,本文可基于这两种家庭居住方式的划分,通过社会互动理论,探讨其对青年创业意愿的影响及作用机制。

社会互动中的个体就是作为决策者的行为主体,行为主体通过他们选择的行动进行互动;一个行为主体所选择的行动会通过影响其他行为主体的行为偏好、预算约束及未来预期这三种渠道来影响其他行为主体的行动决策。不同的居住方式代表着与青年个体日常相处的共居者群体差异,作为同一居住环境内的行为主体,共居者会与青年个体形成紧密的社会互动,其思想观念、个人行为通过对青年个体的风险偏好、预算约束和压力预期产生影响,进而导致青年个体创业意愿上的差异。

首先,居住方式影响青年的风险偏好。当青年个体与父母同住时,旧有就业观和择业观会频繁而深刻地影响青年个体,使青年个体的风险偏好下降,而风险中性或风险厌恶的人则往往不愿意创业[11]。因此,风险偏好的下降会引致青年个体创业意愿的降低。

其次,居住方式影响青年的支出自由度。与父母等长辈同住,青年个体消费的物品类型和数量总在他长辈的监视之下[12],其支出行为就很容易受到来自父母长辈的诸多约束,其支出自由度较低,创业意愿也随之得到抑制。而独立性居住会让青年个体在空间上与父母等长辈保持适度距离,父母等长辈难以用自身的传统财富观和消费观去过度影响和约束青年的支出预算,青年个体的支出自由度会较高,其创业意愿得以提升。

最后,居住方式影响青年的压力预期。当与父母等长辈同住时,青年个体将都会直接或间接地投入更多的时间及精力来给予长辈亲属照料支持和精神支持,其自身就业及劳动收入会受到这种居住方式所带来的“惩罚作用”[13],即劳动参与率、工作时间及劳动收入的降低。另外,与父母同住虽具有一定资源共享优势,但其代价可能是隐私的丧失、家庭关系的束缚和复杂化,以及家庭纠纷和管理成本的增加[14]。这些代价可从多方面消耗青年个体本就不多的资源及精力,使青年有较大压力预期,削弱其创业意愿。

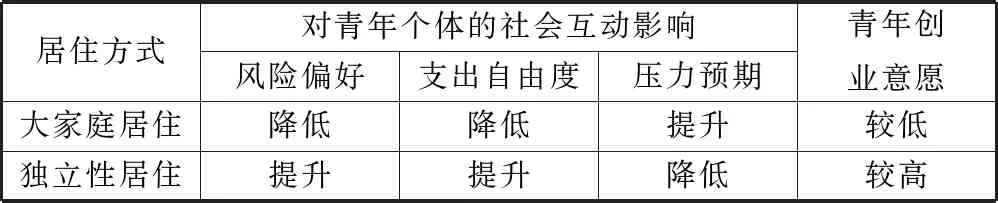

综上,居住方式通过以上三个指标产生的社会互动最终作用于青年个体的创业意愿(如表1所示)。由此,提出本文的假设1:

表1 两种居住方式下的创业社会互动及青年创业意愿

相较于独立性居住方式,当青年个体处于大家庭居住方式时,其创业意愿较低。

从性别差异来看,男性青年作为社会期许的家庭收入主力,父母对儿子反哺家庭的责任要求会显著高于女儿[15]。这些观念逐渐内化为男性青年对自身的身份认同并影响其心理行为[16]。当与父母等长辈同住时,男性青年对父母及长辈会产生更多的照料任务和经济反哺,加剧男性青年的压力预期;反之,男性青年的各项压力会有较大缩减。这使得男性青年对不同的居住方式有着更敏感的反应,其创业意愿会因此有较大差异。而根据当前社会对女性的角色期待,多数女性青年无论是在原生家庭还是嫁入家庭,都不会面临压力性家庭责任。因此,女性青年对因居住方式带来的压力的敏感度较低,其创业意愿受居住方式的影响程度相对较小。由此提出假设2:

大家庭居住方式对男性青年创业意愿的负向影响大于女性青年,而独立性居住方式对男性青年创业意愿的正向影响亦大于女性青年。

从城乡差异来看,农村社会中,个体行为决策更受“家文化”的影响,有更强的大家庭居住观念[17]。同时由于家庭性农业生产活动的存在,使得多数农村青年即使分户分居,也依然会频繁回父母长辈家一起吃饭生活,形成一种“分而不离”、“分居共爨”(1)即青年农民分户后虽与父母分开居住,但主要的活动时间却依然与其父母家庭连结,经常共同吃饭、沟通、生产的生活模式。的生活模式[18]。这就意味着,诸多农村青年即使表面上是独立性居住,但实际上却依然属于大家庭居住,父母及长辈对农村青年的思想意识和行为选择的影响程度总体较大。在此情况下,居住方式对农村青年个体的创业意愿影响可能并不及城镇青年那样显著。由此提出假设3:

独立性居住方式对农村青年创业意愿的提升较小,而主要对城镇青年创业意愿有着较大的正向作用。

二、数据来源、变量设计与模型构建

(一)数据来源

本文数据来自西南财经大学“大城市流动人口住房获得与社会融合”课题组于2018年进行的“城乡常住居民居住状况与社会融合”调查,涵盖北京、广州、上海、郑州、武汉、成都、西安7个城市及其所辖农村地区,调查对象当地常住居民群体,主要涉及就业创业、居住状况、社会保障等内容,共获得有效问卷204 8份,为避免独立性居住并非青年自主选择,名义上独立居住但仍受到原生家庭控制的情况,剔除当前居住房屋由父母偿还贷款的样本,得到18~35岁的青年群体问卷132 2份。

(二)变量设计

1.因变量定义

本文使用创业意愿作为因变量,针对实际还未从事创业经营的样本,为衡量其创业意愿,本文对“未来打算开展个体户、企业、网店等经营项目”的样本取值为1,反之则取值为0。

2.解释变量定义

居住方式为本文的核心解释变量,若目前青年个体与父母、岳父母等长辈同住,则归为“大家庭居住”并取值为0;反之则归为“独立性居住”并取值为1,衡量不同居住方式对青年创业意愿的影响。另外,本文为进一步具有保守就业观的父母可能会更抑制青年创业意愿,在此引入居住方式与父母状况的交互项,父母状况包括:父母工作单位性质、父母政治身份、父母职务级别,作为判别父母保守观是否更重的变量。青年个体的风险偏好、支出自由度和压力预期则作为主要的中介变量来衡量其易受居住方式影响的创业主客观条件。

3.控制变量定义

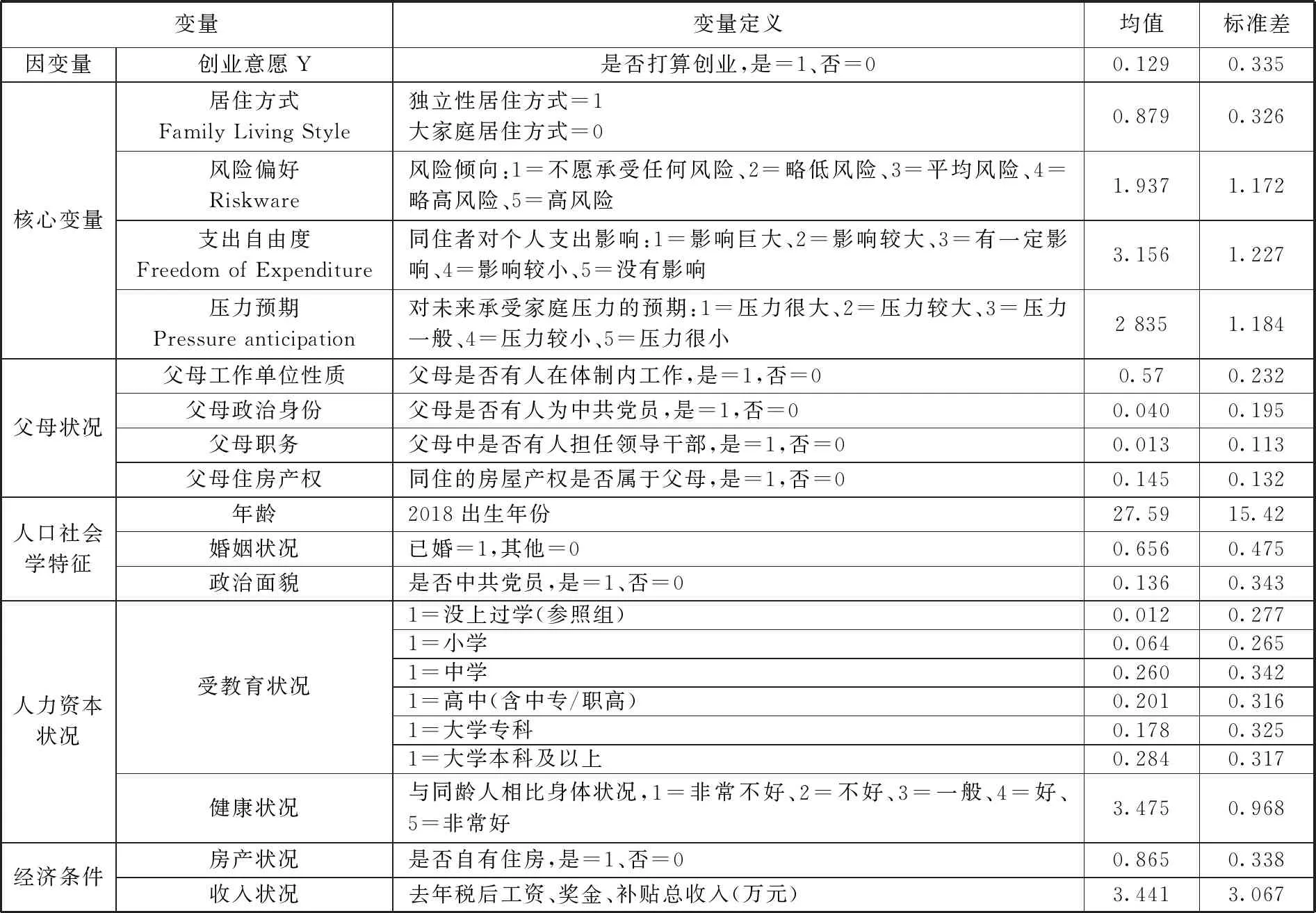

本文选取人口社会学特征、人力资本状况、经济条件3类变量作为青年个体的控制变量,其中,人口社会学特征控制变量包括年龄、婚姻状况、政治面貌;人力资源控制变量包括受教育程度、身体健康状况;经济条件包括房产状况、收入状况(表2)。

表2 变量定义及描述统计

(三)模型构建

本文采用二元logistics模型,并引入居住方式与父母状况的交互项,验证不同家庭居住方式对青年创业意愿的影响,模型形式如下:

∑βjXi+ε1

(1)

β2FamilyLivingStyle*Parents+∑βjXi+ε1

(2)

式(1)为居住方式对青年个体创业意愿影响的总效应,其中,因变量为是否愿意创业的二分变量,使用二元Logistic模型进行估计,Y为青年个体创业意愿,P为青年个体愿意创业的概率,当P=0时,青年个体不打算创业,当P=1时,青年个体打算创业。FamilyLivingStyle为核心解释变量家庭居住方式,即居住方式为大家庭居住方式还是独立性居住方式,X为控制变量,β0为截距项,β1、βj为待估参数,ε为随机干扰项。式(2)中Parents为父母状况,包括父母工作单位性质、父母政治身份、父母职务级别、父母住房产权4个虚拟变量。

三、实证结果分析

(一)基准模型回归结果分析

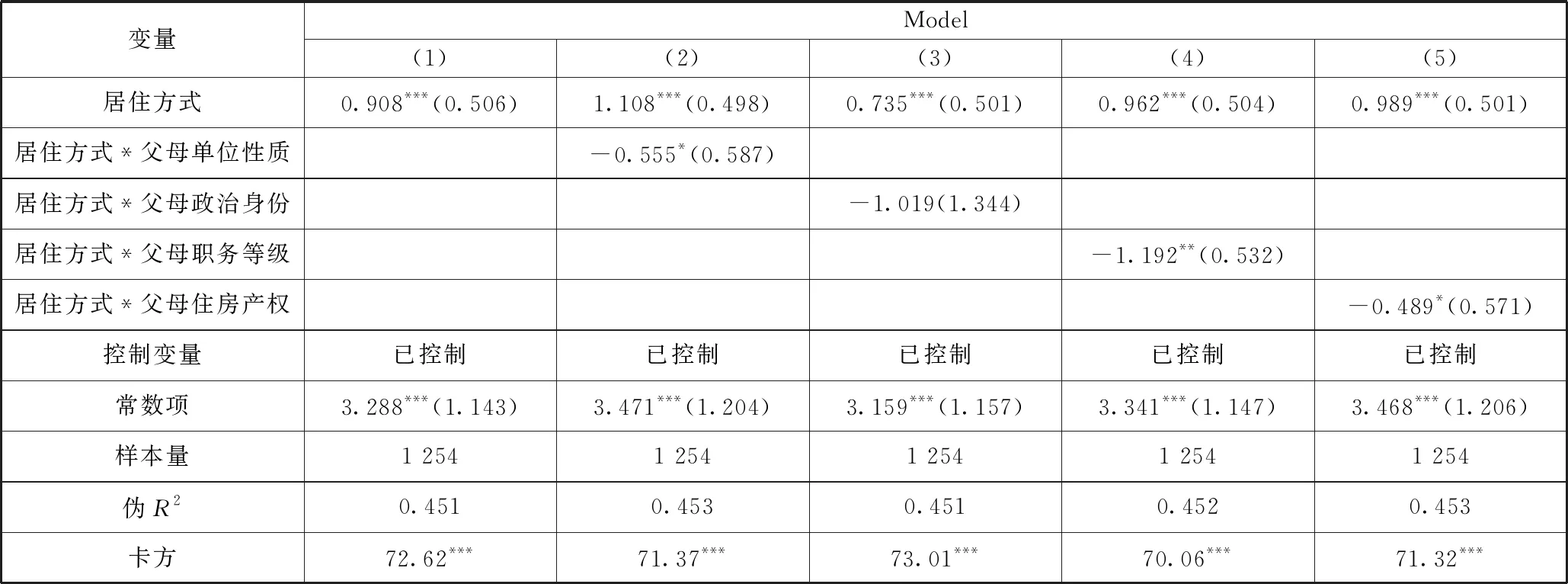

表3为居住方式对青年创业意愿的综合影响回归结果。在回归(1)中,居住方式在1%的显著性水平上对青年创业意愿产生影响,计算得到边际值为1.201,即处于独立性居住的青年个体创业意愿比传统家庭居住方式高20.1%。表明处于独立性居住的青年创业意愿明显高于处于大家庭居住的青年,大家庭居住方式则起到了相对的抑制作用。进一步再看回归(2),居住方式与父母工作单位性质的交互项在10%的水平上负向显著,计算得到边际值为0.924,即当青年个体处于大家庭居住且同住的父母还属于体制内工作人员时,青年个体的创业意愿会进一步降低7.6%;回归(4)中,居住方式与父母职务级别交互项在5%的水平上负向显著,计算得到的边际值为0.942,表明父母担任领导干部会使大家庭居住方式下的青年创业意愿概率进一步降低5.8%;回归(5)中,居住方式与父母住房产权交互项在5%的水平上负向显著,计算得到边际值为0.983,表明若与父母同住且该房产权归属父母所有时,青年创业意愿概率进一步降低1.7%;回归(3)中,居住方式与父母政治身份交互项对青年个体创业意愿影响不显著,这可能是因为单是党员身份并不能为父母带来实质性的福利提升,父母保守的就业观并没有加强传导至青年个体。

表3 居住方式对青年创业意愿的影响

(二)异质性分析

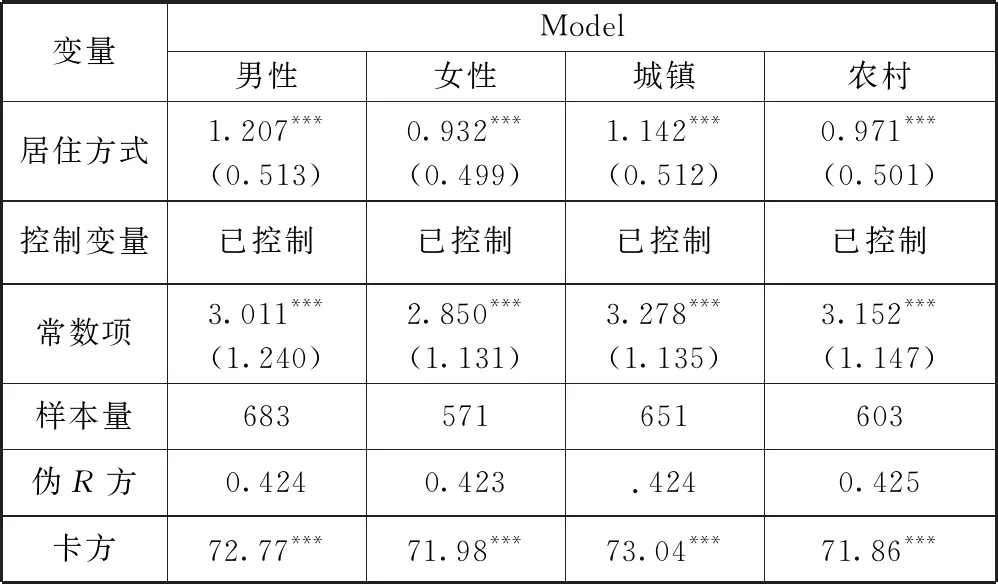

使用性别和城乡对样本进行异质性分类,得到的回归结果如表4所示,居住方式均在1%的显著水平上对创业意愿产生显著影响,这说明本文的基准模型回归结果稳健,模型设定合理。在区分性别样本的回归中,可计算得到男性样本边际值为1.257,即当男性青年处于独立性居住时,其愿意创业的概率将提高25.7%,而女性样本边际值为1.062,表明当女性处于独立性居住时,其愿意创业的概率仅提高6.2%。这说明,大家庭居住方式对男性青年创业意愿的抑制程度明显大于女性青年。

表4 居住方式对青年创业意愿影响的异质性分析

区分城乡样本,可计算得到城镇样本边际值为1.362,即当城镇青年处于独立性居住方式时,其创业意愿较大家庭居住方式提高36.2%。而农村地区样本边际值为1.073,表明当农村青年处于独立性居住方式时,其创业意愿较大家庭居住方式仅提高7.3%。由此证实,居住方式的转变对农村青年创业意愿的影响便似乎并没有对城镇青年那样显著。

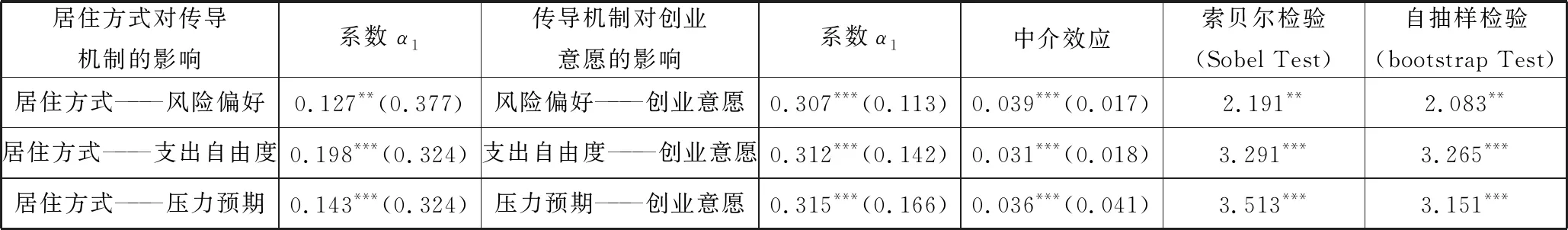

(三)基于中介效应的影响机制检验

上一节的实证研究验证了居住方式对青年个体的创业意愿存在显著影响,且存在性别和地区的异质性。但居住方式影响青年创业意愿的中间机制和传导过程是什么?理论分析推论出居住方式主要是通过影响青年的风险偏好、支出自由度和压力预期,形成三条传导途径,共同影响青年个体的创业意愿。那么验证这一中介影响机制是接下来本文关心的问题。

为了探究居住方式是否通过以上三个因素间接促进了青年创业意愿,本文采用中介效应检验方法,定义中介效应模型如下:

(3)

(4)

式(3)表示家庭居住方式对中间传导机制的影响效应,其中的因变量TRAN为中间传导机制,包括风险偏好、支出自由度、压力预期,其中风险偏好考察个体在风险与收益匹配的投资组合中选择,从1至5分别为不愿意承受任何风险到愿意承受高风险;支出自由度为个人对支出决策受同住者影响的主观评价,从1至5分别为影响巨大到没有任何影响,受同住者影响越大,支出自由度越低;压力预期以被访者在问卷中关于家庭经济压力问题的回答为准,按回答者的感知程度由高到低,1至5分别从压力很大到压力很小。针对风险偏好、支出自由度、压力预期使用有序Logistic模型进行估计,α0为截距项,α1、αj为待估参数,ε2为随机干扰项。

式(4)中γ2为中间传导机制对青年个体创业意愿的直接效应,将式(2)带入式(3)可以进一步得到中间传导机制的中介效应γ2α1,即居住方式通过中间传导机制对青年个体创业意愿所产生的作用。

结果如表5所示,在风险偏好为中介变量的模型中,居住方式对风险偏好的影响正向显著,独立性居住下的青年有更高的风险偏好,风险偏好对创业意愿影响显著,高风险偏好者有更高的创业意愿,中介效应正向显著。

表5 创业意愿模型中介效应分析

在支出自由度为中介变量的模型中,居住方式对支出自由度影响正向显著,表明独立性居住下的青年有更高的支出自由度,支出自由度对创业意愿影响正向显著,支出自由度越高,显示青年的创业意愿越强,中介效应正向显著。在压力预期为中介变量的模型中,居住方式对压力预期影响显著,处于独立性居住方式的青年有更低的压力预期,压力预期对创业意愿影响负向显著,有较大压力预期的青年愿意创业的概率更小,中介效应正向显著。

四、结论与政策建议

本文利用2018年进行的“城乡常住居民居住状况与社会融合”调查数据,采用二元Logistics,分析了居住方式对青年创业意愿的影响,并进一步基于中介效应模型对其机制进行初步探讨。结果表明:第一,大家庭居住方式会显著抑制青年个体的创业意愿,若同住的父母还为体制内人员或拥有所住房屋产权时,青年个体的创业意愿会更低。在考虑了潜在的内生性问题之后这个结论依然成立。第二,通过异质性分析发现,居住方式主要影响男性青年的创业意愿,而对女性青年的影响较小。同时,居住方式对城镇青年创业意愿有着较大影响,对农村青年创业意愿的提升较为有限。第三,居住方式主要通过对青年个体的风险偏好、支出自由度和压力预期的影响,形成中介效应,最终影响青年创业意愿。其中,独立性居住方式对前两者起到正向影响,对压力预期起负向影响,最终提升青年创业意愿。居住方式会显著影响青年的创业意愿,这为激发“双创”活力提供了一个新的政策视角,相关部门在制定涉及创业政策时,应充分考虑居住方式的作用。□