基于病情分析的容量管理模式对心力衰竭患者住院期间康复质量的改善

张 亚, 郁锋玲, 陈心娜, 吴 双

(徐州医科大学附属医院 心内科,江苏 徐州,221000)

心力衰竭是各种心脏疾病患者病情发展的终末阶段,5年死亡率高达55%,目前还没有较好的治疗手段[1]。患者发展至心力衰竭时,其心输出量和有效循环血容量等降低,肾脏和神经内分泌系统被激活,导致机体发生代偿性的液体潴留,继而出现淤血的症状。容量超负荷和淤血将会导致各脏器生理功能的异常,也是导致患者住院的重要原因之一[2]。因此,控制机体的液体潴留和容量超负荷,对于改善患者的症状,降低住院率和提高生活质量至关重要[3]。基于以上原因,笔者进行了此次研究,以探讨基于病情分析为依据的容量管理模式对心力衰竭患者住院期间康复质量的改善效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2018年4月—2020年6月徐州医科大学附属医院心内科收治的76例心力衰竭患者为研究对象。纳入标准[4]:① 患者确诊为稳定性心衰;② 纽约心脏病协会心功能分级为Ⅱ级或Ⅱ级以上;③ 患者或其家属均对本研究知情。排除标准:① 患者为终末期心衰;② 合并脑、肝、肾等重要脏器功能障碍;③ 不能配合研究。将所有患者随机分为对照组(n=38)和观察组(n=38),其中,对照组男21例,女17例;年龄39~74岁,平均年龄为(57.1±16.4)岁;心功能:Ⅱ级15例,Ⅲ级 13例,Ⅳ级10例。观察组男22例,女16例;年龄38~74岁,平均年龄为(56.7±16.8)岁;心功能:Ⅱ级13例,Ⅲ级16例,Ⅳ级9例。两组间性别、年龄和心功能的差异均无统计学意义(P值均>0.05)。

1.2 方法

对照组患者给予常规的护理管理。患者住院期间,由责任护士进行常规的知识宣教,包括疾病相关知识、合理的饮食、适量的运动和充分的休息等健康相关知识。并给予患者常规的心电监护等,结合患者的心电图等常规检查,详细记录患者的身体体征。同时按照医嘱,指导患者按时服药或对患者进行药物的静脉滴注,发现患者的病情发生变化时,及时告知主治医师。

观察组患者给予基于病情分析为依据的容量管理模式。

(1)首先判断患者的容量状态,评估患者的体循环淤血和肺循环分布等,观察患者是否有水肿的症状。

(2)根据患者的具体情况,给予个体化容量管理,包括:① 确定患者水液摄入量和排出量,对于严重低血钠症的患者,每天的水液摄入量应控制在2 L以下;患者使用利尿剂后,每天的尿液总量在2 L以上。② 对于Ⅲ~Ⅳ级心力衰竭患者,每天摄入的钠应控制在3 g以下;容量负荷过重的心衰急性发作的患者,每天摄入的钠应控制在2 g以下。③ 指导患者每天起床排便后,穿同样的衣服,空腹测量并记录体重。如果每日体重的增加超过了1 kg,则提示机体的容量增加。及时调整利尿剂的使用剂量,保证每天的纳入排出量负平衡约500 mL。病情较重者,负平衡可调整为每天1 000~2 000 mL;对于病情较轻的患者,嘱咐其进行适量的运动。④ 指导患者进行充分的休息,避免劳累,同时避免情绪激动。⑤ 指导患者严格按医嘱进行服药,不可自行调整用药剂量或停药。

1.3 观察指标

① 比较两组患者治疗结束后的心功能,包括左心室射血分数(EF)和左心室舒张末期内径。② 比较两组患者出院后半年内的再次住院率和死亡率。 ③ 比较两组患者的临床疗效,分为显效、有效和无效。患者的临床症状基本消失,心功能评级改善1级及以上为显效;患者的临床症状有所缓解,心功能评级有改善或保持不变为有效;患者的临床症状和心功能评级进一步恶化为无效。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。④ 采用自制的量表,统计两组患者或其家属对护理的满意度。总分为100分,评分越高,说明患者的满意度越高。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组患者的心功能比较

出院时,观察组的左心室射血分数和舒张末期内径均显著高于对照组(P值均<0.05)。见表1。

表1 两组患者的心功能比较

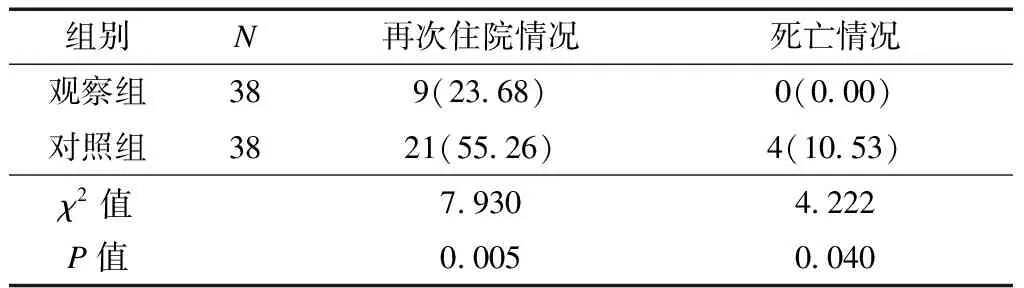

2.2 两组患者的再住院情况和死亡情况比较

出院半年内,观察组的再次住院率为23.68%、死亡率为0.00%,均显著低于对照组的55.26%和10.53%(P值均<0.05)。见表2。

表2 两组患者的再次住院情况和死亡情况比较 [n(%)]

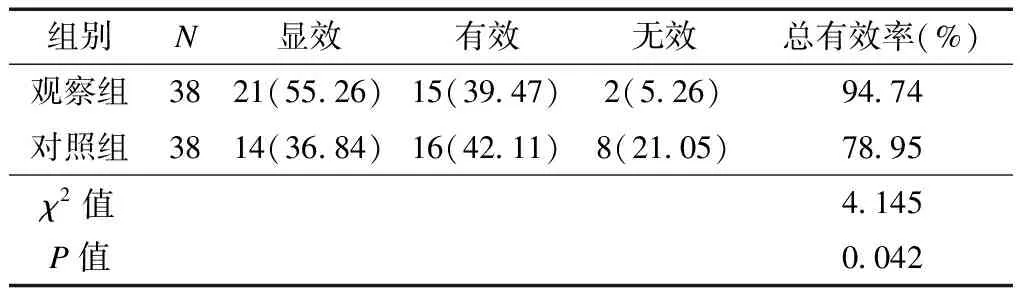

2.3 两组患者的临床疗效比较

观察组的总有效率为94.74%,显著低于对照组的78.95%(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者的临床疗效比较 [n(%)]

2.4 两组患者的满意度比较

观察组患者或其家属对护理的满意度评分为(87.3±8.6)分,显著高于对照组的(76.5±7.4)分(t<5.868,P<0.001)。

3 讨论

心力衰竭目前已成为全世界范围内越来越严重的临床综合征,具有病情复杂和预后差的特点。由于该病会逐渐地发展和恶化,导致患者的体能受限,同时由于药物的不良反应,对患者的生理和心理产生了严重影响[5]。心力衰竭的病程长,往往导致患者的治疗依从性较差,从而导致病情的加重,缩短患者的生存时间。目前国内关于心力衰竭患者的护理研究中,往往只涉及健康教育,如运动、饮食等指导,对于患者的容量管理涉及较少。而容量状态是影响心力衰竭患者预后的重要因素,给予患者正确的容量管理,对维持患者的心功能至关重要[6]。临床上在治疗心力衰竭时,在改善症状的同时,还应尽可能地提高患者的生活质量,控制病情的进展、恶化,最终降低患者的住院率和死亡率[7]。

容量管理是心力衰竭患者治疗的关键,不同病因导致的心力衰竭往往都存在容量超负荷的现象。体液潴留、淤血等会导致多个器官功能障碍,而体液潴留、淤血的部位不同,引起的后果也不尽相同,如肺淤血会导致气体交换功能受损,患者呼吸困难,进而导致低氧血症等,病情进展较快时,则会危及患者的生命。肝脏淤血会压迫到胆管,引起胆汁淤积、肝衰竭等。小肠淤血则会导致肠道的吸收功能受损,患者营养不良。淤血还会影响到患者的认知功能,导致认知障碍等。因此,容量超负荷是导致患者病情加重的重要原因[8-9],而容量管理的目的,则是使心力衰竭患者的容量状态到达正常水平[10]。由于患者的自身因素,如年龄、婚姻状况和受教育水平等,致使患者对自身的容量状态认识不足,难以长期、正确地监测每日体重、水液摄入和排出量[11]。同时长期养成的不健康饮食方式,让患者难以控制水液摄入量和钠摄入量。而水液摄入量和钠摄入量的控制,是心力衰竭患者非药物治疗手段中,最为有效的方式[12]。本研究结果显示,通过在患者住院期间接受基于病情分析为依据的容量管理,显著改善了患者的心功能,降低了患者6个月内再次住院率和死亡率。这可能是因为,由护理人员指导患者进行体重、水液平衡等的监测,及时了解了患者的容量状态,进而较好的反应患者的病情[13],使得医师能够及时地根据患者的病情,调整治疗方案,提高临床疗效。在本研究中,笔者还考察了患者或其家属对护理模式的满意度,结果发现,基于病情分析为依据的容量管理模式能够更好地提高患者的满意度。而满意度的提高,有利于缓解日趋严重的医患矛盾,降低医患纠纷的发生率。

综上所述,对于心力衰竭患者,采用基于病情分析为依据的容量管理模式,有助于改善患者的心功能,降低再次住院率和死亡率,临床疗效较好,可提高患者的满意度,值得在临床推广使用。