我国体育非物质文化研究热点和前沿

刘远超

摘 要:以中国知网收录的2014—2019年间关于体育非物质文化研究文献为数据源,采用Citespace工具对切题文献进行定量研究。通过时间分布、作者合作网络、机构合作网络、关键词共现网络、关键词聚类以及关键词时序图几个方面绘制直观的科学知识图谱,以了解体育非物质文化遗产研究领域的研究热點和前沿。研究发现:2014—2019年期间,体育非遗的研究经历了快速发展、成熟和创新三个阶段,但是相关学者和机构合作程度低;体育非物质文化遗产的研究热点主题分为以下4个方面:有关体育非物质文化遗产的内涵和属性等本质理论研究、多重视角下体育非遗的发展与传承路径研究、体育非物质文化产业开发研究、信息时代下体育非遗的保存与传播;前期阶段学者们关注于体育非遗的内涵、属性和价值体系的研究,后期随着信息技术的发展学者们继而聚焦于体育非遗的信息化手段传播和保存,且后期研究发展缓慢,面临创新。

关键词:体育非物质文化 知识图谱 可视化分析 研究热点 研究前沿

中图分类号:G80 文献标识码:A 文章编号:2095-2813(2020)06(b)-0245-05

Abstract: In this paper, the visual literature analysis software CiteSpace was used to collect and analyze the relevant literatures of sports intangible culture heritage research collected in the CNKI database from 2014 to 2019. Qualitative research was used as the method to draw an intuitive scientific knowledge mapping in terms of time distribution, author cooperation network, agency cooperation network, keyword co-occurrence network, keyword clustering, and keyword timing diagrams to understand the research hotspots and frontiers. The study found that during the period of 2014—2019, sports intangible heritage research has experienced three stages of rapid development, maturity, and innovation, but related scholars and institutions have low levels of cooperation; The research hot topics of sports intangible cultural heritage are divided into the following four aspects: the theoretical research on the connotation and attributes of sports intangible cultural heritage, the study of the development and inheritance of sports intangible heritage from multiple perspectives, and the development of sports intangible cultural industrialization, preservation and dissemination of sports heritage in the information age. In the early stage, scholars paid attention to the research on the connotation, attributes and value system of sports non-heritage. With the development of information technology in the later period, scholars then focused on the dissemination and preservation of sports intangible cultural heritage with information technology. The researches development in the later period is slow and facing innovation.

Key Words: Sports intangible culture; Knowledge mapping; Visualization; Research hotspots; Research frontiers

非物质文化遗产是指“来自某一文化社区的全部创作,以传统为根据,由某一群体或一些个体所表达,并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式,其准则和价值通过模仿或其它方式口头相传”,包括各种类型的民族传统和民间知识、传统体育、游技等[1]。习近平总书记指出,“中华优秀传统文化是中华民族的根和魂,是中华儿女共有的精神家园”。非物质文化遗产是中华民族文化的重要组成部分和精华,在中国历史长河中薪火相传,自强不息。保护非物质文化遗产是提升国家文化软实力,坚定文化自信的深厚基础。

体育非物质文化遗产作为非物质文化遗产的类别之一,在延续历史命脉,传承中华文明中发挥着不可忽视的作用。我国传统体育文化内容丰富,自2006年至今,共有125个项目被纳入非物质文化遗产目录中[2]。关于体育物质文化遗产的研究自2003年以来广泛被学者关注,围绕体育非物质文化的传承和保护[3]为主线,从体育非物质文化的现状调查研究、体育非物质文化属性[4]、动因和策略[3]、地理分布特征[5]、综合评价体系构建[6]等方面,对体育非物质文化进行相关研究。可视化知识图谱以形象直观的图谱展示复杂的数据信息,以呈现某一研究领域的研究热点和趋势,本文借助于Citespace软件,对体育非物质文化相关研究进行可视化多维分析,以期发现当前研究热点和趋势。

1 研究设计

1.1 数据来源

本文研究数据选自中国知网(CNKI),采用高级检索方式,检索时间限定在2014年1月1日至2019年11月21日,在“主题”检索选项中以“检索策略(体育非物质文化 OR 体育非物质文化遗产)”进行检索,初步检索结果得到文献478篇,并从文献的标题、摘要、关键词出发,对这些文献进行逐一筛选,最终结果得出切题文献471篇,以此为研究样本进行后续分析。

1.2 研究方法

本研究主要采用文献计量的方法,借助于Citespace工具,通过作者、机构合作网络分析、关键词共现分析、关键词聚类及关键词时序图谱分析的方式,对体育非物质文化相关文献进行定量分析,用可视化方式直观地呈现该研究的主题结构研究现状,研究热点及发展情况等信息。

2 研究结果分析

2.1 时间分布

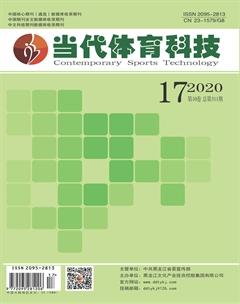

将文献按照年份进行统计,结果如图1所示。从图中可以发现,关于体育非物质文化遗产的相关研究从2014年就受到学者的普遍关注。2014—2018年,文献数量处于上下波动状态,且波动浮动不大,说明关于体育非物质文化的发展趋于成熟状态。自2019年相关研究略有下降,可以看出体育非物质文化研究正面临新的突破,可能将产生更新的分支研究领域,从而实现相关研究领域的知识创新。

2.2 作者共现分析

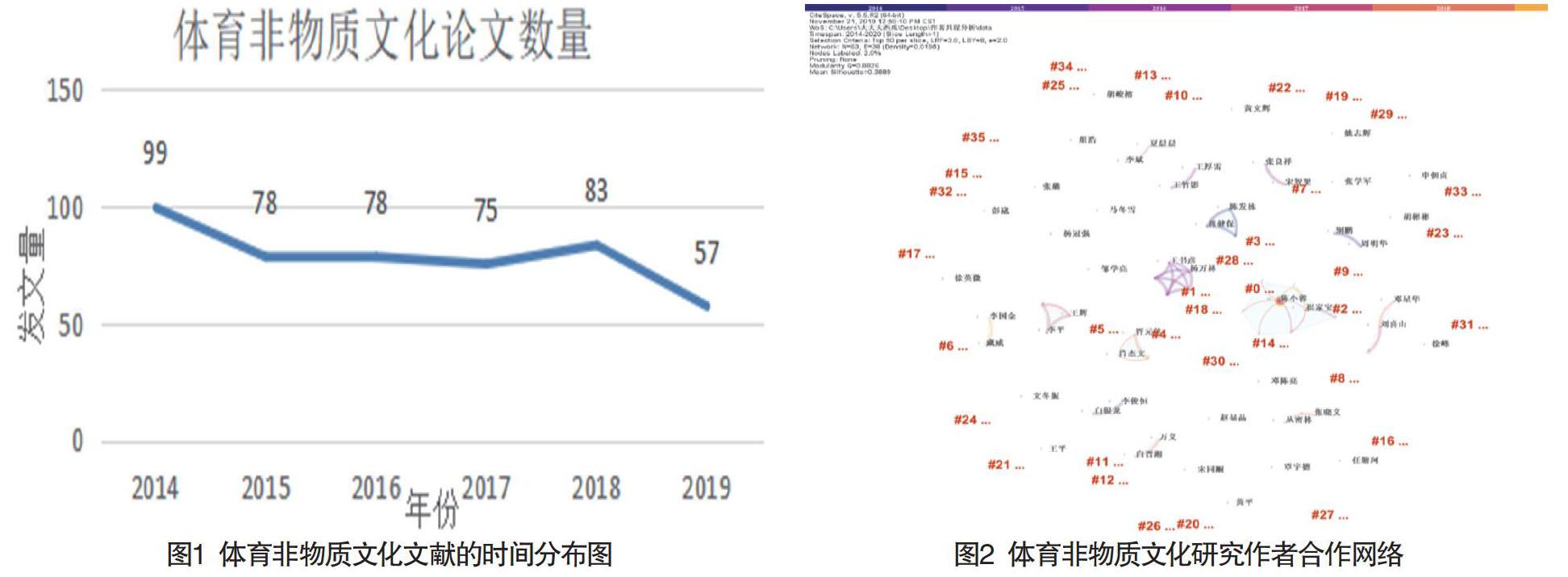

为考察体育非文化遗产的作者分布情况,在Citespace中选择节点类型为author(作者),时间设置为2014—2019年,时间分区单位设置为1年。运行软件后,得到图2。

根据普赖斯定律,“在同一主题中,半数的论文为一群高生产力作者所撰写,这一作者集合的數量约等于全部作者总数的平方根”,得出结果,该研究领域发文量较高的作者是陈小蓉、刘喜山、崔家宝、宋智梁、万义、张良祥。其中陈小蓉发文量最高,数量为16篇,其次是刘喜山发表了6篇文章,其余4人均发表了5篇文献,可以看出陈小蓉为该研究领域的核心作者。

从图2可以看出,相关研究作者分布十分广泛,但是作者间的合作关系较弱,领域研究力量较为零散,尚未形成研究节点。同时也有少部分作者之间存在合作,存在小模块的合作群,如以陈小蓉、崔家宝为代表的作者和以王书彦、杨万林为代表的作者群等。然而这些作者群之间毫无关联,说明该领域没有形成起带头作用的作者群体。日后该领域的发展中,会扩大已有合作作者群体的影响力,不断加深与其他高产作者的联系,形成较为密切的合作网络。

2.3 机构共现分析

同理,将节点类型设置为Institution(机构),运行软件得结果如图3所示。

图3表明,对于体育非物质文化的研究机构分布广泛,且各个机构之间近乎无合作关系。统计得出,最大发文量机构是深圳大学,发文数量是22篇,其次是吉首大学19篇,武汉体育学院12篇,华南师范大学10篇,成都体育学院10篇。关联“作者”和“机构”合作网络进行分析发现,研究机构和研究学者两者之间存在相互促进的作用。进一步分析可以发现,发文量最高的是深圳大学和吉首大学,且遥遥领先于武汉体育学院、成都体育学院和上海体育学院,说明体育院校对于体育非物质文化遗产的重视程度尚待加强,对该主题的研究远低于其实际价值,同时也表明,有关体育非物质文化遗产的研究需要加强顶层设计,协调好相关利益者间的责任与义务。

2.4 研究主题分析

2.4.1 关键词共现分析

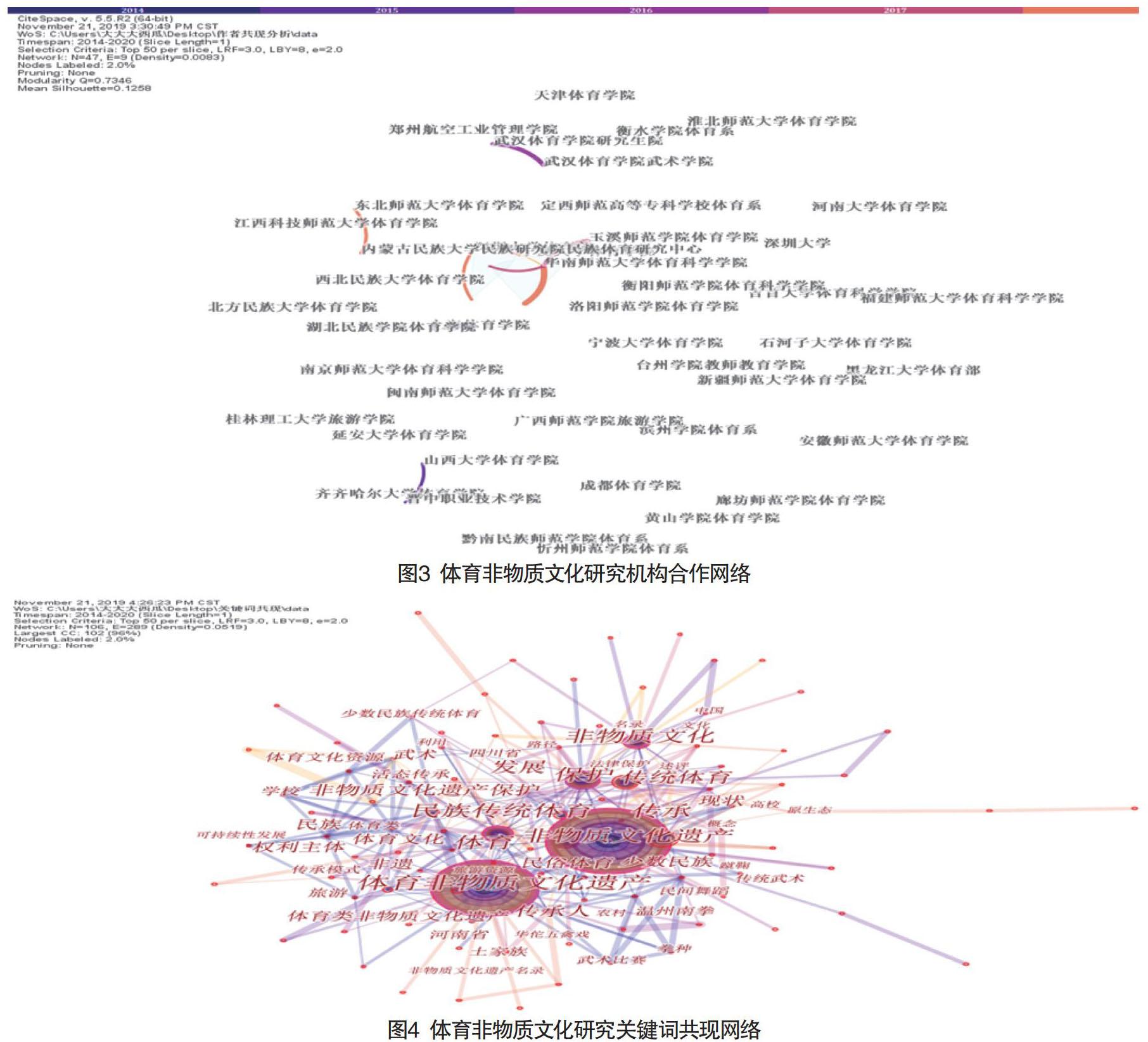

文章的关键词是文章核心主题的提炼,对某一确定主题的文献关键词进行共现分析可以帮助研究者了解体育非物质文化研究领域的热点及研究趋势。将节点类型设置为”Keyword”,其他属性与上文保持一致,运行Citespace生成如图4所示的2014—2019年体育非物质文化研究关键词共现知识图谱。图中每个节点代表一个关键词,节点圆环越大,代表关键词出现的频次越高,关键词的相关度越高。结果显示出现频次最高,共线最多的是“体育非物质文化遗产”和“非物质文化遗产”。

根据关键词频次高低(见表1),选取排名靠前的前10个关键词(去掉非物质文化遗产,体育非物质文化遗产,非物质文化,体育等核心检索词后),分别是保护、民族传统体育、传承、传承人、民俗体育、发展、现状、少数民族、活态传承、权力主体。按照中心度从从大到小进行排序,排在前10位的关键词分别是:保护、民族传统体育、传承、发展、传承人、民俗体育、现状、武术、活态传承、体育旅游。如图4所示,结合关键词词频和中心度,可以分析出2014年至2019年11月,国内对体育非物质文化的研究热点主要是:体育非物质文化的保护路径、民族体育和民俗体育的传承和发展、传承人,体育非物质文化研究现状分析,体育非物质文化的活态传承、体育非物质文化的权力主体等。

2.4.2 关键词聚类分析

关键词聚类分析可以帮助研究者把握体育非遗领域的研究内容和主题结构。对关键词进行聚类,结果如图5所示。

本研究选取30个体育非遗热点关键词,出现频次越高且其中心度较高的关键词,越能反映研究的热点。其中“非物质文化遗产”“体育非物质文化遗产”“非物质文化”“体育”等核心概念相似的关键词出现频率较高,且中心度均大于0.2,这表明研究领域对研究对象的高度关注,也证明了该检索中检索词语设置的合理性。

[2] 国家级非物质文化遗产代表性项目名录[EB/OL].[2019-11-22].http://www.ihchina.cn/project.html#target1.

[3] 聂惠敏,董德龙,赵妍.传统体育非物质文化遗产的保护:动因与策略[J].北京体育大学学报,2018,41(6):140-145.

[4] 丛密林,张晓义.我国体育非物质文化遗产的属性研究——以达斡尔、鄂温克、鄂伦春族为例[J].北京体育大学学报,2018,41(11):139-145.

[5] 胡天弄.我国体育非物质文化遗产地理分布特征研究[D].深圳大學,2018.

[6] 陈小蓉,何嫚,张勤,等.我国体育非物质文化遗产综合评价体系的构建与应用[J].体育科学,2017,37(5):48-60.

[7] 刘喜山,钞俊红.论“体育非遗”的内涵、外延与称谓[J].山东体育科技,2017,39(5):1-4.

[8] 王冬月.体育非物质文化遗产特征研究[J].郑州航空工业管理学院学报,2014,32(5):103-106.

[9] 汤立许.体育非物质文化遗产的价值体系研究[J].中国体育科技,2018,54(3):29-36,86.

[10]张盛展.“互联网+”的多维模式下体育非物质文化遗产传承与保护研究[J].中华武术(研究),2017,6(2):57-61.

[11]刘喜山,邓星华,王艳.模式视角下体育非物质文化遗产的传承困境与突围[J].体育文化导刊,2018(2):53-57.

[12]吴江.大众传播视域下体育非物质文化遗产的活态传承[C].体育文化遗产论文集.中国体育科学学会,2014:435-440.

[13]秦立凯.人类学视域下民族传统体育非物质文化遗产传承研究[J].南京体育学院学报,2018,1(2):76-80.

[14]李卫国.基于AR技术推进体育“非遗”产业化模式研究——以河北省石家庄市井陉拉花为例[J].产业与科技论坛,2017,16(7):54-55.

[15]陈小蓉.我国体育非物质文化遗产资源数据库创建[C]. 中国体育科学学会体育信息分会.2016年第十二届全国体育信息科技学术大会论文摘要汇编(数字体育研究).中国体育科学学会体育信息分会:中国体育科学学会,2016:4.

[16]史媛媛,刘卫华.湘西苗族体育非物质文化遗产应用自媒体平台传播研究[J].四川体育科学,2019,38(4):85-89.