《墨经》绝学研究与儒墨学在新时代的兼容创新

孙 中 原

一、引言

墨家的科学人文精神,是中华优秀传统文化的重要内容,是当今时代建设新文化的丰富思想资源。儒墨学在新时代的创新转型,为治国理政,社会生活提供启发借鉴,为振兴中华,实现中华民族伟大复兴的中国梦,提供锐利的思想武器和强大的精神动力。

《墨经》是微型百科全书,其科学人文精神,值得大力弘扬。秦汉后,《墨经》沦为绝学。新时代《墨经》绝学的科学研究与儒墨学的兼容创新互相关联,是实施中华文化发展工程的重要课题,是弘扬中华优秀传统文化的题中应有之义,是时代历史赋予学人的神圣使命。

儒墨同源,异质多样,相反相成,对立互补。孟子辟墨,攻击墨学“无父无君,是禽兽”,两千年封建国家机器,汇聚辟墨洪流,是《墨经》沦为绝学的强势外因。今日中华文化的传承发展,亟须适应时代历史需求,弘扬儒墨学长期共同积淀的睿智精蕴与客观真理。

二、微型百科,价值连城

1.战国显学,儒墨相并。墨家是先秦诸子百家中的重要一家。战国时代,儒墨同显。《韩非子·显学》云:“世之显学,儒墨也。”汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议,儒学成为中国文化的正统、主流、巨流、明流和显流,墨学沦为异端、支流、细流、暗流和潜流。

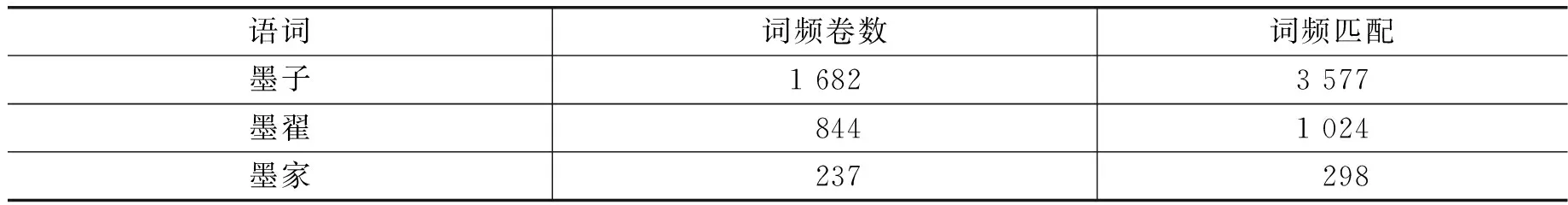

2.普世价值,墨学传承。当代先进思想,汲取全人类几千年积淀的精神财富,理应汲取墨家逻辑、哲学、科学、技术、经济、政治、伦理、教育、语言、文学、艺术和军事等思想精华。墨家在先秦诸子百家中,最富深厚的科学人文精神。当今时代,汲取墨家的科学精神、人文要义、辩证哲理,有十分积极重要的现实意义。《四库全书》墨家词频,见表1。

表1 《四库全书》墨家词频

3.劳动圣人,可学而能。毛泽东读《二十四史》批注说:“墨子是一个劳动者,他不做官,但他是比孔子高明的圣人,孔子不耕地,墨子自己动手做桌椅子。”(1)《毛泽东评点二十四史》精华解析本,中国档案出版社1998年版。编者误标“墨子列传”。司马迁《史记》无《墨子列传》,《孟子荀卿列传》末尾附言墨子24字:“盖墨翟,宋之大夫,善守御,为节用。或曰并孔子时,或曰在其后。”《贵义》说:“故虽贱人也,上比之农,下比之药,曾不若一草之本乎?”

墨子到楚,与楚大臣对话,自称“贱人”,劳动者,没有当官,不是贵族。墨子把自己的学说比作粮食草药。《尚贤下》说:“王公大人骨肉之亲,无故富贵、面目美好者,此非可学能者也。”

墨子时刻不忘“农与工肆之人”,反映劳动者利益,表达劳动者心声。《吕氏春秋·爱类》载,墨子见楚王说:“臣,北方之鄙人也。”鄙人,即俗人,小人,卑贱的人,与贵族相区隔。墨子来自民间,自创学说,影响深远,誉满华夏,彪炳千古。

4.墨子之说,役夫之道。《荀子·王霸》比较墨儒学说的社会基础说:“为之者,役夫之道也,墨子之说也;论德使能而官施之者,圣王之道也,儒之所谨守也。”把“墨子之说”,定义定性为“役夫之道”。“役夫”,即劳动者,供人役使,干粗活。“役夫之道”,即劳动者的道理,极富科学人文精神。把儒学定义定性为“圣王之道”,是圣王帝王,贵族君子之道。

5.微型百科,理论系统。《墨经》是墨学发展高级阶段凝聚的成果,堪称微型百科全书。《墨经》用定义、划分、命题和论证形式,浓缩精炼语言,概括中国古代各门科学知识,包含光学、力学、简单机械学、数学和物理学等自然学科五门,逻辑学、方法哲学、认知哲学、科技哲学、本体哲学、历史哲学、经济学、政治学、伦理学、教育学、语言文学、艺术美学与军事学等人文学科十三门。

《墨经》光学,是当时世界光学史的顶级文献,包含系统几何光学知识,对光直线传播,本影半影,日光反射,球面镜(凸凹镜)成像,光学实验等,有详细的观察实验记录,探索光影原理。

全球首颗量子科学实验卫星,被命名为墨子号,首席科学家潘建伟说,墨子最早提出光沿直线传播原理,设计小孔成像实验,提出光微粒(“端”,无宇,无厚,相当于光量子)的概念,奠定光量子通信的基础,以中国古代伟大科学家名字命名量子卫星,提升文化自信。

《墨经》“力”的定义,与牛顿力学力定义相合,与牛顿运动第一定律同其推理。在世界上最早设计引力实验:用丝绳胶结上面石头,去掉下面石头,发现丝绳对石头的提举作用。丝绳断,发现石头向下的牵引作用,地面对石头的收取作用,即地面引力,是《墨经》科学精神创造的惊人成果。《经说下》第130条说:“方石去地尺,关石于其下,悬丝于其上,使适至方石。不下,拄(zhǔ支撑)也。胶丝去石,挈也;丝绝,引也。木变而名易,收也。”

《墨经》总结简单机械学知识,发现用桔槔、滑轮和斜面提物,节省力气,提高效率,广泛用于生产、生活和防御器械制造。数学有方圆定义,水平定义,三点一线的顺序公理,圆周与直线关系的定理,点线面体的定义,点线相交,两图相切,两图相离,有穷无穷的定义等。物理学有“端”即物质结构微粒的概念,相当于原子。

6.科学精神,《墨经》而已。《墨经》科学精神的要点:其一,求故明法重理性,因果规律探分明。即探求原因,明确法则,重视理性和理论认识。其二,求真务实重实证,实事求是科学性。即坚持求真务实,重视实践证明。

这是古代科学家实事求是的科学精神,是墨家科学知识形成的机理、建构标准和灵魂,是墨家科学知识客观性、科学方法有效性和科学思想合理性的支柱,是古代科学家朴素科学的世界观。

科学是知识、学问,是用范畴和定理,反映事物本质与规律的知识体系,是实践经验和应用技术的总结、升华和提高。现代科学的特点,是精确、系统和严密。古代科学的特点,是描述经验和技术,理论朴素粗疏。

在先秦诸子中,墨家最重视生产经验、应用技术的理论总结和科学研究。由手工业工匠上升的墨家学者,有条件把当时的手工业生产经验和应用技术,上升到科学理论。墨家的科学智慧,以实践经验为基础,以逻辑论证为手段,是实践性和理论性的统一,是技术经验和朴素科学理论的结合。

墨家注意在生产中观察实验,如小孔成像实验,光学投影实验,伏罂而听声学实验等。墨家从世代相传的手工技巧中探明原因,总结规律,提炼数学、力学、光学和简单机械学知识,在中国科技史上留下光辉一页。墨家主张从有利于人民生产和生活的目的出发,利用法则,制造器械。墨家从桔槔、辘轳、车梯等简单机械中总结杠杆、斜面原理,设计制造各种器械,减轻劳动,提高效率。

英国著名科学史家李约瑟评价说:“完全信赖人类理性的墨家,明确地奠定了在亚洲可以成为自然科学的主要基本概念。”“更重要的是这样一个广泛的事实:即它们勾画出了堪称之为科学方法的一套完整理论。”[1]201

李约瑟《墨经中的科学思想》:“后期墨家奋力于实验科学所可依据之思想体系之建立。”“墨家关于‘规范思维’的论辩,可与当代科学的模型(models)的逻辑讨论正在进展的见解,具有强烈的类似。”《墨经》的科学定义,“具有奇特的现代气味”,“这确已由现代科学的哲学家为之重新发现与发展了。”[2]206,231,234

梁启超评价说:“在吾国古籍中,欲求与今世所谓科学精神相悬契者,《墨经》而已矣,《墨经》而已矣。”[3]187胡适评价说:“墨家‘实有科学的精神’,‘试看《墨辩》所记各种科学的议论,可以想见这种科学的方法应用’,‘墨家论知识,注重经验,注重推论。看《墨辩》中论光学和力学的诸条,可见墨家学者真能做许多实地试验。这是真正科学的精神’。”[4]226这四篇著作(《墨经》)是现在仅存的古代中国科学成就的证据。[5]77

7.探求原因,科学构成。“求故”,即探求原因。《经上》说:“巧传则求其故。”即对于代代相传的手工业技巧,要探求其缘故。墨家要求,对世代相传累积的手工业技术,要探求原因,把握因果联系,不仅要“知其然”,确定事实、结果,还要“知其所以然”,深刻认识原因、本质和规律,建构科学理论的系统。

“明法”,即明确法则,知道规律。法,是标准,方法、法则和规律。《法仪》说:“百工为方以矩,为圆以规,直以绳,正以县,平以水。无巧工不巧工,皆以此五者为法。巧者能中之,不巧者虽不能中,放依以从事,犹逾已。故百工从事,皆有法所度。”

《经说上》说:“法取同,观巧传。”《经上》说:“法,所若而然也。循,所然也。说,所以明也。”《经说上》说:“意、规、圆三也,俱可以为法。然也者,民若法也。”“方法”一词,希腊文原意是“沿着道路”,与《墨经》“所若而然”思想一致。

“所若而然”,即有效方法,符合对象的实际,通过实践,产生预期结果,达到预期目的,制成合格产品,把“非我之物”转变为“为我之物”,把“非人工自然”转变为“人工自然”,创造物质和精神文明。

狭义《墨经》183条,5 700余字,无一字句谈神论鬼。《墨经》重视感性认识,认为接触事物,“过物貌之”,是认识基础。更重视理性认识,认为“以其知论物”,用认识能力分析事物,取得深切著名的科学知识,是认识的更高阶段。[6]

墨家为表示“理性认识”的特点,专造特殊文字:知下加心。理性认识的特点,是通过心智思维。古人认为心是思维器官。《孟子·告子上》说:“心之官则思。”孟子此语,对后世有重大影响。“心之官则思”《四库全书》词频131次,《四部丛刊》9次。

毛泽东《学习和时局》说:“脑筋这个机器的作用,是专门思想的。孟子说:‘心之官则思。’他对脑筋的作用下了正确的定义。凡事应该用脑筋好好想一想。俗话说:‘眉头一皱,计上心来。’就是说多想出智慧。”这是对孟子命题含义的通俗新解。

8.墨子兼爱,摩顶放踵。《孟子·尽心上》说:“墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。”东汉赵岐《孟子注》卷13下解释说:“墨子,墨翟也,兼爱他人,摩突其顶,下至于踵,以利天下,己乐为之也。”

墨子提倡全人类兼爱交利,即使从头到脚,被磨成粉末,只要对天下有利,都甘愿付出,损己利人,大公无私,凸显墨子追求真善美理想的高尚品格。这是对墨子精神的正面肯定和赞扬。

孟子对墨子的这一评语,影响深远。北宋程颢、程颐《二程遗书》卷十五说:“墨子之德至矣,而君子弗学也,以其舍正道而之他也。” 二程把孟子“评墨与辟墨”的两端结合,维护孔孟的“正道”,反对墨学与封建正统意识形态相左的异端他说。

9.孟子非墨,辩学传承。晋鲁胜《墨辩注序》说:“孟子非墨子,其辩言正辞则与墨同。”孟子与墨子,政治伦理观不同,孟子攻击墨子兼爱是“无父”,是“禽兽”,在思维表达方式上,孟子传承墨辩,特别是墨子惯用的归谬反驳法。逻辑本来不是某个学派的私有财产,而是超越所有学派的全人类普遍思维工具。

《孟子·告子上》说:“今有无名之指,屈而不伸,非疾痛害事也,如有能伸之者,则不远秦楚之路,为指之不若人也。指不若人,则知恶之,心不若人,则不知恶,此之谓不知类也。”有人无名指弯曲不直,到处求医,即使走到秦楚,也不怕远。无名指不如人,知道厌恶,心性道德不如人,不知厌恶,这是“不知类”。“不知类”,是墨子应用归谬法的代名词,惯用语,用来说服鲁班,止楚攻宋,被孟子出色传承发扬。

《孟子·梁惠王上》说:“吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。”我的气力,能举起三千重,却拿不起一根羽毛。我的眼亮,足以看清秋天鸟兽新生毫毛的末端,却看不见一车柴。孟子的归谬说辞,用“明察秋毫,不见舆薪”比喻,成为众所周知,脍炙人口的名言警句,是为人普遍效法的思维表达范例。今日中华优秀传统文化的兼容创新,亟须弘扬儒墨学共同积淀的睿智精蕴和客观真理。

三、一致百虑,相反相成

1.学儒反儒,分庭抗礼。墨子最初学儒,后来察觉儒家缺点,自创学派,非儒反儒。墨家是先秦唯一堪与儒家分庭抗礼的学派。秦汉儒墨对举,孔墨并提,汉后至清,墨学中绝。近代西学东渐,墨学重振,研究转深,创新有力。

鲁国是古代传统文化和儒学中心。鲁国开国君主周公旦子伯禽,一向尊重周礼。《左传·昭公二年》说:“周礼尽在鲁矣。”《吕氏春秋·当染》说,周王派礼官史角去鲁国传授周朝礼制,鲁君把史角留在鲁国,史角后代在鲁国继续传播周礼,墨子拜史角后代为师,学习周礼。

《淮南子·主术训》说:“孔墨皆修先圣之术,通六艺之论。”六艺是中国古代传统文化的重要内容。墨子游说辩论,常引六艺经典《诗经》《书经》和周燕宋齐等国《春秋》。墨子自称遍读百国《春秋》(2)孙诒让《墨子间诂·明鬼下》注:“《史通·六家篇》《隋书·李德林传》并引《墨子》云:‘吾见百国春秋。’”。《墨子间诂·非命中》注:“《隋书·李德林传》引《墨子》云:‘吾见百国春秋。’”,熟知中国传统文化经典。

《淮南子·要略》说:“墨子学儒者之业,受孔子之术,以为其礼烦扰而不悦(烦琐不易实行),厚葬靡财而贫民,久服伤生而害事,故背周道而用夏政。”孔子推崇周公,墨子效法夏禹。《公孟》说,公孟子称颂古代,墨子说:“子法周而未法夏也,子之古,非古也。”儒墨学者,争说学术源流悠远。

2.当而不易,称于孔子。墨子不全盘否定孔子,认为孔学有“当而不可易者”(正确而不能改变)的真理。《公孟》说,墨子引孔子作为论证依据。程子问:“非儒,何故称于孔子也?”墨子答:“是亦当而不可易者也。今鸟闻热旱之忧则高,鱼闻热旱之忧则下。当此,虽禹汤为之谋,必不能易矣。鸟鱼可谓愚矣,禹汤犹云因焉。今翟曾无称于孔子乎?”

墨子突破派别偏见,以服从真理为依归。《耕柱》载墨子批评儒家“述而不作”:“吾以为古之善者则述之(继承传统),今之善者则作之(锐意创新),欲善之益多也。”墨子对传统文化,兼收并蓄,多多益善。

3.诵道求说,通言察辞。《鲁问》载墨子说:“翟以为不若诵先王之道,而求其说,通圣人之言,而察其辞。”墨子所谓“诵道求说,通言察辞”,恰是孔子的专长,是一般儒者的业务。儒墨之学,有共同基础依据,拥有共同理想,强调侧面各异,呈现结果不同。儒墨学,在中华传统文化共同基础上,呈现异质多样,代表不同社会阶层人群的利益理想。

4.一致百虑,同归殊途。司马迁《史记·太史公自序》引司马谈《论六家要旨》论儒墨等诸子百家关系说:“《易·大传》:天下一致而百虑,同归而殊途。夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。”儒墨追求一致,谋虑多样;归趋相同,途径殊异。儒墨共谋治国理政,遵循学术不同,有繁难简易的区别。

5.舍短取长,以通万方。东汉班固《汉书·艺文志》总论儒墨等“九流十家”:“诸子十家,其可观者九家而已,皆起于王道既微,诸侯力征,时君世主,好恶殊方,是以九家之术,蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。其言虽殊,譬犹水火,相灭亦相生也。仁之与义,敬之与和,相反而皆相成也。《易》曰:‘天下同归而殊途,一致而百虑。’今异家者各推所长,穷知究虑,以明其旨,虽有蔽短,合其要归,亦六经之支与流裔(支流分派)。使其人遭明王圣主,得其所折中,皆股肱(辅佐)之材。”“若能修六艺之术,而观此九家之言,舍短取长,则可以通万方之略(治国的全部方略)矣。”这是对儒墨学关系的标准定性,正确定位,影响深远。

6.皆有所长,时有所用。《庄子·天下》论诸子百家互补互鉴的关系说:“譬如耳目鼻口,皆有所明,不能相通。犹百家众技也,皆有所长,时有所用。”学者精英的深刻论述,是认知儒墨等诸子百家关系的指引。

四、孟子辟墨,中绝外因

1.兼爱理想,共同人性。墨子“兼爱”论题和论证,强调爱的整体性、普遍性、彻底性、穷尽性、交互性、平等性和不可分割性,是墨家的理想愿望和奋斗目标。“兼爱”,即尽爱、俱爱、周爱,不分民族、阶级、阶层、等级、亲疏、住地、人己、主仆、时代等所有差别,包括过去、现在和未来一切人,是最普遍深刻彻底的人文精神,人道主义。

墨子“兼爱”讲“仁义”。《兼爱下》说 :“兼(爱)即仁矣义矣。”《墨子》讲“仁”116次。“仁”指爱人,仁爱指人人相互亲爱。墨子“兼爱”论题的理论基础,是“全人类共同人性论”,肯定“全人类必然具有共同人性”,反映不以人的主观意志为转移的客观规律。

《辞过》说:“凡回(运转)于天地之间,包于四海之内,天壤之情,阴阳之和,莫不有也,虽至圣不能更也。何以知其然?圣人有传:天地也,则曰上下;四时也,则曰阴阳;人情也,则曰男女;禽兽也,则曰牡牝雄雌也。真天壤之情,虽有先王不能更也。”

墨家主张“爱无差等”(兼爱),反映手工业行会成员间平等互助的朴素愿望,肯定全人类有共同人性,明确提出“全人类共同人性论”,人格论和人权论,是反映全人类深刻本质的人文学客观真理。

从理论的正确性和长远良好的社会效用说,墨子的“全人类共同人性论”,优越于孟子所坚持的适应宗法等级制要求狭隘荒谬的“血统论”。作为墨子“兼爱”理想深刻理论基础的“全人类共同人性论”,不符合宗法等级制的要求,在一个相当长的历史时期内,是无法实现的超越性善良愿望与理论假设。

墨子“兼爱”论题的命题含义,是“所有人应该爱所有人”,属“应然”的道义逻辑,是“道德义务”范畴,不属于“实然”的真值逻辑(真势逻辑和事实逻辑)范畴。《经说上》说:“以人之‘有黑者’(有人黑)、‘有不黑者’(有人不黑)也,止‘黑人’(所有人黑),与以‘有爱于人’(有人被爱)、‘有不爱于人’(有人不被爱),止‘爱人’(所有人应该爱所有人,兼爱),是孰宜?”

此语画龙点睛,道破“道义与真值”两种不同逻辑的本质区别。用论据“有人不黑”,反驳论题“所有人黑”,推论有效(宜)。因论据、论题都关乎事实,合乎真值逻辑同一律的规则。用论据“有人不被爱”(如盗贼、攻国者),反驳论题“所有人应该爱所有人”(兼爱),推论无效(不宜)。因论据关乎事实,属“实然”的真值逻辑范畴,论题关乎理想,属“应然”的道义逻辑范畴,不属“实然”的真值逻辑范畴。逻辑系统不同,推论形式规则相异。

墨家主张仁爱义利本质统一,反对儒家的仁爱义利分割论。《经下》批评《孟子》“仁内义外”说为逻辑混乱:“仁义之为内外也,悖,说在牾颜。”《经说下》:“仁,爱也。义,利也。爱利,此也。所爱所利,彼也。爱利不相为内外,所爱利亦不相为外内。其谓:‘仁,内也。义,外也。’举爱与所利也,是狂举也,若‘左目出,右目入’。”

儒家“爱有差等”,适应宗法等级制要求,随血缘亲疏远近,施爱厚薄不同,其人性论的理论基础和灵魂,是“亲亲尊尊”的“血统论”,受宗法等级制约束,为维护宗法等级制服务,是中国两千多年封建社会主流统治思想。

《论衡·讲瑞》说:“凤凰麒麟,生有种类,若龟、龙有种类矣。龟故生龟,龙故生龙,形色小大,不异于前者也。”有人解释宗法等级制的“血统论”:“龙生龙,凤生凤,老鼠的儿子会打洞。”谬称血统高贵者,永远高贵;血统卑贱者,永远卑贱。这是墨子坚决反对的谬误理论。

《尚贤中》说:“今王公大人,有一衣裳不能制也,必藉良工;有一牛羊不能杀也,必藉良宰。故当若之二物者,王公大人未尝不知以尚贤使能为政也,逮至其国家之乱,社稷之危,则不知使能以治之,亲戚则使之,无故富贵、面目佼好则使之。夫无故富贵、面目佼好则使之,岂必智且有慧哉!若使之治国家,则此使不智慧者治国家也,国家之乱既可得而知已。”

《尚贤下》说:“今王公大人,有一牛羊之财不能杀,必索良宰;有一衣裳之财不能制,必索良工。”“王公大人有一疲马不能治,必索良医;有一危弓不能张,必索良工。”“王公大人骨肉之亲,无故富贵、面目美好者,则举之,则王公大人之亲其国家也,不若亲其一危弓、罢马、衣裳、牛羊之财与,我以此知天下之士君子皆明于小,而不明于大也,此譬犹喑者而使为行人,聋者而使为乐师。”

“今王公大人骨肉之亲,无故富贵、面目美好者,焉故必知哉!若不知,使治其国家,则其国家之乱可得而知也。”“王公大人骨肉之亲,无故富贵、面目美好者,此非可学能者也。”只凭血统高贵,治理国家,不通过学习,获得智能,就像叫失语者当外交官,失聪者当乐队指挥,必然越治越乱。墨子反对儒家“亲亲尊尊”“血统论”,主张“可学而能”共同人性论,科学认知理论(认识论),为广大劳动者阶层参与国家管理,参政议政,制造舆论。

2.孟子辟墨,伐根攻坚。“辟”即驱除,屏除,排除。宋陆游《杂兴·孟子辟杨墨》诗说:“孟子辟杨墨,吾道方粲然。”“伐木当伐根,攻敌当攻坚。”孟子辟墨,孔孟之道才能鲜亮发光。汉至清两千多年,封建国家机器,紧握意识形态攻伐的根本,猛烈攻击敌论墨学的中坚,围攻墨学,必欲全歼,置墨学于死地而后快。

孟子攻击墨学“邪说”“淫辞”,墨子兼爱“无父无君,是禽兽”。孟子攻击,演变为中世纪两千年封建官方打压墨学的霹雳,汇聚为漫漫长夜墨学中绝的强势外因。《孟子·滕文公下》说:“墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。”“杨墨之道不息,孔子之道不著,是邪说诬民,充塞仁义也。仁义充塞,则率兽食人,人将相食。吾为此惧,闲(捍卫)先圣之道,距杨墨,放淫辞,邪说者不得作。”“能言距杨墨者,圣人之徒也。”

“孔孟之道”第二代表人孟子攻击“墨氏兼爱,是无父也,无父无君,是禽兽”,《四库全书》共有24卷25处,长篇大论,恣意发挥,无限上纲,诬为异端邪说,洪水猛兽。认为洪水猛兽之害,见于一时,墨学兼爱之害,起于无形,遗祸永远。

《兼爱上》说:“当察乱何自起,起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自爱不爱父,故亏父而自利。”墨子明说“爱父爱君”,从未提倡“无父无君”。孟子攻击墨学“无父无君,是禽兽”,“率兽食人”,罔顾事实,不讲道理。

孟子攻击墨子,在中国两千年长期封建社会,被国家官方视为对墨子的政治结论和人格定性定位,绝无翻案平反一丝可能条件。在中国封建社会漫漫长夜,儒学界把孟子辟墨,奉为金科玉律,真理标准,反映儒学家群体丧失聪明,冥顽不灵,用批判性思维和论证逻辑科学术语说,是典型“以权威为据”和“以众取证”的谬误,充斥心理相关型和论据空缺型的诡辩。

在极端恶劣的政治语言环境下,若有人为墨子说一丝公道话,与儒家传统议论些微不合,即刻被株连定性为“异端邪说”,猛遭围剿挞伐。在当今全球化,不同思想体系互补互鉴的全新时代,儒墨学界为传承发展中华优秀传统文化,促进儒学和墨学研究交流合作,开辟儒墨学兼容创新的空前新局,显露思想界的光辉创举,意识形态领域的灿烂晴空。[7]

3.汪中遭遇,冤案铸成。清汪中(公元1745年-公元1794年)幼年孤贫好学,公元1780年34岁得“生员”(秀才)头衔,为“选拔贡生”,因搜集墨子论述,作《墨子序》,推崇墨学,说墨子是救世“仁人”,批评孟子诬枉墨子“无父”,即刻被清官员儒者翁方纲(公元1733年-公元1818年)定性为“名教之罪人”。

汪中《墨子序》说:“彼(指墨子)且以兼爱,教天下之为人子者,使以孝其亲,而谓之无父,斯以枉矣!后之君子,日习孟子之说,而未睹《墨子》之本书,其以耳食,无足怪也。”墨子兼爱,是教育天下做儿子的孝顺父亲,孟子说墨子兼爱为“无父”,显然是冤枉墨子。“是故墨子之诬孔子,犹孟子之诬墨子也,归于不相为谋而已矣。”即孔、墨、孟三子,因道不同,不相为谋(3)《论语·卫灵公》:“子曰:‘道不同,不相为谋。’”,纯属正常。汪中这两句合乎人情事理,并无不妥的话,竟引来官方儒者翁方纲,罗织罪名,猛烈攻击。(4)孙诒让《墨子间诂·墨子附录·墨子旧序》引汪中《述学·墨子序》,中华书局2001年版,第670页;《墨子大全》第18册,北京图书馆出版社2004年版,第696页。《中华大典·哲学典·诸子百家分典·人物总部·墨家部·墨子分部》,云南教育出版社2007年版,第595页。

翁方纲是乾隆进士,翰林院庶吉士,编修,内阁学士兼礼部侍郎,鸿胪寺卿,文渊阁校理,司经局洗马,曾任广东、江西、山东学政。《四库全书》八次提到翁方纲。翁方纲《复初斋文集》卷十五说:“有生员(秀才)汪中者,则公然为《墨子》撰序,自言能治《墨子》,且敢言孟子‘兼爱无父’为诬墨子,此则名教之罪人,又无疑也。”[8]595方授楚说:“当时所谓‘名教之罪人’,重则足以砍头杀身,以此归罪汪中,足见其形势之严重。”③(5)③ 参见方授楚所著《墨学源流》,任继愈编《墨子大全》第43册,北京图书馆出版社2004年版,第287页。

翁方纲威胁要“褫革”(剥夺)汪中“生员”名号,扣“墨者汪中”帽子。先秦墨家自称“墨者”,④(6)④ 《小取》两次自称:“此与彼同类,世有彼而不自非也,墨者有此而非之。”原是普通称呼,犹如儒家称“儒者”。翁方纲给汪中扣“墨者”帽子,等于给汪中定性为政治异端,是意识形态领域敌人,为迫害墨学,罗织重罪。汪中遭遇,说明官方儒学辟墨,是中世纪漫漫长夜墨学中绝的强势外因。