针灸推拿辅助西医治疗小儿痉挛型脑瘫的临床疗效分析

潘伶俐

小儿痉挛型脑瘫是常见的小儿脑瘫类型之一,在小儿脑瘫的总占比为60%~70%[1]。小儿痉挛型脑瘫是指大脑在未发育成熟之前,由于各种因素影响导致其发育不全出现脑组织损伤,最终累及四肢导致发生姿势紊乱、运动障碍等[2]。小儿痉挛型脑瘫的发生原因涉及父母吸烟酗酒的不良生活习惯、宫内感染、胎盘早剥、早产儿、妊娠期高血压疾病、遗传因素等多个方面,且目前发生机制尚不确切,因此缺乏有效的预防方法[3-4]。西医针对小儿痉挛型脑瘫除了采用促进神经元恢复药物治疗外,主要以运动功能康复训练为主,以改善肢体的运动功能障碍。但是西医治疗的效果不够理想[5]。传统中医理论在小儿脑瘫的治疗中由来已久,其中针灸和推拿均是常用的中医技术。针灸和推拿都是基于中医经络学说,通过刺激特点穴位,起到疏通经脉、促进血运、缓解痉挛的功效[6]。本次研究选取2017年5月至2019年5月我院收治的104例痉挛型脑瘫患儿作为研究对象,以探讨分析针灸推拿辅助西医治疗的临床疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年5月至2019年5月我院收治的104例痉挛型脑瘫患儿作为研究对象。采用随机数字表将其分为中西医联合组和西医组,各52例。西医组男30例,女22例,年龄0.3~6岁,平均年龄(3.1±0.5)岁,出生时体质量1.8~5.2 kg,平均出生体质量(3.10±0.53)kg。中西医联合组男31例,女21例,年龄0.5~6岁,平均年龄(3.4±0.7)岁,出生时体质量2.0 ~5.3 kg,平均出生体质量(3.15±0.59)kg。两组患儿的一般资料相比差异无统计学意义(P>0.05),可进行对比。本次研究已经医学伦理委员会批准。

病例纳入标准:经临床诊断符合痉挛型脑瘫的相关标准[7];年龄≤10岁;按照Ashworth分级标准,肌张力等级在1~4级;患儿家属知情,并自愿参与本次研究。

病例排除标准:无法配合完成治疗者;合并严重的脏器功能障碍者;存在血液系统疾病者。

1.2 研究方法 西医组患儿予以巴氯芬片(卫达化学制药股份有限公司,HC20140013,规格10 mg)、神经节苷脂钠注射液(北京赛升药业,国药准字H20143201,规格:5 mL:100 mg)以及功能锻炼等常规西医治疗方法。巴氯芬片的初始剂量为2.5 mg/次,4次/d,然后每3 d逐渐增加用药剂量,直至达到维持剂量1.5~2.5 mg/kg。神经节苷脂钠注射液的剂量为20 mg/次,加于250 mL的质量浓度为0.05 g/mL葡萄糖注射液或氯化钠注射液中缓慢静滴。功能锻炼采用Bobath法进行训练,包括良肢位摆放、关键点的控制、坐立平衡训练、上肢功能训练以及下肢功能训练,5次/周。

中西医联合组则在西医组常规治疗的基础上加以针灸推拿进行辅助治疗。针灸取穴:①头针选取运动区、足运感区、运用区、平衡区、百会穴、四神聪、风府穴,进针后快速捻转1 min然后留针1 h左右,每15 min行针一次。②体针选取大椎穴、肾俞穴、肝俞穴、合谷穴、手三里、足三里、后溪穴、曲池穴、外关穴、解溪穴以及梁丘穴。并根据其症状加以配穴,智力低下者加以内关和神门。采用平补平泻手法,得气后不留针。1次/d,每周针灸5次。手法推拿:以督脉、膀胱经、大肠经为主脉络,循经采用滚、揉、拍、推等手法进行点按周边的主要穴位,并对肩胛四周、胸锁乳突肌、四肢肌肉、腰臀部韧带肌肉进行按摩,以松懈放松痉挛的肌肉群,推拿时间20 min/次。1次/d,5次/周。

以治疗4 周为1 个疗程,两组患儿均治疗3个疗程。

1.3 观察指标及评价标准 治疗12周后,比较两组患儿的临床治疗效果,并对比两组患儿治疗后的肌张力和关节粗大运动功能的变化情况。其中临床治疗效果分为显效、好转及无效三个等级。治疗后,肌张力恢复0级,运动功能恢复至正常水平为显效;治疗后,肌张力恢复至1级,运动功能有明显改善为好转;未达到以上标准为无效。总有效率=显效率+好转率。肌张力等级采用Ashworth分级进行评定,分为0~4级,等级越高表示肌张力增加越明显。粗大运动功能采用粗大运动功能评分量表(GFMF-88)进行评定,分值范围264分,分值与其运动功能正常相关。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件进行数据分析,计量资料用(±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

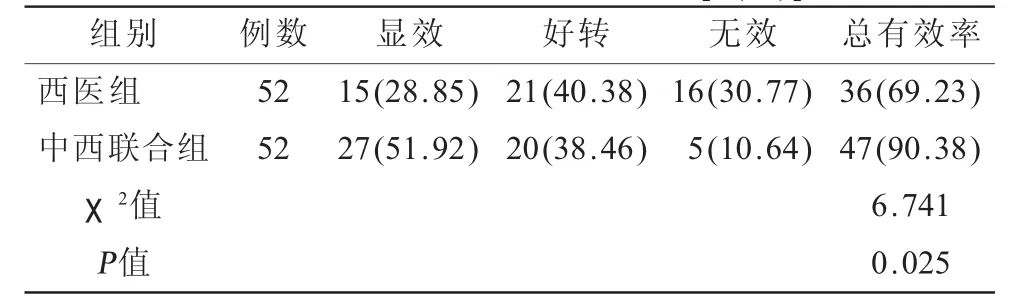

2.1 两组患儿的临床疗效比较 中西医联合组患儿治疗的总有效率为90.38%,高于西医组的69.23%,差异有统计学意义(P<0.05,见表1)。

表1 两组患儿的临床疗效比较[n(%)]

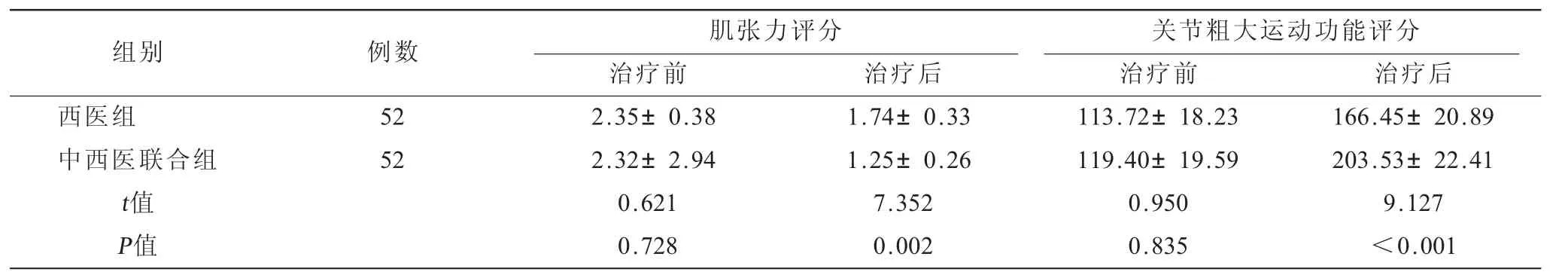

2.2 两组患儿治疗前后肌张力、关节粗大运动功能评分比较 两组患儿治疗前的肌张力评分、关节粗大运动功能评分相比,组间差异无统计学意义(P>0.05),两组患儿治疗后的肌张力评分等级均有所降低,粗大运动功能评分则有所上升(P<0.05),且中西医联合组患儿治疗的肌张力评分等级低于西医组,粗大运动功能评分则高于西医 组,差异有高度统计学意义(P<0.01,见表2)。

表2 两组患儿治疗前后肌张力、关节粗大运动功能评分比较(±s) 单位:分

表2 两组患儿治疗前后肌张力、关节粗大运动功能评分比较(±s) 单位:分

?

3 讨论

痉挛型脑瘫是由于非进行性脑组织损伤导致的中枢神经障碍综合征,由于神经细胞坏死变性,使其传导功能失常,支配的肌肉群异常紧张,肌肉痉挛,出现运动功能障碍、姿势障碍等相关症状[8]。痉挛型脑瘫若不能得到及时治疗,可能会形成关节变形,对患儿正常的生长发育具有严重的不良影响,不利于其身心健康[9]。西医对于痉挛型脑瘫以功能康复训练为主,并予以巴氯芬片改善骨骼肌痉挛,神经节苷脂钠等神经营养因子营养神经,改善中枢神经系统损伤。但是目前痉挛型脑瘫并无特效的治疗药物,因此单纯西医治疗的效果不明显[10]。因此中西医结合治疗逐渐受到临床的重视。脑瘫在中医理论中症属“五硬”“五迟”的范畴,其发病主要是由于先天性的肝肾虚弱,禀赋不足,后天调养不当,血气不荣,使得脑与四肢失于濡养,出现痉挛[11]。针灸是常用的中医治疗技术,头乃诸阳之会,以头部取穴的头针能醒脑开窍,舒经活络[12]。而根据大脑皮层功能定位理论,对运动区、足运感区、运用区、平衡区等头部特定区域进行针对性取穴针灸,能刺激相应的区域,建立侧支循环,改善脑部血液循环,提升脑部代谢水平,从而减少局部范围神经细胞的可逆性损伤。而针对大椎穴、肾俞穴、肝俞穴、合谷穴、手三里、足三里、后溪穴、曲池穴、外关穴、解溪穴以及梁丘穴等穴位的体针,能补肾益肾,填髓益精,疏经活络,强筋健骨,舒畅气机[13]。另外以督脉、膀胱经、大肠经为主脉络,对其周边的穴位以及四肢的肌肉群进行推拿按摩,能够疏通经络,理筋复位,缓解肌肉紧张。现代医学研究证实,通过手法推拿能刺激体表,改善局部血运,增加肌肉组织的供氧,促进其结构和形态的恢复,改善肌肉强直[14]。本次研究对痉挛型脑瘫患儿在常规西医的基础上加以中医针灸推拿辅助治疗,结果中西医联合组患儿治疗的总有效率为90.38%,高于西医组的69.23%(P<0.05),且中西医联合组患儿治疗的肌张力评分等级低于西医组,粗大运动功能评分则高于西医组(P<0.05)。结果与于冬丽[15]的研究一致,显示小儿痉挛型脑瘫在西医常规治疗的基础上加以针灸推拿辅助治疗,能提高患儿的治疗效果,更有效改善其痉挛和运动功能障碍的症状。

综上所述,小儿痉挛型脑瘫在西医常规治疗的基础上加以针灸推拿辅助治疗,能提高患儿的治疗效果,更有效改善其痉挛和运动功能障碍的症状,值得临床进一步推广。