间歇式充气压力治疗仪对肺癌手术患者血流动力学及DVT发生率的影响

汤涌

肺癌为临床常见肺部原发性恶性肿瘤,具有较高发病率及病死率。该症多由吸烟、电离辐射、既往肺部慢性感染等因素诱发,患者临床多表现为胸闷、胸痛、咳嗽等,严重者则可出现心律不齐、发热、恶病质等全身症状,威胁其生命安全[1]。现阶段,针对早、中期肺癌患者,临床多通过手术切除病变组织,进而延长其生存期。但该治疗方式具有一定创伤性,易损伤患者心血管内膜,引发应激反应,激活血小板,加之部分患者合并严重基础性疾病,且机体血管老化、代谢功能减退,致使其手术及麻醉耐受性下降,术后苏醒延迟,恢复缓慢,进而出现血流滞缓、血液高凝等现象,加大DVT形成风险,影响临床治疗效果及患者生活质量[2-3]。本研究旨在探讨间歇式充气压力治疗仪对肺癌手术患者血流动力学及DVT发生率的影响。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2014年7月至2019年10月120例于我院行肺癌手术患者的临床资料,将其中60例术后采用常规干预的患者纳入对照组,将另外60例联合间歇式充气压力治疗仪的患者纳入观察组。对照组男36例,女24例;年龄53~76岁,平均年龄(65.38±4.20)岁;体质量43~80 kg,平均体质量(66.52±5.69)kg;美国麻醉师协会(ASA)[4]分级:Ⅰ级25例,Ⅱ级35例;组织病理学分类:小细胞癌12例,非小细胞癌48例。观察组男35例,女25例;年龄52~75岁,平均年龄(65.75±4.19)岁;体质量43~80 kg,平均体质量(67.14±5.75)kg;ASA分级:Ⅰ级27例,Ⅱ级33例;组织病理学分类:小细胞癌11例,非小细胞癌49例。比较两组基线资料,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比性。

1.2 入选标准 纳入标准:患者临床资料完善;均经细胞学、支气管镜等检查确诊;无远处转移及其他恶性肿瘤;肺癌分期[5]Ⅰ- Ⅲ期;术前未接受过其他治疗;无免疫系统、血液系统疾病。排除标准:严重器质性疾病者;合并内分泌系统、代谢性疾病者;急性感染期患者;精神疾病、沟通障碍者;肺动脉高压、糖尿病患者;预计生存期<6个月。

1.3 方法

1.3.1 常规护理 术后,给予对照组JE-AM-S医疗弹力袜(河南就尔实业股份有限公司),连续穿7 d。指导其行肢体功能康复训练:卧床期以被动练习为主,协助患者完成翻身、抬臀、屈伸踝关节等活动,同时予以双下肢肌肉向心性按摩,30 min/次,4次/d;离床期以主动练习为主,引导患者进行坐位平衡训练,依据其健康状况适度展开下床活动;进入步行期,指导患者站立、行走,30 min/次,2次/d,同时阶段性提升动作强度,以患者耐受为宜。

1.3.2 间歇式充气压力治疗仪 观察组于对照组基础上联合应用Flowtron Universal间歇式充气压力系统(洁定医疗器械(苏州)有限公司),操作如下:患者取平卧位,套上全腿护套,连接气泵,调节护套充气压力为40 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),工作周期60 s(充气47.5 s,维持12.5 s),随后放气,进入下一周期,30 min/次,2次/d。两组均连续干预7 d。

1.4 观察指标 ①血流动力学:比较两组术后1 d、术后3 d及术后7 d双下肢股静脉血流速度(V)以及股静脉血流量(Q),以LOGIQ C9 Premium彩色多普勒超声诊断仪[通用电气医疗系统(中国)有限公司]测定V及双下肢股静脉管径(R),利用多普勒速度面积测量法获取平均血流速度(V'),Q=V'×π(R/2)2。②比较两组DVT发生率。

1.5 统计学方法 采用SPSS 24.0软件进行数据处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

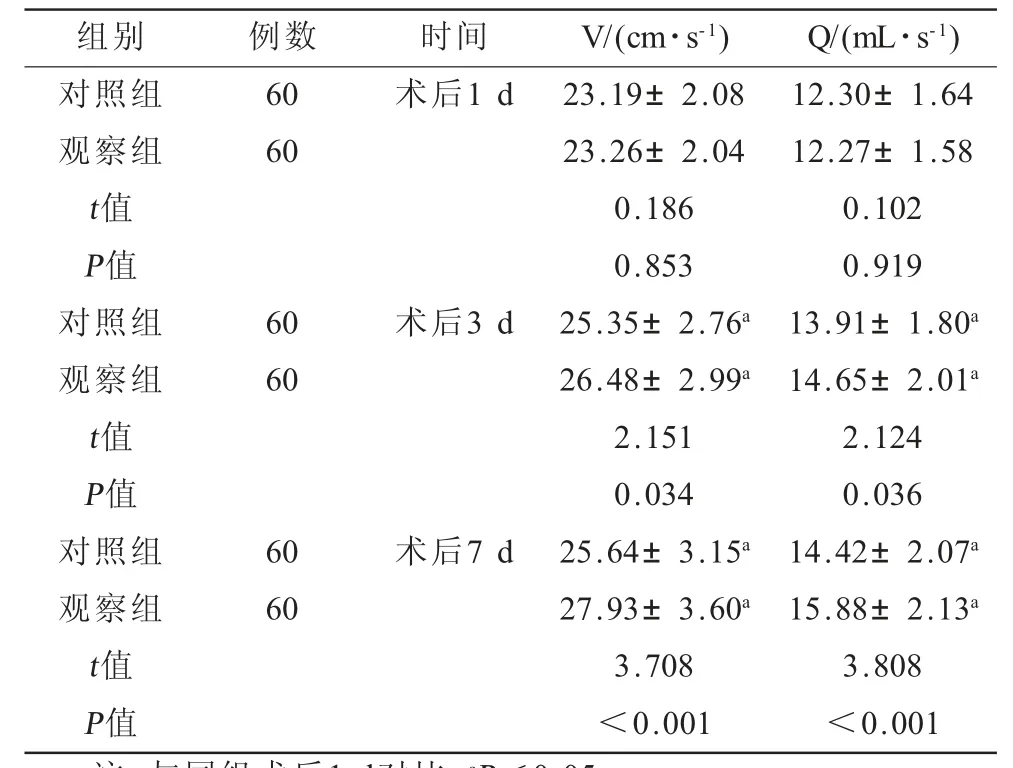

2.1 两组患者术后不同时间血流动力学指标比较(见表1) 术后1 d,比较两组血流动力学指标,差异无统计学意义(P>0.05);术后3 d及术后7 d,两组双下肢V及Q水平均上升,且观察组较高,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组患者术后不同时间血流动力学指标比较(±s)

表1 两组患者术后不同时间血流动力学指标比较(±s)

注:与同组术后1 d对比,aP<0.05

组别 例数 时间 V/(cm·s-1) Q/(mL·s-1)对照组 60 术后1 d 23.19±2.08 12.30±1.64观察组 60 23.26±2.04 12.27±1.58 t值 0.186 0.102 P值 0.853 0.919对照组 60 术后3 d 25.35±2.76a 13.91±1.80a观察组 60 26.48±2.99a 14.65±2.01a t值 2.151 2.124 P值 0.034 0.036对照组 60 术后7 d 25.64±3.15a 14.42±2.07a观察组 60 27.93±3.60a 15.88±2.13a t值 3.708 3.808 P值 <0.001 <0.001

2.2 DVT发生率 比较两组DVT发生率,观察组3.33%(2/60)低于对照组13.33%(8/60),差异有统计学意义(χ2=3.927,P=0.048)。

3 讨论

外科治疗为肺癌首选治疗方法,其治疗目的为切除原发病灶,移除转移淋巴结,继而改善患者健康状态。但由于手术损伤机体内环境,影响肌肉收缩功能,易损害静脉瓣膜,诱发DVT甚至肺栓塞,威胁患者生命安全[6]。另外,肿瘤组织可分泌促凝物质,造成患者凝血功能异常,而术后疼痛限制患者肢体活动,影响血液循环,从而加大血栓形成风险,延长治疗时间。因此,应积极采取有效干预措施以帮助肺癌手术患者顺利渡过围术期,减少并发症发生率,进而促进其转归。

常规干预通过给予患者医疗弹力袜,于其脚踝部建立最高支撑压力,从而收缩小腿肌肉,预防静脉充血,进而促进血液回流,减轻下肢静脉及静脉瓣膜压力,避免血栓形成[7]。肢体功能康复训练则可促进患者血液微循环,提高机体平衡力,诱发体内分离运动,继而促进肢体功能恢复,改善患者临床症状,减少关节僵硬、肌肉萎缩等并发症发生[8]。但值得注意的是,该模式起效缓慢,需患者长期坚持,不断提升自我管理能力,继而巩固疗效。本研究显示,术后3 d及术后7 d,两组双下肢V及Q水平均上升,且观察组较高,此外,观察组DVT发生率低于对照组,表明间歇式充气压力治疗仪应用于肺癌手术患者效果显著,可改善其血流动力学,降低DVT发生率。分析其原因:间歇式充气压力治疗仪通过连接气泵将气流送入气囊,产生气囊压,随后对肢体进行大面积挤压、按摩,促使静脉血管排空,加快血液回流,改善局部肌肉及组织氧供,促进渗出液吸收,继而改善局部血液循环,清除肿胀,预防DVT形成[9]。通过骤然减压利于促进静脉血流自动充盈,加快双下肢股静脉血流速度,改善血液高凝状态,继而提升静脉血流量,增加纤溶活性,调节患者凝血功能,同时减轻血管内膜受损程度,改善血流动力学[10]。此外,该治疗方式操作简便,节省人力且可控性强,利于避免手法挤压不当造成的肌肉及关节损伤,从而减轻患者身心痛苦,促进其转归。

综上所述,间歇式充气压力治疗仪应用于肺癌手术患者效果显著,可改善其血流动力学,降低DVT发生率,值得推广使用。