增加学前教育公共财政投入对民办幼儿园存在挤出效应吗?

——基于2001—2015年省级面板数据的研究

郑 琦,宋映泉,廖相伊

近些年来,越来越多研究证明了学前教育对受教育者个体的认知与学业发展、长期的事业和工作,以及情绪和性格的塑造等存在多方面的积极作用(Arteaga et al.,2014;Bakken et al.,2017;Frances,2012;Reynolds et al.,2011;Weiland and Yoshikawa,2013;唐一鹏等,2016;陈纯槿和柳倩,2017)。也有不少学者和机构关注到了学前教育对缩小社会收入差距、促进社会公平以及民主政治方面的积极意义(Fuller,2007;OECD,2016;Wu,2012)。2018年11月,中共中央、国务院发布了《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》(后文简称“意见”),指出:“到2020年,全国学前三年毛入园率达到85%,普惠性幼儿园覆盖率(公办园和普惠性民办园在园幼儿占比)达到80%。”普及学前教育是本轮教育工作的一大重点。其实早在2010年,国务院就发布了《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发[2010] 41号)(后文简称“国十条”),明确要求“把发展学前教育摆在更加重要的位置”,并指出“大力发展公办幼儿园,提供‘广覆盖、保基本’的学前教育公共服务”。在该年稍早颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(后文简称“纲要”)中,我国首次提出了“普及学前教育”的目标,并要求“加大政府投入”,完善成本分担机制。“政府主导”成了本次普及学前教育行动的主要机制,表现在地方政府加大了对学前教育的财政投入,并主要通过政府提供的方式增加学前教育的供给。

很多国外学者评估各自所在地区普及学前教育计划的成效时发现,旨在提供更多入学机会的政府投入或行动并没有达到预期提高学前教育入学率的效果,或是扩张的速度小于补贴增长的速度。潜在的原因是当政府机构加大供给时,形成了对私立幼儿园的挤占,在市场竞争的压力下,将部分或一定比例原来就读于私立部门的学生转移到了新办的公立园(Bassok et al.,2014;Bassok et al.,2016b;Cascio and Schanzenbach,2013),从而导致公共财政投入的低效与浪费。在“国十条”颁布之前,国内学者就已经对学前教育的公共投入和私立部门之间的关系进行了实证研究,发现政府投入对民办园存在显著的冲击(宋映泉,2012)。有学者担心政策导致的粗放式的扩张策略可能会造成公共部门对公立幼儿园的过度投入,出现低效率的“挤出效应”(曾晓东和周惠,2010)。由于过往研究数据和研究方法方面的局限,至今尚未有学者对增加公共财政投入对民办园是否存在挤出效应这一问题进行严谨的实证分析。

因此,本文基于全国31个省、自治区、直辖市2001—2015年的省级层面面板数据,使用固定效应和中断时间序列模型,分析了增加学前教育财政投入对幼儿园供给结构的影响。本文有三个目标,首先,分析增加财政投入对民办园及在民办园就读儿童相对占比及绝对数量的影响;其次,分析“国十条”对不同幼儿园供给结构的影响;第三,根据经济发展水平、城乡收入差距以及城市化率等三个特征,对31个省份进行了分组,对政策造成的具体影响进行异质性探讨。根据异质性分析的结果,本文尝试解释了在我国现实环境下,公共财政对学前教育“挤出效应”比较有限的原因。

除引言之外,本文共有五个部分,第一部分介绍普及学前教育政策的基本背景和特征;第二部分为挤出效应的机制和文献综述;第三部分对实证数据和模型进行介绍;第四部分为实证研究的结果;最后一个部分为总结和结论。

一、政策背景与特征

(一)政策环境

在2010年之前,我国财政性学前教育经费的投入长期处于偏低水平,财政性学前教育经费占财政性教育经费的比例(1)我们将此视为地方政府对学前教育的重视程度,后文简称“重视程度”。始终低于2%,甚至远不及巴西、墨西哥等一些其他发展中国家。除了整体投入偏低,区域间也存在明显差异。在“国十条”颁布之前,大多数省份学前教育经费的占比长期不到1%,而个别省份最高则达到了6%左右(上海市)。有学者认为,对学前教育财政投入的不足、投入不均是导致“入园难”和“入园贵”的主要原因(储朝晖,2012)。

虽然我国学前教育的发展依赖政府的投入(黄媛媛等,2015),但民办教育也扮演着非常重要的角色。尤其在21世纪初期,由于单位附属托儿所的关闭,民办幼儿园开始兴起。在公共财政对学前教育投入不足的情况下,社会资本承担着满足大众学前教育基本需求的角色,为学前教育的扩张发挥了重要的作用(宋映泉,2012)。因此即使公共财政投入对学前教育长年重视不足,随着国民收入水平的提高和教育市场的发展,在“国十条”颁布前的十年间,全国毛入园率(2)非官方公布的毛入园率,根据在园学生总人数除以根据各年份常住人口和出生率估算而得的3岁到6岁儿童总人口计算而来。部分年份的数值略低于教育部公布的数值。还是保持着每年2%左右的幅度增长,从2001年的不足30%上涨到了2010年的50%以上。

(二)政策内容和特征

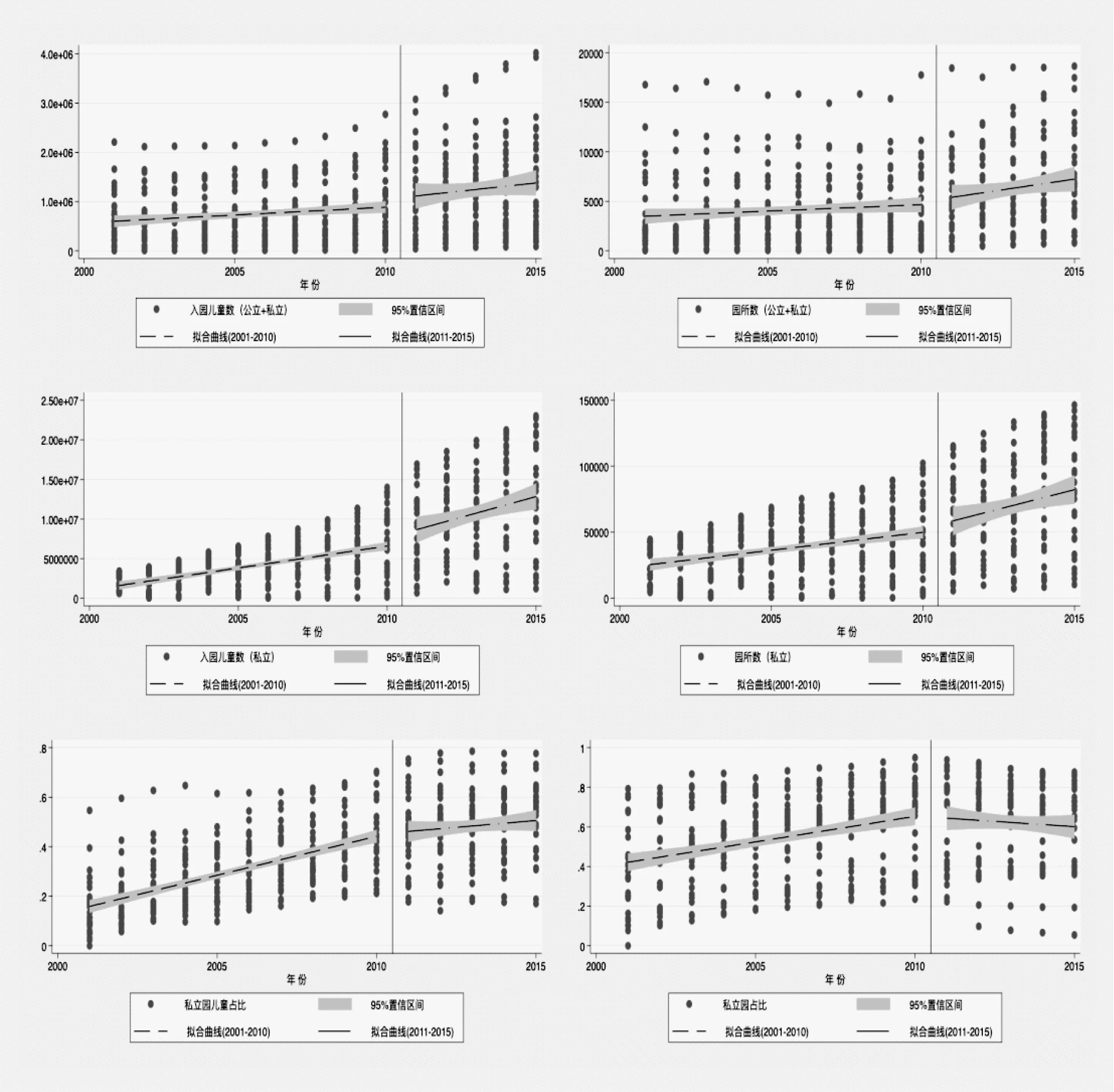

第一个特征是“国十条”颁布之后,财政性教育经费开始大幅增加对学前教育的投入。图1描述的是在2001—2015年间各省份重视程度的变化趋势,并呈现了“国十条”颁布前后重视程度和年份的简单回归拟合曲线。“国十条”发布之前,学前教育重视程度的变化基本平稳,但2011年开始快速上升。全国范围来看,到2015年,学前阶段的财政性教育经费已占到各级各类财政性教育经费的4.2%,与2010年相比增长了一倍以上。

图1 学前教育财政重视程度变化趋势(2001—2015年)

第二个特征是我国普及学前教育的主要方式是政府直接增加公立幼儿园的供给。在各省2010年制定的“学前教育三年行动计划”(3)后文简称“三年计划”。中,所有省份都明确了“政府主导的办学模式”,多数省份都明确了新增财政投入主要流向公立部门,用于新、改、扩建公办幼儿园,并明确规划了相应的数量。例如,河北省要新、改、扩建5634所公办园,内蒙古自治区要新、改、扩建1480所公办园。部分省份新、改、扩建的总目标数量接近甚至超过了2010年时已有公办园的数量。尽管“国十条”中也有提及,要“鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园”,然而只有极少数省份在规划中具体制定了对民办园的扶持计划。绝大多数省份只是在计划中提及通过政府购买、减免税费等方式支持优质的普惠性民办园。有数据表明,“国十条”颁布之后,90%的财政经费都投向了公立幼儿园。

第三个特征是本轮新建园以中西部农村幼儿园为主,旨在满足最基本的入学需求,并重点集中在农村或贫困地区。超过一半的省份在“三年计划”中要求各乡镇至少配备一所公办幼儿园,或是制定了一定范围内必须设置公办园的政策目标。例如,新疆自治区和西藏自治区这种人口密度小的地区,分别计划新建1127所和608所公办园;陕西省计划发展1000所村镇普惠性幼儿园,绝大部分将位于农村或没有幼儿园的地区,旨在扩大学前教育的覆盖范围。

(三)政策影响

财政投入的快速增长直接带来了全国幼儿园数量和招生数量的变化。虽然“国十条”颁布之初提到了公办和民办共举,一同发展学前教育的方式,然而在复杂的政策和现实背景下,民办园可能受到来自公立园强烈的冲击和挑战。

图2呈现了全国汇总的各级各类幼儿园园所、招生人数以及私立园占比情况在2001—2015年间的变化趋势,并做了各项指标与年份的简单回归拟合线。最上方两张小图呈现的是全国入园儿童和园所总数,可以看出总数的增长斜率在2010年后变得更为陡峭。2015年,我国共有22.37万所幼儿园,4264.83万个在园儿童,入园儿童数量比2001年增长了一倍多,全国学前教育的毛入学率也达到了75%。(4)数据来源于教育部发布的《2015年全国教育事业发展统计公报》,毛入学率包括一年期的学前教育儿童,略高于我们估算71.8%的毛入园率。中间的两张图呈现的是民办园在读儿童数和私立园园所总数,仅从全国的汇总趋势来看,民办幼儿园的绝对规模在“国十条”颁布前后似乎并没有明显的差异。然而最后两张图呈现的民办园儿童和私立园园所的相对规模(私立部门占比)则不同,“国十条”颁布之后,私立幼儿园儿童占比的增速明显放缓,而私立园园所占比则开始下降。

图2 历年学前教育事业发展状况(2001—2015年)

总得来说,我国幼儿园、在园儿童数,以及私立幼儿园的规模在2001—2010年的整体发展非常稳定,表现出了平稳的增长趋势。但在2011—2015年期间,学前教育整体规模发展的速度明显更快,拟合曲线的斜率更大。另一方面,民办幼儿园的相对规模在2011年则出现了增长的拐点。民办园儿童占比的增长速度在2011年开始明显放缓,而园所占比在2011年开始则出现了相反的趋势,开始下降。尽管如此,政策对民办园的绝对规模似乎并没有明显的冲击。但由于我们尚不能从图中直接得出“国十条”造成的具体影响,因此有必要对政策的“挤出效应”进行严谨的实证检验。

二、“挤出效应”机制和文献综述

(一)“挤出效应”机制

“挤出效应”一般是因为政府为了提高某种特定服务或产品的总供给而增加经费投入或直接供应而衍生的现象。第一,此类产品或服务最大的特点是具有正的外部性的特征,即除了能让使用者个人受益之外,同时也有益于他人或社会,如教育、医疗、慈善组织和保险等具有公共属性的产品或准公共产品。(Cutler and Gruber,1996;Gruber and Simon,2008)。第二,混合市场,产品或服务有不同类型的供应者,包括正式的公立机构、正式的私立机构和非正式的私立机构。第三,行业的准入门槛往往相对较低,并且相对于其他产业更加分散,并不是高度垄断或集中的(Bassok et al.,2014;Payne,2009)。

随着近些年学前教育的重要性被不断证明,各国政府都开始致力于提供公平和高质量的学前教育入学机会。与此同时,公共财政投入对私立机构的挤出效应也不断被证明和发现(Bassok et al.,2016a),同样的现象也发生在小学或中学阶段(Chakrabarti and Roy,2016;Estevan,2015)。然而相对来说,学前教育的准入门槛最低,市场供应者最多,供应者的水平差异较大(Bassok et al.,2016b),这就使得一些低质量的私立机构更容易受到市场竞争的压力而被淘汰。

Payne(2009)指出对“挤出效应”的实证研究要关注政策背景和细节。通过国际比较的方式,有学者根据“过度需求”的理论解释了在发展中国家民办园和公立园之间的关系和挤出的机制。在部分发展中国家,民办教育规模的占比高是因为公共财政在教育中的投入不足,相当大的有效需求不能被公立园的教育供给所满足,导致那些想要进入公立园学习的学生被迫进入私立园。而在特定的发展阶段和教育阶段,受“差异化需求”和“非营利供给”等因素的影响,在不同发展中国家民办教育可能呈现千差万别的现象。而这种现象的差异主要源于文化上的差异,如宗教和意识形态。相对而言,发达国家的公立园供给较为充足,因此私立机构的规模主要受“差异化需求”影响而不是“过度需求”(James,1991,1993;Weisbrod,1986)。(5)个别发达国家也可能受文化因素的影响,更青睐公办教育,比如日本(James,1993)。

(二)国外实证研究

但并不是一旦政府加大投入就一定会造成对私立部门生存空间的挤压。是否会产生“挤出效应”还取决于其他诸多因素。已有的文献主要从三个方面对是否会造成“挤出效应”进行研究,分别是政府供给或投入的策略、公立和私立幼儿园质量的差异以及消费者的支付意愿和能力。

政府普及学前教育的方式主要有两种。一种是通过新建或改建公立幼儿园直接增加公共供给,另一种是通过经费补贴为学生家庭买单,如“教育券”的方式。Bassok et al(2014)实证检验了乔治亚州和俄克拉荷马州在普及学前教育时对私立机构的影响。结果发现,以“教育券”形式补贴家庭的乔治亚州公办和民办园的园所数和教师数都在增长,而在直接扩大政府学前教育供给的俄克拉荷马州,扩张速度却不如预期。原因是俄克拉荷马州民办园数量和教师都出现了下降。类似的关系也体现在政府提供的保险和私人保险(Cutler and Gruber,1996),以及一些发展中国家的其他教育阶段(Jimenez and Sawada,2001)。

其次,政府提供的产品和服务是否能够替代私人提供的产品和服务,这主要关系到产品或服务的质量(Payne,2009)。在有些地区,政府提供的公共产品旨在满足基本需求,而私立部门提供的产品和服务质量更高,如已经购买了私人保险的人并不会放弃服务更好的商业保险而选择只能满足基础需求的公共保险(Gruber and Simon,2008;Shore-Sheppard Lara,2008)。一些针对南美普及学前教育的研究证明了来自政府的经费并没有导致对民办园的“挤出”。因为巴西和智利政府部门举办的公立幼儿园和市场提供的学前教育处于两个分割的市场,私立机构的教育质量明显更高,服务的是中上层家庭的子女(Bastos and Straume,2016;Elacqua,2012)。同样的现象也出现在美国佛罗里达州,旨在提高学前教育入学率的公立园教育水平比民办园低,因此虽然公立园大幅度扩张,但对私立机构的影响有限(Bassok et al.,2016b)。而在公立园质量较高的州,就出现了部分高收入家庭会将自己的孩子从民办园送至公立园的现象(Cascio and Schanzenbach,2013)。

最后,消费者和使用者不同的偏好是受经费预算牵制的(Peltzman,1973)。虽然绝大多数家庭希望将自己的子女送进高质量的学校,但受支付能力的限制,只能有少数家庭的子女能享受到高质量的教育。在收入差距大的发展中国家更是如此,如巴西和哥伦比亚(Bastos and Straume,2016;King et al.,1999)。如果政府提供的幼儿园针对的是支付能力弱的低收入家庭子女,当公立园完全免费且没有入学限制的时候,虽然公立园可能吸引一部分来自民办园家庭的学生,但依然能够解决很大比例原本没有能力入学的低收入家庭子女的教育需求(Bassok et al.,2016a;Cascio and Schanzenbach,2013;Gong et al,2014)。在早期关于公私立保险的挤出效应研究中就指出,政府的供给是否会产生“挤出效应”以及效应的强弱很大程度上受居民收入水平的影响(Cutler and Gruber,1996;Gruber and Simon,2008)。

(三)国内研究和现状

与美国和巴西的情况不同,我国幼儿教育事业发展有以下两个特点。第一,我国正处于高速发展的阶段,市场经济和国民收入快速提升,教育市场愈发繁荣。在“国十条”颁布之前,学前教育入学率已在稳步增长并有加速发展的势头。第二,我国的公办园整体办学质量高,但学位有限,准入门槛相对较高,并不是对所有人开放。大多数非常稀缺的优质公办幼儿园资源只能为来自优势家庭的子女所享有(Gong et al.,2014;宋映泉,2014;崔世泉等,2011;赵晓尹和王瑞捧,2008)。虽然公办园提供整体较好的教育服务,但收费并不高,与主要依靠学费运营的民办园相比,公办园的收费往往更低。因此如果提供更多入学机会,就读于普惠性民办园的家庭也能支付相应的费用,而不会受到支付意愿的影响。这就有可能造成对民办园的挤出,将学生从民办园转移到公办园。另一方面,虽然已有一些学者实证研究了政府投入对私人教育支出和投资的挤占效应(丁小浩,2003;孙敏,2009),但多关注于高等教育阶段。学前教育的教育收益率相对较低,情况可能有所不同。

“国十条”颁布之前,宋映泉(2012)曾用我国2001—2008年省级层面的数据分析民办幼儿园和学生数占比与政府财政投入之间的关系。结果发现财政努力程度和学前教育重视程度均对民办幼儿园园所和学生数存在显著的负向影响。造成这种挤占的原因可能在于我国公共财政的经费倾向于直接投入给公立幼儿园,对民办园的补助非常有限(宋映泉,2014;袁秋红,2017)。但另一方面,有学者对2010年“国十条”颁布之前的研究指出,政府投入可能更多用于提升质量而非促进入学(张雪等,2012)。也有学者根据案例研究的方式指出,“国十条”颁布后,部分地区对农村等弱势地区的支持力度不足(廖莉和袁爱玲,2015)。这些因素都有可能使得政策最终的效果更为复杂。

(四)文献述评

根据上文的综述,现有文献有以下不足。首先,国内已有关于民办学前教育“挤出效应”的研究并没有使用跨越2010年前后的面板数据,无法检验由“国十条”政策带来的外生冲击和影响。虽然政策使得财政投入大量增长,但由于政策具有明确的指向(优先在未有园所覆盖的地区建设普惠园),因此并不能确定大量增长的公共投入必然导致大规模的“挤出”。其次,我国公办幼儿园和民办园的关系和质量与西方和南美国家存在明显的差异。因此来自美国和南美发展中国家的经验可能无法直接借鉴于我国的政策环境中,需要本土化的检验和分析。最后,过往的国内研究很少关注到不同区域的异质性问题。我国省市间差异较大,学前教育事业的发展存在特殊性。本研究旨在弥补以上的研究不足,提供最新的实证证据。

三、实证设计和数据

该部分介绍本文如何利用2001—2015年省级层面的面板数据,使用固定效应和间断时间序列模型分析财政投入和“国十条”对民办园的绝对规模以及占比产生的影响。

(一)研究假设

根据James(1993)的“过度需求”理论,高比例的私立园的存在是因为公立园无法完全满足大众的教育需求。由于我国财政性教育经费主要流向公立部门,并通过政府提供的方式大量增加学前教育的供给,投入模式类似于俄克拉荷马州(Bassok et al., 2014)。当政府增加供给,很多原来因学位不足而被迫选择民办园的家庭很可能因此将孩子转到公办园,这样就有可能产生“挤出效应”。在此本文提出的第一个假设聚焦于财政投入和民办园结构的一般关系:

假设1:2001—2015年间,公共财政对学前教育的投入与民办学前教育的规模存在负向关系。公共财政投入越高,民办幼儿园的规模越小,存在“挤出效应”。

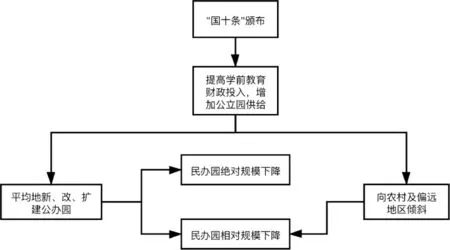

本文的第二个研究重点在于检验由“国十条”引起的“挤出效应”大小,即多少比例的民办园规模的减少是由政策造成的。以图3为例,我们将“国十条”视为一个外生的政策干预,政策的一个主要特征是加大财政投入。(6)为了检验财政重视程度的外生性,只受“国十条”的影响,我们用回归进行了验证。回归结果发现代理“国十条”的虚拟变量是显著影响财政重视程度的主要因素,且不受人均GDP等经济变量的影响。为了更好地理解政策造成的影响,本文将民办园规模的概念拆分为绝对规模和相对规模。如果新增学位平均(或没有特殊倾向性)地分布在城乡地区,那么民办园的占比(即相对规模)会由于公办园数量的增长而下降,且有一定数量的民办园可能面临来自公办园的直接竞争而退出市场,同时导致民办园绝对规模的下降。但同时文件中又特别指出新增经费要向农村等尚未有学前教育机构覆盖的区域倾斜,这些区域往往不是民办机构(7)在实际的调查中,农村和城郊地区存在许多低质量的无证经营的非正式学前机构(也称“黑园”),由于这些机构往往没有得到正式的营业执照,所以并不包含在数据中。因此本文提及的民办园并不包括此类幼儿园。(尤其是那些以营利为目的的机构)的潜在目标区域。在这种情况下,即便因为公办园的数量上升而导致民办园的所占比例下降,对民办园的绝对数量影响比较有限。由于各省情况差异较大,存在投入策略的差异,我们尚不得而知经费在城乡间的具体分布,因此需要实证分析对现状进行检验。在假设全国总体是向农村及偏远地区倾斜的前提下,本文提出第二个假设:

图3 政策影响的分析框架图

假设2:“国十条”造成了民办园相对规模的下降,但并不影响民办园绝对规模的增长。

最后,根据各省投入策略,以及经济和人口因素的差异,政策对不同省份可能存在异质性影响。根据政策计划以及人口和经济因素的差异等三种特征,本文将31个省份进行分组,通过交互项回归的方式对可能的政策效果差异进行异质性分析。提出本文最后一个假设:

假设3:“国十条”的政策影响存在异质性。

由于“国十条”最主要的目的在于提高学前教育的普及率,缩小城乡差距,增加对农村及偏远地区的供给。绝大多数省份都在三年计划中明确了投入对农村地区的倾斜。因此,对于那些城市化水平低的省份而言,更高比例的经费可能流向这些偏远地区。而城市化水平高的省份,相对更多的经费会投向城镇,从而与已有私立机构产生竞争。根据中国民办教育的发展特点,有学者实证指出,我国影响民办教育发展的最重要因素是地方的经济水平和资源(张雪等, 2012; 阎凤桥, 2004)。根据私立机构“利润最大化”的假设(Estevan, 2015; Payne, 2009),大多数民办园可能集中在经济发达、收入水平较高的地区,同时也是入学率最高的地区。这些地区的受教育需求更接近饱和,新增加的入学机会和已有的民办园更有可能产生竞争,因此第二种分组方式是将样本分为东中西三个区域。最后一种假设建立在“偏好差异”上,主要受“支付意愿”和“支付能力”的影响。Bastos(2016)假设当支付能力差异大时,市场提供的产品也是分化的,公办园和民办园可能针对的是不同的市场群体。因此不会存在明显的挤出效应。在此本文将假设3分为3个:

假设3.1城市化水平不同的地区受“国十条”政策影响有所差异,城市化水平越高,“挤出效应”越大;

假设3.2 经济水平不同的地区受“国十条”政策影响有所差异,经济发展水平越高,“挤出效应”越大;

假设3.3收入差距不同的地区受“国十条”政策影响有所差异,收入差距越小,“挤出效应”越大。

值得一提的是,这三个特征比较相似,经济发展水平高的地区往往城市化水平也更高,收入差距也更小。但三个指标代表不同的理论假设,在实际的分组中,虽然存在一定的重合,但分组状况并不完全相同。

(二)实证模型

由于我国学前教育整体处于快速扩张的阶段,有一些不可观测的因素可能同时在促进民办园和公办园发展。如果只用绝对值或相对值来衡量,可能低估政策和投入带来的影响。所以本文同时将绝对值和占比作为民办园规模的衡量。由此我们建立了基准计量模型(1):

prit=β0+β1invit+∑βkXiτk+Wi+λτ+εit

(1)

其中inv表示财政性学前教育经费投入,pr为民办幼儿园的规模变量,包含民办园儿童和民办园的园所规模。其中下标i表示省份,t表示不同的年份,invit为i省t年的财政投入。Xitk为可能影响民办幼儿园相对规模的经济变量和人口变量集,主要参考了过往的研究(刘云波和杨钋,2014; 宋映泉,2012; 张雪等,2012; 阎凤桥,2004),并加入个体固定效应Wi和时间固定效应λt以控制不可观测的因素,εit为随机误差。

由于所有省份都受到了“国十条”的影响,我们使用间断时间序列模型(ITS,Interrupted Time Series)来检验假设2。由此建立计量模型(2):

priτ=β0+β1Dp+β2T+β3DpT+∑βkxiτk+Wi+εit

(2)

模型(2)中的Dp为政策前后的虚拟变量,2010年及之前为0,之后定义为1,T为2001—2015年各年份的代理变量(8)2001年为1,2002年为2,以此类推。。模型假设政策前后存在不一样的线性关系。根据我们的假设,政策后可能加剧了之前的挤出效应。如果交互项DpT为负,则表示政策抑制了民办学前教育的发展。此外,我们还加入了毛入学率和公立园生均经费作为产出变量,以配合解释最终“挤出效应”的机制。

除此之外,根据模型(1),本文还利用2001—2010年的数据进行了回归,并根据回归的系数预测出了没有“国十条”的情况下2011—2015年财政投入的发展趋势,以此和实际发生的趋势进行比较,呈现出实际和预测的规模差异。

最后,根据三种分组方式,本文用交互项回归的方式进行了异质性研究,构建了计量模型(3)。分组虚拟变量Dh(9)下标h表示不同的分组特征,比如D中部表示中部省份为1,其他省份为零的虚拟变量。与表示政策后时间趋势变化的DpT交互,如果DpTDh显著,则表示组别之间趋势存在差异。

prit=β0+β1Dp+β2T+β3TDh+β4DpTDh+∑βkxiτk+Wi+εit

(3)

(三)数据和变量

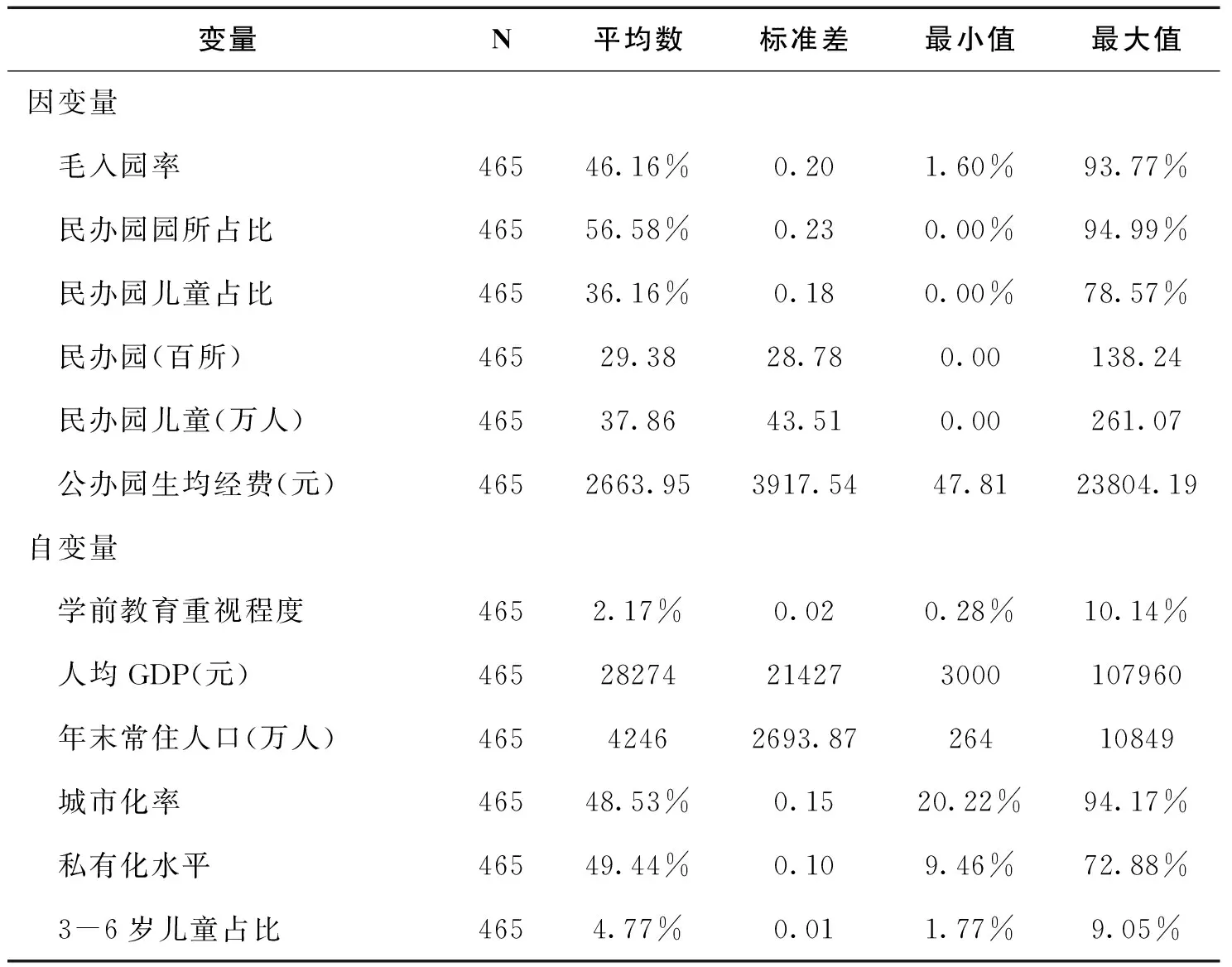

本文使用的数据主要来自于国家统计局官网以及2002—2016年(10)数据内容为2001—2015年。国家统计局编纂的《中国统计年鉴》,教育部财务司编纂的《中国教育经费统计年鉴》以及统计局人口和就业统计司的《中国人口和就业统计年鉴》,包含除港澳台地区外的31个省、自治区、直辖市。本文所使用的主要变量如表1所示:

表1 变量描述统计

1.因变量。学前教育事业发展数据来自于教育部。其中民办园儿童规模作为学前教育需求的代理变量,民办园园所规模作为幼儿园供给的指标。其中相对规模以民办园的占比呈现,绝对规模则是将变量进行了对数化处理。在分析过程中,我们还加入了毛入园率和公办园生均经费,分别作为入园水平和公立园质量的指标。如果毛入园率(11)毛入园率的估算参考了张雪等(2012)人的研究,作为基数的适龄儿童人数根据历年各省市之前3到6年出生率和年末常住人口相乘而来。的边际效应足够大且显著,说明投入与政策满足了一定的有效需求。如果生均经费显著上升,则表示公办园质量的提升。

2.核心自变量。公共财政投入对学前教育的投入主要以学前教育重视程度衡量,由财政性学前教育经费除以各级各类财政性教育经费的总和所得。数据来自于历年的《中国教育经费统计年鉴》,其中财政性学前教育经费在早些年的年鉴中没有单独统计,由幼儿园教育经费收入报表中财政预算拨款加校办产业计算而来。

3.其他控制变量。除了核心的自变量之外,我们还加入了部分随时间变化的经济和人口特征变量。城市化水平为各省历年城市常住人口除以各省年末常住总人口。其中2010年为实际人口普查数据,其他年份为每年1%人口抽查样本推算。以上数据来自于历年的《中国统计年鉴》。为了削弱时间年份上的差异,我们在回归模型中对所有经济指标进行了平价和对数化处理。(12)平价指数来自于历年的《中国统计年鉴》。

四、回归结果及讨论

(一)财政投入的影响

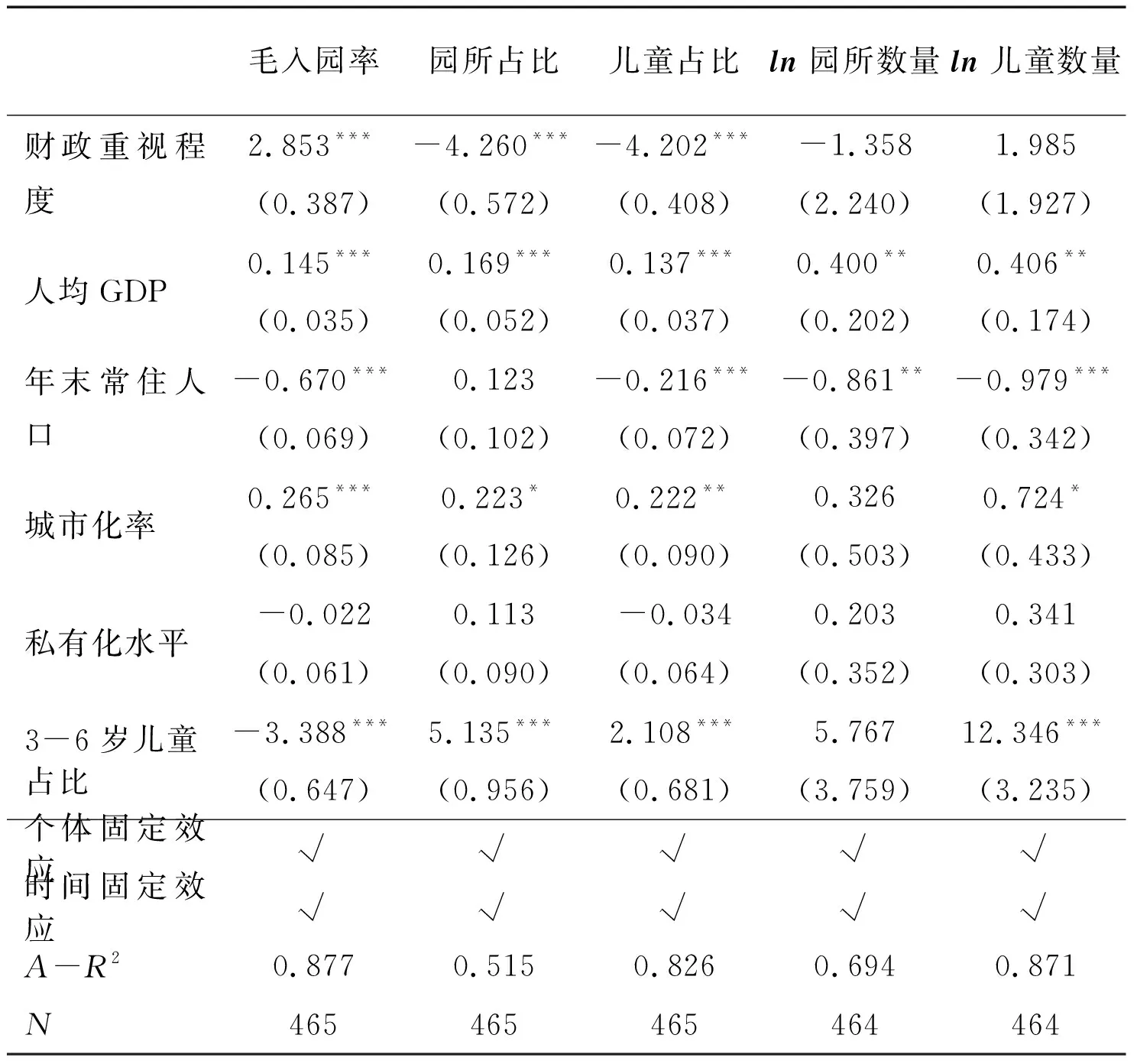

表2呈现的是模型(1)的回归结果。从表中可知,在2001—2015年间,公共财政投入和毛入园率呈显著的正向关系,政府投入产生了积极的作用。财政重视程度每提高1%,入园率相应提高2.85%。但对民办园绝对规模和相对规模的影响,结论并不一致。在2001—2015年间,财政投入对民办学前教育相对规模,不论是园所还是学生数,都存在显著的负向关系。财政重视程度每提高1%,民办园儿童占比和民办园园所占比分别减少4.26%和4.20%。但财政重视程度和绝对规模的系数并不显著,财政重视程度的变化并不会导致学前教育绝对规模的变化。

表2 基准回归结果

在相关的经济变量中,人均GDP越高的省份,民办园规模越大。城市化率一定程度上也代表了经济水平的高低,对民办园的相对规模同样有着正向的影响。这与张雪等(2012)和闫凤桥(2004)的发现基本一致,经济发展水平是影响我国民办教育规模的重要因素。人口数据中,适龄儿童比例越高,民办学前教育规模也越大。这基本上符合民办幼儿园利益最大化的特点,需求越多的地方有更多的供给。

(二)政策效应

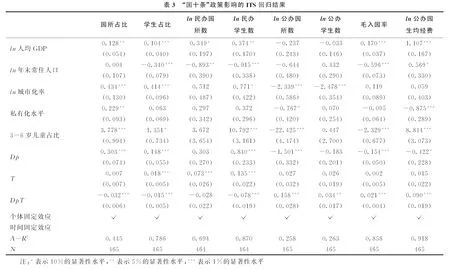

表3呈现的是检验“国十条”政策对学前教育事业发展趋势的回归结果。主要关心的是政策相关的虚拟变量和时间趋势及交互项。其中T表示“国十条”颁布前(2001—2010年)的时间趋势。交互项DpT为“国十条”后2011—2015年相较于2001—2010年的时间趋势差异。所以T+DpT表示2011—2015年对应的时间趋势。如果DpT系数为正表示“国十条”促进了对应民办园指标的增长,系数为负则表示“国十条”对民办园规模的发展产生了抑制。如果T的系数为正,而T+DpT为负则表明原有的发展趋势在“国十条”颁布之后发生了方向的变化,开始降低。值得注意的是,表3的回归中,我们发现了以园所绝对规模和以学生绝对规模为因变量的回归呈现了不同的回归结果。这表示政策对供给和需求产生了不同的效应,在后文再做进一步的分析。

在控制了人口和经济特征之后,我们发现,“国十条”颁布之前,我国民办园规模增长迅猛。民办园的园所数和学生数以每年7.3%和13.5%的速度增长。民办园学生占总入园儿童的比重每年以1.8%的幅度增长。虽然民办园园所占比和时间趋势变量的关系并不显著,但考虑到在此期间我国经济水平的高速上升,民办园的相对规模在2010年前受经济因素的推动同样在扩张。

然而“国十条”的颁布对民办学前教育相对规模的扩张产生了明显的冲击。其中民办园的占比每年以3.2%的速度下降,在总供给中的比重开始变小。民办园招生人数的相对规模也受到了显著的影响。但与民办园占比不同的是,在控制了其他的变量之后,民办园学生占比依然以每年0.3%的幅度增长。与相对规模的结果不同,政策对民办学前教育的绝对规模的影响并不一致。时间与政策的交互项并不显著,政策对民办学前教育的供给并没有明显的挤出。尽管如此,政策对民办园招生规模起到了较大的冲击,增速下降了7.8%,但依然保持着每年5.7%的增长速度。

为了更好地解释绝对规模和相对规模受政策影响的差异,我们对公办园的规模和其他指标也进行了回归。结果发现,公办园园所和入园儿童在“国十条”之后才开始有明显的随时间增长的趋势。在控制了其他因素之后,新建公办园的速度明显比民办园更快,以每年15.8%的速度快速扩张,这导致了民办园在整体比例中的下降。而公办园招生数的增长速度依然略低于民办园,但速度较为接近。以毛入学率为因变量的回归也证实了这一点,“国十条”为普及学前教育带来了明显的积极作用。在控制其他因素的情况下,政策与时间的交互项显著,毛入学率每年显著增长2.1%。即便如此,仍有一部分的财政投入被用于了提高公办园的质量。“国十条”颁布后公办园生均经费以每年9%的速度上升。

基于2001—2010年各省学前教育财政投入的平均增长率,我们首先对假设没有“国十条”干预下2011—2015年的财政投入进行了预测。(13)即根据各省财政投入和年份之间的简单回归系数对2011—2015年进行预测。并将预测所得的无政策干预的重视程度代入到计量模型(1)中,民办园以及总学前教育规模,(14)我们对控制变量进行了单位根检验,发现只有财政重视程度在2001—2015年间的趋势不平稳,但其在2001—2010年的变化是平稳的。预测则是根据前十年的回归系数,将2011—2015年预测的财政努力程度代入回归方程计算而来,其他变量的值均为实际值。最后再将各省模拟的结果和实际结果汇总到全国层面(如图4),(15)实线为实际发生(有政策干预)的时间趋势,虚线根据回归预测的若无政策干预的变化趋势。以此来呈现政策带来的更为直观的影响。

图4 “国十条”对学前教育事业发展的影响

由图4不难发现,民办幼儿园的相对规模(上方两张图)在2010年之后开始发生变化,实际值最终都低于假设没有政策影响的预测值。但民办园园所占比的差值更为明显,儿童占比虽然也受到了冲击,但依然在增长。与相对规模产生对比的是绝对规模(中间两张图),政策对民办园数量的扩张影响不大,而对民办园整体招生数虽有影响,相比于相对规模的差异要更小。公办园的快速扩展使得民办园的相对规模下降,但这并没有明显抑制民办园绝对规模的增长。最后两张图呈现的是学前教育整体规模的变化和预测的差异。不难得出“国十条”整体上加速了普及学前教育的政策目标,不论是园所规模还是入学儿童的数量。

(三)稳健性检验

本文使用了两种方式检验了基准回归和政策效应ITS回归结果的稳健性。(16)受篇幅原因稳健性回归结果的完整表格未附于文中,有需要可联系作者索取。因为多个经济控制变量同时放入模型可能导致多重共线性的问题,第一种方法是用居民收入代替人均GDP作为主要的经济变量进行回归。核心自变量对学前教育的财政重视程度的回归显著性稳定,系数稍有变化,财政重视程度1%的增长会分别减少3.24%的园所占比和5.15%的儿童占比,对绝对规模的影响并不显著。用这种方式所做的ITS政策效应模型的估计结果也基本上和基准回归相同,政策和时间的交互项显著为负,系数在2%-3%之间。

另外由于新疆、西藏等自治区的特殊性,我们剔除了五个自治区,构建了不含自治区的面板数据。结果和正文回归结果基本相似,但系数降低,重视程度每提升1%,民办园园所和学生占比分别减少4%和3.62%,政策结果的影响也基本相似。考虑到民族地区市场化水平相对较低,民办园规模相对较小,剔除后的系数降低也是符合预期的。

(四)异质性分析

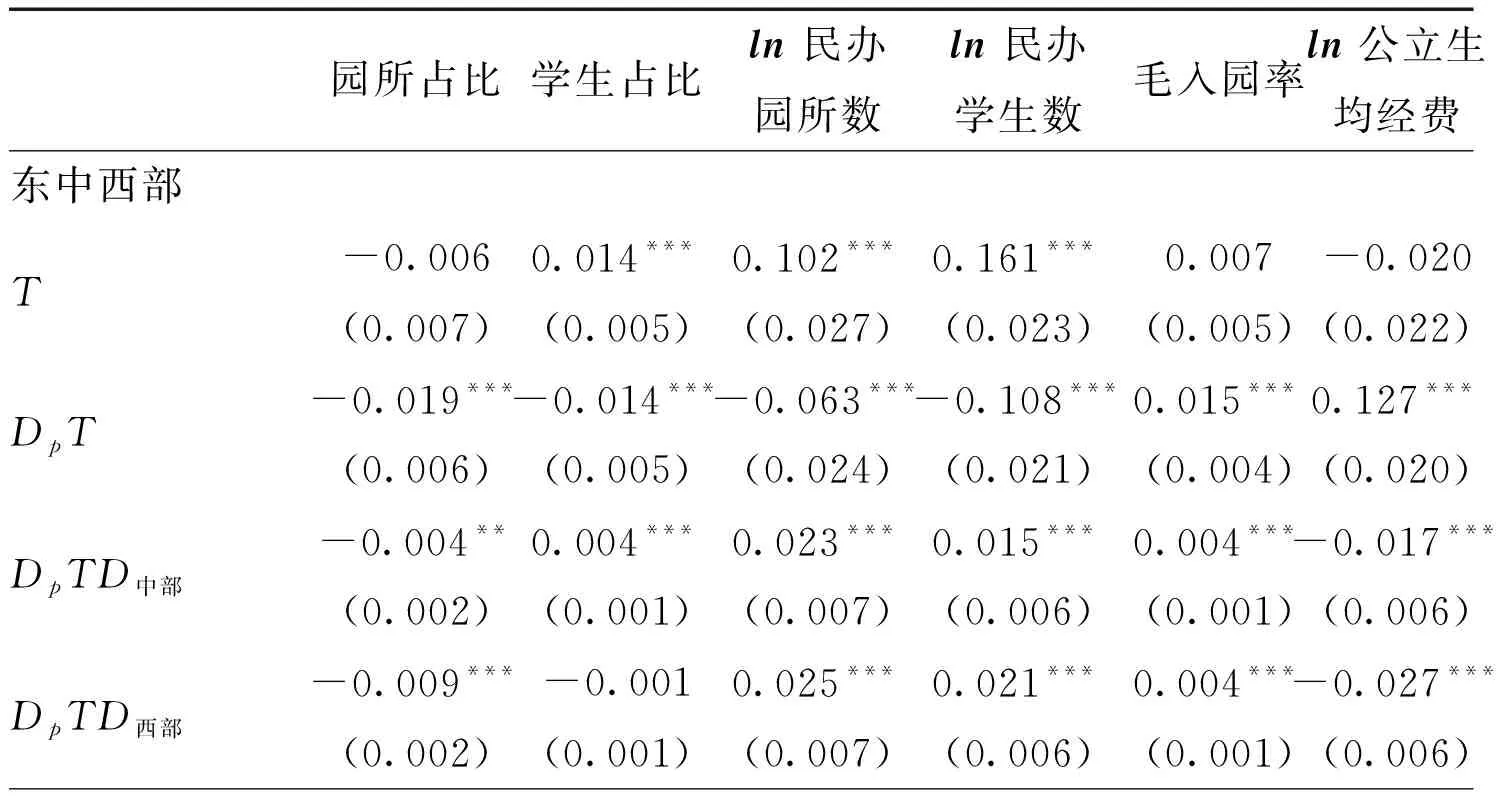

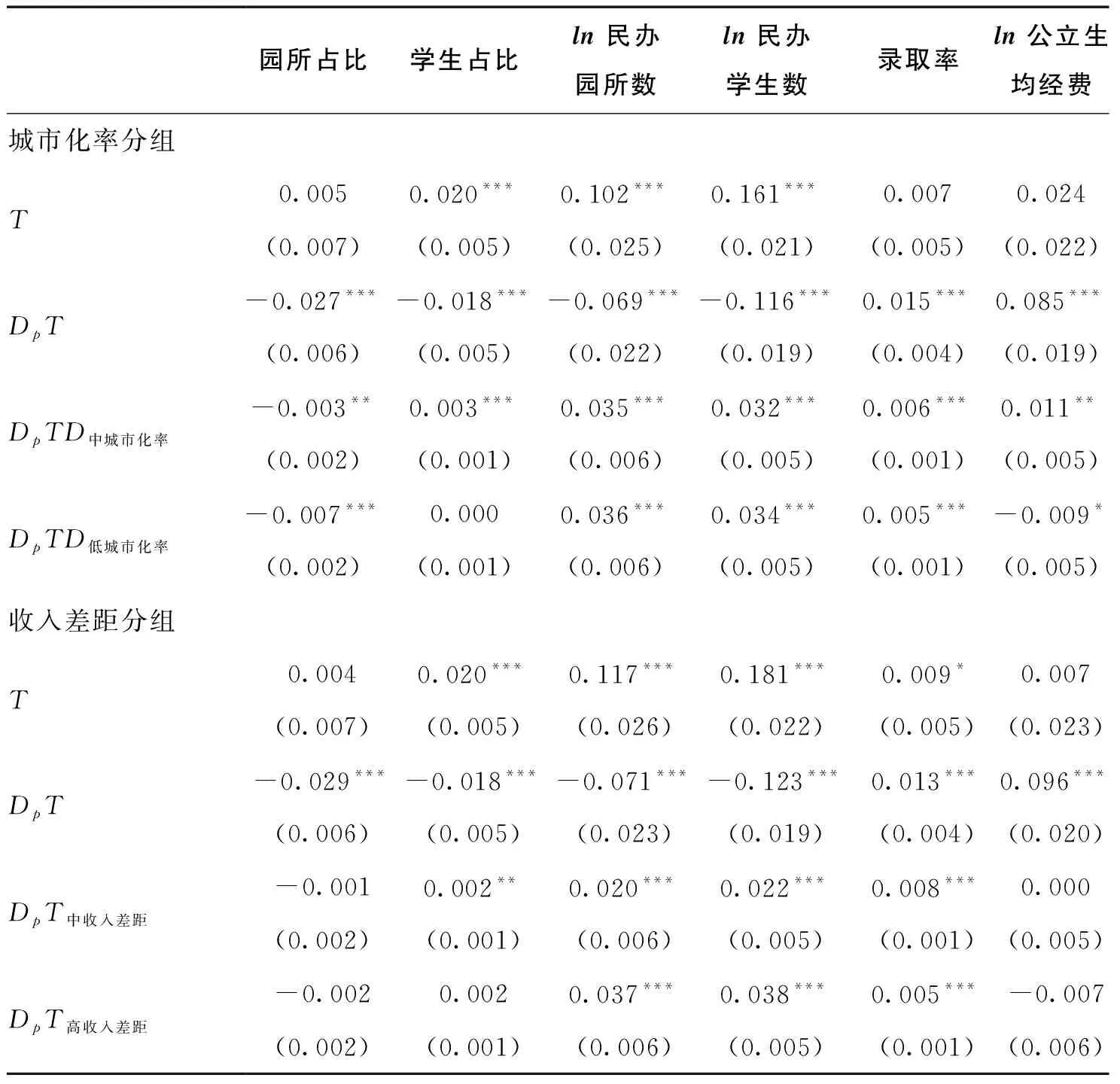

异质性分析基于模型(3),采用了三种分组方式进行了交互项回归。第一种是代表经济发展水平的东中西部分组,基于民办园发展政策环境的现实特点;第二种是根据政策的投入特征,按照“国十条”实施前一年(2010年)城市化水平的高低将31个省份从高到低划分为三组;第三种则是根据“国十条”实施前一年(2010年)收入差距水平(17)收入差距以相对差异作为衡量,通过城市人均收入减去农村地区人均收入的差除以农村地区的人均收入所得。的高低进行分组。异质性分析也有助于解释全国整体回归结果的原因和机制,即什么样的情况下“挤出效应”会更强(或是稍弱)。根据上文的分析我们已经得知,“国十条”对民办园的相对规模起了明显的“挤出效应”,但对绝对规模的作用并不一致。异质性回归中最接近全国整体特征的组别也最能代表我国学前教育事业发展的总特征,可以用来解释以上现象的原因。

表4 “国十条”影响ITS异质性回归

续表

几种分组回归都呈现了明显的异质性。首先,根据经济发展水平划分的东中西部分组回归发现,尽管中西部民办园园所绝对规模的增长速度比东部更快,但相对规模的下降更为明显。相对规模的下降是因为中西部建立了更多数量的公办园。类似的是,中部地区民办园学生占比受政策的影响相对东部和西部低,但实际招生人数的影响却更小。通过录取率的回归我们分析得出,中西部比东部的政策效益更为明显,招收了更多原来没有入园的儿童。东部地区可能由于需求接近饱和,投入的经费兼顾了对质量的提升,相比而言对民办园有更明显的“挤出”。

以投入模式作为依据的城市化水平分组结果也验证了本文的假设。普及任务更重(城市化水平更低)的省份更多比例的学位增加在了原来无园所覆盖的区域。而城市化水平高的省份可能会有更大比例的新建公办园建设在有民办园覆盖的城镇地区,这会直接对民办园形成挑战。我们的回归也验证了这一假设。虽然城市化率更低的省份民办园占比下降得更快,但绝对数量的增长速度更高。公办园和民办园的绝对规模都在快速扩张,入园率和民办园招生数的增速都更加快,“挤出效应”相对较弱。

最后,以支付能力和意愿差异作为理论基础分组的回归也符合预期的假设。本文假设收入差距越大的省份有更多没有支付能力的家庭,但他们同样存在入学需求,新建的公办园能将这些无效需求转变为有效需求。这些家庭的孩子只能进入收费更低的公办园,因为即使是收费最低的私立园往往也比普惠性的公办园学费高。由于这些学生原本处于未入园的状态,新增的学位不仅很好地满足了他们的教育需求,同时也未对民办园造成挤占。回归结果虽然显示不同组别相对规模的差异并不明显,收入差异居中的省份园所占比下降速度只比低收入省份慢了0.2%。但在绝对规模上,不论是民办园园所还是学生规模,收入差距越大的省份受政策的干预都越小。这一点也体现在政策对毛入园率的影响差异上。

(五)研究不足

本研究还存在以下不足。第一,本研究使用的省级层面的面板数据,分析单位是省级,这还是过于宏观。学前教育财政投入的差异主要体现在区县之间,这使得我们无法分析省内城乡和地区差异。第二,在方法上,本研究尽管使用面板数据固定效应模型及间断时间序列分析试图进行因果推断,但本研究还是有可能遗漏重要变量,因而对因果推断的有效性形成威胁。例如,关于管制的影响,事实上自2010年“国十条”颁布以来,各地方政府出台各种办园标准,这对民办幼儿园增长的作用也有可能是负面的(付旺,2019)。第三,由于数据的可得性限制,本研究中的一些变量的测量可能影响本研究结论的准确性。例如,各省学前三年毛入园率不是管理数据,而是根据出生人口数粗略计算而得。此外,很多私立幼儿园是非正式机构,俗称“黑园”。由于没有正式的营业资格,这些民办园并不记录在事业发展统计中,这与看到的现实有一定距离。在实地调研中,笔者注意到某些地方民办幼儿机构被关闭的大量实例。因此,这可能低估政策带来的影响。

五、总结和结论

虽然不少实证研究指出当政府直接增加学前教育的供给会对私立市场造成负面的影响(Bassok et al.,2014;Bassok et al.,2016b),然而考虑到一些发展中国家特殊的公立教育系统,私立市场的繁荣可能存在“过度需求”的现象(James,1991;Weisbrod,1986)。本文从“国十条”政策出发,简要梳理了各省为了普及学前教育所做的各项计划和行动,基于不同的假设对公共财政投入的影响做了更为详细的讨论。通过文献综述和现实经验简要分析了我国公办和民办幼儿园之间的关系,并对财政投入和民办园规模之间的关系做了假设。基于全国2001—2015年除港澳台外的31个省、自治区、直辖市的省级面板数据,本文使用固定效应模型和间断时间序列模型对财政性学前教育经费与“国十条”政策两项因素对民办学前教育规模的影响进行了严谨的实证分析。最后,根据前人的研究经验,我们分别依据政策投入模式(Bassok et al.,2014;Payne,2009)、中国民办教育发展特征(刘云波和杨钋,2014;阎凤桥,2004),以及支付能力和差异(Bastos and Straume,2016)等三种理论假设,对31个省份进行了分组,使用交互项回归的方法对不同理论和现实依据的异质性进行了探究,并以此作为机制探索对全国整体回归的结果进行解释。

回归结果发现,民办学前教育规模除了受经济因素影响之外,财政重视程度对民办园相对规模起着显著的负向影响,但对民办学前教育的绝对规模并无显著的挤占效应。我们的间断时间序列模型的回归证明了“国十条”之后,民办园的整体比例开始下降。但主要原因并不是公办园对民办园的直接挤占,而是来自于公办园的快速扩张。民办园的绝对规模并没有下降,甚至依然保持快速增长的趋势。虽然公办园的扩张显著地抑制了民办园的招生,增速在2010年之后显著放慢了7.8%,但民办园的招生规模依然保持着比公办园更快的增长速度。和巴西因支付能力而产生的分割的市场不同(Bastos and Straume,2016),我国新一轮公办园的建设优先向农村地区倾斜,这可能是造成以上现象的主要原因。

本文的异质性探索指出,第一,经济发展水平越低(中西部)、城市化率越低以及城乡收入差距越大的地区,民办园受政策的影响更小。根据我们的假设,经济发展水平更高的地区民办园分布更广,且需求接近饱和,新建的公办园更容易对民办园造成直接的挑战。第二,根据政策的要求,新建公办园要优先向农村和未覆盖幼儿园的地区倾斜。所以在城市化水平低的省份,新建公办园和民办园存在于两个不同的市场。根据民办园利益最大化的特点,农村地区往往没有民办园的分布,而新建公办园则主要集中在这些区域,因此不存在对民办园的挤出问题。第三,根据支付能力和意愿的假设,收入差距大的地区有更多低收入家庭,这些家庭往往无支付能力让孩子入读私立园。当公办园供给增加时,此类群体的无效需求转变为有效需求,进入了公办园就读。因此也并没有直接对民办园造成影响。此外,“国十条”带来的财政投入还是很大程度上促进了整体入园率的提升,尤其在相对弱势的地区。

根据异质性回归的结果,本文认为导致“国十条”政策对民办学前教育的“挤出效应”并不明显的原因在于我国整体依然处于经济快速发展但水平仍然较低,居民整体收入水平提高但差距依然较大的特定历史时期。考虑到“国十条”向农村和无园所覆盖地区倾斜的政策导向,新建公办园很好地满足了有入学需求,但无支付能力的地区和家庭的子女。因此新增的学位很大程度上招收的是原来没有入学的儿童,而不是就读于私立园的儿童。