多元招生录取背景下的公平性研究:家庭背景如何影响学生进入重点大学?

马莉萍,卜尚聪

一、引言

以“分数”作为统一标准的高考制度为我国改革开放和现代化建设提供了重要的人才支撑。但是随着社会经济的发展,“一考定终身”的选拔制度越来越难以满足个人以及经济社会发展的需要。自2003年开始,一些高校开始试点自主招生政策,即在高考之外自行设置笔试和面试,通过考试的学生可以获得一定的加分,从而增加被该校录取的机会。此后,试点高校的范围不断扩大,目前已有将近100所大学实行不同程度的自主招生选拔制度。

2015年,北京大学、清华大学等重点高校在原有以学科特长为导向的自主招生计划之外,增加了以综合评价为导向的自主招生计划和针对农村学生的农村专项计划。其中,学科特长类自主招生主要面向具有某一学科特长、创新潜质和科学素养的学生;综合评价类自主招生主要面向具有较强综合素质、人文素养和批判性思维的学生;农村专项计划则主要面向农村户籍并在县城及以下地区就读的学生,通过降低录取分数线以增加其被重点大学录取的机会。至此,高考统考、自主招生(学科特长类、综合评价类、农村专项类)、保送以及文体特长的多元招生录取格局基本形成。

多元招生录取为考生提供了更多的选择,并在一定程度上克服了“一考定终身”的弊端,但同时也引发了人们对其公平性的热议和质疑。例如,考试评价标准模糊、过程不透明等引发了人们对腐败的担忧;由于多元录取方式下学生参加考试的成本增加,使得那些来自经济发达地区和优势家庭背景的学生获得自主招生的机会更大(蓝建平,2015;李永乐,2016;柳夕浪,2017;麻亚东,2016)。

2018年底教育部发布《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》,对自主招生提出了10项严格要求,包括严格报名资格条件,严格制定录取标准,严格控制招生规模,严格确定招生专业等。从2019年自主招生简章中可以看出,高校大幅缩减了认可奖项类别,减少了自主招生降分优惠,调整了自主招生专业,增加了体质测试,自招计划人数也减少了30%-40%。(1)“史上最严”高校自主招生来了.http://www.gov.cn/xinwen/2019-04/09/content_5380640.htm。

多元招生录取方式是否加剧了人才选拔的不公平?不同招生录取方式的公平性取向和结果如何?为了回答这一问题,本研究使用某重点大学连续三届本科生的调查数据,分析家庭背景在学生被重点大学录取中的差异化作用,并由此讨论多元招生录取的公平问题。

二、文献综述

高等教育是一种准公共产品,公立高校如何设置招生录取方式事关公共资源如何分配,因此一直是国内外学者持续关注的热点问题。我国大学的自主招生与美国等西方国家大学录取中的“申请审核制”有很多相似之处。以美国为例,近年来学界在大学招生录取方面的关注焦点是对“平权录取”政策和“提前录取”政策的评估。20世纪末期,美国高校针对少数族裔的弱势补偿性政策受到越来越多的质疑,部分高校开始停止具有明显种族倾向性的录取政策,转而采用基于家庭社会经济地位、高中成绩等“种族中立”性质的录取标准,即“平权录取”;“提前录取”主要指,为提高学校-学生匹配度,部分美国大学在常规录取过程之外提前录取少部分学生,参与某所学校提前录取的学生承诺不能再申请其他高校。学界对这两项政策的研究主要聚焦在二者如何影响学生的录取概率、入学概率和入学后的学业表现,以及政策对不同群体的异质性影响。比如,早期学者的研究发现,能力更强、准备更充分、对某所学校具有强烈意愿的考生更可能申请提前录取(Lee,2009; Li and Wing,2000),而近年来学者则发现低能力者和家庭背景优越的考生更倾向于申请提前录取且获益更多(Chapman and Dickert,2012;Kim,2010)。在上述研究中,学生的个人特征、能力、家庭背景、高中背景通常被视作影响不同录取方式的主要因素,且这些因素在不同学校类型与特征中的影响还存在异质性。

我国学界对自主招生录取政策的评价主要从公平性和有效性两个维度展开。关注效率视角的一些研究发现,通过自主招生政策被录取的学生,在学业表现、综合能力、毕业去向及起薪等方面表现优于统考学生(马莉萍和卜尚聪,2019;荀振芳和汪庆华,2011;文雯和管浏斯,2012),但是也有研究发现两者之间并无显著差异(程猛等,2017)。而公平视角的研究则关注自主招生录取中的地域、城乡、性别,尤其是家庭背景的差异,鲍威(2012)、黄晓婷(2015)、尹银等(2014)学者研究发现,父亲职业和教育程度较高、家庭收入较高、来自中部和东部地区、城市家庭、独生子女的学生获得自主招生的机会更大,相反,弱势阶层、弱势地区、弱势中学的学生则处于显著不利地位(刘进,2016;吴晓刚等,2017)。也有研究通过分析追踪数据发现,城乡背景对是否通过自主招生进入大学具有显著影响,但是家庭经济状况、父亲受教育年限对于是否通过自主招生进入大学没有显著影响(崔盛等,2017)。

不相一致的研究发现可能出于以下原因。首先,多数研究仅比较了自主招生与统考学生两类群体,而实际上目前中国高校的招生类型中还包含一定比例的保送生、文体特长生等,将其纳入分析框架才能更加全面了解招生录取中学生家庭特征的整体情况。其次,自主招生内部也包含不同类型的录取方式,如学科特长类、综合评价类、农村专项类等,不同类型的自主招生方式在政策目标、考核方式、目标群体等方面均存在一定差异,而现有研究多将其归为一类。最后,已有研究所使用的数据主要集中在2010年以前,而2010年后高校自主招生经历了一系列调整和改革,如不同高校自招生所占比例、考试形式与时间、面向不同对象的自主招生项目陆续出台等等,这些政策都有待进一步的分析评估。本文将试图弥补这些不足。

三、研究设计

(一)数据来源

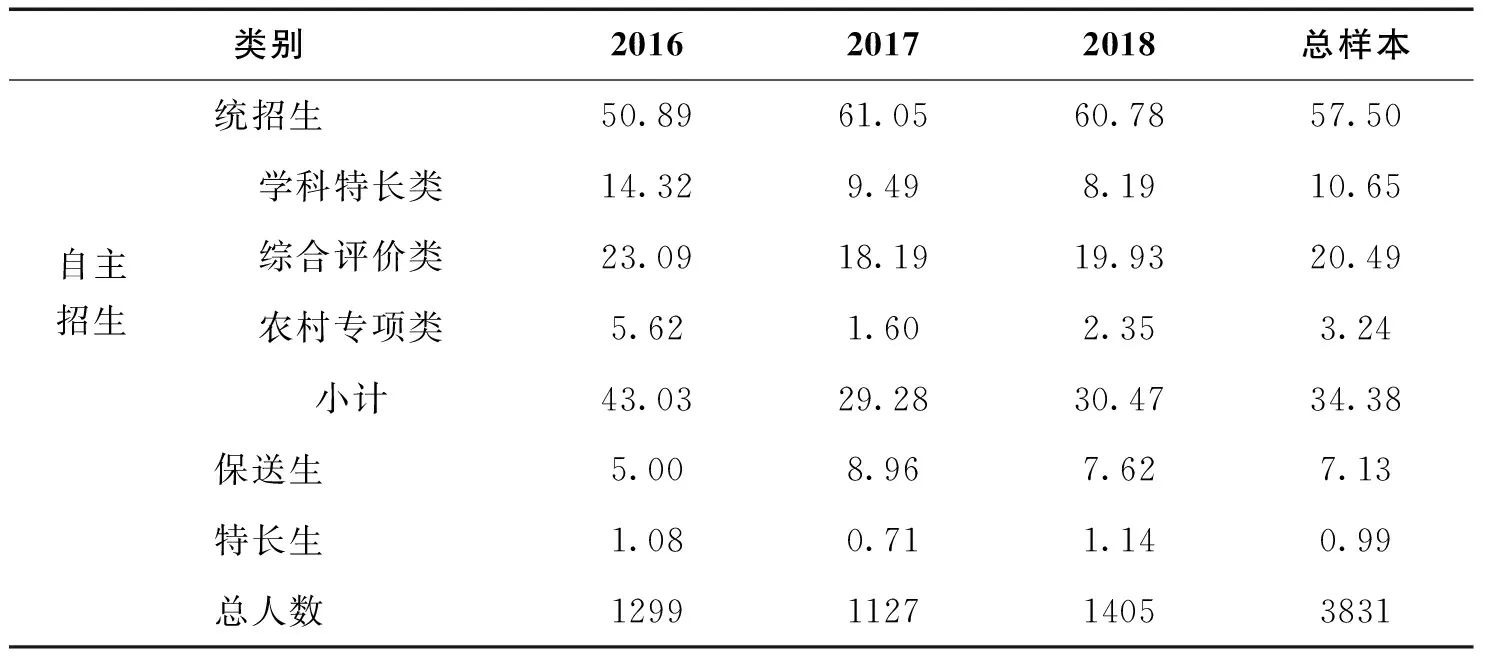

本文的数据来源于某所重点大学2016级、2017级和2018级本科新生抽样调查数据,共有样本4483个,其中三级学生分别为1329个、1417个、1737个。剔除录取方式缺失信息的样本后,共剩余样本3831个,三届学生分别为1299个、1127个、1405个。该大学为最早实行保送、自主招生等政策的重点大学之一,相关制度比较完善和成熟,各项政策的主要内容也与国内其他重点大学具有很强的可比性。2016年到2018年该大学的招生录取方式包括:传统高考录取、自主招生录取、保送生录取和特长生录取,其中自主招生录取主要包括学科特长类、综合评价类和农村专项类三种。从四种招生录取类型来看,统招生比例最高,占总样本的50%-60%,其次是自主招生学生,约占30%-40%左右。(2)不同年份自主招生比例有所差别的原因可能有二:一是不同年份学校所设定的自主招生名额存在差异;二是一些被调查学生没有完整填写录取方式。本文无法找到合适的方法进行缺失值填补,只能剔除这部分缺失此信息的样本。三种类型占总体比例由高到低分别为综合评价类(20%左右),学科特长类(10%左右)和农村专项类(3%左右)。而保送生和特长生总和不超过10%,特长生比例最低,仅占总体的1%左右。(3)为了避免特长生数量较少对回归结果有所干扰,在后续回归分析中将分别加入和剔除特长生进行稳健性检验。可能因不同年份抽样方法所带来的差异,也将在后续回归分析中通过加入年份变量进行控制。

表1 不同招生录取类型学生的占比(%)

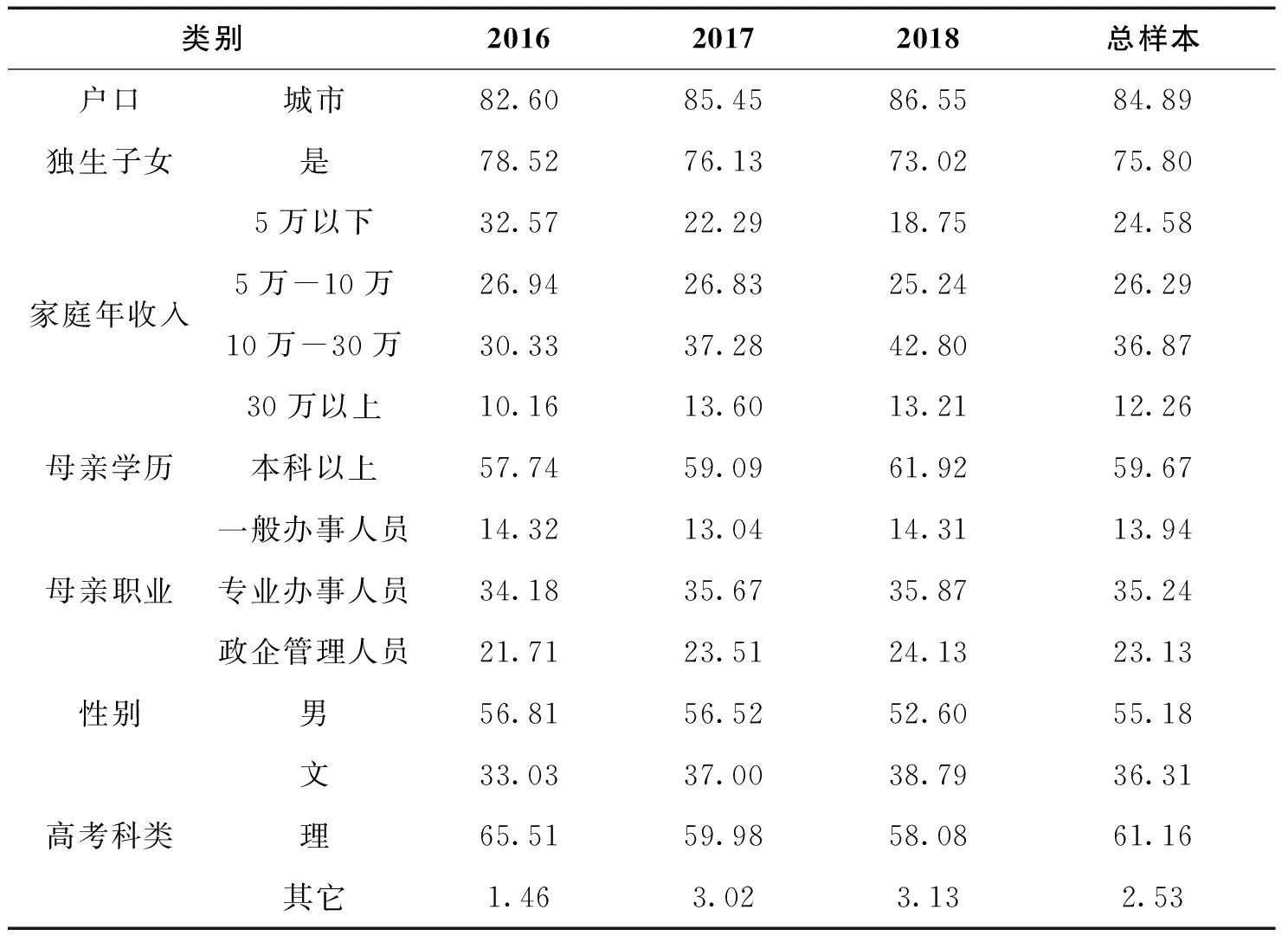

表2呈现了主要变量的描述统计,可以发现家庭背景变量和个人特征变量在三年间虽略有波动但整体保持稳定,其中城市学生、家庭年收入在10万以上、母亲受过高等教育以及母亲从事专业技术与政企管理类工作的学生比例均略有增加,而独生子女比例有所下降。整体来看,城市户口学生占学生总体的85%左右,独生子女占76%左右。年收入在5万元以上家庭在70%以上,其中5万-10万,10万-30万和30万以上分别占26%,36%和12%左右。母亲受过高等教育及从事一般办事、专业技术和政企管理等稳定工作的学生分别占60%与70%左右。同时,男生略多于女生,占总体的50%-60%;文科生占30%-40%左右,理科生占50%-60%,其余学生则为“3+X”或新高考“7选3”、“6选3”的学生。(4)2014年新高考改革后,浙江、上海从文理分科改为从六或七门科目中任选三门,选择范围为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物和通用技术。三届学生样本在院系分布、省份来源也基本一致,且样本特征与学校各年学生的总体特征基本一致,由于篇幅限制未呈现。

表2 样本学生基本特征描述统计表(%)

(二)研究方法

本文首先将通过描述统计分析不同录取方式下学生的家庭特征,然后通过回归分析探讨家庭因素对学生通过何种方式被录取的影响。由于被录取方式为多分类因变量,因此本文建立如下的多元逻辑斯特回归模型:

Yi=α0+α1∑Xi+α2∑Fi+α3∑CEEi+Tc+σp+εi

其中,因变量Y为学生被大学录取的方式;∑Xi为一系列个人特征变量,包括性别、是否独生子女,∑Fi为一系列家庭特征变量,包括户口、家庭收入、母亲受教育程度、母亲职业,在此选择母亲受教育程度和职业主要是由于,在我国母亲往往在子女教育过程中所起作用更大。∑CEEi为与高考录取相关的特征变量,包括文理科、高考成绩;Tc为不同届学生的固定效应,加入该变量主要是为了控制不同年份入学学生之间的系统差异;σp为省份固定效应,加入该变量是为了控制不同省份学生之间的差异,尤其是在同时控制年份和省份后,代表学生能力的高考分数才具有可比性。

四、结果分析

(一)不同招生录取方式下学生家庭特征的比较

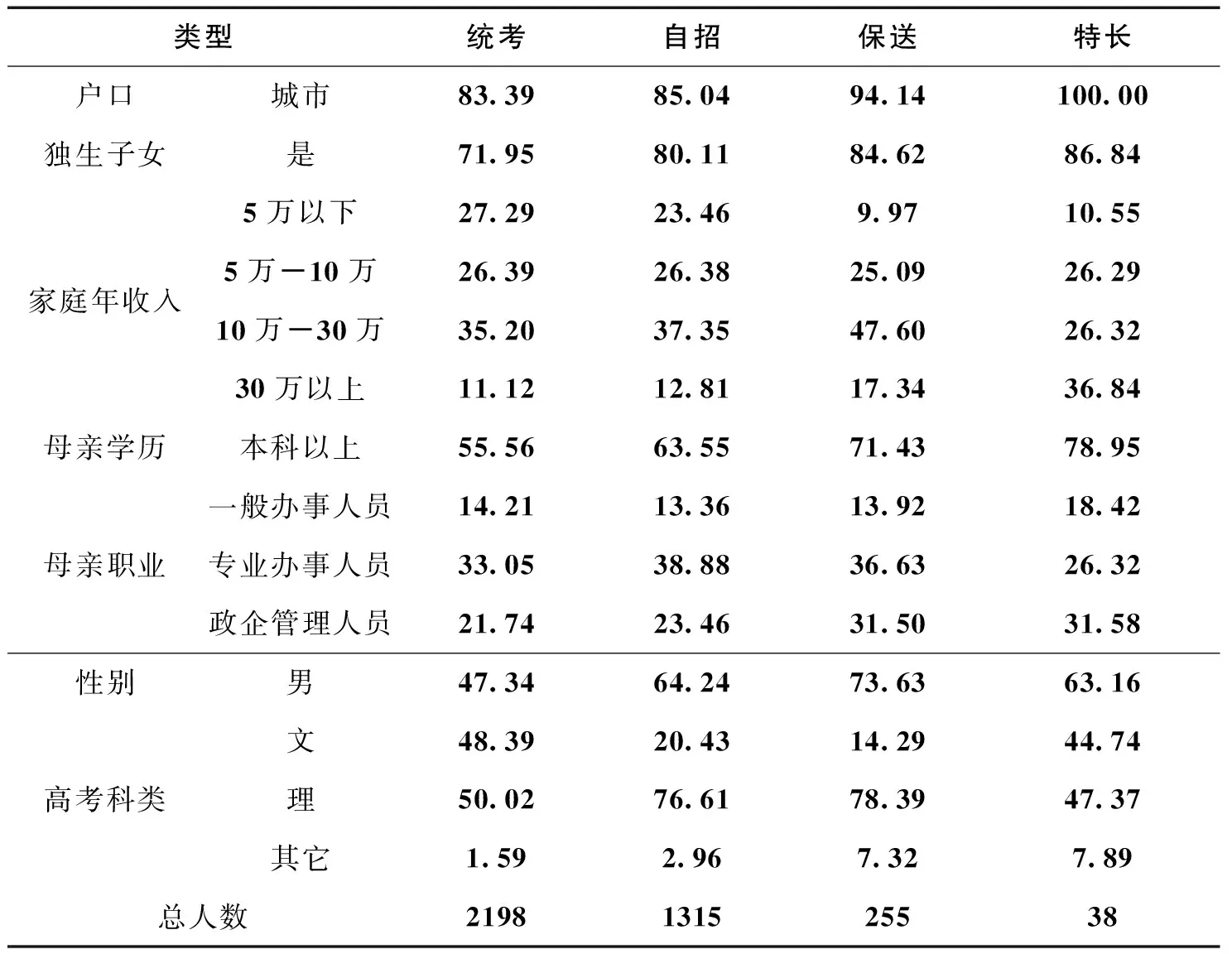

1.四类招生录取方式的比较:统考、自招、保送与特长。表3呈现了不同招生录取方式下学生家庭背景的比较。总体来看,特长生和保送生的家庭背景优于自主招生的学生,高考统考生的家庭背景相对最差。具体来说,在城市学生和独生子女占比上,由低到高分别为统考生、自招生、保送生和特长生。家庭年收入在5万元-10万元间的比例,统考生略高于自招生和保送生,年收入处于10万元以上比例则低于其他三类。在母亲受过高等教育和从事政企管理类工作上,由低到高分别为统考生、自招生、保送生和特长生。

表3 不同招生录取方式下学生家庭背景的构成(%)

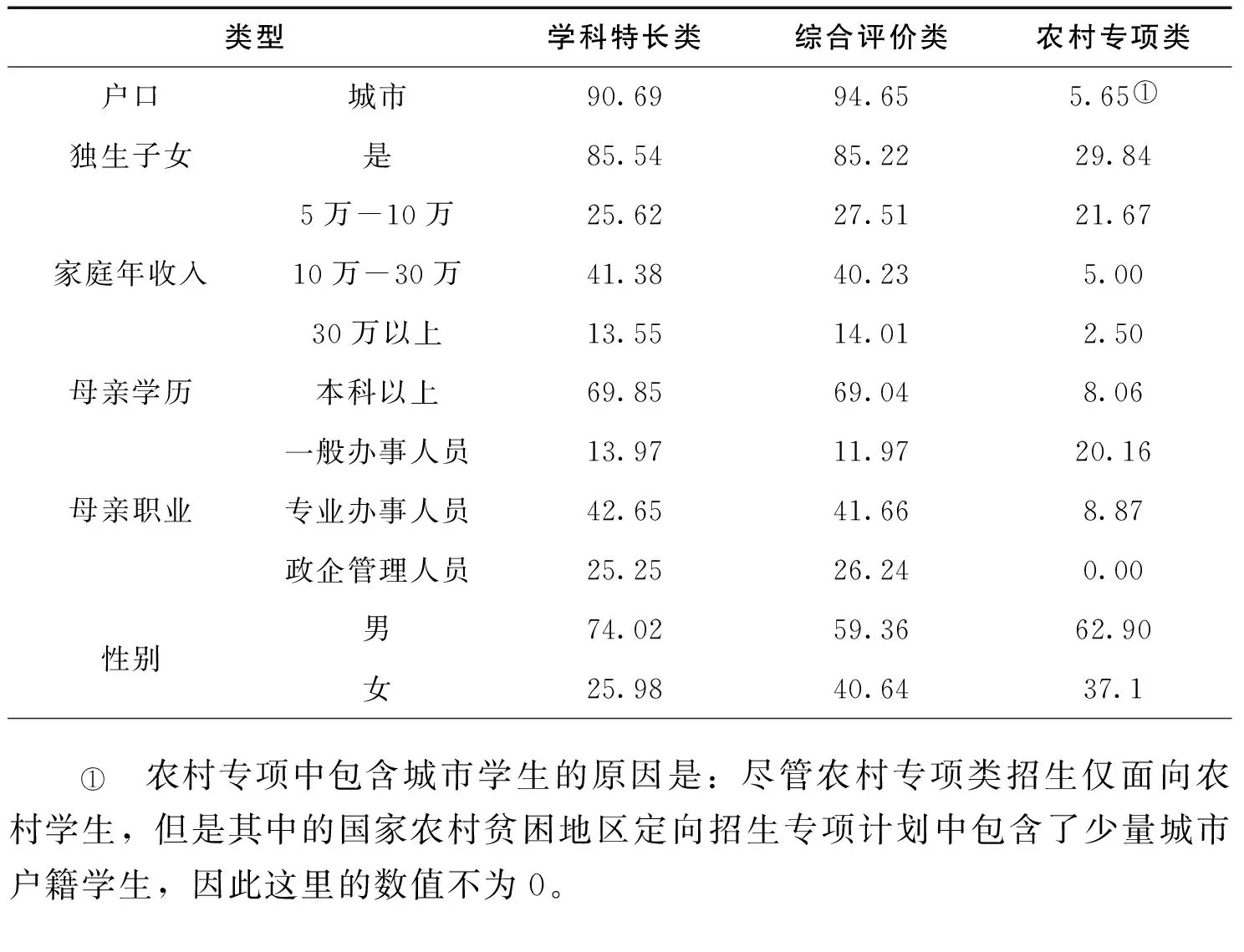

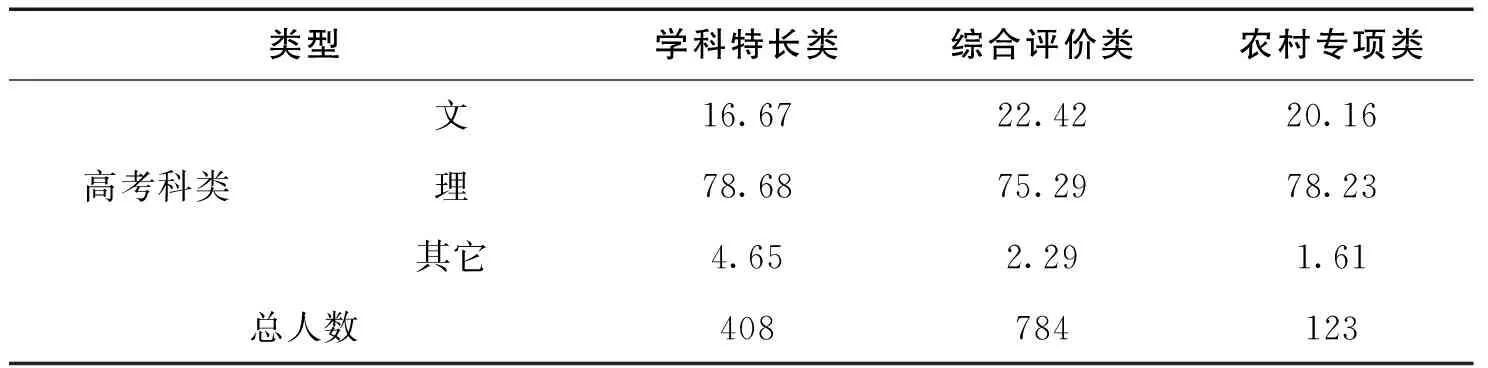

2.三类自主招生类型的比较:学科特长类、综合评价类和农村专项。表4呈现了三类自主招生计划学生的家庭背景特征,可以看出,通过农村专项被录取的学生的家庭背景远低于其他两种自主招生类型,体现在家庭收入更低、母亲学历更低、母亲从事一般办事类、专业技术类及政企管理类工作的比例更低。值得注意的是,虽然农村专项计划学生主要来自农村,但约30%的母亲并不从事农业,而是具有相对稳定的工作,如教师、医生等,这说明在农村学生内部,家庭背景相对更优的学生仍然更有机会通过农村专项计划这一途经进入重点大学。

表4 三种自主招生录取方式下学生家庭背景的构成(%)

续表

(二)回归分析:家庭背景对招生录取方式的影响

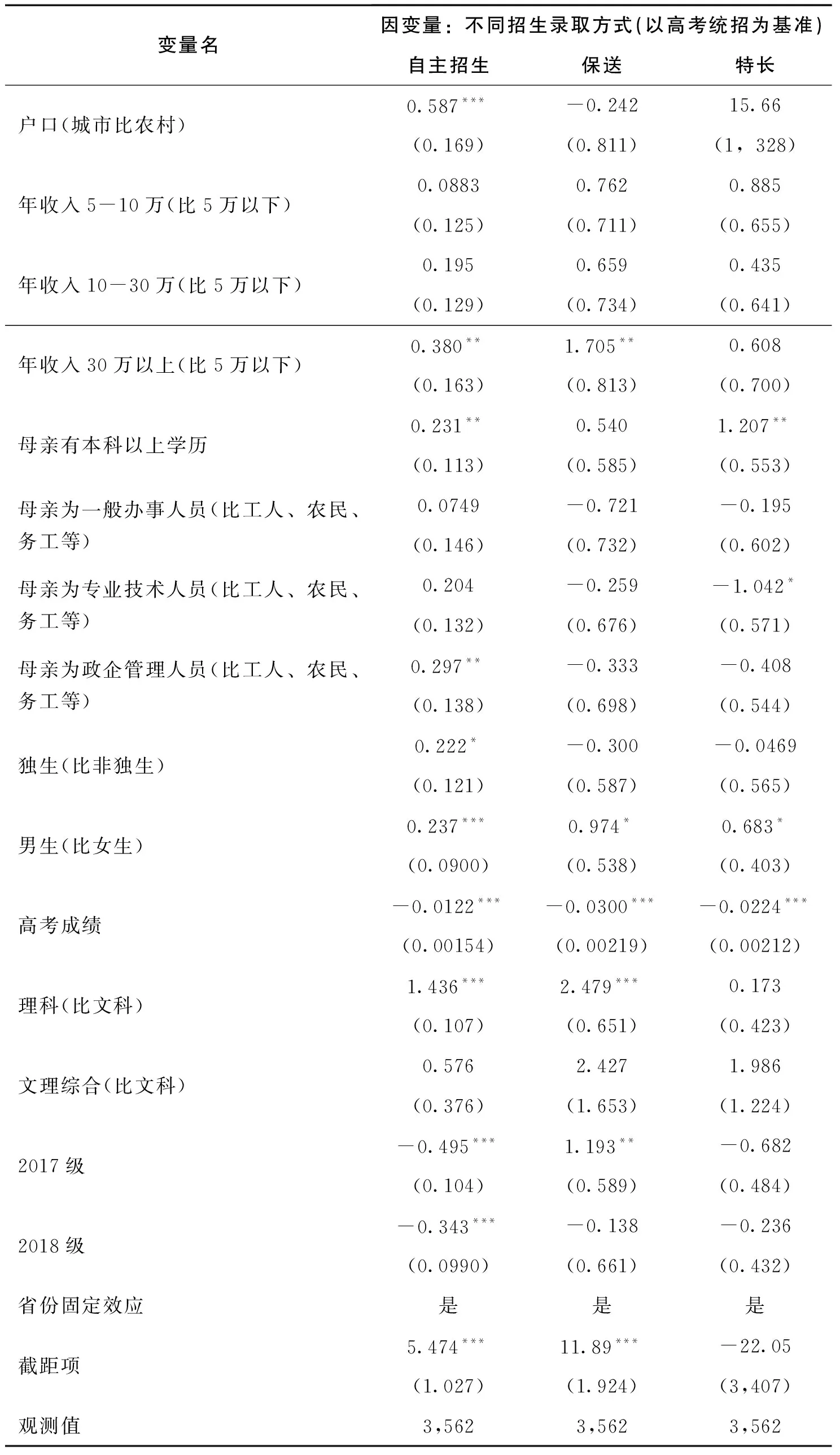

1.四类招生录取方式的比较:统考、自招、保送与特长。为了探究家庭背景特征是否对学生被重点大学招生录取的方式有影响,接下来将建立多元逻辑斯特回归模型。表5的回归结果显示,如果不考虑自主招生中的农村专项计划,则城市学生更有可能通过自主招生而非高考统招被重点大学录取。家庭年收入30万以上、母亲受过高等教育、母亲从事政府或企业管理工作的学生,更有可能通过自主招生而非高考统招被重点大学录取。这说明,与传统高考相比,那些家庭背景较好地学生更有可能因满足自主招生的能力要求而增加被重点大学录取的机会。

表5 家庭背景对学生被重点大学录取方式的影响

家庭背景对保送和特长两种招生录取方式的影响体现在:家庭年收入在30万以上家庭(相比低于5万)子女更有可能通过保送录取;母亲受过高等教育的子女更有可能通过特长录取,而母亲从事专业技术类工作的子女则更少可能通过特长被录取。虽然保送生和特长生样本量较少,但是仍然可以发现家庭经济条件和母亲受教育程度在录取中具有显著作用。从控制变量上看,相比高考统招,独生子女、女生更可能被自主招生录取;理科生、文理综合考生更可能通过自主招生、保送和特长被录取;通过传统高考被录取的学生高考成绩显著更高。

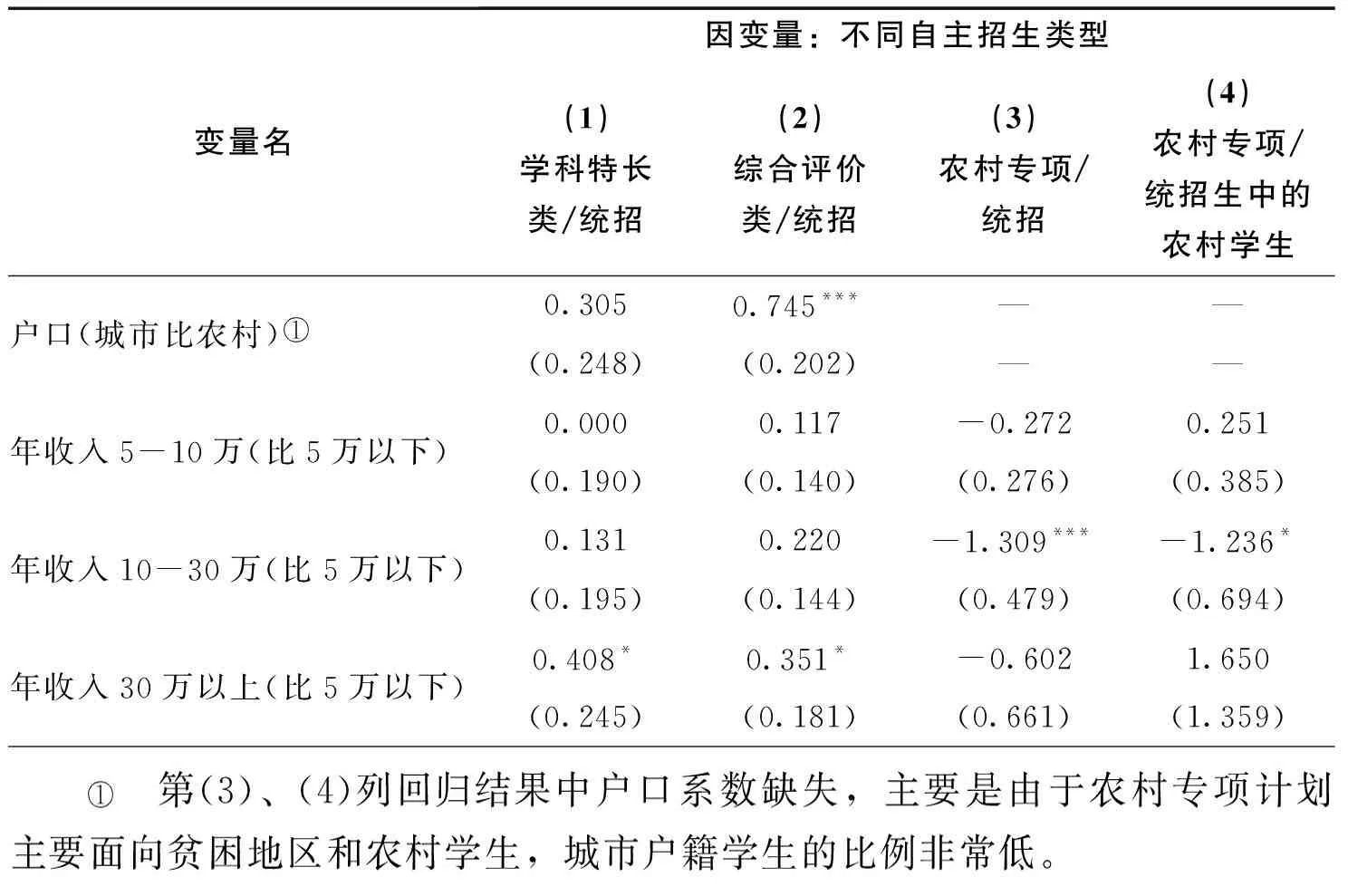

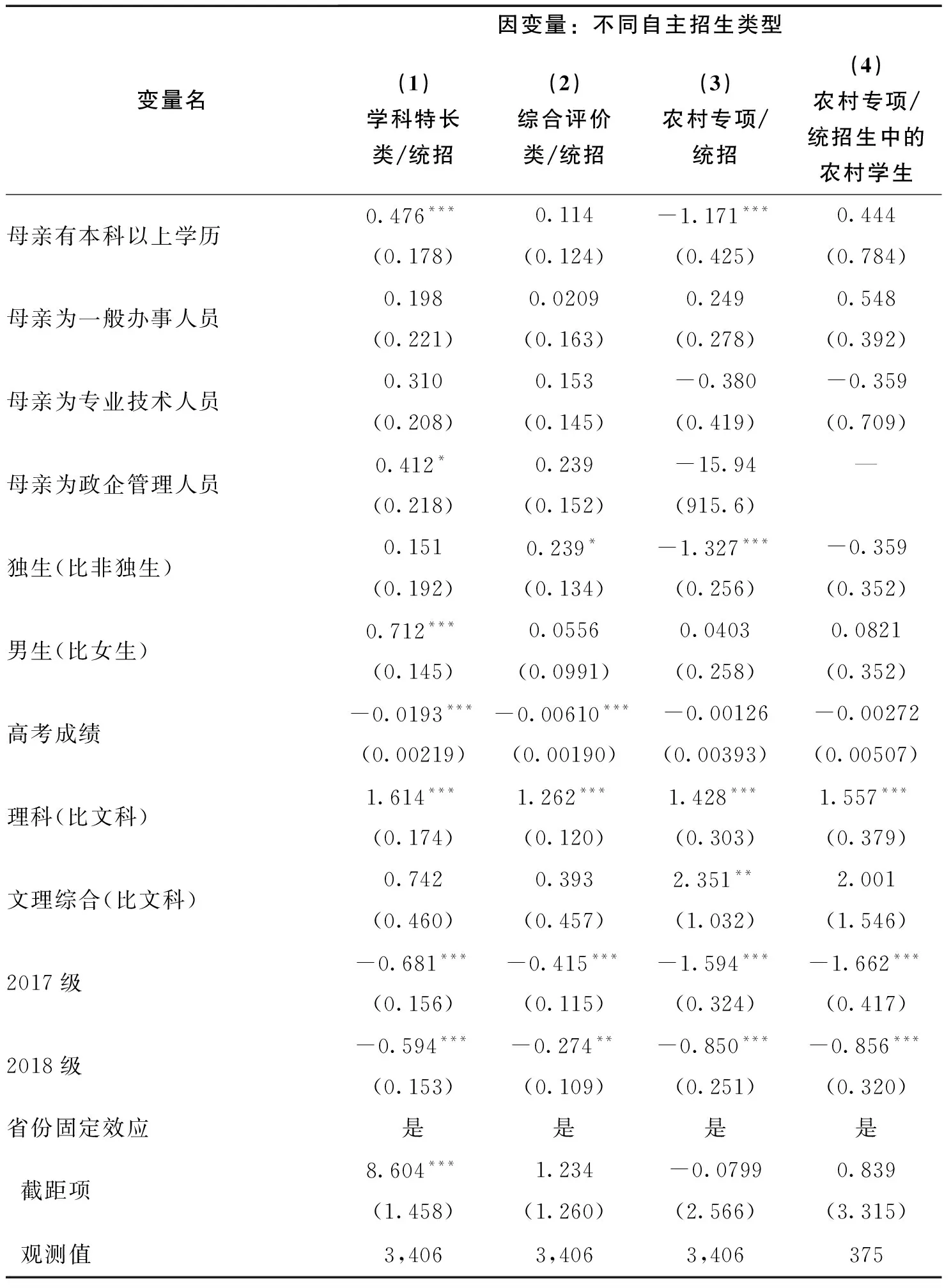

2.三类不同自主招生类型的比较:学科特长类、综合评价类和农村专项。表6呈现出三类不同自主招生类型的学生与高考统招学生间的比较。第(1)列结果表明,家庭年收入在30万元以上、母亲具有本科以上学历、母亲从事政企管理工作的学生,更可能被学科特长类自主招生而非高考统招录取;第(2)列结果表明,城市学生和家庭年收入在30万元以上的学生更可能通过综合评价类自主招生而非高考统招被录取,而母亲学历与工作等家庭文化资本变量的影响并不显著。第(3)列结果表明,家庭年收入处于10万-30万(相比于5万以下)、母亲未接受过高等教育、非独生子女更可能通过农村专项类自主招生而非高考统招被录取。

表6 家庭背景对学生被不同自主招生类型录取的影响

续表

第(4)列进一步比较了农村专项学生与高考统招生中的农村学生,可以看出,两个群体在个人特征变量、高考成绩、父母职业和学历上均无显著差异,仅家庭收入在10-30万的这一变量上存在显著差异,即家庭年收入在10-30万的学生要比5万以下学生通过统招进入该重点大学的机会更大。这说明农村专项计划给予贫困地区或农村学生更多的被重点大学录取的机会,但是能通过这一途径被录取的学生与通过高考统招录取的学生相比,在多数家庭背景方面均无显著差异。

从控制变量的系数来看,男生比女生更可能通过学科特长类自主招生,理科生更容易通过三种自主招生而非高考统招被录取,通过学科特长类自主招生和综合评价类自主招生的考生高考成绩显著低于统考生,而农村专项类自主招生考生的高考成绩则与统考生无显著差异。2017级和2018级学生相比2016级学生通过统招而非自主招生进入该大学的可能性更大。

五、结论与讨论

大学招生录取制度改革不仅承担着选拔优质人才的功能,同时还具有促进社会阶层流动的重要作用。近年来,在传统高考、保送、特长录取的基础上,逐渐发展出多种面向不同学生群体的自主招生制度。多元招生录取机制的建立给予高校更多自主权,也给学生提供了更多的机会。但是与此同时,其公平性的问题值得深入研究。

本文对某重点大学2016级至2018级三届本科生抽样调查数据的研究发现:如果不考虑自主招生中的农村专项计划,那些家庭社会经济背景处于优势地位的学生更有可能通过非高考统招的方式进入重点大学,这说明农村学生在自主招生(除农村专项外)中处于劣势地位。

而将自主招生进一步分类后可以发现:相比高考统招生,家庭年收入更高,母亲具有本科以上学历、从事政企管理工作的学生,更可能被学科特长类自主招生录取;来自城市、家庭年收入更高的学生更可能被综合评价类自主招生录取。家庭背景在两种自主招生录取方式中的异质性作用与其在招生目标群体、选拔标准上的差异密不可分:学科特长类强调学生具有某一方面的专长,录取标准中包含明确的竞赛证书、发明创造等硬性指标,且与之相关的能力不仅与学生个人天赋能力有关,同时也需要长期的规划与培养,所以家庭收入,家长受教育程度、职业等都会对此产生影响;与之相比,综合评价类更看重高中期间的学业成绩,如该所大学要求申请学生的成绩要在年级排名前1%,而无课外活动、奖项参与的要求。以高中成绩排名作为选拔依据,在一定程度上弱化了特长能力、竞赛奖项、专利等与家庭背景紧密相关的标准,为那些有能力但家庭条件相对较差而无法支持学生参与特长培训的学生提供了机会。

与高考统考相比,那些家庭年收入更低、母亲未接受过高等教育、非独生子女的学生更可能通过农村专项类自主招生而非高考统招被重点大学录取,这说明相比传统高考,农村专项自主招生给予弱势家庭经济背景学生更多的录取机会。若进一步将农村专项学生与统招生中的农村学生进行比较则发现,两类学生在个人特征、高考成绩、父母职业和学历上均无显著差异上,这说明农村专项计划与高考统招所招收到的弱势群体学生非常类似。

家庭背景在自主招生录取方式中的异质性体现出多元人才选拔方式中的不同价值取向。相比传统高考招生录取,学科特长类和综合评价类都不将公平作为评价标准,那些家庭社会经济背景好的学生可能因更适合自主招生的选拔标准而增加被录取的机会,且这两类学生的高考分数显著低于统招生,仅通过高考统招无法被该重点大学录取。这说明,相比传统高考,学科特长类和综合评价类自主招生的确使那些家庭经济背景更好的学生更加受益。与之相比,农村专项面向的就是贫困地区和农村户籍的学生,从这些弱势群体学生中筛选出高考成绩满足一定要求的学生。而从实际的招生结果来看,农村专项学生与高考统考学生的高考分数无显著差异,且在几乎所有特征上都与统招农村学生无异,说明农村专项并没有真正降低人才选拔标准,仅仅是通过扩大招生名额把那些同等能力的农村学生招收进来,并没有偏向更加弱势的学生群体。假如以高考统招作为比较的标准,多元招生录取制度下的不同政策体现出不同的公平性原则,而整体的公平性未必得到了改进。

招生录取的公平性受制于多种因素,有可能是选拔标准更加倾向于优势群体学生,因此这类学生更容易脱颖而出;也有可能是招生信息的公开性、透明性以及参加考试的成本过高,使得弱势群体学生通过自主招生的门槛更高,等等。2018年教育部发布《关于严格高校自主招生资格审查和考核工作的通知》,提出“严格报名条件、严格材料审查、严格学校考核、严格监督制约和严格惩处造假”。2019年初教育部发布《关于做好2019年高校自主招生工作的通知》,进一步提出“严格制定录取标准、严格控制招生规模、严格确定招生专业、严格开展新生复查、严格落实主体责任”,尤其提出“高校要根据学科特色,从选拔具有相关学科特长、创新潜质学生的角度出发,科学确定自主招生专业,原则上以基础学科专业为主”。这一系列政策文件有望为进一步提升招生过程的公平性提供制度保障,对不同招生录取方式的目标群体、录取标准、录取结果的公平性评价仍有待研究。