胶原膜/国产多孔钽金属双相支架修复山羊大面积骨软骨缺损的实验研究*

尉晓蔚 刘阁,2 杨帆 杨佳慧 王本杰 于炜婷 赵德伟**

(1.大连大学附属中山医院骨科实验室,辽宁大连 116001;2.大连交通大学机械工程学院,辽宁大连 116028)

因创伤、坏死、炎症、退变、肿瘤等引起的骨软骨联合病变是骨科常见疾病,其治疗一直缺乏有效手段[1-3]。对于小面积的骨软骨损伤,马赛克成形术是主要治疗方法,但存在取材有限、供区损伤等问题[4];对于大面积的骨软骨缺损,最常用的方法是关节置换[5]。但应用假体存在感染、松动、下沉等并发症。组织工程双相支架替代软骨和骨层是目前研究的热点,一般由低强度和生物降解支架组成上层软骨和高强度材料组成底层骨[6]。

钽金属抗腐蚀,对机体无刺激,有很强的延展性和坚韧度,是生物适应性最好的金属之一[7,8]。但其熔点接近3000℃,传统工艺方法很难得到孔隙均匀且开孔率高的多孔钽金属。美国捷迈是目前唯一能够生产多孔钽金属的器械公司,其产品大量应用于骨科领域[9],但价格昂贵,属于国际垄断。本课题组采用多孔碳化硅支架联合化学气相沉积技术成功制备了多孔钽金属[10]。本研究采用纤维蛋白黏合剂将胶原膜及自主研发的多孔钽金属进行界面结合,并探讨其修复山羊大面积骨软骨缺损的效果,为大面积骨软骨联合病变的临床治疗提供新的组织工程学方法。

1 材料与方法

1.1 实验动物和主要试剂、材料

普通级实验山羊32 只,购自大连医科大学实验动物中心,10月龄,均为雄性,体重约15 kg,实验动物许可证为SYXK(辽)2018-0005。

按照本课题组建立的方法制备多孔钽金属支架[10]。该实验中制备的多孔钽金属为直径10 mm、高10 mm 的圆柱。可降解医用胶原膜购于瑞士Geistlich Pharma AG 公司。纤维蛋白黏合剂购自广州倍绣生物技术有限公司。

1.2 胶原膜/国产多孔钽金属双相支架的制备

1.3 扫描电镜观察及能谱分析

将国产多孔钽金属、胶原膜、胶原膜/国产多孔钽金属双相支架表面真空喷金固定,置于扫描电镜下观察微观形貌并进行能谱微区点或面的成分谱线分析。

1.4 力学检测

采用万能力学测试机分别测定胶原膜拉力、压力,国产多孔钽金属压力,胶原膜和国产多孔钽金属之间界面的结合力、剪切力。

1.5 骨软骨缺损动物模型的制备

所有山羊的左后肢用于骨软骨缺损模型的建立。实验动物麻醉后,将术区消毒铺巾,暴露股骨头,用外径为10 mm的不带锯齿的环钻在全层软骨中央部位凿孔,造成软骨缺损,并同时滴注生理盐水,防止局部过热致周围软骨坏死;然后用外径为10 mm的带锯齿的环钻在软骨缺损区正下方凿孔,深度约为10 mm,制备软骨下骨缺损。冲洗关节腔内碎屑,测量凿孔直径为10 mm,深度为12 mm,则骨软骨联合缺损模型制备成功。

1.6 动物观察及分组

将实验动物采用随机数字表法分为单纯胶原膜组、单纯国产多孔钽金属组、双相支架组、单纯骨软骨缺损组4组,每组各8只。建模成功后,单纯骨软骨缺损组不做任何治疗,而其余3组将不同支架植入骨软骨缺损中。所有山羊的右后肢作为空白对照。术后用生理盐水彻底冲洗,依次缝合关节囊、皮下软组织以及皮肤。每只动物术后常规注射青霉素160万U,肌内注射,1次/d,治疗1周。麻醉恢复后让其自由活动,后肢不做特殊处理。

1.7 大体观察及评分

观察动物整体活动情况,对比观察左右髋关节活动范围。评价各组实验动物股骨头部位骨软骨缺损的修复效果。并于术后第16 周将实验动物处死、取材,观察关节有无肿胀、破溃,关节腔内有无感染或积液。从缺损边缘修复情况、软骨表面平整度、缺损填充、新生软骨的颜色和透明度等方面分析,并记录国际软骨修复学会评分(International Cartilage Re⁃pair Society score,ICRS)[11]。

1.8 病理观察及定量分析

术后16 周处死实验动物,股骨头标本经40 g/L多聚甲醛固定48 h,乙醇梯度脱水,常规浸润、包埋,再经德国EXAKT 切片机切片。磨至厚度约20 μm,抛光后行VG染色,观察多孔钽金属周围新骨再生以及胶原膜处软骨形成情况,并于光镜下观察。采用改良O'Driscoll 评分评价软骨修复情况[12]。应用常规Image-Pro Plus 6.0软件计算新生成骨面积。

1.9 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行统计学分析。数据经统计学分析均符合正态分布,以表示。多组间比较采用单因素方差分析,进一步组间两两比较采用Tukey检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 双相支架扫描电镜观察及能谱分析结果

本课题组制备的多孔钽金属孔径为200~500 μm,开孔率为75%~85%。扫描电镜下可见多孔钽金属为相互交通的多孔状三维立体结构(图2A)。能谱分析结果显示,多孔钽金属中碳、硅及钽分别占12.3%、9.5%和78.2%。采用市场化的纤维蛋白黏合剂将胶原膜及自主研发的多孔钽金属进行界面结合,扫描电镜下显示结合面均匀、平滑,黏合牢固(图2B);胶原膜内可见丝状胶原分布均匀,结构清晰可见(图2C)。能谱分析结果显示,胶原膜由碳、氧和钙3种元素组成,分别占65.8%、32.7%及1.5%。

2.2 双相支架材料的力学性能

为了模拟体内的压力,本实验分别测试了材料与界面之间的抗压和抗拉能力。胶原膜的平均抗拉强度和抗压强度分别为3.64 MPa和3.40 MPa。本课题组制备的多孔钽金属的平均抗压强度为43.0 MPa。采用市场化的纤维蛋白黏合剂进行界面结合,测试结果显示界面结合强度约为0.23 MPa,界面剪切强度约为0.18 MPa。

随着水利工程实施主体向基层一线转移,县(区)质量监督工作面临不少困难和问题,特别是在近年的工程质量监督管理中,发现的一些问题在一定程度上影响工程的质量、进度和安全,不容忽视,必须予以解决。

2.3 各组实验动物术后大体表现及ICRS评分比较

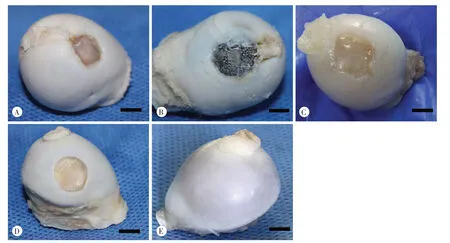

单纯采用胶原膜修复骨软骨缺损时,由于胶原膜本身机械强度低,所以植入16 周后取材时可见材料下陷。材料与周围软骨组织的整合性差,软骨发生明显退变(图3A)。单纯国产多孔钽金属修复骨软骨缺损时,材料与周围骨组织的整合性好,但是对于软骨组织的修复几乎没有(图3B)。胶原膜/国产多孔钽金属双相支架植入16周后取材时可见手术部位无感染、水肿或积液,缺损部位的关节面近乎平整,修复组织与周围软骨组织结合紧密,未见退化磨损迹象(图3C)。单纯骨软骨缺损组几乎未见自身修复,同时软骨发生明显退变(图3D)。正常关节软骨呈浅蓝白色,半透明,光滑而有光泽(图3E)。

单纯胶原膜组、单纯国产多孔钽金属组以及双相支架组的ICRS 评分均高于单纯骨软骨缺损组,双相支架组的ICRS 评分均高于单纯胶原膜组、单纯国产多孔钽金属组,且差异均有统计学意义;而单纯胶原膜组与单纯国产多孔钽金属组ICRS评分差异均无统计学意义(表1)。

2.4 各组术后病理表现及定量分析结果比较

胶原膜植入关节骨软骨缺损区域后形成新生组织。在软骨缺损位点的边缘处可见新生的软骨细胞,缺损区可见大量拱状排列的纤维组织(图4A)。在单纯植入国产多孔钽金属16 周后,多孔钽的孔隙几乎全部被新生的类骨质所填充(图4B)。双相支架组的标本切片可见新生类软骨样组织,以扁平细胞为主,纤维结构疏松,呈层状排列;而多孔钽的孔隙几乎全部被新生的类骨质所填充,类软骨样组织与多孔钽之间无明显的界限(图4C)。单纯骨软骨缺损组造模后16周水平切片显示膜内骨化过程以及在骨缺损位点的边缘处有少量的新生骨细胞,但缺损区的主要是被大量的纤维结缔组织所填充;软骨缺损区凹陷,为薄层纤维组织覆盖,与修复组织连接处的关节软骨可见纵行裂隙(图4D)。正常关节软骨呈白色,半透明,光滑且有光泽(图4E)。

图2 扫描电镜下胶原膜/国产多孔钽金属双相支架的特征

图3 不同植入物植入骨软骨缺损实验动物16周后股骨头的大体表现

表1 各组术后大体评分及组织学评分比较(n=8,)

表1 各组术后大体评分及组织学评分比较(n=8,)

注:△与单纯骨软骨缺损组比较,P<0.05;▲与双相支架组比较,P<0.05;○与单纯胶原膜组、单纯骨缺损组比较,P<0.05

单纯胶原膜组、单纯国产多孔钽金属组以及双相支架组的改良O'Driscoll评分均高于单纯骨软骨缺损组,双相支架组的改良O'Driscoll评分均高于单纯胶原膜组、单纯国产多孔钽金属组,且差异均有统计学意义;而单纯胶原膜组与单纯国产多孔钽金属组改良O'Driscoll评分差异均无统计学意义。单纯国产多孔钽金属组、双相支架组的新生骨组织均多于单纯胶原膜组及单纯骨软骨缺损组,且差异均有统计学意义;而单纯胶原膜组与单纯骨软骨缺损组、单纯国产多孔钽金属组与双相支架组的新生骨组织差异均无统计学意义(表1)。

图4 不同植入物植入骨软骨缺损实验动物16周后股骨头病理表现(VG染色)

3 讨论

临床上针对骨软骨联合病变往往只能单纯修复缺损骨。对于软骨缺损几乎没有修复,尤其在骨软骨缺损较深时。较大的骨软骨缺损修复存在更大的挑战,目前尚无“金标准”技术存在。软骨缺损的临床治疗效果均不尽如人意。目前组织工程领域出现了很多材料。由于胶原、硫酸软骨素及糖胺聚糖都是软骨的天然组成成分,所以这些材料一直是研究的热点[13]。Getgood等[14]使用了新的胶原蛋白-糖胺聚糖-钙磷酸双相支架可早期修复外科手术在山羊中造成的骨软骨缺损模型。他们发现生物材料的成分胶原蛋白-糖胺聚糖可以提供更有利于软骨修复的环境。Sanjurjo-Rodríguez等[15]在Ⅰ型胶原/Ⅱ型胶原/肝素支架上培养的人骨髓间充质干细胞的体外模型中,发现其修复人类软骨病变总体评估较其他支架更高。商品化的胶原膜主要应用于骨质增高之后及支持软骨组织形成,比如牙槽重建或者腭裂修补术等[16,17]。但是关于将这种胶原膜用在大型动物体内修复大面积软骨缺损的报道几乎没有。本组体内实验结果显示,胶原膜可以促进山羊软骨新生,或许未来可以应用在大面积软骨缺损后修复的临床领域。

众所周知,理想的人工骨材料应与松质骨微结构相似,具有良好的生物相容性和多孔相通性,为支持血管和神经的生长、营养物质的输送提供空间,诱导骨长入[18-20]。多孔支架的孔隙率和孔径大小是决定植入成功与否的重要因素[21]。研究发现,孔径为50~400 μm 的多孔材料最有利于人体的新骨生长[22]。本研究制备的多孔钽金属孔径为200~500 μm,开孔率为75%~85%,孔径大小与松质骨十分接近。拥有足够的机械强度的同时,弹性模量介于皮质骨与松质骨的弹性模量之间,这使材料植入后的应力阻挡作用几乎可以忽略,从而有利于骨骼重塑形。Stiehler 等[23]发现人类间充质干细胞培养在钽片上有很好的骨诱导特性。另外有研究发现实心钽对人类成骨细胞的黏附、生长及功能分化有利[24]。本课题组前期研究结果显示,本组制备的多孔钽金属孔隙率高达80%以上,孔径大小与松质骨十分接近。本组制作的以多孔碳为支架的多孔钽植入物和宿主机体之间产生一个稳定而理想的连接与整合[25-27]。体内命运是最终形成骨软骨重要的评价标准。Mrosek等[28]发现多孔钽金属复合骨膜可以促进骨小梁渗入软骨下骨。本组体内实验结果显示,植入16周后,双相支架成功修复了几乎半个股骨头的骨软骨缺损。证实这种双相支架对于修复山羊负重区大面积骨软骨缺损较为有效。

骨软骨联合缺损包含关节软骨损伤以及软骨下骨的损伤。为了修复骨软骨缺损,软骨、骨以及两者之间的界面必须均被考虑到[29]。如何将两相支架进行固定成为生物材料修复骨软骨缺损关键性的挑战。临床结果证明缝合和胶合固定两种方法比较有效。使用可吸收缝合线进行缝合被证明是可行的,但是在负重区该方法效果不好[30]。组织胶,如纤维蛋白封闭剂和氰基丙烯酸酯胶,已被证明在支架固定中有效。因此,这种方法被推荐用于多相支架在大缺陷中的固定。本实验采用商品化的纤维蛋白黏合剂将胶原膜及自主研发的多孔钽金属进行界面结合,结果显示结合面均匀、平滑,黏合牢固,具有较好的界面结合强度和剪切强度。本实验证明,纤维蛋白黏合剂可以用于负重区大面积缺损时的骨与软骨界面的结合。

机械性人工关节的应用现状需要改进。在实验室形成仿生关节一直是骨组织工程的前沿性发展方向。本研究对于在负重区的大面积骨软骨缺损的成功修复显示了临床转化的潜能,为大面积骨软骨联合病变的临床治疗提供新的组织工程策略。未来应评估胶原膜/国产多孔钽金属双相支架在大动物负重区生理功能及机械性能更长时间随访结果。