唐与西域书籍活动的渠道形态*

李忠洋

(贵州师范大学文学院, 贵州贵阳 550001)

书籍活动就是以书籍作为文化载体,由共同的动机与目的联合起来,并完成一定社会职能的动作总和。主要发生在不同区域之间书籍的循环流动与传播,是传播者运用一定的物质媒介和传播方式,将书籍及其所蕴含的内容传递给接受者的过程。就唐与西域之间的书籍活动来说,书籍的主要输出方向是由唐向西域,也有由西域向唐输出的现象。书籍活动的渠道是在传播过程中传受双方沟通和交流信息的各种通道,即书籍传播的媒介,传播渠道则需要相应的媒介配合,从而对传播渠道进行定型。在这里需要注意的是,媒介包括信息传递的载体、渠道、中介物、工具或技术手段等[1]86,以扩大和延伸信息。本文所论之西域,主要取其广义概念,指凡通过狭义西域所能到达的地区,包括今亚洲中西部,印度半岛、欧洲东部和非洲北部地区[2]359。

一、人口迁移

本文所讨论的人口迁移根据迁移方向可分为:内地人口西迁和西域诸国南下迁往中原。唐王朝国势强盛,在完成中原的统一大业后,重新实现了流沙东西的政治整合,恢复了汉、晋以来西域旧疆,西域(唐称之为碛西)各民族之间的关系及其同汉族的关系进一步密切和加强了[3]228。在此基础上,唐王朝在靠近西域的西北地区创置了伊、西、庭三州和安西都护府以统治西域,在这一举措影响下,西域诸国纷纷归顺唐朝。

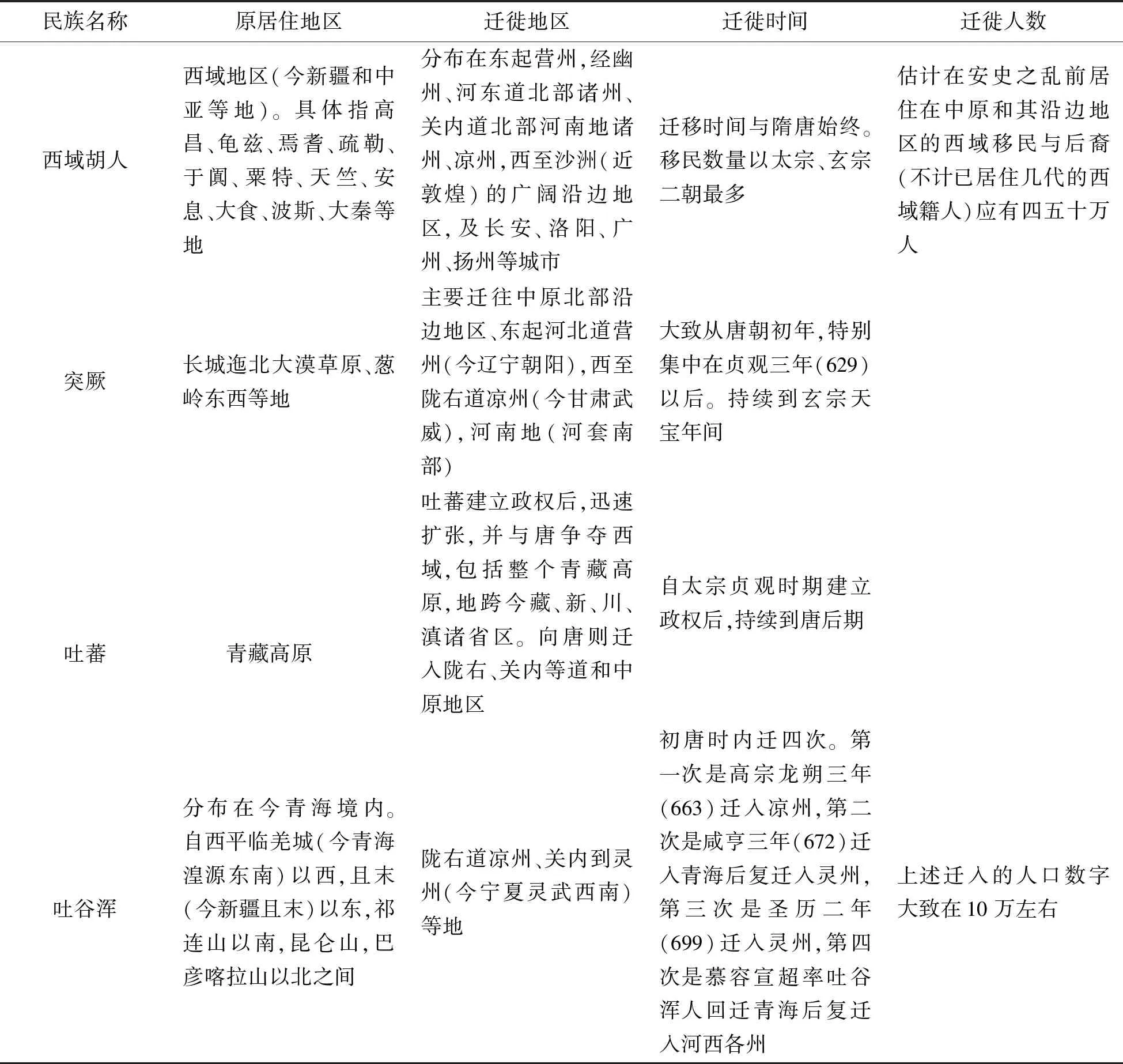

内地人口西迁的汉人主要由官员、军人及其家属、农民和手工业者、商人等构成。迁移人口来源有二,一是高昌国故境的土著汉人;二是内地御边的汉民、汉军及其家属,其主要来自河西凉、甘、瓜、肃、沙诸州[3]231。大批汉族军民西迁定居,同高昌故国境内的土著汉人、西域异姓突厥诸部与回鹘、塔里木城邦西域诸国、部族(于阗、鄯善、龟兹、焉耆等)结为一体,从而促进了多民族文化的交流与融合。唐朝民族文化的兴盛发达,一方面是指中原内地受到外来文化的强烈影响,另一方面也是唐朝统治所及的地区包容了各民族不同的文化成分[4]20。后者就包括了西域诸国、部落南下迁往中原,成为民族融合的重要力量。下面以李鸿宾在《唐代中央集权与民族关系——以北方区域为线索》统计结果为基础,兹罗列唐代西域诸国南下迁往中原的相关情况统计如表1[5]68-71:

表1 唐代西域诸国南下迁往中原的相关情况统计

以上统计大致反映了唐代西域诸国、部落的人口南下迁往中原的基本情况。人口迁移所带来的直接影响便是胡族汉化,内地迁移的汉人与当地土著人共同生活,在很大程度上带动了文化交流,促进了民族融合,主要体现为人口迁移对西域文化的影响,即促进中原文化在当地的传播。唐朝统一西域后,汉语文化的普及,兴办学校和科举,儒学和儒家文化在这里有了较大的发展,汉语言更在这一地区广泛流行,汉文学在此广泛传播[6]179。我国传统以儒家哲学为核心的汉文化也构成了西域文化的主体,这也是唐与西域书籍活动的重要推动力。

入唐后,科举作为主要的选拔人才制度,而科举考试的内容基本都来源于五经,普通士子自然对其青睐有加。根据吐鲁番出土的唐代西州文书,儒家经典著作一应俱全,包括大经《礼记》,中经《毛诗》,小经《尚书》以及《论语》《孝经》等,其中《礼记》曾发现孔氏传写本,亦属古文经系统,而有字无疏,字多古写[3]252。大经、中经、小经自西汉以来便有今古文之争,而从吐鲁番出土的三经皆属古文经,反映了唐代西域汉文化水平之高。此外,启蒙课本《千字文》《开蒙要训》以及《太公家教》很有可能远播西域。《新唐书》卷二二一《高昌传》记载其国人的一首歌谣,曰:“高昌兵如双月,唐家兵(一作汉家兵)如日月。日月照霜雪,几何自殄灭。”[6]6222这首歌谣虽短,但已初具唐诗的规模,反映出唐代西域人已十分精通汉文化,唐代诗坛所涌现出的一批专以歌颂边疆生活为主题的诗人,他们大多亲履西域,以诗歌的形式表现出西域的民俗文化。西域学子也纷纷学唐诗,吐鲁番阿斯塔纳363号墓出土的唐景龙四年西州义学生卜天寿抄《十二月新三台词》及诸五言诗,即为明证。内地人口西迁与西域诸国、部落南下迁往中原都促进了中西两地文化的交融,不仅传播了学术,也承担了传播书籍的任务。

二、贸易往来

唐与西域之间的贸易往来主要以“丝绸之路”为载体,也有与藩属国之间的贡赐贸易。“丝绸之路”指的是“从公元前 114 年到公元前127年间,连接中国与河中(指中亚阿姆河与锡尔河之间) 以及中国与印度,以丝绸之路贸易为媒介的西域交通路线,最早由德国地理学家李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)提出。”[7]2“丝绸之路”在唐代达到了空前繁荣的局面,其规模和规范都是首屈一指。裴距《西域图记序》曾对丝绸之路三道做了详细叙述,由于其书已散佚,《隋书》卷六十七《裴距传》收录其序。其云:“发自敦煌,至于西海,凡为三道,各有襟带。北道从伊吾……至拂菻国,达于西海。其中道从高昌,焉耆,龟兹,疏勒,……至波斯,达于西海。其南道从鄯善,于阗,朱俱波,喝槃陀,……至北婆罗门,达于西海。”[8]1579-1580依裴矩序的记载,当时从敦煌出发,直抵西海(地中海)的丝绸之路有三条:

其一,北道(北新道):出敦煌至伊吾(今新疆哈密),经蒲类海(今巴里坤湖),沿天山北麓而至中亚、西海,终至拂菻国(东罗马帝国)。

其二,中道(汉代北道):出敦煌至高昌(今新疆吐鲁番),经焉耆、龟兹等地。沿天山南麓而至葱岭、西海到达波斯(今伊朗)。

其三,南道:出敦煌至鄯善(今新疆若羌),经于阗等地,沿塔克拉玛干沙漠南缘而至帕米尔高原,再至西海[9]83-84。

以上三条道路分别以伊吾、高昌、鄯善为门户,途经西域诸国,而吐鲁番实乃通往西域和丝绸之路各支线总凑之地。唐代书籍之流传必然以吐鲁番为中转进而向西域乃至更远的区域传播。换言之,唐代书籍流传西域之线路大致与丝绸之路保持一致。特别是近些年来出土的敦煌吐鲁番文书为我们研究唐代中原汉文典籍在西域(高昌、于阗、龟兹等国)传播的情况提供了重要线索。

丝绸之路的贸易物品不仅仅局限于丝绸,还包括各种物质文化和精神文化物品,如手工制品、书籍、艺术、民俗等文化物品。实际上在很长的一段历史时期内丝绸之路都作为东西文化交流的大动脉,从传播学出发,丝绸之路上的传播是典型的跨文化传播,它跨越了多种不同的文化形态[10]106。丝绸之路作为不同文化与宗教的汇集交流地,也是文化交流与传播途径中最为典型的一种,作为文化载体的书籍的传播也得益于此。高昌作为丝绸之路的要道,各种不同的异域文化汇集于此,但其国以汉人为主体,而汉文化实居主导地位。《周书·高昌传》载:“(高昌)文字亦同华夏,兼用胡书。有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授。虽习读之,而皆为胡语。”[11]916高昌国在官学中以学习汉字、汉籍为主,在此出土的这一时期大量的吐鲁番汉文文书证明了传世文献的记载。特别是近期新获得的吐鲁番出土文书中涉及唐代的汉文典籍则有儒家经典、史书、诗文、蒙书等,同时还有大量的汉文佛教经典[12]10。而《千字文》《开蒙要训》《太公家教》等蒙书的出土更是说明汉文化在高昌影响深远,同时也表明汉籍在此传播范围之广,程度之深。

龟兹是汉唐时期西域的大国,自公元658年唐灭西突厥汗国后,包括龟兹在内的西域诸国的宗主权转归唐朝,唐朝将安西都护府从西州交河城迁至龟兹王城,下辖安西(龟兹)、于阗、疏勒、焉耆四镇,龟兹成为唐朝统治西域地区的军政中心[13]212。随着唐朝对西域的控制力不断加强,中西两地的关系自然变得更加紧密,作为汉文化载体的汉文典籍也与此联系在一起,一批批地被传播到龟兹,以至分散到各地。现存于德国国家图书馆的“吐鲁番收集品”文书中有一部分是来自唐代龟兹的汉文文献,包括唐代的韵书、史籍、汉译佛典等。荣新江先生指出:“汉文文献的流传是随着唐朝势力的进入龟兹而带过来的,并且也得到广泛传播和使用,这是中原汉文化在西域传播的一个缩影。”[14]如德藏“吐鲁番收集品”《妙法莲华经》《金刚般若波罗蜜经》《大般涅槃经》等唐朝最为流行的汉译佛典残卷在此地均有出土,表明当时汉译佛典在龟兹已相当流行,其佛寺汉化水平相当之高。龟兹位于唐代丝绸之路的中道,其重要性不言而喻,大量的汉人与西域人往来于此,各自不同的文化也交汇于此。这样一来,丝绸之路中道就成为唐与西域书籍活动的互联通道,龟兹也因此成文汉籍的集散地。

位于丝绸之路南到的于阗也是汉唐时期西域的大国,既是唐代安西都护府四镇之一,也是西域地区最为重要的绿洲王国。其作用也和高昌、龟兹一样作为唐与西域互通互动的枢纽。这些书籍是伴随着唐朝的势力进入于阗而涌入,如唐写本《尚书正义》卷八《尚书太甲上第五》孔氏传的抄本残卷等儒家经典,以及《金光明经》卷六残片等汉文佛典,或许也是古代于阗流通的汉文写经[13]218。由此可见,唐代中原的儒典、佛典等汉文典籍以丝绸之路为契机在于阗广为传播。

贡赐贸易是一种通过朝贡和回赐的形式而进行的官方贸易,唐王朝接受外蕃及藩属国朝贡后再给予回赐的一种特殊的贸易形式。赐者(唐朝)把这种贸易方式视为一种政治手段,作为安抚边疆和巩固统一的国策执行;贡者(番国将其视为)谋求政治上的依托和援助,并在这种贸易中获得巨大的物质利益[15]64。唐代与西域诸国的贡赐贸易相当频繁,王尚达根据《册府元龟·外臣部·朝贡》统计出唐前期西域诸国(焉耆、龟兹、疏勒、于闻、昭武九姓胡康、安、曹、史、何、石、米国、吐火罗、西突厥、突骑施等)共来朝贡216次,其中武德—贞观年间(618—649)72次,永徽—先天年间 (650—712)30次,开元—天宝年间(713—755)115次[15]64。唐与西域诸国的君臣关系,往往通过贡赐贸易体现出来。在贡赐贸易中唐素来有向藩属国赐书的传统。《旧唐书》卷一九九:“贞观二十二年(648),新罗金春秋及其子文王来朝,……太宗因赐以所制《温汤》及《晋祠碑》并新撰《晋书》。”[16]5335天宝五十六年(756),新罗又遣使入唐朝拜,玄宗赐御制五言十韵诗[17]124-125。赐书活动也是贡赐贸易的一种方式,藩属国希望唐向其传播书籍以学习汉文化,唐王朝希望借此机会向其宣扬国威以加强统治。由此可见,这符合双边的共同利益,对双方而言这其实是一个双赢的结果。史籍中虽然没有明确记载过唐以贡赐贸易的方式向西域诸国传播书籍,但由于新罗和西域同属唐的藩属国,据此推知,唐也会通过贡赐贸易向西域诸国传播书籍。

三、拓边战争

唐朝自建立后,在经济、政治、文化、军事等方面得到了快速发展,政权得到了强有力的巩固。自太宗至玄宗的一百多年发动了多次扩边战争,尤其是在西北边陲和西域的几次军事活动影响最为深远,先后征服了高昌、突厥、吐谷浑、龟兹、吐蕃、焉耆等,并设都护府统管这些地区,打开了通往西域的要道,其势力深入到西亚,和大食(阿拉伯)、波斯(伊朗)接触[18]5。这些军事活动,在促进中原与西域文化交流起到了重要作用,换言之,唐朝在西域和与之相关地区发动的军事活动,也是两地书籍文化交流活动的一种途径。如当时西域许多地区兴起学习汉文化热潮,中原汉文典籍和唐人诗歌也在西域地区普遍流传,如元和年间回鹘诗人坎曼尔手抄白居易《卖炭翁》。

天宝十年(751),唐王朝与大食帝国阿拔斯王朝(黑衣大食)在怛罗斯(今哈萨克斯坦江布尔附近)爆发了一次大规模的军事冲突,这是两大势力在西域角逐的必然结果。结果唐朝战败,有很多唐军士兵作为战俘被带往阿拉伯地区,这直接推动了唐代的造纸术西传至中亚、西亚,之后又传播到欧洲等地。阿拉伯年签对此有相关记载,“在土耳其斯坦最西端撒马尔罕,阿拉伯人大败中国军队,部分中国士兵被俘,其中有些以前是造纸工人”[19]156。这一部分士兵在撒马尔罕建立了伊斯兰世界的第一座造纸作坊,生产出了撒马尔罕纸(al-Kaghdu al-Samarqandi),在当时具有划时代的意义,尤其在写本时代,纸张作为书籍的载体,对于书籍的重要性是不言而喻的。

贞观十四年(640),唐王朝对高昌采取了大规模的军事行动,并最终灭高昌,置西昌州,后改名为西州。《新唐书》卷二二一《高昌传》载:“捷书闻,天子大悦,宴群臣,班赐策功,赦高昌所部,披其地皆州县之,号西昌州。……改西昌州曰西州,更置安西都护府。”[6]6222高昌作为西域的门户,对于唐经营、进入、开拓西域的重要性是不言而喻的。正是处于战略要地,唐王朝很重视对该地区的经营和管理,那么中原地区的文化制度与思想自然能得到很好地贯彻和执行。这对促进中原与西域文化交流起了重要作用,《通典》卷一九一,《边防典》就记载了高昌人学习《毛诗》《论语》等儒典,并设置学官,以相教授。而以汉籍为载体的汉文化也随着拓边战争一并传播到西域。

西州地区儒学教育的兴起恐怕也是受汉籍和汉文化西传所影响。如1972年吐鲁番阿斯塔纳203号墓出土高宗时期张安吉墓志,首行:“□州学生张安吉墓志并序”,志文:“君姓张,字安吉,西州高昌人也。祖宗秀烈,家序终长,避难关西,保居高昌者也。君乃幼挺神童,早超令誉……即以某年十一月七日葬于西北原,礼也。”[23]176根据墓志的内容可判断墓主张安吉为西州州学学生,体现高宗时期西州官学实施的情况。唐初由官方统一刊定儒家经典,并将其作为中央和地方官学的教材。《旧唐书·儒学传序》:“太宗又以经籍去圣久远,文字多讹谬,诏前中书侍郎颜师古考订‘五经’,颁于天下,命学者习焉。”[16]4941《新唐书》卷一九八《颜师古传》:“帝(太宗)尝叹‘五经’去圣远,传习浸讹,诏师古于祕书省考定,多所厘正。既成……帝因颁所定书于天下,学者赖之。”[6]5642唐代将儒学教育由中央推行地方的时间,与唐太宗灭高昌置西州的时间前后相差无几。由此可见,汉籍西传与西州的儒学教育密切相关。《北史·高昌传》记载了高昌已设官学,并以《五经》和诸史作为学生的教材。这些都发生在唐置西州之前,而唐与高昌之间的战争则加速了其汉化的进,是书籍向西传播的催化剂。从出土的相关吐鲁番文书,如唐写本《毛诗·小雅·采薇-出车》(Ch.121〈TⅡT1221〉)《唐写〈礼记〉郑氏传〈檀弓〉残卷》[(73TAM)222:54/1(b)-54/12(b)]《唐景龙四年(710年)卜天寿抄孔氏本郑注〈论语〉》[67TAM363:8-1(a)]《唐写本〈论语〉郑氏注〈雍也〉〈述而〉篇残卷》[72TAM184:12/1(b)-12/8(b)]、吐鲁番交河故城出土唐写本《孝经》残卷等,可印证笔者以上之论述,军事活动在书籍西传的过程中发挥了重要作用。

书籍是文化的载体,唐与西域之间的书籍活动实际上是两种文化之间的交流与融合,也是一个双向回环互动的传播过程。人口迁移、贸易活动和军事活动作为特定历史环境下形成的传播渠道形态,在传播者与接受者之间架起了一座文化交流的桥梁,对促进两地文化的互动与融合起到了重要推动作用。