“好”幼儿教师必备素养及其结构:从专家决策转向幼儿视角*

程秀兰 余一夫

(陕西师范大学教育学院, 陕西西安 710062)

一、问题提出

近年来,随着全社会对学前教育的高度关注与重视,学前儿童入园率显著提高,我国学前教育事业获得长足发展,但总体上看,幼儿教师数量不足、质量不高成了学前教育事业高质量发展的瓶颈。2018年初,中共中央、国务院发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(以下简称“《意见》”)。《意见》明确提出“全面提高幼儿园教师质量,建设一支‘高素质善保教’的教师队伍”。2019年3月,在十三届全国人大二次会议上,全国政协委员杨文围绕 “当前幼教师资队伍建设中面临的问题及建议”做出了提案。近年来接二连三出现的虐童事件令人担忧,幼儿家长期待高素质的幼儿教师。可见,国家、社会和家长层面均对幼儿教师的素养提出了新要求。探索一个“好”幼儿教师的必备素养及其结构并对其做出合理评价,是加强幼儿教师队伍建设的重要手段,更是促进教师专业发展、提高教师核心素养的重要途径[1]。

不同国家、地区有关“好”幼儿教师有不同的评价标准和体系,对其评价的视角也各有不同。全美幼教协会(NAEYC)提出了“促进幼儿发展与学习”“构建同家庭、社区的关系”“对支持幼儿及其家庭的措施进行观察、建立档案、开展评估”“开展教与学活动的知识和能力”“成为一名专业人士”这5项幼儿教师必备的素养条件[2];美国全国教学专业标准委员会(NBPTS)强调幼儿教师应重视对幼儿的理解,重视对幼儿学习和发展的促进作用等,要求教师的必备素养一定要从幼儿的需要出发,注重对幼儿的理解,强调幼儿本位[3]。日本从明治维新时期就开始对幼儿教师制定了一系列认定制度,通过保育实践培养幼儿教师的必备素养,并不断提高认定标准。澳大利亚要求教师必备的专业素养为“了解学生”。英国的EYPS指南列出专业知识与理解、有效的实践、与儿童的关系、与家庭照顾者的沟通与合作、团队精神以及专业发展是评判幼儿教师是否合格的主要依据,其中,与儿童之间的关系尤为重要[4]。 我国台湾地区的幼儿教师专业标准中要求幼儿教师的必备素养包括教学素养、教育公平和反向思维3个方面的内容。我国于2012年颁布的《幼儿园教师专业标准(试行)》(以下简称“《标准》”)对幼儿教师的专业素养做出了明确规定,包括了3个维度、14个领域和62个具体要求,如专业态度、高尚师德、重视幼儿的生命与健康、保教实践能力、反思与自主专业发展能力等。

国内外学者逐步将研究的视角聚焦在幼儿教师必备素养上。从必备素养的整体构建来看,国内外学者在幼儿教师必备素养上均强调教师要升级自我知识结构、强化自我整体修养。学者孔海清提出幼儿教师必备的素养中学科和专业知识是基础,实践能力是核心,同时还要具备态度理念。王淑宁认为《标准》对幼儿教师必备素养的提升和培养指明了方向,对幼儿教师必备素养的研究应以《标准》为基本指导,再不断地深入[5]。学者Cartwright从外在的知识能力(如专业理论背景、通识性知识等)到态度(如热爱、尊重、关爱幼儿等)均提出了一定的要求[6]。从必备素养的内在核心来看,国内外学者越来越注重将“以儿童为中心”的思想贯穿幼儿教师必备素养培养的始终。学者Leigh M. O’Brien等人指出一个“好”的幼儿教师必须了解学生的背景和需要的项目,做好准备工作,将学生带入课程,更好地让学生接触课程[7]。学者叶妙企认为儿童观是幼儿教师必备专业素养的根本,即“认识儿童”“教育儿童”和“对待儿童”[8]。

由此可见,在幼儿教师的必备素养中有关“幼儿作为研究者”“幼儿的参与”“幼儿的视角”等幼儿观开始受到关注[9]1,幼儿作为未成熟的人,自身具有独特的属性特征[10],“幼儿视角”的教育研究是一个从“幼儿的发现”到“幼儿的发声”的过程[11]10。“幼儿视角”更关注幼儿作为独立个体意义上的主体性,让幼儿参与到教师必备素养的评价之中,从专家决策转向幼儿的角度,探究“好”幼儿教师需要具备哪些素养及素养结构是如何构成的,能够更加凸显“自然性”“价值性”与“内驱性”,更加贴近幼儿生活的自然情境,更加富有现实意义和价值,更能够为幼儿发声,最重要的是能够符合幼儿的真实需要。我国学者关于“好”幼儿教师必备素养的研究多集中于专业理念、专业知识和专业能力3个方面[12]12,对“好”幼儿教师必备素养的评价大多数是以专家视角、行政性评价为主,体现的是教育行政的意志,反映的是专业的标准与准绳[1],其背后是学前教育领域专家长期收集资料、分析资料、撰写标准的过程。以专家决策为主的“好”幼儿教师必备素养能够体现出统一的尺度和较高的标准,能够引导幼儿教师进行自我反思与自我提升,驱使幼儿教师知识更新、技能熟悉与再运用。但是,单以专家决策为主的“好”幼儿教师必备素养更多体现的是一种“绝对性”“政治性”和“外部性”,绝对化的素养标准、政治化的评价目的与外部化的手段让专家决策越来越偏离教师素养评价的现实情况和最终目的,究其原因是评价教师的主体与教师的教育对象是脱离的,评价对象“以为其然”而教育对象“不以为然”,两者之间无法构成合理的互通关系。从幼儿教师的教育对象——幼儿的视角出发对“好”幼儿教师必备素养进行评价,能够在一定程度上回归到幼儿教师必备素养评价的本质意义,即一切为了幼儿、一切从幼儿的需要出发。

目前,从幼儿视角分析“好”老师素养与形象的研究大多为纯粹的质性文章,缺少一个比较科学的分析方法与分析工具,也没有挖掘素养与素养之间、素养与幼儿之间的内在逻辑。为此,本研究基于扎根理论的研究范式,运用QSR-Nvivo11.0软件,立足对幼儿的半结构化访谈,有机融合“幼儿视野”理论分析与质性研究,探究幼儿眼中“好”教师必备素养及其素养的构成,以期为幼儿教师素养提升提供实证依据。

二、研究方法与过程

1.研究对象

由于小班幼儿的问题理解能力较弱,资料收集与整理过程较为困难,本研究随机抽取西安市某幼儿园中班、大班幼儿各25名,共50名幼儿作为研究对象。

2.研究方法

(1)扎根理论

扎根理论(grounded theory)是由格拉泽和斯特劳斯(Glaser & Strauss)最早提出的一种质性研究方法[13]18-48,需要研究者在资料采集、分析、编码和理论建模之间不断反复[14]。从实质上来说,扎根理论是不带有任何假设的,它是自下而上的,通过三级编码将原始材料进行比较、分析、概括与提炼,得到理论层面的结论,并进行模型构建的一种质性研究方法。采用该研究范式能够超越单纯的理性思辨、经验性观念和预设性的限制,防止提前假设的先入为主。

(2)访谈法

访谈法是该研究收集资料的主要方法。按照编制好的访谈提纲对访谈对象逐一进行访谈,获取相关研究资料。

3.研究工具

(1)访谈提纲

围绕要研究的问题,结合幼儿思维特点和理解能力,制定了半结构化访谈提纲,访谈围绕“你喜欢你们班哪个老师”“你为什么喜欢这个老师”“她/他做了什么事让你喜欢她/他”等,目的是从幼儿一日生活的各个环节中了解教师的哪些语言和行为是有益于幼儿身心全面发展的,是被幼儿喜欢和接受的。

(2)工具

录音笔、QSR-Nvivo11.0软件。

4.资料收集与分析

(1) 资料收集

扎根理论的研究方法主张“一切皆是数据”,无论是一手资料、二手资料或者媒体报道等都可以作为数据资源,研究者可以通过访谈、观察、录像等多种渠道获取[15]30,[16]。本研究基于扎根理论并结合访谈法,首先对中班、大班各2名幼儿进行半结构化预访谈,根据幼儿思维发展特点及语言表达能力将访谈问题设计得尽量简单、通俗化,调整幼儿不好理解的问题表述,鼓励幼儿充分表达自己的想法,以促使幼儿能够更好地理解、回答问题。在访谈过程中,由于对象的特殊性,会多次重复访谈问题并适当提示,促使访谈对象“有话可说”。同时,用录音笔记录下幼儿的问答情况,作为原始材料,关注幼儿表情、动作的变化,将其作为辅助材料。访谈在相对安静的睡觉房进行,每个幼儿大约访谈15—20分钟,通过访谈与观察获得来自各方面的数据,尽量确保所得资料的全面性和多样性,为后续资料分析做准备。

(2)资料分析

扎根理论的核心是对所收集、筛选后的资料进行编码(coding),即对资料进行“概念化—范畴化—找出核心类属—建立理论架构”[17]。换句话说,扎根理论就是通过开放式编码(open coding)、主轴式编码(axial coding)与选择式编码(selective coding)三级编码3个步骤来完成。在收集到原始资料后,进行二次筛选,选出与研究主题相关的访谈资料进行编码,同时将原始资料进行概念化,再加以范畴化,过程中通过筛选与编码,不断增添新提取出的维度或合并重复的维度,进而提取范畴化的编码形成核心类属,最后建构出理论。

三、研究结果与分析

1.研究结果

(1)开放式编码(概念化与范畴化)

开放式编码又称原始编码,主要集中在两个编码步骤:一是将原始资料进行反复比对和分类,形成初始概念,即概念化的过程;二是对初始概念进行二次比对筛选,发现概念和概念之间的类属关系,对初始概念进行合并、重编等,形成统一类别和集中范畴,即范畴化的过程[18][19]。

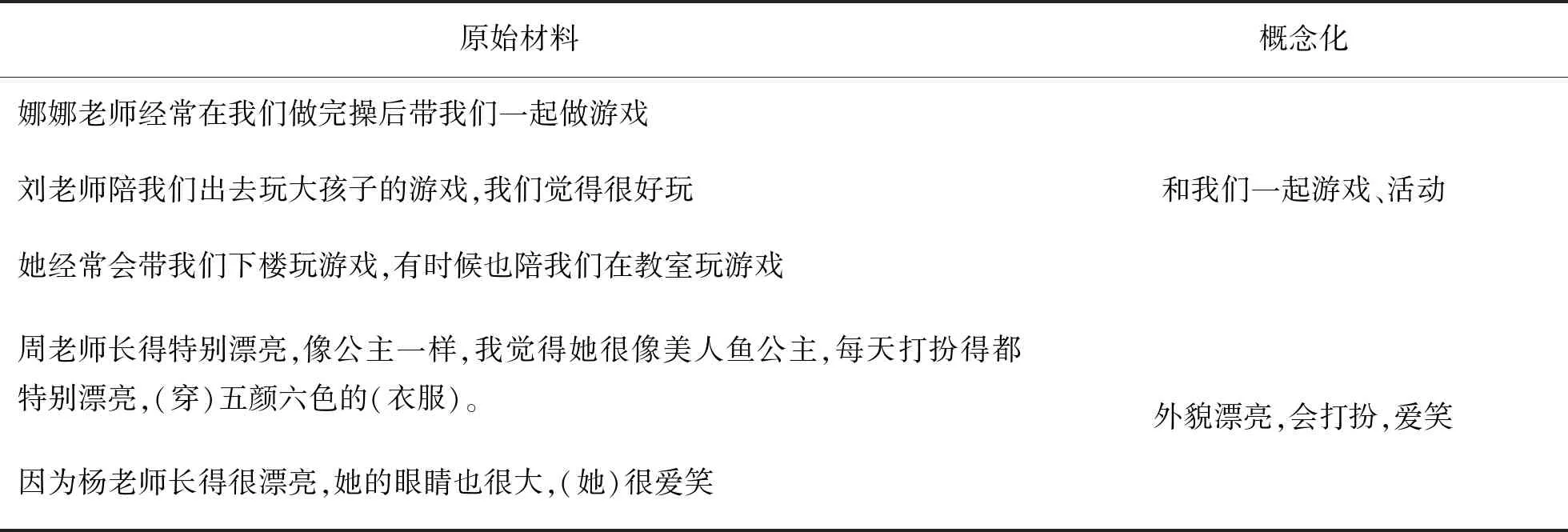

在对原始访谈材料进行筛选编码后,共提取了31个概念,表1是概念化的个别举例。表2所提取出的25个范畴如下:外貌漂亮、声音好听、性格温柔、严谨、幽默风趣、备课充分、上课认真、活动形式丰富有趣、活动内容多、知识丰富、组织与陪伴幼儿游戏、掌握给幼儿讲故事的方法、在幼儿的生活中选取素材并与幼儿共同进行环境创设、将教育融入幼儿的一日生活、表扬鼓励幼儿、原谅初犯错的幼儿并耐心教导、关注特殊幼儿、为幼儿付出很多、保障幼儿身体健康且不受伤害、保证幼儿饮食充足、重视幼儿仪表、分配公平、尊重幼儿自由的天性、帮助幼儿建立积极的同伴关系、发挥幼儿学习主体性。

表1 原始材料提取与开放式编码概念化过程(示例节选)

(2)主轴式编码

主轴式编码是在开放式编码的基础上,二次挖掘和确立各个范畴之间的内在逻辑关系,将独立的范畴整合起来形成主要范畴[19]。其范式有:因果条件—现象—情境—中介条件—行动/互动策略—结果[17],[20]8-16。

在对范畴化的开放式编码进行合并筛选后,共提取出18个重要类属(见表2):仪表端庄得体、严慈相济及幽默风趣、组织活动态度认真、活动形式多样、活动内容丰富、知识广博、支持与引导幼儿游戏、擅长讲故事、擅长利用幼儿生活素材创设环境、平衡教育与保育关系、赞美幼儿、理解幼儿、悉心照顾幼儿、保证幼儿生理健康、公平对待幼儿、尊重幼儿兴趣与天性、帮助幼儿建立朋友圈、人格关怀及关注幼儿自我发展问题。

(3)选择式编码

选择式编码是在主轴式编码的基础上,进一步挖掘核心范畴并比较核心范畴类属与其他范畴之间的关系,形成基本模型结构的雏形[21]。在提取出核心概念范畴后,再次聚合核心概念,探索内在的联系并将其结合起来,形成一个模型结构框架,同时,返回到原始材料中验证其间联系的准确性[22]。三级编码的第三步就是将提取出来的重要类属再次进行筛选、重组、比较和编码。本次共提取出3个核心类属:形象素养(1)注:教师的形象是幼儿是否喜欢一个老师或者说爱一个老师的重要依据,所以,从幼儿视角评论一个“好”老师必须关注其形象。为了与“能力素养”“道德素养”在表达上保持一致,我们使用了“形象素养”一词。本文中的形象素养既包括教师外在的形象美,也包括教师内在的修养、性格,即内在美。、能力素养、道德素养。至此,“好”幼儿教师必备素养三级编码过程就完成了(详见表2)。

表2 范畴化过程与三级编码过程

深度挖掘3个核心类属之间、3个核心类属与幼儿需要之间的内在逻辑,建构幼儿视角下符合幼儿各方面需要的“好”幼儿教师必备素养供需结构模型(见图1),同时,返回到原始材料中验证其间联系的准确性[22]。

图1 幼儿视角下“好”教师必备素养供需结构模型

2.讨论与分析

本研究从幼儿视角出发,基于扎根理论逐步进行分析,提取出形象素养、能力素养和道德素养3个核心类属,仪表端庄得体、组织活动态度认真、关注幼儿自我发展等18个类属和外貌漂亮、备课充分、组织与陪伴幼儿游戏等25个次类属。从幼儿的需要出发,将幼儿需要与教师必备素养之间进行逻辑性关联,将教师必备素养内部各要素进行有机联系,根据幼儿的“需求”与教师素养的“供给”建立幼儿视角下“好”教师必备素养供需结构模型。具体分析如下:

(1)形象素养是“好”幼儿教师必备素养的条件 ,是外在美与内在美的统一

幼儿具有一种潜在的审美能力。毕加索曾说过,每一位儿童都是艺术家,在他们的不经意间,这种天生的审美能力就流露出来[23]22。幼儿在对人、事、物审美判断时,往往会从内部、外部两个方面进行选择,但由于幼儿身心发育尚未成熟,对人、事、物的判断往往会先从表面再推及内部。

首先,能让幼儿产生深刻印象的就是幼儿教师漂亮的外表,即外在美。幼儿具有审美的喜好偏向,喜欢美的事物。在视觉上,由于直接的生理效应,幼儿会更加偏爱明亮、丰富的色彩[24]137-140。在访谈中,M幼儿谈到“周老师长得特别漂亮,像公主一样,我觉得她很像美人鱼公主,每天打扮得都特别漂亮,(穿)五颜六色的(衣服)”。可见,幼儿更加喜欢“会打扮”的教师,并且能够去欣赏教师的衣着。另外,幼儿的情绪具有不稳定性和易受感染性,会受到外界情绪的较大影响。J幼儿“因为杨老师长得很漂亮,她的眼睛也很大,(她)很爱笑”而喜爱那位老师。教师时常保持微笑能够为幼儿创造一种温暖、轻松的环境,让幼儿得到良好情绪情感的体验。在听觉方面,幼儿几乎一致偏爱温柔、优雅的声音。Z幼儿在访谈中说到“杨老师的声音很甜美,而且很温柔”,教师的轻声细语能打破师幼之间隔阂并促使双方深度沟通感情。幼儿教师端庄得体的仪表、适度的梳妆打扮,能够获得幼儿的好感并给幼儿留下较好的审美印象,使幼儿愿意与教师亲近,乐意进行情感上的交流与沟通。从某种意义上说,教师通过适度打扮,美好地展现在幼儿面前,不仅能折射出自身的内在涵养,而且也是对幼儿的一种尊重[23]22。因此, “好”幼儿老师应具有良好的仪表美、外在美。

其次,内在修养、学识、性格特点也是一个“好”幼儿教师必备的素养之一,即内在美。幼儿具有很强的向师性特点,有种模仿、接近、倾向于教师的自然心理状态[25]。教师在一日生活中的每个细节都能透露出个人修养,会潜移默化地影响幼儿,是幼儿阶段性的崇拜对象。J幼儿在访谈中表示其喜爱老师的原因是“她(老师)很聪明,懂很多知识”。内在美还表现为幼儿教师严慈相济、幽默风趣的性格。幽默是智慧的一种表现,它不仅可以给幼儿带来快乐,促进师幼之间的感情发展,还有利于教师将平等、尊重的教育理念润物细无声般地落实到自己的实践中去[26]17。幽默的教师能够将本来比较枯燥乏味的教学内容注入活力,通过夸张的表现让幼儿在欢笑中学到知识,真正做到寓教于乐。W认为“珠珠老师特别搞笑,她有一次给我们讲《蚂蚁搬西瓜》,说有一只蚂蚁掉进颜料桶里了”。幼儿常常会出现多发性、重复性的错误,这就要求教师耐心、温柔、细心地帮助幼儿发现并纠正错误。教师温柔地对待幼儿并非放纵和溺爱,在一定程度上要将温柔与严格相结合,对幼儿温柔地纠错,帮助幼儿认识到并改正错误,这种方式更易于幼儿接受。正如Z幼儿在访谈中提到“平常她很温柔,我觉得她上课的时候也经常改正(纠正)大家的错误,有时候我们小朋友犯错误老师就说我们,让我们遵守教堂(课堂)规律(纪律)”。

幼儿心目中的“好”教师需要做到内在美与外在美高度统一,通过适度的打扮将美好的一面展现给幼儿,规范言谈举止,提高文化水平,保持积极向上的心态,为幼儿营造温馨的氛围。通过内在与外在的双重影响,将美好的东西传递给幼儿。

(2)能力素养是“好”幼儿教师必备素养的基础,是专业态度与专业技能的统一

专业能力是幼儿教师专业化发展在教育实践中的集中体现,是保障其完成职业要求和工作职责的必要条件[27],是专业态度和专业技能的统一体。传统的教育观以教师为主体,将幼儿视为被动接受的个体,忽略了幼儿作为教学对象对教师教学能力评价和判断的能力,忽视了幼儿也有一双能够“评判教师专业能力的眼睛”,笔者认为立足幼儿视角能够探究拥有哪些能力的教师称得上“好”教师。

形成正确、积极的态度是幼儿教师必备素养结构体系中的起点。一个“好”幼儿教师只有认识到自己所从事职业的重要性,明确学前教育在整个教育体系中的奠基作用和对社会发展的巨大价值,才能在专业道德规范的引导下形成良好的专业态度。专业态度贯穿教育教学的全过程,从活动准备、活动开展到生活中的教育都需要认真的态度。活动前,教师需要准备符合幼儿需求的、丰富多样的且具有趣味性、能够被幼儿接受的教具,认真准备教学过程与教学环节,精心设计和选择材料,充分发挥材料的支持作用。在访谈中L幼儿说道:“她(老师)在白板上放的图片很好看。她给我们讲很多知识,准备了很多东西,我们班没有的东西她就会到别的班去借。”活动开展时,教师应将幼儿看作独立的受教育个体,不会因为幼儿思维不成熟而敷衍他们,应深入剖析每个知识点并以幼儿能够理解的方式讲述出来,能够耐心解答幼儿提出的问题,营造一个严肃而不失乐趣的活动与教育环境,Z幼儿表达了“殷老师特别认真,组织活动和上课的时候会给我们讲得很详细,都不会随便说一下”。

在专业态度基础上形成的专业技能,能够直接影响幼儿的有效学习与发展。教师首先需要了解不同年龄的幼儿已具备的经验水平和能达到的水平,准确把握五大领域的学科特点和教育特点,从而选择相适应的活动内容和活动方法,并用幼儿喜闻乐见的方式表现出来。教师应有能力陪伴幼儿游戏,成为幼儿游戏活动的组织者、引导者和支持者。在活动内容方面,教师要选择符合幼儿身心发展特点且能够提升幼儿现有发展水平的内容,兼顾多样化、全面化和趣味化,多方面渗透幼儿的教育生活,选择一些真材实料让幼儿通过课堂学习来开阔视野。如W幼儿说:“江老师能教给我们很多知识。比如我们唱歌的时候,她给我们唱一些关于季节、活动的歌;我们要认识树木(植树节认识树木),她就教给我们一首小树的歌。给我们讲小树是怎么发芽的,为什么这些小树要浇水才能长大。”大多数幼儿在访谈中谈到“老师讲得很好”,追问为什么认为老师讲得很好,他们回答“课上得很有意思”“课上有很多小活动”“老师的表演很有意思”等。可见,幼儿心目中的“好”教师需要善于使用灵活多样的活动手段,使幼儿对活动感兴趣,从而提高教学质量。教师也必须具备支持引导幼儿游戏的能力、讲故事的能力、从幼儿的需求出发进行环境创设的能力以及平衡生活环节中的教育与保育关系的能力。A幼儿说:“孙老师总是带着我们玩游戏,而且每次游戏的玩法都不一样,我们都玩得很开心。”教师在组织幼儿游戏活动时,不仅应该在物质层面满足幼儿对新鲜游戏、玩具的渴求,更应该学会陪伴幼儿将游戏玩好,体现游戏的设计性、创造性,在游戏中充分挖掘游戏精神。教师在开展讲故事活动时,要思考如何从幼儿的角度出发调动幼儿积极性,启发其理解故事。在环境创设时,思考如何体现幼儿的活动轨迹与思考因素。为此,教师必须学会角色互换与角色联结,让幼儿作为讲故事的“小老师”,以自己的思维逻辑讲述给其他小朋友听;让幼儿作为环境创设的主体,征求幼儿的意见,和幼儿一同进行环境创设,如C幼儿所说“老师经常和我们一起布置植物角,让我们自己摆多肉植物”,“老师让我们假扮‘小老师’,轮流给其他小朋友讲故事”。教师应该将各种具有教育性质的活动与生活环节紧密联系在一起,发挥一日生活对教育活动的承载作用,指导幼儿的一日生活,平衡生活环节与教育活动之间的关系。

幼儿教师能力素养是保证活动与教学成功的基础。幼儿活动极其复杂,包括的方面和涉及的因素多种多样,因此,教师活动能力素养的表现也是多样化的[28]。教育的过程是一种动态的师幼互动过程,一个“好”幼儿教师不但会根据幼儿的需要选择活动的内容、形式,还会开展良好的师幼互动,并积极关注幼儿对活动的反馈。

(3)道德素养是“好”幼儿教师必备素养的核心,是爱心与耐心的统一

苏霍姆林斯基认为:“一个好教师意味着什么?意味着他是这样的人,他热爱幼儿,感到跟幼儿交往是一种乐趣,相信每个幼儿都能成为一个好人,善于跟他们交朋友,关心幼儿的快乐和悲伤,了解幼儿的心灵,时刻都不曾忘记自己也曾经是个幼儿。”[29]道德素养是“好”幼儿教师必备素养的核心因素,是形成良好师幼关系的决定性因素,是教师和一切教育工作者在从事教育活动时必须遵守的基本道德规范和行为准则。幼儿对“好”教师的判断主要是从“她/他对我好不好”来进行概括化并做进一步细化,一个“好”幼儿教师道德素养最集中的体现就是从幼儿的现实需求出发关爱幼儿各方面的成长。

首先,体现在对幼儿身体的关怀上,保障幼儿身体健康与安全是最直接的体现。在一日生活中要保证幼儿饮食健康、合理均衡,也要保障幼儿仪表整洁,最重要的是保障幼儿在园日常生活学习中的人身安全,尽力去呵护每个幼儿,让他们远离危险和伤害。有的幼儿表示自己喜欢某老师是因为“她(老师)经常给我们扎很漂亮的小辫子”,“老师总是给我们打饭,我说还想吃一碗,她会给我盛”,“她(老师)经常提醒我一些事情,比如说她会提醒我注意安全”。

其次,体现在对幼儿心理的关怀上,帮助幼儿营造一个适宜成长的心理环境,照顾幼儿,陪伴幼儿,为幼儿建立自己的朋友圈。在幼儿园,教师应该全身心参与到幼儿的整个生活中,成为幼儿生活、游戏和成长的陪伴者,与幼儿共同游戏,适时指导,激发幼儿对活动的兴趣和参与的积极性;帮助幼儿建立积极的同伴关系和朋友圈,并不断提高幼儿同伴交往的能力。在访谈中有幼儿表示喜欢某老师是“因为她总是照顾我们,对我们付出所有,把她的好东西分享给我们”,“我们做游戏的时候,刘老师能够一直陪着我们”,“她让其他小朋友和我一起玩,一起做手工”。

再次,体现在对幼儿人格与自我发展的关怀上,即赞美、尊重、理解、公平对待幼儿并关注幼儿的发展。“好”幼儿教师需要树立科学的儿童观,拒绝幼儿是成人附庸的传统观念,激发幼儿的主体性,将幼儿看成是独立完整的人,促进幼儿人格与德智体美劳全面发展。幼儿教师还应该拥有一双慧眼去发现不同幼儿身上的美和闪光点,读懂幼儿的语言,学会因材施教,用鼓励与赞美让不同发展水平的幼儿都能享受到成功带来的快乐。就像W幼儿在访谈中所说:“江老师不但喜欢和表扬能干的孩子,她对表现不好的杨阳和毛豆也很有耐心。所以,我们都很喜欢她。”L幼儿也表示:“只有反复犯错的时候她才会批评我们。我们第一次犯错误时老师不会批评,会非常温柔地说我们,会指出错误。”幼儿常常会做出一些在成人眼里“违规”而在自己眼里却是“平常”的事,这就要求教师能够站在幼儿的立场看待问题,用包容的心态理解幼儿,公平对待每一个幼儿,帮助幼儿逐渐理解幼儿园的行为规范,引导幼儿换位思考,体会他人的情绪情感,逐步培养幼儿对社会规则的认知和理解。同时,“好”幼儿教师会给予幼儿在规则范围内的最大自由,让幼儿在活动中充分享受内在与外在自我的高度统一。L幼儿说:“每次玩游戏的时候,她(老师)就让(允许)我们说话,我们怎么说都不会批评我们,给我们自由。”一个“好”幼儿教师会关注幼儿的发展,给予幼儿发展的机会,不断通过搭建支架来拓展幼儿的最近发展区,访谈中多名幼儿表示自己喜欢的老师是在学习活动中让幼儿成为“小老师”的人。

(4)幼儿视角下“好”教师必备素养供需结构模型

如图1所示,根据马斯洛需求层次理论,可以将幼儿的基本需求分成三大类:生理需要、归属需要和发展需要,其中,归属需要可以细分为归属与爱的需要、尊重的需要;发展需要可以细分为审美需要、认知需要和自我实现需要。审美需要可以理解为幼儿在认知过程中以“好教师”标准对幼儿教师外在与内在进行的一种“美”的判断和决策。认知需要和自我实现需要主要是指幼儿教师在开展教育教学活动时,将当下的教育教学情况与长远的教育关注相结合,运用符合幼儿学习特点的方式,满足幼儿的认知需求。归属与爱的需要、尊重的需要更偏向于幼儿的情感层面,幼儿通过与外界环境、人物进行互动,建立起一种稳定、和谐而美好的相互性关系,从而满足自身对情感方面的欲望。生理安全需要侧重于幼儿身体层面,“好”教师应把握幼儿身体的基本状况,开展活动,促进幼儿个体健康发展。

综上所述,幼儿教师只有通过重塑形象、提升能力素养、提高道德素养不断完善自身,使“教师供给”丰富于“幼儿需要”,才能全方位多角度地满足幼儿的各种需要。以幼儿的需求为指挥棒,不停留于幼儿当下的需要,必须顾及幼儿可持续性发展的需要,这样的“好”幼儿教师素养体系才真正具备“适宜性”“预见性”和“导向性”。

四、结论

幼儿的需求与教师必备素养之间的关系要求我们对“好”幼儿教师必备素养的评价要从专家决策的“供给侧”转向幼儿视角的“需求侧”,且这种素养具有“适宜性”“预见性”和“导向性”的发展特点。摈弃以往单纯从教师“供给侧”进行评价的做法,将视角转向“需求侧”并以“需求侧”为导向,预见“需求”并且根据“需求侧”进行调整,供需并行,以外在美与内在美有机结合为条件,以积极的专业态度与扎实的专业技能高度统一为基础,以爱心与耐心相互渗透为核心,形成基于幼儿视角的幼儿教师必备素养结构,这样的幼儿教师才能成为幼儿真正喜爱的“好”教师。