复杂现代性视阈中网络表达失范及其干预*

武希迎

(曲阜师范大学 传媒学院,山东 日照 276826)

我国网民规模接近9亿(互联网普及率超过60%),网络表达已然成为我国民生、民情、民议,以及社会矛盾和舆论风向的重要呈现形式。在这种背景下,对网络表达及其失范的相关研究有利于客观把握特定历史时期的社会主要矛盾,对于民众思想引导、社会舆论导向以及社会主义现代化等时代使命的全面实现具有独特的研究价值。

一、网络表达失范是社会主要矛盾在虚拟时空的扭曲展现

“失范”最早由社会学家Émile Durkheim提出,指由准规范缺乏、含混或规范多变导致的成员混乱无序状态[1]。Robert Merton则认为失范是人们旨在实现目标的手段及相关能力与特定社会的目标、规范的严重脱节,意味着社会结构和文化结构的瓦解[2]。因此,网络表达失范是在网络表达过程中目标、规范与人们的网络表达能力(手段)的不匹配,是指由于规范的缺席或对个人欲望和行为的规制不力,在虚拟社区、微博、新闻评论等互联网络空间中发布的违背文化传统、社会伦理甚至法治的语言表达。具体来看,网络表达失范主要包括不符合常规语言表达规范的“知识型失范”、不符合优秀传统文化规范的“文化型失范”、挑战道德底线的“文明型失范”和违反法律法规的“法治失范”四种类型[3],表现为盲目求新求异的网络“造词”和所谓的“新表达”,网络信息失真甚至网络谣言,媚俗、语言暴力,以及侵犯他人隐私等。

网络表达是信息技术飞速发展、互联网普及率不断提高的当下,人们现实存在的重要组成部分。是人们将对现实生活世界的种种感观,对社会经济、政治、文化生活及突发事件的看法,以及自身需求和欲望表述于网络空间的结果。当人们表述的内容或形式与已有法律法规、伦理或社会规范产生冲突和矛盾时,则形成网络表达失范。归根结底,网络表达失范是新时代个体欲望与社会现实、社会主义民主与伦理规制等多维度博弈的结果。究其本质,是作为个体的人的存在对其“自在”现状的否定,对理想存在方式及情境的不断追求的“自为化”过程。具体表现为人们的需求与社会物质、文化现实之间的矛盾在网络这一虚拟时空的扭曲展现,在一定程度上反映了新时代我国社会的民生、民情、民议,以及社会矛盾和舆论风向。

二、网络表达失范的复杂机制

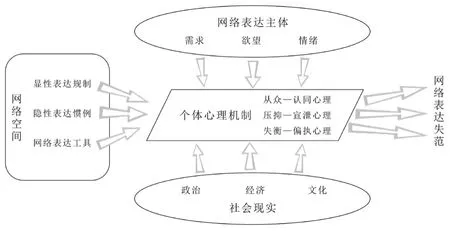

当下我国社会现代性发展在思想与文化、经济、政治等各个方面都表现为较高程度的复杂性,在网络传播领域则表现为网络舆论生成、演进、消解的过程复杂性及其影响的复杂性。对此,任何单一的思维模式都是不恰当的。对于全员化、全程化、多元化的网络表达亦需复杂现代性视阈的审视。如图1所示,应从不同层次分析新时代网络表达所关涉的各种因素及失范的作用机理。

图1 网络表达失范的形成机制

(一)宏观层次:社会场域对表达主体的复杂影响

从宏观层次上来看,主要表现为复杂的社会现实对网络表达主体的欲望、需求、情绪的满足程度及影响。基于布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的场域理论[4],政治、经济和文化现实构成特定时期的复杂社会场域。网络表达主体身处其中,一方面其自然的和社会的属性及其发展,以及情绪态度等均受到场域中力量较量的影响。个体被场域所裹挟,受到意识形态的影响产生具有所属时代和地域、社会特色的欲望和需求。另一方面,每个网络表达主体同时又是场域中的一个活跃分子,其需求和欲望诉诸于网络,通过各种形式在网络空间表达,并经由网络快速传播出去,参与、影响着场域中力量的较量和制衡。也就是说,主体的网络表达既受社会场域的影响,反映出场域中各种力量的较量、矛盾和冲突,又受主体自身在场域变化中的客观际遇的影响,反映出其主观诉求得到怎样的满足以及这种满足情况随着场域变化的动态变动。

由于我国现代性的发展性和未完成性,场域的结构及场域中各种位置的属性、潜在的和实际的处境,处于不同位置的主体之间的支配、屈从关系等都不是僵化不变的,而是处于动态的关联和发展之中。特别是上世纪末以来的我国社会的双重转轨过程[5]导致各种变化的幅度和频率加快,增强了社会场域的复杂性。社会场域中个体与所属群体、个体与其他社会整体、不同利益群体之间的矛盾和冲突不断演化生成,网络表达主体的生存状态、生活和交往方式、个体境遇及情绪体验充满了变动性和不确定性,被裹挟甚或深陷于诸多矛盾与冲突之中。这些矛盾与冲突通过各种方式在网络空间映射和表达,成为网络表达失范的深层次原因。

(二)中观层次:网络空间的规制与主体表达自由

从中观层次上来看,主体的网络表达总是在特定的网络空间(如网络论坛、社区、微博、微信平台等)中进行的。不同类型的网络空间大都对其中的言论表达有着或松散或严格的基本规制。网络空间的规制以两种形态存在,其一是网络空间显性规制。近年来,国家相关部门陆续颁布相关管理规定,以规范互联网络论坛、虚拟社区、微信及微博群组、公众帐号等的言论表达,标志着我国网络表达的规范趋于精细化和可操作化,也使各网络空间对言论表达的显性规制有了统一的政策依据。其二,除了显性的表达规制以外,各网络空间在运营过程中,由于同一空间中网民频繁的互动也逐渐形成了网络空间所特有的表达惯例。与网络空间的相关规制不同,这些表达惯例并没有在网络空间中明文显示,属于对网民表达的一种隐性规制。

主体的网络表达自由是公民表达自由在网络世界的延伸,是现代社会进步和公共价值的体现[6]。同传统表达自由一样,网络表达自由也必然有其边界。上述国家相关的政策规定、特定网络空间的显性规制,以及隐性惯例构成网络表达自由的主要边界。一方面,当主体的网络表达与相关政策规定、网络空间的显性规制相冲突时,就产生网络表达的显性失范,将受到法律制裁,或者被网络空间惩处以至被取消特定空间的网络表达资格。另一方面,当主体的网络表达与特定网络空间的表达惯习相冲突,违背隐性规制时,则产生网络表达对特定空间的网络伦理或群体契约的隐性失范。表达主体容易受到同一网络空间中其他网民的孤立或排斥。

(三)微观层次:主体网络人格的自我塑造与非理性

从微观层次来看,把握网络表达失范的内在机制必须深入分析个体进行网络表达的心理机制。网络表达以网络空间作为其中介,归根结底还是人与人之间的社会性交互活动。主体通过网络表达以文字、图片或视频方式进行自我呈现,实现网络人格(角色)的自我塑造。并在此基础上与他人发生“人—人”互动。在这一过程中,网络表达主体既有与他人“求同”的主观诉求,以被他人接纳,满足归属感、安全感和自我实现需求;又有相对多数人“立异”的主观诉求,以展现自己的独特性和网络人格魅力。主体对这两种主观诉求的实现,往往使其网络表达呈现出某些非理性特征,成为表达失范的内在心理原因。

“求同”方面,网络表达失范的心理机制主要表现为从众—认同心理、压抑—宣泄心理、失衡—偏执心理等。其中,从众—认同心理主要指网络表达主体受到网络中其他人言论、行为的影响,受到网民群体言行的引导和压力。在进行网络表达时,顾虑到大多数人的表达方式和态度,从而有意识或下意识地隐匿自己真实的意见和想法,不知不觉或者不由自主地认同网络中多数人的做法或观点,在网络空间中人云亦云,采用不规范的语言表达方式,甚或传播未经证实的小道消息、网络谣言及语言暴力等;压抑—宣泄心理指个体有意识地把自己在现实生活和特定网络空间中与现有体制、规范、伦理等“求同”诉求相冲突而不被接受的冲动、情感、矛盾等压抑于潜意识之中。这些被压抑的部分并没有真正消解,而是在网络表达过程中,由于某些网络空间的匿名性、监管相对薄弱等特征,以过激、不实、语言暴力等网络表达失范的方式宣泄出来;失衡—偏执心理指我国现代性发展过程中,传统价值观、保障体系、就业模式等在转型过程中发生较大变化,相关机制或体制还不够成熟、完善,使得占有的各类资源、可能拥有的各种发展机会、对社会发展成果的享用等方面出现不平衡,导致一部分人在与他人交往过程中,进行“他—我”比较产生心理失衡,对某方面或某几方面敏感多疑、思想僵化、狭隘,从而在网络空间中发表有失偏颇,寻衅争吵,或过于夸大而失实,情绪化乃至偏激、极端的失范言论。

“立异”方面,主体希望以独具特色的表达风格或方式,去“博眼球”吸引其他网民关注和模仿。如网民创造的曾经风靡网络的“梨花体”“且行且珍惜”“臣妾做不到”,以及诸多如“不明觉厉”“人艰不拆”等网络流行语。这些“新颖”的网络表达丰富了汉语言表达,但也存在着许多表达不规范而造成“知识型失范”和“文化型失范”。

三、网络表达失范的干预

如上所述,网络表达失范的形成机制较为复杂,涉及新时代社会矛盾和意识变化、网络表达的特点、网络文化和伦理、相关规范建设及规制现状等客观因素,以及网民个体的认知、规范意识、社会变革中个体需求及欲望变化、网民的媒介素养、自我约束能力等主观因素。网络表达失范应从复杂现代性视阈进行综合干预。

(一)宏观层次:和谐发展视阈下网络舆论的积极引导

从宏观层面来看,要在促进社会各方面、各群体、各领域和谐发展的基础上加强对网络舆论的积极引导。首先,应该坚持以社会政治、经济以及文化的和谐发展来进一步满足人们的物质及文化需求,弥合不同群体、领域中的发展差距,缩小社会各阶层在资源分配、发展与成功机会等方面的不平衡,持续增强人们的幸福感和对社会主义优越性的感知,从而在根本上消解过激性失范表达的社会性根源;其次,应增强社会管理的透明度,切实增加网民向有关机构进行意见表达、投诉以及实施监督的渠道,以人民群众健康美好生活的构筑为宗旨,畅通人民诉求的表达通路,化解社会发展过程中各种问题引发的民众不满情绪;再次,健全网络舆论的应对机制,实施由政府主导,运营商、服务商和网民积极参与的综合治理模式,强化宣传,积极有效地引导网络舆论,促进舆论积极作用发挥的同时消解其不利影响,建构积极、和谐、健康的网络表达空间。

(二)中观层次:规制、技术与伦理的三重防护与融合治理

从中观层面来看,应注重相关规制、智能信息技术与伦理在网络表达失范方面的防护作用,实现不同手段间的相互促进和融合治理。首先,应进一步建立健全网络表达与治理的相关规制,加大相关法律、规制的宣传教育,使广大网民在享有网络表达的便捷性、个性化和及时性的同时,意识到其必须遵循相关法律规定和网络空间的管理规制。其次,利用人工智能技术、大数据技术等现代信息技术,提高网络空间的智能化水平。一方面精准识别网络失范表达,进行及时、有效、适恰地处置。另一方面在尊重网民基本权利和遵循相关伦理的基础上,精准识别具有失范表达惯习的网民,进行重点监测、积极引导和有效教育,促使其表达惯习的改变和健康发展。再次,促进网络伦理建设,重视伦理在规范网络表达、促进主体自律、优化网络生态的积极作用。

(三)微观层次:提升素养促进网络表达的自我规范

从微观层面上来看,应提高广大网民的媒介素养,提升网民获取、鉴别、解读网络信息,创新、传播和发表网络言论的能力。利用传统媒体优势多维度多视角剖析社会事件和网络舆论,充分发挥意见领袖的引领、示范作用,多视角培育网民的媒介素养。充分发挥媒介素养在塑造积极、健康的自我形象,协调人际交互,预防轻信盲从和消解网络传播过程中的群体极化等方面的积极作用,促使人们在网络空间中自我规范,进行理性、清醒的思考和客观、公允的表达。

四、结语

新时期网络表达失范充分体现出我国现代性发展的未完成性和复杂性,是在虚拟网络时空中人们物质文化需求同社会生产和社会现实之间矛盾的扭曲展现,对其理解和干预需基于复杂现代性视阈进行思考。深入研究网络表达失范及其干预,是加强互联网综合治理,建设社会主义网络强国的时代需求。