城镇居民住房租购行为影响因素研究

彭志胜,马江峰,陈安宁

(1.安徽建筑大学城市经济与区域发展研究所,安徽 合肥 230601;2.安徽建筑大学经济与管理学院,安徽 合肥 230601)

0 引言

据统计,2017 年我国城镇人口已达到8.13 亿,每年还有一千多万人进入城镇,人口流动规模增加,流动速度加快。而一二线城市住房供不应求、房价高企,城市新生代市民买不起也买不到,三四线城市房屋价格偏高,新生代市民买不起且不愿买,销售趋缓、房地产库存快速增加,结构性矛盾显著。实现居者有其屋,特别是解决城市新生代市民和流动人口的居住问题成为十八届三中全会以来政策关注的焦点。十九大报告创新性地提出加快发展租购并举的住房制度,这成为各地解决居者有其屋的切入点之一。深入了解城镇居民的租购选择行为,发现影响城镇居民租购选择的关键因素及影响方式,进而提出发展租购并举的政策措施,具有极其重要的现实意义。鉴于此,本文拟对城镇居民租购选择影响因素进行实证研究,以期提出发展租购并举的政策措施。

关于住房租购选择领域的研究起源于20 世纪70 年代,以西方发达国家的成熟住房市场为主要研究对象,且以实证研究为主。Kain 等人[1]首次建立以租购经验、年龄、婚姻状况等一系列家庭特征为变量的住房租购选择模型,对美国家庭住房租购选择行为进行实证研究,结果表明以上因素会显著影响居民的住房租购选择。之后,Li,Jonathan,John 等人[2-4]针对不同国家开展了类似实证研究。九十年代,Jeffrey,Mark 等人[5-6]还针对外来务工人员、老年人和年轻人等群体开展了相关研究。进入21 世纪以后,Miki,Schlottmann,Su,Yin 等人[7-10]进行拓展研究,将租购成本、住宅特征、心理以及宏观政策等因素纳入变量体系,结果更为丰富。

国内类似研究较西方发达国家起步相对较晚。香港学者Li[11]于2000 年以广州市居民为对象考虑家庭特征因素进行实证研究,结果显示已婚、有未成年子女以及本地户口的家庭购买住房的倾向更明显,Huang 等人[12]开展了类似研究,结论基本一致。虞晓芬[13]在此基础上以杭州市居民为对象进一步考虑住宅特征、成本及心理等因素进行实证研究,结果表明住宅面积愈大、区位及配套设施愈好、房屋销售总额越低,更倾向于购买住房,另外,房价上升前景较好地区的家庭以及居住地相对稳定的家庭更倾向于购买住房。吴津[14]考虑心理因素的实证结果则表明购买住房意愿强烈以及不信任租赁住房程度高的人更倾向于购买住房。

赵奉军等人[15]则考虑了宏观经济形势、制度因素、房地产市场特征、人口结构特征和其他因素(住房偏好、文化背景等),结果表明以上因素显著影响个体的住房租购选择。徐开宇[16]对哈尔滨“夹心层”的住房租购选择倾向进行实证研究,结果显示住房市场的成熟度对住房租购行为倾向有显著影响,市场成熟度愈高,购买住房的倾向愈高。崔裴以及吴翔华等人[17-18]还考虑了住房租赁市场成熟度、教育资源、医疗条件等因素的影响,在此不一一赘述。

综上所述,针对居民租购选择的研究众多,但国内研究较晚,且以偏宏观、中观的研究为主,未考虑国内居民日益提高的生活幸福度要求以及区域差异因素,存在一定局限。鉴于此,本文拟进行如下改进:①建立包括生活幸福度在内的更为全面的、合理的指标体系;②采用2018 年1 月1 日首次公开的最新版2015 年中国综合社会调查(CGSS)微观数据,数据覆盖广、样本容量大,研究结果更为科学合理;③考虑区域差异对租购选择的影响,研究视角更新。

1 住房租购选择模型构建

1.1 变量选取

居民租购选择作为因变量有两个取值,即租房或购房,符合二元选择条件,设为虚拟变量(租房为0,购房为1)。

为研究城镇居民住房租购选择倾向的影响因素,结合既有研究成果,拟构建包含以下四个特征大类的影响因素指标体系,具体如下:

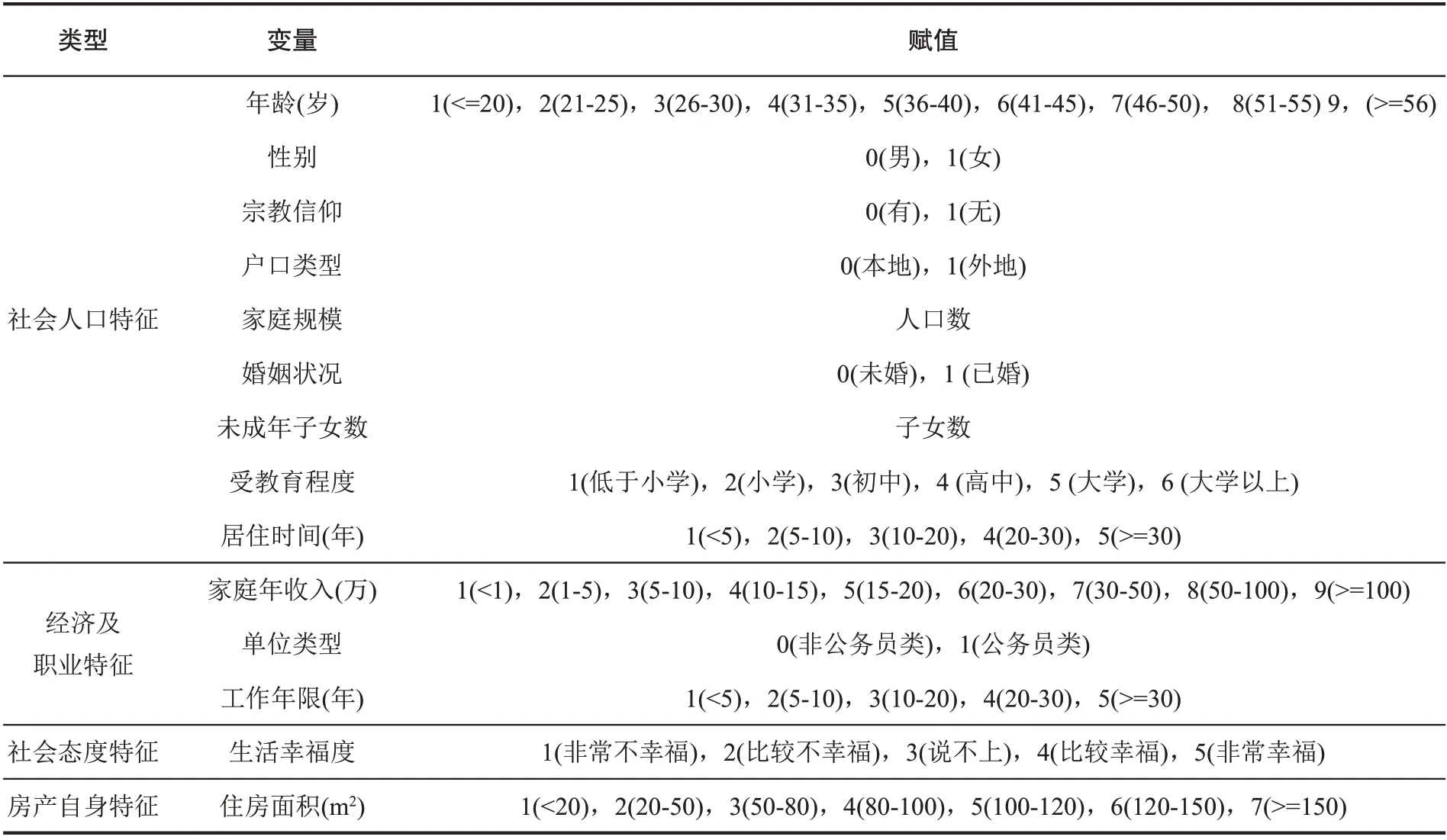

(1)社会人口特征变量:与既有研究类似[19-20],选取年龄、性别、家庭规模等作为社会人口特征变量(具体见表1)。考虑到我国信教人数的绝对值并不低,而宗教信仰对租购选择可能存在一定影响,因而,将其纳入指标体系。同时,考虑到我国长期实行城乡二元制,户口直接与福利、待遇相关,影响到租购选择,故将户口类型也纳入指标体系①2014 年7 月30 日,国务院发布《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,宣告“农业”和“非农业”二元户籍的管理模式将正式退出历史舞台,取而代之的是“居民户口”。。

(2)经济及职业特征变量:既有研究表明[21-22],工作年限越长、家庭年收入越高,住房支付能力和投资意识越强,追求舒适稳定的居住条件的能力和意愿也越强,因而,与既有研究类似,将家庭年收入、工作年限纳入指标体系。考虑到我国单位类型差别对工资水平、住房公积金、收入稳定性等产生重要影响,进而影响到租购选择,故也应纳入指标体系。

(3)社会态度特征变量:随着我国经济快速发展,居民对追求美好生活的意愿日益增强,生活幸福度则可以综合反映居民对社会为其提供的美好生活状况的主观评价,这一指标可以间接反映制度因素、环境因素、宏观经济因素等,其对居民租购选择亦会产生影响,故纳入指标体系。

(4)房产自身特征变量:一般而言,对于住房面积有较高要求的家庭,倾向于购买住房的可能性便会加大。与既有研究类似[23],将住房面积也纳入指标体系。

具体指标体系的变量说明如表1 所示。

1.2 模型选取与构建

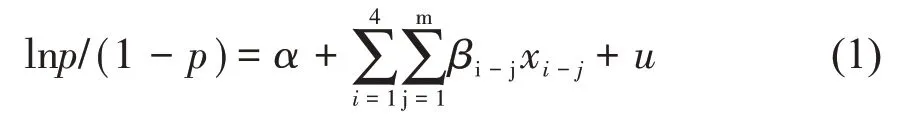

住房租购选择相关研究主要采用Logit 模型和Probit 模型,考虑到本文所研究问题的随机误差项更符合Logistic 分布,而且Logit 回归的实际意义非常直观。故本文采用Logit 模型,具体模型如式(1)所示:

其中:p和1 -p分别为选择购买或租赁住房的概率,α为常数项,β为回归系数;x 为相关指标体系中的指标,i为一级指标,j为一级指标下对应的二级指标,m为二级指标个数;u为随机误差项。

2 住房租购选择影响因素的实证分析

2.1 数据来源及描述性统计

数据来自2018 年最新公开、基于2015 年调查对象的中国综合社会调查(CGSS)样本数据①该调查由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行,2015 年全国共抽取100 个县级单位加5 大都市,480 个村/居委会,12000 名个人,覆盖全国28 个省、直辖市、自治区(除新疆、西藏、海南以及港澳台)的城市和农村,历时近半年,共回收问卷11559 份。。为获得有效子样本,对数据作如下处理:(1)筛选出包含14 个自变量以及租购选择的样本;(2)筛选出样本类型为“城市”的6 470 个样本;(3)剔除变量值缺失以及有明显错误样本,共获得4 939 个有效样本,其中:购买住房的样本3 950 个,租赁住房的样本989 个①鉴于CGSS 调查的被访者不一定是家庭户主,为了更好地反映所列因素对于居民家庭在住房租购意愿的影响,笔者将年龄取为被访者与其伴侣中的较大值(若无伴侣则为原值);同理,将受教育程度这一指标也作相同处理。。具体描述性统计结果如表2 所示。由表2 可知,宗教信仰、受教育程度、家庭年收入在两类样本中没有显著性差异,而其他指标均存在显著性差异。

表1 城镇居民住房租购选择指标体系

2.2 实证结果分析

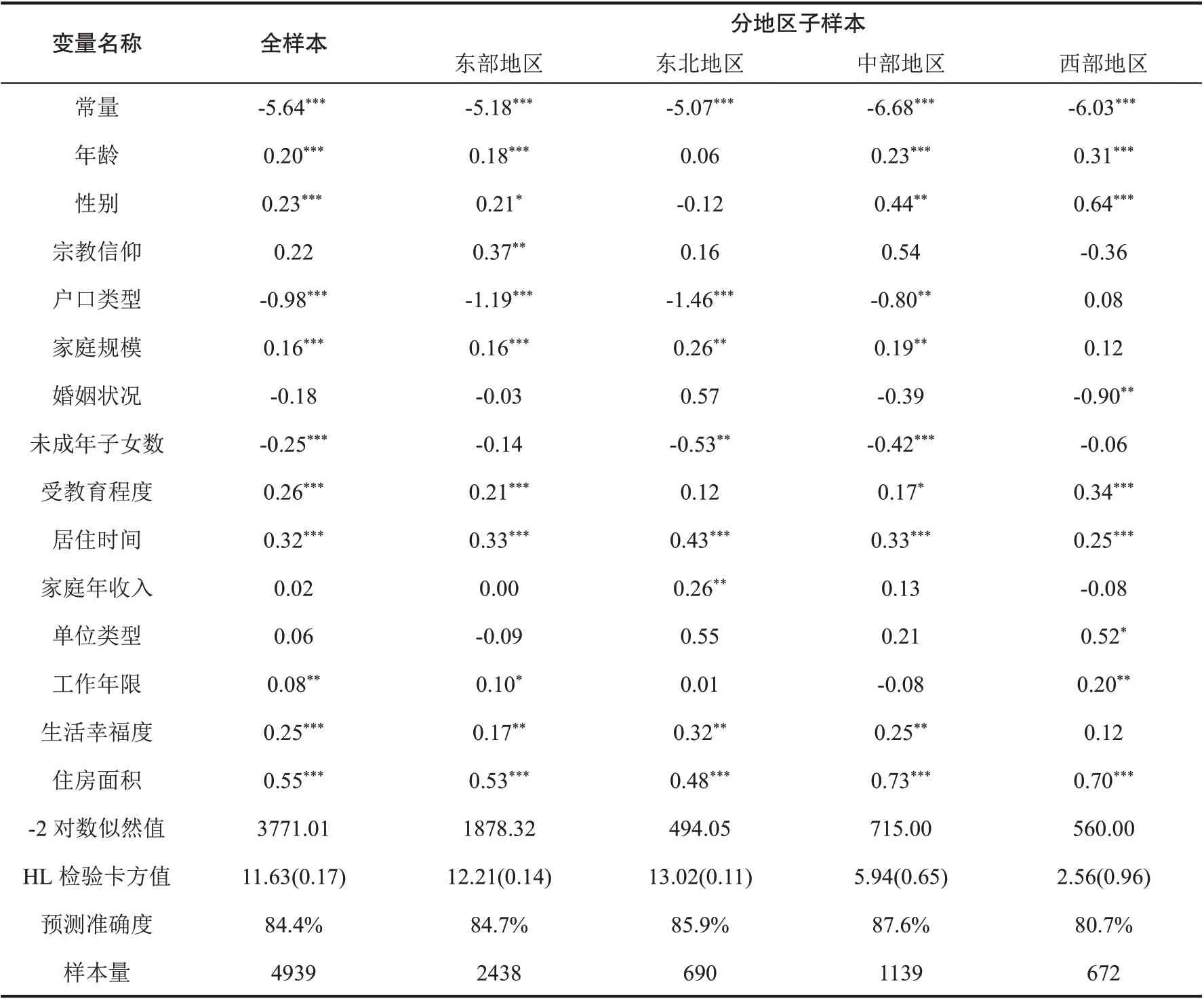

为更加精确地分析不同因素对我国居民租购选择行为的影响方式,运用SPSS24.0 软件利用式(1)进行Logit 回归。鉴于区域差异可能对租购选择行为产生影响,除对全部样本进行回归分析外,还将全部样本分为东北、东部、中部和西部地区四个子样本进行回归分析,具体结果见表3②依据2016 年住建部、发改委联合发布的全国城镇化政策分区示意图将全部样本分为东北、东部、中部和西部地区(海南、新疆、西藏的数据缺失)。。

表3 中-2 对数似然值、HL 检验卡方值和预测准确度指标值均表明模型拟合效果较好。另外,表3 的回归结果还表明,全样本和不同地区的指标回归系数的正负方向和显著性水平无明显差别,表明回归结果是稳健的。

2.2.1 全样本回归结果

(1)社会人口特征方面。由表3 全样本回归结果可知,年龄、性别、家庭规模、受教育程度、居住时间回归系数均为正,达到5%以上的显著性水平。结果表明,随着年龄的增大,居民选择购买住房的倾向增大;相较于男性,女性更愿意选择购买住房;家庭规模愈大、受教育程度愈高、在当地居住时间愈长,选择购买住房行为倾向愈大。而户口类型、未成年子女数回归系数为负,且均达到1%的显著性水平。结果表明相较于外地户口居民,本地户口居民选择购买住房的倾向更大;未成年子女数较少的家庭更倾向于选择购买住房。宗教信仰和婚姻状况则对租购选择影响不显著。

(2)经济及职业特征方面。由表3 全样本回归结果可知,工作年限的回归系数为0.081,达到5%的显著性水平。结果表明工作年限越长,选择购买住房的倾向越大。而家庭年收入、单位类型对租购选择影响不显著。原因可能在于房价上涨过快,家庭年收入增加幅度和高房价相比杯水车薪,加之,近期大力促进消费,倡导租购同权,导致相对于其他因素,收入对家庭租购选择的影响下降。另外,随着我国社会改革深化和保障制度日益完善,不同类型单位之间的福利待遇差异变小,单位类型对居民住房租购行为倾向的影响下降。

表2 自变量的数据特征

表3 Logit模型回归结果

(3)社会态度特征方面。由表3 全样本回归结果可知,生活幸福度的回归系数为0.248,达到1%显著性水平。结果表明,社会保障越完善、生活水平越高、生活环境越好的地方,生活幸福度越高,而较高的生活幸福度导致居民选择购买住房的倾向显著上升。

(4)房产自身特征方面。由表3 全样本回归结果可知,住房面积的回归系数为0.551,达到1%显著性水平。结果表明,住房面积会对我国居民住房租购选择产生非常显著的影响,追求更大面积改善住房状况的家庭,选择购买住房的倾向更大,而对于面积相对较小的住房,居民更倾向于选择租赁。原因可能在于租赁住房普遍面积偏小,无法达到这类改善型家庭对更高生活品质追求的需求。

2.2.2 不同区域回归结果

由表3 分区域回归结果可知,不同地区与全样本之间回归系数的正负方向及显著性水平存在一定差异,以下仅对存在差异的地方进行详细比较分析。

(1)社会人口特征方面。由表3 可知,年龄、性别、受教育程度对东、中、西部地区城镇居民的住房租购行为倾向均产生显著性影响,但在东北地区没有表现出这种特性,这可能受东北地区人口流出问题严重所致。户口类型、家庭规模对除西部地区以外的三类地区的城镇居民住房租购行为倾向均具有显著性影响,结果表明三类地区中本地户口居民、规模较大家庭购买住房的行为倾向更大,但在西部地区表现不明显。这可能与西部地区少数民族聚集,家庭规模、宗教信仰和生活习惯明显异于其他地区有关。婚姻状况对西部地区城镇居民住房租购行为倾向具有显著性影响,未婚居民购买住房倾向更大,但其他三类地区表现不明显,原因可能与之前类似。未成年子女数对东北和中部地区的城镇居民住房租购行为倾向具有显著性影响,子女数越少,购买住房倾向越大,但在东、西部地区表现不明显。原因也同样可能在于不同地区受民族政策差异的影响。

(2)经济及职业特征方面。由表3 可知,家庭年收入对东北地区租购行为倾向具有显著性影响,年收入愈高,购买住房倾向性愈明显,但在东、中、西部地区表现不明显,具体原因还有待未来深入探讨。单位类型对西部地区的城镇居民住房租购行为倾向具有显著性影响,机关单位工作的居民购买住房的概率更高,但在其他三类地区表现不明显。主要原因可以在于落后地区机关单位工资水平在当地处于较高水平,购房能力相对更高。工作年限对东、西部地区的城镇居民住房租购行为倾向具有显著性影响,年限越长,购买住房的概率越高,但在其他两类地区表现不明显,可以与不同地区劳动年龄人口流动趋势存在一定差异有关。

(3)社会态度特征方面。生活幸福度对除西部地区以外的三类地区的城镇居民住房租购行为倾向均具有显著性影响,即居民选择生活幸福度较高的地区购房的倾向更大,以期享受完善的社会保障、较高的生活水平和较好的生活环境,而西部地区以农牧业为主,特别是少数民族宗教信仰和生活习惯明显不同于其他地区,故在西部地区这种表现不明显。

3 结论与建议

3.1 结论

基于2015 年的中国综合社会调查(CGSS)数据,考虑地域差异,利用Logit 模型关于我国城镇居民住房租购行为倾向的关键影响因素及其影响方式进行实证研究,结果表明:

(1)年龄、性别、家庭规模、受教育程度、居住时间、工作年限、生活幸福度和住房面积回归系数均为正,且至少达到5%以上的显著性水平。表明随着户主年龄的增大,居民购买住房的行为倾向明显上升;女性户主相对于男性购买住房的行为倾向更加明显;随着户主的受教育程度提高、居住时间的增长以及工龄的增加,购买住房的行为倾向显著上升;家庭规模越大、改善住房条件需求越强烈、对生活幸福度要求越高,家庭购买住房的的行为倾向越大。

(2)户口类型、未成年子女数回归系数为负,且均达到1%的显著性水平。表明本地户口居民愿意购买住房的行为倾向更加明显;家庭中未成年子女数越少,愿意购买住房的行为倾向越明显。

(3)家庭年收入、单位类型、宗教信仰和婚姻状况则对租购选择行为影响不显著。

(4)受民族特性、人口流出、经济发展水平等因素差异,以上因素在东北地区、东部地区、中部地区以及西部地区对居民租购选择行为影响存在一定的差异,特别是对西部地区和东北地区的影响较其他两类地区差异较为明显。

3.2 稳步推进租购并举的政策建议

为了大力落实中央发展租购并举的方针政策,满足居民日益提高的追求美好生活的需求,特别是满足新生代市民和流动人口的需求,提出以下政策建议:

3.2.1 积极发展住房租赁市场

实证结果表明,不同特征的城镇居民选择购买住房相对于选择租赁住房概率更高。这与我国目前住房租赁市场不完善,影响住户体验有关。建议政府尽快建立统一的住房租赁平台、扶持专业性的住房租赁机构、改善租赁住房供给,同时要尽快完善、落实租购同权等相关规章制度,积极培育与发展住房租赁市场。

3.2.2 丰富住房需求解决方案

租房、购房本质上只在时间和所有权两个维度上产生差异。只要积极鼓励长租,淡化所有权,随着租购差别的缩小,租购并举政策就能落到实处。政府应加大优惠政策力度支持房地产企业向社会提供长租公寓或者无固定期限公寓,同时配套户籍政策改革、加快实施租购同权制度的进度。另外,政府还可以考虑增加政府与居民、政府与企业、企业与居民等共有产权形式的住房供给,切实解决居民住房需求。

3.2.3 扭转传统住房观念

政府要考虑年龄、性别、家庭规模等不同因素特征,针对性地通过宣传教育逐步扭转传统落后的必须拥有自有住房观念。当然住房观念的改变,尚需要政府同时创造条件大力改善社会保障水平、生活环境等,提高租房居民生活幸福度和归属感,唯有如此,方可生产良好的引导效果。

3.2.4 实施区域差异化政策

政府在制订房地产市场平稳健康发展长效机制、落实租购并举的具体方针政策时,要充分考虑各个区域的差异性,特别是东北地区和西部地区与东部地区和中部地区在经济、文化、民族政策、人口流动状况等背景上的差异,做到因地施策,避免一刀切。