基于辨识病机探讨中医精准辨证论治

林传权,谢海媚,黄也,陈蔚文,李强

(广州中医药大学,广东广州 510405)

2011 年,美国科学院、美国工程院、美国国立卫生研究院及美国科学委员会共同发出“迈向精准医学”的倡议。“精准医学”模式由此引起医学界的热议。精准医学是依据患者内在生物学信息以及临床症状和体征,对患者实施量身定制的健康医疗和临床决策。精准医学含有四大要素:精确、准时、共享、个体化,最核心的是个体化医疗,即根据每个患者的个体特征,量体裁衣式地制定个性化治疗方案[1]。该理念与传统中医学的辨证论治是一脉相承的,且中医在此方面已有两千多年的诊疗实践经验。这是否意味着中医辨证论治已具备实现精准化了?在“精准医学”模式下,传统中医学是否已准备好迎接精准化的发展机遇?从目前来看,笔者认为言之尚早,仍有诸多问题亟需解决,尤其是以下两个问题:其一,中医临床辨证方法诸多,有八纲辨证、脏腑辨证、三焦辨证、六经辨证等,另有不同学术流派,分类繁多、难以统一、辨证论治差异性大;对同一个病例,不同的医生可能给出不同的辨治方案,导致辨证的不易把握性。其二,证候是连接基础理论与临床实践的桥梁,揭示证候本质有助于辨证论治的客观化、精准化,但数十年来的证候本质研究始终未有实质性突破,难以真正指导临床。由此带来一系列的思考:中医辨证方法,有何共性的东西?其核心又是什么?这个核心是否可以有效和简便地将各种辨证方法统一起来?在证候的理论研究方面,是否已能清晰地把握证候的内在本质?证候本质又是如何精准反映疾病的实质?本文针对以上问题进行探讨。

1 对中医辨证论治现存问题的思考

1.1辨证的核心辨证论治是中医临床的精髓,包括辨证和论治两个过程。辨证是论治的前提和依据,论治是辨证的实施及结果检验。由此可知,辨证是整个诊疗过程中非常关键的前提和重要的环节。辨证的过程即为采集四诊信息,分析并辨清疾病的病因、性质、部位以及邪正之间的关系的过程。而“病机”关键在“机”字。《说文解字》解释“机”为“主发谓之机”[2],即“机”原义为促发弓箭发射的扳机点,意为主导事物发生、发展变化的关键点。张景岳认为“机为病变所由出也”,说明病机是疾病发生、发展、变化及其结局的枢机。由此可知,辨证的过程即是对病机进行推演、分析、归纳的过程,病机应为辨证的核心。辨识病机是连接辨证与论治两个过程的纽带,辨识病机是临床辨证论治所要解决的首要问题。因此,辨证应首重病机分析,抓住病机就抓住了病变实质,治疗也因此有了更强的针对性[3]。有学者明确提出“治病之要在于把握病机”[4]。

1.2证候的内在本质证候与病机的逻辑关系长期以来未能很好地理清,这影响了对证候本质的研究。证候不同于“证”,它包含“证”及其“证”的外候。证候是对机体在某一时段内的病机及其表现在外的相应症状的概括。而病机决定疾病的性质及其发展变化,病机的外在表现为症状和体质,两者是辨证统一的关系。证候中包含病机,病机是证候发生及变化的根本原因。这也提示病机是证候的内在本质。针对证候研究存在的问题,国医大师周仲瑛教授直接提出“证”不是病的源头,病机才是疾病的实质[5]。强调病机在辨证论治中的核心地位,这与“治病之要在于把握病机”的理念不谋而合。

1.3历代医家重视辨识病机病机的理论,早在《黄帝内经》中已奠定了基础。病机一词首见于《素问·至真要大论》的“审察病机,无失气宜”和“谨守病机,各司其属”,并列有“病机十九条”,开启病机辨证理论之先河。此后,病机受到历代医家的重视。《神农本草经·序录》谓:“凡欲疗病,先察其源,先候病机”;《伤寒论翼·制方大法第七》云:“于症中审病机察病情者,良工也”;《类经》亦曰:“病机为入道之门,为跬步之法”;清代罗浩在其《医经余论》提出:“医者精于四诊,审察病机……上工之能事也”;国医大师周仲瑛教授认为:“审察病机”是辨证论治的前提,“谨守病机”则是论治时必须遵守的原则[5];经方大家陈瑞春亦认为要扩大经方应用,关键要精确辨识经方的主治病机。由此不难看出,辨识病机是医者入门、成为良医、做上工之事的必备条件,历代医家均肯定了辨识病机的重要性。

2 辨识病机的思路及方法

“病机十九条”是病机辨证方法的理论渊源。它反复强调病机分析的重要性和必要性,揭示了病机的内涵主要包括病性和病位,后世各种辨证方法多以此为思路。例如八纲辨证、病因辨证以病性为主,六经辨证、脏腑辨证、卫气营血辨证和三焦辨证等则以病位为主进行辨证。受此启发,笔者通过多年的反复学习及临证探索,提出“先辨病位,再别病性,位性合参,把握动态病机”的辨证思路,以形成更为简便高效的辨证方法,收到执简驭繁的效果,藉此提升对疑难杂症、复杂难治性疾病的诊疗能力。

2.1辨识病位辨识病位即为确定病证发生所在的部位。致病因素作用于人体而发病时,总是有一定的部位,五脏、六腑、经络、表里、卫气营血及上中下三焦等都可能成为病位。病位主要按以下3种方法辨识:(1)表里定位法为依据病证横向传变而定位的方法,在外感病证中运用广泛。例如六经辨证中,三阳主表,少阳为半表半里,三阴主里;而卫气营血辨证的病位亦按由表入里的顺序排列。(2)上中下定位法为依据病证纵向传变而定位的方法,多在六淫邪气致病和湿热温病中运用,如风邪侵上、湿邪伤下;湿热温病亦分上中下三焦部位之不同。(3)脏腑定位法指的是辨识病证在不同脏腑部位的方法,主要运用于内伤杂病。人体以五脏为中心,配以六腑,通过经络系统的“内属于腑脏,外络于肢节”,将六腑、五体、五官、九窍、四肢百骸等全身脏腑形体官窍联结成一个有机整体,再借助气、血、津、液的生理功能完成机体的正常机能活动。因此,辨识病位应以五脏为核心。可结合五脏与病因的关系实现定位,如风伤肝、火伤心、湿伤脾、燥伤肺、寒伤肾。可结合五脏所属经络循行部位进行定位,如肝之经脉上颠顶、绕阴器、抵少腹、布胁肋等。可结合五脏与五体、五志、五液等的关系实现定位,例如肝开窍于目、在体为筋、其华在爪、在志为怒、在液为泪,若以上方面发生变化,可拟定病位在肝。可结合五脏与体表局部的对应关系定位,如按寸关尺脉分别对应相关脏腑进行五脏定位等。也可结合五脏各自生理特点和临床病理表现来进行定位,如肺主气,肺病证的表现常见咳嗽、气喘、吐痰或咯血等,因此见咳、痰、喘等可初步定位在肺。

2.2辨识病性病性即疾病病理性质或病理变化的本质属性。辨证论治要从整体上或者宏观上把握病变的属性,只有准确辨识病性,方能确立正确的治疗原则及方法。病性主要从虚证与实证两方面进行辨识,虚证包含气虚、血虚、津亏、阴虚(包含虚热)、阳虚(包含虚寒)等,实证包括实寒(包含阴盛)、实热(包含阳盛)、气滞、血瘀、水湿痰饮及食积等。此外,不同病性之间常常相互影响并可叠加出现,最终形成新的复合病性,临证时应重视复合病性的辨识,藉此形成更全面的辨证诊断结论。例如,湿邪郁久化热,病性由湿变为复合病性(湿+热);气滞容易导致血瘀,病性由单一气滞转变为复合病性(气滞+血瘀)。

2.3病位病性合参辨证明确疾病的病位和病性后,再将病位与病性相结合进行综合分析,实行“病位病性合参辨证”法(即“位性合参”),基本可确定证名,实现对疾病的中医辨证过程。例如辨识病位确定五脏所属,还需进一步分析各脏腑气、血、阴、阳的虚实病性变化,例如脾气亏虚、心血不足、肺阴亏虚、肾阳虚衰、肝气郁结等。再如内伤杂病之脾胃病,若脘腹痞闷、纳呆食少、恶心呕吐、口苦黏腻、肢体困重、便溏不爽、舌红苔黄腻、脉滑数,此属湿热内蕴,阻滞中焦,导致脾失健运的证候。从脘腹痞闷、纳呆食少、恶心呕吐及便溏不爽等脾失健运的症状判断病位应在中焦脾胃,再根据口苦黏腻、便溏不爽、肢体困重、舌红苔黄腻、脉滑数等湿热表现可推断病性为湿+热,位性合参后可辨证为湿热蕴脾证。

2.4把握“动态病机”“变动不居”是中国古代哲学对客观世界的基本认识方法[6]。《周易》提出“变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易”,认为事物处于不断运动变化的状态。疾病当然也不例外。疾病过程中病情不断发生变化,而病机自然亦处于动态演变的状态。为此,病机在一定条件下发生演变并形成新的病机,即为“动态病机”。例如心肾不交属于“动态病机”,心肾不交具有因肾阴虚导致心火旺或者因心火旺导致肾阴虚的两种演变途径。因此,在把握上述一般病机时,临证还需注意病机之间的因果互动及动态演变关系,进行相应分析、归纳后方能把握“动态病机”。对“病从哪里来?是什么病?病又要到哪里去?”有较好的把握后,遣方用药自然胸有成竹、运筹帷幄。

为更好地把握动态病机,笔者将病机关系分成三类:因果关系、并列关系及两难关系,临证可从这三方面辨析“动态病机”。因果关系指病机与病机之间存在因果关联,如脾虚与痰湿互为因果,肾阳虚衰引起水气上泛,肝气横逆(气滞)导致侮脾犯胃。并列关系主要指病机之间存在并列关联的关系,如营卫俱虚同时存在营气虚和卫气虚的病机。临床以因果关系和并列关系多见,而较少出现“左右为难,顾此失彼”的两难关系。两难关系以邪盛正衰、虚实相杂为多见,例如脾肾阳虚兼湿热下注存在邪盛(即湿热)与正衰(即脾肾阳虚)两种病机的两难关系,单用扶正与祛邪均不可取,临证需权衡邪盛与正衰的标本缓急轻重,进而确立扶正与祛邪以何为主或者兼施以治之。

3 辨证论治旨在解除病机

既然病机是疾病发生发展变化的关键点,那么准确把握并予以解除,疾病自然得解。因此,辨证论治最终在于解除病机,进而恢复脏腑生理功能和气血阴阳平衡,达到“阴平阳秘”的健康状态。例如,肝气郁结证可运用柴胡疏肝散以解除肝气郁结的病机。

3.1病机,更是治疗之机对“机”字,古人还有另一种注解,如《鬼谷子》所言“机之势”,意为有利而适宜的形势。而“势”分别有时间与空间的势,有方向性,意为发展趋势和最佳时机[6]。从治疗学角度来看,病机蕴涵空间和时间之势。因此,病机更是治疗之机。

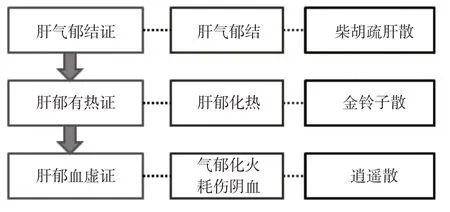

如图1 所示,肝气郁结证的主要病机是“气郁”,解除“气郁”的病机成为当前治疗的首要任务,法当理气解郁,选用柴胡疏肝散以恢复肝的条达之性及疏泄功能。气郁日久化热,转变为肝郁有热证,其病机为肝郁化热,治疗的侧重点则是解除“肝郁有热”,选用金铃子散以行气和血、疏肝泄热。逍遥散是治疗肝郁血虚证的经典方剂,紧扣“肝郁血虚”这一病机,临证时应辨明是肝郁为主还是血虚为主,继而相应调整逍遥散中疏肝解郁之柴胡、补血滋阴之当归及白芍的用量,通过“和解法”解除肝郁血虚的病机状态。柴胡疏肝散也具有疏达肝气滋养肝血作用,但重在疏肝,方中以香燥走窜药为多,针对肝郁血虚病机状态,尤其是血虚明显时,如果还用柴胡疏肝散方,香燥药味易伤气又伤阴,不仅未能解除肝郁血虚,反而加重原有病机。由此提示,随着病程的发展,病机不断演变,且病位亦可由气机郁结转入阴血亏虚。不同时机,需选取相应治法。因此,“机不可失”成为调治病机的必然选择,切不可“坐失良机”。

图1 疾病病机的演变及其治法Figure 1 Development of the pathogenesis of the disease and its corresponding treatment methods

3.2因势利导,以平为期《素问·生气通天论》提出的“阴平阳秘,精神乃治”,此为中医治病的至高目标。《素问·至真要大论》亦言“疏其血气,令其条达,而致和平”,同样强调治疗旨在实现机体平和的状态。着眼于病机中蕴含的空间和时间之势,临证时可因势利导,以平为期。如运用小柴胡汤加味治虚实兼夹的脾虚湿热证时,当脾虚这个“势”明显,则增加党参用量、减少黄芩用量;当湿热这个“势”显著,则减少党参用量、增加黄芩用量;若介于两种势之间,再根据病机状态相应调整党参、黄芩的用量,最终实现气血阴阳平和的状态,疾病自然告愈[7]。

4 临床验案及体悟

患者刘某,男,38 岁,广东湛江人。反酸发作1年余,服用奥美拉唑等西药后病情缓解,停药即复发。以反酸加重2 周为主诉于2018 年10 月21 日就诊。患者自诉胸骨后灼热感并伴腹胀、口苦口干、口气重,大便每日2 ~3 次,便质溏烂黏滞、排便不畅感,小便黄臭,舌红胖,舌边有齿印,舌苔黄厚腻,脉弦滑;平素疲乏困倦且秋冬季手脚怕冷。诊断为反流性食管炎(脾虚湿热证),治以清热祛湿、理气和中之法。处方:党参20 g,法半夏10 g,柴胡10 g,黄芩15 g,姜厚朴15 g,莱菔子30 g,枳实15 g,桔梗10 g,浙贝母20 g,海螵蛸30 g,茯苓30 g,白术20 g,槐花15 g,炒薏苡仁30 g,甘草10 g。予7 剂,每日服1 剂,水煎2次,共煎取药液约200 mL,饭后半小时分两次温服,并嘱注意饮食起居。

二诊(2018年10月29日):服药后,诸症均有所缓解,大便基本成形,大便排泄不畅感消失,但反酸减轻不太明显,伴有嗳气,舌体胖大,舌边有齿印,黄腻苔变薄,脉滑。续用前方,减去性味苦、微寒的槐花,加丁香10 g、柿蒂30 g以加强温中降逆,再予治疗两周。

三诊(2018 年11 月16 日):服药后诸症皆除,再服原方1 周巩固疗效。春节期间饮食不节,反酸、腹胀等症状偶有发作,自行服用上方,仍起效。近期随访,至今未再复发。

按:整个治疗过程,以基于“治病之要在于辨识病机”所确立的辨证论治方法为诊疗思路,始终围绕病机辨识,并切中病机,解除病机,故停药后病情不再复发。根据首诊患者反酸、腹胀、大便溏滞不爽等症状确定为中焦病位;患者有口苦口臭、便溏不畅、舌苔黄腻、脉滑数等湿热表现,患者有平时易疲乏无力、秋冬天手脚容易冰凉、舌胖大且舌边有齿印的脾气虚表现,由此确立脾虚湿热这一复合病性。根据位性合参,病机应为脾虚湿热导致气机升降失常。治疗过程中,始终注意把握治疗的时机,根据病机的动态变化,先侧重祛除湿热,再注重温中降逆,“以平为期”恢复气机升降,终获良效。

综上,本文围绕辨证方法分类繁多、不易把握,证候本质未得到很好把握,证候研究未有实质进展等现状,结合分析有关中医辨证的经典理论,提出病机为辨证的核心,辨证应首重病机分析,治病之要在于辨识病机。结合临床实践,提出“先辨病位,再别病性,位性合参,把握动态病机”的辨证论治思路,运用于临床实践并不断加以完善。该辨证论治思路同样具备精准医学的四大要素,可促进中医辨证论治的精准化:(1)更精确。以病机为核心,更容易精确把握疾病的关键,治疗自然更加精准。(2)更准时。重视把握病机的动态变化,因势利导、把握治疗的良机,实现更准时的治疗。(3)共享。以辨识病机为核心,更容易将原本较分散的各种辨证方法有机地统一起来,使医者更好把握,也更容易被推广运用。(4)个体化。在整个诊疗过程,重视疾病的个体化治疗,并以病机为特征把握疾病的个体化差异。此外,本文所提倡的辨证论治思路并非抛弃传统辨证论治的方法,而是强调从病机入手,更便捷、更高效地掌握辨证论治的精要,执简驭繁,实现更精准的辨证论治,可获得更好的临床疗效。