不同等带宽间作模式对芝麻花生产量和效益的影响

梁 满徐 杰汪宝卿宫慧慧李新国刘灵艳孟维伟张 正*万书波*

(1.烟台大学生命科学学院,山东 烟台 264005; 2.山东省农业科学院作物研究所/山东省作物遗传改良与生态生理重点实验室,山东 济南 250100; 3.山东省农业科学院生物技术研究中心/山东省作物遗传改良与生态生理重点实验室,山东 济南 250100; 4.山东棉花研究中心,山东 济南 250100)

芝麻和花生是经济效益和营养价值均较高的油料作物[1],也是我国重要的经济作物。我国花生常年种植面积在470万hm2左右[2-3],芝麻常年播种面积在66.7万hm2左右[4]。近年来,随着我国农业供给侧结构改革,两者种植效益显著增加,但随经济发展和城镇化水平的加快,耕地面积日益减少[5]。因此,进一步提高耕地复种指数、挖掘其增收潜力,提高单位土地面积的经济效益,是农民增产增收的重要途径。

间作是在同一块地上相间种植两种或两种以上的生育期相同或相近的作物的种植方式[6-8],可充分利用有限的资源,在时间和空间上实现资源的集约化利用[6,9]是提高资源利用率、缓解人地矛盾的有效途径。在农田生态均衡、农民增收和农业的可持续发展上越来越受到关注[10]。研究表明,基于芝麻和花生生长空间的差异,将两种作物间作种植,高矮搭配,提高通风透光性并且可减肥减药、减少病虫害[11]。花生、芝麻间行比为6∶3的种植模式较花生单作或芝麻单作增收1050元/hm2以上[12]。而汪强等[13]认为芝麻花生2∶6间作模式产量和效益最高,土地利用率1.57,产投比4.94。但是,以上模式均不能有效避免芝麻、花生的连作障碍。因此,在保持稳产高产的同时,解决芝麻、花生连作障碍的问题,是促进我国芝麻、花生产业良性发展的重要途径。

本研究通过设置不同的间作行比,研究其对作物产量、经济效益及土地利用率的影响,以期构建高产高效的芝麻花生等带宽间作模式,为探寻芝麻花生最佳种植模式提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于2018年在山东省农业科学院济阳试验基地进行,土壤类型为潮土,质地沙壤,耕层(0~20 cm),土层有机质含量12.3g/kg,全氮0.5 g/kg,碱解氮52.8 mg/kg,速效磷93.1 mg/kg,速效钾10.2 mg/kg,盐分2.1‰,pH7.3。

1.2 试验设计

供试花生品种为花育25号,芝麻品种为冀航芝1号(单杆型),垄作种植,裂区设计,不同间作模式为主区,以芝麻单作(CK1)和花生单作(CK2)为对照,设芝麻花生2∶2(M1)、芝麻花生4∶4(M2)两种间作模式。氮肥150 kg/hm2,磷肥P2O5120 kg/hm2、钾肥K2O 120 kg/hm2,均作底肥一次性施入。随机区组排列,3次重复,试验地选择通风透光、无遮阴、地势平坦、排灌方便、前茬一致的地块。芝麻花生同规格垄作种植,垄底宽80 cm,垄面宽40 cm,垄上分别播2行花生和2行芝麻,行距35 cm,穴距10 cm,每穴1株,芝麻、花生密度均约为21.0万株/hm2。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 植株干物质

分别于芝麻苗期、花期、结荚期、收获期和花生苗期、下针期、结荚期、收获期,每个模式选取代表性样株芝麻15株、花生10株(3次重复,下同),105℃杀青30 min,80℃烘至恒质量,计算干物质。

1.3.2 收获指数

收获指数=经济产量/生物学产量[14]。

1.3.3 产量

收获期,单作选取5 m 4行样段,间作选取5m×1个带宽。分小区收获芝麻、花生,计算产量[15-17]。

1.3.4 土地当量比(LER)计算公式

式中,YAic和YBic分别指间作总面积上芝麻和花生的产量;YAsc和YBsc分别指单作总面积上芝麻和花生的产量,当LER>1时,表明有间作优势;当LER<1时,表明无间作优势[13]。

1.4 数据处理与分析

本试验所有数据应用Microsoft Excel 2016软件进行整理,并采用SPSS 22.0软件进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 不同种植模式对芝麻花生干物质积累的影响

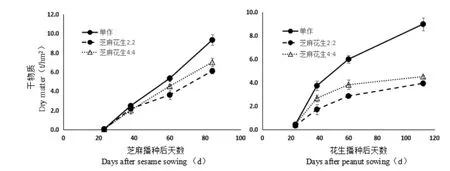

图1可看出,不同种植模式对芝麻、花生各生育期干物质积累的影响存在差异。与芝麻单作CK1处理相比,两种间作模式均显著降低了芝麻生育后期的干物质积累量,其中成熟期M1和M2处理干物质积累量分别降低34.6%和24.7%;两种间作模式相比,M2总干物质积累量较M1显著增加15.0%。不同种植模式下,花生干物质积累变化规律和芝麻基本一致,M1和M2两种间作模式总干物质积累量均较对照CK2显著降低55.2%和50.3%;M2总干物质积累量较M1显著增加27.2%。说明,芝麻花生4∶4间作模式,通风透光条件更好,显著增加两作物的干物质积累量。

图1 不同种植模式对芝麻、花生干物质积累的影响Fig.1 Effect of different planting patterns on dry matter accumulation of sesame and peanut

2.2 不同种植模式对芝麻、花生产量、收获指数和土地当量比的影响

表1可见,不同种植方式显著影响芝麻、花生产量,芝麻和花生产量均以单作对照CK1和CK2处理最高,其次是4∶4间作模式,2∶2间作模式各作物产量均最低。M2处理芝麻产量较CK1降低25.2%,但显著高于M1处理,增产16.1%。不同种植模式间花生产量变化规律和芝麻产量变化规律一致,与CK1相比,M2处理花生产量降低59.6%,但显著高于M1处理,增产8.0%。说明M2模式通风透光条件更好,可获得较高的芝麻和花生产量。

表1 不同种植模式对芝麻、花生产量、收获指数和土地当量比的影响Table 1 Effect of different planting patterns on yield, harvest index and land equivalent ratio of sesame and peanut

表2可见,虽然间作显著降低了芝麻成熟期的干物质积累量(图1),但不同种植模式间芝麻收获指数无显著性的差异。与芝麻相比,不同种植模式显著影响花生收获指数,M1和M2在显著降低花生干物质积累量的同时,也显著降低间作花生的收获指数,其收获指数较CK2分别显著降低14.7%和19.2%,但M1和M2处理间差异不显著。本试验条件下,M1和M2处理的LER均大于1,M2处理的LER比M1提高13.0%,说明芝麻花生4∶4模式比单作芝麻、单作花生和2∶2模式更能充分利用土地资源。

2.3 不同种植模式对芝麻、花生经济效益的影响

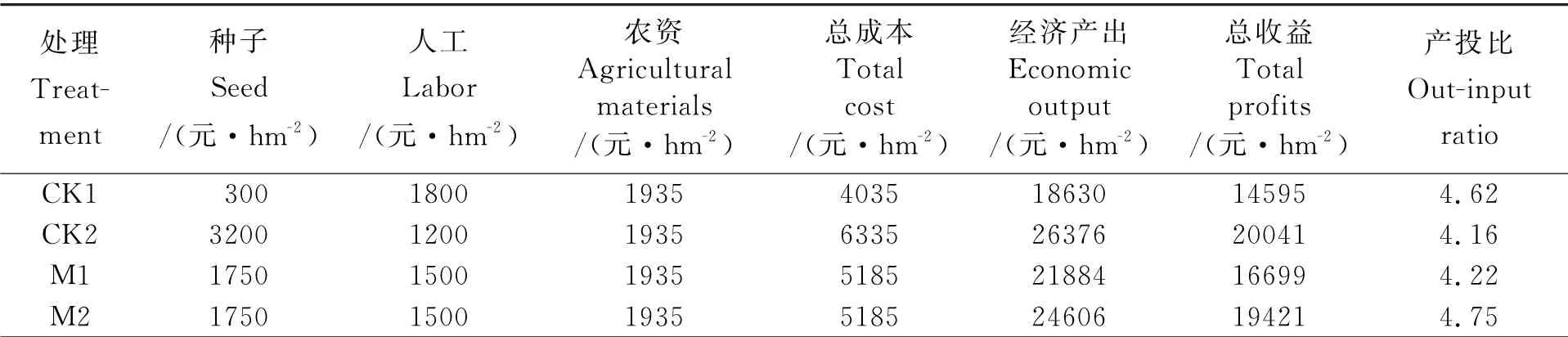

从种植成本来看,不同种植模式间农资投入无差异,但种子费用和人工费用不同。种子费用以芝麻单作300元/hm2最低,花生单作处理最高;但是,芝麻单作人工费用最高,而花生单作处理最低;总成本是CK1最低,CK2处理最高,M1和M2处理间无差异均为5185元/hm2。经济产出变化规律与总成本投入基本一致,CK1最低,CK2最高,但两种间作模式相比,M2高于M1。同时,M2处理总产投比最高为4.75,而CK2处理最低。M2处理可获得较高的经济效益。

表2 不同种植模式对芝麻、花生经济效应的影响Table 2 Effect of different planting patterns on the economic effect of sesame and peanut

3 结论与讨论

芝麻花生间作是一种高效益的种植模式,在花生行间种植芝麻,比单纯种植花生或者单纯种植芝麻效益更高[12]。本研究结果证明,采用芝麻花生4∶4模式产投比为4.75,显著高于芝麻、花生单作以及芝麻花生2∶2处理,可以获得较高经济效益,这与前人研究结果一致。本研究采用芝麻花生等带宽间作,将芝麻带和花生带隔年交替种植,可以在获得芝麻花生较高产量和效益的同时,解决芝麻、花生连作障碍的问题,促进我国芝麻、花生产业良性发展。

芝麻花生间作可利用二者的植株特性和生长发育规律,形成优势互补的立体种植结构[18],使自然资源利用率在时间、空间上得到提高,是间作系统增产的重要原因之一。本研究间作系统中,各作物产量较单作虽有所降低,但系统总产量高于单作,且土地当量比均大于1,说明两种间作模式都有增产优势,4∶4等带宽间作模式土地当量比高于2∶2模式,能更有效地提高土地利用效率,这与前人对禾本科和豆科间作模式研究结果一致[19-20]。

间作系统中低位作物受高位作物荫蔽影响,受光环境发生改变,截获的光照多是侧面光,从而影响了低位作物的生长发育和物质合成[21]。本研究中芝麻花生4∶4等带宽间作模式干物质积累量显著高于芝麻花生2∶2模式,4∶4模式通过较大的干物质积累量,获得较高的产量。同时,等带宽间作模式,隔年可将芝麻带和花生带交替种植,解决芝麻、花生连作障碍的问题。因此,可以优先选择芝麻花生4∶4模式,实现增产增效的同时,解决芝麻、花生连作障碍的问题。