其兴也勃,其衰也忽 论道州何氏家族书法

钱 松

何绍基曾如此评价邓石如之父木斋先生之书法:

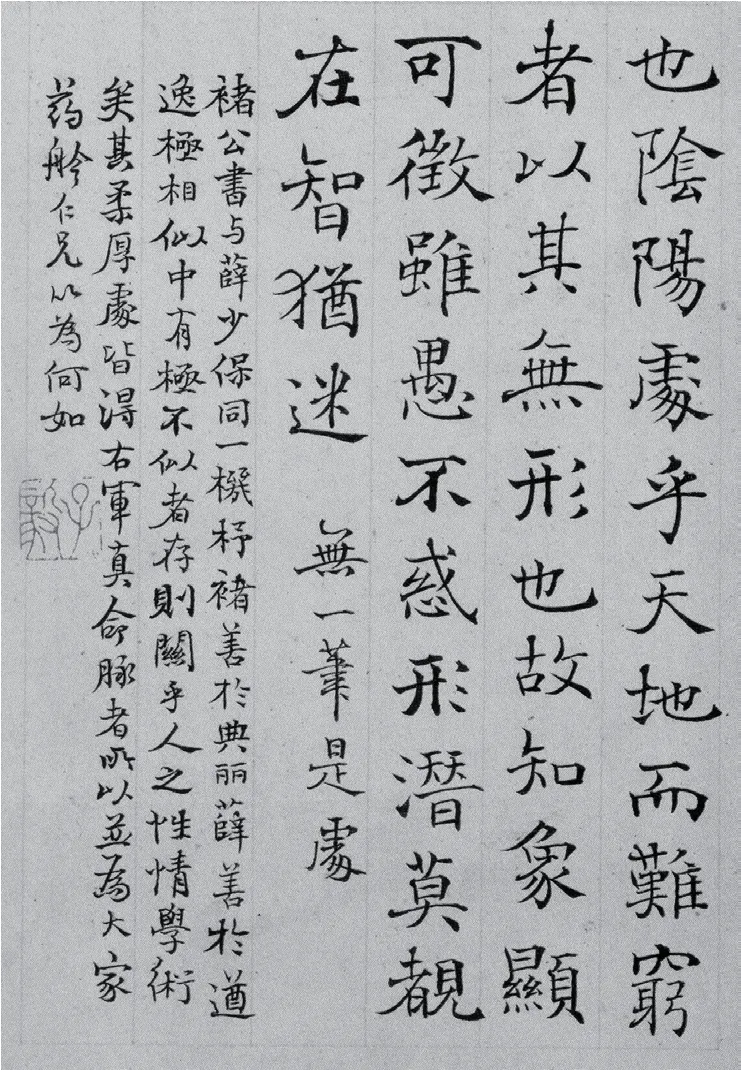

“内史书如率令,善奴秀比官奴”,古来书家多原庭诰:《晚香堂帖》中有老泉一札,宛然雪堂所自出;本朝刘文清书,亦导源于文正;梁山舟书,实规巨夫文庄,皆其例也。守之兄出示乃祖木斋先生书册,乃知完伯先生实由此扩而大之,研而精之,然其神理骨格,所谓辨其由来,波澜不二者也。1[清]何绍基撰,〈跋邓木斋先生书册为守之作〉,见《东洲草堂文钞》卷十一,转引自《续修四库全书》1529 册,上海古籍出版社,第236页。

“古来书家多原庭诰”,何绍基道出了书法史上一个普遍的现象,究其原因,与书法的实用性不无关系。书法不同于绘画、音乐,如果说,后者作为专门技艺,需是拥有特殊禀赋者经过严格的师徒授受才能领会,那么书法作为六艺之一,始终是文人士大夫不可或缺的一项基本技能,家庭的耳濡目染更胜于师徒授受。同时,无论是流传甚广的“心声心画”说,还是科举时代以书取士,都足以让书法泯灭专业与业余的界限。尤其到了科举时代晚期的清代,书法的干禄色彩愈演愈烈,莫说是享有盛名的书法世家,即便是普通的士大夫之家,父兄对子弟书法的耳提面命,早已蔚然成风,比如,何绍基好友曾国藩,在家书中多次论及临帖,道光二十三年六月六日一札云:“习字临《千字文》亦可,但须有恒,每日临一百字,万万无间断,则数年必成书家矣。”道光二十六年四月十六日一札又云:“子植书法,驾涤、澄、温而上之,可爱之至!可爱之至!但不知家中旧有《和尚碑》(徐浩书)及《郭家庙》(颜真卿书)否?若能参以二帖之沉着,则直追古人不难矣。”2[清]曹耀湘编,《曾文正公家书》,转引自沈云龙编,《近代中国史料丛刊续编》第1辑,台北文海出版社,1974年,第19182、19297页。这一现象同样应验在道州何氏家族书法中。

何氏家族的书法,可以追溯到何绍基曾伯祖何志伟,绍基谓其“以书名于时,今多传宝。”惜作品不可考。何氏书法之有作品可考者,当自何凌汉始,2016年初,湖南省博物馆联合上海博物馆、重庆中国山峡博物馆等九家文博机构,举办“还原大师―何绍基的书法世界”展(下简称“还原大师展”),展出何氏一门书画作品153 件,涵盖何凌汉、何绍基、何绍业、何绍祺、何绍京、何庆涵、何维朴四代书家,让人们对何氏一门书画有了更直观的认识,也为本文的研究提供了第一手材料。本文正是以此为基础,对以何凌汉为首、何绍基为核心的道州何氏一门书法之兴衰展开探讨。

一 何氏书法之崛起:何凌汉

何凌汉(1772—1840),字云门,号仙槎,湖南道州人,嘉庆十年一甲三名进士,官至户部尚书,卒谥“文安”。

虽然何凌汉并未蜚声书史,然而在当日无疑是善书者,据绍基载:“先公廷对时,名在第四,睿庙谓笔墨飞舞,拔置第三。”3[清]何绍基撰,〈善化黄氏藏先文安公墨迹书后〉,见《东洲草堂文钞》卷五,转引同注1,第171页。又云:“钦定《全唐文》,未与纂录,以府君书法重海内,属敬书《御序》付梓。”4[清]何绍基撰,《皇清诰授光禄大夫经筵讲官户部尚书晋赠太子太保予谥文安先府君行述》,道光刻本。此外,李宗瀚子李连琇也载:“道光间都下目朝官之善书者,有‘李郭何顾’之称,谓府君及莆田郭尚先、道州何凌汉、吴县顾莼也。”5[清]李联琇撰,《好云楼初集·叙传》,咸丰刻本。上述记载,正是何凌汉在当日书坛地位的有力见证。基于上述背景,我们相信,何凌汉对子弟的书法不会放任不管。

二 何氏书法之鼎盛:何氏四杰

何绍基兄弟四人,依次是:

长兄绍基(1799—1873),字子贞,号东洲居士,又号蝯叟,道光十六年进士,翰林院编修,历任武英殿纂修、国史馆纂修、总纂,国史馆提调,四川学政。

仲弟绍业(1799―1839),字子毅,号研芸,与绍基孪生,荫生,候选县主薄,多病,早卒。

三弟绍祺(1801―1868),字子敬,号勖潜,道光十四年举人,历官云南广通知县、江苏候补同知、台州知府、浙江督粮道。

四弟绍京(1809― ?),字子愚,斋号自娱山房,道光十九年举人,候选道。

何氏兄弟以笃学多才闻名于世,时人有“四杰”之目。四兄弟中,尤其是何绍基,因为书法优异,在殿试中险些获中大魁(后因语疵,落置二甲),这和当初何凌汉因书法出众而获中探花,冥冥中何其相应,此后绍基更成一代书法大家。其余诸弟也有不俗表现,诗人黄钊有诗赞何氏父子书法云:

君不见,瑯琊父子承典午,皇象以还肇宗祖。又不见,东海父子嗣李唐,峨嵋家法从颉颃。元明至今孰继起,始见道州名父子……画被诸郎识过庭,悬椎弟子难入室。迩来纸价高于茧,子舍几同铁门限……君不见,道州父子今王徐。6[清]黄钊撰,〈道州书系歌赠子贞及群季〉,见《读白华草堂诗·二集》卷十,转引自《续修四库全书》1516 册,第193页。

黄钊是何凌汉门下士,把何氏父子比作王、徐再世,难免过誉之处,但是如将此诗当作何氏一门讲求书法情形的叙述,倒是实录。

绍基兄弟除了善书,还长于绘画及篆刻。比如,二弟绍业“精绘事,力追宋元,花鸟人物偶一涉笔,亦清超绝俗,不落恒蹊”7[清]蒋宝龄撰,《墨林今话·续编》,中华书局聚珍仿宋版。,“还原大师展”展出绍业所绘山水轴。友人黄文涵又謂绍业“工篆刻”。8[清]黄文涵撰,〈旧雨集〉,见其《忆琴书屋存稿》卷四,光绪刻本。长兄绍基偶也寄兴绘事,友人潘曾莹谓其“喜画兰竹,似板桥道人,随意挥洒,天趣横溢”9[清]潘曾莹撰,《墨缘小录》,上海书店,1987年。,“还原大师展”展出绍基绘墨兰、山水等数种。此外,绍基早年也尝治印,23 岁时,曾与弟绍业为友人周诒朴治印数方,今尚有《颐素斋印谱》存世。10[清]何绍基钤印,参见《颐素斋印谱》,西泠印社藏。绍基兄弟对绘画、篆刻的喜好又延续至下一代,如,绍基子庆涵也善治印,据绍基好友张穆载,绍基所摹《烟雨归耕图》,“卷中印章累累,皆大郎伯原所摹”。11[清]张穆撰,〈百字令·题子贞手摹烟雨归耕图次竹垞元韵〉,见《 斋诗集》卷四,转引自《续修四库全书》1532 册,第393页。绍基长孙维朴复精绘事,据载,维朴“写山水用笔整严,思致深远,得娄东正传。少工篆刻,宗秦汉”12[清]吴心榖撰,《增广历代画史彚传补编》,载徐蜀编,《国家图书馆藏古籍艺术类编》25 册,北京图书馆出版社,2004年,第589页。,“还原大师展”展出维朴所绘《松壑烟瀑图》。上述情形,可算是何氏一门善书之后的衍生现象。

在绍基兄弟的学书历程中,何凌汉功不可没,这里对何凌汉书法及其对子弟的影响试作探讨。

何凌汉的学书经历,兹据何绍基的记述,及各地馆藏的凌汉墨迹及有关著录,粗略归纳如下:

嘉庆十年前后,凌汉34 岁左右,习褚书《乐毅论》(时当绍基7 岁):

先公廷对时名在第四,睿庙谓笔墨飞舞,拔置第三。时方习褚公《乐毅论》。13同注3。

嘉庆十三、四年,凌汉37―38 岁,临欧体《九成宫醴泉铭》(时当绍基10―11 岁):

先公戊辰、己巳间日临《九成宫醴泉铭》,乃王(案:谓成亲王)借帖令习。14[清]何绍基撰,〈题成哲亲王为谢东墅侍郎画宣城见梅图卷〉,见《东洲草堂诗钞》卷二十一,转引同注1,第28页。

嘉庆十六年至道光十年,凌汉40―60 岁,习智永《千字文》(时当绍基13―32 岁):

先文安公四十岁时得此帖宋拓本,遂专习之垂二十年,晚年笔法乃少变。15[清]何绍基撰,〈跋牛雪樵丈藏智永千文宋拓本〉,见《东洲草堂诗钞》卷九,转引同注1,第215页。

对应何凌汉的学书历程,绍基十余岁时正是乃父临习《九成宫》《千字文》时,尤其是后者,凌汉习之垂二十年,这对绍基昆季有何意义呢?

何凌汉以鼎盛之年专意临习《千字文》(想必在这同时也兼习其它碑帖),这一现象发生在他身上,也许可以仅仅理解成士大夫所必需的馆阁训练,或者说是“为学专宗洛闽”的凌汉的修身之功16[清]何维棣撰,〈先府君行略〉,见《眠琴阁遗文》,转引自沈云龙编,《近代中国史料丛刊》946 册,文海出版社,第127页。,而当这一取向为何氏昆季所遵奉时,就赋予了书学启蒙意义,因为凌汉在以临习《千字文》为子弟垂范的同时,还辅之以他的庭训:

文安公藏宋拓本临仿有年,每以“横平竖直”四字训儿等。余肄书泛滥六朝,仰承庭诰,惟以此四字为律令,于智师《千文》持此见久矣。17[清]何绍基撰,〈题智师千文〉,见《东洲草堂诗钞》卷二十,转引同注1,第16页。

所谓“横平竖直”,没有后人想像的那么深奥玄虚,也无关乎碑帖之辨。无独有偶,阮元在给钱泳的信札中也曾提及,谓:“拙书不但不工,并不能横平竖直,务乞大笔大加润色规正之。”18[清]陶湘辑,《昭代名人尺牍小传续集》,转引自沈云龙编,《中国近代史料丛刊续辑》745 册,文海出版社,第183页。在阮元的自谦中,“横平竖直”同样是一种入门级的标准,和何凌汉的庭诰一样,在这样特定的语境下,无非是指书风平实而不尚欹侧等基本要领。它也可以是一种书写的气象,就如同何绍基所说的“平平实实、匝匝周周”之类。19[清]何绍基撰,〈致李概札〉,转引自陈建明主编,《还原大师:何绍基的书法世界》,中华书局,2016年,第195页。何凌汉在指导子弟书法的同时,显然也是指导他们做人,就存世各种何凌汉书迹看来,无论所书为何体,大多笔法娴熟,气象雍容,诚如绍基所评“行笔动遵古法,其庄敬日强,天性自然,而加之人事焉”,可谓作书如作官。这一风调,也为子弟所继承,这种早年形成的审美风尚,规定了何氏子弟始终对典雅中庸的书法范式不离不弃。

若论此际书学启蒙对绍基昆季的影响,由于四兄弟早年作品罕觏,而从他们成熟期的作品看来,已是风格迥异,似乎无法在形似上找到与《千字文》《九成宫》的显著关联。然而需知,尽管他们的作品面目几经蜕变,却无不风格严谨,未尝失之疏犷,其中的严整、精熟正是对“横平竖直”庭训的最好贯彻。近人王潜刚评何绍基书法云:“其小楷先有死功夫,然后变化,脱去翰林字而入古,故妙。”20王潜刚撰,《清人书评》,载崔尔平选编点校,《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1993年,第831页。王氏所谓何氏早年“死功夫”,正是拜何凌汉此际庭训所赐。

那么,何凌汉60 岁以后,即对应着绍基34 岁以后,所谓晚年变法又作何解呢?

何凌汉的晚年变法,正是向颜体的转变。据绍基载:

(府君)晚年酷嗜鲁公书,嘉兴钱氏所藏《忠义堂颜帖》,海内孤本也,命儿辈假归钩模上石。21同注4。

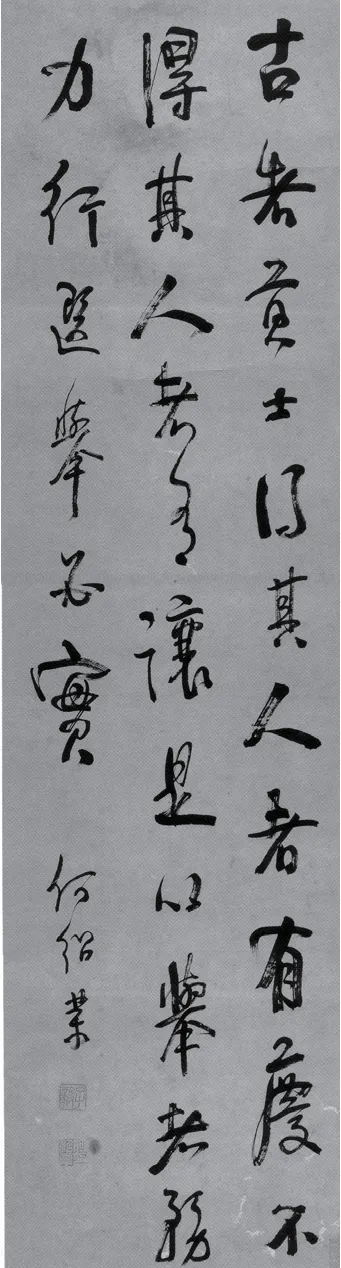

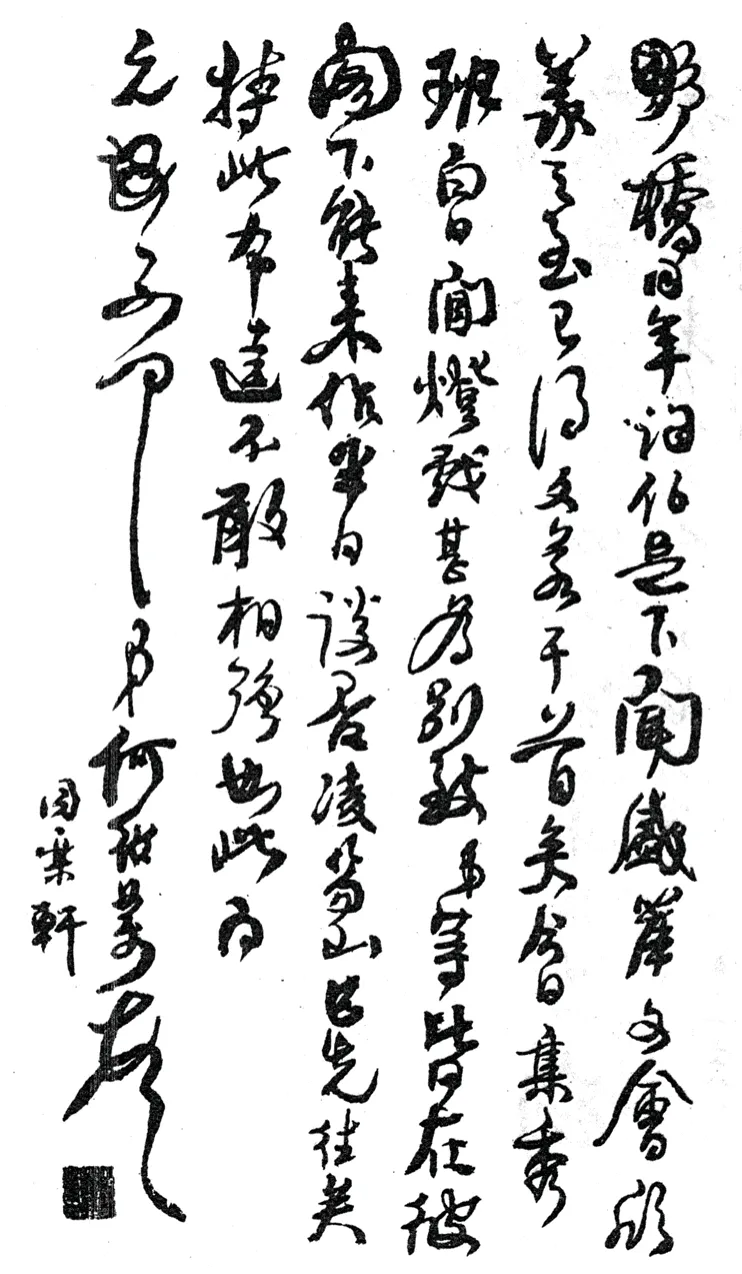

何凌汉之临习颜书,除了受时风影响,也与钱沣不无渊源。钱氏为清代颜书大家,曾任湖南学政,凌汉为钱氏所识拔,故对钱沣的字极为珍重,让子弟多方购求,绍基曰:“先文安公为先生门下士,基每南归应省试,先公辄命购藏遗墨,所收颇多。”22[清]何绍基撰,〈跋窦兰泉藏钱南园先生手札卷〉,参见同注1,第235页。凌汉晚年书法,偶有钱沣笔意,如,“还原大师展”展出的行书轴《枯树赋》(图1)。

何凌汉的临颜作品,见诸收藏及著录者有:

66 岁,临《争座位帖》(时绍基39 岁);

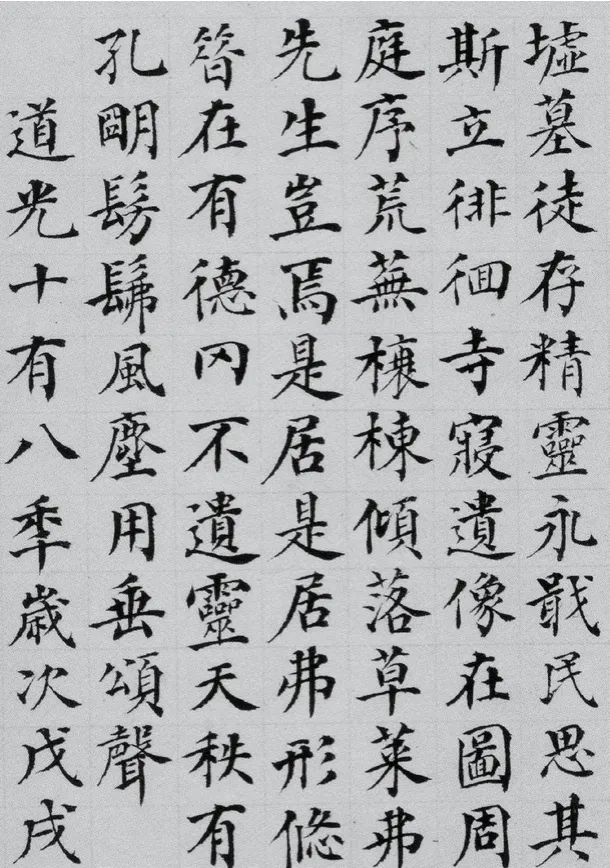

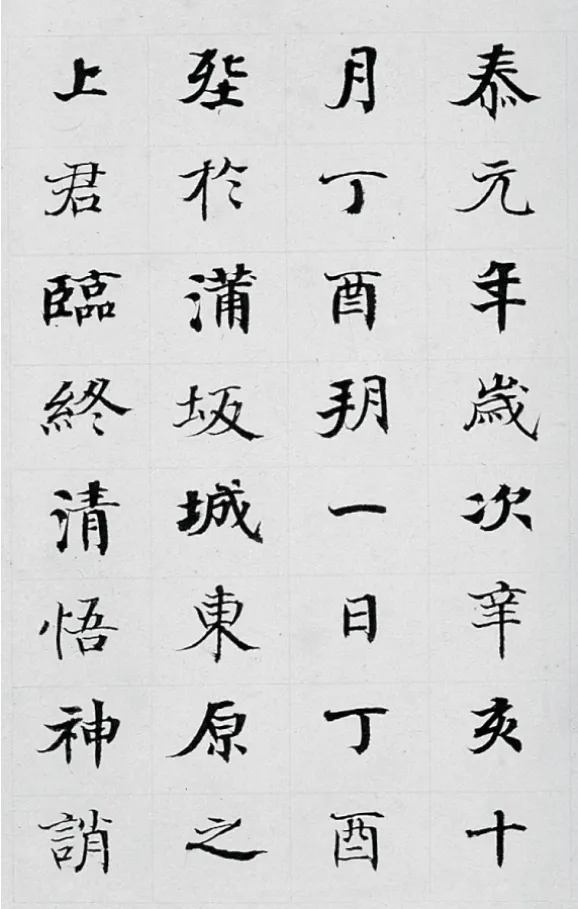

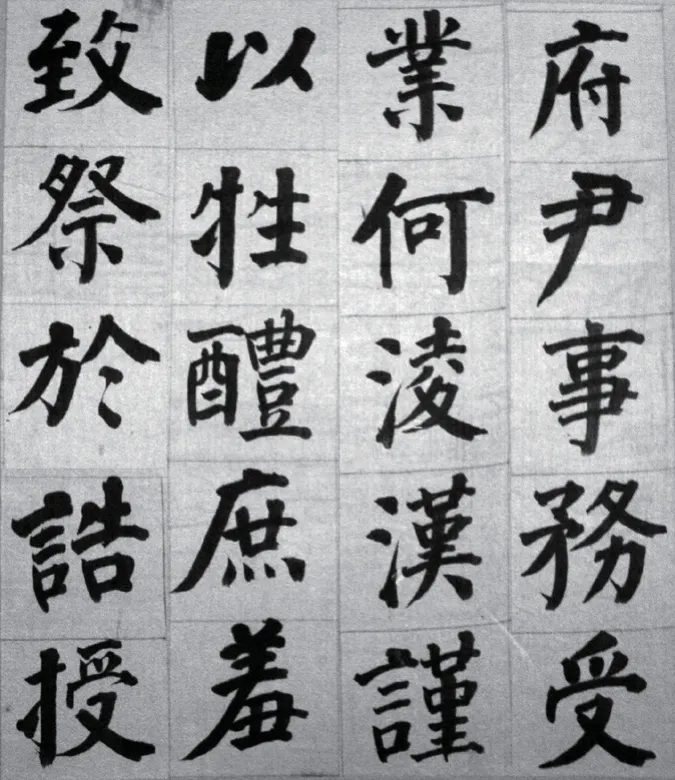

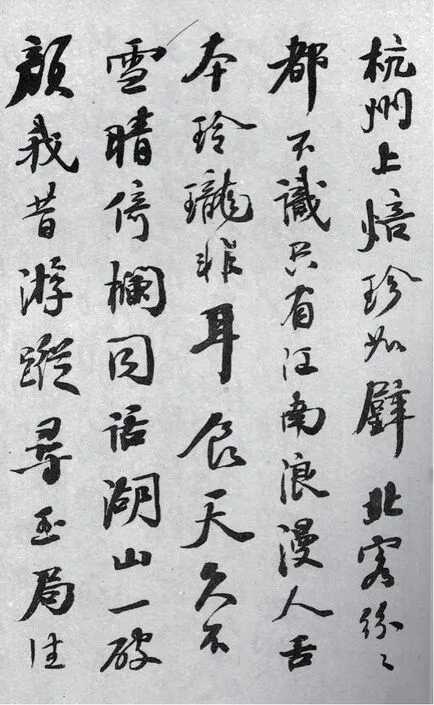

67 岁,临《东方朔画赞》(图2)、《李玄靖碑》(时绍基41 岁);

此外,《临大唐中兴颂》《呻吟语》等无纪年颜体作品,当也作于此际。可惜何凌汉69 岁即辞世,于书法一艺,未竟其志。

受何凌汉晚年书法影响,何氏子弟均浸淫颜体,主要表现在对颜体书法的收藏、钩勒、临习等。

何绍基自述:“余平生于颜书手钩《忠义堂》全部,又收藏宋拓本《祭伯文》《祭侄文》、大字《麻姑坛记》《李元靖碑》。”23[清]何绍基撰,〈跋重刻李北海书法华寺碑〉,见《东洲草堂文钞》卷十,转引同注1,第218页。又云:“大小《麻姑坛记》余弟兄每见即收,每于友于闲静时,出多本互相评赏,并它帖古拓,纵横满几,色香无际,以为至乐。”24[清]何绍基撰,〈跋小字麻姑山仙坛记旧拓本〉,参见同注23,第220页。传世《小字麻姑山仙坛记三本合装》册,何氏昆季题跋满幅。25《小字麻姑山仙坛记三本合装》,载启功主编,《中国法帖全集·单册帖》,湖北美术出版社,2002年,16 册。何绍基38 岁参加殿试时,正是以颜体书写,自述:“廷对策亦以颜法书之,十二刻而毕,为长文襄、阮文达两师相及程春海侍郎师所激赏,已置弟一,旋以语疵落置十一。”26[清]何绍基撰,〈题旧临坐位帖后〉,参见同注14,第30页。

图1 何凌汉行书,《枯树赋》

图2 何凌汉楷书,《东方朔画赞》

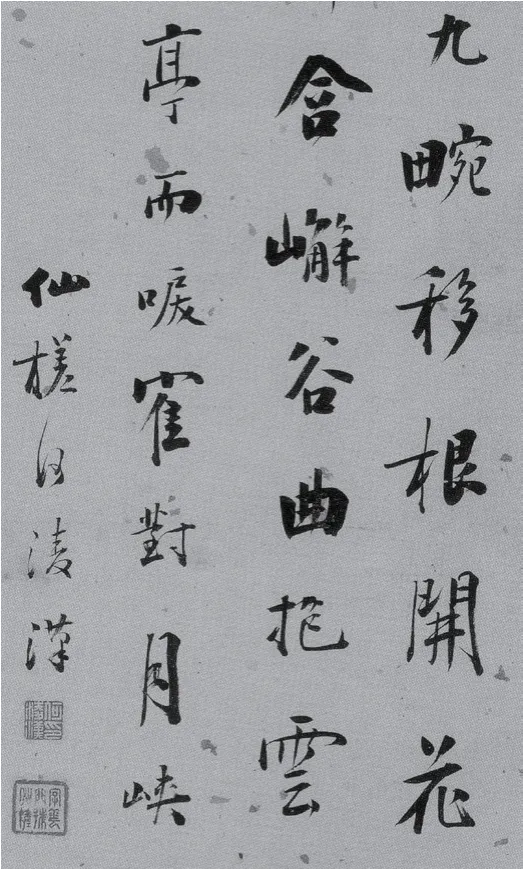

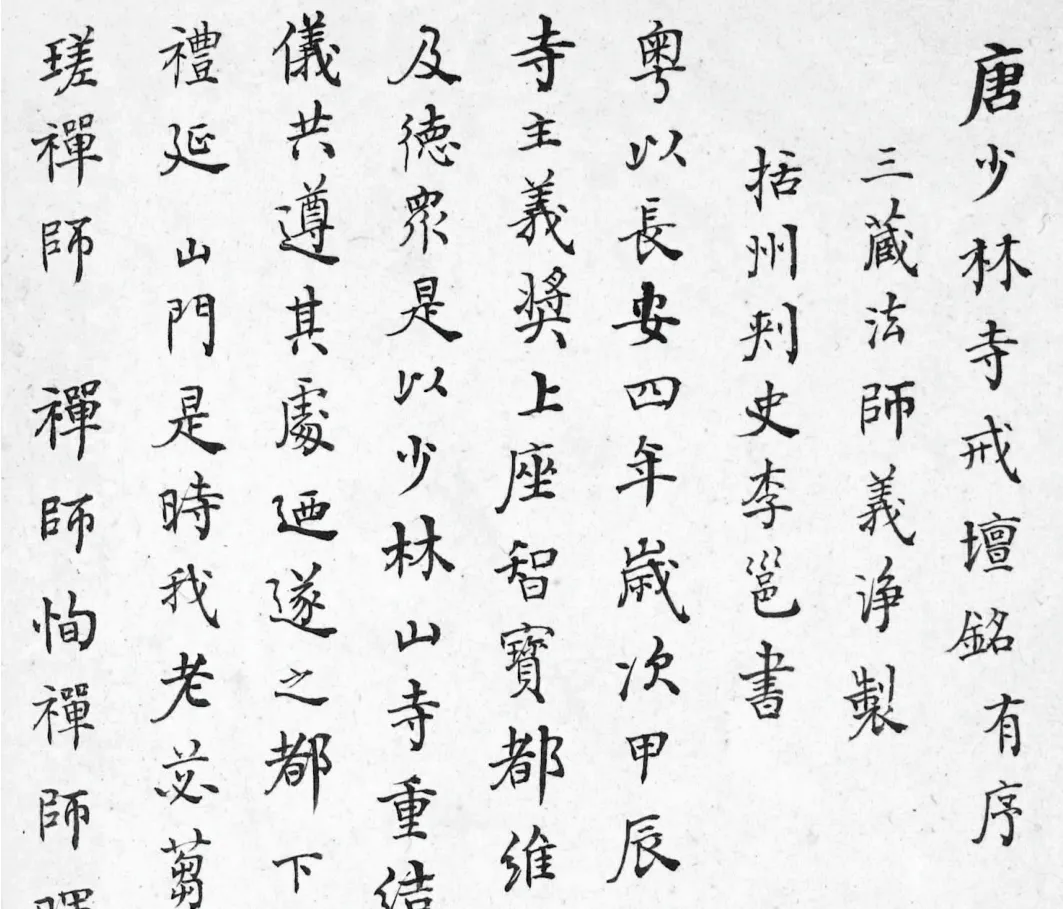

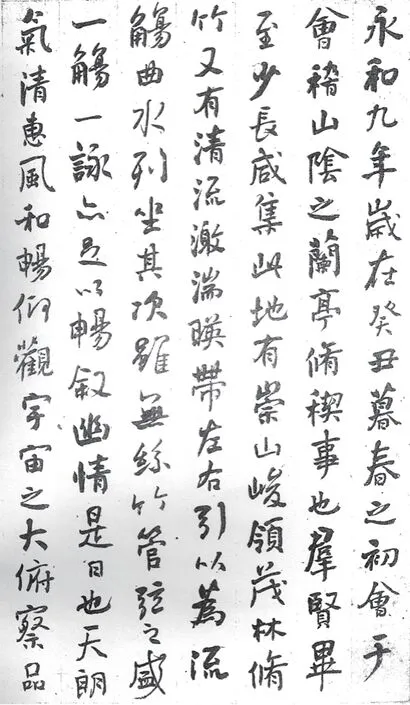

图3 何绍基临《少林寺戒坛铭》

图4 何绍基临《张黑女志》

图5 何绍业行书轴

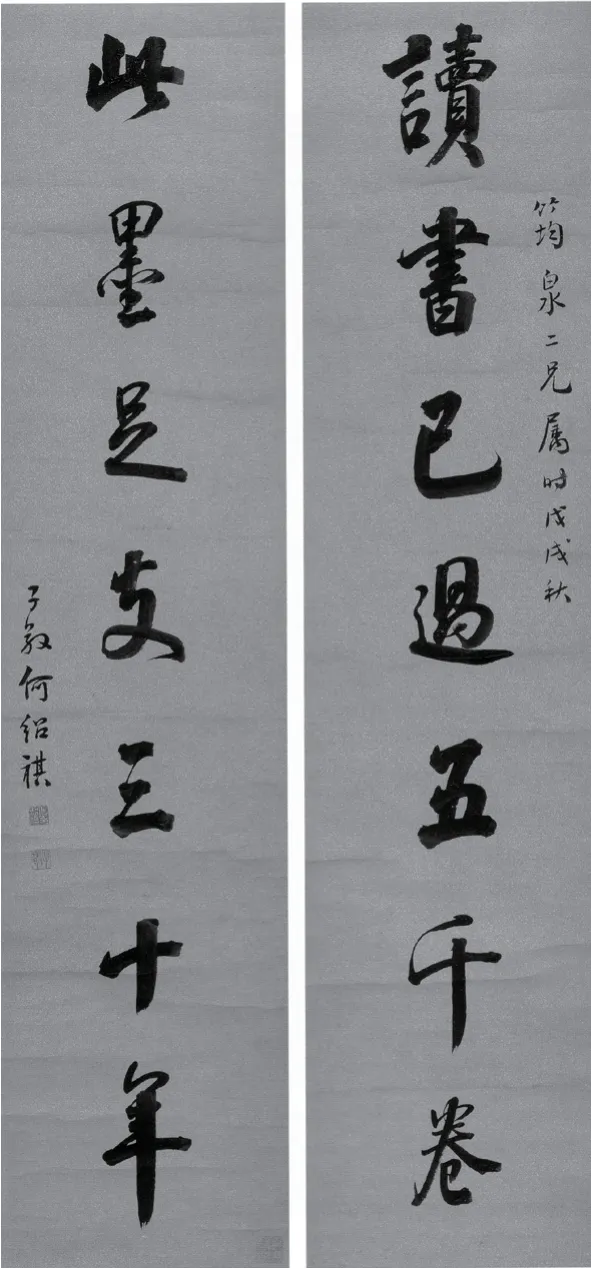

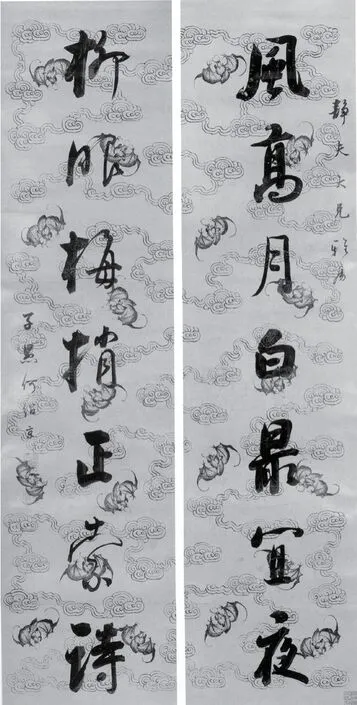

图6 何绍祺行书联

图7 何绍京行书联

甚至绍基所临摹其他书家作品,也一律留下颜体烙印,自称:“余少年亦习摹勒,彼时习平原书,所钩勒者即尽与平原近,心是所学,谓本是一意,后渐于书律有进,乃知其误也。”27[清]何绍基撰,〈跋张洊山藏贾秋壑刻阁帖初拓本〉,参见同注23,第226页。37 岁时,绍基获李邕(传)所书《少林寺戒坛铭》,当晚,于灯下缩临,今观其临本,竟与原作相去甚远,颜味更足(图3)。此外,何氏临《张黑女志》,约书于同期,也是颜体笔法(图4)。

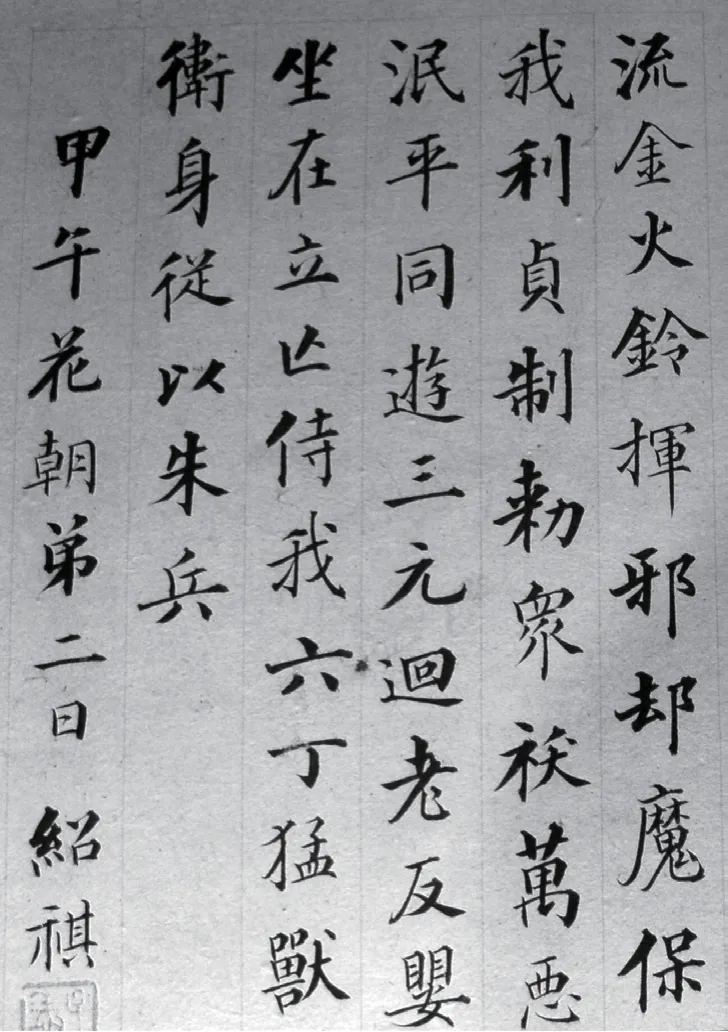

除了绍基,绍业、绍祺、绍京皆能作颜书。“还原大师展”展出绍业行书轴(图5)、绍祺行书联(图6)、绍京行书联(图7),均为颜风。

相较而言,虽然何凌汉晚年学颜,却也并非将早年所学悉数摒弃。事实上,我们会发现,因为何凌汉早年临习欧阳询、褚遂良、智永诸家,寝馈日久,后期无论怎么临习颜体,始终带着早年的底色,如,何凌汉62 岁题顾莼《墨梅图》,及大约同期致璱白、萼君手札(图8),欧、颜、董兼之,而绍基昆季因为少了这样一层铺垫,所临习反而更为纯正。比如,绍基35 岁代父作楷书祭王钟吉文(图9),对颜体的把握显然更在凌汉之上。

同时,学颜虽说是此际绍基兄弟书法的共通点,却也不是全部。何凌汉早年习褚、欧时,绍基等只是粗知执笔的少年,未必步趋乃父,及至绍基等成年后,始也兼学欧、褚等书风。于是他们临习的颜书中,偶也兼涉其他几家笔意。所不同者,凌汉以欧、褚为基,颜体为辅,绍基等人则以颜体为基,欧、褚为辅。再者,各人审美有别,取舍有殊,书风自然也有差异,即以绍基昆季论,绍基、绍业近颜,而绍祺近欧,绍京则近董,书风相映成趣。相对而言,绍祺、绍京书法更有父风。

作为何氏书法的第二代传人,绍基兄弟的出现,标志着家族书法进入鼎盛时期。这种一门擅书的个案生动表明,父辈对子弟的庭诰之功,足可以弥补天分、人力的差异,所以谈何氏昆季的书法,不能置何凌汉而不论。这一例子也充分证明,尽管何绍基以碑派书家自许,然而在其书学发展的成长期,家庭在帖学上的濡染之功从来就没有让位于阮元、包世臣的碑学鼓吹。

图8 何凌汉致萼君札

图9 何绍基代父书祭王钟吉文

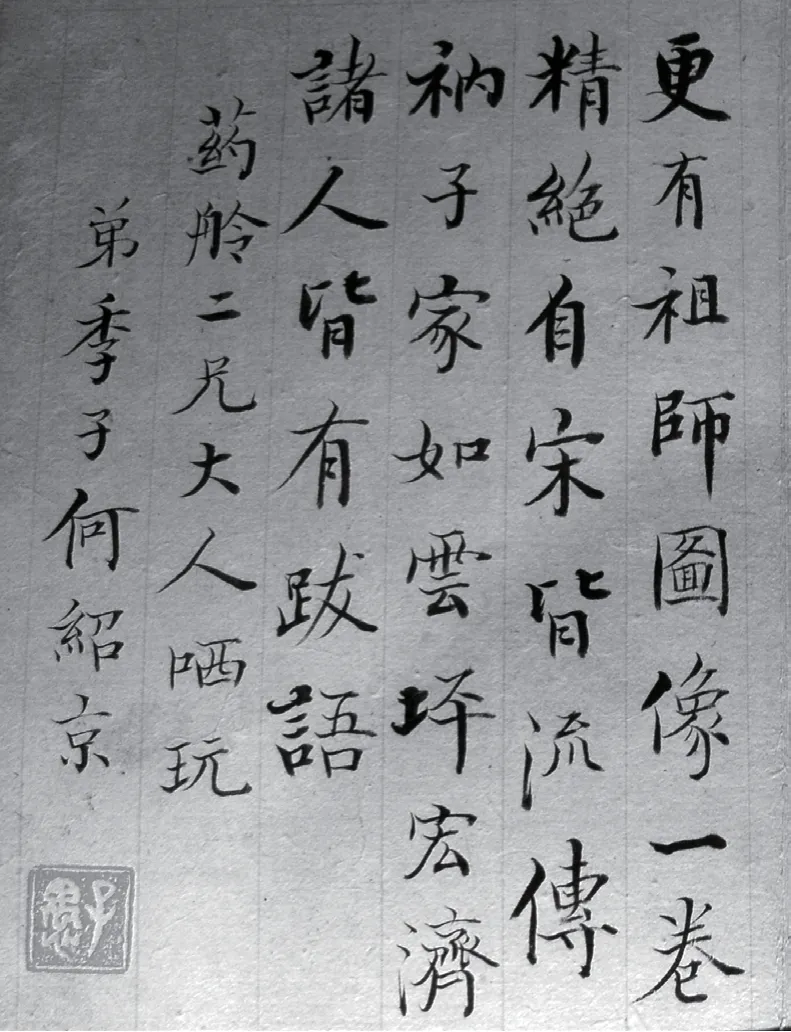

三 何氏书法之式微:何庆涵、何维朴父子为代表

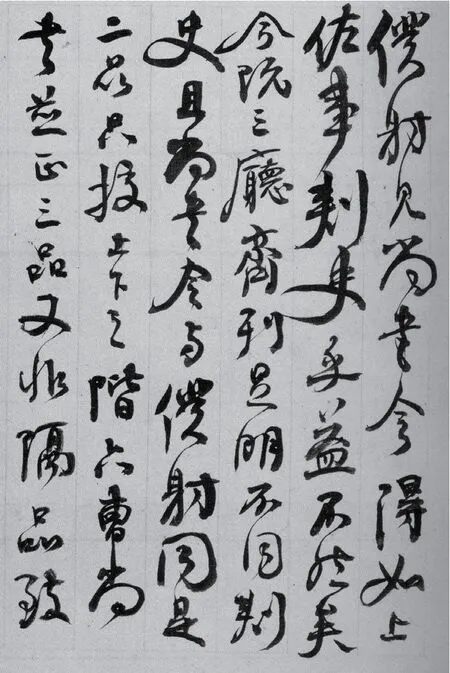

何氏书法第三代传人有绍基之子何庆涵,第四代传人有绍基之孙何维朴、何维棣,绍京之孙何维构,第五代传人有绍业之曾孙何积祜、何积祉,第六代传人有绍业之四世孙何善垣等,28曹隽平撰,〈道州何氏家族的书法〉,载《收藏》,2016年15 期,第18―27页。何氏后辈子弟的书法,可以何庆涵、何维朴父子为代表。

何庆涵(1821―1891),字伯源,绍基子,咸丰八年举人,刑部郎中,晚年主讲湖南求忠书院。何维朴(1842―?),字诗荪,号盘叟,庆涵子,同治六年副贡生,内阁中书,晚年寓沪上,鬻书画自给。

“还原大师展”展出何庆涵行书轴(图10)、何维朴行书屏(图11)。此外,湖南省图书馆藏何庆涵日记手稿,何维朴存世书迹则更夥。

何氏后辈虽然代不乏人,但已风光不再。其实,何氏家族书法的危机,早在绍基兄弟一代已悄然潜伏。

疏理何氏一门书风,我们发现,作为家族书法,家族成员之间在互相砥砺的同时,也不可避免带来趋同现象,比如,绍祺致士良札(图12),与何凌汉致萼君札相比,何其相似。“还原大师展”展出的何氏昆季早期书法中,有一件《何氏四集》册,该册书于道光十四年前后(时绍基36 岁),集合了四兄弟不同书风,计有绍基临颜真卿《争座位帖》(图13)、绍业临褚遂良《雁塔圣教序》(图14)、绍祺临《怀仁集王圣教序》《灵飞经》(图15),以及绍京摘录《庚子销夏记》等(图16)。绍基曾述及何凌汉学书经历,谓:“书法由欧、褚以进于右军、智永……晚年酷嗜鲁公书。”29同注4。该册与凌汉历年所学后先呼应,可谓各得凌汉之一体,父子兄弟书风相似程度之高,也让人称奇,比如,绍祺书《灵飞经》,神似何凌汉书《东方朔画赞》;绍业临《雁塔圣教序》,凡带圭角之处,与绍基《跋苏诗施顾合注》正相类(图17);绍基临《争座位帖》,好为缠绕映带处,也与绍业致野桥札悉合(图18);绍京摘录《庚子销夏记》,置诸绍基临《张黑女志》莫能辨。这一现象,不正是本文开头所引何绍基评邓木斋书法的翻版吗?

图10 何庆涵行书轴

图11 何维朴行书屏

图12 何绍祺致士良札

图13 何绍基临《争座位帖》

图14 何绍业临《雁塔圣教序》

图15 何绍祺临《灵飞经》

图16 何绍京摘录《庚子销夏记》

图17 何绍基题《苏诗施顾合注》

图18 何绍基致野桥札

只不过,绍基兄弟书法中仅管有何凌汉的影子,但是更多褚遂良、颜真卿、苏轼等上游经典的痕迹;反观何庆涵、何维朴父子,和父、祖辈相比,他们的书法中,很难再找出取法传统的轨迹,而是直接模拟本门家法:子作父书,或孙作祖书。具体说来,何庆涵所书介乎父、祖之间,何维朴所书则直是绍基一体,史载“(绍基)弟绍京……工书,笔法颇似其兄。孙维朴……字摹其祖。”30[清]赵尔巽撰,《清史稿》卷四百八十六,中华书局,1977年,第13436页。正是对何氏家族书法模拟之风的真实写照。

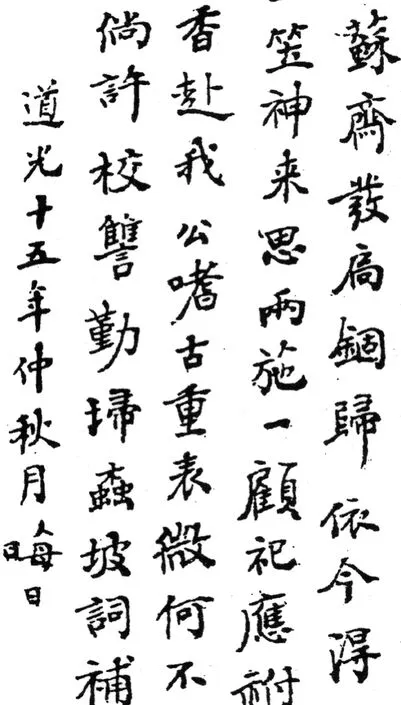

在何氏昆季中,眼界之高自然以何绍基为最。早在何凌汉在世之日,就有意摆脱父书影响,比如,在凌汉书学体系之外,又对苏轼书法有所涉猎(图19),凌汉辞世后,又攻《黄庭经》《兰亭序》以及米芾等传统经典(图20),所以,即使以中年帖学功夫之全面而论,已非诸弟所能望其项背。绍基后又临习《道因碑》,其大量临习篆隶,更非诸弟所能梦想。何况,何绍基书法最可贵的,也是本门子弟最缺乏的,其实还在眼界气度,他说:“乌乎书本六艺一,蕲进于道养务充。”31[清]何绍基撰,〈猿臂翁〉,见《东洲草堂诗钞》卷十四,《续修四库全书》1528 册,第704页。又云:“诗文字画,不成家数便是枉费精神,然成家尚不从诗文字画起,要从做人起……人做成路数,然后用功于文字,渐渐般移,其艺必成,适肖其人。”32[清]何绍基撰,〈题冯鲁川小像册论诗〉,见《东洲草堂文钞》卷五,转引同注1,第178页。他主张道、艺合一,认为艺术乃由“真我”搬移而来,有可观之人,方有可观之文艺,所以艺术的提升不止关乎技法,更关乎作者的个人修为。他对历史上王羲之这样的技法型书家不置可否,却对宋代黄庭坚、苏轼极为赞赏。他对黄庭坚论“俗”说最所倾倒,曾云:

余尝谓:山谷云:“临大节而不可夺,谓之不俗。”此说“不俗”两字最精确。俗不是坏字眼,流俗污世,到处相习成风,谓之俗。人如此,我亦如此,不能离开一步,谓之俗……惟山谷此语说得确,惟余体会山谷此语到文字上,见得通透,是否?是否?33[清]何绍基撰,〈与汪菊士论诗〉,参见同注32,第180页。

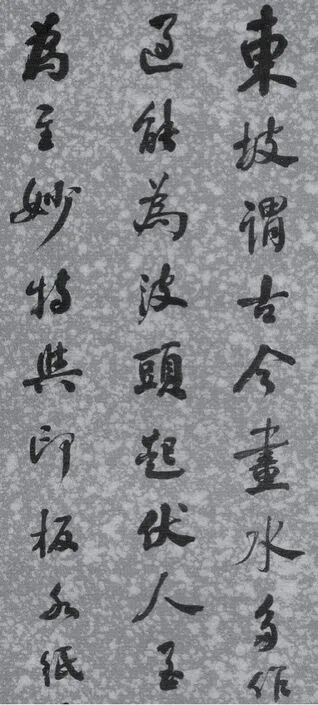

论苏轼则曰:

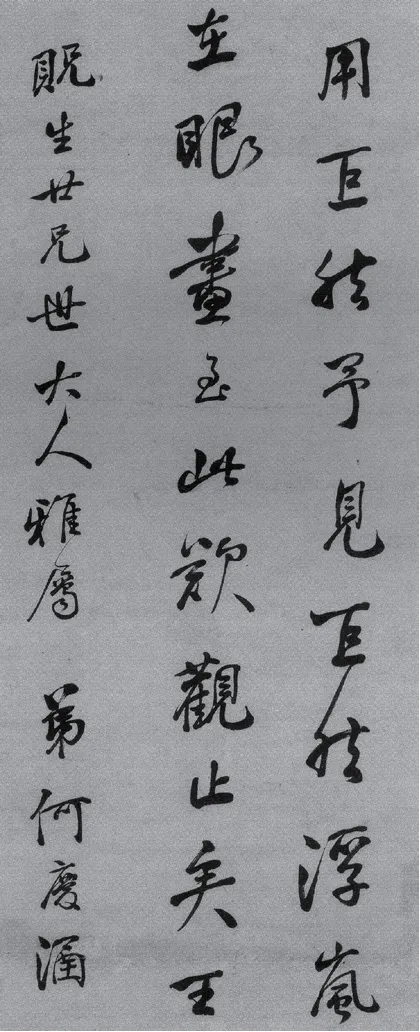

“羲之俗书趁姿媚”,昌黎语岂为过哉!东坡、山谷、君谟、襄阳,不受束缚,努力自豪,然摆脱拘束、率尔会真者,惟坡公一人,三子者皆十九人等耳。34同注27。

图19 何绍基诗稿

图20 何绍基临《兰亭序》

何绍基如此推崇苏、黄,可见,他在艺术创作中的自我意识是多么强烈,又岂会甘心模拟?

何绍基的眼界,源于他在诗文书画多领域交叉融合的修养,也源于他广交天下第一流人物所获得的熏染,还源于他一生纵览名山大川以拓其心胸的经历,这种字外功夫,对绍基诸弟来说已然望尘莫及,又岂是身处文化精英圈之外的后辈子弟们所能模拟?

这方面,绍基子何庆涵的表现颇发人深省,据庆涵子何维棣载:“编修公(案:谓绍基)督之严,偶有不怿,府君震栗终日,伺色霁始喜,如是者五十余年勿怠”,又谓:“曾文正公(案:谓曾国藩)见而奇之,为书诫其诸弟,数数称府君专勤嗜学,三百六十日除作诗文时,无一刻不温书,真可谓有恒者。”35同注16。身为名父之子,偏巧绍基还是严父,无怪乎何庆涵如此谨小慎微,局量这般之小,他在书法上恪守家法,无法度越乃父,也就丝毫不让人意外了。

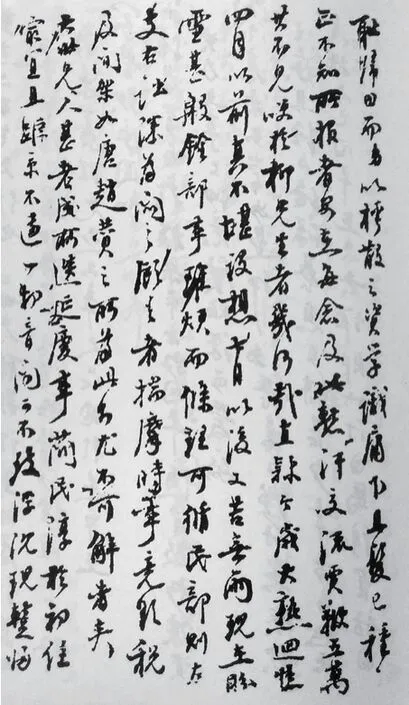

然而何绍基竟对后辈书法临摹现象不以为意,如,绍基在四川学政任上,有书致弟绍京云:“前夹片仍是桂桂(案:谓何庆涵)写,人认不出耳。”36童曼之编,《何绍基墨迹》(三),湖南美术出版社,1996年,第18页。绍基似乎为何庆涵能仿父书而沾沾自喜!或许正是在这种默许甚至鼓励下,子弟多能模仿绍基书风,如,子弟誊抄绍基《东洲草堂文钞》稿,若非“基”字避讳,谁又能想到,竟然不是绍基手迹(图21)?

也有时,这种临仿夹杂了些许无奈。何绍基晚年手颤,作品每多子弟代笔,据绍基74 岁致某人札,谓:“ 条对收润笔昔多,今亦难写矣,奈何!奈何!钟钟(案:谓何维朴)代笔尚行时耳。”37高朝英撰,〈何绍基手札七通考释〉,载《文物春秋》,2012年2 期,第75页。此外,何维朴晚年鬻书自给,模仿绍基书风,也同属无奈之举,只是这种模仿,虽驾轻就熟,却了无新意,马宗霍评:“诗荪(案:维朴)书法全仿道州,惟规矩已甚,未克绳其祖武。”38马宗霍撰,《霋岳楼笔谈》,文物出版社,1984年,第244页。

至此,何绍基书法为一门所独尊,而绍业、绍祺、绍京书风,在后辈中鲜有问津者。子弟选择煊赫一时的何绍基书体进行模仿,以实用的角度而言,本也无可厚非,但以书学史的眼光看来,却是让人警醒的。明代莫是龙论吴门书派,对吴门子弟“皆文氏一笔书,初未尝经目古帖”的现象早有诟病。39[明]莫云卿,〈评书〉,转引自崔尔平选编点校,《明清书法论文选》,上海书画出版社,1994年,第213页。何绍基却对本门书法模拟之风熟视无睹,他曾经对包世臣书派不无微辞:“包慎翁之写北碑,盖先于我二十年,功力既深,书名甚重于江南,从学者相矜以包派,余以‘横平竖直’四字绳之,知其于北碑未为得髓也。”40[清]何绍基撰,〈跋魏张黑女墓志拓本〉,参见同注15,第213页。莫非,在如今的何绍基看来,何派书法较之包派,早已不遑多让?由于何氏家族书法缺乏应有的自省,何绍基既是家族书法传奇的制造者,又是终结者,何其讽刺!41何氏家族书法的式微,也折射出书法转型乃至整个社会转型中的双重尴尬。一方面,晚清书法,已呈现碑、帖两条截然不同的发展脉络,何氏后人身处这样的十字路口,既没有像祖辈那样上溯帖学经典,也没有在碑学领域开疆拓地,模拟成了他们唯一的选择。另一方面,随着晚清社会转型,文化风尚及科举制度也悄然发生变化,何氏门第风光不再,精英光环逐渐褪去,从贵仕之家变为寻常百姓,在家族文化熏陶上优势不再,何况,自古以来书以人传,何氏家族既已被精英文化边缘化,则家族书法之星光暗淡也在情理之中。

在书法史上,像王羲之家族这样家声不坠的例子必竟是少数,我们对何氏家族书法的指谪或许苛求太甚,然而受何绍基书法影响者,岂止何氏一门,还有何氏门下士如傅寿彤、徐树铭、沈葆桢、叶道芬,友人如曾国藩、陈介祺、杨翰、吴云(及其子吴承溥),后学如赵之谦、翁同龢、杨守敬、李瑞清,乡后进如曾熙、齐白石、谭延闿泽闿兄弟等,在清末民初的书坛上,诸家热闹上演的学何效应,不正是何氏家族书法史的放大?

其中不乏少数清醒者:曾国藩评何绍基书,以为必传千古,但曾氏自作书,未尝模拟何氏;翁同龢钦重何氏,却不作描头画角式临摹,其气象之浑厚高古,较之何氏犹且难分伯仲;赵之谦早年颜体书风,置之何氏书中不能辨,后矫然思变,脱胎换骨;杨守敬书不衫不履,脱略形迹,于何氏晚年书风颇有神会;白石老人早年规模何氏,后洗尽前习,自名一家。此数子,面对何氏书法未尝迷失自我。

而风尚中的多数人,与何氏子弟一样,整体上模拟何绍基书风,甚者可以乱真,然而终究是过眼云烟。有人更变本加厉以模仿何氏之颤笔,为书坛徒增一种习气。

如果说,何绍基书法的成功,源于其风格面目的独特性,而拟何书风的盛行,既在气息神韵上与何氏本人有着霄壤之别,又在客观上降低了此类书风的辨识度,从而导致该派书风的式微,其兴也勃,其衰也忽!

只是书法史上临仿之风,又岂独何派书风为然?

——何绍基特展