基于CNKI文献计量分析的博物馆智慧化科研管理研究

王开 王云鹏

[摘 要] 中国知网的文献计量分析数据显示,“博物館管理”在博物馆领域研究比重一直较低,科研管理作为博物馆管理运作的基础之一,如何与博物馆的智慧化建设相结合是亟待解决的问题。博物馆科研管理普遍存在服务职能不足、信息闭塞、行政程序烦琐、对自身藏品研究不深入等情况,制度上的调整能够解决部分问题。构建具有博物馆行业特性的科研管理平台可以进一步提高博物馆的科研管理效率和科研实力。

[关键词] 博物馆管理;科研管理;科研管理平台;文献计量

0 引 言

2019年8月19日,习近平总书记在敦煌研究院座谈时的重要讲话中提出,加强文物价值挖掘阐释,深入研究和大力弘扬中华优秀传统文化,更好提炼、展示、传播文物蕴含的精神标识、文化精髓和当代价值,讲好文物故事,发挥阵地作用,展示中华民族文化自信,铸牢中华民族共同体意识[1]。博物馆作为中华优秀传统文化传承与展示的重要载体,是传播精神标识、展现文化自信的前沿阵地。随着数字化信息技术的快速发展,建设“智慧博物馆”成为新时期博物馆的转型方向和目标,博物馆的智慧化管理作为其中不可或缺的一部分,由于新技术的引入和信息化智慧化概念的延展,亟需被重新重视和深入研究。

1 基于CNKI文献计量的“博物馆管理”研究趋势初探

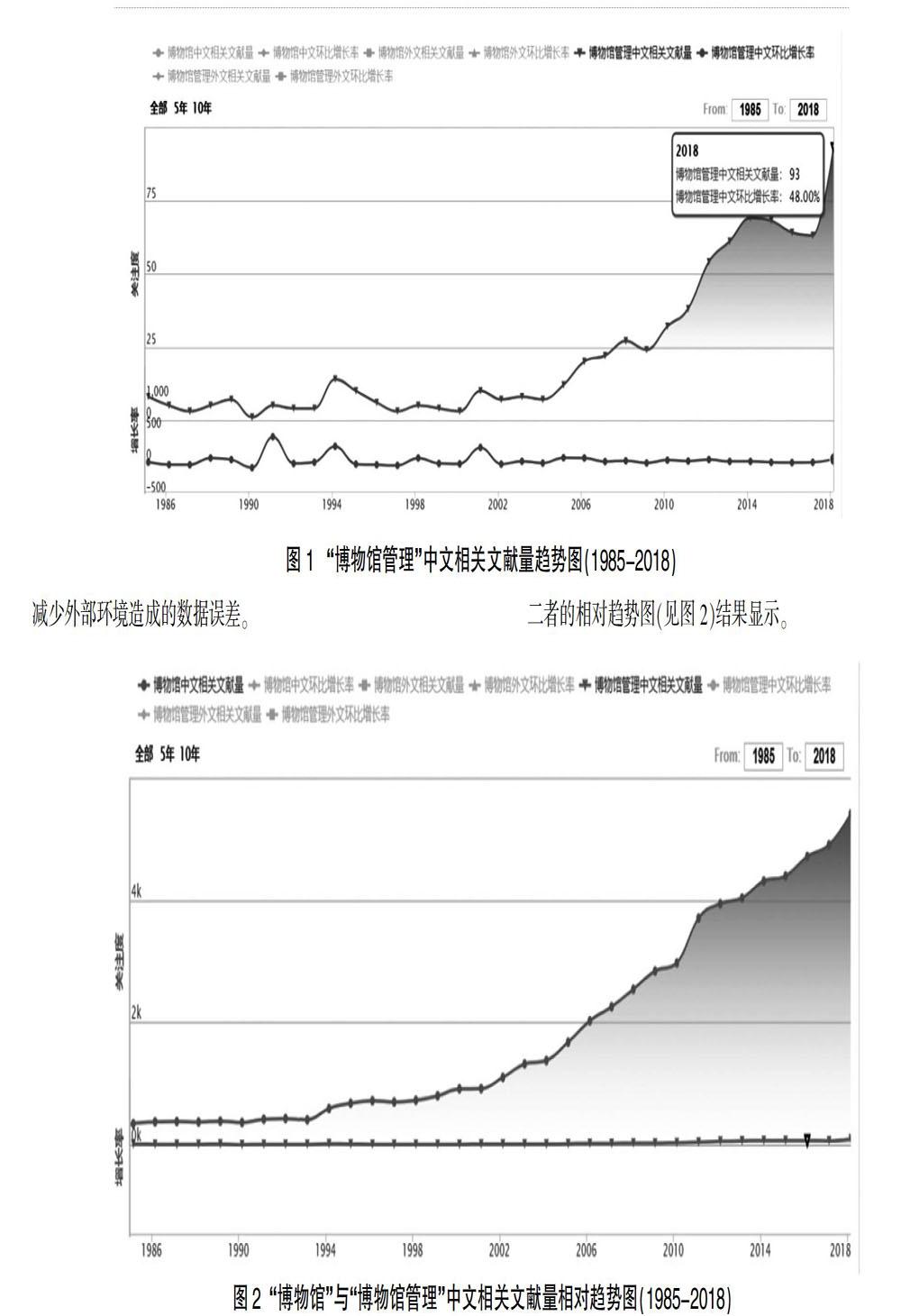

在中国知网(CNKI)中以“博物馆管理”作为关键词搜索学术期刊数据库、博硕士论文数据库和会议论文数据库,获得的相关领域研究论文数据信息多达2 610条。通过知网数据库在线分析工具进行指数分析的结果显示(见图1),第一篇“博物馆管理”中文相关文献于1985年正式发表。2005年以前“博物馆管理”中文相关文献每年发表数量稳定,界于1~15篇之间,其中1994年和2001年分别为14篇和12篇,达到区间小峰值。2005年至2014年,“博物馆管理”中文相关文献数量较以往出现大幅增长,整体呈上升趋势,中间略有下降。2014-2017年,“博物馆管理”中文相关文献每年发表数量稳定在60~70篇之间,2018年达到历史最高值93篇,较2017年增长率达到48%。

考虑到1985年至2018年间知网收录文献的局限性、早期纸质文献的数字化工作尚未全面开展等问题,单一领域的绝对趋势可能无法准确反映其实际发展情况,因此将“博物馆管理”研究文献发表情况与“博物馆”领域文献发表情况进行对比,以减少外部环境造成的数据误差。

二者的相对趋势图(见图2)结果显示。

“博物馆”领域的相关研究成果自2003年起呈现大幅度增长,而“博物馆管理”方向论文数量的增长相对滞后。

2003年至2018年间,随着时间推移,“博物馆管理”方向的研究成果数量在“博物馆”领域中所占比重逐渐下降。1985年,“博物馆”领域中文文献总计341篇,其中8篇与“博物馆管理”相关,比例为2.34%;2018年,“博物馆”领域中文文献总计5 410篇,而“博物馆管理”相关中文文献93篇,比例减少至1.72%。

在“博物馆”领域中文相关文献发表数量排名前十的机构(见图3)中,博物馆仅占四席,其中中国国家博物馆和故宫博物院分别以788篇和757篇的数量优势占据前两位,上海博物馆和南京博物院排名第六位和第十位。而“博物馆管理”中文相关文献发表数量排名前十的机构中(见图4),博物馆数量增至六席,其中故宫博物院的相关研究成果最为丰富,达到20篇,北京大学、复旦大学和吉林大学的研究产出高于其他博物馆和相关机构。

2019年1月至9月,“博物馆管理”中文相关文献已发表140篇,总被引次数32次。图5是利用CNKI计量可视化分析工具对这些文献综合分析后生成的关键词共现图。图中黄色和蓝色圆点代表文献中出现的每个关键词,黄点越大表示该关键词出现的频率越高,黄点之间的连线代表两个关键词共同出现的频率,连线越粗表示被连接的两个关键词共同出现的次数越多。

图5清晰地展示了博物馆管理领域的最新关注内容,主要集中于“藏品管理”、“藏品保护”“文物保护”“数字博物馆建设”等方面,博物馆的“科研管理”并没有出现在其中,而故宫博物院2019年在该领域的发文数量依然占据第一位(见图6)。

综合以上数据不难看出,博物馆管理方面的研究工作一直不是博物馆领域的研究重点,近年来虽然越来越多研究者投身到相关领域中,但研究力量依旧薄弱,成果也比较有限。

2 博物馆科研管理现状

科研管理是博物馆管理中极为重要的一环,也是博物馆提升科研影响力和学术价值的基础之一。科研能力作为我国国家一级博物馆评估体系中的重要测评项目之一[2],是科研管理工作优劣的最直接体现。博物馆的科研工作与高校、科研院所有较大差别,主要包括学术性研究、科普化研究和服务性研究(出版物、学术动态资料)三类[3]。博物馆的科研管理工作可以根据三方面的不同需求相应开展,既关注科研活动的过程,也重视科研成果的转化与服务。目前博物馆的科研管理普遍以学术性研究和服务性研究管理为主,在科普化研究的管理方面相对薄弱。

博物馆的核心是藏品,首要功能是将藏品的历史价值、文化价值以一定的叙事方式呈现给观众。要讲好文物故事,离不开对藏品的深入研究,国内博物馆虽然藏品数量众多,但对自身藏品的研究做的并不够。以中国国家博物馆、故宫博物院、上海博物馆和南京博物院2011年至2019年10月1日的知网检索数据为例:中国国家博物馆馆藏文物140万余件(套),其中一级品5 000余件(套)。自2011年中国国家博物馆新馆开馆以来,馆内科研人员在中国知网共发表文章1 072篇,其中对本馆藏品开展相关研究工作并发表文章89篇(见图7),总被引次数33次,篇均被引数0.37,其中受到国家社科基金资助的文章1篇,90%以上的论文由博物馆研究人员独立完成(见图8),与中央美术学院、中国艺术研究院有合作成果(见图9)。

故宫博物院藏文物186万余件(套),其中一级品8 000余件(套)。自2011年至今,故宫博物院的科研人员在中国知网共发表文章888篇,其中对故宫藏品开展相关研究工作并发表论文94篇,总被引次数78次(见图10),篇均被引数达到0.83,其中获得国家自然科学基金资助2篇、国家社科基金资助1篇、中国博士后科学基金资助1篇,以研究人员独立完成论文为主(见图11),合作单位包括北京大学、清华大学、北京师范大学等(见图12)。

上海博物馆拥有藏品近102万件(套),其中珍贵文物14万余件(套)。2011年至今,馆内科研人员在中国知网发表文章总计268篇,其中对上海博物馆藏品的研究论文27篇,总被引次数12次(见图13),篇均被引数0.44,未获得基金资助,以研究者独立完成论文为主(见图14),与复旦大学、上海交通大学开展部分合作(见图15)。

南京博物院拥有藏品42万余件(套)(2010年统计数据),国宝级文物和国家一级文物2 000余件(套)。2011年至今,院内科研人员在中国知网发表文章总计422篇,其中对南京博物院藏文物开展相关研究工作并发表论文30篇,总被引次数9次(见图16),获得国家科技支撑计劃基金资助1篇,研究人员合作完成论文比重较高(见图17),与中国科学技术大学、江苏电视台、东北烈士纪念、江苏省丹阳市博物馆等多家单位有合作成果(见图18)。

综合四家国家一级博物馆的数据来看,藏品研究文章发表数量相对于藏品数量来说只是沧海一粟,博物馆坐拥巨大的藏品资源优势,却没有得到充分的发挥,与高校、科研院所和其他文博单位的合作微乎其微。四家单位中,仅故宫博物院的论文被引数超过0.5,其他三家单位的论文被引用数量均不高,表明藏品研究相关成果在行业内造成的有效影响十分有限。诚然,小部分论文的相关数据不能完全代表一家博物馆的整体科研实力,但从一定程度上反映出博物馆科研水平的不足。同时,博物馆藏品资源的封闭和科研课题的封闭也限制了高校和科研院所对馆藏文物深入研究的可能,降低了文物资源的有效知识转化率。

国内博物馆针对这些问题在科研管理工作中进行了多方探索,以促进馆内和馆外人员的合作,加深对馆藏文物的横向比较研究和纵向深度研究。如中国国家博物馆于2018年成立了科研管理处、研究院、考古院、文保院、书画院等管理和研究机构,结合新时期博物馆的责任和使命制定馆级项目申报指南,鼓励馆内研究人员与馆外单位积极合作共同承担课题,组织培训、讲座、研讨会、专家座谈会等多种学术交流活动,提高馆内研究人员尤其是青年学者的科学素养和研究视野,成立博士后科研工作站,与北京师范大学、中国社会科学院等科研院所开展博士后联合培养,招收访问学者等。这些科研管理制度上的规划和调整都能够有效激励博物馆科研人员的研究热情,引导其研究方向,构建良好的博物馆科研环境。

3 博物馆智慧化科研管理平台基本设计思路

博物馆科研管理工作的全面铺开必然会产生大量的过程和结果数据,合理的存储、分析和运用这些数据,是科研管理从经验化向数据化驱动转变的重要契机。以博物馆科研大数据为基础的科研管理平台将是博物馆科研制度高效管理与执行的重要保障,也是博物馆未来科研规划的重要依据。目前博物馆的科研管理工作普遍存在以下问题:

(1)管理职能强于服务职能。博物馆的科研管理工作以科研管理部门为核心,实施的职能更多在于对馆内科研资源、科研人员的分配和管理,对科研过程中出现的困难和问题倾听较少,也较难解决。

(2)科研信息相对闭塞。馆内科研人员从科研管理部门获取项目申报、成果评奖、学术交流等科研信息的渠道较少,便捷性较低,科研信息和资源缺乏整合、公开、查询、交流平台,导致科研资源的分配和使用易产生冲突和冗余,研究人员对馆内的科研进展和成果不了解,成果转化也就更加困难。

(3)科研管理程序相对烦琐。由于科研管理信息存档的需求,科研人员参与馆内科研活动的方式大多以提交纸质材料为主,在与管理部门的对接过程中,容易产生很多无效沟通,大量时间浪费在行政程序而非研究工作中。

科研管理平台在其他领域相对比较成熟,对上述部分共性问题能够较好解决,而博物馆领域的科研管理平台在延续成熟经验的同时,具有一定的行业特殊性。以中国国家博物馆的科研管理体系为参考,科研管理的主要工作职能包括科研项目管理、科研成果管理、学术交流管理和博士后工作站管理四个部分。科研管理平台应集合四方面功能于一体,完成信息资源整合的同时保留各自相对独立的管理系统。具体功能模块包括科研项目管理系统、科研成果管理系统、学术交流管理系统和博士后工作站管理系统,四个模块在申请、审批和管理过程中相对独立,而产生的科研数据和使用的科研资源彼此共享。

4 博物馆智慧化科研管理平台基础功能搭建

4.1 科研项目管理与服务功能

博物馆的科研项目具有周期短、任务具体性强、可操作性高、与工作结合紧密等特点,目前仅面向馆内研究人员开放申请,支持跨部门跨单位合作,考虑到项目的时间分配和完成质量保证,要求每位研究人员最多参与两项课题申报。在实际申报过程中,馆内研究人员沟通交流不畅的问题凸显出来,项目申报内容出现重复、申请书由于格式或内容问题多次修改提交,也有研究者同时参与多个项目申报等。对此,在科研项目管理系统的设计中应着重注意几个方面。

4.1.1 项目申报管理

支持项目申报指南中的申报方向构建与用户选择。

支持项目申请人及合作者信息的自动识别、查重、提示与限制。

支持管理员账户设定和调整项目申报书格式、填写规范,系统自动完成填写信息识别,支持生成格式固定的申报文本。

支持管理员账户与用户账户的历史信息查询、多数据标签(如年份、项目类别、执行情况、成果类型等)统计、分析、可视化与兼容数据分析工具的多格式导出。

4.1.2 项目评审管理

对项目申报进行层级管理,申请书的流转过程体现为“项目申请人—项目合作者—申请人所在部门领导—科研管理部门—申请人”模式。

支持项目类别设置、标签化及分组,支持各种标签下的项目申报文本发送至评审专家用户端进行项目评审、打分和意见反馈。

支持单一项目的评审结果汇总、统计;支持多项目评审结果汇总、统计、分析及可视化。

4.1.3 项目信息管理

设置科研项目通知、公示、新闻等信息发布模块。项目申报通知、结果均在前端页面显示。用户可查询科研項目历史信息,包括每年完成立项的项目名称、负责人及合作成员,以便有共同研究兴趣的人员沟通与合作;对已结项的项目,可查询的数据还应包括项目成果列表,为后期的成果转化(展览、出版、交流等)提供数据支持。

4.1.4 项目执行监督管理

支持有选择的项目评审结果和电子合同反馈给项目申报人及合作者。

支持“申请人—申请人所在部门—科研管理部门”三层级电子合同签订。

支持完成合同签订的项目自动进入执行层面,建立项目成果数据库和经费数据库,支持项目负责人提交论文、专利、展览大纲、活动方案、修复报告、结项报告等各类形式的项目成果。

支持定期向项目负责人推送项目进度更新通知,项目负责人更新项目阶段及预算执行情况,支持所有数据的汇总、筛选、查询、可视化及信息导出。

4.1.5 项目评定管理

支持将提交结项申请的所有项目信息推送至评定专家小组,各评定专家根据项目任务完成度、经费使用情况等反馈评定结果,支持数据汇总分析和综合结果编辑,并将综合评定意见反馈至项目负责人及合作者,完成项目生命周期。

4.2 学术活动管理与服务功能

在学术活动管理方面,馆内各部门都会因为各自的业务需要不定时组织学术活动,工作的相对独立造成的信息不流通会产生会议时间冲突、邀请专家重复或因临时调整引起多参与部门协调困难等情况,造成学术活动资源浪费、馆内人员信息闭塞、参与度低等问题。学术交流活动管理模块由活动规划、活动申请、活动管理等功能组成,需要特别注意以下细节。

4.2.1 做好学术活动的规划与执行

各部门提交的次年学术活动计划进入系统后,系统根据审批结果在相应时间提前发送通知至部门负责人,以减少计划空报带来的资源分配浪费。

支持大型学术活动场地的预约、审批与公示。

4.2.2 学术活动数据库与信息公开服务

建立学术活动数据库,支持添加各类标签。

审批通过的学术活动自动进入活动管理功能区和平台前端页面公示区。用户可在管理界面向活动所需服务的相关提供部门发送工作协调申请;可从专家库中选择参会人员或自行添加修改;可发送活动邀请函、提交活动纪要、新闻、会议论文等活动成果;可在线完成活动签到。

馆内其他用户可在前端页面查看具体活动信息并可选择加入。

4.3 博士后工作站管理与服务功能

博士后工作站模块主要包括行政服务、学术管理与数据库建设三个方面,集查询、管理、服务、展示、宣传于一体。

4.3.1 行政服务

主要围绕博士后入站申请、在站管理和出站审批三个环节,按照“博士后—导师—博士后工作站管理部门”的层级设计,注重信息发布、公示与媒体宣传。

支持博士后入站申请、出站审批材料标签化,建立专家评审反馈机制和博士后常规管理体系。

4.3.2 学术管理

主要关注博士后入站后的学术交流动态、学术成果汇总,搭建博士后交流平台。建立馆内项目博士后专项申报通道,提供博士后奖学金及各类学术活动的信息公开。

4.3.3 建立博士后工作站科研人才数据库

包括导师数据库和博士后数据库,构建二者关联的动态知识图谱,在前端页面展示相关学术信息。

4.4 科研成果管理与服务功能

4.4.1 构建完善的科研数据链

科研项目、学术交流活动、博士后工作站在过程中产生的论文、专利、展览、文创产品或其他科研成果都将直接进入成果管理系统,支持对接成果转化、成果评奖、出版规划等管理环节。

4.4.2 各类成果转化、出版项目申报与管理

成果转化与出版均可借鉴科研项目的管理与实施流程建立相应的项目制管理办法和管理模块,一方面支持博物馆科研人员自主申报,另一方面也支持根据博物馆业务需要而建立项目的人员招募,建立信息公开发布模块。

4.5 建立博物馆科研人员画像

抽取科研项目、学术交流、科研成果数据库中各类客观数据对博物馆科研人员进行个体画像,构建动态更新的个人科研档案。

4.6 建立共享专家数据库

博物馆内具备高级职称的研究人员、科研项目评审专家、学术交流中邀请的馆外专家、博士后合作导师均可加入共享专家数据库。

管理员可向特定用户开放数据库使用权限。部门组织学术活动时可从专家库中查看相关领域已有专家信息,了解其参与学术活动的历史记录,选择合适专家参加活动。如拟邀请人员不在数据库范围,申请部门可手动添加专家信息,并注明信息提供人,管理员确认后专家信息自动进入数据库。

5 结 语

“工欲善其事,必先利其器”,智慧化科研管理平台的搭建能够为博物馆科研资源的合理整合和利用提供有效工具,降低科研人员的行政成本;公开透明的信息化科研环境和充满竞争力的激励机制能够提高科研人员的研究热情;大量科研管理数据的分析挖掘能够帮助科研管理人员实时了解博物馆科研动态,为科研规划提供方向,使博物馆在保管、研究、展示、教育、公众服务等各个方面获得更可靠的成果支撑,进一步提高博物馆的科研实力和学术影响力。

主要参考文献

[1] 国家文物局,文化和旅游部.国家文物局关于深入学习贯彻落实习近平总书记在敦煌研究院座谈时重要讲话的通知[Z].2019.

[2] 吴昌稳.国家一级博物馆学术研究现状与能力建设研究——基于中国知网学术论文的检索结果[J],中国博物馆,2019(1):67.

[3] 郑欣淼.关于博物馆的科学研究——以“学术故宫”的建设为例[J],中国博物馆,2019(2):74.