全国社保扣费账单差异及单位HR应对策略

余清泉

虽然我国自2010年起就通过了《中华人民共和国社会保险法》,社会保险在法律框架体系上逐步走向成熟和规范,但是,社会保险具有非常强的政策性和实操性,由于我国各地发展情况不一,地方经办实操差异很大。本文将详细解析全国社保扣费账单差异原理以及单位HR应对策略。

【问题一】社保为何不能像个税一样发薪时预扣代扣,次月15日内再申报并缴款入库?

社保设计原理与个税设计原理有一定差别,目前还不能简单套用,这体现在如下几方面:

1.按日计算与按月计算:用工与计薪是按日计算的,但社保缴纳是按月计算的;且个税计算是所得额按减除费用之后来超额累进计算,但是社保费有缴费基数最低下限和最高上限,遇到不足月的情况就容易出现复杂问题,最典型的是首月入职和末月离职的两种不足月情况。

2.缴费义务与待遇权利:个税的单方义务属性会更强,但社保制度设计的权利义务对等性十分明显,所以社保一方面要强化征缴义务,另一方面也要防范逆向选择投机骗保等;目前社保是自行申报,确实存在信息不对称,所以应该即时申报,不能像个税一样后置到次月再申报。社保实操经办中各地一般把经办申报与缴款入库分开,申报要求实时操作,缴款按照月报汇总缴纳。

3.当期消费型与长期积累型险种:险种也分不同类型,对于养老保险这种长期积累型险种来说,主要是累积缴费年限问题,由于年限长、代价大,投机会出现在临近退休或者买车买房等公共政策挂钩年限时;但对于医疗保险、生育保险、工伤保险等可能存在当期消费型的险种来说,会存在即时待遇申领冲动,必须要考虑防范骗保风险。

因此,单位HR在处理社保经办实务时,既要关注扣款问题,又要理解社保公共机构的基金平衡、权利义务对等、逆向选择防范、打击骗保等原理,避免简单套用。

【问题二】社保“顺账”“扭账”怎么回事?为什么有的地方“当月申报经办当月生效”,有的地方“当月申报经办次月生效”?

这是单位HR在理解全国社保业务扣费逻辑时的疑难点。目前,在入职增员实操方面,主要存在两种情况:

1.当月申报当月增员:以月底截止日前在库人员为基础计算生成当月月报,期间人员异动以最终为准。那么,当月入职人员如果当月申报了增员,就会产生当月费用。

2.当月申报次月增员:以月初在库人员为基础计算生成当月月报。那么,只要当月月初未在库,无论当月是否后续再有新增入职,都只能从次月起产生费用。

目前,在离职减员实操方面,也存在两种情况:

1.当月申报当月减员:以月底截止日前在库人员为基础计算生成当月月报,期间人员异动以最终为准。那么,当月离职人员如果当月申报了减员,就不会产生当月费用。

2.当月申报次月减员:以月初在库人员为基础计算生成当月月报。那么,只要当月月初在库,无论当月是否后续离职,都会产生当月费用。离职人员申报减员后次月才能不产生费用。

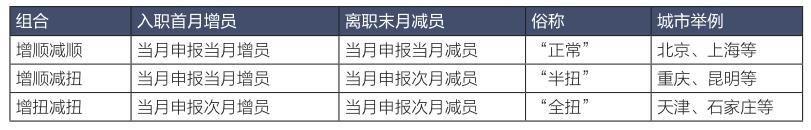

表1 各地社保增减生效情形逻辑

在单位HR和第三方服务商实操中,一般把第一种申报和缴费同月的俗称为“顺账”,第二种申报和缴费错月的俗称为“扭账”(这两种说法并非法律术语或社保经办正式术语,只是为方便区分的口头说法)。

从社保基金安全视角来看,“扭账”规则是利用时间延迟(申报和缴费错月)来规避投机或逆向选择,是最有利最严格地保护社保基金安全的。例如,如果允许增员的申报和缴费同期,就有可能出现带病投保或者先受伤再参保的逆向选择骗保可能性;如果允许减员的申报和缴费同期,就有可能出现月初领取待遇月末减员,当月完全不用缴费的可能性。但“扭账”规则也有缺点,其逻辑的理解难度要高于“顺账”,而且入离职当期申领待遇还是小概率事件,因为小概率事件而对所有参保人全量限制,方法上仍可以优化改进。目前大部分城市还是采用“顺账”的正常逻辑规则。

增减的组合情形下,会出现俗称“正常”“半扭”“全扭”三种情形。从基金安全角度,“扭账”的做法降低了社保基金风险,但是从参保单位来看,会极大增加單位HR的理解难度和解释成本,尤其是月初离职的情况下单位可能还面临向员工追款的难题。

【问题三】全国化集团性公司,面对差异化的“顺账”“扭账”规则、差异化的经办时间截点,如何在工资中代扣社保费?

单位HR在发薪扣社保时,要注意几个关键细节:

1.以社保“申报”为扣款,而非以社保“实缴”为扣款。个税向税局申报和缴款入库时间差很短,与之不同,社保申报经办和缴款入库时间差往往要更长;而更重要的是,社保在申报经办时,已经确定了参保身份、缴费基数、增员时间等,月报汇总后即已经形成了“债务”,次月不按月报缴纳会形成单位欠费。所以,社保扣款应前置化,以避免企业风险。

表2 下发薪情况下工资代扣社保费逻辑(防范追款风险)