规模经营、分工深化与农业生产率——基于江西省水稻种植户的经验证据

宋震宇,黄强,陈昭玖

规模经营、分工深化与农业生产率——基于江西省水稻种植户的经验证据

宋震宇,黄强,陈昭玖

(江西农业大学 经济管理学院,江西 南昌 330045)

在“斯密-杨格”定理基础上,通过纵向、横向、分工网络的分工演进解释,分析了规模经营和分工深化对农业生产率的作用机理,并基于江西省水稻种植的数据,运用IV-Tobit模型实证分析了规模经营、分工深化对农业生产率的影响,结果表明:规模经营对农业生产率具有显著的倒U型影响;分工深化对农业生产率具有显著的正向影响,其中横向分工的作用最大,其次是产业融合,最后是纵向分工;分工深化在规模经营与农业生产率之间具有调节作用,即规模经营通过分工深化正向显著影响农业生产率。

规模经营;分工深化;农业生产率;调节作用;分工经济

一、问题的提出

转变农业增长方式,提高农业生产率是推动农业高质量发展,实现中国农业现代化的重要推动力。然而,作为传统农业大国,我国小农户因受到自然条件、经济波动、技术装备、社会趋势等因素制约,其农业生产率增长与现代化农业发展并不相匹配。我国许多地区农户农业生产面临以下问题:一是土地细碎化导致农业很难进行规模化、机械化生产;二是劳动力兼业化和弱质化,大部分青壮劳动力或是将农业生产作为副业或是直接选择外出务工,留守农村务农的多为老弱妇孺;三是分工深化及专业化水平较低,农业生产中的技术水平、组织结构、资本配置等难以跟上现代化水平。这些问题使得农业生产率的提高受到严重限制,不利于农业高质量发展和农业现代化进程。农地“三权分置”放活土地经营权,促进土地流转和集中,为农业规模化生产和统一管理开辟了道路。一方面为农地规模经营提供了政策支撑,使获得“土地的规模经济”成为可能;另一方面,进一步促进专业化生产组织的形成、交易组织的改进、服务市场的发育,从而降低生产和交易成本,提高组织化运营效率[1]。通过规模经营达到组织强化,本质是“分工深化”,从而达到农业生产率的有效优化,因此研究如何促进规模经济以及规模经营与分工深化的有效衔接机理具有重要意义。

已有文献发现,学术界对于规模经营能否有效促进农业生产率看法不一,但国内学界普遍认同分工深化有助于解决“三农”问题[2-4],由规模经济向分工经济转型是未来农业经营方式创新的趋势[5]。那么,如何化解农地规模经营与分工深化、农村劳动力之间的“症结”[6]并寻求“突围”呢?谢琳等对崇州市“1+1+1”农业经营模式的探索发现,“三权分置”的有效细分能使农户享有稳定的承包权、分红的收益权和参与的决策权,并且能衍生出不同的经营主体,进一步支持农户的农业分工深化;管理权分离与农业经营的知识分工,导致出现“有知识,有情怀,懂科技、会管理的职业经理人”;生产操作权分离与农业生产的工序分工,促使农业分工的边界从“完整”的产品分工拓展为产品内部的工序和流程分工[7]。另外,在分工深化演进下农业社会化服务成为影响农业生产率的核心力量[8]。然而,鲜有文献将规模经营和分工深化置于同一框架进行系统论证,因此,本文拟基于规模经济转向分工经济的背景,通过分工演进解释,探讨规模经营、分工深化对农业生产率的作用机理,并提出相应的政策建议。

二、理论逻辑与研究假说

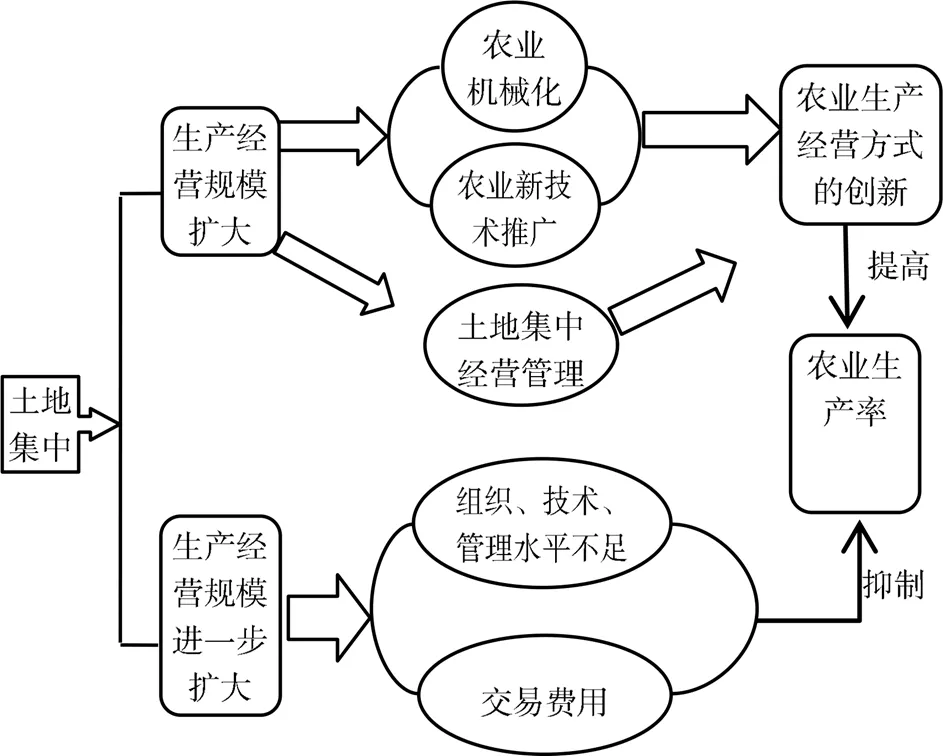

土地是农业生产的基本生产资料,通过土地生产规模的扩大来获得规模效益是农业生产者实行农地规模经营的逻辑起点。然而,对于扩大土地规模是否能够提高农业生产率,产生规模经济,学界莫衷一是。在新古典经济学的认知上,由于生产要素的不可分性,生产规模的扩大会使单品成本降低,从而有助于规模经济的产生。国外一些学者通过理论和实际也论证了“大农场”的效率更高[9,10]。规模经营对农业生产率的作用逻辑在于,在农业经营体制深化改革的前提下,转让、出让、出租、入股等形式使得农地经营权流入市场,能一定程度上解决土地细碎化问题,促进农地连片经营。一方面农业机械化更为便捷,大大减少劳动力需求量,推动农业集约化进程,同时农业新技术推广过程更为简单;另一方面便于土地集中经营管理,改变传统的小农经营模式,顺应乡村振兴背景下现代化农业道路的发展[11,12],进阶改造的农业生产经营方式将促进农业生产率的提高,实现农地的土地规模经济。

但是,规模经营对农业生产率的影响也会有明显的“门槛效应”。刘天军等基于陕西省实证数据指出,随着种植规模扩大到一定程度,农业生产率可能会呈现下降趋势,这种情况下,规模经营会不利于农业资源的优化配置[13]。胡新艳认为,农业生产率是由多种投入要素组合决定,若单纯只是土地规模扩张,而组织、技术、资金、管理水平等不能提升上来,则会抑制土地的规模经济[14]。新古典经济学中规模经济的前提假设是交易成本为零,而在现实活动中,农地规模的形成包含了信息、租赁、契约风险等多种交易成本[15]。许庆认为农地经营存在一个“适度”规模,即在相关条件不变的情况下,通过适当扩大农地经营规模,使各要素资源配置趋于合理,从而达到效益最优化,越过这个“适度”规模,可能不但达不到最优目标,还会朝预期目标的反方向发展[16]。农业生产的规模经济包括两大部分:投入产出比例变化的内部规模经济和市场、产业等集聚的外部规模经济[16,17]。当前,在我国仍以家庭经营为主体的农业生产体系中,农户是最基本的微观单元,规模经营的大小影响着农业生产率(图1)。据此,提出假设1:规模经营对农业生产率具有显著的倒U型影响。

图1 规模经营对农业生产率的作用机理

古典经济学代表人物亚当·斯密最早通过“做针的故事”论证了专业化分工的有效性,他提出生产的分工和专业化依赖于市场规模的扩大,分工和专业化能有效降低生产成本,从而有利于资源有效配置和劳动生产率的提高[18]。随着理论的不断拓展,原有的“斯密定理”对一些经济现象的解释也具有不彻底性。Young在研究企业规模经济时认为,企业的扩大只限于单个企业规模,规模经济是在社会分工网络形成的基础上出现的,分工与市场规模相互依赖[19]。著名经济学家庞巴维克提出的“迂回生产理论”指出,先生产资本品(或生产资料),利用资本品生产消费品,运用这种迂回生产的方式能促进生产率提高。随着分工演化的不断加深,生产工序细化和产业链条加深使得“迂回生产”变为可能。在现代农业生产领域,劳动力、资本、技术、制度、组织等要素一并卷入社会分工,形成“分工深化—迂回生产—生产率提高”的逻辑过程。在维持农户对土地承包权的基础上,农事活动各环节可以不断被分离[15],农户也能分化为要素禀赋、比较优势、行为能力不一的异质性主体,演化出生产主体、经营主体、管理主体,形成比较优势下的专业分工,内生有服务需求的兼业户,诱致服务供给主体的形成。在此基础上,农业服务就成为分工深化的重要表现形式[8,20]。因此,破解小农模式下的粮食生产困境,关键是亟须配套农业生产性服务。农业生产性服务业是依附于农业产业链,为农业各环节提供中间投入的服务[21]。有学者将农业生产性服务理解为农户、中介组织、市场之间的一种契约形式、产业组织形态[22]。张晓山将农业服务经营过程中的组织形式分为横向联合、纵向延伸、纵横一体三类,组织合作经营[23]。农业产业链融合的本质是产业间到产业内分工的过程和结果,包括纵向融合、横向融合的产业渗透和融合[24]。通过提高农业生产性服务业配套密切程度,有助于组织强化和分工深化,降低交易成本、提高生产效率。

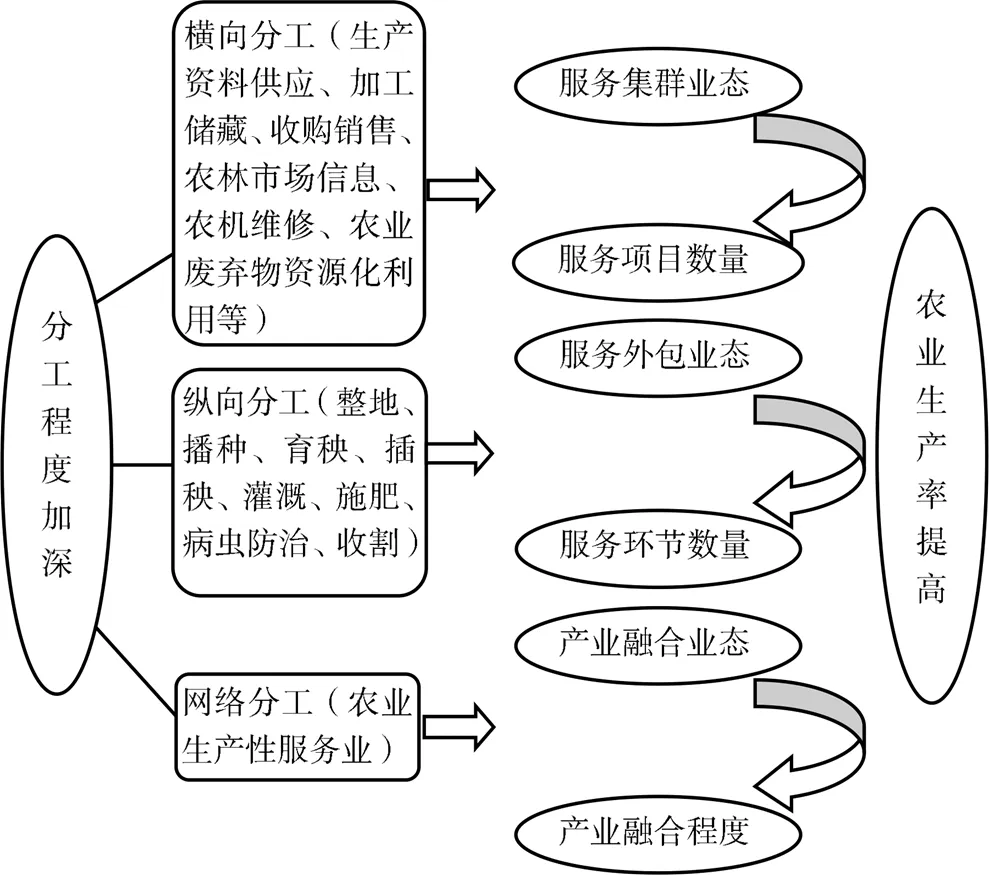

综合已有研究,本文将农业分工分为三种业态:1)以服务形式拓展为导向的横向分工,如生产资料供应、加工储藏、收购销售、农林市场信息、农机维修、农业废弃物资源化利用等。2)以生产为导向的纵向分工,同类产品的各个生产环节形成集聚效应的服务外包业态,如整地、播种、育秧、栽插、灌溉、施肥、病虫防治、收割。3)以市场为导向的网络分工,集聚与集群共生、纵横联合、经纬交织,形成农业生产性服务的产业融合业态,而依附于网络分工的产业融合,主要由合作社、龙头企业和基地等经营主体来实现[20](图2)。基于上述分析,提出研究假设2:分工深化对农业生产率具有显著的正向影响。

图2 分工深化对农业生产率提高的作用机理

适度规模经营能够带来一定的规模效益,而规模经济本质是分工经济,因此规模经营离不开分工深化的支撑。土地经营规模的扩张及产业内的社会化分工,将农户的生产经营活动卷入分工活动,接轨范围经济、规模经济的大市场,协调“小生产”与“大市场”之间的矛盾。另外,分工深化的引入能够引导管理决策者与企业的经营主体将自由资本和社会资本更多地投入市场[25],这将延伸分工深化的产业链条,进而提高农业生产率。结合前文对于分工深化与农业生产率关系的分析,可以得到假设3:规模经营对农业生产率的影响受分工深化的调节作用,在经营规模扩大的基础上,分工程度的加深能够促进农业生产率的提高,即分工深化能发挥正向调节作用。

三、数据来源与农业生产率测度

1.数据来源

本文数据来源于课题组对江西省多地水稻种植户的实地调查。江西省为传统农业大省,作为南方双季稻主产区,水稻面积占粮食作物总面积的 65% 以上。以江西省多地水稻种植户为例,研究规模经营、分工深化与农业生产率,具有较好的代表性。调查采取多层次、多阶段随机抽样。首先,根据耕地面积及比重、农业人口及比重、农业产值及比重等指标对江西省各地区进行聚类分析,按照“高、中、低”的水平各选3市共9市;然后在每市选出三个县,即27个县;最后在每个县中抽出2个乡镇进行调查。调查范围涵盖了赣东、赣西、赣北、赣南等区域,回收726份样本农户问卷,经过筛选和处理,最终得到有效问卷695份。

为有效了解调查区域内农户人力资本的基本情况,本文对样本农户中农业劳动力的人口特征进行了描述性统计分析。从年龄来看,样本劳动力以中年为主,且 59岁及以上老年劳动力的比重占到了 13%,说明当前江西省农村劳动力老龄化程度较高;性别上,男性劳动力明显多于女性,这可能是由于男女身体条件差异和女性常需要照顾家庭其他非劳动力成员有关;从受教育程度来看,初中及以下水平占主要部分,可见目前样本区域内农业劳动力受教育水平较低。

2.农业生产率测度

数据包络分析法(DEA)和随即前沿生产函数法(SFA)为效率测度的常用方法,其分别为非参数法和参数法。DEA方法主要是运用线性规划和对偶原理来确定生产前沿面;SFA方法将生产前沿面看作可控确定变量和不可控的随机变量的共同结果,将整个误差项表示为一个复合误差项,即技术非效率项和随机误差项[26]。水稻生产不仅受土地、劳动力、资本投入的影响,还受技术、政策、气候环境等社会因素和自然因素共同作用[27]。相比较而言,随机前沿生产函数(SFA)更能体现随机扰动项对前沿面的影响[23],因此,本研究拟在借鉴朱秋博等测度农业生产率思路的基础上,基于生产前沿面理论运用 SFA方法来测算农业生产率[28]。构建随机前沿生产模型如下:

lnY=(0+1lnA+2lnK+3lnL)+(V)

其中Y代表样本的水稻种植年产出,A、K和L分别为样本在水稻种植过程中的土地面积、农业资本和劳动力投入。为待估计参数。V-μ为混合误差项,其中,V为随机扰动项并假设服从独立正态分布,表示农户不能控制的因素、测量误差和一些遗漏变量的影响;μ为技术非效率并假设其服从截断型正态分布。

指标选取上,将水稻种植收入即农业经营收入作为产出变量。投入变量主要考虑土地投入、农资投入和劳动投入三个方面。土地投入为水稻种植面积;农业资本投入即为农户购买种子、化肥、农药和农机的金额总和;劳动投入主要为农业生产过程中,雇工、自家劳动力、专业服务组队等用工量与各自劳动时间的加权总和。

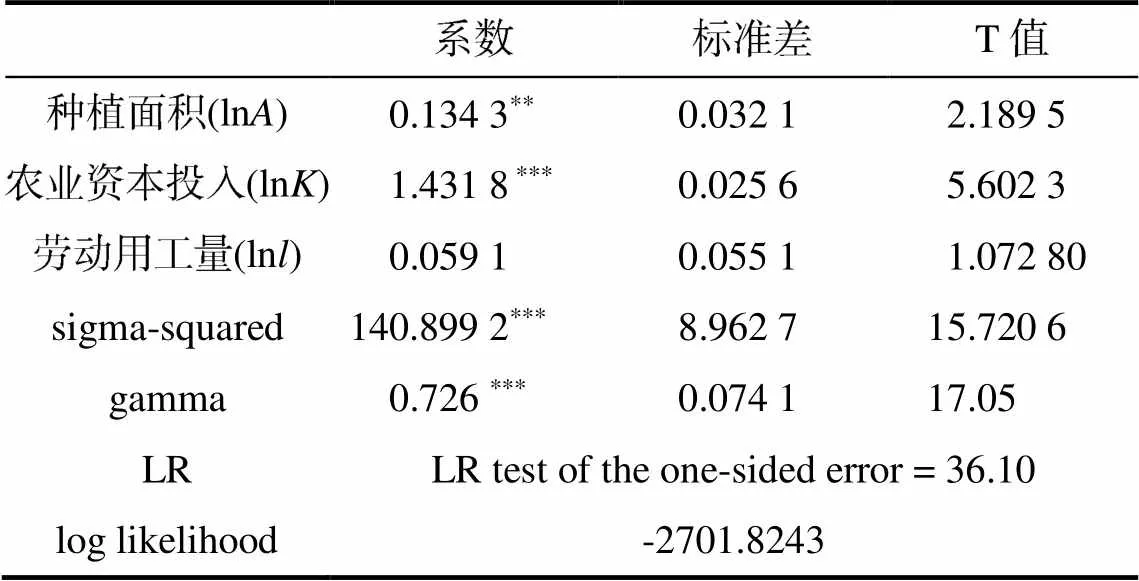

本研究运用Frontier4.1软件进行极大似然估计(MLE),结果如表1所示。

表1 随机前沿函数极大似然估计结果

注:*、**、***分别表示在 10%、5%、1%的水平上显著,下同

总体来看,整体估计效果较好,gamma值为0.726且在1%的水平上显著,说明模型复合扰动项中的变异主要来自技术无效率项,且占到72.6%,LR检验值为36.10,进一步说明模型及指标选择稳健,拟合程度较好。农业资本投入对农业生产经营收入呈明显的正向影响,从而说明增加种子、化肥、农药、农机等要素的投入可以提高农业经营收入。农业劳动用工量对农业经营收入的影响没有通过显著性检验,可能存在农村人力资本配置不合理等问题,造成农业劳动时间短缺与剩余。

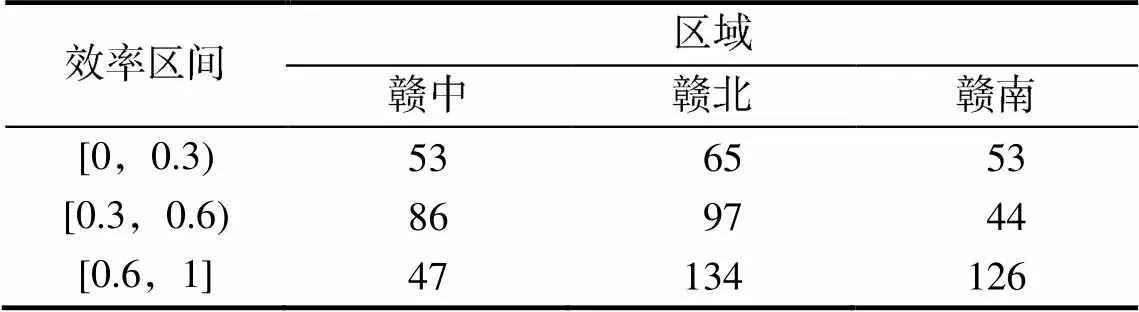

表2描述了不同区域的效率状况。总体而言,在695份样本数据中,大部分农户的农业生产率处于0.3以上水平,其中赣中地区效率在[0.3,0.6)区间占比最大,赣北和赣南地区效率在[0.6,1]区间占比最大。

表2 效率频数分布状况

四、规模经营、分工深化对农业生产率的影响

1.变量选取及模型设定

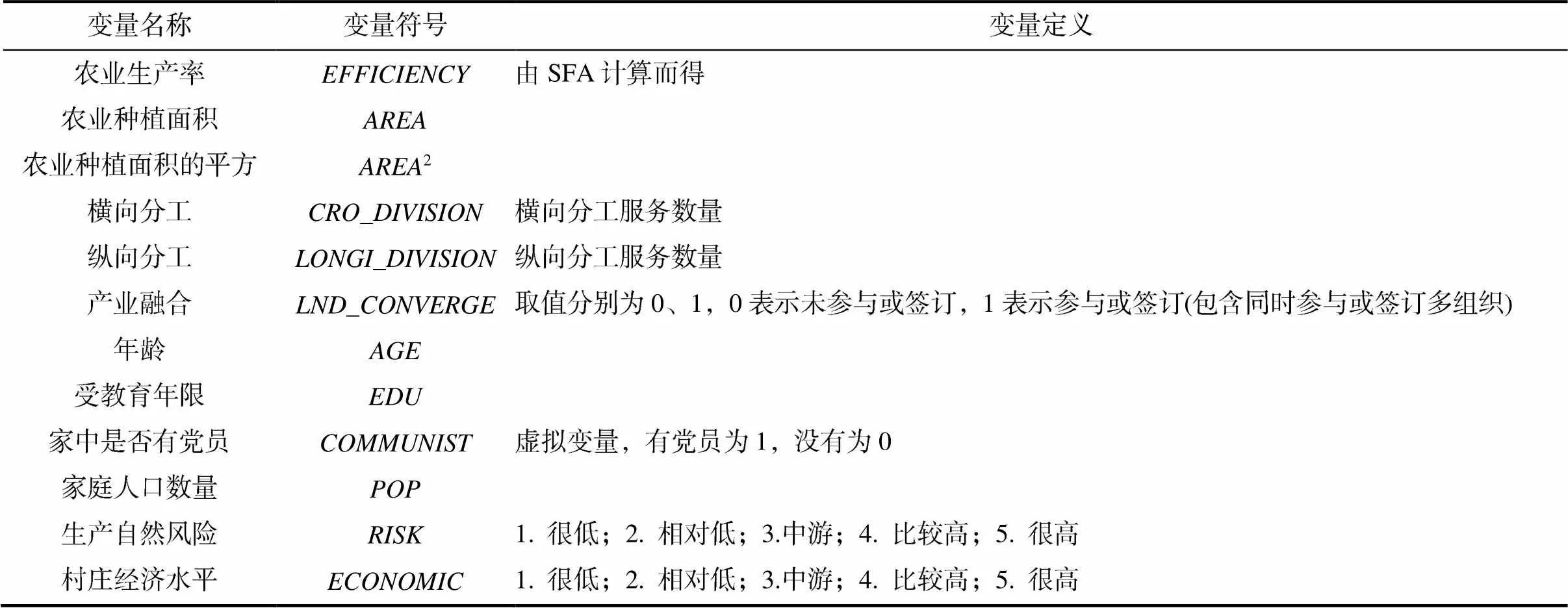

本研究的被解释变量为样本农户的农业生产率。运用C-D生产函数,根据投入和产出关系来选取指标。解释变量包括规模经营和分工深化两方面。本文用单位农户实际水稻种植面积来表示经营规模,为考察经营规模与农户家庭劳动力资源配置效率是否存在倒U型关系,设置水稻种植面积的平方作为变量。在前文分工演进逻辑下,将分工深化分为三种业态,包括横向分工(主要指生产资料供应、加工储藏、收购销售、农林市场信息、农机维修、农业废弃物资源化利用等服务,用接受服务的数量表示),纵向分工(主要指水稻种植过程中整地、育秧、插秧、打药施肥、收割等环节服务,用接受服务的数量表示)和分工网络的产业融合(指是否加入或与合作社、龙头企业等经营主体签订合作合同,0表示否,1表示是)。考虑到其他可能影响农业生产率因素,本文将控制变量归纳为三个维度:个体变量,包括户主年龄、性别、受教育年限等;家庭特征变量,包括家庭人口数量、家中是否有党员;村庄特征变量,主要包括生产自然风险,即在生产过程中可能遭受的旱涝、病虫害、地质灾害等;村庄经济水平变量,该村庄经济状况在本县所处的位置。

为了考察在经营规模扩大的条件下,不同分工深化水平对农业生产率的影响,本文将种植面积与分工深化的交叉项代入模型进行回归,引入了三个交叉项、和,为避免交叉项可能与单变量产生的共线性问题,将变量进行中心化处理。

表3 变量定义及说明

本研究的因变量农业生产率的值位于0~1,属于受限因变量中的归并数据,若用OLS估计会造成系数偏差,因此使用针对归并数据常用的 Tobit 模型,构建的具体模型如下:

EFFCIENCY=β0+1SCALE+β2DIVISION+

3SCALE×DIVISION+4+μ(1)

式中表示样本农户,、、和分别表示农户农业生产率、规模经营和分工深化,×表示规模经营与分工深化的交互项,表示控制变量所构成向量的转置,μ为随机扰动项。

2.基准回归模型结果及分析

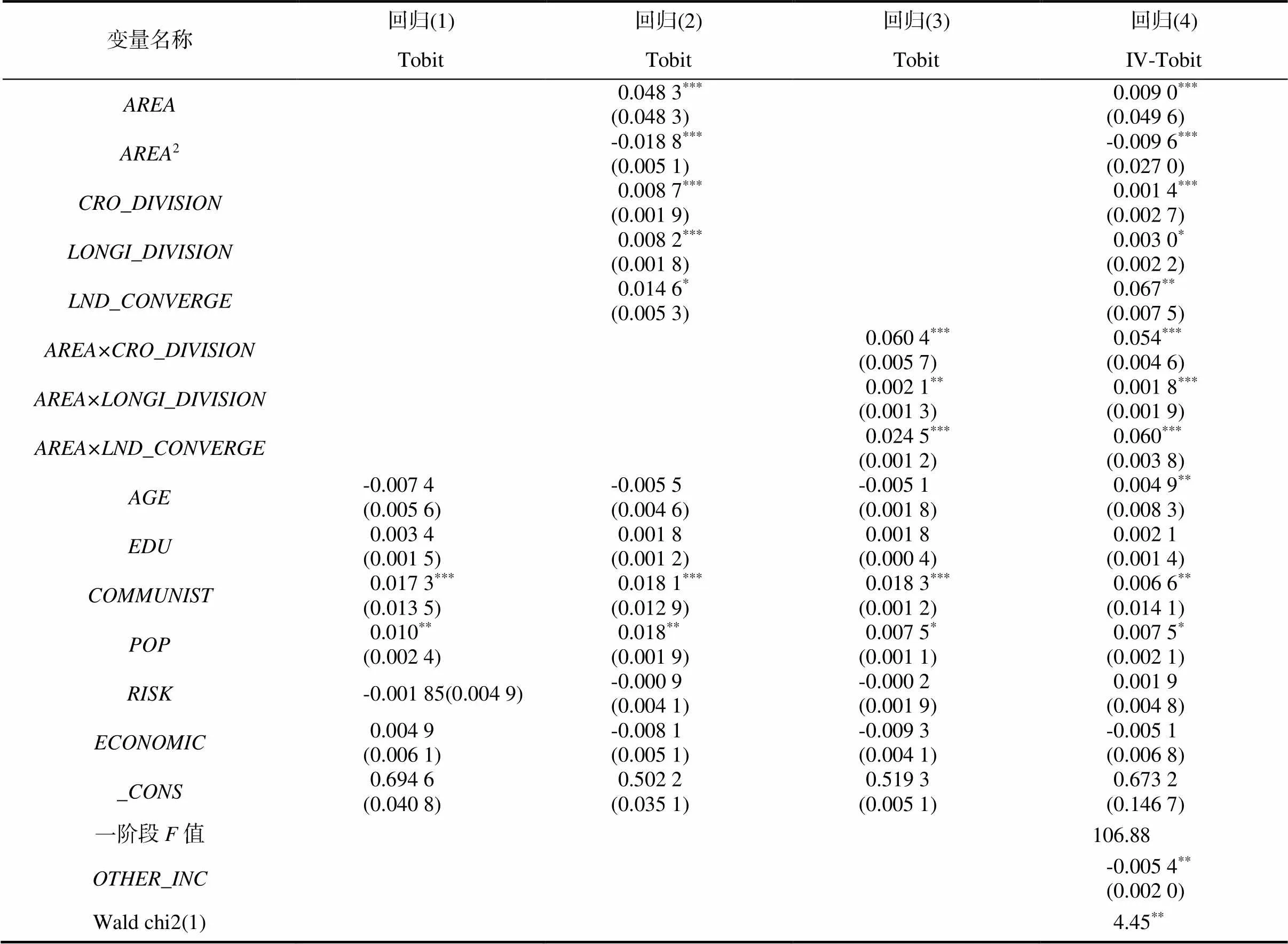

本文利用极大似然估计(MLE) 对方程进行参数估计,用Stata15.0操作结果如表4,回归(1)考察控制变量对农业生产率的影响;回归(2)在回归(1)的基础上加入规模经营与分工深化变量;回归(3)在控制变量基础上,引入交叉变量。

回归(1)结果显示,家中是否有党员通过了1%的显著性检验水平,影响为正。家中有党员的农户,接触面更广,接受新事物和人际交往能力更强,所以效率就越高。家庭人口也对农业生产率有正向影响,这可能是家庭人口多,更有利于内部劳动的分工协作。

从回归(2)的结果可以看出,农业种植面积与农业生产率之间显著为正(0.0483);而农业种植面积平方与农业生产率之间显著为负(-0.0188),说明农业种植面积对农业生产率的影响具有显著的“门槛效应”,即扩大农业种植面积对农业生产率有正向影响,但是当农业种植面积超过某一个门槛值时,再扩大农业种植面积不但不会提高农业生产率,可能反而会使农业生产率下降。分析结果与研究假设1相符。分工深化中横向分工数量、纵向分工数量和产业融合程度都通过了显著性检验,并且系数都为正,说明分工深化对农业生产率具有显著的正向影响,即分工深化程度的提高能够有效提高农业生产率,因此假说2得到验证。

从回归(3)的结果则可以看出,农业种植面积与分工深化的交叉项的系数均为正,横向分工与农业种植面积交叉项系数的系数值最大,且在1%的置信区间上显著,说明分工深化中横向分工的作用最大;其次是产业融合与农业种植面积交叉项,也通过了1%的显著性水平检验,说明在农业生产过程中,随着经营规模的扩大,产业融合的加深能有效提高农业生产率;纵向分工与农业种植面积交叉项系数的绝对值相比较而言较小,说明分工深化中纵向分工的作用最小。由此表明,分工深化在规模经营与农业生产率之间具有一定的调节作用,规模经营通过分工深化(横向分工、纵向分工、产业融合)作用于农业生产率,当经营规模扩大时,有效合理的分工深化能够减轻或消除生产过程中常见的规模报酬递减效应。分析结果与研究假设3相符,规模经营对农业生产率的影响受分工深化作用,经营规模越大,分工程度的加深能够促进农业生产率的提高,即分工深化能发挥正向调节作用。

表4 假设1—假设3检验结果:规模经营、分工深化与农业生产率

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为标准差。

3.内生性检验

根据式(1)估计的结果可能会存在一定的内生性问题,这主要有两个方面:一是由遗漏变量带来的内生性问题,受气候、市场、农户行为等综合因素影响,农业生产波动性较大,另外也不能捕捉所有农户和家庭的特征;二是反向因果变量带来的内生性问题,上述研究验证了规模经营对农业生产率具有显著的倒“U”型影响,但同时农业生产率有可能会反过来影响经营的规模,农业生产率的提高可能会使农户相应地扩大经营规模,即规模经营很可能是一个“内生变量”。为消除内生性带来的估计偏差,本文将引入工具变量进行修正。该工具变量需满足两个条件:与随机扰动项无关,但与经营规模相关,换言之,工具变量只能通过影响经营规模来影响农业生产率。

本文选取同一村庄外出务工人员的收入水平作为工具变量。第一,同一村庄外出务工人员的收入水平能够影响农户的经营规模,农户作为一个“经济人”和社会活动者,会根据附近的人在外务工的经历和收入来进行自己的生计选择,外地工作前景好,具备条件的农户就会选择外出务工,从而家庭就会相应缩小农业经营规模。第二,受访农户不能控制同村其他务工人员的收入,后者对受访农户而言是严格外生的。而其他农户的务工收入也不会影响到受访农户的农业生产率,也很难通过其他途径(除农业经营规模)来影响受访农户的农业生产率,因此,选择其作为工具变量较为合理。式(2)是第一阶段的回归方程:

SCALE=0+1OTHER_INC+

(2)

SCALE是第一阶段农业经营规模的拟合值,式(3)是利用拟合值得到的全效应模型:

EFFICIENCY=χ0+1SCALE+2DIVISION+

3SCALE×DIVISION+4CONTROLS'α+Γ(3)

利用IV-Tobit对式(3)进行估计,结果如回归(4)所示,一阶段估计显示,变量系数显著且为正,整个方程的值为106.88,故不存在弱工具变量,二阶段的Wald检验再次拒绝了外生性的原假设,再一次证明该工具变量的有效性。纠正内生性误差后发现,原有的基准模型高估了种植面积和纵向分工对农业生产率的影响,低估了分工深化中产业融合对农业生产率的影响以及产业融合的调节作用。总体而言,回归结果仍然支持原有假说。

4.稳健性检验

为使数据结果更加稳健,本文将比较对于不同群体农户的研究结论是否存在差异。按照受教育程度(以平均值为界,分为高低两组)、家中是否有党员两个方面做分样本回归。

表5显示,回归结果与主要研究结论基本一致。其中,受教育程度低、家中无党员的分样本回归结果中,部分分工深化指标的显著效果略低,可能是由于该群体接受新事物的意愿和能力相对较低,按照现代农业要求从事农业生产的能力不足,从而导致分工的作用相对较小。

五、结论与政策建议

本研究从农户微观角度出发,分析规模经营与分工深化及两者交互作用对农业生产率的影响,结果表明:第一,规模经营对农业生产率具有显著的倒U型影响。第二,分工深化对农业生产率具有显著的正向影响,其中横向分工的作用最大,其次是产业融合,最后是纵向分工。第三,分工深化对规模经营与农业生产率具有调节作用,即规模经营通过分工深化正向显著影响农业生产率。

促进农业规模经营是未来农业现代化的基本趋势,并且,农业基本经营制度的创新和完善、农业生产技术和设备的不断提升、农业要素市场发展程度的加深等,也为农业规模经营提供了有利条件。但是,当前我国实行以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,以及长期积淀下小农经营为主体的历史特点,决定了我们决不能片面追求扩大规模,也不能操之过急,必须走符合中国国情的农业规模经营道路。根据上文结论,土地集中是促进农业生产率增长的较好路径之一,而要突破农业生产率的瓶颈,关键在于“分工深化”。在当前以农户家庭经营为主体的组织形式下,要通过社会和市场分工,将小农户纳入规模经营发展轨道上,从而来实现小农户与现代农业的有机衔接。值得一提的是,在传统农业种植过程中,由于家庭农户应对劳动力的配置弹性较弱,雇工或自家劳动力集约化的过密“分工”反而会导致效率的降低,即农业的“内卷化”[29],这种单纯以家庭生产为导向的纵向分工也日益暴露出其弱势。而遍及农业产业链各环节的农业社会化服务将以其灵活、市场化程度高等优势,能够将农户及农业生产卷入社会化分工及农业要素市场中来,较为有效地解决此类问题。

以上理论分析和实证检验结果对于破解农业生产过程中的一些困境,有效提高农业生产率,具有如下启示:

一是要推进规模经营适度化。这里的适度规模主要有两方面含义,既强调与现代农业技术、地租、资金、管理水平、大规模雇工的道德风险等相匹配的规模水平,也考虑基于政治社会视角下与农村劳动力转移及城镇化相适应的规模水平。要充分发挥适度规模经营在引导和促进农户劳动力生产效率上的激励作用,引导农业生产组织化。针对现实中人地矛盾依然尖锐与土地流转交易成本居高不下的情况,应该加快土地流转,这就需要进一步发掘“三权分置”的制度内涵,厘清产权关系,明确各主体的产权边界,健全发展自由平等的土地流转市场。还要建立健全农地流转纠纷仲裁机制,保障好土地承包经营权益。另一方面,在立足家庭经营为主的现实基础上,并在尊重农民意愿前提下,探索多种富有创新性的适度规模经营形式。例如,联耕联种、全托管和半托管、专业合作社带动、“企业+合作社+农户”等多种产业化经营模式,积极引导我国农业与现代化农业逐步对接。

二是要完善农业社会化服务体系。发展多种形式的适度规模经营回答了“谁来种地”的问题,而将传统农业转入现代化农业发展轨道,破解小农模式下的粮食生产困境,解决“怎样种地”,亟须配套农业生产性服务。要通过完善农机服务基础设施、培养适应现代化需求的服务型农业人才、落实各项福利政策等,完善政府引导、多方主体积极参与的农业社会化服务体系。从产前、产中、产后各环节出发,满足各经营主体尤其是小农户对社会化服务的需求,诱导从规模经济向分工经济的推进,协调“小农户”与大市场之间矛盾。

三是要积极培育新型规模经营主体。在有效推进小农户与现代农业有机衔接的同时,也应积极整合农村土地等资源,发展一批专业化、高效率、实力强的新型农业规模经营主体,培养一批有知识、懂管理、有情怀的农业企业家,充分发挥其农村致富带头人作用。另外,农业专业合作社、农业龙头企业等也可以成为农业社会化服务的供给主体[30],积极带动小农户共生发展。

[1] 罗必良,李尚蒲.论农业经营制度变革及拓展方向[J].农业技术经济,2018(1):4-16.

[2] 张羲珍.分工深化、组织强化与农村发展的互动研究[J].兰州学刊,2012(7):158-163.

[3] 李尚蒲,罗必良,胡新艳,等.地权细分、交易特性与种植业生产环节外包的意愿决定——来自农户和专家的问卷调查[J].制度经济学研究,2017(1):58-73.

[4] 江雪萍,李尚蒲.农户参与横向分工:测度及其比较——来自广东的农户问卷[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(2):2-9.

[5] 胡新艳,罗必良,谢琳.农业分工深化的实现机制:地权细分与合约治理[J].广东财经大学学报,2015,30(1):33-42.

[6] 陈昭玖,胡雯.农地确权、交易装置与农户生产环节外包——基于“斯密—杨格”定理的分工演化逻辑[J].农业经济问题,2016,37(8):16-24,110.

[7] 谢琳,钟文晶,罗必良.“农业共营制”:理论逻辑、实践价值与拓展空间——基于崇州实践的思考[J].农村经济,2014(11):31-36.

[8] 罗必良.论服务规模经营——从纵向分工到横向分工及连片专业化[J].中国农村经济,2017(11):2-16.

[9] Gardner B D,Pope R D.How is scale and structure Determined in Agriculture?[J].American Journal of Agricultural Economy,1987,60(5):295-302.

[10] Hall Bruce F,LeVeen E Phillip.Farm size and economic efficiency:The case of California[J].American Journal of Agricultural Economics,1978,60(4):589-600.

[11] 陈飞,刘宣宣.土地确权影响农业劳动生产率的中介效应研究[J].财经问题研究,2018(8):112-120.

[12] 刘颖,唐麦.中国农村土地产权“三权分置”法律问题研究[J].世界农业,2015(7):172-176.

[13] 刘天军,蔡起华.不同经营规模农户的生产技术效率分析——基于陕西省猕猴桃生产基地县210户农户的数据[J].中国农村经济,2013(3):37-46.

[14] 胡新艳,朱文珏,罗锦涛.农业规模经营方式创新:从土地逻辑到分工逻辑[J].江海学刊,2015(2):75-82,238.

[15] 罗必良.农业家庭经营:走向分工经营[M].北京:中国农业出版社,2017.

[16] 许庆,尹荣梁,章辉.规模经济、规模报酬与农业适度规模经营——基于我国粮食生产的实证研究[J].经济研究,2011,46(3):59-71,94.

[17] 许庆,尹荣梁.中国农地适度规模经营问题研究综述[J].中国土地科学,2010,24(4):75-81.

[18] 亚当∙斯密.国富论[M].北京:华夏出版社,2017.

[19] Young A.Increasing returns and economic progress[J]. The Economic Journal,1928,38(152):527-542.

[20] 胡新艳,朱文珏,罗必良.产权细分、分工深化与农业服务规模经营[J].天津社会科学,2016(4):93-98

[21] 姜长云.关于发展农业生产性服务业的思考[J].农业经济问题,2016,37(5):8-15,110.

[22] 聂辉华.最优农业契约与中国农业产业化模式[J].经济学(季刊),2013,12(1):313-330.

[23] 张晓山.创新农业基本经营制度发展现代农业[J].农业经济问题,2006(8):4-9,79.

[24] 苏毅清,游玉婷,王志刚.农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议[J].中国软科学,2016(8):17-28.

[25] 傅利平,李永辉.地方官员晋升竞争、个人特征与企业投资效率——基于我国779家上市公司面板数据的实证分析[J].管理现代化,2015,35(2):40-42.

[26] 范丽霞,李谷成.全要素生产率及其在农业领域的研究进展[J].当代经济科学,2012,34(1):109-119,128.

[27] 尹朝静,李谷成,范丽霞,等.生育期气候变化对我国水稻主产区单产的影响——基于扩展C-D生产函数的实证分析[J].中国农业大学学报,2018,23(10):183-192.

[28] 朱秋博,白军飞,彭超,等.信息化提升了农业生产率吗?[J].中国农村经济,2019(4):22-40.

[29] 黄宗智.略论华北近数百年的小农经济与社会变迁——兼及社会经济史研究方法[J].中国社会经济史研究,1986(2):9-15,8.

[30] 罗明忠,邱海兰,陈江华.农业社会化服务的现实约束、路径与生成逻辑——江西绿能公司例证[J].学术研究,2019(5):79-87,177-178.

Scale management, deepening of labor division and agricultural productivity: an empirical study of rice farmers in Jiangxi province

SONG Zhenyu, HUANG Qiang, CHEN Zhaojiu

(School of Economics and Management, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

On the basis of Smith-Young Theorem, the mechanism of the scale management and the deepening of labor division on the agricultural productivity has been analyzed through the evolution explanation of the horizontal, vertical and network division of labor. Based on the data of rice planting in Jiangxi province, the influence of the scale management and the deepening of labor division on the agricultural productivity has been studied by using IV-Tobit model. The research has showed that there is a significant inverted U-shaped effect of scale management on agricultural productivity and a positive effect of the deepening of labor division on agricultural productivity. Horizontal division of labor has the greatest impact, followed by industrial integration, and finally vertical division of labor. The deepening of labor division regulates the scale management and the agricultural productivity, which means the scale management has a significantly positive impact on agricultural productivity through deepening of labor division.

scale management; deepening of labor division; agricultural productivity; regulating effect;economies of labor division

F302

A

1009–2013(2020)03–0017–09

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2020.03.003

2020-06-01

国家自然科学基金项目(71563019;71863019)

宋震宇(1994—),女,辽宁铁岭人,硕士研究生,主要研究方向为农业经济理论与政策。

责任编辑:李东辉

——基于《德意志意识形态》的分析