经鼻高流量氧疗与无创呼吸机治疗I型呼衰患者临床疗效比较

谢巧

【摘要】

目的:比较经鼻高流量氧疗与无创呼吸机治疗I型呼衰患者临床疗效及护理观察。方法:选取2017年7月-2019年8月期间至我院急诊治疗的轻中度I型呼衰患者98例随机分为对照组及观察组,其中对照组(49例)接受无创呼吸机治疗,观察组(49例)接受经鼻高流量氧疗,评价治疗前和治疗后2h临床效果及血气指标改善情况、患者舒适度评分。结果:观察组及对照组患者治疗后SpO2、PaO2均明显升高,心率、呼吸频率下降,观察组治疗有效率稍低于对照组,但差异无统计学意义(81.63%:85.71%,X2=0.299,P >0.05)、两组在Sp02(94.2±2.8:95.5±2.4)%、PaO2(89.9±9.6:98.4±12.1)mmHg、PaCO2(34.9±3.9:33.5±4.5)mmHg水平上均无统计学差异(P>0.05),但观察组舒适度评分明显优于对照组(2.5±1.5:4.6±2.4,P<0.05)。结论:高流量给氧治疗可明显改善I型呼衰患者的临床症状及血气指标,舒适性较无创呼吸机更佳。

【关键词】高流量氧疗;无创呼吸机;I型呼衰;临床疗效

【中图分类号】 R151.4+1 【文献标识码】B 【文章编号】2095-6851(2020)06-092-01

呼吸衰竭是各种原因引起的肺通气和(或)换气功能严重障碍,以致不能进行有效的气体交换,导致缺氧伴(或不伴)二氧化碳潴留,从而引起一系列生理功能和代谢紊乱的临床综合征。I型呼吸衰竭为单纯氧分压降低(<60mmHg)不伴有二氧化碳储留。无创呼吸机治疗是临床干预治疗呼吸衰竭的常用方法,其在改善患者血氧饱和度及平衡血液二氧化碳浓度中有积极作用,可降低患者气管插管率和住院死亡率[1]。经鼻高流量氧疗(HFNC)作为一种无创呼吸支持形式,能迅速地纠正机体缺氧状态,已经逐渐成为部分替代无创通气或传统氧疗的治疗措施。国外调查表明,美国高达77%的医院在使用 HFNC,澳大利亚和新西兰应用 HFNC的医疗单位高达 63%[2],但在国内医院应用相对较少。本研究纳入自2017年7月-2019年8月期间至我院急诊治疗的轻中度I型呼衰患者98例,为部分患者施以经鼻高流量给氧取得理想的临床效果,现报道如下:

1.1 研究方法

选取2017年7月-2019年8月期间至我院住院治疗的轻中度I型呼衰患者98例,进行随机非盲法分组。所有患者入院后均行常规综合性治疗。纳入标准:①符合I型呼吸衰竭临床诊断标准,②氧合指数PaO2/FiO2≥100,③知情同意,④血液动力学稳定。 排除标准:①合并精神科病症,②患者或其家属不同意参与,③病情进展血氧饱和度难以维持,④中途退出。本研究在医院伦理委员会审批下进行。入选患者的基础资料经统计学软件程序SSPS 22.0处理,数据对比可见P>0.05,即数据具有可比性。

对照组患者接受无创呼吸机干预;选用无创呼吸机(ResMed),呼吸方式为: 持续气道正压通气(CPAP),初始辅助压力为4 cmH2O,可根据患者情况调整至10 cmH2O,治疗期间可根据患者情况调整至15 cmH2O;初始氧浓度为60% ,治疗期间根据患者情况逐渐上调或下调,保证患者SpO2≥92%。

观察组(49例)给予高流量给氧干预:选用德尔格呼吸机(Drager)高流流量氧疗模式,初始温度设置为37℃,流速设定为40L/min,氧浓度设定为60%,可根据患者情况逐渐上调或下调流速及吸氧浓度,保证患者SpO2≥92%,至通过鼻塞将加温加湿达到预定要求的高流量呼吸气体输送给患者。

1.2 评估项目

临床疗效:显效(临床症状消失,呼吸频率及血气指标恢复至正常水平),有效(临床症状改善,呼吸频率及血气指标均有所改善),无效(上述指标均无改善甚至加重)。治疗有效率为显效与有效人数占比之和。

血气指标:评价干预后两组患者的Sp02、PaO2、PaCO2等指标。

患者舒适度:采用视觉模拟评分量表(visual analogue scale,VAS),让病人在一条标有0-10cm刻度的直尺上标出能代表自己舒适程度的相应位置为其评分,0-2分表示舒适,3-4分表示轻度不舒适,5-6表示中度不舒适,7分以上表示重度及以上不舒适。

1.3 数据分析方法

采用统计学软件程序SPSS 22.0处理此次研究数据,其中计数资料(如临床治疗有效率等)由卡方检测,输出显示为率(%);平均年龄、呼吸频率、血气指标等计量资料使用t检测以及(x±s)的形式描述,P<0.05说明有统计学意义。

2 结果

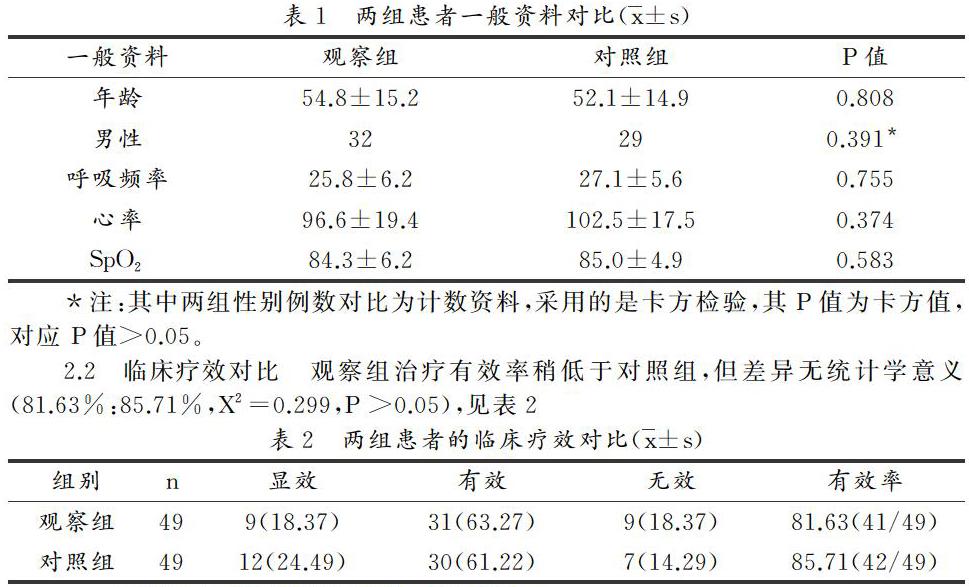

2.1 患者一般资料

两组患者在性别、年龄、入组时的心率、呼吸频率、SpO2等方面比较无显著差异(P>0.05),见表1

2.2 临床疗效对比

观察组治疗有效率稍低于对照组,但差异无统计学意义(81.63%:85.71%,X2=0.299,P >0.05),见表2

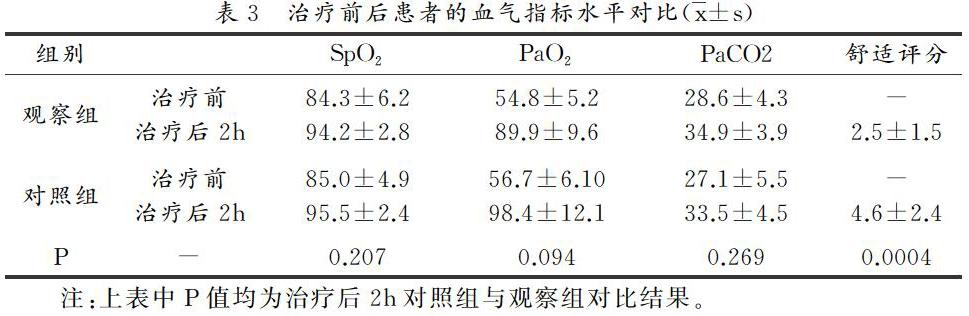

2.3 两组血气指标及舒适评分对比,见表3

3 讨论

3.1 I型呼吸衰竭 急性呼吸衰竭是常見危急重症,患者预后较差、病死率较高。I型呼吸衰竭即缺氧性呼吸衰竭,为急性呼吸衰竭患者中常见类型,其主要见于肺换气障碍(通气/血流比例失调、弥散功能损害和肺动-静脉分流)疾病,如肺部广泛炎症、间质性肺疾病、急性肺栓塞、心源性肺水肿,血液系统疾病等。

经鼻高流量氧疗作为一种无创呼吸支持形式,其适应症及禁忌症尚无统一标准,但一般认为中重度通气功能障碍患者不宜使用[3], 新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识[4]中亦提出HFNC禁忌证包括:重度的低氧性呼吸衰竭(PaO2/FiO2 <100 mm Hg),严重的通气功能障碍(PaCO2> 45 mm Hg 并且 pH<7.25。

基于以上,本研究患者选取均为轻中度I型呼吸衰竭患者。

3.2 高流量氧疗 经鼻高流量氧疗(High-flow nasal cannula oxygen therapy,HFNC)是通過无需密封的鼻塞导管直接将一定氧浓度的空氧混合高流量气体输送给患者的一种氧疗方式,其能迅速地改善氧。且其加温、加湿功能可以保护气道黏膜,增强黏膜纤毛的清理能力,可有效预防肺部感染等并发症。经鼻导管吸入高流量气流还可通过增加功能残气量来增加整体区域性呼气末肺阻抗。其主要适症包括:急性低氧性呼吸衰竭患者、外科手术后患者、呼吸衰竭未行气管插管患者、免疫抑制患者、心功能不全患者等。HFNC优点是可以提供低水平的呼吸末正压效应、冲刷生理死腔、维持黏液纤毛清除系统功能和降低患者上气道阻力和呼吸功[5],作为一种新的氧疗方式,能有效改善氧合,减少有创以及无创机械通气概率,并通过加温、湿化装置使气体达到人体最适宜的温、湿度,提高舒适性。有研究认为对于轻中度的低氧血症的患者,可以首选高流量呼吸湿化治疗仪进行治疗[6]。国外一项大样本多中心随机试验发现,无创双相气道正压通气(BiPAP)与 HFNC 在改善心胸外科术后拔管后Ⅰ型呼吸衰患者氧合及病死率方面无统计学差异,但是在治疗24 h后,BiPAP 组容易发生皮肤压疮等并发症,而HFNC 的耐受性较好,因此HFNC 可以作为心脏外科术后患者拔管后的有效序贯治疗措施[7]。

3.3 无创呼吸机 无创呼吸机又称持续气道正压通气机,其在我国临床上的应用逐渐广泛。持续气道正压通气可有效稳定患者的血氧饱和度、血液二氧化碳浓度、交感神经及副交感神经张力,使患者的胸内负压达到正常水平。其应用作为主要适用于轻中-度呼吸衰竭,可作为AECOPD通气治疗的首选方式,无创呼吸机应用于ACPE患者,能够缓解呼吸困难,提高氧合,降低气管插管率及病死率[8]。无创正压通气作为目前最广泛使用的无创通气方式,但也有其缺点,包括:缺乏对气道的控制;气道通路难以密闭(漏气、胃胀气),口咽干燥,排痰障碍;呼吸面罩还可导致面部压伤、恐惧(幽闭症)等。

3.4 研究结果分析

本研究结果显示,治疗后观察组及对照组患者SpO2、PaO2均明显升高,心率、呼吸频率下降,观察组治疗有效率稍低于对照组,但差异无统计学意义,两组在SpO2、PaO2、PaCO2水平上无统计学差异(P>0.05),但观察组舒适度评分明显优于对照组(P<0.05)。表明经鼻高流量氧疗在改善I型呼吸衰竭患者临床症状上与无创呼吸机相当,舒适性方面HFNC更佳。

综上所述,高流量氧疗可明显改善I型呼衰患者的临床症状及血气指标,舒适性更佳。

参考文献:

[1] 姚智聪, 黄礼治与荣福, 无创通气对急性呼吸衰竭成人患者插管率及住院死亡率的影响:一项基于随机对照试验的荟萃分析. 中国医学创新, 2019. 16(09): 第5-10页.

[2] 苗丽梅, 经鼻高流量氧疗在临床中的应用. 临床医药文献电子杂志, 2017. 4(30): 第5932-5933页.

[3] 中华医学会呼吸病学分会呼吸危重症医学学组与中国医师协会呼吸医师分会危重症医学工作委员会, 成人经鼻高流量湿化氧疗临床规范应用专家共识. 中华结核和呼吸杂志, 2019. 42(2): 第83-91页.

[4] 倪忠等, 新型冠状病毒肺炎患者经鼻高流量氧疗使用管理专家共识. 中国呼吸与危重监护杂志, 2020. 19(02): 第110-115页.

[5] 李正东与詹庆元, 经鼻高流量氧疗. 中国临床新医学, 2019. 12(01): 第5-9页.

[6] 梁秀, 贾银华与张朝晖, 高流量呼吸湿化治疗仪在呼吸科的应用与护理. 现代医学与健康研究电子杂志, 2018. 2(17): 第111-112页.

[7] Stephan, F., et al., High-Flow Nasal Oxygen vs Noninvasive Positive Airway Pressure in Hypoxemic Patients After Cardiothoracic Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA, 2015. 313(23): p. 2331-9.