基于不同认知负荷任务的学生心理折叠水平研究

钟 熠,谢圣英

基于不同认知负荷任务的学生心理折叠水平研究

钟 熠,谢圣英

(湖南师范大学 数学与统计学院 计算与随机数学教育部重点实验室,湖南 长沙 410081)

培养学生的空间能力是数学教育的重要目标,心理折叠是空间能力的重要体现之一.研究不同认知负荷任务下学生心理折叠的认知过程,发现学生在低认知负荷任务下表现更好;在低认知负荷任务下学生表现差异与图式自动化有关;高认知负荷任务下学生表现差异则与图式建构相联系;心理折叠水平可划分为:前操作水平、单一操作水平、关联操作水平.学生心理折叠水平的研究可帮助评价学生的数学空间能力,从而在准确把握学生已有认知水平的基础上,开展有针对性的教学,发展学生的数学核心素养.

心理折叠;认知负荷;空间能力;数学思维

1 问题提出

心理折叠要求儿童在头脑中将二维的空间图形通过表象操作,转换成三维的空间图形[1],是空间能力的重要体现.Milivojevic B(2003)从脑科学角度出发,解释了心理折叠与大脑右半球有密切联系,而大脑右半球正是空间能力的控制区域[2].数学成绩与空间能力显著正相关[3],更高层次的数学在本质上所需的多数思维是空间思维[4],培养学生运用空间思维认识事物一直是数学教学的重中之重.“在数学课程中,应当注重发展学生的空间观念”[5]“通过高中数学课程的学习,学生能发展几何直观和空间想象能力”[6].空间观念、几何直观、空间想象是空间能力内涵下不同层次水平的再现[7],自1963年正式提出数学三大能力,到现在倡导发展学生的数学核心素养,如何培养学生的空间能力始终是数学教育关注的话题.

目前关于心理折叠已有许多量化研究[1,8–10],但学生进行心理折叠任务时的认知过程分析,未有专门论述.认知负荷理论认为,学生进行认知任务时需在工作记忆中同时加工多个信息元素,有可能出现超负荷使其无法进行信息有效加工[11],认知负荷是影响学习的重要因素.因此,研究旨在基于不同认知负荷任务分析学生心理折叠的认知过程,尝试对心理折叠水平进行划分,为发展学生空间能力提供帮助.

2 理论基础

认知负荷表示处理具体任务时加在学习者认知系统上负荷的多维结构[12],是在特定的作业时间内施加于个体工作记忆的心理活动总量[13].以资源有限理论为基础[14],认知负荷理论认为个体所能承担的认知负荷总量是固定的,只有当学习活动引起的认知负荷低于总量时有效学习才可能发生.而知识以图式的形式储存在个人知识结构中[15],图式能帮助工作记忆对加工材料进行分析,从而有效降低认知负荷[16].

认知负荷可分为内在认知负荷和外在认知负荷[17].外在认知负荷是由于不恰当的教学设计引起,是可以改变的认知负荷.内在认知负荷取决于所要学习的材料的本质与学习者专业知识之间的交互[12],是不可改变的认知负荷.在学习材料不变的情况下,学习水平更高的学生受到的认知负荷会低于水平较低者.这是因为学习水平更高者能在丰富图式的帮助下有效地降低认知负荷,而水平较低者由于没有足够的图式帮助其释放工作记忆的空间,造成认知负荷过重,从而无法完成任务.因此,学生由同一学习材料引起的实际认知负荷根据认知水平不同而有所差异,通过观察学习者在不同认知负荷心理折叠任务下的表现,可以判断其所在的心理折叠水平.

与心理折叠相关的研究主要有两方面:一是说明其与空间能力的关系[18–19];二是常将其作为考察学生空间能力的子测试.此类研究源于心理学领域,研究对象多为儿童[1,20].首都师范大学连四清、周珍等人在此基础上,对研究设计进一步修改,对中学生空间认知能力进行了研究[8–9,21–22].周江霞进一步拓展,考虑不同认知方式对空间认知能力的影响[10,23].研究皆以测试作为主要手段,通过统计方法量化分析.测试分数可作为判定知识水平的工具,但不能仅以分数作为评价的唯一标准,还需考虑学生在进行心理折叠时的认知过程.心理折叠虽与空间能力联系密切,但有研究发现,初三至高一年级心理折叠能力发展迅速而空间能力发展变化不大[24],说明心理折叠与空间能力的发展是非同步的,心理折叠有自身的发展规律.第二、三学段学生在认知上处于由具体运算阶段向形式运算阶段过渡的时期,正是空间能力形成和快速发展的时期.因此,这里对四~八年级学生的心理折叠认知过程进行探索.

3 设计与实施

3.1 测题编制

考虑到正方体是义务教育阶段学生认识空间的基础几何体,测试题以正方体展开图的折叠还原问题为工具,考察学生的心理折叠能力.结合心理折叠相关研究测试题设置[9],以国外心理学相关测试网站[25]中的空间能力测试为基础,设计不同认知负荷的心理折叠测试题.

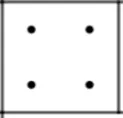

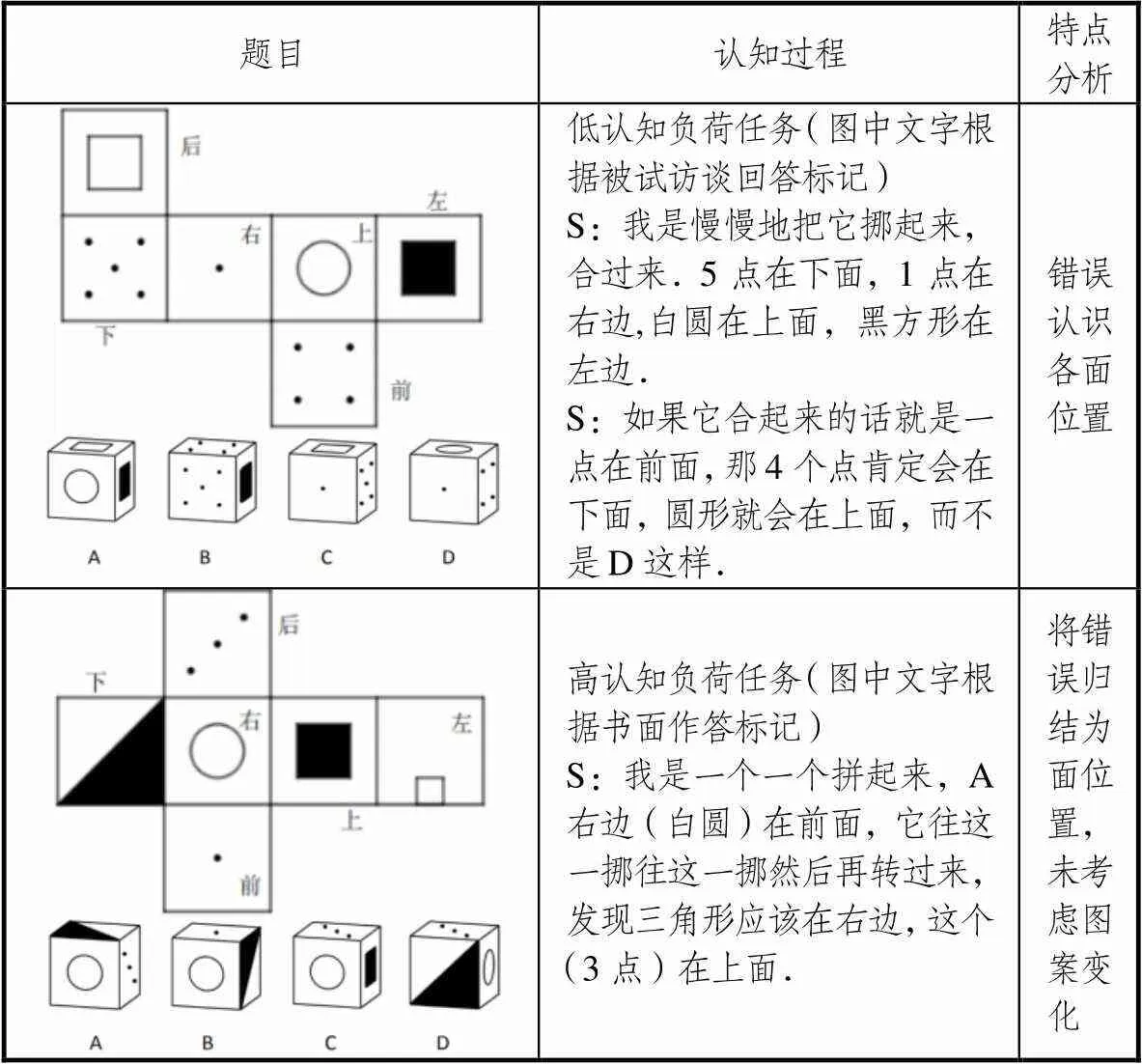

表1 不同认知负荷测题具例

3.2 被试选取

采用便利抽样,选取某县城区两所普通学校(一所小学与一所初中),在四~八年级每年级随机选择一平行班,依据数学学业成就高低,每班各选4人,共20名学生.将所在年级编码为对应数字,学业成就由高至低编码为A、B、C、D.如7A表示七年级学业成就最高的学生.

3.3 测试过程及数据收集

测试于2019年6月初完成.首先按年级分别对学生进行纸笔测试,测试时长为45分钟.在测试过程中观察学生做题时的行为(是否需借助外物帮助其进行折叠),并进行记录.如低年级(四~五年级)部分被试出现动手转动测题纸以帮助“转动”展开图,考虑心理折叠要求二维表象操作需在头脑中进行,后续研究将涉及外物帮助完成任务的被试排除(4人).

然后根据书面作答情况(特别是书面作答不够详细)选取学生进行访谈(11人),访谈主要问题为“你在做这道题时,是怎么思考的?”所选取的学校采用人教版数学教材,正方体展开图于五年级下册长方体和正方体一章中进行系统学习,在七年级下册几何图形初步一章中进一步学习涉及面上图案变化的展开图.由于四年级被试没有学习相关知识,五年级被试刚接触展开图,在解释思路时出现无法作答或无法描述的情况,为详细分析学生在心理折叠时的认知过程,采用目的性抽样,考虑年级分布以及认知过程的独特性和代表性,在访谈的六~八年级被试中选取5人(6D、6B、7D、8B、8C)作为进一步进行个案研究的对象.

4 结果与分析

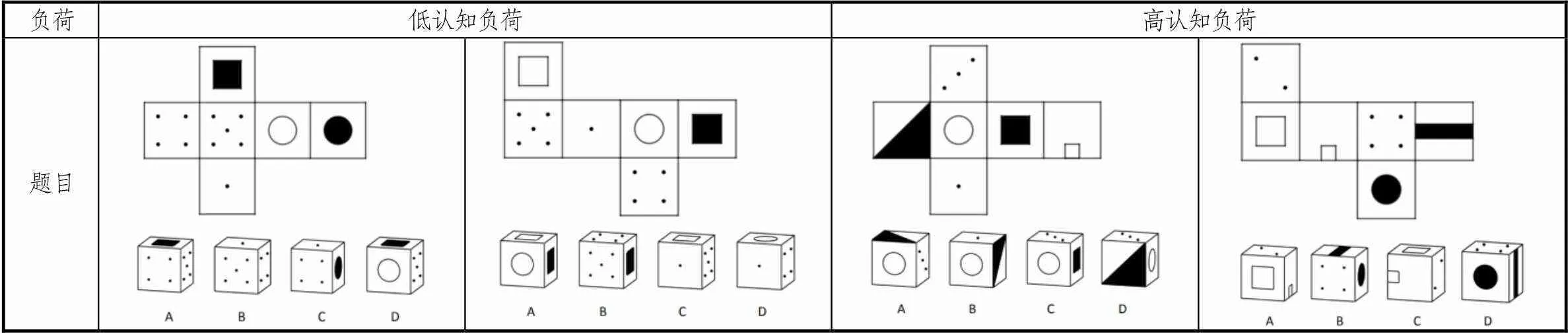

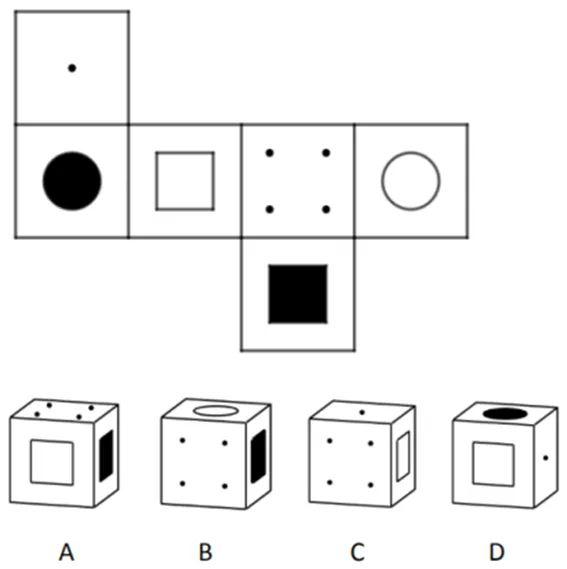

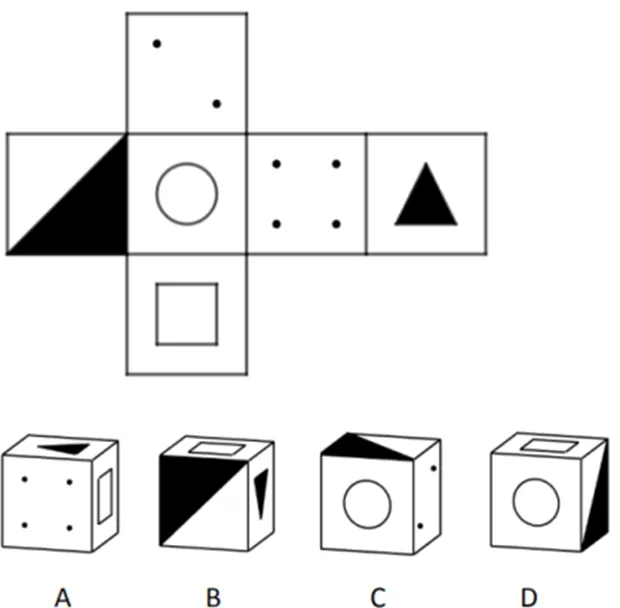

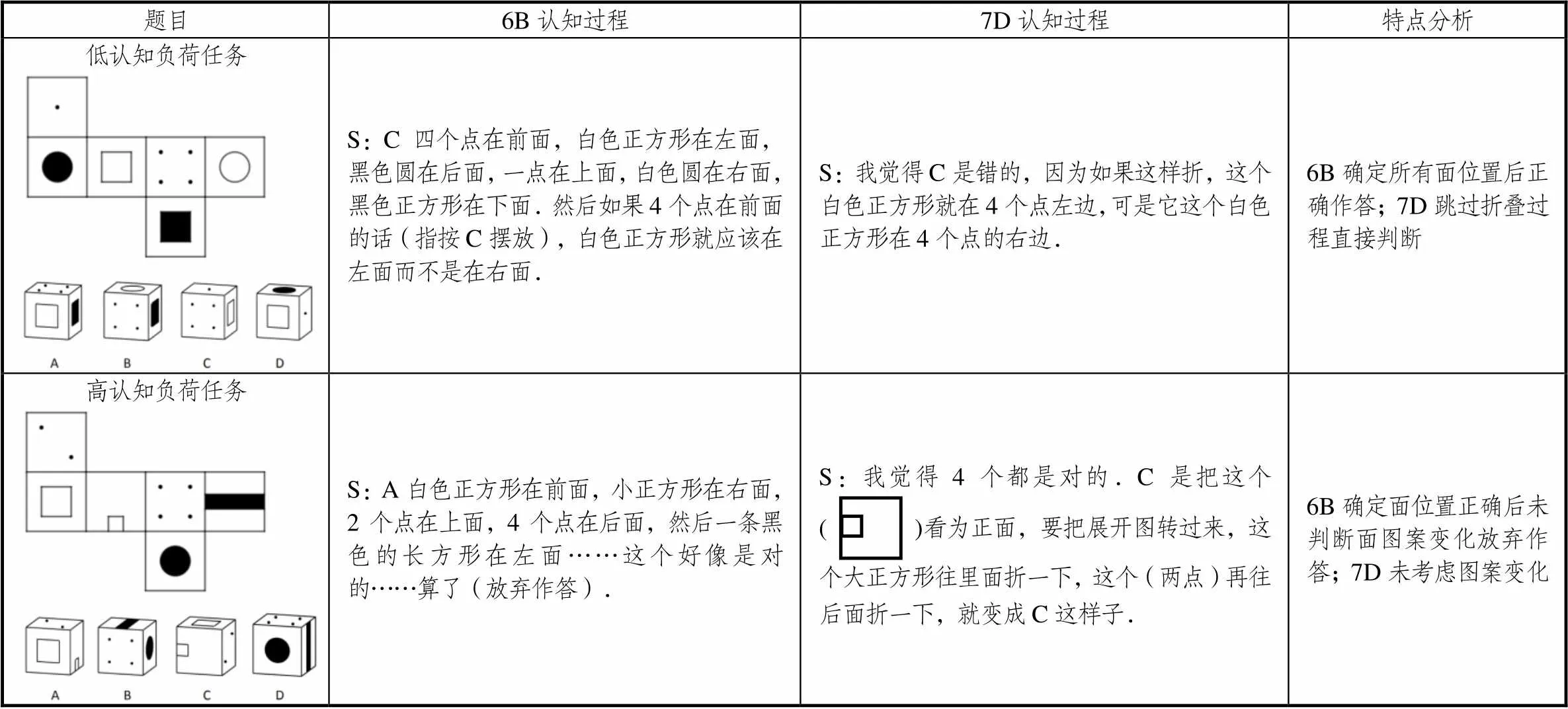

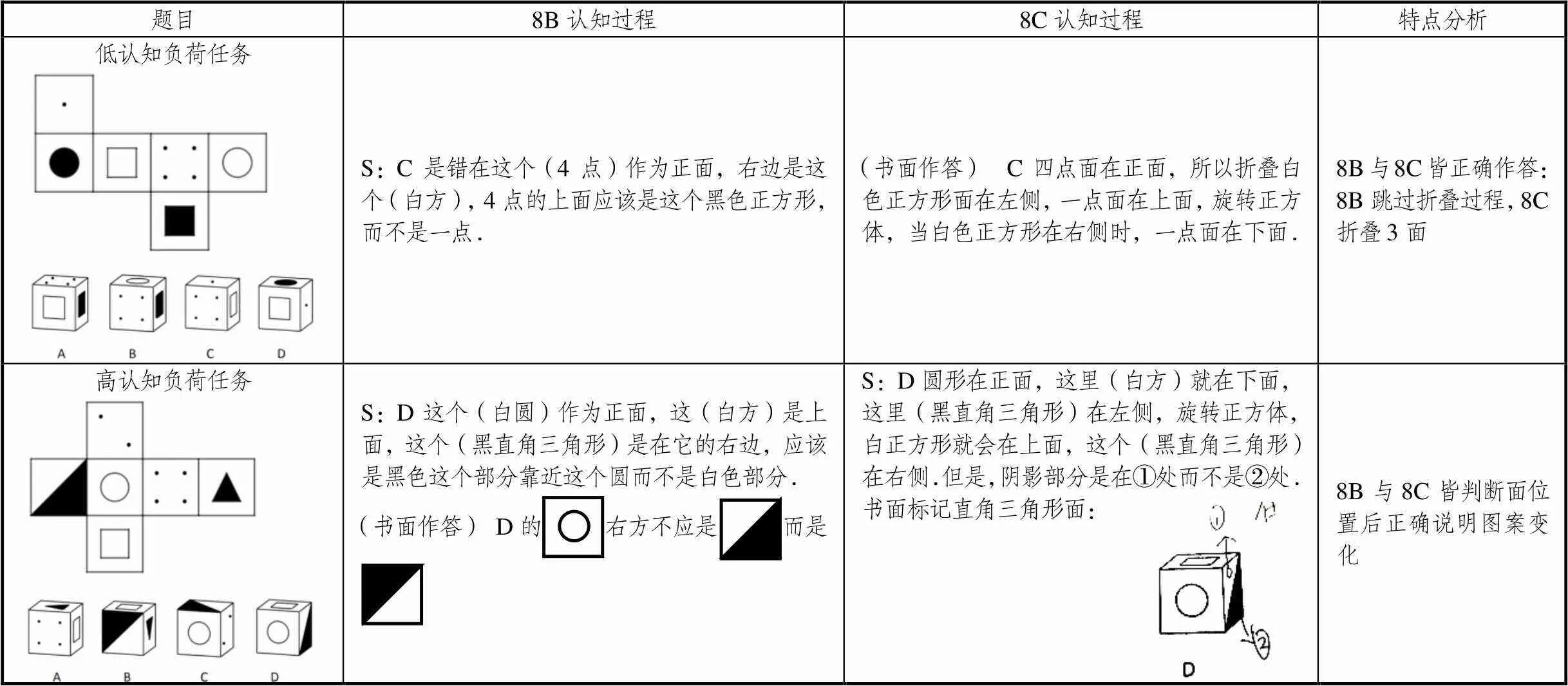

主要以测题L、H为例(图1、图2),分析两种认知负荷任务下学生的认知过程.

4.1 低认知负荷任务中学生的表现差异

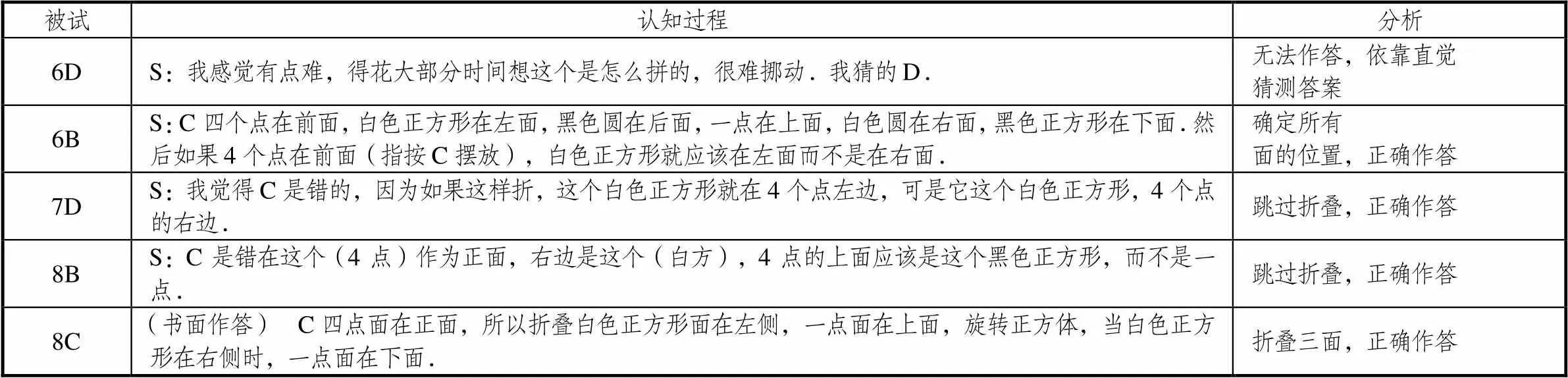

比较低认知负荷任务中学生表现(见表2),除6D外,其余被试都得到了正确答案.被试6D在脑海中生成正方体困难,因此放弃作答;被试6B需先将展开图还原为正方体后,再判断选项是否正确;被试8C与6B相比,仅判断选项涉及到的3面位置即可正确作答;而被试7D与8B则无需将展开图还原为正方体,能迅速发现选项错误点准确判断.在正确作答的4名被试中,6B完成任务需确定6面位置,8C需确定3面位置,而7D与8B则跳过了折叠过程无需确定各面位置直接得到判断.从完全折叠正方体(折叠6面)到不完全折叠正方体(折叠3面),最后不需要进行折叠,被试关于面位置的图式提取逐渐趋于自动化.

图1 试题L(低认知负荷)

图2 试题H(高认知负荷)

这一点在解决其它低认知负荷任务测题(图3)时也有体现,需要折叠6面的6B仍需先判断各面位置后再进行作答:“选C,有一个点的是在前面,这个正方形应该在上面,这个4点就在下面,这个黑色的正方形就在后面,5个点的在左面,它不在右边.”需要折叠3面进行判断的8C在访谈中提到:“因为那个选项只会给你显示3个图形,然后我先去找两个,如果两个比对上的话我就找第三个,如果第三个不对就百分之百不是那个选项.”被试7D与8B则同样跳过了折叠过程,直接说明若按C选项摆放5点面不可能在右边.4个被试都能准确判断面的位置,但关于面位置的图式提取存在差异:被试6B需完全确定面的位置,被试8C需确定选项所给面的位置,而被试7D与8B则能快速提取图式直接判断面位置的错误.可见,在低认知负荷任务中,相关图式提取是否达到自动化是导致学生之间表现差异的主要原因.

表2 被试解决低认知负荷任务(试题L)的认知过程

图3 低认知负荷任务测题

4.2 高认知负荷任务中学生的表现差异

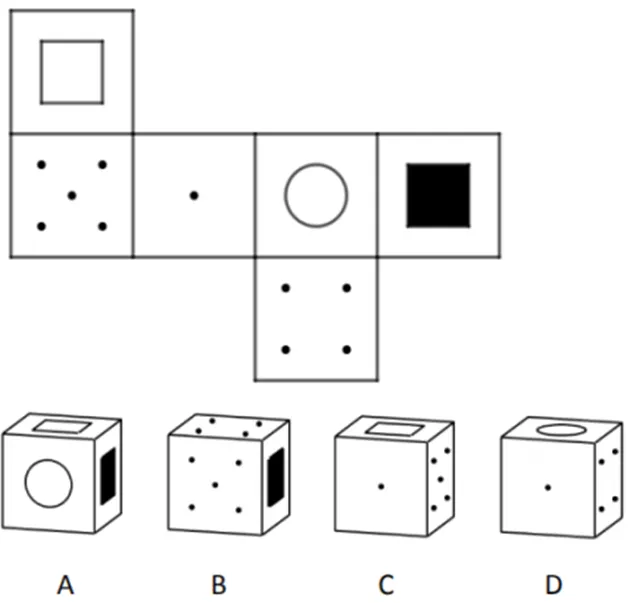

在高认知负荷任务中,学生的表现差异可能与相关图式的建构有关.从表3中不难看出,被试6D仍停留在判断面的位置这一阶段,或许是因为该被试关于面位置的图式未完成建构,从而无法进入认识图案变化这一阶段;被试6B不能将图案变化与位置关系正确关联,虽然该被试能意识到二维表象旋转会带动图案发生变化,但其生成的三维空间图形是错误的(直角三角形面旋转后图案变化错误);被试7D则认为非中心对称图形(小三角形面)不会因旋转而发生改变;被试8B与8C判断各面位置后能正确认图案变化.或许是因为需关联其它要素(图案变化)加大了认知负荷,被试6B与7D关于图案变化的图式可能未完成建构,导致6B判断图案错误,7D认为图案不会改变;而被试8B与8C能正确说明图案变化,说明被试8B与8C较被试6B与7D而言,建构的相关图式更完全.

表3 被试解决高认知负荷任务(试题H)的认知过程

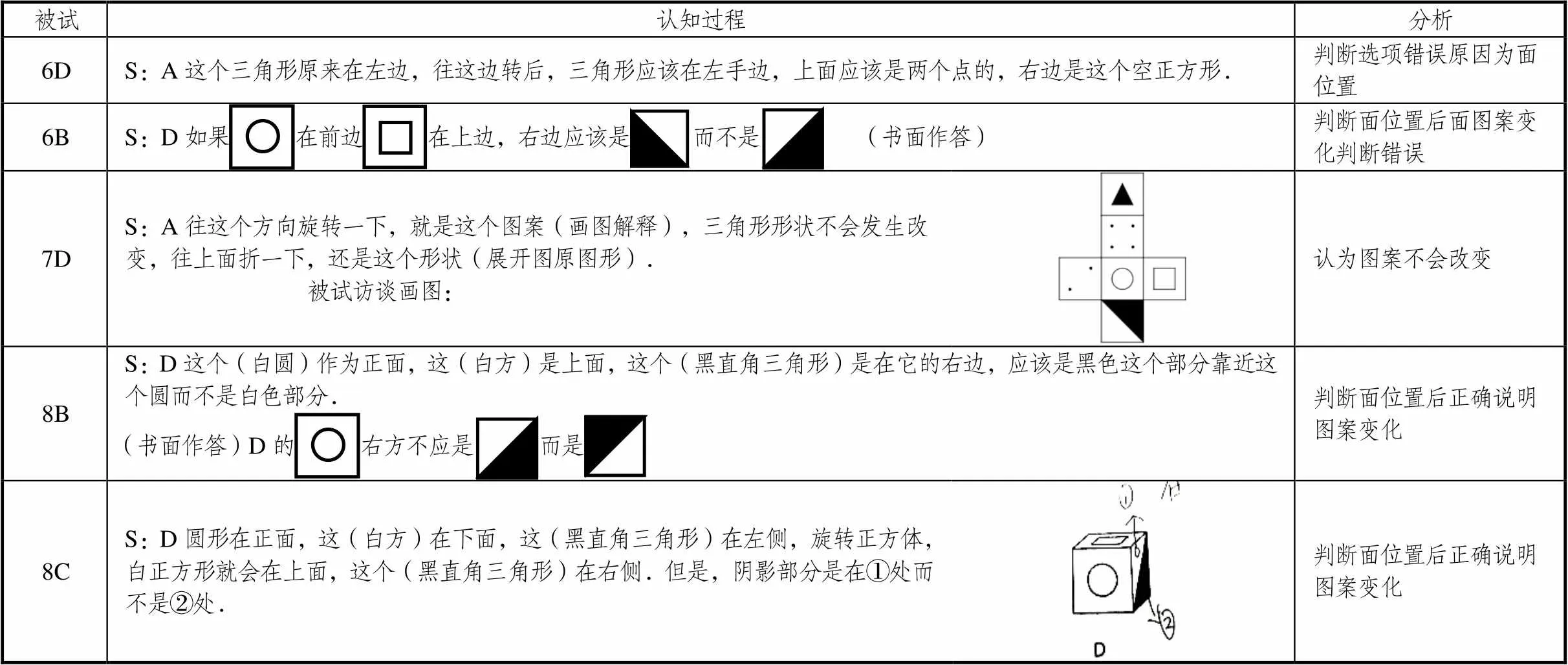

对比5名被试在不同认知负荷任务的认知过程(表2、表3)发现,在低认知负荷任务中正确作答为4人,高认知负荷任务正确作答2人,可见被试在低认知负荷任务表现更好;若无法成功完成低认知负荷任务,则通常不能在高认知负荷任务中表现良好(被试6D);相关图式建构可能是完成高认知负荷任务的基础(被试8B与8C).

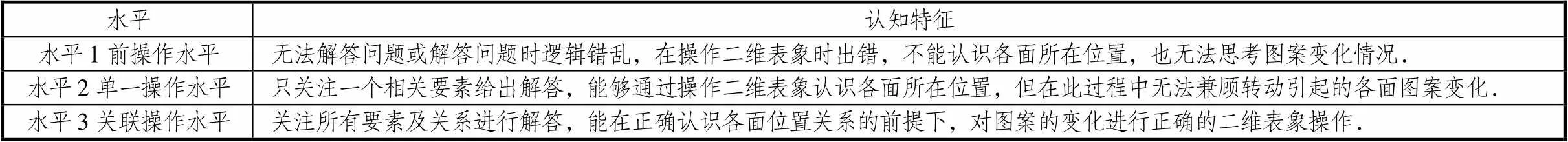

4.3 学生心理折叠水平的划分及认知特征界定

对不同认知负荷任务下学生认知过程的分析中不难发现,心理折叠可能存在水平层次.在心理折叠过程中,各面位置发生改变的同时会引起面上图案发生变化,学生不仅需掌握各面位置关系和图案变化这两条信息量,还要将其关联起来共同考虑.低认知负荷任务仅涉及各面位置关系,高认知负荷任务涉及各面位置与图案变化的交互.结合学生不同认知负荷任务的完成情况,可将心理折叠分为3种水平(表4).为增强被试水平判定可靠性,所有被试均由研究小组各成员独立判定水平,若出现差异,则合议后确定.

表4 心理折叠水平划分

为深入分析每一种心理折叠水平的特征表现,接下来对各被试在不同认知负荷任务中的认知特点进行具体分析.

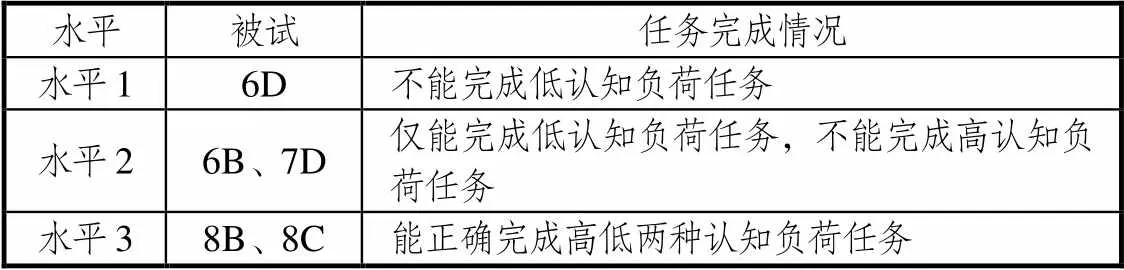

4.3.1 水平1被试无法正确认识各面所在位置

从表5可以看出,处于水平1的被试6D是将展开图各面进行“堆叠”,像“滚雪球”般对展开图进行折叠.由6D的书面标记可看出,该被试将二维图形看作内表面展开图,可若为内表面展开图,则这两题答案不唯一,但6D仅选择一选项,说明其并不具备对二维表象进行操作的能力.在低认知负荷任务中,被试6D解答出现逻辑错乱,错误地将正方体的相连面认为是对立面,因此无法正确判断各面位置;在高认知负荷任务中,被试6D认为是面位置错误,而该题实际错误为非中心对称图案在转动过程中发生变化,由于该被试还不能正确判断面位置,因此无法进一步关注图案变化,说明思路时也没有提到图案对正方体的影响.这进一步证实了相关图式建构是完成高认知负荷任务的基础,由于6D不能正确认识各面位置,说明其关于面位置的图式建构还未完全,导致6D在解决高认知负荷任务时仍停留在判断面位置这一阶段,无法考虑面上图案的变化,这也是6D与其他被试在心理折叠表现上出现差异的根本原因.

表5 被试6D的认知特点

4.3.2 水平2被试无法正确认识图案变化

从表6不难发现,被试6B与7D在低认知负荷任务表现良好,都能正确认识各面所在位置,并说明选项错误原因:6B确定所有面的位置后正确判断,7D则无需折叠直接得到正确解答;两被试都无法正确完成高认知负荷任务:6B仍需先确认各面位置,当发现面的位置正确后该被试没有判断图案变化,认为自己错了就放弃作答,7D则没有意识到两点面会随着折叠发生变化,所以没有描述关于图案运动后的正确变化,错误地认为选项正确.可见,被试6B与7D虽已能正确判断各面位置,但当面上图案涉及非中心对称图形时,他们无法认识到图案的变化从而不能得到正确解答.因此,处于水平2的学生仅能处理折叠时各面位置这一条信息,无法将图案变化与位置变化联系起来回答问题.

比较被试6B在两种认知负荷任务中的表现可发现,6B已能清楚地认识到各面所在位置关系,从而能正确地完成低认知负荷任务,说明其关于面位置的图式建构已完成;当折叠任务涉及图案变化时,结合表3中6B的表现可发现,被试6B还不能准确判断由于折叠转动引起的非中心对称图形是如何变化的,导致其无法完成高认知负荷任务,说明被试6B关于面上图案变化的图式还未完成建构.比较被试7D在两种认知负荷任务中的表现亦可看出,其关于面位置的图式已完成建构,能够准确完成低认知负荷任务,结合表3中7D的表现可见,被试7D没有认识到图案会由于折叠转动发生变化,因此无法完成高认知负荷任务.

表6 被试6B与7D的认知特点

4.3.3 水平3被试能正确认识各面位置及图案变化

由表7可知,被试8B与8C已能成功完成高低两种认知负荷任务.在低认知负荷任务中,8C确定3面位置后再对表象进行旋转操作得到正确判断,8B关于面的位置关系这一条信息处理已达到自动化,即无需先确定各面所在位置再判断选项是否符合要求,能直接得出正确结论和选项错误原因;在高认知负荷任务中,8B与8C都能够在判断各面位置关系正确的基础上,关注直角三角形面图案变化并能说出正确图案.因此,处于水平3的学生能关注心理折叠所有要素及关系进行解答,确定各面位置关系的同时兼顾认识图案在操作时发生的变化.

比较被试8B在两种认知负荷任务中的表现,注意到8B关于面位置的图式提取已达到自动化水平,但在解决高认知负荷任务时,8B未能自动提取该图式,仍需先判断面位置后再判断图案变化,这或许是因为在高认知负荷任务中,工作记忆需要处理面位置和图案变化两条信息量,加大了认知负荷,从而导致图式自动提取失败.可见被试8B关于图案变化的图式或未完全建构,因此在完成高认知负荷任务时不能直接判断图案变化,需经历确定各面位置的过程来确定图案是如何转动的,由此判断最终图案.

基于对3种水平被试认知特点的分析,可以对心理折叠水平划分及认知特征进行界定(见表8).

表7 被试8B与8C的认知特点

表8 心理折叠水平划分及认知特征界定

5 结论与讨论

研究发现学生的心理折叠表现中,低认知负荷任务优于高认知负荷任务;在低认知负荷任务中,学生的表现差异可能与图式的自动化有关,而图式建构或与高认知负荷任务的学生表现差异相联系.辛自强指出:图式的自动化和结构化可以有效降低认知负荷,是造成专家和新手问题解决技能差异的根本原因[26],这或许可以解释为什么图式在心理折叠中亦发挥了降低认知负荷帮助学生解决问题的作用,具有更丰富图式的学生能完成更高认知负荷的任务.

研究还发现学生心理折叠水平可以分为3种:(1)前操作水平;(2)单一操作水平;(3)关联操作水平.研究对象的心理折叠水平随年级增高而增加,七年级被试处于单一操作水平而八年级两被试皆处于更高水平,这与周珍的研究结果[9]相似:初一至初二年级心理折叠快速发展.另外,黄兴丰发现学生的空间几何思维在各个水平上的发展可能是同时发生的,并非像范希尔所假定的那样,一定要在前一个水平完全获得的前提下,后一水平才能发展[27].心理折叠水平作为空间能力的一部分,是否也同空间几何思维水平一样具有发展阶段?各阶段之间是否具有可跨越性?这些问题尚待今后继续研究.

6 思考与建议

如前所述,图式建构与自动化的差异可能是导致学生心理折叠表现差异的主要原因.也有研究已发现图式数量和图式自动化的水平是专家与新手在问题解决中的本质区别[16].在数学教学中,教师常常需要让学生在问题解决领域从新手变成专家[11].如何让学生在数学空间能力方面更快步入更高水平?研究结论启示教师或许可以从帮助学生建构图式与促进图式自动化着手.另外,如果将数学知识看作数学学习的逻辑起点,那么学情则是展开数学学习的现实起点[28].研究还发现了心理折叠水平可分为3个层次,教师可藉此了解学生的数学空间能力,从而在准确把握学生已有认知水平的基础上,有针对性开展教学活动,发展学生的数学核心素养.

6.1 合理逐次增加学习难度帮助学生建构图式

图式获得是数学知识理解的本质[29],李士锜认为:“学习一个数学概念、原理、法则,如果在心理上能组织起适当的有效的认知结构,并使之成为个人内部知识网络的一部分才说明是理解了.”[30]根据学生的学习水平,适当降低学习材料的复杂程度,可以帮助学生在问题解决的过程获得相应图式.如在正方体展开图教学中,可设计有难度层次的题目,逐个增加展开图具有不对称图案面的个数,让学生在获得涉及一个不对称图案如何进行折叠的图式后学习多个不对称图案的折叠,能有效地帮助其建构相关图式.

空间教学与其它知识教学不同之处在于培养空间感知可通过动手实践,采用实物演示让学生经历二维表象到三维图形的变换,可让学生体会图形从二维到三维的变与不变,为进行抽象和想象空间图形时提供实际背景.在获得基本感知后,要求学生逐渐脱离实物进入更高难度的思维锻炼,也是帮助图式建构的方法之一.

6.2 加强思维训练促进学生提取图式达到自动化

需要注意的是,实物的作用是帮助学生进行观察、分析,仅依靠动手操作对空间概念形成没有帮助,图式无法在头脑中建构.如四~五年级被试采用动手操作的方法仅能完成可由展开图“转动”解决的任务,无法回答需抽象思考的问题.在空间教学中鼓励学生动手操作的同时要上升思维训练的高度,尤其是对于高年级学生,过多依赖实物模型可能会阻碍抽象思维和空间能力的发展.

正如学生掌握九九乘法表后遇到乘法运算能产生条件反射快速得到答案,图式提取不占用工作记忆空间.当提取趋向自动化,工作记忆就能有更大空间处理更高难度问题.在教学中利用变式“重复”练习[31],可以有效促进图式自动化.譬如,可对空间概念进行变式训练,让学生理解正方体的对立面与相邻面在二维展开图中位置关系是如何表示的,发现二维图形在平面上的旋转与空间中旋转的共通之处.在此基础上,适当增加练习量让学生多次经历图式提取过程,在量的积累上达到自动化水平.

6.3 利用心理折叠水平合理评价学生数学空间能力

发展数学核心素养要改变评价方式单纯依赖一张试卷的状况[32].分数是对学生学习的结果性评价,教师在进行教学评价时应更加关注过程性评价.如何整合评价与客观测验形成“测验嵌入式”评价,如何切合数学教学实际形成系统化的“教学嵌入式”评价都亟待实践研究[33].心理折叠水平就是动态观察学生数学空间能力的一个有效工具,在教学中判断学生心理折叠达到何种水平,就能发现学生在空间学习过程中遇到的具体困难是什么,从而有针对性地开展教学,真正做到因材施教[34-42].譬如,若判断学生处于前操作水平,则可以在教学中多采用实物模型,先让学生建立空间感知,在此基础上进行下一步学习.在每一个具体的水平层次上,开展能够促进该水平层次的学生提高的教学,以学生已有的认知水平为基础引导其向更高水平前进,才能有效地帮助学生获得进一步提升.

[1] 施建农,周林,查子秀,等.儿童心理折叠能力的发展[J].心理学报,1997,29(2):160–165.

[2] MILIVOJEVIC B, JOHNSON B W, HAMM J P, et al. Non-identical neural mechanisms for two types of mental transformation: Event-related potentials during mental rotation and mental paper folding [J]. Neuropsychologia, 2003, 41 (10): 1 345–1 356.

[3] 周珍,周江霞,张景斌,等.不同认知方式中学生空间图形认知能力发展与数学成绩关系研究[J].数学教育学报,2013,22(5):62–65.

[4] LEAN G, MA-KEN C. Spatial ability, visual imagery, and mathematical performance [J]. Educational Studies in Mathematics, 1981, 12 (3): 267–299.

[5] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012:5.

[6] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2017:6.

[7] 吴宏,汪仲文.中小学生空间能力的构成要素与水平层次及评价指标[J].数学教育学报,2014,23(5):41–45.

[8] 周珍.中学生心理展开能力与心理折叠能力发展的对比研究[J].数学教育学报,2010,19(1):30–32.

[9] 周珍,连四清,周春荔.中学生空间图形认知能力的发展研究[J].数学教育学报,2001,10(1):75–78.

[10] 周珍,周江霞,张景斌,等.中学生认知方式对心理折叠能力发展的影响研究[J].数学教育学报,2012,21(3):35–37.

[11] 庞维国.认知负荷理论及其教学涵义[J].当代教育科学,2011(12):23–28.

[12] 陈巧芬.认知负荷理论及其发展[J].现代教育技术,2007,17(9):15–16,19.

[13] COOPER G. Cognitive load theory as an aid for instructional design [J]. Australian Journal of Educational Technology, 1990, 6 (1): 108–113.

[14] 张慧,张凡.认知负荷理论综述[J].教育研究与实验,1999(4):45–47.

[15] 陈琦,刘儒德.教育心理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2011:145.

[16] 杨心德,王小康.认知心理学视野中的认知负荷理论[J].宁波大学学报(教育科学版),2007,29(3):11–15.

[17] 张睆,辛自强.基于认知负荷理论的数学学优生教学[J].教育学报,2010,6(3):59–65.

[18] HARRIS J, HIRSH-PASEK K, NORA-S N. Understanding spatial transformations: Similarities and differences between mental rotation and mental folding [J]. Cognitive Processing, 2013, 14 (2): 105–115.

[19] 杨孟萍,石德澄.空间认知能力的测验研究[J].心理发展与教育,1990(4):213–217.

[20] 徐凡,施建农.四~五年级学生的空间表征与几何能力的相关性研究[J].心理学报,1992,24(1):20–27.

[21] 周珍,连四清,周春荔.中学生空间图形认知能力发展的性别差异研究[J].数学教育学报,2001,10(4):93–95.

[22] 周珍,连四清,周春荔.中学生空间图形认知能力发展与数学成绩关系及其与智力的相关性研究[J].数学教育学报,2005,14(1):57–58,94.

[23] 周珍,周江霞,张景斌,等.不同认知方式中学生的空间图形认知能力发展研究[J].数学教育学报,2012,21(6):38–42.

[24] 周珍.中学生空间图形认知能力发展的研究[D].北京:首都师范大学,2000:10,17.

[25] 123test.com. Spatial reasoning test 123test.com [EB/OL]. (2019–12–12) [2019–03–30]. https://www.123test.com/ spatial-reasoning-test/.

[26] 辛自强,林崇德.认知负荷与认知技能和图式获得的关系及其教学意义[J].华东师范大学学报(教育科学版),2002,20(4):55–60,77.

[27] 黄兴丰,裔晶晶,孙庆庆,等.高三学生空间几何思维水平发展的调查研究[J].数学教育学报,2016,25(2):75–79.

[28] 沈海玲,黄龙玲.瞄准数学素养精准教学设计[J].小学数学教育,2019(Z3):40–41.

[29] 黄燕玲,喻平.对数学理解的再认识[J].数学教育学报,2002,11(3):40–43.

[30] 李士锜.PME:数学教育心理[M].上海:华东师范大学出版社,2001:64–87.

[31] 张奠宙,宋乃庆.数学教育概论[M].2版.北京:高等教育出版社,2009:67.

[32] 史宁中,林玉慈,陶剑,等.关于高中数学教育中的数学核心素养——史宁中教授访谈之七[J].课程·教材·教法,2017,37(4):8–14.

[33] 谢圣英,沈文选.透视数学表现性评价[J].数学教育学报,2006,15(1):22–24,98.

[34] 俞宏毓,朱向阳,顾泠沅.管窥小学数学课堂教学现状——“两位数减两位数退位减法”教学案例分析[J].数学教育学报,2019,28(1):43-48.

[35] 李欣莲,宋乃庆,陈婷,等.小学数学教师“问题提出”表现研究[J].数学教育学报,2019,28(2):1-6.

[36] 陈婷,徐红,徐冉冉,等.数学教师学习使用“问题提出”教学法的个案研究——以“用字母表示稍复杂的数量关系”为例[J].数学教育学报,2019,28(2):7-12.

[37] 张辉蓉,冉彦桃,刘蝶,等.教师“问题提出”教学知识建构[J].数学教育学报,2019,28(2):13-17.

[38] 许天来,蔡金法.美国数学课程中的“问题提出”——期望与挑战[J].数学教育学报,2019,28(2):18-23.

[39] 王红权,李馨.从系统的观点看一元二次方程的解法教学设计[J].数学教育学报,2019,28(3):94-97.

[40] 程明喜.小学数学“深度学习”教学策略研究[J].数学教育学报,2019,28(4):66-70.

[41] 李怀军,张维忠.小学生数学问题提出能力发展研究[J].数学教育学报,2019,28(5):2-8.

[42] 杨红萍,杨捷.小学生数学阅读能力结构的因素分析[J].数学教育学报,2019,28(5):14-18.

Research on Students’ Mental Folding Levels Based on Tasks with Different Cognitive Demand

ZHONG Yi, XIE Sheng-ying

(School of Mathematics and Statistics, LHPCSIP (MOE), Hunan Normal University, Hunan Changsha 410081, China)

Cultivating students’ ability for spatial visualization is an important goal in mathematics education. Mental folding is one of the important manifestations of spatial visualization. Studies of the cognitive process of students’ mental folding on tasks with different levels of cognitive demand have found that students perform better on low cognitive-demand tasks than on high cognitive-demand tasks. High student performance on low cognitive-demand tasks is related to schema automation, whereas high student performance on high cognitive-demand tasks is related to schema construction. The level of mental folding can be classified into the following categories: pre-operational level, single-operation level, and complex-operation level. Research on determining students’ mental-folding levels can help us to improve students’ mathematical spatial visualization so that we can carry out targeted teaching based on our understanding of students’ existing cognitive level to develop students’ mathematical core competency.

mental folding; cognitive load; spatial ability; mathematical thinking

G442

A

1004–9894(2020)03–0025–07

2020–01–19

湖南省教育厅一般项目——湖南高考自主命题数学试题研究——基于SOLO分类理论(15C0873);湖南省重点学科建设项目

钟熠(1996—),女,贵州三穗人,硕士,主要从事数学课程与教学论研究.谢圣英为本文通讯作者.

钟熠,谢圣英.基于不同认知负荷任务的学生心理折叠水平研究[J].数学教育学报,2020,29(3):25-31.

[责任编校:周学智、陈汉君]