我想要一辆汽车

文/凌捷 浙江省海宁市紫微幼儿园分园

我看到了什么

凌凌老师:这学期我们中一班的商场要重新招商了,你们都想开些什么店?为什么?

亮亮:我想开一家汽车店!因为我想要一辆汽车,很酷。

凌凌老师:那请你做汽车店负责人,招募你的员工商量一下开业需要些什么吧!

汽车组分享:首先我们需要汽车,可以用纸盒做,就像我们以前做的公交车一样,然后我们还需要螺丝刀和打气筒。

一、汽车店正式开业

(一)“我见过妈妈去洗车,车子是开到柱子围起来的里面的”

开业第一天,橙橙和亮亮拿着汽车店的招牌选择了建构区作为他们的开店选址。“橙橙,你可以帮我一起把桌子翻过来吗?”亮亮抬着桌子的一头向橙橙发出请求。橙橙皱紧了眉头,问:“为什么要翻过来?这个桌子我要放工具的呀!”“工具可以放在边上,我上次看到妈妈去洗车,车子就是开到柱子围起来的里面的,一辆一辆都是分开的,然后边上有很多工具和管子。”亮亮不慌不忙地解释。于是橙橙点了头,两个孩子一起用桌子建造了一个“车库”。

图1 汽车组开业讨论

图2 汽车组介绍

图3 汽车店门头

“嘀嘀——亮亮,我的车坏了,我来修车。”多多开着车来到了汽车店。亮亮指着刚建好的汽车库:“那你开到这里来,我给你检查一下。”说完转身拿起了刚用积木搭好的螺丝刀开始检修。多多在一旁看了一会儿,也拿起了积木搭了工具一起修车,而橙橙则找来了眼影为潇潇的爱车进行美容。

图4 亮亮正在修车

图5 橙橙在给汽车美容

分享时刻

凌凌老师:亮亮,多多不是修车店的客人吗?怎么亲自修起了车?

亮亮:因为多多觉得修车店很好玩,他也想到我们汽车店上班

凌凌老师:那你们是怎么修车的?

亮亮:车门的螺丝松动了,我用积木搭的螺丝刀给他转转紧就好了。

凌凌老师:你怎么知道是车门坏了?

亮亮:我用螺丝刀敲了敲,就听出来了。

凌凌老师:原来需要通过检查才能知道车子哪里坏了,那你们知道汽车还有哪些部位需要检查吗?

我看懂了什么?

1.联系经验,替代迁移。

前期我们有过娃娃家的孩子把桌子竖起来作为厕所,也有孩子在医院把桌子竖起来用来挂盐水,今天看到的是亮亮联想到妈妈洗车时对车位的经验,利用桌子进行划分而建构出来的“修车位”。

2.阐述理由,同伴支持。

当自己的想法不被同伴认可的时候,亮亮没有慌乱,没有放弃,没有一意孤行,更没有因此而不快,他选择了耐心地阐述自己的理由,尽自己的努力来获得同伴的认可与支持;而作为同伴的橙橙倾听了亮亮的理由后,也欣然同意并帮助他完成车位的建造,两个孩子有商有量,探讨成为了游戏的最突出的进步。

我该做什么?

1.兴趣捕捉,明确目标。

通过游戏我明确地感受到,孩子们的兴趣更多地在“修车”与“美容”这样能动、能玩的游戏情节上,而并非在我之前预估的“汽车买卖”上。因此,我需要调整原有的预设,在观察的基础上,跟随着孩子们的兴趣点进行游戏的推进与深入。

2.巧问追思,引撞思维。

利用“好奇”来帮助孩子思考关于“修车”的更多线索。在分享环节,我通过一步步追问,帮助孩子发现修车之前是需要对汽车检查的,最后抛出问题“你知道汽车还有哪些部位需要检查”,引发孩子们调动生活经验去思考,为下次游戏做有目的的铺垫。

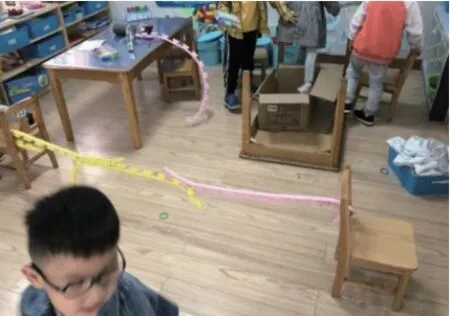

(二)“这样就不会漏掉了呀”

材料库更新:泡沫条、经编筒、线筒。(预设可能会发生的情节:汽车检修工具的支持)

图6 水管制作

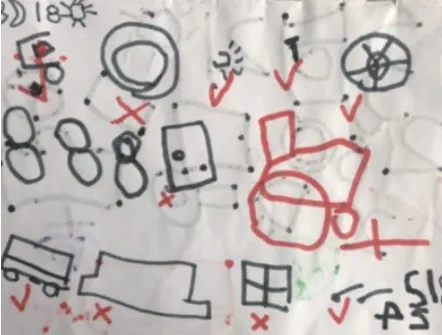

图7 车辆检修表

高锐将泡沫条的一头插在了桌子的两边,另一头则套了一个饮料瓶。他介绍道:“这是水管,这里出水,先要把汽车洗干净才能看清楚哪些地方破掉了,要修理。”装备准备就绪后,亮亮、高锐、小宇纷纷加入了修理的行列,为这辆车牌“888”的汽车进行了检修。“这里我已经检查过了!没有坏掉,不用修。”小宇指着车头对正要下手的高锐说。一旁的亮亮若有所思:“我们应该要有一张修理表,把要修的东西画下来。”“好!”小宇说完拿来了笔,三个人一边讨论一边在计划本上画了些什么。后来亮亮是这样介绍的:“这是汽车的修理表,上面有轮胎、车灯、方向盘、车门。很多地方需要检查的,如果检查了是好的就打个勾,是坏的就打个叉,这样就不会漏掉了……”

我看懂了什么

1.计划意识迅速成长。

这个学期初,我们给每一个游戏主题都投放了相应的计划本,鼓励孩子们“先计划,再游戏”。当一起游戏的两名同伴出现问题的时候,亮亮马上联想到了计划本,组织了三个人的小会议,进行了“修理单”的制订,其实这也是一种计划意识,有了这样的一个集中讨论,孩子们的游戏更有目的性。

2.材料引发创意思考。

第一次游戏前的材料都是孩子们自己收集准备的,教师没有过多地干预和预测。而当第一次游戏后教师捕捉到了孩子们“修车”这个兴趣点,便有意识地投放了泡沫条、经编筒等可能引发孩子新游戏的材料,事实证明当孩子们获得了这些支持后,对游戏内容的生成也就更具想象和拓展。

(三)“除了修车,还是修车……”

孩子们对于汽车店游戏的兴趣依然十分浓厚,可是游戏水平和情节却进入了瓶颈,除了修车还是修车……于是我们联系了4S店,决定近距离了解一下这个熟悉而又陌生的“汽车店”……

图8 采访单

参观篇

为了更有效率地进行参观和了解,孩子们还在出发前进行了采访单的设计制作。

大家带着满满的期待来到了某品牌汽车4S店,参观了销售部和汽修部,孩子们大胆地采访工作人员,实地了解汽车的里里外外……

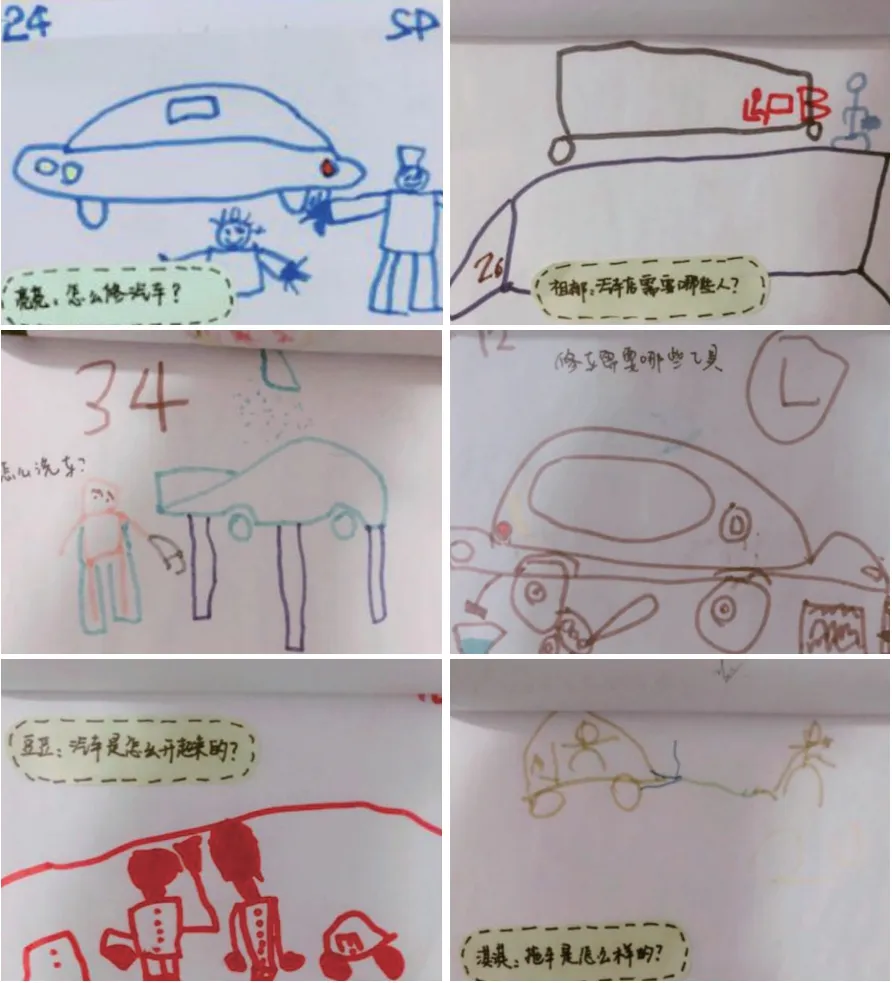

参观体会

图9 在汽车店里看到了可以抽尾气的管子,还有可以升降的汽车修理台,很棒!

图10 有敞篷车,有升降台,还会发亮,修汽车底盘方便很多。

·兴趣点捕捉:

NO.1修车:无论从是采访单还是孩子们的体会,都能发现他们对于修车的兴趣仍然是最为浓厚的。因此,教师可以提供更多的推进材料,观察游戏的情节发展。

NO.2工作人员:有部分孩子对于工作人员的分配也开始产生了兴趣,知道原来汽车店不仅有修车的工作人员,还有销售、上牌、咨询等各种类型的工作人员。

NO.3洗车:通过参观,孩子们发现连洗车毛巾都有好多种,他们的惊叹也正是他们的兴趣所在。

·未解决点:

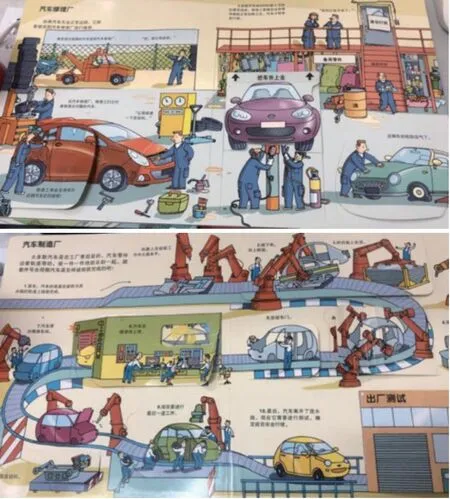

出于安全因素的考虑,孩子们只是在汽修部门口进行参观和听取讲解,对于汽车更细致的组成与拆分其实了解得并不详细,孩子们表现出了极大的好奇。因此,我购买了相关可操作绘本,尝试解决这些“为什么”……

阅读篇

通过集体阅读和自主阅读,孩子们丰富了关于“汽车的制造步骤”“汽车的修理步骤”和“汽车回收”等方面的相关经验。

图11 汽车绘本

我看到了什么?

经历了这一番“进修学习”,我们的孩子们对汽车店进行了全面升级,现在的汽车店会有什么不一样呢?一起来看看把!

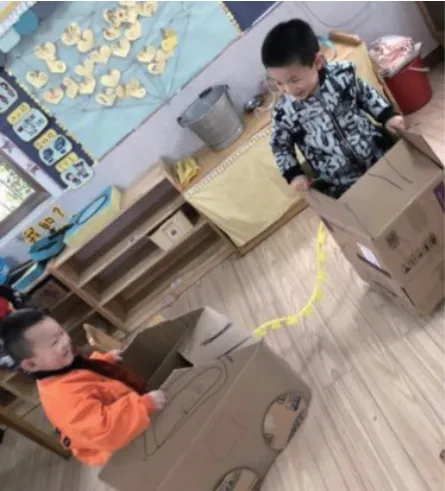

二、4月——汽车店升级进行中

(一)除了修车,我们还可以……

·销售部成立

通过汽车店开张前的伙伴会议,葛葛用海绵条和椅子组合成了一个分隔带,他说:“这边是买车的地方,那边是修车的!”说完,他又拿来了一个方桌,在桌上放上了饮料和水果,“这个是给买车的人吃的。”

图12 区分部门

图13 根据要求进行汽修

葛葛负责销售。小宇来买车了,葛葛热情地说:“请坐,你可以喝一点饮料,我去拿一下本子,你等我一下啊!”说完葛葛转头拿来了4S店赠送给孩子们的汽车宣传册,指着上面的轮胎、车漆颜色等一一询问小宇的要求,随之把要求告诉了汽修部的伙伴们……

“收到!”汽修部的伙伴们马上展开了忙碌的工作,琪琪用精编筒和海绵条组装了吸排气的管道,曹依然则用水彩笔根据客人要求定制着车漆,汽车店好一番热闹景象。

“哎呀,我的本子不见了……”葛葛焦急地找着“失踪”的宣传册。潇潇:“我有办法了!我们自己画一本就好了!”

图14 潇潇自制的汽车“宣传册”

·汽修部升级

“哎呀,多多,我的车坏了!”桐桐一边让车前进一边朝着汽修店的多多喊着。“破了的车不能开了!很危险的!你等我一下,我开拖车来拖走!”只见多多用剪刀在自己车的尾部钻了一个洞,把海绵条塞了进去,又在桐桐的车头钻了个洞,同样把海绵条塞了进去,“成功完成拖车任务,现在我们要向汽修店出发!”……

图15 拖车救援

图16 电焊

多多把车运到了汽修部,汽修部的伙伴们马上开始检修,亮亮用积木搭了电焊面罩和电焊枪修理着车门;乐乐用经编筒和海绵条组合成了喷漆的枪,进行着补漆的修理任务……

汽修部的小伙伴们都忙得热火朝天,不亦乐乎……

我看懂了什么?

1.兴趣是经验的前提,经验是兴趣维持的保障。

“修车”意味着孩子可以不停地捣鼓着小车,能动这个因素导致孩子们觉得“好玩”,兴趣维持水平高,但是当孩子的兴趣一直停留在某一点无法深入、继续的时候,我们会发现他们的游戏热情开始迅速下滑。因此,在孩子兴趣达到某个巅峰,但是无法纵深推进时,丰富其生活经验来带动其发展显得尤为重要。浙江师范大学秦元东教授指出“适宜的教师指导,才能引发、推动与支持幼儿园游戏自主性的积极变化。适宜的教师指导具有多方面特点,而动态性与生态性是其核心特质”。因而我们选择了参观4S店、阅读绘本的方式来帮助孩子们直观、动态地接受新的、有兴趣的、有意义的经验。

孩子们在丰富经验后呈现出了拖车、喷漆、电焊、起重机等更为多元、趣味化的游戏情节,而此时孩子的游戏都是自发的、高水平的,作为教师我只需进行一些观察,保持微笑便可。

2. 材料拓宽思维,助推新情节。

美国学者约翰逊等人将游戏材料视为一种重要的游戏资源,大量文献指出游戏在本质上属于主动学习,必须以丰富的游戏材料为基础,游戏材料是幼儿开展游戏的重要物质基础,既是幼儿的隐形教师,也是教师指导的重要媒介。当孩子们有着丰富的经验和浓厚的兴趣时,作为教师,我及时地捕捉孩子们的兴趣点——修车,发现问题——材料匮乏(只有积木),于是利用投放可能会产生火花的多元可变化的材料——经编筒、海绵条等来帮助孩子们拓宽思维,引发他们对于“修车”游戏的新情节的产生。

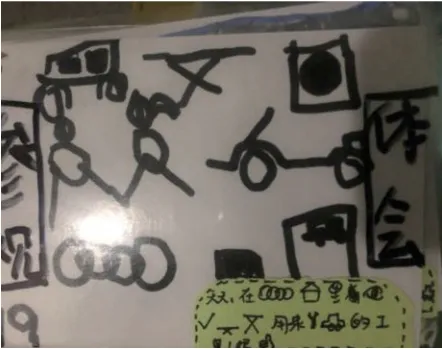

3. 习惯成自然,表征意识水到渠成。

孩子表征意识的养成前期需要教师频繁的提醒、鼓励等积极干预,并且表征意识的培养贯穿一日的生活。游戏片段中,潇潇自制宣传册是在模仿某品牌汽车宣传册的基础上加入了自己的想法;亮亮的汽车检修表也体现出了两名孩子优秀的表征习惯和能力,他们已经不需要教师的提醒便能从表征记录游戏到善于利用表征来解决问题,这与平时每一次的调查、采访、参观体会等息息相关。

我该做什么?

当下孩子们的游戏兴趣和经验依旧处于一个较高的水准,作为教师,我选择更多地作一些隐性的支持。下面我将以材料为例进行阐述。

1.感知材料多元创造的可能性。

频繁地更换游戏材料极有可能会强化幼儿对外部动机的依赖,也就是说一旦没有新材料幼儿便出现消极游戏的情况。因此,对于材料库的更新不单纯地只是在数量和品种上进行增加,教师需敏锐地关注材料与材料使用者之间的关系,同种材料对不同幼儿、不同空间的价值也各自不同,而同一材料对于同一幼儿的意义也会因为两者的关系变化而变化。因此,我们需要关注幼儿游戏,思考幼儿需要,判断材料当下意义,针对材料进行“加、减、组、归”的调整。

2.感知材料助推性,服务各水平幼儿。

在《3~6岁儿童学习与发展指南》倡导的背景下,“尊重幼儿的个体差异,促进每个幼儿富有个性的发展”已然成为一种教育共识和趋势。

(1)针对具体情节的可助推性。

我们时常会面对原本幼儿兴趣十足,随后渐渐失去兴趣的游戏,此时我们常会利用“加”材料来尝试重新调动幼儿对该主题的兴趣,那对于所增加的材料,教师应该积极地去思考该材料投放后可能会对原主题产生的影响,判断可行性后再进行投放更为恰当。

(2)针对不同主题游戏的可助推性。

具有高探索性的材料往往会在不同的时间引发不同的游戏情节,此时我们尽可能地去思考,根据幼儿的生活经验、当下对各个主题的兴趣,结合该材料联想可能出现的多情节,为后续材料的投放进行铺垫。

(3)针对不同能力水平幼儿的可助推性。

同种材料对不同的幼儿在不同的时空所产生的影响也是截然不同的,教师应该通过观察评估每一名幼儿的发展状况,思考同种材料针对不同发展水平的幼儿在其原有水平上会得到何种提升。