论花间词人的地理分布及成因

赵丹妮

(重庆师范大学涉外商贸学院,重庆合川 401520)

对于中国文学史上第一部文人词总集《花间集》的研究,历来甚夥,但大多从文学史角度及其文学性着眼,对词人的研究较少,且多集中于某位词人。作家是文学活动要素里重要的一环。花间词人作为一个群体,其创作以描写男女情爱为主,风格缠绵婉约,具有一致性。形成这种特点的原因之一即为花间词人集中分布于巴蜀地区。杨义在《重绘中国文学地图通释》中提出:“文学有独立的价值,但无孤立的存在。在历史发展上说,文学有时间性,还有地域间性。”[1]195文学与地理有着深刻的内在联系。“不同的自然地理环境和人文地理环境对文学家的气质、心理、知识结构、文化底蕴、价值观念、审美倾向、艺术感知、文学选择等”[2]86会产生不同的影响。花间词人的地理分布格局在一定程度上影响了其创作。

一、花间词人的地理分布格局

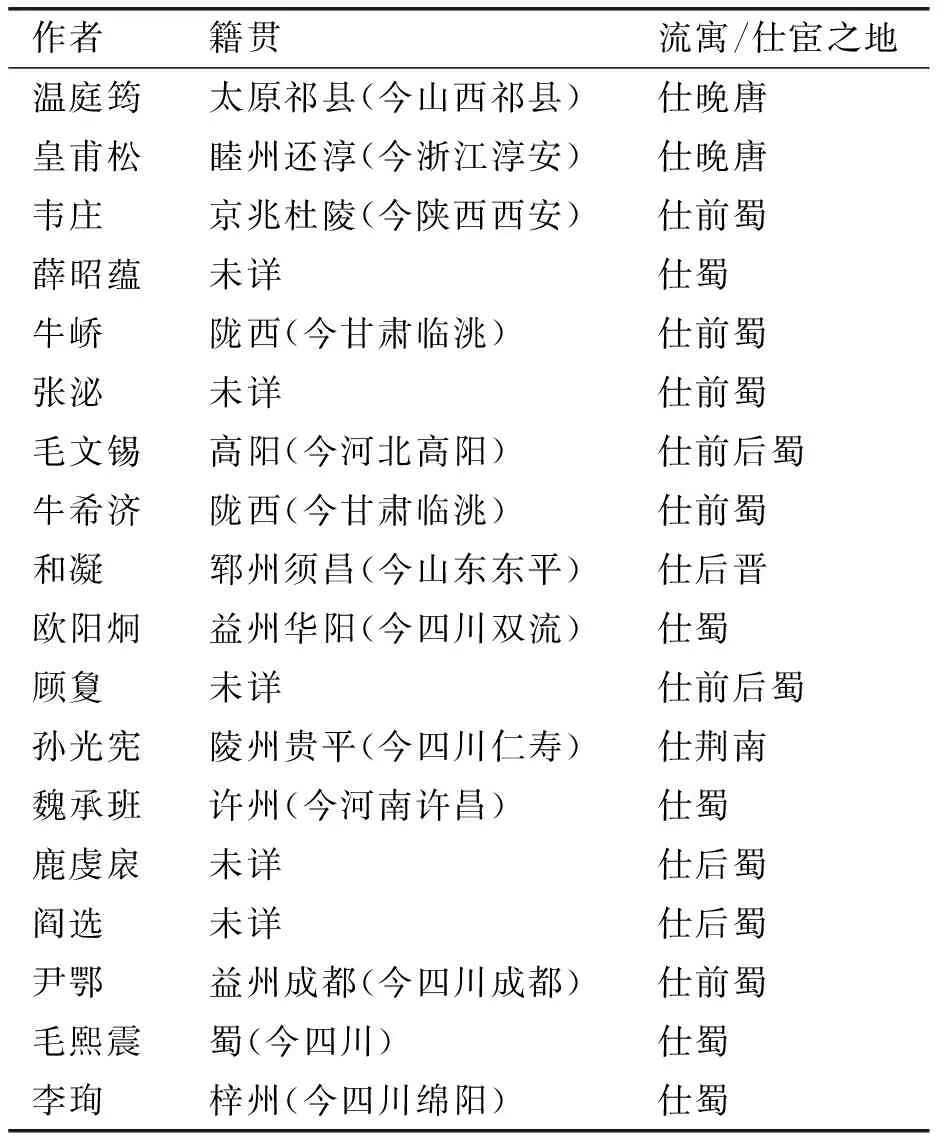

五代后蜀广政三年(940),时任卫尉少卿的赵崇祚编定了中国文学史上第一部文人词总集《花间集》,收十八位作家的五百首词作,共十卷,每卷五十首。其成书标志着词由民间创作正式转向文人创作,并确定了词以“婉约”为宗的基调。十八位词人非一时之人,但其分布却有鲜明的地域特色,表1为花间词人的地理分布情况。

表1 花间词人地理分布表

注:1.李珣为波斯裔。 2.流寓/仕宦之地一栏选词人主要的流寓/仕宦之地。 3.《花间集》选择词人的标准是“诗客”:“因集近来诗客曲子词五百首,分为十卷。”[3]2诗客即文人,文人是中国古代官吏的主体,所以花间词人多有入仕的经历。赵崇祚也以官职来介绍《花间集》词人,如温庭筠为温助教庭筠,韦庄为韦相庄等。故本表流寓/仕宦一栏以“仕宦”为主。

由表1可知,花间词人的籍贯可分为三类:1.北方,有温庭筠、韦庄、牛峤、毛文锡、牛希济、和凝、魏承班七人;2.南方,有皇甫松、欧阳炯、孙光宪、尹鄂、毛熙震、李珣六人;3.籍贯未详,有薛昭蕴、张泌、顾敻、鹿虔扆、阎选五人。综合来看,可考籍贯中北方的占了较高比例,但值得注意的是籍贯为南方的除皇甫松外,其他五人籍贯都为蜀。

籍贯固然重要,因为它构筑了人基本的人生观、价值观和世界观,但“空间的转移和人员的流动会造成文化态度的调适和变化”[4]。所谓“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,流寓地或仕宦地对于文人及其创作也具有相当重要的影响。庾信文章之所以“老更成”,是因为他后半生仕于北方。他既有齐梁诗歌重辞采、音律的基础,又融合了北朝文学的浑灝劲健,故能成“穷南北之胜”的一代大家。花间词人籍贯为北方的占了相当比例,但考仕宦地可发现,除温庭筠、皇甫松、和凝、孙光宪外,其余十四人皆仕于蜀。这十四人可分为前蜀“移民”词人群和后蜀“本土”词人群两大群体[5]。

前蜀“移民”词人群主要有晚唐五代时期的韦庄、牛峤、毛文锡、牛希济、魏承班五人。谢元鲁《唐五代移民入蜀考》认为唐五代时期大致有三次向蜀中移民的高峰:第一次是在隋末唐初;第二次是在安史之乱以后的中唐时期;第三次是唐末五代时期。其中第三次的规模最大。唐末,藩镇割据、宦官专权、党争激烈,加之黄巢起义爆发。唐僖宗和一大批文武官员继玄宗后再次避乱入蜀,跟随僖宗入蜀的还有士族大家以及大量文人士子。这次移民浪潮持续了约半个世纪,直至王建建成前蜀,北方人仍不断入蜀。唐圭璋《词学论丛》亦有“五代十国之际,乱象如沸。惟蜀偏安一隅,暂得享乐。又以北接秦中,故一时文士,咸来避地”[6]868语。韦庄、牛峤、毛文锡、牛希济、魏承班诸人就是在这样的背景下入蜀的。韦庄生于晚唐,“乾宁元年登进士第,为判官,晋秩左补阙”[7]868。时王建为“西川节度副使,昭宗命庄与李洵宣谕两川,遂留蜀,同冯涓并掌书记”[7]592,他拥王建即帝位,前蜀“凡开国制度号令,刑政礼乐,皆由庄定”[7]592。后“累官至门下侍郎、吏部尚书同平章事”[7]592,终卒于蜀。牛峤籍贯陇西,是“宰相僧孺之后,博学有文,以歌诗著名。乾符五年,孙偓榜第四人进士,仕历拾遗、补阙、尚书郎。王建镇西川,辟为判官。及伪蜀开国,拜给事中,卒”[8]178。毛文锡,“字平珪,高阳人也,唐太仆卿龟范子也。年十四,登进士第,已而来成都,从高祖官翰林学士承旨。永平四年,迁礼部尚书,判枢密院事……及国亡,随后主降唐”[7]609。牛希济为牛峤兄长之子,“文学繁赡,超于时辈……旋遇丧乱,流寓于蜀,依季父也”[9]389。

余下诸人则属后蜀“本土”词人群。但值得注意的是,除晚唐前蜀之际部分花间词人入蜀外,后蜀成立前后亦有花间词人移民或入仕于蜀。925年,后唐灭前蜀。原仕前蜀者多有分化,欧阳炯入唐,尹鄂、李珣等则不知所终[10]478。934年,孟知祥建立后蜀政权,欧阳炯、赵崇祚等则相继入仕或居于蜀。

综上可知,除温庭筠、皇甫松、和凝三人与蜀地无关(非蜀人;或未流寓蜀中;或不仕两蜀)外,其余十五人或籍贯是蜀,或仕宦蜀地,其分布具有极其鲜明的巴蜀地域色彩。其形成原因主要有两个层面,分别为自然地理原因和人文地理原因,下文分述。

二、花间词人分布的自然地理原因

巴蜀地势四围高,中间低,易守难攻,在唐五代的战乱中,能够偏安一隅,吸引移民。花间词人中的晚唐前蜀和前后蜀之交的“移民”词人大多在这样的背景下来到蜀地。此外,巴蜀地区气候宜人,自然环境优美,风物多样,能够触发人的心怀,从而促使大量本土花间词人的出现。

(一)地貌地理

前后蜀辖地大致相同,主要包括剑南东川、剑南西川、山南西道三部分,即通常所说的巴、蜀、汉中。其中辖地中心在蜀,蜀的政治、经济、文化中心是成都(故通常以蜀或巴蜀等指代蜀政权。本文论及“蜀”,或指三地中的蜀地,或指蜀政权)。蜀地“东接于巴,南接于越,北与秦分,西奄峨嶓”[11]175。周围地势险恶,李白《蜀道难》中详细描绘了蜀道的奇险和壮丽。欲享锦城之乐,无奈“蜀道之难,难于上青天”。清人顾祖禹《读史方舆纪要》论及蜀之险恶的地理形势:“四川介在西偏,重山叠岭,深溪大川,环织境内,自相藩篱。且渝、夔东出则据吴、楚之上游;利、阆北顾则连褒斜之要道,威、茂、黎、雅足控西番,马湖、叙、滤以扼南僰,自昔称险塞焉。秦人并巴蜀,益以富强。汉开西南夷,边壤益斥。天下有事,奸雄辄睥睨于此焉。岂非以山川襟束,足以固守欤?诸葛武侯言:‘益州隘塞,沃野千里,天府之土。’张华言:‘蜀汉之土,与秦同域,南跨邛笮,北阻褒斜,西即碨碍,隔以剑阁,穷险极峻,独守之国也。’”[12]3128蜀地周围地势险恶,但内部是一个盆地平原,能够据险偏安。《华阳国志·蜀志》载:“蜀沃野千里,号为‘陆海’,旱则引水浸润,雨则杜塞水门,故记曰:水旱从人,不知饥馑,时无荒年,天下谓之‘天府’也。”[11]202故北方一有战乱,西蜀这种四围险恶的地形使其能够偏安一隅,成为移民的首趋之地。加之蜀中平原优渥的自然条件,故能吸引众多花间词人移民或仕蜀。

(二)气候风物

蜀中是亚热带季风气候,四季温暖,无霜期长,雨水充沛。这里山围丛绕,花鸟风物多样,适宜生存。描写蜀地自然地理风光的诗歌不胜枚举。写气候如“蜀地寒犹暖,正朝发早梅”(张说《正朝摘梅》);写山川如“蜀国多仙山,峨眉邈难匹”(李白《登峨眉山》);写春雨如“晓看红湿处,花重锦官城”(杜甫《春夜喜雨》);写山水如“蜀国烟霞异,灵山水月澄”(刘得仁《送智玄首座归蜀中旧山》);写秋景如“诗境西南好,秋深昼夜蛩”(姚合《送殷尧藩侍御游山南》)。自然环境往往会触发作者的心怀:“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉……岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。一叶且或迎意,虫声有足引心,况清风与明月同夜,白日与春林共朝哉!”[13]414不同的自然环境一定程度上会影响文人形成不同的审美观和艺术感知,从而产生与其气性相符的文艺作品。正如《隋书》所论:“江左宫商发越,贵乎清绮,河朔词义贞刚,重乎气质。”[14]1730巴蜀独特优美的自然风光亦影响了长于斯、居于斯的花间词人的词作,具体表现在《花间集》里大量具有巴蜀地域色彩的意象中。

1.花间词中展现了众多蜀地山水风物意象。如韦庄写蜀地山水和人物:“锦浦。春女……玉鞭魂断烟霞路。莺莺语。一望巫山雨。”[3]408(《河传》其三)牛峤:“锦江烟水,卓女烧春浓美。”[3]549(《女冠子》其二)张泌“浣花溪上见卿卿。”[3]686(《江城子》其二)毛文锡:“雨霁巫山上,云轻映碧填。远风吹散又相连。十二晚峰前。”[3]775(《巫山一段云》)牛希济写巫山巫峡风光:“峭碧参差十二峰。冷烟寒树重重。”[3]785(《临江仙》)孙光宪:“青岩碧洞经朝雨,隔花相唤南溪去。”[3]1125(《菩萨蛮》其四)李珣写巫山风光:“古庙依青嶂,行宫枕碧流。水声山色锁妆楼。往事思悠悠。云雨朝还暮,烟花春复秋。啼猿何必近孤舟。行客自多愁。”[3]1450(《巫山一段云》其二)锦江、浣花溪、巫山巫峡等都是独具巴蜀特色的地理意象。

2.还有更多的自然景物未能明确其具体地域,但具有明显的南方特色。如众多的花意象——莲花、海棠、芙蓉、丁香、榆花等,充满绚烂旖旎的风情。成都本是花城,有“蓉城”之美称。《十国春秋》载后蜀孟昶三月“宴牡丹苑。牡丹花凡双开者十,黄者白者三,红白相间者四,又有深红、浅红、深紫、浅紫、淡黄、鏂黄、洁白、正晕、倒晕、金含稜、银含稜、旁枝、副搏、合欢、重台,每朵至五十,叶面径七八寸,复有檀心如墨者,香闻至五十步。从官皆赋诗赏之”[7]712,“冬十月,赏红栀花于芳林苑,大宴百官……其花烂红六出,清香如梅,当时最重之”[7]719,这些都与词中出现的众多花意象契合。此外,还有云、雨、江、桥、舟等意象,“南国多水,降雨量充沛,江河湖泊遍布,不管是风景或人物,都浸润着柔柔的水性。在这样的地域环境中产生的词,自然吸收了重组的‘水分’,从而显得柔情似水了”[3]。

浸润在蜀中秀丽的山水风物中,无论是移民词人还是蜀地本土词人都以其善感之灵心和生花之妙笔,写下了瑰丽的“花间”词章。

三、花间词人分布的人文地理原因

巴蜀得天独厚的自然地理条件对花间词人的分布有较大的影响。除此之外,人文地理也是重要的影响因素之一。人文地理包括政治、经济、军事、文教、宗教、风俗等。影响花间词人在蜀地广泛分布的人文地理原因主要有三个方面:首先,蜀地自古就有“天府之国”的美誉,两蜀时期经济达到极盛。其次,巴蜀有发达的文教传统,且蜀主都注重文教。最后,蜀地乐舞水平高超。燕乐与词的关系密切,两蜀在蜀地民歌《竹枝词》等的基础上,继承并发展了唐代的燕乐、舞蹈等。高超的乐舞水平培养了大批本土花间词人。

(一)经济繁荣

蜀地自古繁华:“其地富饶,夙号天府之国,而锦城之花如海,尤令人留恋忘返。”[6]868战国时期,李冰父子建成都江堰后,成都平原从此“水旱从人,不知饥馑”[11]202,成为名副其实的“天府之国”。加之四围地势险恶,蜀地往往在中原板荡之时,能够偏安西南。《汉书·地理志》言蜀地“土地肥美,有江水沃野,山林竹木疏食果实之饶……民食稻鱼,无凶年忧”[15]1645。“两汉时期,以成都平原为核心的长江上游成为了当时最发达的经济和文化区之一,成都成为当时两京以外的五大商业都市之一,同时已经成为开发‘西南夷’地区的重要前沿阵地,经过魏晋南北朝的发展,特别是三国蜀汉的经营,到隋唐时期,长江上游虽然在全国的地位不及汉代,但地位仍十分重要。”[16]140

唐代素有“扬一益二”之说,“扬”指扬州;“益”指益州,今成都。卢求《〈成都记〉序》曰:“大凡今之推名镇为天下第一者,曰扬、益。以扬为首,盖声势也。人物繁盛,悉皆土著;江山之秀,罗锦之丽;管弦歌舞之多,伎巧百工之富;其人勇且让,其地腴以善;熟较要妙,扬不足以侔其半。”[17]7702可见唐代蜀地经济之繁荣。蜀地也一直是朝廷的大后方。《旧唐书》载陈子昂语:“蜀为西南一都会,国家之宝库,天下珍货聚出其中,又人富粟多,顺江而下,可以兼济中国。”[18]5022-5023安史之乱后,经济中心渐渐由黄河流域转向长江流域,晚唐五代北方战乱频仍,而西蜀未受到大的冲击,经济能够保持稳定。在蜀主的经营下,两蜀经济达到了鼎盛。农业、手工业、纺织业、造纸业、造船业、制糖业、茶、井盐、锦、陶瓷、冶铁等处于当时的领先地位。成都商业活跃,有蚕市、药市场、七宝市场等各种市场。除成都外,其他诸如梓州、夔州、阆州等城市经济也比较发达。两蜀还同其他割据政权和外国进行贸易。词人李珣是波斯移民,他的家族就有卖香药的商人,往来于波斯、中东和西蜀间。李珣著有《海药本草》一书,提及的一百二十四种海药主要出自西域各国,足见当时蜀国对外贸易的发达。贸易往来的关键是交通,“长江上游是南方陆上丝绸之路的重要枢纽之地。唐代南方陆上丝绸之路从成都出发经过川滇段的清溪道、石门道到阳苴咩城(大理),分成南西二路进入今东南亚、南亚地区的古代诸国”[16]148。两蜀期间,这条路应该也是畅通的,且不止这一条通路,冯汉镛《唐五代时期剑南道的交通路线考》考证蜀中共有四条发达的国际路线连通东南亚、中印半岛、中央亚细亚、西亚,进行贸易往来。

繁荣的经济使蜀地成为当时的文化中心之一。君臣冶游酬唱,一批“宫廷文人”应运而生,如围绕孟昶的“五鬼”:“鹿虔扆……与欧阳炯、韩琮、阎选、毛文锡等。”[7]815《十国春秋》载:“八月,帝游浣花溪,御龙舟观水嬉。时百姓饶富,夹江皆创亭榭,都人士女倾城游玩。珠翠绮罗,名花异卉,馥郁十里,望者有若神仙之境。”[7]718又载:“九月,命城上芙蓉尽覆以帷幙。是时蜀中久安,斗米三钱,国都子弟不识菽麦之苗,金币充实,弦管歌诵盈于闾巷,合筵社会昼夜相接。”[7]719蜀人“每春三月、夏四月,多有游花院及锦浦者,歌乐掀天,珠翠填咽。贵门公子,华轩彩舫,共赏百话潭上。至诸王、功臣已下,皆各置林亭,异果名花充溢其中”[7]719。民间歌舞升平,绮词丽句传唱不绝。在这种开放、享乐,追求世俗欢爱的风气下,本土花间词人应运而出。正如欧阳炯《花间集·序》所言:“则有绮筵公子,绣幌佳人,递叶叶之花笺,文抽丽锦;举纤纤之玉指,拍按香檀。不无清绝之辞,用助妖娆之态……庶以阳春之甲,将使西园英哲,用资羽盖之欢;南国婵娟,休唱莲舟之引。”[3]1-2

(二)文教传统

人才的培养离不开教化和文明,巴蜀自古就有先进的文明。《华阳国志》记载蜀之先祖杜宇等人教民务农,巴蜀两地化其教而力务农,奠定了最初的文明。古老的广汉三星堆文明跨越新石器时代、夏商周等,延续了巴蜀文明。西汉文翁为蜀郡守,始大力提倡文教,开蜀地雅好文学的传统。《汉书·循吏传》载:“文翁,庐江舒人也。少好学,通春秋,以郡县吏察举。景帝末,为蜀郡守,仁爱好教化。见蜀地辟陋有蛮夷风,文翁欲诱进之,乃选郡县小吏开敏有材者张叔等十余人亲自饬历,遣诣京师,受业博士,或学律令。减省少府用度,买刀布蜀物,赍计吏以遗博士数万,蜀生皆成就还归,文翁以为右职,用次察举,官有至郡守刺史者。又修起学官于成都市中,招下县子弟以为学官弟子,为除更徭。高者以补郡县吏,次为孝弟力田。常选学官僮子,使在便坐受事。每出行县,益从学官诸生明经饬行者与俱,使传教令,出入闺阁。县邑吏民见而荣之,数年,争欲为学官弟子,富人至出钱以求之。由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为之始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”[15]3625-3627在这样的背景下,蜀地相继出现了司马相如、扬雄、陈子昂、李白等文学大家。正如袁行霈《中国文学概论》所论:“这个地区自汉代以来就有文学家涌现出来,而且往往是第一流的文学家。”[19]47他们不仅学养富赡,且多具个性。司马相如和卓文君成就中国古代一段浪漫的爱情佳话;陈子昂摔千金琴以自荐;李白更是醉酒挥毫,斗酒百篇。他们真诚、浪漫且不拘世俗的个性正是在蜀中独特的山川风物和文化传统中形成的。在这样雅好文学的传统下,两蜀吸引并培养出大批花间词人。

及至前蜀、后蜀时期,蜀主也都注重文教。蜀有前蜀、后蜀两朝,两朝分别有二主。王建于天佑四年(907年)九月在成都称帝,国号大蜀,史称前蜀。前蜀后主王衍于咸康元年(925年)为后唐庄宗李存勖所败,前蜀享国十八年。934年,孟知祥即帝位于成都,国号蜀,史称后蜀。建国半年,孟知祥离世,其子孟昶继位,史称后蜀后主。966年,宋灭后蜀,后蜀国祚三十一年。四位蜀主尤其是王建和孟昶二人积极倡导文化教育,培养了众多文人士子。

王建虽起于盗,后又镇压农民起义,但在夺取三川的过程中,能够“留心政事,容纳直言,好施乐士,谦恭简素,用人各尽其材”[7]488。立国后,“唐衣冠之族多避乱在蜀,蜀主礼而用之,使修举故事,故其典章文物有唐之遗风”[20]8685。在学习前朝典章制度、继承儒学传统的同时,王建积极设庠序、孔庙,选名儒掌管图书:“国之教化,庠序为先;民之威仪,礼乐为本。废之则道替,崇之则化行。其国子监直令有司约故事速具修之。兼诸州应有旧文宣王庙,各仰崇饰,以时释奠,应是前朝旧制度。”[21]6032且广纳天下贤才:“诸州府或有贤良方正、能直言极谏,达于教化,明于吏材,政术精详,军谋宏远,韬光待用,藏器俟时。或智辨过人,或词华出格,或隐山林之迹,或闻乡里之称,仰所在州府奏闻,当与量材叙用。”[17]1289王建重视文教的政策吸引了众多晚唐文人士子入蜀,如韦庄、牛峤、牛希济、毛文锡、贯休、杜光庭等,为蜀中文化的繁荣奠定了基础。

后蜀后主孟昶吸取前蜀灭亡的教训,力矫前蜀后主王衍的骄奢淫逸。《十国春秋》载:“昶好学,凡为文,本于理。常谓李昊、徐光溥曰:‘王衍浮薄,而好情艳之辞,朕不为也。’”[7]712孟昶于广政四年颁布《官箴》,提出施行儒家的仁政思想,且能够任人唯贤,如任“博学有才名”的毋昭裔为宰相。《资治通鉴》载毋昭裔事:“自唐末以来,所在学校废绝,蜀毋昭裔出私财百万营学馆,且请刻板印《九经》,蜀主从之,由是蜀中文学复盛。”[20]9495毋昭裔兴建学堂,刻印书籍,镌刻儒家九部经典于石壁,谓之“石壁九经”,也称孟蜀石经,推动蜀中文化传播。在蜀主孟昶重文治的政策下,西蜀成为“与当时南唐东西并峙成就最高的两大区域文学中心”[10]478。

蜀主们的个人喜好一定程度上也影响了花间词人。“王建、王衍及孟昶皆好音乐与文学,且具有极高的艺术造诣,日事歌舞,臣下复逢迎讴颂,竞创新声。于是潇洒之小词,遂沿着温飞卿之余波,而蔚为大观。”[6]868王衍精通音乐,其自创词调《醉妆词》最为著名:“者边走,那边走,只是寻花柳。那边走,者边走,莫厌金杯酒。”[22]491亦有作《甘州曲》等。孟昶也善作谱曲作词,如《木兰花》:“冰肌玉骨清无汗,水殿风来暗香满。绣帘一点月窥人,攲枕钗横云鬓乱。起来琼户启无声,时见疏星渡河汉。屈指西风几时来,只恐流年暗中换。”[23]756上有所好,下必甚焉。于是在孟昶身边出现了上文所说专门作小词以迎合上意的“五鬼”,“五鬼”之说经陈尚君证明有误,但也在一定程度上反映了蜀主的个人喜好对于花间词人的影响。

除上述文教和文学传统外,晚唐“长安花间词派”[24]也影响了众多花间词人。晚唐中原板荡,干戈四起,向外的路似乎已无希望,“除少数人还在那里徒然无功地激昂呼喊,热心外部世界的斗争之外,大多遁入平康巷陌的朱楼画阁之后,沉醉声色,应歌微辞,以求得心灵的慰藉与解脱”[25]56,于是诗歌大变:“题材多是艳情绮思,意境多趋狭深幽细,格调十九悱恻缠绵,风格不外缛丽婉约。”[25]57与此相应,“新兴的曲子词,本来就是以冶荡轻靡的燕乐曲调来配合句式长短错落曲折如意之歌辞的,更宜于负载此种题材、风格和审美时尚。”[25]57故晚唐时期出现了一批兼诗人和词人的作家,温庭筠、韦庄等人就是代表。他们把“晚唐诗风带进了词中,铸成了作为词体文学主导风格的‘花间’词风”[25]57,故称为“长安花间词派”。随着唐僖宗以及大批文人士子入蜀,长安花间词风就在蜀地生根发芽,促使本土花间词人的产生。

(三)乐舞水平高超

燕乐兴起于隋朝,至唐开元、天宝年间始完备,词体也随燕乐的完备而形成。词之成形,因燕乐谱曲,由曲定词。词、乐、舞之间有着天然的密切关系。

蜀地自古以来就是乐舞之乡。唐代,蜀中乐舞进一步发展,《太平广记》载:“韦皋镇西川,进奉圣乐曲,兼与舞人曲谱同进。到京,于留邸按阅,教坊数人潜窥,因得先进。”[26]1545可见蜀地乐舞水平已高于京师。杜甫亦有《赠花卿》一诗赞美蜀地音乐之美妙:“锦城丝管日纷纷,半入江风半入云。此曲只应天上有,人间能得几回闻。”[27]2447蜀中民间亦重视乐舞,有《竹枝词》等传统民歌。万树《词律》云:“《竹枝》,又名《巴渝辞》。竹枝之音起于巴蜀。”[28]62《乐府诗集》卷八十一云:“《竹枝》本出于巴渝。唐贞元中,刘禹锡在沅、湘,以俚歌鄙陋,乃依骚人《九歌》作《竹枝》新词九章,教里中儿歌之。由是盛于贞元、元和之间。禹锡曰:‘竹枝,巴歈也。巴儿联歌,吹短笛、击鼓以赴节。歌者扬袂睢舞,其音协黄钟羽。末如吴声,含思宛转,有淇濮之艳焉。’”[29]1140刘禹锡任夔州刺史时,在民间《竹枝》的基础上创作了多首《竹枝词》,白居易亦有唱和。《菩萨蛮》等西南夷乐也是经蜀而入京的。《菩萨蛮》来自骠国(缅甸前身)。王灼《碧鸡漫志》卷五云:“《菩萨蛮》,《南部新书》及《杜阳编》云:‘大中初,女蛮国入贡,危髻金冠,缨络被体,号“菩萨蛮队”,遂制此曲。’”[30]144《花间集》中《菩萨蛮》使用频率相当之高。

随唐玄宗、唐僖宗避乱入蜀的除衣冠士族之外,还有大批技艺高超的乐师、舞伎,故京都流行的乐舞亦兴于蜀中,且在民间乐舞基础上继承并发展了唐代乐舞。这一时期蜀中乐舞可谓最盛。王建墓室石棺壶门上刻有一组“二十四乐伎”,乐伎手持二十多种乐器,其中以西域龟兹乐系统的乐器为主,亦有中原传统清商乐器,这正是隋唐燕乐的一种表演。二十四伎中有四个舞伎,衣着华丽,轻舒广袖,整个乐舞队伍整齐有序,可见当时宫廷乐队已经达到相当大的规模,具有较高水平。王衍在位时,常耽于玩乐,欢饮达旦,宫廷乐舞之风更为盛行。《资治通鉴》载王衍:“结缯为山,及宫殿楼观于其上,或为风雨所败,则更以新者易之。或乐饮缯山,涉旬不下。山前穿渠通禁中,或乘船夜归,令宫女秉蜡炬千余居前船,却立照之,水面如昼。或酣饮禁中,鼓吹沸腾,以至达旦,以是为常。”[20]8861孟昶同样喜爱乐舞,前文引述卢求《〈成都记〉序》有“管弦歌舞之多,伎巧百工之富”就说明了这一情况。王衍孟昶二人也都精通音乐,王衍曾自创词调《醉妆词》《甘州曲》等。《蜀梼杌》载王衍:“与母同祷青城山,宫人毕从,皆衣云霞之衣。衍自制《甘州词》,令宫人歌之。”[21]6083孟昶亦作《木兰花》《洞仙歌》等曲辞。

词与燕乐舞蹈有着密切的关系,蜀中发达的乐舞自然促使花间词人在蜀中大量出现。正如欧阳炯《花间集·序》云:“唱云谣则金母词清;挹霞醴则穆王心醉。名高白雪,声声而自合鸾歌;响遏行云,字字而偏谐凤律。杨柳大堤之句,乐府相传;芙蓉曲渚之篇,豪家自制……昔郢人有歌阳春者,号为绝唱,乃命之为《花间集》。”[3]1-2可见蜀中发达的乐舞对花间词人广泛分布于蜀地有重要影响。

四、结语

花间词人广泛分布于巴蜀地区主要有两方面原因:一为自然地理原因,二为人文地理原因。自然地理原因是基础。蜀地据险而安,自然环境优越,风物秀美,吸引大批晚唐五代之际以及前、后蜀之际的“移民”文人,如韦庄、牛峤、毛文锡、牛希济、魏承班、欧阳炯等人,影响并塑造了词人的审美和艺术选择。人文地理原因主要有三个层面:首先,繁荣的经济。蜀中经济在两蜀期间达到了极盛,奢侈享乐之风盛行。君臣酬唱,上行下效,故产生了一批本土花间词人。其次,发达的文教传统。汉代文翁兴教化,奠定了蜀中雅好文学的基础,一批杰出的文学家如司马相如、扬雄、陈子昂、李白等横绝而出。且蜀主王建、孟昶等积极倡导教化。这都吸引了众多“移民”词人入蜀,且促进本土花间词人的产生。最后,高超的乐舞水平。蜀中民间音乐发达,且继承并发展了唐代乐舞,故蜀中乐舞在当时处于领先地位。词与乐舞本是一体,高超的乐舞水平自然促使花间词人在蜀中大量出现。

自然地理与人文地理对花间词人分布的影响是综合的。如巴蜀四围险恶的地形吸引大量“移民”词人,优美的自然环境影响词人的审美风格、意象选择等,但若没有两蜀发达的经济支撑以及高妙的乐舞水平,没有蜀主的积极倡导,或许也就没有花间词人在蜀中的集中出现。