员工休闲生活方式与职业倦怠的关系研究:恢复体验的多重中介作用

李卫飞 石少湘 袁 琳

(湘潭大学商学院,湖南湘潭 411105)

0 引言

最近一段时间,社会关于“996”的讨论空前热烈,这些讨论从侧面反映出我国员工的工作时间普遍较长,且由此引致的职业倦怠问题已经普遍存在。与此相对的是,我国居民的日均休闲时间在不断减少,尤其是深圳、广州、上海和北京居民的休闲时间更少,分别是1.94 小时、2.04 小时、2.14 小时和2.25 小时(宋瑞 等,2018)。职业倦怠问题的普遍性与休闲时间的持续不断减少是否存在科学关系及背后的科学机制是什么等问题亟待理论层面的答案。

揭示职业倦怠产生原因的两个重要理论——努力-恢复理论和资源保存理论均暗示了个体休闲与职业倦怠的负相关关系,一些实证研究的结论也显示个体休闲与职业倦怠的不同维度之间存在负相关关系(Hoeksma et al.,1994;赵宏杰等,2013;Lin et al.,2014;张莎 等,2015)。但Stanton 等(1998)的研究结果显示休闲态度与职业倦怠不存在相关关系,同时Mcmanus 等(2011)的实证研究结果也显示个人休闲活动与职业倦怠并不相关。那么,是什么原因导致了不同研究者研究结果之间的矛盾呢?艾泽欧-阿荷拉(2010)提出,要准确测定休闲(Leisure)对工作(Work)的影响,必须要考虑个体认知变量(O),对休闲和工作关系的实证研究的基本范式应该是:L-O-W。根据艾泽欧-阿荷拉的观点,本文认为造成不同研究者研究结果之间矛盾的原因可能是以往研究忽略了休闲与职业倦怠之间的中介机制。本文以艾泽欧-阿荷拉(2010)提出的L-O-W 研究范式为研究框架,以员工休闲生活方式为自变量,以职业倦怠为因变量,以恢复体验为个体认知变量,探索休闲生活方式对职业倦怠的具体影响机制,并着力解决以下两个问题:(1)员工的休闲生活方式与职业倦怠之间是否存在显著关系,休闲生活方式的各维度是否对职业倦怠存在显著影响;(2)恢复体验在休闲生活方式与职业倦怠之间是否存在中介机制,中介机制的具体作用方式是什么。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

1.1.1 相关概念界定

(1)休闲生活方式

休闲生活方式(Leisure Lifestyle)是由生活方式的概念衍生而来。休闲生活方式被认为是人们基于日常休闲生活经验形成的对休闲的态度、感知与行为意向(郑健雄,2008;Cheng et al.,2011;Maccosham et al.,2017),其具体内容涵盖了休闲活动、休闲兴趣、休闲意见和休闲中的社群关系等多个方面,但个体的休闲作为一个高度情景化的变量,受地理差异、文化差异、个体差异等多种因素的影响,不同地区的人群表现出类型多样的休闲生活方式(郑健雄,2008;Sohn,2009;楼嘉军 等,2019)。当前理论界发展出了多种休闲生活方式的测量维度,一些共同的维度包括感官追求、自我发展、关系中心、家庭中心等(Yoon et al.,2007;郑健雄,2008;Sohn,2009;Cheng et al.,2011;Choi et al.,2014;楼嘉军 等,2019)。

(2)恢复体验

恢复体验(Recovery Experiences)的概念来自生理学领域,随着企业管理实践的不断深入,该概念延伸到了心理学和组织行为学领域(Linden et al.,1997;Meijman et al.,1998)。所谓恢复体验是指雇员从职业应激中恢复的心理过程,主要包含放松体验、心理脱离、掌握体验、控制体验和社群体验等(Sonnentag et al.,2005;Fritz et al.,2006;Mojza et al.,2010;Shimazu et al.,2012)。恢复体验的前期研究表明恢复体验均发生在休闲时间内(Fritz et al.,2006;Kuhnel et al.,2011;Sonnentag,2012),近来,休闲作为恢复体验的重要前因变量也引起了研究者们的重视,相关研究表明休闲对恢复体验存在显著的正向影响(谢雅萍等,2018;Bloom et al.,2018;Kawakubo et al.,2019)。此外,恢复体验理论认为由于兴趣爱好、人格特点、身体状况等因素个体选择的恢复活动存在一些差异,但是完成恢复的心理过程是大致相同的(Fritz et al.,2006;吴伟炯等,2012)。恢复体验作为一个潜在的心理体验,能够有效地克服个体认知差异,是理想的消除个体认知差异的个体认知变量,因此本文将恢复体验作为休闲与工作关系研究范式(L-O-W)中的个体认知变量(O)。

(3)职业倦怠

Freudenberger(1974)将职业倦怠(Burnout)定义为“工作本身对工作者能力的过度要求,导致工作者感到能力耗尽,精疲力竭,在工作上表现出束手无策及情绪损耗的一种状态”。已有研究显示,个体会对工作中的压力采取相应的措施,在负面情绪的不断累积下,个体的工作热忱会随之递减,进而导致工作绩效、质量日益低落,严重者会对周遭的人和事物产生愤世嫉俗的心态,甚至呈现出脱离人群的消极痛苦状态(Maslach et al.,1981;Ruotsalainen et al.,2006;Bianchi et al.,2015)。作为一种慢性情绪压力,职业倦怠包含了情绪衰竭、去人格化、低成就感3个维度(李超平 等,2003;Keil,2004;Maslach,2017)。目前,研究者们所探讨的职业倦怠前因变量大都来自工作情景,对个体休闲生活情景中的因素的探讨还比较少,但一个不可忽视的事实是个体的工作和生活并非隔离的,二者是连续统一的,个体在工作中产生的不良情绪会影响休闲生活,相反地,休闲生活则可以缓解或者消除工作中的不良情绪。职业倦怠的影响因素不仅仅存在于工作情景之中,工作之外的休闲生活也可能是职业倦怠的重要影响因素(Fink,2016;Pines,2017;Maslach,2017)。因此,对职业倦怠前因变量的探讨,应该考虑休闲因素。

1.1.2 休闲与工作研究的L-O-W范式

艾泽欧-阿荷拉(2010)认为在检验休闲与工作的关系时,简单地将休闲参与的客观指标与工作绩效、工作满意度等工作变量相关联并不能解释休闲对工作的影响。因为休闲和工作概念本身是无意义的,个体赋予这些概念某些价值和意义,休闲活动本身不是社会孤立的,而是那些参与休闲活动的个体赋予各种休闲活动以特定意义,因此,要准确测定工作(Work)对休闲(Leisure)或休闲对工作的影响,必须要考虑个体认知变量(O),对休闲和工作关系的实证研究的基本范式应该是:LO-W。本文所要探讨的员工休闲生活方式与员工职业倦怠的关系,属于休闲与工作关系的研究范畴。因此,在L-O-W 范式下,本文根据努力-恢复理论与资源保存理论将恢复体验作为个体认知变量,通过探讨不同恢复体验方式的中介机制,揭示员工休闲生活方式与其职业倦怠的关系。

1.2 研究假设

1.2.1 概念模型

根据努力-恢复理论和资源保存理论,本文认为员工的休闲生活方式与其职业倦怠之间存在理论上的相关关系,另外依据艾泽欧-阿荷拉(2010)提出的L-O-W 范式,由于个体对休闲与工作认知差异的存在,有必要引入个体认知变量,因此本文以员工休闲生活方式为自变量,以员工职业倦怠为因变量,以恢复体验各维度为中介变量,构建本文的概念模型,具体如图1所示。

1.2.2 休闲生活方式与职业倦怠之间的相关假设

当今社会,休闲已经成为人们日常的必需品,休闲参与以各种形式影响着人们的工作、生活及整个社会文化活动(马惠娣,2013;林章林,2016;楼嘉军等,2017;宋瑞等,2018)。大量研究表明,休闲与个体的主观幸福感、感知生活质量、生活满意度、心理健康等积极心理因素存在显著的正向关系(蒋奖等,2011;龙江智等,2014;刘松等,2019;徐雨晨等,2019)。至于休闲与职业倦怠等消极心理因素之间的关系,有研究显示休闲对职业倦怠有负向影响(Lin et al.,2014;张莎等,2015)。具体来看,休闲满意度与职业倦怠存在显著负相关关系(Hoeksma et al.,1994;Stanton et al.,1998),休闲知觉自由与职业倦怠也呈显著负相关关系(赵宏杰等,2013),休闲行为对职业倦怠的3 个维度都存在负向影响(Stanton et al.,1998)。但也有研究显示休闲调适策略与职业倦怠显著正相关(赵宏杰等,2013),休闲活动与职业倦怠不相关(Mcmanus et al.,2011),休闲态度对职业倦怠也没有影响(Stanton et al.,1998)。根据上述研究结果,本文认为,个体休闲与主观幸福感、生活满意度等多个积极心理因素的显著正相关关系表明,个体的日常休闲生活能够产生积极的心理效益,而这些积极的心理效益则有助于缓解职业倦怠,由此可见,休闲至少能够从间接层面缓解个体的职业倦怠。并且,休闲因素与职业倦怠的相关研究结果大部分支持了休闲与职业倦怠之间的负相关关系。本文休闲生活方式的概念和内涵包含了休闲参与、休闲感知等因素,从理论推演的视角来看,休闲生活方式应该对职业倦怠存在显著的负向影响。鉴于此,本文做出如下假设:

H1:休闲生活方式对职业倦怠的3个维度存在显著的负向影响。

H1a:感官追求对职业倦怠的3个维度存在显著的负向影响。

H1b:自我发展对职业倦怠的3个维度存在显著的负向影响。

H1c:关系中心对职业倦怠的3个维度存在显著的负向影响。

1.2.3 恢复体验多重中介作用的相关假设

在恢复体验研究的初始阶段(2007—2011),尽管研究者们并没有专门研究休闲因素,但一个共同的认知是恢复体验几乎全部发生在休闲时间之内(Sonnentag et al.,2005;Fritz et al.,2006;Mojza et al.,2010;Shimazu et al.,2012)。之后,随着恢复体验研究的不断成熟,休闲对恢复体验影响的专门研究开始出现,且研究结果表明休闲对恢复体验存在显著的正向影响(谢雅萍 等,2018;Bloom et al.,2018;Kawakubo et al.,2019)。另一方面,Sonnentag等(2007)研究发现恢复体验的心理脱离维度与职业倦怠的情绪衰竭维度之间是负相关关系,Els等(2015)发现恢复体验的掌握体验维度与职业倦怠的情绪衰竭维度负相关,Poulsen 等(2015)研究也发现恢复体验与职业倦怠负相关。此外,国内关于恢复体验的研究表明恢复体验在工作与积极心理行为关系方面表现出多重中介效应(沈艺等,2016;洪芳等,2017;他卉等,2018)。努力-恢复理论认为雇员做出满足工作要求的努力之后,需要进行适当的休息,以使身心系统再次恢复到基准线水平,否则正常的努力与恢复过程将受到阻碍,努力-恢复过程长期受阻则会引发职业倦怠(Meijman et al.,1998)。根据努力-恢复理论可以推测,个体通过休闲生活达到心理脱离、放松体验、控制体验、掌握体验、社群体验等效果,通过恢复体验,个体可以将其身心系统再次恢复到基准线水平,从而缓解其职业倦怠。资源保存理论认为,工作会导致个体资源流失,而个体资源的大量流失则会引发职业倦怠,因此个体具有阻止其资源流失、保存资源和获取新资源的倾向(Hobfoll,1989)。根据该理论,个体可以通过休闲生活实现与工作的心理脱离,从而阻止自身资源流失,还可以通过放松体验保存已有资源,而掌握体验、控制体验和社群体验则有助于个体获取新资源。因此,本文认为恢复体验在休闲生活方式与职业倦怠之间存在中介作用,并提出如下假设:

H2:恢复体验在休闲生活方式与职业倦怠3个维度之间存在中介作用。

H2a:心理脱离在休闲生活方式与职业倦怠3个维度之间存在中介效应。

H2b:放松体验在休闲生活方式与职业倦怠3个维度之间存在中介效应。

H2c:掌握体验在休闲生活方式与职业倦怠3个维度之间存在中介效应。

H2d:控制体验在休闲生活方式与职业倦怠3个维度之间存在中介效应。

H2e:社群体验在休闲生活方式与职业倦怠3个维度之间存在中介效应。

2 研究方法

2.1 数据采集与样本分布

2.1.1 数据采集

本文的数据采集分为两个阶段:第一阶段为预调查阶段,本文进行了小规模的预测试,选取了一家四星级酒店和两家三星级酒店的员工作为被试,全部采取现场调查的方式搜集数据。共发放了150份问卷,回收123份,剔除无效问卷后,最终得到的有效问卷为116份。本阶段运用探索性因子分析法对预调查问卷的信度与效度进行了分析,并最终确定了正式调查问卷。第二阶段为正式调查阶段,调查时间为2016年9月至2017年10月,采用邮寄和现场调查两种方式。现场调查共发放了300份问卷,调查对象为一家大型国企和两家私企的员工,回收了300份问卷,有效问卷287份。为了增加样本容量,我们还采用了邮寄的方式进行调查,将打印好的问卷邮寄至一家外企和3 家私企,4 家企业每家发放了100 份问卷,共400 份,回收355 份,剔除无效问卷后,最终有效问卷为216 份。正式调查阶段运用验证性因子分析法进一步确定了问卷的信度与效度,并将具有良好信度与效度的问卷数据作为最终的研究数据。

2.1.2 样本分布

本文对样本的基本信息进行了描述性统计分析,结果显示:在性别方面,男性占总人数的42.4%,女性占总人数的56.6%;在年龄方面,25~35 岁的受访者占受访者总数的56.0%,所占比例最大;在学历方面,受访对象的学历为本科的人数占总受访人数的44.0%,所占比例最大,其次是大专及以下学历的受访者,占总受访人数的40.5%;在收入水平方面,受访对象的月平均收入少于3000元的人数占总受访人数的49.9%,所占比例最大,其次是月平均收入在3000 元与7000 元之间的受访者,占总受访人数的45.0%。在此,需要做出解释的是:统计结果显示女性受访者人数比男性受访者人数多,原因是我们在剔除无效问卷的过程中发现,大部分不合格的问卷都是由男性受访者填写的。

2.2 问卷设计

2.2.1 预调查问卷

(1)休闲生活方式量表。参照郑健雄(2008)的中国台湾居民、Sohn(2009)和Yoon 等(2007)的韩国居民的休闲生活方式量表,结合中国大陆居民休闲生活的特殊性和差异性,本文对居民休闲生活方式量表重新进行编制。在具体的编制过程中,从休闲活动、休闲兴趣、休闲意见和休闲社群关系4个方面出发,结合对企业员工的访谈内容,编写了24 个题项,并采用李克特5 点量表,1 表示非常不同意,2 表示不同意,3表示不确定,4表示同意,5表示非常同意。

(2)恢复体验量表。本文对恢复体验量表的编制的以Shimazu 等(2012)的恢复体验量表(RE)为依据,包含心理脱离、放松体验、控制体验、掌握体验和社群体验5个维度,共19个题项,采用李克特5点量表,1表示非常不同意,2表示不同意,3表示普通,4表示同意,5表示非常同意。

(3)职业倦怠量表。本文对职业倦怠量表的编制以李超平等(2003)修订的MBI-Gs 量表为依据,包含情绪衰竭、去人格化和低成就感3 个维度,共15 个题项,采用李克特5点量表,1表示非常不同意,2表示不同意,3表示不确定,4表示同意,5表示非常同意。

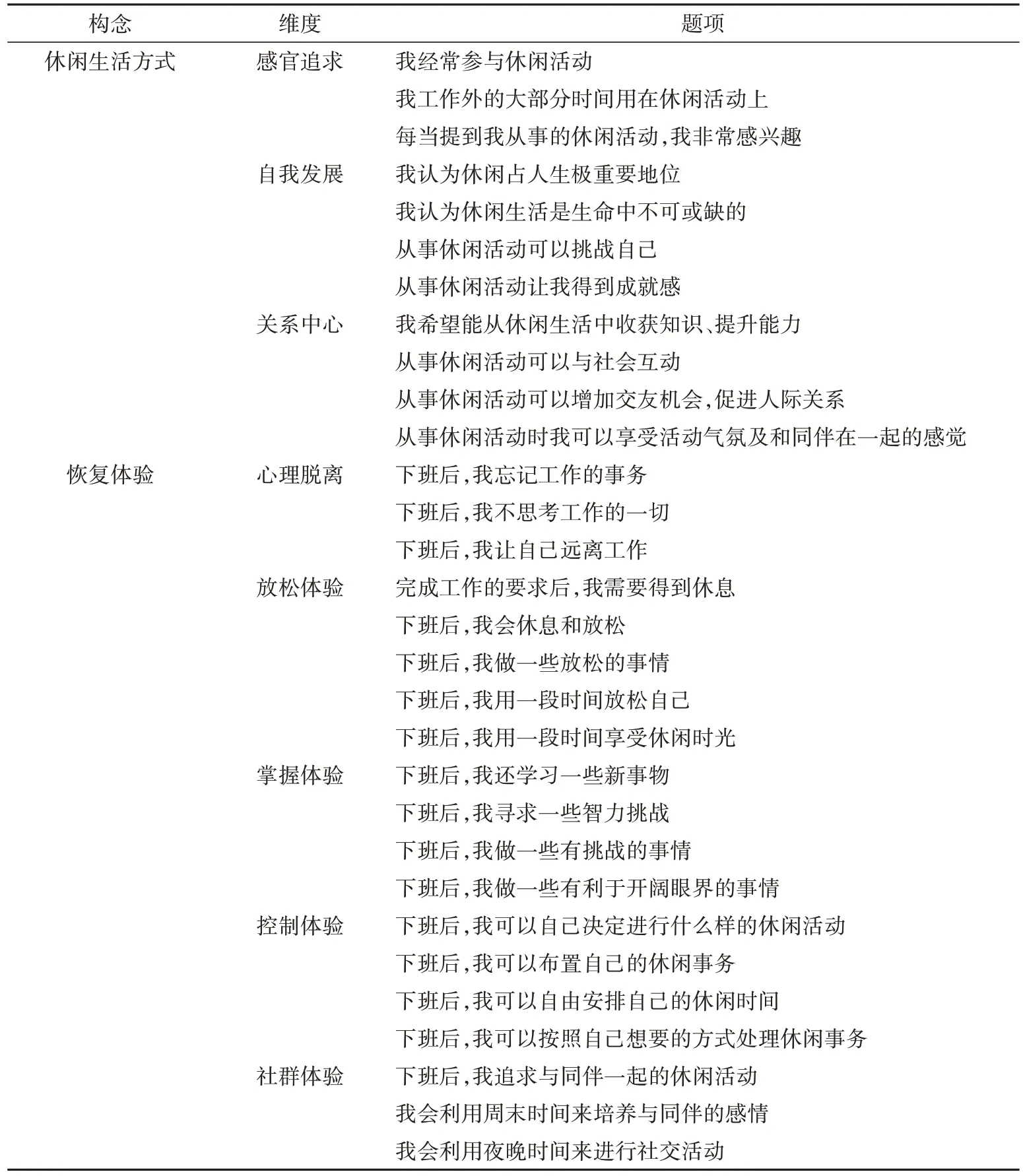

2.2.2 正式调查问卷

对预调查的116份问卷数据进行探索性因子分析,剔除公因子方差小于0.5的题项和存在交叉载荷的题项。最终休闲生活方式量表包含3 个维度,11 个测量题项。根据每个维度包含的具体题项,本文分别将3个维度命名为感官追求、自我发展和关系中心。恢复体验的探索性因子分析结果显示,19个题项分属5个维度,与Shimazu 等(2012)的维度和题项一致,仍采用心理脱离、放松体验、控制体验、掌握体验和社群体验来命名。职业倦怠的探索性因子分析结果支持三维度结构,仍采用情绪衰竭、去人格化和低成就感来命名(但原始题项6 和10 因存在交叉载荷问题,在正式调查中被删除)。因此,本文的正式调查问卷包括4个部分,休闲生活方式11 个题项,恢复体验19 个题项,职业倦怠13 个题项(见表1),另外,个人基本信息包括5 个题项。本文对正式调查问卷的数据再次进行了因子分析,因子分析的结果显示,与已有量表相比,改进后的量表具有更好的信度和效度。Sohn(2009)的休闲生活方式量表可解释54.26%的变异,本文的休闲生活方式量表可解释65.73%的变异,李超平等(2003)的职业倦怠量表解释了62.01%的变异,本文职业倦怠量表的13个题项解释了70.54%的变异。

表1 正式调查问卷测量条目

表1 (续)

2.3 数据分析方法

本文运用描述性统计分析法分析被试样本的基本情况;采用探索性因子分析技术,以预调查数据为分析对象,分析预调查问卷的信度与效度,并确定正式调查问卷;运用验证性因子分析技术,以正式调查数据为分析对象,进一步确定问卷的信度与效度;运用M-plus 软件中的结构方程模型检验休闲生活方式对职业倦怠的主效应机制,运用Bootstrap方法检验恢复体验的多重中介效应。

3 研究结果

3.1 量表信度效度分析与共同方法偏差检验

3.1.1 量表信度检验

为了确保量表的可靠性,我们采用Cronbach’sα系数和折半信度对本文的量表进行信度检验。各部分的Cronbach’sα系数最大为0.906,最小为0.754,均大于0.7;各部分的折半信度最大为0.886,最小为0.678,大于或接近0.7(仅自我发展维度小于0.7)。需要说明的是,职业倦怠的折半信度较低(0.241),这与已有研究的结论一致,职业倦怠是三因素结构,而非一因素结构(李超平等,2003),职业倦怠的3 个维度需分开分析。上述结果表明,本文的问卷具有良好的内部一致性(见表2)。

3.1.2 量表效度分析与共同方法偏差检验

为了确保问卷的有效性,本文对量表进行了效度检验。探索性因子分析结果显示,休闲生活方式的3 个维度、恢复体验的5 个维度和职业倦怠的3 个维度均是稳定存在的,恢复体验与职业倦怠各题项及所属维度均与已有量表结构一致。进一步采用M-plus统计软件进行验证性因子分析,结果显示:各题项的因素负荷量都大于0.5,说明各显变量对潜变量有较高的贡献率,同时各维度组合信度均在0.6以上,平均变异抽取数均大于或接近0.5,表明各维度具有较好的组合信度和收敛效度(见表3)。本文还对职业倦怠进行了二阶因子分析,结果表明职业倦怠的二阶模型无法拟合,该结果与已有研究结果一致(李超平等,2003)。进一步分析其3个维度的相关性发现,低成就感与情绪衰竭和去人格化不存在显著相关关系,因此在下文的分析中,我们将职业倦怠的3个维度分开分析。

表2 量表信度检验结果

表3 效度检验结果

表3 (续)

另外,本文进行了Harman 单因素检验,以检验可能存在的共同方法偏差对研究结果的影响。结果显示,各变量内部结构清晰,各变量结构的验证性因子分析指标均达到可以接受的水平,不存在单一因子、某一因子的解释率过大的现象。同时,休闲生活方式、恢复体验与职业倦怠各维度的相关分析结果显示,排除变量内部各维度相关系数之后,不同变量各维度之间的相关系数均为中低水平(0.009~0.503)。据此,本文虽不能完全排除共同方法偏差的影响,但可以确定共同方法偏差不严重,因此,进行各变量之间关系的分析是可行的。

3.2 相关分析

为了更有针对性地进行后续的实证检验工作,本文运用M-plus 软件对3 个构念的11 个维度进行了相关分析。相关分析的结果显示:情绪衰竭与自我发展、关系中心、休闲社群关系、社群体验、低成就感不存在显著相关关系;去人格化与感官追求、自我发展、关系中心、休闲社群关系、社群体验、放松体验、低成就感不存在显著相关关系;心理脱离与关系中心不存在显著相关关系;其他变量之间均存在显著相关关系(见表4)。

表4 构念各维度的相关分析结果

3.3 假设检验

3.3.1 休闲生活方式与职业倦怠之间关系的假设检验

为了检验休闲生活方式与职业倦怠之间关系的相关假设,本文构建了两个结构方程模型:第一个模型以职业倦怠的3个维度为因变量,以休闲生活方式为自变量(用3 个维度的均值作为测量因子);第二个模型以职业倦怠的3 个维度为因变量,以休闲生活方式的3个维度为自变量。运用M-plus软件对数据进行分析,结果显示两个模型的整体拟合结果均较好。第一个模型的结果表明,休闲生活方式仅对职业倦怠的低成就感维度存在显著负向影响,标准化路径系数为-0.436。第二个模型的分析结果进一步显示,休闲生活方式中的感官追求维度对职业倦怠的情绪衰竭维度存在显著负向影响,标准化路径系数为-0.149;休闲生活方式的自我发展维度和关系中心维度对职业倦怠的低成就感维度存在显著负向影响,标准化路径系数分别为-0.150 和-0.292。除上述显著路径外,其他路径均不显著(见表5)。根据数据分析结果,假设H1a、H1b 和H1c 均部分成立,总体假设H1 部分成立。

表5 休闲生活方式与职业倦怠的关系

3.3.2 恢复体验多重中介效应的假设检验

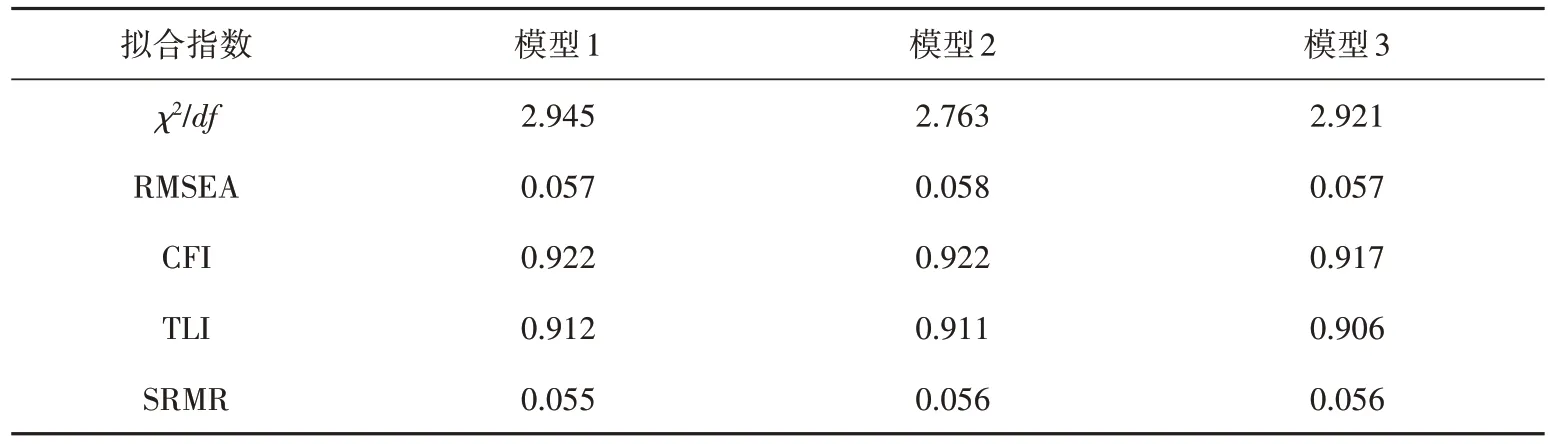

本文以休闲生活方式为自变量,以职业倦怠的3个维度为因变量,以恢复体验的5个维度为中介变量,检验恢复体验的多重中介效应。在具体的检验中,我们采用M-plus 分析软件,运用Bootstrap 中介效应检验方法,每个模型均对样本进行了2000 次抽取,从数据与模型的拟合效果来看,各模型的χ2/df均小于3,RMSEA 值和SRMR 值均小于0.08,CFI 值和TLI 值均大于0.9,模型均具有较好的拟合度(见表6)。

表6 模型拟合指数

(1)恢复体验不同维度的中介效应检验。数据分析结果显示:心理脱离对休闲生活方式与情绪衰竭之间的关系、休闲生活方式与去人格化之间的关系存在显著的中介作用,中介效应分别为0.052和0.105;控制体验对休闲生活方式与情绪衰竭之间的关系、休闲生活方式与去人格化之间的关系存在显著的中介作用,中介效应分别为-0.190 和-0.116;社群体验对员工休闲生活方式与低成就感之间的关系存在显著中介作用,中介效应为-0.188;放松体验和掌握体验对休闲生活方式与职业倦怠3 个维度之间的关系不存在显著中介作用。由于休闲生活方式对情绪衰竭(-0.049)和去人格化(-0.015)的主效应不显著,根据中介效应原理,心理脱离与控制体验的中介类型为完全中介;休闲生活方式对低成就感的主效应(-0.281)显著,因此社群体验的中介类型为部分中介。具体如表7、表8所示。

表7 直接效应结果

表8 中介效应结果

(2)恢复体验多重中介效应的假设检验。根据上述分析,恢复体验对休闲生活方式与职业倦怠之间的关系存在中介作用,假设H2 成立;心理脱离对休闲生活方式与职业倦怠的情绪衰竭、去人格化维度之间的关系存在中介效应,假设H2a部分成立;放松体验对休闲生活方式与职业倦怠的3 个维度之间的关系均不存在中介效应,假设H2b不成立;掌握体验对休闲生活方式与职业倦怠的3个维度之间的关系均不存在中介效应,假设H2c不成立;控制体验对休闲生活方式与职业倦怠的情绪衰竭、去人格化维度之间的关系存在中介效应,假设H2d 部分成立;社群体验对休闲生活方式与职业倦怠的低成就感维度之间的关系存在部分中介效应,假设H2e部分成立。

4 研究结论与管理建议

4.1 研究结论

本文在努力-恢复理论与资源保存理论的指导下,依循艾泽欧-阿荷拉(2010)提出的休闲与工作关系研究的基本范式(L-O-W),对休闲生活方式、恢复体验与职业倦怠之间的关系进行了探讨,研究结果发现:员工休闲生活方式对其职业倦怠存在显著的影响,这种影响通过直接和间接两种路径发挥作用;恢复体验在休闲生活方式和职业倦怠之间存在显著的中介效应,但不同恢复体验策略的作用方式存在较大的差异。

(1)休闲生活方式及其不同维度对职业倦怠的3 个维度存在差异影响。从研究结果来看,休闲生活方式仅对职业倦怠的低成就感维度有直接显著的负向影响,对情绪衰竭和去人格化维度都没有直接的影响;进一步分析休闲生活方式3 个维度对职业倦怠3 个维度的影响发现,感官追求维度对情绪衰竭维度有显著的负向影响,自我发展和关系中心维度对低成就感维度有显著的负向影响。上述结果表明,无论是休闲生活方式整体还是其不同维度,对职业倦怠3个维度的影响均存在差异性,与已有研究结果一致。这从某种程度上印证了艾泽欧-阿荷拉(2010)关于休闲与工作关系研究的论断,“休闲和工作概念本身是无意义的,个体赋予这些概念某些价值和意义”,这也意味着寻找休闲生活方式与职业倦怠之间的中间机制具有重要意义,直接分析二者关系对理清二者之间的关系帮助有限。

(2)恢复体验在休闲生活方式与职业倦怠之间发挥着显著的中介作用。尽管对休闲生活方式与职业倦怠之间直接关系的研究显示休闲生活方式仅对职业倦怠的低成就感维度有显著影响,但通过对恢复体验5个维度中介效应的分析,发现了心理脱离、控制体验和社群体验的中介作用。虽然心理脱离、控制体验和社群体验的作用机制不同,但不可否认的是,恢复体验在休闲生活方式与职业倦怠之间发挥着不可忽视的中介作用。通过对恢复体验多重中介效应的分析,可以确定个体的休闲生活对职业倦怠有积极的缓解作用,且这种缓解作用的一部分是透过恢复体验而存在的。该结论既支持了L-O-W 研究范式的合理性,也支持了本文选取恢复体验作为个人认知变量的合理性,同时为努力-恢复理论和资源保存理论的适用性提供了证据。

(3)恢复体验不同维度的中介机制存在显著差异。从研究结果来看,心理脱离的中介作用是正向的,控制体验和社群体验的中介作用是负向的,而放松体验和掌握体验的中介作用在本文中没有得到验证。研究结果还显示了心理脱离、控制体验和社群体验的不同作用路径,心理脱离和控制体验主要在情绪衰竭和去人格化两个维度上发挥作用,而社群体验主要在低成就感维度上发挥作用。更为重要的是,本文发现心理脱离的作用方式与控制体验、社群体验的作用方式是相反的,这意味着通过休闲带来的心理脱离效果不仅不能缓解职业倦怠,而且还加重了职业倦怠,这在具体的管理实践中应加以重视。

4.2 管理建议

(1)个体应正确看待休闲与工作的关系。在日常的生活、工作和休闲中,工作会给个体带来身体和心理方面的资源损耗,而这些损耗的个体资源要通过生活和休闲得到恢复和补充,生活、休闲与工作相辅相成地联系在一起,休闲是对工作的有力支撑。根据本文的结论,我们对工作中的个体的建议如下:个体要重视休闲活动,不能把休闲活动看成一种消极的、浪费时间的行为,要充分认识到休闲活动对于个体自身恢复的重要作用,不仅仅是通过休闲来打发自己的闲暇时光,更要从休闲中获取更高的自我体验、个体成就感,乃至人生的重要意义。

(2)个人应重视其休闲“恢复”的过程。根据本文的研究结论,休闲生活方式是通过恢复体验来影响职业倦怠的,可以认为休闲活动可以降低职业倦怠,但休闲生活方式降低职业倦怠的条件是恢复体验。如果缺乏恢复体验,那么再多的休闲活动也无法达到降低职业倦怠的目的。休闲生活方式与恢复体验是一对关系非常密切的变量,但二者所指的内容却完全不同。休闲生活方式更多地测度了个体的偏好和态度,而恢复体验则更偏重于测度个体从损耗状态恢复到正常状态的能力。那么要达到降低职业倦怠的目的,就必须将休闲生活方式与恢复体验结合起来,重视恢复体验在整个影响机制中的重要作用。

(3)缓解职业倦怠需要有目的的休闲。根据本文对休闲生活方式各维度与恢复体验各维度的关系的研究和休闲生活方式不同维度对恢复体验、职业倦怠的影响分析,当个体需要恢复时,需对休闲活动进行选择,个体选择何种恢复体验方式,就需选择与之相符合的休闲活动,错误的恢复体验方式不仅无助于个体缓解职业倦怠,而且可能起到相反的效果(比如心理脱离)。总之,休闲活动的选择不是盲目的,而需要依据个体的自身需求。

5 研究不足与未来研究方向

本文的不足之处主要表现为:(1)由于团队资源和人手的限制,研究中样本的整体数量和覆盖面都可能存在不足;(2)本文的调查数据为时点数据,时点数据固有的缺陷可能给研究结论带来影响。在未来的研究中,有必要建立一个全国范围内的,类似于中国家庭追踪调查的大型跟踪调查数据库,以搜集更为丰富的个体休闲与工作相关数据,使研究结论更具有普适性。此外,本文仅关注了个体的休闲,企业所提供的休闲(包括奖励旅游、会议旅游、企业休闲福利等)是否会对员工的消极心理行为产生重要影响,也值得研究者们关注。