政治信任对群体性事件参与行为倾向的影响研究

【摘 要】 基于CGSS2010的调查数据,运用多元回归分析,系统分析公民对政治机构和政府工作人员的信任程度是否会对其参与群体性事件产生行为倾向及影响。研究结果发现,公民对地方政府、公安机关及政府工作人员的信任程度,显著影響其参与群体性事件的行为倾向。以期为降低群体性事件行为发生概率提出相关政策思考方向。

【关键词】 政治信任 群体性事件 公民参与 CGSS

一、问题的提出

随着国家治理现代化的发展,加强了对社会稳定方面的关注,从而引发了对群体性事件的关注。国内学者针对群体性事件的定义有不同的讨论与研究,认为群体性事件是一种群众意见的表达方式和群众利益的争取与诉求 [1],是一种对社会有消极影响甚至有危害的群体行为[2]。大部分学者在研究中提到,群体性事件是由人民内部矛盾所引发的,一定数量(一般在10人及10人以上)或由利益要求、观念主张相同相近的群众形成的群体,主要针对政府或企事业管理者的,对社会造成不良影响,必须予以处置的群体行为[3]。同时也有学者主张群体性事件产生的原因还包括如基层政府的行为不规范;部分官员滥用权利、政府与民争利或不作为 [4];利益表达机制不畅通等 [5]

公众参与群体性事件的影响因素的现有研究中,主要涉及任职、价值、情绪等因素,也包括群体性事件中的组织程度、意见堵塞、情绪化传播、信任赤字、行为失范等因素[6]。主观因素方面,公民对政府的信任程度影响其参与群体性事件的可能性 [7]。也有不少学者指出,政治信任度低是导致群体性事件发生的重要原因 [8]。其中包括:政府制度不完善、信息不对称及公民对政府的误解 [9],还有政府官员的腐败、基层政府职能退化等 [10]。从而导致群众的信任缺失,引发群体性事件。

由此可见,政治信任程度对于群体性事件参与行为有着或深或浅的影响。而政治信任存在多大程度的影响着公民参与群体性事件的行为,各个政治机构的影响是否一样?这些都尚待有力的数据进行检验。基于此,本文利用中国社会调查2010年的调研数据进行实证分析;综合考察相关政治机构及工作人员的信任程度,并运用多元回归分析方法,解释其对公民群体性事件参与行为的影响。以期为政府有效治理群体性事件及提升政府治理能力提供参考依据。

二、数据来源、变量界定与研究假设

(一)数据来源

本文数据来源于中国综合社会调查项目2010年的调查数据。本文根据所选择的变量,剔除“不知道”“不适用”和“无法回答”的样本,因此仅保留了准确回答调查问题的受访对象,得到了1435个有效样本。

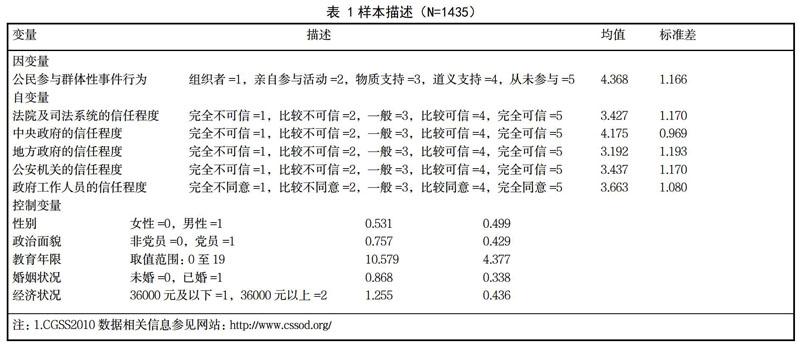

在总体样本的特征中,男性受访者的比例偏高(男性占53.2%,女性占46.8%)。在受教育年限中,未受过教育比例为6.27%,受过6年至9年教育比例为42.51%,受过12年教育比例为26.06%,受过16年以上教育比例25.15%,由此看来受访者大部分受过良好的教育。在政治面貌中,党员团员占比24.25%。在婚姻状况中,未婚的仅占13.19%。在收入水平中, 74.46%的受访群众的年收入小于或等于36000元。

(二)变量界定

1.因变量。公民参与群体性事件的行为为本文研究的因变量。问卷中的问题“在这些活动或行动中,您是否担任过以下角色 ?”选项为六个选项。如果受访者回答“其他”或“从未参与”,则均视作未参与群体性事件。结果显示“组织者”“亲自参与活动”“物质支持”“道义支持”“从未参与”分别为1.05%、16.4%、0.84%、8.09%、73.62%。总体来看,仍有小部分参与者以不同形式参与了群体性事件。

2.自变量。本文设置政治信任为自变量进行考察。本文将政治信任分为对政治机构的信任和对政府工作人员的信任。主要包括对法院及司法系统、中央政府、地方政府以及公安机关这四个政治机构及对政府工作人员的信任程度考察。对各变量的评价包括五个选项。

3.控制变量。本文选取个人特征中的性别、受教育程度、政治面貌、婚姻状况和收入水平作为影响公民参与群体性事件行为的控制变量。性别为男性和女性。受教育程度按年限划分,从未受过任何教育0年,私塾、小学为6年,初中为9年,中专和高中为12年,大专及本科为16年,研究生及以上为19年。政治面貌区分党员和非党员。婚姻状况分为婚否两类。收入水平分为3万6千元以下和3万6千元以上两类。具体描述性统计分析见表1所示。

(三)研究假设

本文探究公民对相关政治机构及政府工作人员的信任程度对群体性事件参与行为的影响,结合CGSS2010问卷选取了相关变量,试图探究政治信任对于群体性事件的参与行为是否有显著影响,进而提出相应的建议对策。基于此,提出以下假设:

H1:公民对法院及司法系统的信任程度与参与群体性事件的概率成显著负相关影响。H2:公民对中央政府的信任程度与参与群体性事件的倾向成显著负相关影响。H3:公民对地方政府的信任程度与参与群体性事件的倾向成显著负相关影响。H4:公民对公安机关的信任程度与参与群体性事件的倾向成显著负相关影响。H5:公民对政府工作人员的信任程度与参与群体性事件的倾向成显著负相关影响。

三、实证研究结果及分析

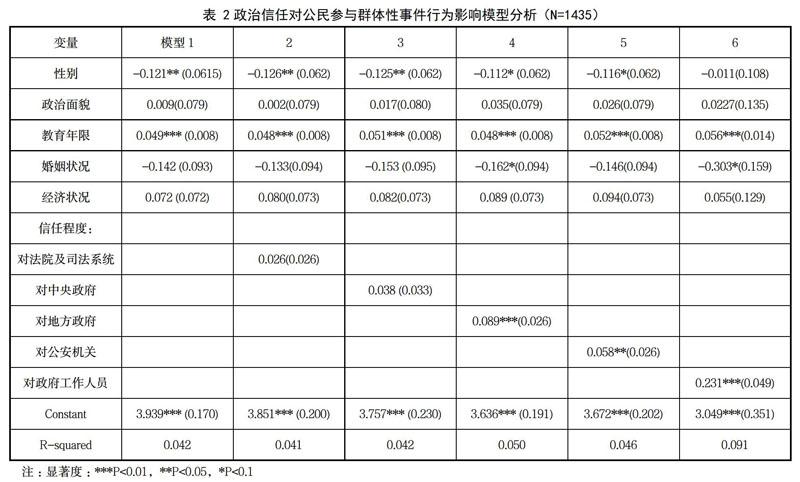

根据研究需要,本文以公民对政治机构及其工作人员的信任程度为自变量,以公民参与群体性事件的行为倾向为因变量,公民的社会人口特征为控制变量,建立了一个逐步回归模型。以综合考察分析各变量对公民参与群体性事件的行为情况的影响。(具体结果见表2所示)。

模型1加入控制变量的回归结果显示,性别有着显著的影响,男性较之女性更有可能参与到群体性事件中,这也为治理群体性事件造成了一定的困难。受教育的年限产生了十分显著的影响,受到良好的教育的公民同时在遇到问题更易冷静思考事情的利弊,会选择更为理性的方式去争取自身的利益。这也就是满足物质需求的同时,要注重精神的需求,完善教育体系,提高公民整体文化知识水平,提高公民整体素质。

模型2在模型1的基础上加入公民对法院及司法系统的信任程度,回归结果显示,公民每提高一个对法院及司法系统信任的层次,其群体性事件的参与意愿就降低2.6%。但由于部分公民的法律意识不健全,对于法院及司法系统并不了解,从而对其的信任程度并没有起到很大程度的影响。

模型3在模型1的基础上加入公民对中央政府的信任程度,回归结果显示,公民的参与意愿每下降3.8%就需要对中央政府的信任提高一个层次。这是由于国家总体政策及实施方针由中央政府制定下发,引起公民不满的政策执行及无法满足公民需求的工作部署,都易会引起内部矛盾。因此,提高中央政府的公信力,增强公民的信任,对于中央政府的工作开展及政策方针的实施畅通了道路,有利于全面深化改革的实施及国家治理现代化的发展。

模型4在模型1的基础上加入公民对地方政府的信任程度,回归结果显示,地方政府的信任程度每提高一个层次,公民参与群体性事件的意愿就下降8.9%,产生了显著影响。同时婚姻状况产生了显著影响,地方政府的政策实施与工作开展更易引起未婚人群的不满。地方政府是更接近公民群众的政治机构,更需要服务工作的开展。地方政府要提升权力运作的规范性、信息的公开透明性、制度的完整可行性,同时严厉整治官员贪污腐败现象,加强基层政府职能化程度。

模型5在模型1的基础上加入对公安机关的信任程度,回归结果显示,公安机关的信任程度每提高一个层次,公民参与群体性事件的意愿就降低5.8%。公安机关在日常生活中保卫着当地的社会治安、在地居民的安全,维护着居民的利益不受侵犯。加强公安机关的工作效率,提升执法力度,提高社会的稳定性,有效地为公民营造一个安全稳定的社会氛围。

模型6在模型1的基础上加入公民对政府工作人员的信任程度,回归结果显示,对政府工作人员的信任程度每提高一个层次,公民参与群体性事件的意愿就下降23.1%。政府工作人员是公民接触政府的窗口,政府工作人员的工作效率、水平及态度,影响着公民对政府工作的满意程度。政府工作人员代表着政府形象,为公民提供公共服务,直接接触公民本身,要善于倾听公民真正的需求,热心为其解决“烦心事”。有利于为公民提供更好地服务及反馈渠道,增强政府公信力。

四、结论与建议

随着国家治理体系的不断发展,及服务型政府的不断完善,群体性事件的发生率也相对降低。而从源头降低公民参与群体性事件的意愿,要找到其影响因素并提升公民的政府信任程度。本文基于(CGSS)2010年的调研数据,综合模型的研究结果表明,公民参与群体性事件的行为意愿方面,产生了显著的负相关影响的因素有:对地方政府的信任程度、对公安机关的信任程度及对政府工作人员的信任程度,同时受教育年限也显著影响着公民参与群体性事件的行为。而公民对法院及司法系统的信任程度和对中央政府的信任程度影响则不显著。

因此,基于具体的研究结论,提出相关的几点建议:

第一,提升地方政府工作质量,为公民提供良好服务。提升地方政府权力运作的规范性、信息的公开透明性、制度的完整可行性,同时严厉整治官员贪污腐败现象。加强基层政府职能化程度,在总体上增强工作效率,有效解决公民的利益所需,完善服务型政府的建设,从而有效使公民参与群体性事件的意愿性下降。

第二,加强公安机关的执法力度,维护社会良好秩序。加强公安机关的工作效率,提升执法力度,提高社会的稳定性,有效地营造安全稳定的社会氛围,降低公民聚众闹事、起哄的事件发生率,增强公民的信任度,进而降低群体性事件的参与度,维护社会秩序的稳定。

第三,提高政府工作人员的工作能力,加强与群众积极互动。政府工作人员要热心为群众其解决“烦心事”,提升政府服务水平,改善公民的信任度。营造良好的服务氛围,维护政府形象,保持政府工作的公开透明性,有利于为公民提供更好地服务及反馈渠道,促进政府工作人员开展日常工作,倾听群众真正的需求,以起到减少群体性事件的效果。

第四,加大全民教育力度,提高公民素质。教育的影响是显著的,加强精神文化的学习,不断完善教育体系的建设,有利于公民知识水平的提高,通过理性思考的方式解决问题及利益诉求,提高素质的同时也侧面提高政府工作人员的办事效率。

【参考文献】

[1] 郑风田,刘杰.从群体性意见到群体性事件:一个观念的澄清——基于贵州瓮安、湖北石首、河北威县的调查[J].中国农村观察,2010(05):63-74.

[2] 代玉启.群体性事件演化机理分析[J]. 政治学研究,2012(06):74-86.

[3] 应星.“气场”与群体性事件的发生机制——两个个案的比较[J]. 社会学研究,2009,24(06):105-121+244-245.

[4] 谷满意.论党政官员不当行为对党执政合法性的挑战——以群体性事件为视角[J]. 海南大学学报(人文社会科学版),2011,29(04):48-52.

[5] 苗贵安,王云骏.从群体性突发事件看我国公民有序政治参与的路径选择[J].四川行政学院学报,2009(03):38-42.

[6] 许尧.群体性事件中主观因素对冲突升级的影响分析[J].中国行政管理, 2013(11):26-29.

[7] 易承志,刘彩云.政治信任、相对剥夺感与群体性事件参与——基于CGSS2010數据分析[J].广东行政学院学报,2017,29(04):5-14.

[8] 辛文卿.论信任、社会资本与群体性事件的治理[J].四川行政学院学报, 2011(03):40-43.

[9] 陈潭,黄金.群体性事件多种原因的理论阐释[J].政治学研究, 2009(06): 54-61.

[10] 王瑾,温志强.政治信任视域下的群体性事件应急治理研究[J].领导科学, 2013(29):57-58.

作者简介:冼诗尧(1996—),女,汉族,广西贺州人,广西大学公共管理学院行政管理专业2018级硕士研究生,主要研究方向:公共政策分析与地方治理。