王羲之传(四)

中国书法家协会会员、中国作家协会会员 曾获第三届人民文学奖、首届冰心散文奖 刘长春

三、从秘书郎起家(续)

建业(今江苏南京),旧称秣陵,后来又称金陵。因晋愍帝讳业,所以又称建康,是东晋的京师(因晋景帝讳师,又称京师为京都)。按照东晋的建制,它却是扬州统辖的十一郡之一。“其名字虽辉煌,实际上则为一种失望和堕落的气氛笼罩。”东晋之所以能在南方偏安百年,政治上的原因是战乱频仍,“城头变幻大王旗”,北方少数族军队无力南侵;经济上的原因,却是东晋统治了长江流域的荆、扬两州之地。荆扬二州地广野丰,物产富饶,户口半天下,“一岁或稔,则数郡忘饥”,是江南有名的鱼米之乡。另外,还有一个因素,而且是“决定的因素”:东晋起用了两个至关重要的人物,先有王导,后有谢安。不然,东晋国祚百余年换了十一茬皇帝,平均每十年换一茬,都短命。《容斋随笔》里说:“元帝为中兴主,已有‘雄武不足’之讥,余皆童幼相承,无足称算。”内忧外患,也许早就亡国了。这段偏安的历史在七百年以后的南宋重演,可是因为“南渡衣冠少王导,北来消息欠刘琨”,以致李清照无限感慨,跟着宋高宗赵构颠沛流离没命似地逃难。“前面是逃得比她快的皇帝,后面是紧追不舍的金兵”,由杭州、越州、明州、台州、温州……惊涛骇浪,一路奔波,没有安定的日子。她情不自禁地又想起了指挥淝水之战的谢安:“欲将血泪寄山河,去洒东山一抔土。”

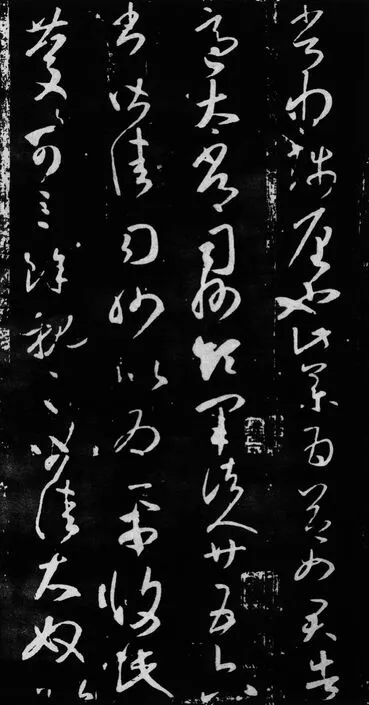

王羲之《霜寒帖》

民谚:“宁饮建业水,不食武昌鱼;宁还建业死,不止武昌居。”建康又是王羲之的家居之地,那时,他一家几十口人都住在乌衣巷中。从前线回到京师,政治上担任了要职。护军将军手中掌握着除督护京师以外的地方诸军,出征时还可置参军。上下通达,权力还不大吗?生活上又较为安定,还能尽享天伦之乐。那时,他已经有了七子一女。特别是女儿,远山眉黛,他爱逾掌上明珠。女儿结婚那天,亲属、朋友欢聚一堂,好友孙绰乘着酒意,操着一口南腔北调,还当着众人高声吟诵了一首他新近创作的《情人碧玉歌》,诗曰:

碧玉破瓜时,

郎为情颠倒。

感郎不羞郎,

回身就郎抱。

诵毕,赢得满堂喝彩。魏晋时代是个礼教破坏的时代,所以婚丧嫁娶也多不守旧礼法。早婚、侈婚、同姓通婚不胜列举。男女之间的关系,也持开放的观念。潘岳是个美男子,知名度很高,回头率也很高,年轻时曾在洛阳道上乘车挟弹,妇女们遇见他,手拉着手把他围在中间不让他走,还抛果子给他,于是,潘岳常常不劳而获满载而归,即是一例。还有一例:“竹林七贤”之一的阮咸与姑母家中的一个鲜卑族婢女有了胴体之爱。因为姑母移居外地,带走了这个婢女。正在守母孝的阮咸听到消息,急了,孝道不顾了,礼教这块“遮盖布”也撕下了,赶忙借了一头驴子,连孝服都来不及换,亲自去追赶,好像抱着个太阳似的把她抱在驴上一起回了家。现在,孙绰在婚宴上朗诵情诗,无非也是与王羲之的女儿、女婿打个趣儿开个玩笑的意思。常言道,知足常乐,王羲之还有什么不满足的呢?还有什么需要企求的呢?

王羲之《乐毅论》

但是,他始终难以安心,而且让我们也很难理解,他为什么一再苦苦相求朝廷外放宣城任职。所谓“不乐在京师”,眼前这官不是他愿意做而是为人逼迫着的,这对于一个极其自尊、追求个性自由的他来说,内心的痛苦是不言而喻的。另外还有一个原因,也与他“以天下为心”,想在地方上干一番事业的怀抱有关,但也不能排除他对“入侍瑶池宴,出陪玉辇行”京师生活的厌倦,以及对尔虞我诈政治权术的深层次的抵触。

王羲之《三月十三日帖》

不说永昌元年(322)王敦反叛,宫廷里的刀光剑影,给他心灵造成的巨大创伤,至今未能愈合。谁又能够想到,仅仅过了五年,只有五年,又有咸和二年(327)的苏峻之乱。那时,晋成帝只有七、八岁。拥兵自重的历阳太守苏峻高举讨伐庾亮(庾以外戚辅政,顾命大臣王导等都靠边站了)的旗帜,联络祖约,率精兵二万余人,横渡长江,兵锋直指建康。温峤、郗鉴、桓彝等皆欲兴师勤王,可是庾亮却一概不许,甚至下制曰:“妄起兵者诛。”可是,建康城破之日,苏峻叛军的一把大火,“劈里啪啦”地烧了一天一夜,“台省及诸营寺署一时荡尽”。说来说去,又是为了一个“权”字。争权夺利,你死我活。这场持续两年的动乱最后以陶侃、温峤、郗鉴三路联军击败苏峻而告结束。

建康真正是一个是非之地。

苦恼、苦闷、痛苦的日子里,所幸王羲之还有一个艺术的通道。他孤独的心灵是那样的需要欢乐,当实际没有欢乐的时候他就自己来创造。每天,他研一缸新墨,撩起长袖,在纸上挥毫不止的时候,官场里的一切污浊、虚伪、堕落都似乎离他远之又远;一支笔在他手中,若俯若仰,若来若往,若翱若行、若竦若倾,在山峨峨,在水汤汤,气概像浮云一样的高远,内心像秋霜一般的 皎洁。在这个世界上,人必有所寄托才觉得自己活得有意义。有人寄之于弈,有人寄之于酒,有人寄之于色,有人寄之于文和诗……王羲之则寄之于书法。而书法之于王羲之,是他释放苦恼与苦闷的“放生池”,是调整喜怒哀乐的 “平衡器”,是登高望远的“入云梯”。

由于在中央政府担任要职,王羲之有了到处走走的便利。每到一地,他总要访碑问碣。那一天,他站立在蔡邕的《石经》碑前,默默地站立着端详了许久许久,当日喧闹的场面似乎又回到眼前,可是他依然默默地站在那里,一动不动;然后,慢慢地转过身来,默默地离开。那是一位书法大师对另一位大师表达的尊敬。读万卷书,行万里路,眼界和胸襟也就更加开阔了。后来,他说到自己的旁采博涉:“及渡江北游名山,见李斯、曹喜等书,又之许下,见钟繇、梁鹄书,又之洛下,见蔡邕《石经》三体书(据说蔡邕当年写《石经》车骑塞巷,观者如堵墙),又于从兄洽处,见张昶《华岳碑》,始知学卫夫人书,徒费年月耳。遂改本师,乃于众碑学习焉。”(《题卫夫人〈笔阵图〉后》——言时人之未言,真是发人深省,这孤寂心灵里的独思。宋人朱长文认为,东晋时“许、洛未平,逸少必不可往。”我赞成这个分析。但是,对王羲之的《题卫夫人〈笔阵图〉后》一文又怎么看呢?唐孙过庭的看法是“疑是右军所制,虽未详真伪,尚可启发童蒙”。也许,王羲之真的写过此文,但不是现在这个模样。或者是在传抄、增减中变成了这模样的。如果王羲之没有办法去过北方,这些石碑又在北方,他又怎么能见到呢?只有一个解析:“疑当时已有拓碑术”(范文澜语)。欧阳询曾说:“学我者死,似我者俗。”那种不能摆脱前辈大师的影响的艺术家是没有前途的,用外国画家与蒂斯的话说则无异于“自掘坟墓”。能摆脱就是能变。变者,天也。天地江河,无日不变,书法只不过其中的“小者”。能变,即找到了事物发展的一种规律,顺应了规律。但是,这变,又不是突变,而是渐变,是博览后的约取,就像蚕食千叶,吐丝结茧,然后破茧化蝶。这就是王羲之这段独思之语给我们的一个重要启迪。

永和二年(346),桓温继庾翼(病死)以后出任安西将军,领荆州刺史,都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事。荆州“北带强胡,西邻劲蜀,经略险阻,周旋万里”(《晋书·卷七十五〈刘惔传〉》),是大有作为的地方。桓温这个人,未满周岁时即被名臣温峤所赏识,以为“此儿有奇骨”,然后试着让桓温啼哭,及闻其声,清清朗朗,响遏行云,禁不住称赞这是一个英雄人物。等到他长大成人的时候,庾翼又向晋成帝推荐桓温,说是“愿陛下勿以常人遇之”。因为得了有影响人物的赏识和推荐,加上他自身的努力,逐渐成为一个人物。雄才与野心一样巨大,城府与大略一体并存。

在荆州任上时,桓温一心收揽民心,施行德政,想让长江、汉水流域的人都得到好处,而以滥用淫威和刑罚为耻,即使桌施用杖刑,那棍子也只从大红官服上轻轻掠过。《世说新语》上说是“上梢云根,下拂地足”,意思是有人讥讽棍棒根本没有触及人体。你猜桓温怎么回答?他说得很直率:“我还担心过重哩!”这样一个人,决非等闲之辈,也是不能等闲视之的。

王羲之《长风帖》

永和二年(346)十一月,桓温上疏朝廷要求伐蜀,随后不等回音,便率兵万余,溯江而上。一路三战三捷,声威赫赫,最后灭掉成汉,伐蜀取得成功,他益发骄横跋扈了,“士众资调,殆不为国家用”。朝廷为了节制桓温,重用朝野中素具盛名的扬州刺史殷浩参综朝政,引起桓温的大为不满。桓温与殷浩两人一文一武,年轻时节是一对好朋友。殷浩直抒胸臆写了自己感到满意的诗,都寄给桓温看,桓温曾经说:“你以后千万不要触犯我,不然,我就把你的诗公布于众。”好像他捏着殷浩的什么把柄似的。这分明是一句玩笑的话,可以看出两人之间的真诚无间。可是,两个朋友之间也常常有争强好胜之心。有一次,桓问殷: “卿何如我”?殷云:“我与我周旋久,宁作我。”(《世说新语·赏鉴》)两个个性鲜明又互不服气的人物,现在坐不到一起了。你拉一帮,我结一伙,明争暗斗,矛盾显得难以调和。人间的至情、友谊、信赖全部都在政治中淹没了。从乃祖那里遗传了“迂阔”之气的王羲之还主动写信给殷浩,以为“国家之安在内外和”,将相和,希望他能以历史上的廉颇与蔺相如为榜样,“下官乃劝令画廉蔺于屏风。”(《北堂书钞》一百三十二)捐弃前嫌,精诚合作,以国事为重。“以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”于此,不难一窥王羲之之心。此心,既是他尝自言的“以天下为心”之心,也是后人名言“先天下之忧而忧”之心。

这时期王羲之的内心和思想是很矛盾、痛苦的。一方面他感到曲高和寡,桓温与殷浩都不是以大局为重的人物,朝政已经不可为,日夜想着从这恶浊的权力争斗中抽身出来;另一方面又为了事业心的驱使,还想功成人间,做一点有意义的事情。所以王羲之接连不断地上疏请求,一而再,再而三,终于获得了外放会稽内史、右军将军的职务。我猜想,他的内心一定像打碎了桎梏获得了解放一样的欢欣。他是能诗的,也应该有诗啊!那一年他的旧病复发,为答许询,病中尚能赋出这样的诗:“取观仁智乐,寄畅山水阴。清泠涧下濑,历落松竹林”——诗才不俗呵!钟嵘说:“嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨”。当文友、诗友、书友们举起酒杯为他饯行的时候,就像曹植送别曹彪一样,“丈夫志四海,万里犹比邻”——使人想起兄弟、朋友之间的许多情分来。可惜,王羲之没有留下文章和诗作。可能是这样一个原因:“东晋以后,不做文章而流为清谈”(鲁迅语)。

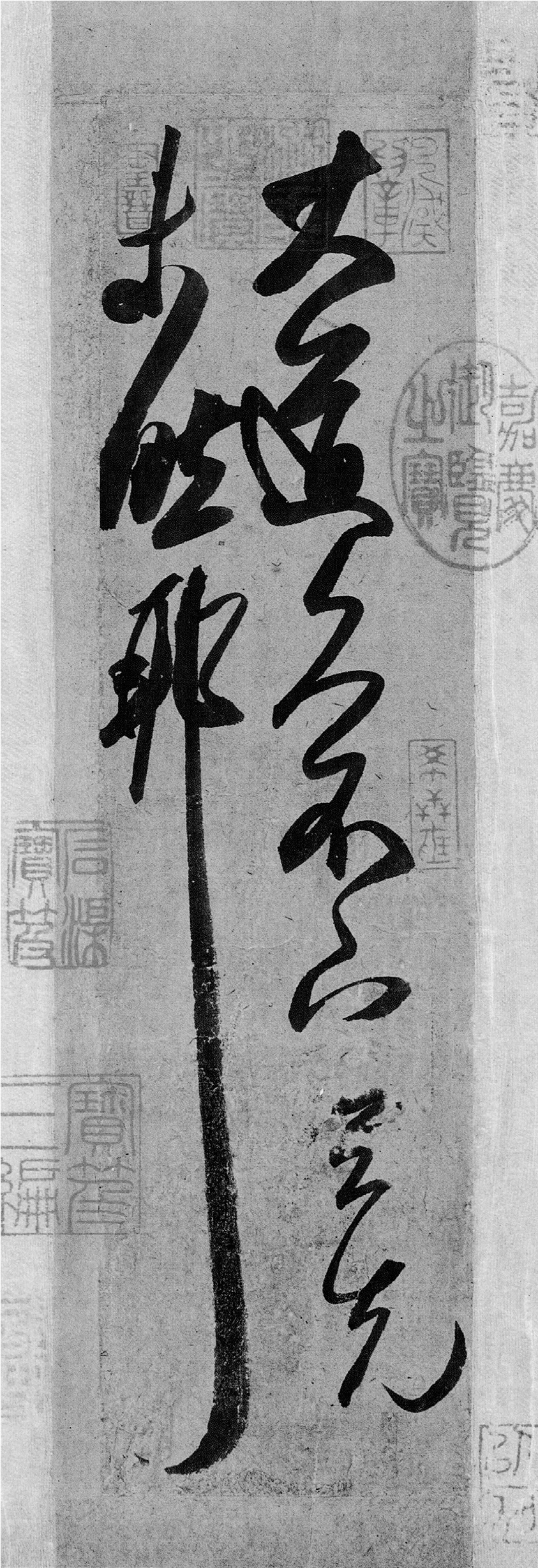

王羲之《大道帖》

也许,写诗作文是需要一种心境的。王国维说:“诗词者,物之不得其平而鸣者也。”现在,王羲之暂时还不想写诗。因为会稽在远方召唤,等待着他的到来。“今之会稽,昔之关中”,是东晋三吴的腹心、战略后方,是“江左嘉遁并多居之”的好地方,也是东晋初年有人主张可以迁都经略天下的一个选择。现在,他就要到那个地方去,去远方,所以一天也不想耽搁,兴冲冲急忙忙就上路了。