高校课程思政建设需“教学相长”

闫明星 王东升 赵宁 王丽丹

[摘 要] 为贯彻落实习总书记在高校思想政治工作会议讲话精神,各高校正积极推进课程思政建设,但多数学校和教师更多强调教师的主导作用,对课程的主体——大学生关注较少。基于新闻写作与沟通艺术课程实践,从教师和学生两个方面探索高校专业课程思政的具体路径,以期为推进高校课程思政建设进行有益探索。

[关 键 词] 新闻写作;课程思政;教学相长

[中图分类号] G642 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2020)45-0032-02

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,做好高校思想政治工作,“要因事而化、因時而进、因势而新”“用好课堂教学这个主渠道,各类课程都要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”。各高校应大力推进课程思政建设。

高校推进课程思政建设,普遍的做法是强调教师的主导作用,关注的是教师如何将思政内容融入课程之中,对于课程思政建设主体——大学生,往往将其视为被动接受者,对发挥学生积极性考虑得较少。本文基于哈尔滨工业大学《新闻写作与沟通艺术》课程实践,辅以调查问卷,探索高校专业课程思政建设教学相长的路径、发展方向。

一、课程建设现状

新闻写作与沟通艺术是本科生选修课,累计选课学生超过200人。自开课以来,课程注意价值引领,在讲解新闻写作与沟通知识之时,通过电影《战狼》、“汶川地震”军人表现等内容,系统地对课程进行思政化挖掘、总结和提升,将习近平新时代中国特色社会主义思想、中华传统美德等各类思想政治教育元素有机融入课程,使课程的价值引领、思政教育、能力培养与知识传授有机融合在一起。

二、调查问卷基本情况

新闻写作与沟通艺术“课程思政”调查问卷共设计14个问题,面对的对象为选修课程大学生,主要内容既包括性别、专业类型、年级等基本信息,也涉及学生对课程思政的了解程度、重要性、建议以及对教师课程思政做法及成效评价等内容。调查问卷共回收34份。问卷结果显示,问卷中男生占比较高,达到67.75%;党员只有一位,团员比例非常高,达到91.18%;专业以理工类为主,达到85.29%;以低年级为主,大一41.18%、大二38.24%、大三20.59%。

三、基于调查问卷的分析

(一)大学生对课程思政建设不太了解

调查中对课程思政化完全不了解的占38.24%,而听说过和思政课程差不多的占55.88%,从中可看出学生对课程思政化是不太了解的。鉴于课程思政建设推进时间有限,且关注的重点在于学校和教师,这种结果是可预见的。

(二)大学生认识到课程思政建设的重要性

虽然大学生对课程思政建设还不是很了解,但他们对课程思政化建设的重要性却有着清醒的认识。根据调查结果,超过94%的学生认为“在专业课程中引入思政元素”是非常重要和比较重要的。这种重要性的认识表现在他们对课程思政内容在课堂上所占比例的理性认识。如“在课程思政内容占据多大的比例比较合适”的调查结果显示,50%的学生认为应该占10%~30%,10%的占了44.12%,说明大学生认为课程思政内容应在课堂上占据一个合理比例。

(三)大学生对课程思政建设充满期待

学生普通对课程思政化充满期待,这种期待主要体现在课程内容、授课方式等方面。如表1显示,道德意识、文化认同、爱国意识、政治认同、责任意识是学生比较关注的思政内容,占比都超过了75%。这其中,道德意识是最被关注的,达到82.35%。可见大学生在追求知识获得的同时,对于道德话题、理想境界、责任意识也是非常看重的,这与国家课程思政建设的出发点是一致的。当然,大学生对科学观、学术诚信、职业伦理、历史文化知识也是非常重视的,这也是课程思政教师需要重视的方面。

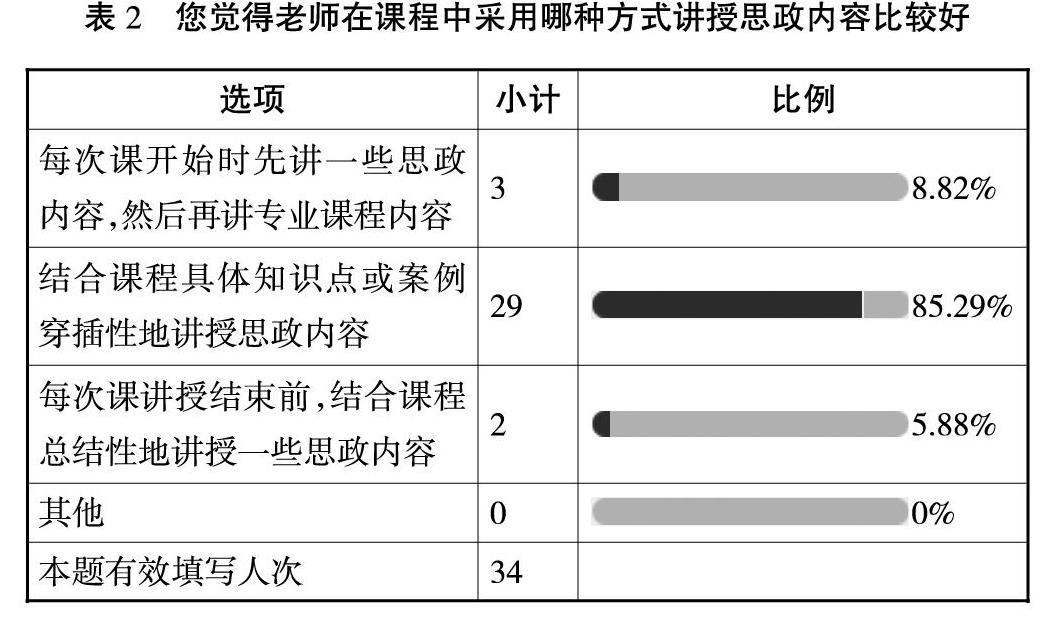

这种期待表现在学生对授课方式的选择上,表2调查结果显示,85.29%学生选择了“结合课程具体知识点或案例穿插性地讲授思政内容”,可见学生非常重视在课程建设中思政内容与理论知识的融合性和统一性,非常符合习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上提出的“八个统一”精神。思政内容不能生搬硬套和主观想象,要遵循教育规律,将价值引领、知识传授有机结合起来,让学生在春风化雨中既学到知识又获得启迪和引领。

这种期待从学生提出的建议中亦可看出来,如“对思政内容在课程中的引入”这一问题上,学生希望“形式多样化”占88%,“与专业内容能更加紧密些”占56%,还要多些互动、多些课外活动,这与学生希望课程思政是价值引领、知识传授有机融合是一致的。

大学生的世界观、人生观、价值观日益成熟,这种理性价值判断体现在对教师及课堂的评价上,调查问卷结果显示:100%学生认为老师在讲课时注意向我们传播有关党和国家、社会的正确理论;97%的学生认为老师在课堂上除了讲授知识,还注重教导学生怎么做人,能够言传身教,是学习的模范;91%的学生认为老师课堂上德育的效果明显。

四、课程思政建设具体路径

对于课程思政化建设,大学生有着内在的迫切需求。他们在汲取知识营养的同时,希望树立正确的世界观、人生观、价值观,以直面各种错误观点和思潮;希望个人成长与国家发展紧密结合起来,融入实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中;希望成为课堂共建的一分子、课程思政的参与者,而不是单纯的接受者与旁观者。这其中的关键就是如何将这种需求和能力转化为课堂上的积极性和主动性。这就需要发挥教学相长的作用,充分调动教师和学生两方面的积极性、主动性,具体路径包括以下方面。

(一)广泛宣传,提高师生对课程思政重要性的认识

课程思政建设已开展一段时间,但对课程思政的认知,不说学生,就是部分教师都不太了解其具体内涵,这需要大力宣传课程思政,提高师生对课程思政的认识,并充分意识到课程思政对学生成长成才的重要意义,这不仅让教师时刻将人才培养这个根本任务扎根心中,更让大学生意识到自己作为主体的责任并更好地配合开展此项工作。

(二)充分信任学生,使学生更多地参与教学

课程思政的根本目的在于培养高质量人才,以学生的获得感为检验标准。作为学校和教师,要鼓励学生更多地参与教学环节,广泛听取学生意见,如调查问卷中学生提出的要将思政内容与专业内容更加紧密些、多些互动等就是很好的意见,在教学相长中强化课程思政建设。

(三)充分挖掘“思政資源”,不断完善课程内容和教学方法

在挖掘课程“思政资源”方面,要像问卷中显示的那样,着眼于学生所需所想,在坚定理想信念、加强品德修养、增长知识见识等方面下功夫,引导他们自觉把爱国情、强国志、报国行融入实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。如《新闻写作与沟通艺术》就将全国师德标兵秦裕琨院士作为爱国先进典型案例、将《大国重器》等视频图片穿插入课堂,让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。

在完善课程内容、教学方式方法上,要像学生在问卷中希望的那样,充分发掘课程中潜在的育人功能,将知识性、思政性、价值性有机结合起来,以适当的比例和喜闻乐见的形式增加课程及“德育”吸引力。如主动把党史、国史,中华优秀传统文化等融入课程,在既讲“史”又讲“理”上下更多功夫,不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性,引导学生增强使命担当。同时,教师加强自身的德育建设,以高尚的师德影响学生、感染学生。

总之,在课程思政建设中,教师发挥主导作用和学生发挥主体作用是相互作用的统一体,不能单纯地强调发挥教师的主导作用,而忽视学生主体积极性、主观能动性的发挥。学生发挥了自身的主观能动性,才能更好地吸取知识、信息并运用知识进行创造,使自己得到发展,并促进课程思政建设取得更好的效果。

参考文献:

闫明星.全媒体时代高校新闻课程教学方法改革初探[J].中国现代教育装备,2019(321).

编辑 陈鲜艳