沈祖荣早年生平研究的若干进展与问题*

●顾烨青

(江南大学 江苏无锡 214122)

郑锦怀

(泉州师范学院 福建泉州 362000)

面对近年来图书馆史学研究的大幅升温,已有学者冷静地指出这些研究大多仍局限在传统范式下对人物生平和学术思想、重要机构和著作的“贡献”式刻板陈述[1]。但是,我们不能否认对图书馆(学)史核心人物的研究是图书馆史学研究不可或缺的重要组成部分,而对人物生平的研究又是人物研究的基础。没有对人物生平活动扎实的考证,就不能更好深入分析人物的学术思想,也谈不上进行多维度、宽视野、跨学科阐释的创新性图书馆史学研究。

沈祖荣先生是中国图书馆学留学第一人、“新图书馆运动”发起人和“中国图书馆学教育之父”。关于其生平的研究,自1997年台湾学生书局出版程焕文著《中国图书馆学教育之父——沈祖荣评传》(以下简称《评传》)取得阶段性重大突破以来,学界又有一些新的进展,但至今还有不少问题亟待解决。在2019年6月15日于中山大学召开的“沈祖荣·沈宝环学术思想研讨会”(以下简称“研讨会”)上,笔者就沈祖荣早年生平研究中的一些问题作了简短发言,本文就是在此次发言的基础上完善扩充而成。

1 关于沈祖荣的出生日期

程焕文在《评传》中列举了关于沈祖荣出生日期1887年7月25日、1884年9月11日、1883年三种说法,并采纳1884年9月11日之说[2]302-307。2007年,查启森提出1885年9月3日说[3]。2011年,陈希亮又增补列举了1889年说,同时他推导得出1887年9月12日(农历光绪十三年七月二十五日)的新说[4]。以上共计6种说法。笔者在未发现新史料前,认同陈希亮新说的推导过程,因为他引入民间闰月“积闰”的习俗,圆满解决了1944年沈祖荣60寿辰和服务图书馆30周年两个年份的统一问题:服务30年是纪念的重点实数(1914年留美算起),60大寿则是按多算了经历了1919、1938有闰七月的两个年份,同时是作九过59岁虚龄(1944-1887=57,57+2=59)。此前,程焕文虽然认可1887年之说的出处最早且很权威,但无法解释按此之说为何1944年是60寿辰,故而不得不摈弃该说。

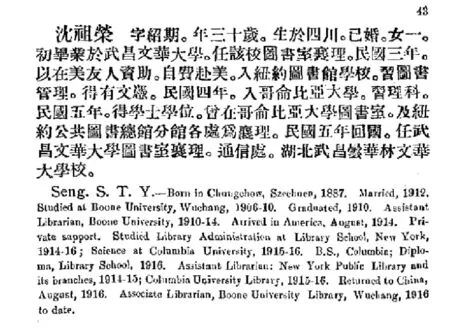

在研讨会召开以前,笔者发现了新的史料,可以进一步支持沈祖荣生于1887年之说。北京清华学校于1917年编辑出版的《游美同学录》(Who’s Who of American Returned Students)收录了沈祖荣履历的中英文版本[5]43,中文版本称他当时“年三十岁”,英文版本则更明确地称他“Born……1887”(“1887年出生”)。根据该书的“例言”[5]例言页,《游美同学录》收录的履历信息均由各人亲自填寄,所以其中的沈祖荣履历信息乃是出自沈祖荣之手。在目前所见的所有记载有沈祖荣出生年信息的史料中,《游美同学录》的出版时间最早。一般而言,与史事时代越接近的史料记载,存在的讹误越少,可信度也越高。

图1 《游美同学录》中的沈祖荣中英文履历信息

在研讨会上,有同行专家曾指出,沈祖荣的其他出生年之说也有来自其本人填写的档案履历;或者出于某种目的,本人会有意填大或填小岁数。这种情况在人物生平研究中确实遇见过。比如,曾经留美的图书馆学专家孙云畴先生的生年记载在各种工具书词条、论文乃至本人曾经的自述文章中都不尽相同。范并思查阅的孙云畴人事档案显示,他当年在北京大学履历表填的出生年是1917年,在哈尔滨工业大学填的是1919年,另有几份简历填的是1918年、1920年,在华东师范大学填的是1921年,在华东师范大学退休后填的又是1919年。经与本人核实确定,孙云畴的真正出生年是1917年。1981年,陈誉教授调孙云畴入职华东师范大学时,孙云畴的出生年有意填晚至1921年,否则他就已经超过60岁,在任职副系主任等方面都将遇到障碍。《游美同学录》是已经归国的留美学生相互联络之用的通讯录。对当时的沈祖荣而言,它不涉及升学、任职等“利益”或“功利”因素,所以他根本没有必要对年龄进行“修饰”。故此,笔者认为《游美同学录》中的沈祖荣出生年记载可信度最高。

研讨会后,笔者又找到了一个佐证。在1920年7月初版的《最近官绅履历汇录》(第一册)(以下简称《汇录》)中,沈祖荣的年龄为“三十四岁”[6]。旧时一般称“岁数”时都是比实际年龄多一岁的虚岁,如果沈祖荣生年为1883年或1884年,加33(实岁)等于1916或1917,距出版年1920年相差较大。即便是加34,最接近的1918年距1920年也仍有两年差距。如果沈祖荣生年为1887年,1887年加33正好等于1920年。这份材料的出版时间也相对较早,是目前所见仅晚于《游美同学录》的第二件支持沈祖荣生年“1887”说的早期史料。

在确定沈祖荣生于1887年的基础上,笔者赞同陈希亮对沈祖荣具体出生日期的推定:农历七月二十五日,即公历1887年9月12日。

2 关于沈祖荣的出生地和籍贯

《评传》综合沈宝环、沈宝媛、《中华图书馆协会会报》“会员名录”、张遵俭和严文郁等的诸种说法,采用沈祖荣祖籍四川省忠县,出生在湖北宜昌之说,同时提出精确的籍贯与出生地尚有待进一步的证明[2]307。查启森披露了他在湖北省档案馆新发现的《中华民国二十年私立武昌华中大学一览》所载《武昌文华大学历届毕业生同学录》和《民国二十年私立华中大学校董会、华中大学呈请立案表》中沈祖荣籍贯的最早记录——“籍贯四川云阳”,并推论沈祖荣祖籍四川忠县,出生于四川云阳,父辈曾迁居湖北宜昌,沈祖荣本人则定居于湖北武昌[3]。

而在《游美同学录》收录的沈祖荣履历信息中,中文版本称他“生于四川”,英文版本称他“Born in Chungchow Szuchuan”[5]43,即生于四川忠州。忠州是唐贞观八年唐太宗赐名的(之前曾名为临江县和临州),1913年4月废忠州为忠县,现为重庆市忠县。《汇录》中沈祖荣为“四川人”[6]。在疑似1935年出版的《私立武昌华中大学历届毕业同学录》(以下简称《同学录》)中,沈祖荣的籍贯为“四川榮陽”[7]。“榮陽”即简体字的“荣阳”,其“荣”字疑似印刷错误,因为在各大工具书中均找不到有“四川荣阳”这一地名。四川只有荣县,另外河南的“荥(xing)阳”常被误写成“荣阳”。不过,笔者也找到一则例外,在抗美援朝时期的实寄封上,收信人地址写的也是“四川省荣阳县”[8],不知是四川荣县还是河南荥阳的误写。笔者核查《中华民国二十年度私立武昌华中大学一览》,沈祖荣的籍贯的确记为“四川云阳”[9],而四川也确实有云阳县(今属重庆)。《同学录》可能是将“四川云阳”误印为“四川荣阳”,实寄封的地址也可能是误写。

“籍贯”在中国的确是一个比较模糊的术语。民国时期对“籍贯”的填写并无明确的界定,在人们的使用习惯上,也往往与出生地和祖籍混用。在今天官方的界定中,“籍贯”是指祖父的(长期)居住地。公安部《关于启用新的常住人口登记表和居民户口簿有关事项的通知》(公通字[1995]91号)的附件三《常住人口登记表和居民户口簿填写说明》中,“籍贯”要求“填写本人祖父的居住地”[10]。《中共中央组织部关于印发〈干部履历表〉的通知》(组通字[1999]1号)所附《填表说明》中,“籍贯”要求填写“本人的祖居地(指祖父的长期居住地)。‘籍贯’和‘出生地’按现行政区划填写。”[11]当以“**(地方)人”表述时,通常被理解为在“**(地方)”出生或者是父辈、祖父辈等最近的长辈的出生地或居住地,而不涉及更远的远祖祖籍地。综合查启森和笔者新发现的史料,无论是四川忠县还是四川云阳,均属于今天的重庆市,其要么是沈祖荣的出生地,要么是其父亲或祖父的出生地或居住地。按现在的行政区划,可称沈祖荣是“重庆人”。鉴于《游美同学录》的可信度最高,笔者倾向认为沈祖荣生于忠县。云阳是否是沈祖荣的“籍贯”,是否是其父亲和祖父的出生地或居住地,均需要进一步的直接史料来佐证。如果能找到沈祖荣的家谱、族谱,则其出生年、出生地、籍贯等史实问题就可以得出定论。

此外,在查找沈祖荣生年和出生地信息的过程中,笔者还发现了沈祖荣除“绍期”外还有另外一个别号“少溪”。不仅在《同学录》中有此记载[7],沈祖荣的学生邢云林在其《图书馆图书购求法》一书的自序中也称其为“沈少溪老师”[12]。

3 关于沈祖荣在文华书院(大学)的就读时间和毕业学位情况

对沈祖荣入读文华书院情况的披露最早来自张遵俭1981年的回忆文章《昙华忆旧录——记沈祖荣与韦棣华的遇合》。文中说得比较模糊,也没有其他史料佐证,“在他十五岁那年,美国人创办的座落在武昌昙华林的文华书院到宜昌招收学童,沈祖荣先生和学友邹昌炽同时受教会推荐,来武昌免费入学。他是个穷学生,苦苦攻读五、六年,以优等生毕业”[13]。《评传》根据这段回忆,以及其之前对沈祖荣生年的推定,再加上有关文华书院(大学)的校史资料,推导了沈祖荣就读文华书院和文华大学的时间表:1901—1906年在文华书院读中学1~6年级,1907年2月(光绪三十二年十二月至光绪三十三年正月)文华书院中学毕业,并受文华书院推荐免费攻读大学本科,1908—1910年在文华大学读2~4年级,1911年1月(宣统二年十二月)文华大学本科毕业,并获文学学士学位[2]309-311。

《评传》的上述推导缺乏文华书院(大学)原始直接史料的支撑,与《游美同学录》中沈祖荣1906—1910年就读并于1910年毕业于文华大学的英文记载存在偏差。此外,《同学录》中沈祖荣的“科系及学位”栏里仅仅标注的是“文科”[7],而没有像其他有些人那样明确标为“文科文学士”。《游美同学录》中对沈祖荣在哥伦比亚大学获得的学位信息做了明确的记载(B.S),对其文华大学的毕业情况仅仅是“Graduated”[5]43,而没有学位信息。《华中师范大学校史》一书中详细披露了1911年1月文华大学毕业班首次公开进行的学位论文答辩和学位授予情况,公布了授予文学士学位的9人名单[14],里面没有沈祖荣。据此分析,沈祖荣至少在1911年没有获得文华大学的文学士学位,今后是否补授待考(确实有学生后来补授过,如1908届6名毕业生中的3人于1914年被补授文学士学位[14])。这一问题的彻底解决需要依据文华书院(大学)的学籍档案。

此外,大约在1911年4~5月间,沈祖荣就已经向美国图书馆协会(The American Library Association)申请入会[15],并且很快就被批准,编号为“5106”[16],成为加入美国图书馆协会的第一个中国人(this is the first Chinaman to join the American library association)[15]。当时,沈祖荣的英文名写成“Seng Tso Yüen”,其职位为文华公书林中文部馆员(ln. Chinese Dept. Boone university L.)[16,17]。他并非是去美国留学后才申请加入美国图书馆协会。

4 关于沈祖荣留美及归国的情况

以往我们只知道沈祖荣是1914年夏启程赴美,更具体的出发时间和行程信息并不知晓。在美国司法部移民局的入境档案中,我们终于查阅到沈祖荣于1914年8月2日乘坐日本轮船“丹波丸”(S.S. Tamba Maru)号从上海出发[18],8月27日到达美国华盛顿州西雅图港(Seattle, Wash.)[19]这一具体行程信息。

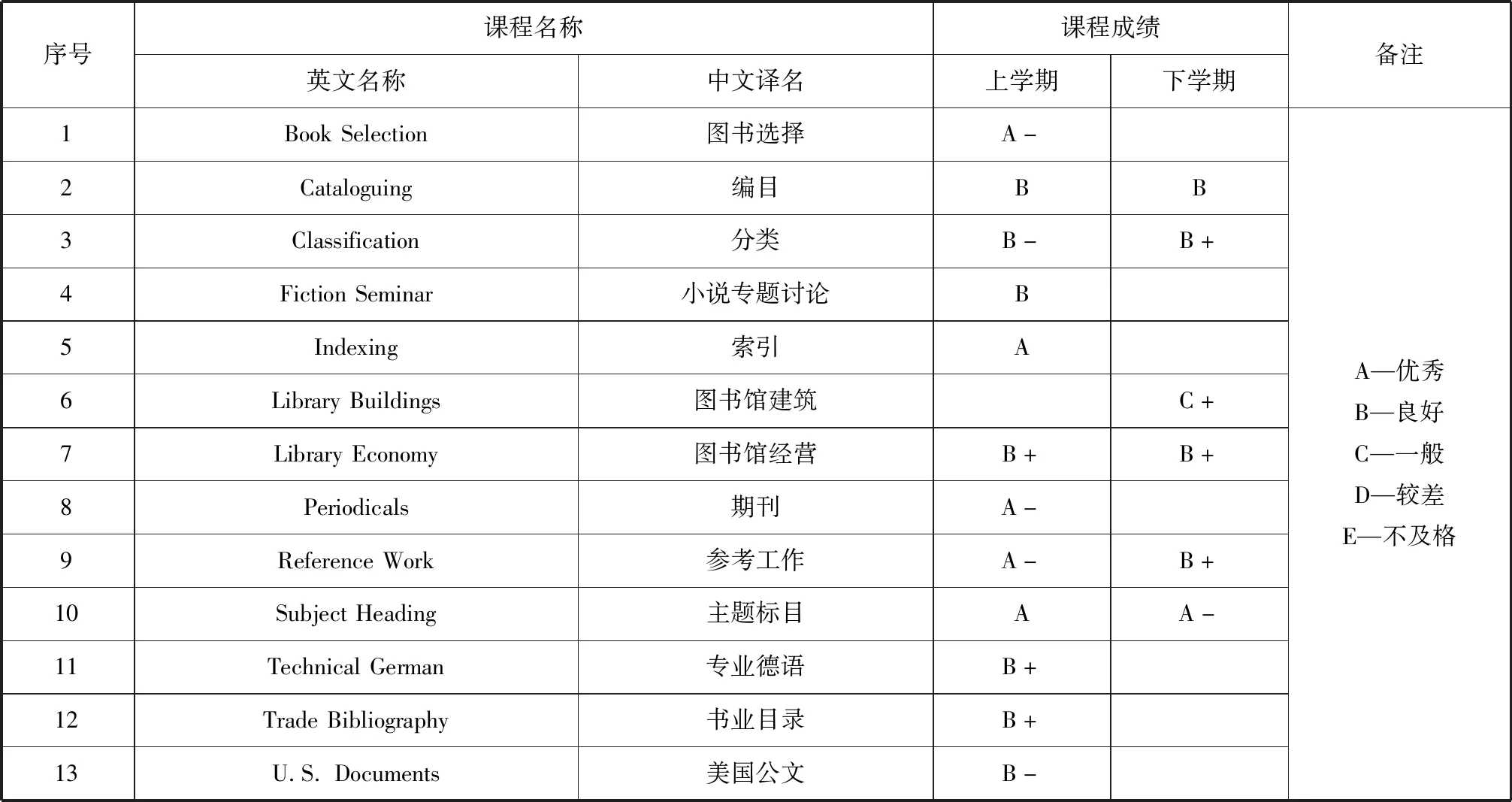

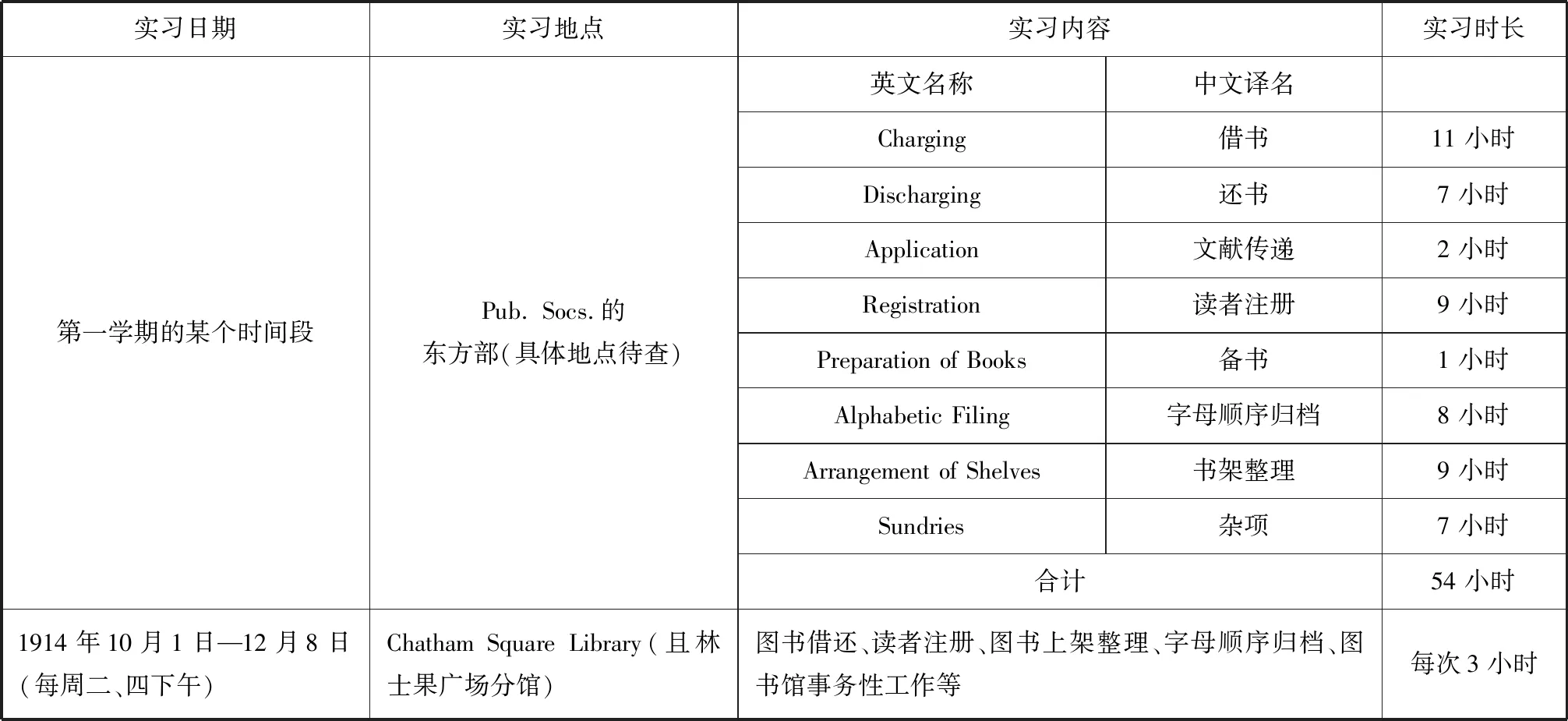

1914年9月14日,纽约公共图书馆附属图书馆学校[The Library School of the New York Public Library,或直接称为New York Public Library School(纽约公共图书馆学校),以下简称为“纽约公共图书馆学校”]实际上已经开学,但直到9月28日才正式举行开学典礼。沈祖荣注册入读该校初级班(junior)[20]3。他由此首开中国人赴美国攻读图书馆学的先河。沈祖荣是自费(Private support)赴美[5]43(但受到了韦棣华的资助),其在1915年12月至1916年7月还获得了清华学校的庚款津贴[21]。1915年6月,沈祖荣在纽约公共图书馆学校获得结业证书(Certificate)[20]24,[22]。北京大学信息管理系2015届图书馆学博士生郑丽芬为撰写博士论文专程赴美查阅留美中国图书馆学人的学籍档案,其中就包括沈祖荣。表1和表2所记载的沈祖荣课程学习和课外实习情况的表格录自郑丽芬的博士论文[23]97-98,部分中文课程的译名有所变动。

表1 1914—1915 学年沈祖荣修习课程及成绩一览表

表2 1914—1915 学年沈祖荣实习情况一览表

1915年9月,沈祖荣注册入读纽约公共图书馆学校高级班(the senior class)[24]4。本学年,学校面向高级班学生开设的课程包括中学和大学图书馆(School and College Library)、高等参考和编目(Advanced Reference and Cataloguing)、图书馆行政(Administration)、儿童图书馆学(Children’s Work)。沈祖荣选修了图书馆行政(B)和图书Bn’s(B,具体待查)两门课程。他还到纽约公共图书馆且林士果广场分馆和哥伦比亚大学东方系进行了两次实习[23]98。与此同时,沈祖荣还注册成为哥伦比亚大学哥伦比亚学院(Columbia College, Columbia University,即哥伦比亚大学本科生院)大学四年级学生(Seniors-Class of 1916)[25],并到哥伦比亚大学图书馆进行无偿实习(Unpaid practice, Columbia University Library)[20]24。1916年6月7日,沈祖荣在哥伦比亚大学哥伦伦比亚学院获得理学学士学位(Bachelor of Science)[26];6月9日,他在纽约公共图书馆学校获颁毕业文凭(Diploma, 1916. Associate Librarian, Boone University Library, Wuchang, China.)[22]。沈祖荣不仅成为中国留洋攻读图书馆学的第一人,也是以学习图书馆学专业而获得美国学士学位的第一位中国人。

沈祖荣在留美学期期间撰写并发表了多篇论文,除了程焕文(1997)所列1916年6月在美国《图书馆杂志》(TheLibraryJournal)第41卷第6期上发表“Can the American Library System be Adapted to China?”(《美国图书馆体系能否适用于中国?》)和1916年12月、1917年1月在《中国留美学生月报》(TheChineseStudents’Monthly)第12卷第1、3期两次刊发的“Difficult Problems of the Librarian in China”(《中国图书馆员面临的若干难题》)外,还可见其1916年1月即在《中国留美学生月报》第11卷第3期上发表了“The Need for Libraries in China”(《中国对图书馆的需求》)[27]一文。其中“Can the American Library System be Adapted to China?”一文后来又作为印刷品提交给纽约公共图书馆学校[24]9。“Difficult Problems of the Librarian in China”一文则可能是其向纽约公共图书馆学校提交的毕业论文的修改稿,毕业论文的题名为Difficult problems of librarianship in China[24]12-13,题名略有变动。

关于沈祖荣回国的时间,一度比较模糊。《评传》在正文部分记为“1916年底”[2]33,附录二的“沈祖荣先生年谱初编”则记为“本年(1916)”[2]315-316,同时加了案语,称作者尚无法判定沈祖荣是“毕业后便回国(即本年下半年),还是次年初回国”[2]315-316。沈祖荣本人称他“到日本在东京住一月之久”[28],但由于尚未找到史料佐证,程焕文也不能判定沈祖荣是自美回国时途经日本停留,还是回国以后再去的日本。范并思等于2004年版的《20世纪西方与中国的图书馆学:基于德尔斐法测评的理论史纲》(以下简称《理论史纲》)中记为“1916年底回国”[29]209。2014年,笔者在《申报》全文数据库中检索到《申报》1916年8月4日刊发的《最近欧美回沪学生表》中列出了从美国获得图书馆学士学位归国的沈祖荣[30]。笔者将这一发现告知范并思教授后,他在2016年《理论史纲》第二版中改为“1916年回国”[31]219。当然,这仍不能算最原始的一手材料,不是类似出境记录那般有精确记载到沪时间和航轮信息的入境记录,但毕竟也有了一个大体的时间范围——在8月左右,而且这一时间段也得到了《游美同学录》所载“Returned to China,August 1916”(“1916年8月返回中国”)[5]43的佐证。所以,沈祖荣于1916年8月回到中国是比较可信的。

沈祖荣曾说过自己在美国期间参加过美国图书馆协会的夏季年会[28],则其参加年会的时间只能是1915年或1916年。1915年年会的时间是6月3日—6月9日[32],1916年年会是6月26日—7月1日[33]。我们在1916年于新泽西州阿斯伯里公园城(Asbury Park, N.J.)召开的年会参会者登记簿中(Attendance Register)找到了沈祖荣的信息“Seng, S. T. Y., asst. Boone Univ. L., Wuchang, China”[34],这也是中国图书馆员首次出现在美国图书馆协会年会上。由此可以判定,沈祖荣不可能在回国途中先去日本一个月再到上海,因为从美国返回日本的航轮至少需要20天。沈祖荣7月初参加完年会立刻启程回国的话,到日本的时间已经是7月底了,若再在日本停留一个月回上海,时间上就与《申报》8月初的留美学生回沪报道不相吻合。

5 关于沈祖荣1917—1919年间在各地宣讲现代图书馆理念的行踪

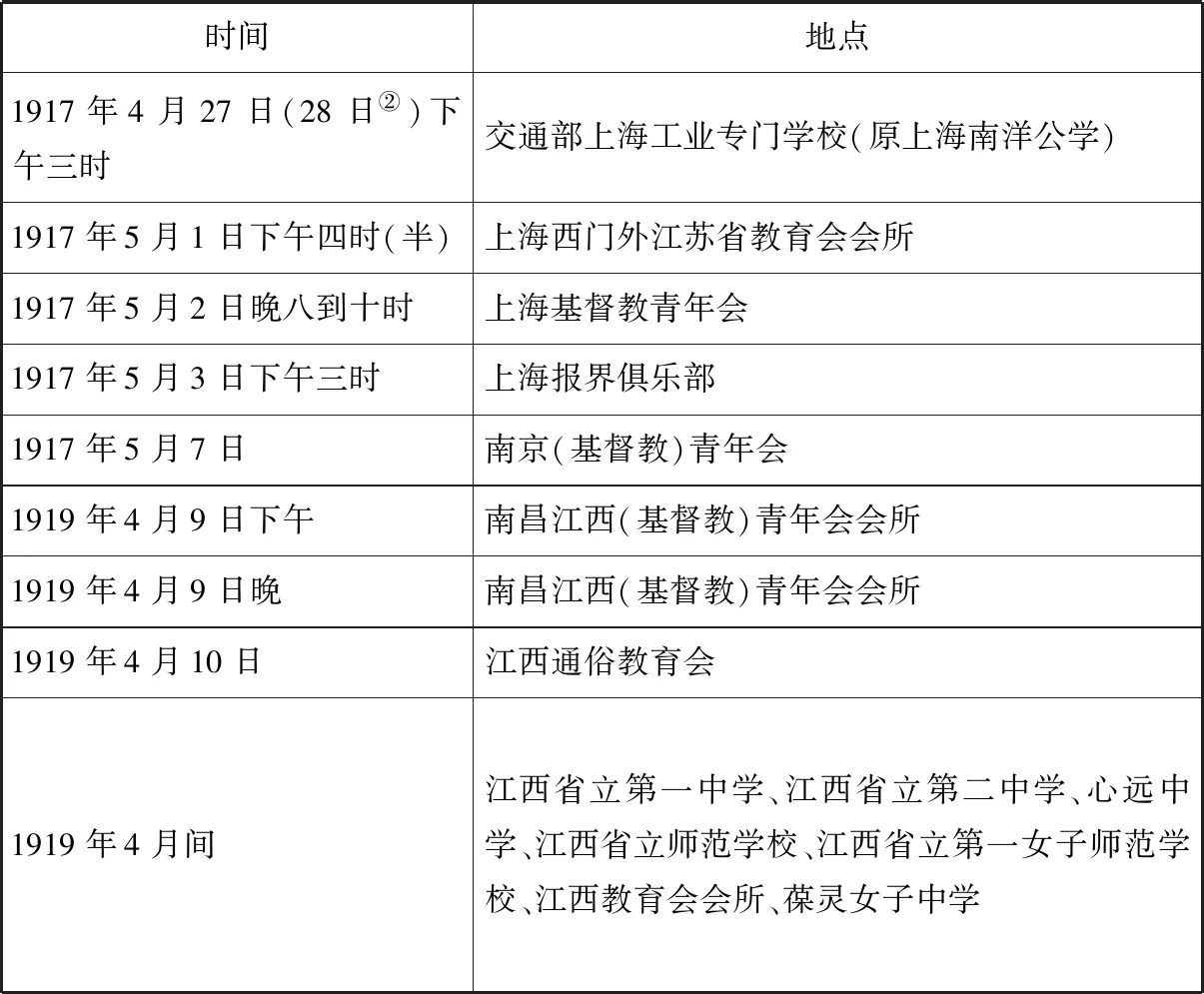

当前,学界在论及沈祖荣发起“新图书馆运动”时,流行这种说法:“在1917—1919年三年间,沈祖荣携带各种资料奔赴各地宣讲,行程遍及湖北、湖南、江西、江苏、浙江、河南、山西、直隶等地”,影响很大的《理论史纲》即采用此说[29]198,并进一步指出“1917年起,韦棣华携带沈祖荣、胡庆生在长江中游各省演讲宣传图书馆,介绍美国图书馆事业,此高潮延续了约3年”[29]202,该书再版时仍沿用[31]208,211。2004年在苏州举办的以“回顾与展望——中国图书馆事业百年”为主题的中国图书馆学会年会上,程焕文作了“百年沧桑 世纪华章——20世纪中国图书馆事业回顾与展望”的主旨报告。他在报告中亦指出“在1917—1919年间,沈祖荣先生携带着各种影片、模型、统计图表等,奔赴全国各地,猛烈地抨击藏书楼的陋习,广泛地宣传图书馆的功用,讲解创办图书馆的办法,倡导办理具有中国特色的美国式图书馆”[35,36]。但是,汇总《评传》的记载[2]316-317、吴稌年和高荣的补充[37]与修正①,以及我们新发现的沈祖荣1919年在江西的一系列演讲活动[38,39],并未发现沈祖荣1918年的任何演讲行踪。沈祖荣的演讲活动主要集中在1917年和1919年春(目前所见的演讲行踪汇总见表3)。

我们检索《申报》《大公报》等全国大报及期刊杂志后也均未再发现有沈祖荣1917—1919年三年里有其他的演讲报道。再次出现沈祖荣的演讲活动要到1920年8月北京高等师范学校开办的暑期图书馆讲习会上,他演讲“我们何以要提倡图书馆呢?”[40]。

表3 1917—1919年沈祖荣演讲行踪汇总表

追溯“1917—1919”说的源头发现,最早见于程焕文1990年对沈祖荣生平和贡献的专论[41],“就这样,沈祖荣先生自1917年至1919年,携带着各种影片、模型、统计图表等,奔赴全国各地,猛烈抨击藏书楼的陋习,广泛宣传图书馆的功用,讲解创办图书馆的办法,倡导办理美国式的图书馆事业,凡湖北、湖南、江西、江苏、浙江、河南、山西、直隶足迹殆遍。”但程焕文在文中总结“就这样…”之前的叙述表达是“1917年春至1918年,在韦棣华女士的支持下,沈先生联合全国基督教青年会,在其总干事、沈先生的文华校友余日章的协助下,……‘至国内各大城市游行演讲图书馆事业之重要组织并经营大概’”和“1919年胡庆生先生自美国攻读图书馆学返国以后,沈先生又和胡先生一起继续奔赴全国各地广为宣传图书馆事业”。在文中也只列有沈祖荣1917年的几次演说,未提1918年的活动,也未列举1919年沈祖荣和胡庆生的具体宣传活动。程焕文所引述的“至国内各大城市游行演讲图书馆事业之重要组织并经营大概”源自沈祖荣本人所言[28],但此处的表述仅仅提及“国内各大城市”,至于哪些城市和宣传的时间段则没有明确。地点相对明确些的“凡湖北、湖南、江西、江苏、浙江、河南、山西、直隶足迹殆遍”出自沈祖荣1931年所写的韦棣华女士生平介绍,“然女士以图书馆为学校社会所必需,而中国此时尚少提倡,于是派祖荣与胡庆生先生先后赴美留学,专攻图书馆学,学成归国,即联合基督教青年会,携带各种仪器,到处宣传,凡湖北湖南江西江苏浙江河南山西直隶足迹殆遍。中国图书馆事业,遂稍振兴矣”[42]。这段话也没有指明巡回宣传的时间段是1917—1919年,而目前所见胡庆生很多宣讲活动集中在1923年。

此外,沈祖荣同期用英文写就的韦棣华传记中,宣讲的相关表述为“Immediately upon the return of Mr. Seng, the Boone Library linked up with the Lecture Department of the National Committee,Y. M. C. A., Shanghai, in order that a demonstrated lecture on the Need of Public Libraries in China be given. This undertaking carried the modern library idea far afield, as these lectures- demonstrated with apparatus were given in fourteen cities in China”[43],亦没有明确“1917—1919”的时间段,但给出了演讲的城市数为“14个(fourteen)”。1924年韦棣华在美国图书馆协会的官方杂志上介绍中国的图书馆运动时,对沈祖荣和胡庆生的宣讲也有述及“Through Dr. David Z. T. Yui, secretary of the National Committee of the Y. M. C. A.,the Boone University Library has been linked up with the lecture bureau of that organization, and Mr. Seng and Mr. Hu of the Library staff have been to more than ten of China's important cities, giving a demonstrated lecture telling of the need for public libraries in China, what such libraries would do in the whole educational system of the country, and how they would play a great part in making a real democratic government. Several important results have grown out of these lectures in these great cities, but none that are more important than the help in getting the ground ready for a great national library movement, which if plans work out will soon be launched in this great country of China”[44],同样没有明确“1917—1919”的时间段,演讲的城市数则为模糊的“十余个(more than ten)”,但说明是在重要的大城市(“important cities”,“great cities”)。

综上,沈祖荣和胡庆生在全国14个重要的大城市进行了宣讲,涉及省份包括湖北、湖南、江西、江苏、浙江、河南、山西、直隶,演讲的时间并不局限于1917—1919年。就目前所见的史料,沈祖荣一个人不可能在1917—1919年三年间宣讲了上述8个省份的14个城市。这些区域的宣讲包括胡庆生(各自单独或一同),时间上延续到胡庆生回国之后的20世纪20年代上半段。沈祖荣1918年是否在外进行了演讲虽然仍待考,但不影响上述的推断。根据笔者新查的《申报》和河南《新中州报》对沈祖荣的报道[45,46],以及胡庆生活动的记载[47],在1925年前,他们宣讲的城市除表1所列南昌、南京、上海之外,还涉及北京、天津、济南、武昌、太原、开封、杭州、苏州、无锡,较14个重要的大城市还差2个城市有待考证(可能是湖南长沙和湖北武昌临近的汉口)。由于已知的沈祖荣多次演讲都是依托中华基督教青年会全国协会(National Committee of the Y. M. C. A),在各地的基督教青年会所进行,所以在基督教相关史料(如协会下属的演讲部“lecture bureau”)中展开寻找,是继续考证还原沈祖荣和胡庆生全国演讲情况的一个重要史料方向。

尽管当前还不能完全详细还原沈祖荣和胡庆生的宣讲行迹图,但其演讲对推动我国近代图书馆事业的发展所发挥的重要作用是应该引起足够重视的,其具有启蒙性的历史意义在当时就已经被金敏甫高度评价为“提倡图书馆之先声”[48],严文郁在日后亦评价为“西洋图书馆学流入中国之先声”[49]。吴稌年和高荣挖掘出沈祖荣在南京青年会的演说对洪有丰产生了巨大冲击作用[37]。刘国钧是1917年初认识的洪有丰,并在他的指引下“走上了图书馆学这条路”[50],某种程度上说没有洪有丰,就不一定有图书馆学家刘国钧。我们再对比杜定友的年谱后,亦可以大胆认为杜定友也极有可能受到了沈祖荣演说的影响。因为杜定友积极参加了沈祖荣演说所处的南洋大学20周年纪念会的各项活动,期间他还响应唐文治校长发起号召的校图书馆筹建募捐活动,四处募捐得900余元,为全校学生之冠[51]。洪有丰、刘国钧、杜定友这三位杰出的图书馆学家在其图书馆思想萌发之初都直接或间接地与沈祖荣的演说发生了关联!沈祖荣图书馆宣讲活动的启蒙意义之大,可见一斑!

6 余说:关于权威工具书中的“沈祖荣”词条生平介绍

在本文的研究中,我们还参阅了《辞海》和《中国大百科全书》这两部面向公众和研究者的通用性权威百科全书中“沈祖荣”的词条介绍,两者在沈祖荣的生平叙述方面都存在不少问题。“沈祖荣”词条在《辞海》中首现于1989年版[52],此后1999年版[53]和2009年版(第六版)[54]均继续保留。在这三个版本中,沈祖荣的生卒年均为“1883—1976”。且不说“1883”存在争议,在《评传》之后,1999版和2009版《辞海》却仍将卒年误为“1976”,令人遗憾。三个版本均将沈祖荣的回国时间定为1917年,不同于现在比较能认可的1916年。三个版本均没有涉及沈祖荣文华大学的就读或毕业时间,却涉及了武昌文华书院的毕业时间,1989年版用了模糊的“早年毕业”,1999年和2009年则是“1905年毕业”。而实际上,沈祖荣在文华书院的毕业时间目前尚未见到直接史料印证,待考。

《中国大百科全书》第一版为分学科分卷编辑出版,在“图书馆学情报学档案学”卷中,张遵俭执笔撰写了“沈祖荣”词条[55],沈祖荣的生年为“1883”,卒年则是正确的1977年,但卒日“2月3日”仍有误(实为2月1日)。词条同样没有提沈祖荣就读或毕业于文华大学的时间,而只提到了“1905年毕业于武昌文华学院”,《辞海》1999版改动的依据可能源于此。沈祖荣回国的时间也是“1917年”,而后接着介绍“仍在文华公书林工作,并曾携图片模型等去华中、华北各省讲演介绍图书馆”。这里没有强调讲演的时间范围段,但所述的地区“华中、华北”却是遗漏了1917年密集讲演过的上海、南京、南昌这几处华东省份。第二版的《中国大百科全书》不再按学科分卷,而是遵循国际惯例,按汉字拼音字母排序,“沈祖荣”词条[56]未有大的实质性改动,原词条释文正文中的卒日“2月3日”被前移归并至词头的生卒年中“沈祖荣(1883—1977-02-03)”,卒日的错误没有更正。第一版中的评价定位“中国现代图书馆学教育家”被删去了“现代”二字。此外,无论是《辞海》还是《中国大百科全书》,沈祖荣均被记为“湖北宜昌人”,这与笔者在前文得出的结论(重庆人)不符。

《辞海》和《中国大百科全书》较之学术专业论文和专业著作更直接面对大众和有一定基础的普通研究者,阅读面广,影响大,词条中已经明显不符史实的地方需要及时修改。以前存在争议,当前经研究能取得共识的结论也应更改替换。希望研讨会召开之后,学界能就沈祖荣生平中的一些史实争议重新达成共识。将形成共识的修正结论能及时反馈给即将出新版《辞海》和《中国大百科全书》的编委会,避免继续以讹传讹。

致谢:感谢河南大学图书馆翟桂荣老师提供的《新中州报》史料;感谢华东师范大学经济与管理学部工商管理学院信息管理系范并思教授提供的洪有丰与孙云畴的相关人事档案信息,并就“新图书馆运动”与沈祖荣这一主题与笔者进行的多次讨论交流,笔者深受启发!

注释:

①将沈祖荣在上海报界俱乐部的演讲时间更正为5月3日(《评传》记为6月是因为其所用的史料出处为6月出版的《东方杂志》,但文中没有具体写明演讲时间)。

② 《环球》的记载为4月28日[南洋公学廿周纪念会纪盛:大总统颁词.环球,1917,2(2) :11-14.],而《申报》的记载为4月27日[南洋公学二十周纪念第二日之盛况.申报,1917-04-28(10) .],上海交通大学的校史也记载为4月27日[上海交通大学校史编纂委员会.上海交通大学纪事(1896-2005)(上)[M].上海:上海交通大学出版社,2006:94.]