《许三观卖血记》的叙述时间

——兼论余华向现实主义的回归

李 雪,钟海波

(陕西师范大学 文学院,陕西 西安 710119)

20世纪80年代,余华作为先锋小说的代表人物之一,在对时间与情节的把控上有其特殊的结构方式,作品充满着“虚构性”和“反叛”的意味。90年代之时,余华正完成从先锋向现实主义的转换,在叙述时间的安排上更加匀称,开始关注平常人物的平常人生,注重对现实深度的刻画。《许三观卖血记》从某种程度上说,彰显了余华向现实主义的回归。

一、时间安排——凸出作品主旨

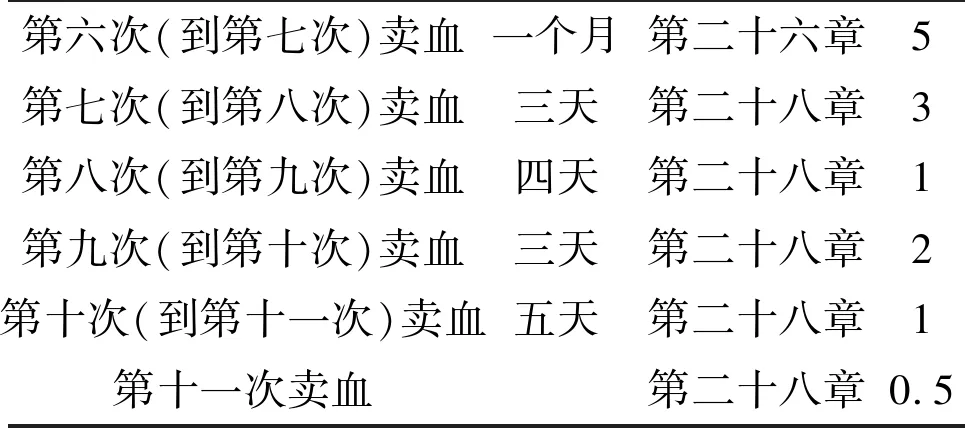

热奈特用“平均密度”来判断节奏,如果一个文本有12章,故事持续时间是12月,那么它的平均密度是每章写一个月。如果某章多写了几个月,我们就会感到叙述节奏加快了,反之,则感觉叙述节奏放慢了[1]。在《许三观卖血记》中,写了许三观的十一次卖血,现将其具体情况列表如下:

表1 许三观十一次卖血

第六次(到第七次)卖血一个月第二十六章5第七次(到第八次)卖血三天第二十八章3第八次(到第九次)卖血四天第二十八章1第九次(到第十次)卖血三天第二十八章2第十次(到第十一次)卖血五天第二十八章1第十一次卖血第二十八章0.5

余华《许三观卖血记》正是通过许三观的十一次卖血来结构全篇的,这十一次卖血的原因各不相同,第一次卖血,为娶老婆;第二次卖血,为把方铁匠抄走的东西赎回来,还方铁匠儿子的医药费;第三次卖血,想为和他发生关系的林芬芳买点东西;第四次卖血,荒年之中,迫于生计;第五次卖血,给回生产队的大儿子(一乐)生活钱;第六次卖血,请决定二儿子(二乐)能否调回来的二队长吃饭;第七次到第十一次卖血,因一乐生病住院,需要大量的钱。许三观的每一次卖血,都和现实有着或多或少的联系,困难和灾难在他的生活中好像从不缺少,而许三观战胜它的办法就是卖血。

从表1中可以看出,许三观卖血的节奏是越来越快的。按小说中李血头的话来说,卖血一次,最少要休息三个月。可从第五次开始,许三观卖血的频率明显加大,甚至三五天就要卖掉四百毫升的血。在其第九次卖血时,因他前几次卖血过于频繁,晕倒在了松林医院。与此同时,文章的叙述节奏也在不断地加快,对于“卖血”这一故事的描写,文本时间越来越少,从刚开始用九页的文本来描写一次卖血的过程,到最后用半页的文本进行一次卖血的叙述;从刚开始的一章叙述一次卖血,到后来一章包含五次卖血,叙事节奏明显加快,更加凸显出许三观作为底层劳动人民的艰难生活。困难一步步向他靠近,而每遇灾祸,他都要靠卖血渡过。在小说最后,卖血好像成了许三观生命中不可或缺的一部分,当他家里不再缺钱,也不再需要他卖血时,他还想要为自己卖一次血,可惜,此时他的血“只配往家具上刷”,卖不出去了。小说叙述至此,充满着生的无奈,也暗含着作者对社会命运的关照。

余华正是有意通过这一特殊的叙事形式,来完成对于许三观卖血节奏的把控,实现他对社会底层劳动人民悲苦生活的同情。从某种意义上说,正是基于作者对叙事节奏越来越快这一叙述形式的使用,才使得《许三观卖血记》这篇文章的主旨得以凸显。

二、叙述时限——揭示叙述节奏

叙述时间与故事时间的关系体现着情节安排的情况,也影响着叙述节奏的情况。“时限”用故事发生时间长度与叙述长度的关系来衡量。在研究“时限”时,热奈特引用了“速度”一词, 他指出:“速度是指一个时间度量与一个空间度量的关系(每秒用多少米,每米用多少秒);叙事文的速度则根据故事的时长(用秒、分钟、小时、天、月和年来测定)与文本长度(用行、页来测量)之间的关系来确定。”[2]叙述速度有快慢之分,故事时间相对较短,而文本篇幅相对较多,为慢速叙述;相反,故事时间相对较长,而文本篇幅相对较短,则为快速叙述。基于此,胡亚敏在《叙事学》中将叙述速度分为省略、概述、等述、扩述、静述5种类型,现将这5种类型以表格详细列出,如下[3]:

表2 叙述速度

注:其中,<∞意为“无限小于”,≈意为“约等于”,∞>意为“无限大于”

省略即叙述文中未叙述某一阶段发生的事情,只能通过文本提供的某些信息从逻辑上推断出来,故事时间在这里无声地流逝[4]。在余华的《许三观卖血记》第四章中,写了三个小片段,即许玉兰三次生孩子的场景,这之后就直接写到大儿子一乐已经九岁了,期间对于许玉兰的婚后生活,十月怀胎的艰辛过程,三次生孩子之间的间隔生活,以及儿子9岁以前的生活经历都没有写到。之所以会这样写,是因为这些事情不那么重要,不影响全文的构思,《许三观卖血记》主要是以许三观一次次卖血的过程为线索来结构全文,至于许玉兰十月怀胎经过,对于行文无大阻碍,省去一些不值得写的东西,也在无形中加快了文章的叙事节奏。正是作者这样的结构安排,才使得文章叙述详略得当。

概述是用较少的文字囊括一个较长的故事时间。里蒙·凯南认为概述即“在文本中把一段特定的故事时期浓缩或压缩为表现其主要特征的较短的句子,以此加快速度。”[5]叙事性作品所讲述的故事时间较长时,一般都用到概述。在《许三观卖血记》第二十七章中,这样写道:“这样的日子持续了两个月,一乐躺在床上起不来了,他一连睡了几天,这几天他只吃了一些冷饭,喝了一些冷水”,用短短的几句话交代了一乐生病两个多月的事实。紧接着写道:“这时候二乐来了,二乐是下午离开自己的生产队,走了三个多小时,来到一乐这里的。” 显然,叙述时间小于故事发生的时间,这样加快叙述节奏的安排,能为读者展示出更为宽阔的远景,使得行文连贯。

等述主要用于表现人物在一定时间、空间里的活动,构成一种戏剧性场面,也用于人物的对话、谈话中[6]。在这种情况下,叙事时间和故事时间是基本上持平的。在《许三观卖血记》中,有很大一部分文本采用了等述。第一章中,描写了许三观看阿方和根龙卖血前喝水的场景:“他们两个从口袋里拿出了碗,沿着河坡走了下去。许三观走到木桥上,靠着栏杆看他们把碗伸到了水里,在水面上扫来扫去,把漂在水上的一些草什么的东西扫开去,然后两人咕咚咕咚的喝起了水,两人都喝了四五碗。”这一段文字通过动作和声音描写,把他们喝水的一举一动都如实地描写了出来,联系上下文可知,这时许三观还没有卖过血,不知道所谓的喝水能够使血浓度变低,血量变多,在许三观的视角下,这样的举动是很奇怪的,故而借许三观的所见如实描写出来,增强了描写的逼真性、文本的可读性。叙述的节奏不急不缓,使读者对于所描写的画面或事件清楚明了。

扩述即在极短的故事时间内对大量时间加以陈述,以显示人们在某些特定时刻可能遇到的情形[7]。它犹如电影中的“慢镜头”,适于描写人物的心理活动。在《许三观卖血记》第十四章中,描写许三观看望摔断腿的林芬芳时这样写道:“说着许三观揭开了林芬芳腿上的毯子,他看到了林芬芳的两条腿,一条被绷带裹着,另一条光溜溜的伸在那里。许三观从来没有见过这么粗的腿,腿上的粉白的肉铺展在草席上,由于肉太多,又拥向两端,林芬芳的腿看上去扁扁的两大片,他们从一条又红又绿的短裤衩里伸出来,让许三观看得气喘吁吁。”这段用了大量的文字叙述许三观掀开林芬芳腿上被子那一瞬间的感受,写出了许三观在那一刻对林芬芳的联想飞飞,为后文两人发生关系做铺垫。扩述的运用,在一定程度上造成了叙述节奏的延宕,使得行文发展缓慢,但同时也使得人物形象凸现出来。

静述指故事时间暂停,叙述充分展开,一般用于环境描写或人物的肖像描写[8]。《许三观卖血记》第一章中有这样的描写:“坐在叔叔的屋顶上,许三观举目四望,天空是从很远处的泥土里升起来的,天空红彤彤的越来越高,把远处的田野也映亮了,使庄稼变得像西红柿那样通红一片,还有横在那里的河流和爬过去的小路,那些树木,那些茅屋和池塘,那些从屋顶歪歪曲曲升上去的炊烟,他们都红了。”在前文叙述了“爷爷”对许三观一系列的追问后(你也卖血吗;你爹不听我的话,要到城里和那个什么花结婚等),插入这样一段环境描写,延缓了许三观去卖血和娶老婆情节的出现。在这段叙述中,我们几乎看不到叙事节奏,只看到一幅美丽的画。这样的安排,使得读者暂时从故事中抽离出来,营造某种悬念。

上述五种叙述速度各有优劣,在文本中有加快或者延宕叙述节奏的作用。使用什么样的叙述速度和作者的构思紧密相连,余华在《许三观卖血记》中,综合运用了上述几种叙述方法,使得文本起伏跌宕、舒缓有致。

三、叙述频率——彰显回归传统

在我国的古典小说中,作者也多次运用叙述频率的艺术手法。《许三观卖血记》体现了余华对于古代传统叙事艺术的借鉴,也表明余华向传统现实主义的回归。

频率原是物理概念,后引入叙事学领域,在叙事学中,叙述频率指:“一个事件在故事中再现的次数与这个事件在文本中叙述或被提到的次数之间的关系。”[9]热奈特根据故事中事件和叙述的重复关系,将叙述频率分为四种:叙述一次发生一次的事件;叙述几次发生几次的事件;多次叙述发生一次的事件;叙述一次发生多次的事件[10]。而叙述的频率在一定程度上加快或延宕叙述的节奏。 其中“叙述一次发生一次的事情”,也即“单一叙述”,是大多数文本所常用的,也是《许三观卖血记》中大部分文本所采用的叙述方式,不再赘述。这里主要详述一下其他三种情况对于叙事节奏的影响。

叙述几次发生几次的事件,也即“多事多述”。这种艺术手法在我国古代章回小说中得到广泛运用。《三国演义》中,“过五关斩六将”凸显关羽的英勇、忠义,“三顾茅庐”表现刘备的礼贤下士、求贤若渴;《西游记》中,“三打白骨精”体现孙悟空的嫉恶如仇,“三调芭蕉扇”衬托孙悟空的坚定毅力;《红楼梦》中,“王熙凤三戏贾瑞”将二人的性格生动的展现出来等等。余华充分借鉴了古代小说这一叙述手法,在《许三观卖血记》中,也存在着多处重复叙述。在小说的第一章,许三观从阿方和根龙那里得知,抽血前要喝大量的水,这水浸到了血里,人身上的血就淡了,因而身上的血也就多了,而抽血后,一定要到胜利饭店吃一盘炒猪肝,二两黄酒,黄酒一定要温一温。这似乎成了一个模式。文中对于许三观十一次抽血,不厌其烦地描写其每次抽血前的喝水场面,同时,也多次描写抽血后到胜利饭店吃喝的场面,以至于当许三观老了,不用再卖血以渡难时,还想再到胜利饭店去吃吃炒猪肝,喝黄酒。这样的重复叙述使得叙述节奏颇为缓慢,甚至让读者感觉行文累赘拖沓。但正因为作者运用这一叙述方法,使得人物形象更加生动,充分显示了许三观和阿方、根龙的愚昧与执着,更加凸显了现实生活带给许三观的重压。

多次叙述发生一次的事件,也即“一事多述”。我国古代章回小说《三国演义》中存在着大量的重复叙述,对于“关羽斩颜良文丑,千里走单骑”这一情节多次叙述到,就是为了凸显关羽的勇猛。在《许三观卖血记》第五章中,作者两次叙述了一乐像何小勇而不像许三观。“城里很多人认识许三观的人,在二乐的脸上认出了许三观的鼻子,在三乐的脸上认出了许三观的眼睛,可在一乐的脸上,他们看不到来自许三观的影响……一乐这颗种子是谁播到许玉兰身上去的?会不会是何小勇?一乐的眼睛,一乐的鼻子,还有一乐那一对大耳朵,越长越像何小勇了。”[11]同样的一段话,在许三观用镜子对着自己和自己三个儿子对照,确认自己三个儿子长得像后,再一次传到了他的耳中,文中再次叙述了这段话,许三观开始疑心并质问许玉兰。从字面看来,重复叙述一件事情显得没有必要,但却真实地推动了情节向前发展,使得叙述节奏紧张起来。

叙述一次发生多次的事件,也即“概括叙述”,表现为“经常”“每”等词语的出现。《红楼梦》中,写宝玉与秦钟“自此以后,二人同来同往,同起同坐”,为后面情节做铺垫,同时凸显宝玉的性格;《三国演义》中,写蔡夫人“凡遇玄德与表议论,必来窃听”表明蔡夫人听到刘备主张废长立幼不是出于偶然;《水浒传》中,这样的概括叙述则更多。《许三观卖血记》也体现了这样的概括叙述。第三章中,叙述许玉兰时这样写道:“她的工作随着清晨结束也就完成了……她经常是磕着瓜子走过来,走过来以后站住了……她走过了几条街道以后,往往是走到了家门口,于是她就回到家中,过了十分钟以后她重新出来时,已经换了一身衣服,她继续走在了街道上。她每天都要换三套衣服……”对于许玉兰每天工作结束后的行动用几句话进行概括,既能将要表达的内容叙述出来,又能减少行文的拖沓,加快了叙述的节奏。

四、结语

文本的时间和情节如何安排,采用什么样的叙述节奏,深刻的影响着文本的艺术效果。《金锁记》前半部分时间紧凑细致,有大量丰富的情节,后半部分叙述速度太快,几乎没什么情节,造成“半部杰作”的缺憾,被批评家所诟病。而《许三观卖血记》文本的时间安排顺理成章,情节安排密度匀称。随着许三观卖血节奏的一次次加快,使得人们从中读懂许三观的生存状态,读懂那个时代的社会状态,从而揭露出特殊时代里社会底层人民的苦难生活。余华正是通过对时间、情节的安排,使得文章整体结构得当,节奏舒缓有致,完成对平凡人生的关怀,彰显其向现实主义回归的一面。