生物反馈联合电刺激治疗对产后尿失禁及盆底肌功能的影响▲

邓 丽 李 玲 黄 燕 黄秋红 陈虹霏 苏俊友

(广西医科大学第二附属医院产科,南宁市 530007)

产后尿失禁是盆底功能障碍性疾病的一种临床表现,是指继发于妊娠及分娩的女性尿失禁,临床表现主要为尿液不自主从尿道口流出,造成了个人卫生及社交障碍问题[1],多为压力性尿失禁,发病率高达40.69%~61.08%[2-4]。此病是由于妊娠及分娩过程中盆底肌肉、筋膜和韧带受到过度压迫和牵拉,造成盆底组织结构损伤,盆底肌力下降,膀胱颈位置发生改变。目前,针对尿失禁有手术及非手术治疗两种手段。非手术治疗主要有盆底功能训练、生物反馈治疗、电磁神经刺激治疗、药物治疗等。因产后妇女处于特殊的生理时期,产后妇女的尿失禁治疗不适宜采取药物及手术等干预手段,而盆底肌锻炼及借助物理手段提高盆底功能的运动疗法成为产后康复的首选[4]。我院自2014年1月至2018年5月对产妇采取了生物反馈联合电刺激及盆底肌锻炼的方法进行产后盆底功能康复训练,取得了满意的疗效。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取在我院产科门诊产后42~60 d复查并患有尿失禁的200例初产妇为研究对象。纳入标准:有漏尿症状;均为正常妊娠初产妇;均为单胎妊娠,经阴道分娩;对本研究均知情同意并配合康复治疗,依从性好且能配合随访;均无泌尿系统感染或肾脏功能性病变。排除标准:合并心脏病、糖尿病、高血压等;尿路梗阻、泌尿系感染及肾脏疾病、有泌尿生殖系统手术史。利用随机数字表法将入选患者分成观察组和对照组,各100例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。见表1。

表1 两组患者的一般资料比较 (x±s)

1.2 方法 所有患者治疗前均使用南京伟思公司生产的MyoTrac Infiniti生物刺激反馈仪进行Ⅰ类纤维强度检测(受试者持续收缩阴道肌肉60 s后放松,取60 s平均值记为慢肌平均肌电值)、Ⅱ类纤维强度检测(受试者根据反馈仪发出的指令或屏幕显示的波形快速收缩阴道肌肉并立即放松,共测定5次,每次与前次间隔10 s,取5次最大值记为快肌最大肌电值),并使用国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷表简表(the international consultation on incontinence questionnaire-short form,ICI-Q-SF)评分进行尿失禁程度评估[5]。

1.2.1 观察组 先采用生物刺激反馈仪进行电刺激治疗。患者取30°仰卧位,将阴道电极置于阴道内,将频率调至8~32 Hz,脉宽分布范围调至320~740 μs,使Ⅰ类纤维张力和肌力充分恢复。再将频率调至20~80 Hz,脉宽调整至20~320 μs,对Ⅱ类纤维的张力和肌力进行充分的恢复训练。2次/周,10~15 min/次,每疗程10次,共2个疗程。随后在生物反馈模式下,选择不同的训练模块,根据生物刺激反馈仪形成的肌电图,指导患者按照指令进行盆底肌群收缩训练。2次/周,15~20 min/次,每疗程10次,共2个疗程[6]。嘱患者回家后辅以盆底肌肉锻炼,也称为凯格尔训练。具体方法如下:患者取平卧位,双腿屈曲稍分开,吸气时尽力收缩肛门持续6~8 s,呼气时放松,间隔5~10 s重复上述动作,连续做15~30 min,2~3次/d,每疗程4~6周,共2个疗程。

1.2.2 对照组 进行一般产后宣教,发放盆底肌训练手册,指导患者自行在家进行凯格尔训练,持续3个月。

1.3 观察指标 治疗结束后1个月、3个月、6个月使用南京伟思公司生产的MyoTrac Infiniti生物刺激反馈仪评价两组患者盆底肌恢复情况:指标包括盆底肌前静息平均肌电值、慢肌平均肌电值、快肌最大肌电值、混合肌平均肌电值、后静息平均肌电值、ICI-Q-SF评分,并与治疗前相比较。

1.4 统计学处理 采用SPSS 20.0统计学软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,组间比较采用t检验;计数资料以例(n)或百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 不同时点的盆底肌力比较 治疗前,两组患者的盆底肌力差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1个月、3个月、6个月,观察组患者的盆底肌前静息平均肌电值、慢肌平均肌电值、快肌最大肌电值、混合肌平均肌电值均高于对照组,后静息平均肌电值低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后盆底肌力的比较 (x±s,μv)

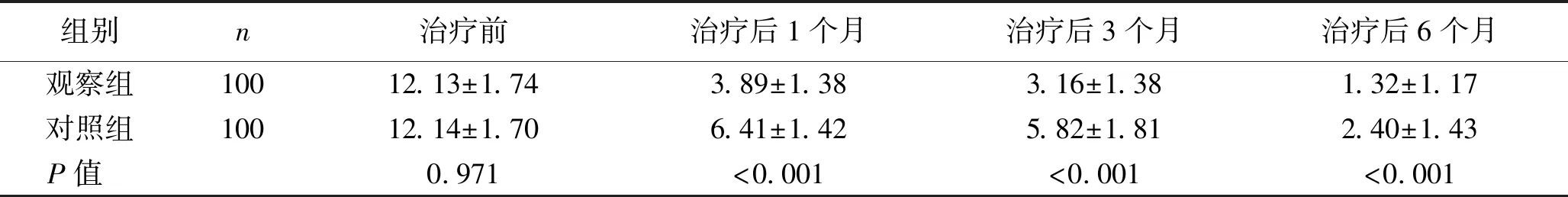

2.2 ICI-Q-SF评分比较 治疗前,两组患者的ICI-Q-SF评分差异无统计学意义(P>0.05);治疗后1个月、3个月、6个月,观察组ICI-Q-SF评分均低于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

表3 两组患者治疗前后ICI-Q-SF评分比较 (x±s,分)

3 讨 论

随着国家二胎政策的开展及广大妇女对生活质量要求的日益提高,产后盆底康复越来越受到医务人员及患者的重视。在妊娠及分娩的过程中,盆底肌肉及神经会受到一定的损伤,导致出现一系列盆底组织受损的临床症状,其中尿失禁最为常见,对患者的生活及社交造成较大的影响[7]。因此,对女性盆底康复提出了更高的要求及新的挑战。

研究显示,人体盆底肌纤维分为Ⅰ类及Ⅱ类,Ⅱ类又分为ⅡA和ⅡB类肌纤维[8]。Ⅰ类肌纤维是慢肌纤维,其特点为收缩时间长且持久, 不易疲劳,主要作用是维持盆腔器官在正常解剖位置上,一旦受损,会出现盆腔器官脱垂。Ⅱ类肌纤维是快肌纤维,其特点为阶段性收缩,快速短暂,易疲劳,以盆底浅层肌肉为主,主要作用是控尿、控便、维持阴道的紧缩度、增加性快感,受损后会出现相应的症状如尿失禁、大便失禁、性功能障碍等[9-10]。快慢肌纤维及结缔组织共同维持盆底功能。电刺激治疗是一种被动的盆底康复功能方法,通过电流刺激盆底肌肉及神经,直接引发治疗性的收缩反应,从而调节盆底功能[11]。生物反馈是通过传感器及显示屏,直观地提供反馈信息,指导患者进行正确的盆底肌训练[12]。生物反馈仪通过置于阴道内的生物反馈治疗探头与体外仪器连接,把肌肉活动的有关信息,如肌电图、压力曲线或其他形式信号转化为听觉和视觉信号反馈给接受治疗的产妇,并提示其训练过程盆底肌活动状态是否正常,引导其科学地进行盆底肌训练并逐步形成条件反射,以获得最佳的训练效果。生物反馈能够有效地控制不良的盆底肌肉收缩,并对这种收缩活动进行改进或纠正,最常用的是肌肉生物反馈、膀胱生物反馈、A3反射和场景生物反馈[6]。一般产后42 d开始到产后3个月是盆底系统康复的理想时间段[13]。蔡舒等[14]对63例产后尿失禁患者进行研究,观察组患者接受生物反馈电刺激个体化治疗方案联合盆底肌训练,对照组只进行单纯盆底肌训练。治疗后两组患者盆底肌力均较前提高,且观察组盆底肌力改善程度较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后3个月观察组患者尿失禁治疗有效率100%,对照组有效率77.4%,观察组患者尿失禁疗效较对照组高。貟艳丽等[15]研究亦显示,采用生物反馈、电刺激联合盆底肌锻炼可显著改善产后盆底肌肌张力等情况,有效避免尿失禁、子宫脱垂等并发症的发生,改善产妇产后生活质量。

本研究结果显示,治疗后1个月、3个月、6个月,观察组患者的盆底肌力总体水平较对照组高,ICI-Q-SF评分较对照组低,说明产后及时进行生物反馈电刺激能显著提高盆底肌力,改善产后尿失禁的临床症状。随着时间的推移,对照组患者自行凯格尔训练亦能获得一定的康复效果,但自我恢复能力有限,考虑与大部分产妇不能正确主动收缩盆底肌肉有关,且受损的肌肉自主恢复较慢,而电刺激能令肌肉被动收缩,促进修复,生物反馈训练可以让患者直观了解自己的肌肉收缩方法是否正确,提高锻炼有效率。

综上所述,对于产后出现尿失禁的患者采用盆底肌肉锻炼联合生物电反馈刺激治疗是一种安全有效的方法,能够有效改善患者的生活质量,值得推广。