解除房地产税改革掣肘

——央地间博弈分析和突围之道

钱海燕,俞 乐

(安徽大学,合肥236000)

一、“启而难动”的房地产税改革

2013年11月,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)作为全面深化改革的总纲领,明确了未来我国税收体制改革的总方向:改革税制,稳定税负。增值税、消费税、所得税、房地产税、资源税等都被纳入了这次的税制改革框架。截止到2019年,我国全面深化改革时期的税制改革取得了一系列重要进展。商品税领域内,“营改增”全面完成,针对增值税的税率、征收率等也进行了调整。消费税方面,成品油等部分应税消费品的税率多次调整,电池、涂料等高耗能、高污染产品也被纳入了征税范围;所得税领域内,在企业所得税方面,提高了企业研究开发费用税前加计扣除比例和职工教育经费扣除比例,进一步降低了企业税负。在个人所得税方面,2018年对个人所得税法进行修改,实现了分类个人所得税制向综合与分类相结合的个人所得税制的转变;财产税领域内,人大常委会先后通过了船舶吨税法、耕地占用税法和资源税法,并分别自2018年 7月、2019年 9月和 2020年 9月起施行。此外,环境保护税、烟叶税 、车辆购置税等税种也都实现了立法并且已经施行①。

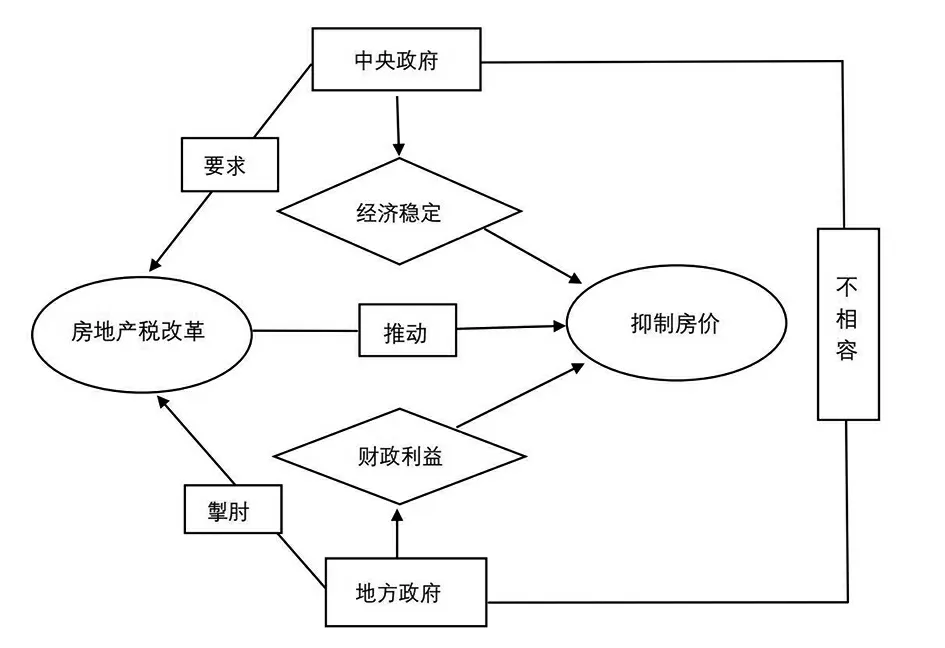

不难发现,在这一系列的税制改革成就中,似乎缺少了房地产税的踪迹。有关房地产税的最近一次提及是2018年9月公布的十三届全国人大常委会立法规划,其中提出了包含房地产税在内的10个税种的立法规划。2013年的《决定》中就已明确提出:加快房地产税立法并适时推进改革。多年过去,房地产税的立法进程从结果来看似乎仍在“原地踏步”;房地产税改革的最近一次实践还停留在2011年的沪渝房产税试点。房地产税改革多年来举步维艰,背后一定有多方集团的利益博弈。就我国目前现实看,对房地产税改革影响最突出的就是中央与地方政府之间的利益博弈。中央政府作为决策者对房地产税改革寄托着抑制房价、促进房地产市场健康发展的目标;而地方政府作为决策执行者仍希望房价继续上升,从而带来更多财政利益。本文以此为切入点,深入分析央地间对房地产税改革的不同态度和背后原因,并且探寻突围之道。

二、房地产泡沫激励中央政府推动房地产税改革

(一)我国当前房地产市场现状

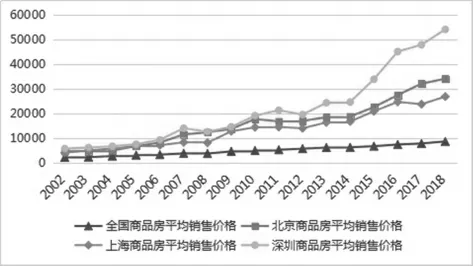

中国的房地产市场自1998年城镇住房市场化改革以来逐渐形成,现在已经发展成为世界上最大的房地产市场。从2001到2016年,全国房地产开发企业累计施工房屋面积达到600.46亿平方米,商品房累计销售面积达到133.91亿平方米②,预计未来进一步增长。在高速成长的背后,我国房地产市场其实并不成熟,甚至隐藏着诸多不安全因素,其中最显著的就是房价的飞速攀升问题。2002年,全国商品房平均销售价格为2250元/平方米,2018年达到8736.9元/平方米。以北京、上海、深圳为代表的高房价城市2002~2018年房价平均增长7.6倍。

图1 2002-2018我国全国、北京、上海、深圳商品房平均销售价格(单位:元/平方米)资料来源:历年《中国房地产统计年鉴》

房价的飙升加深了人们对我国房地产市场是否存在泡沫的疑虑。一般而言,房屋租售比、房屋空置率和房价收入比是判断一国房地产是否存在泡沫的重要指标[1]。房屋租售比是指每平方米月租金与月销售价格之间的比例。健康房地产市场下租售比一般介于 1:300与 1:200之间,而2001年北京和上海房屋租售比平均水平为1:400。我国目前没有对空置率进行统计,根据一些非官方统计资料的统计,我国大中城市房屋空置率普遍超过20%,而国际上通常认为,正常情况下空置率应在5%~10%之间。2011年上海易居房地产研究院一项调查显示,2011年全国平均房价收入比为7.4,国际一般以6为房价收入比安全线。通过对以上三个重要指标的分析,应当客观地承认,我国房地产市场发展到现阶段,是存在潜在泡沫的。

(二)房地产与经济隐患

1.资本集聚于房地产行业,导致产业空心化

从微观个体角度来说,不断攀升的房价会促使个人产生对房地产的投机行为,大量企业也会积极参与到房地产行业来。近年来,有大量国有企业将房地产作为主业,国际热钱和游资也大量投资于国内房地产行业,极易造成资源的错配和过度的投机行为。资源是有限的,长此以往,房地产行业的过度发展必将挤压其他行业的发展空间,会造成其他实业生产的荒废、产业空心化和实体经济的萎缩[2]。

2.高房价抑制居民消费,加大我国经济转型难度

高房价导致购房负担过重,直接后果是压缩居民其他的消费支出,从而抑制了我国居民除房产之外的其他日常消费。我国经济增长现阶段面临“转轨”困境,那就是如何实现由投资拉动向消费拉动的转变。高房价抑制居民日常消费,进一步加大了我国拉动内需和经济转型的难度。

3.加剧金融体系风险

房地产投资具有规模大、周期长、风险较大的特点,这使得房地产投资对金融机构融资的依赖程度高。据不完全统计,2009年以来银行体系向外投放的20多万亿元信贷中,有超过50%投资于楼市与土地。这意味着房地产行业的风险高度集中于银行体系,房地产以及相关联的投资、建筑业风险以及消费者信用风险,全部被银行体系承担。房地产市场泡沫一旦破灭,上述风险都将直接转化为对银行的违约风险,风险的高度传染性将直接引发金融危机。1998年泰国房地产泡沫的破灭对泰国经济产生巨大影响,破产企业达到6377家,泰铢贬值导致的通货膨胀,造成大量金融机构倒闭和人员失业。并且,泰国房地产泡沫破灭是当年亚洲金融危机爆发的直接诱因,对东南亚各国经济产生了灾难性影响[3]。

基于我国房地产业十分复杂且牵涉广的现实,想要单纯依靠房地产税来起到有效调节房价的作用并不实际。但是不少学者在考察我国国情,考虑税制的充分设计和住房制度措施改革的基础上,通过实证分析,得出了开征房地产税可以有效抑制房价,促进房地产市场长效发展的结论[4]。

三、土地财政推动地方政府成为房地产税改革掣肘

(一)土地财政和地方财政体系

“土地财政”一词是对我国地方政府高度依赖土地出让金收入作为预算外财政收入这一现象的形象描述。土地财政现象是伴随着我国土地使用有偿化改革、住房商品化改革、财税体制改革等一系列改革措施的推行而产生、发展的。

1994年分税制改革是我国财政体制的分水岭。分税制改革之前,央地间财政收入筹措能力不平衡,中央政府远低于地方政府,中央财政收入难以支撑必要公共服务的提供。改革之后,“财力”由地方向中央上收,中央政府摆脱了之前的困境。但是,分税制改革形成的“强中央、弱地方”的格局也给我国财政体制带来新的痼疾。中央政府上收“财力”的同时,支出责任也大规模下放到地方,地方政府始终承担着与财力不匹配的事权[5]。地方财政收支出现大规模缺口,这直接导致了地方政府对土地出让金收入的过度依赖,形成了“土地财政”,最终成为房价增长的最大推手。

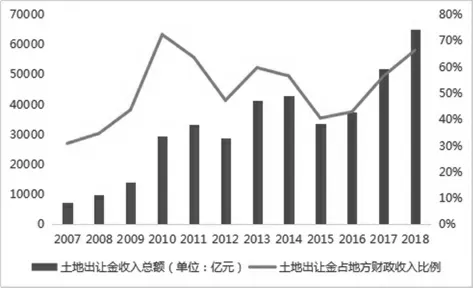

自国有土地有偿出让制度形成以来,我国土地出让金规模不断扩大。2007年,我国土地出让金收入规模为7285亿元,到了2018年,我国土地出让规模达到65096亿元,增长将近9倍。除此之外,我国土地出让金收入占地方财政收入比例也不断扩大。2007年土地出让金收入占地方财政收入总额的30.9%,2010年一度飙升到72.39%。之后虽然有所回落,但是近年来又呈上升趋势,2018年高达66.49%。以上指标的统计口径仅仅为土地出让金收入额,若再加上与之相关的房地产业、建筑业的租税费收入,那比例就更大了。

图2 2007—2018年我国土地出让金收入额和土地出让金占地方财政收入比例资料来源:国家统计局数据和财政部官网

(二)土地财政和房价

土地出让金是房地产开发成本中的重要组成部分,对商品房住宅价格的上涨有着重要的推动作用。2008年全国城市地价监测结果表示,中国地价占房价的比例基本保持在20%-40%之间,29个重点城市的地价房价比均值在31.8%[6]。近年来,土地价格对房地产销售价格的推动趋势愈发明显。中国社科院副研究员王业强在2018年表示,2017年土地成交价格占商品房销售价格的比例高达68%③。

随着地方财政对土地出让金收入的依赖性加重,地方政府更加热衷于通过调控商业用地供应来谋求土地出让金收入最大化,形成了土地出让金增加→商品房住宅价格上涨→土地出让金增加的双向推动机制。开征房地产税预计会压缩土地出让金规模,扭曲地方政府对土地出让金的依赖,这不是地方政府所乐见的,地方政府成为房地产税改革的最大掣肘力量。

图3 房地产税改革困境的内在逻辑

四、现行政策下解除地方政府对房地产税改革掣肘的路径选择

(一)现行政策下的路径方向

2019年10月,十九届四中全会通过了《关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),再次强调理顺中央和地方权责关系,减少中央和地方的共同事权,赋予地方更多自主权④。在地方税系建设方面,2019年9月,国家税务总局发布《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案的通知》,旨在调整完善地方税税制,培育壮大地方税税源⑤。

地方政府是房地产税改革的重要掣肘力量,这种掣肘来自于央地间财力与事权不平衡导致的地方政府对土地财政的过度依赖。想要解除地方政府对房地产税改革的掣肘,一在重塑央地间事权分配机制,二在开辟稳定的地方主体税收来源。

(二)平衡央地间事权分配关系

1.明确事权范围并且用法律确定

首先要在法律层面上界分“地方性公共产品”“全国性公共产品”和“混合性公共产品”,进而明确“地方事权”“中央事权”和“混合事权”。“外部性”是财政学领域一个基本概念,含义为某个人或群体的行为导致另外某个人或者群体受损或收益的情况。实际运用到事权的分类,“外部性”应该被界定为受损或受益是否可以被限制在特定区域内。

对于受损或受益可以被限制在特定区域的公共产品,应该划分为“地方性公共产品”,从而在法律上归集于“地方事权”。最典型的就是社会治安、垃圾处理、交通管理等。

对于受损或受益完全无法限制在特定区域的公共产品,应该划分为“全国性公共产品”,并在法律上明确为“中央事权”。最典型的就是国防和外交。

有的公共产品最终的收益或者受损涉及多个行政区域,例如环境污染的治理。北京市的空气污染物有相当一部分是由于周边省份燃煤所致,北京市环保部门执法权限无法覆盖到周边省份,而周边省份由于燃煤的“外部性”而缺乏大力限制燃煤的激励,此时,单纯依靠北京市限制污染是失效的。因此,对于此类跨行政区域的环境污染治理就不应该简单地界定为“地方事权”,而应被归类为中央与地方共同负担责任的“混合事权”[7]。

2.现阶段适当减少央地共同事权,赋予地方更多自主性

《决定》提出,要“减少并规范中央和地方共同事权”。我国目前共同事权过多,大量公共事务的执行具有“以文件来落实文件”的形式主义特征。即由中央下发指导文件,地方出台有关文件贯彻落实具体文件。这种模式的直接后果是导致提供的公共事务质量不高且执行效率较低。减少央地共同事权,包含着赋予地方更多自主性的内在目标。以义务教育的提供为例,地方要完整掌握信息,保证公共服务提供到位,保障资金;中央财政根据教育事业的均衡发展要求予以支持一部分财力,最终确保高质量的教育公平[8]。

(三)开辟稳定的地方主体税收来源

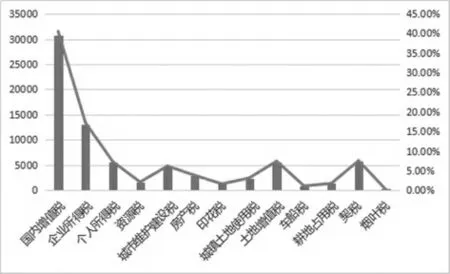

图4 2018年地方税收收入构成和占总额比例

我国地方政府之所以过度依赖土地出让金收入,正是由于虽然属于地方的税收收入不少,但整体收入规模偏低,且缺乏主体税种,不能保障地方经常性支出的需要[9]。2018年我国地方税收收入总额达到75955亿元,其中,由于“营改增”的全面推开,国内增值税收入超过30000亿元,占比超过40%。增值税收入中央与地方“五五分成”是为了缓解“营改增”所带来的地方财政缺口的缓兵之计,而绝非长久良策。从长久来看,寻找主体税种,构建合理的地方税体系是必要的。消费税、房地产税、城市维护建设税和资源税是未来地方税体系建设的热门税种。

1.消费税改革设想

消费税改革是我国当前地方税体系改革的重点。消费税是我国的一个大税种,将消费税收入划归地方,可以有效解决地方财力不足的问题。必须明确的一点是,将消费税划归为地方税,则必须逐步实现征税环节的后移,否则会造成不同地区间的消费扭曲。目前国家已经将消费税改革进一步推进,2019年9月和12月先后发布《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》(以下简称《方案》)和《中华人民共和国消费税法(征求意见稿)》。其中规定对于高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等条件成熟的消费税征税品目,将其征税环节逐步后移至批发或零售环节;“在中华人民共和国境内销售、委托加工和进口应税消费品的单位和个人,为消费税的纳税人”⑥,这些措施都共同暗示着我国消费税征税环节向零售环节后移的趋势。

当然我国消费税改革还有更进一步的空间。《方案》中提及的“条件成熟的品目”应该是指除烟、酒、成品油之外的13个税目,因为烟在我国实行专卖制度,酒类和成品油的销售也有较为严格的规定,短期内改为零售环节征收将给征管带来极大困难。但是,余下的税目虽多,收入却有限。根据非官方估计,除烟、酒、成品油之外的13个税目的消费税收入仅占到国内消费税收入的20%,因而改革的影响可能比较小,对地方财政压力的缓解也有限。

未来改革总体思路是继续拓展消费税税目,把高耗能、高污染产品及部分高档消费品纳入征收范围;完善征税环节,将征收环节由生产进口环节完全调整到最终消费环节。

2.房地产税改革设想

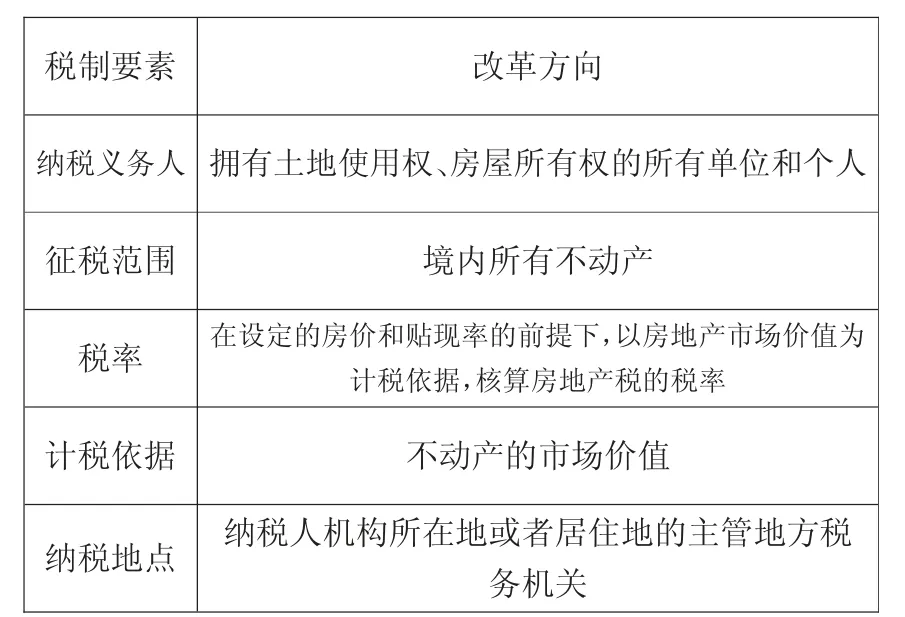

房地产税未来对地方税系建设具有更大意义的应该是在保有环节。要合并现行的房地产税和城镇土地使用税,同时解除自用住房的征税范围限制,征税范围应包括一切不动产;计税依据按照市场评估价值确定;加强配套措施的完善,使房地产税逐步成为地方财政持续稳定的收入来源[10]。关键的税制要素设计方案如下:

表1 消费税各税制要素改革方向

表2 房地产税各税制要素改革方向

3.城市维护建设税和资源税改革设想

从历年数据来看,城市维护建设税占地方税收收入比例并不低,未来应整合城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,并适当提高税率。

资源税筹集财政收入的能力和潜力有限,不会成为地方政府主要的税收来源,但是对于资源丰富的中西部地区具有扩大收入规模和缩小区域间财政差距的重大意义。未来应进一步扩大征税范围,将土地资源、林木资源等重要资源产品纳入征税范围;同时进一步清费立税,推行费改税,如资源补偿费等。

五、结论和建议

对于中央政府而言,我国经济发展到现阶段,对房地产市场的调控必然的。如若放任房地产市场的畸形繁荣,那对于国民经济将产生致命性的打击。开征房地产税可以有效抑制房价,促进房地产市场长效发展,这正是中央政府长久以来积极推动的重要原因之一;对于地方政府而言,房价的下降意味着土地出让金规模的下降或者是土地价格在房地产成本中比例的压缩。基于利益目标,地方政府不希望看到现局面下房价得到控制和房地产市场的全面降温。房地产税被寄予了抑制房价的目标,地方政府自然不会积极推动改革。

地方政府基于其自身利益,成为房地产税改革的最大掣肘因素。要从根本上解除地方政府对房地产税改革的阻碍,关键在于解决当下地方财政收支缺口问题,缓解地方政府对土地出让金收入的过分依赖。第一,要规范央地间事权分配机制,使地方政府的财力与事权相匹配;第二,要积极为地方政府找寻主体税种,加速“土地财政”这种不可持续模式的萎缩,为地方政府构建一个健康平衡的财政体系。

注 释:

①数据来源:http://finance.sina.com.cn/roll/2020-03-08/dociimxxstf7418156.shtml

②数据来源:https://www.sohu.com/a/377238333_162758

③资料来源:http://companies.caixin.com/2020-03-03/1015231 37.html

④数据来源:http://www.ceweekly.cn/2020/0220/286764.shtml

⑤数据来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id=165918056636441 8877&wfr=spider&for=pc