生物滞留系统生态削减路面径流污染技术

曹馨月,骆 辉,陈 忱,王重皓,丁子杰,荆肇乾

(南京林业大学土木工程学院,江苏南京 210037)

随着我国城市的发展,城市下垫面不透水比例上升,减少雨水入渗,增加路面径流,缩小汇流时间,发生城市内涝[1],且路面径流会使积聚在不透水路面表面的氮、磷、有机物、重金属等物质进入水体,带来一系列环境问题[2]。氮、磷等物质进入水体,藻类因水体营养物质过多迅速生长繁殖,水体的溶解氧浓度下降,生物缺氧大量死亡,且死亡的藻类分解时产生污染物,甚至具有毒性,造成水质恶化[3]。重金属本身就不易被生物降解,在生态系统的生物放大作用下大量富集,进入人体内与蛋白质及酶等反应使其失活,也会在人体内积累,引发慢性中毒[4]。生物滞留系统作为一种海绵城市重要的生态处理措施,通过过滤、吸附、微生物作用等[5]净化径流污染物,可以削减路面径流总量和回补地下水,兼具建设费用低、维护成本低、应用范围广、运行简便等优势[6],是新建城区海绵建设区域大多数城市路面径流管理和面源污染治理的实施方法之一。

本文设计植物耦合蓄水区共同作用下强化生物滞留池系统,通过与对照组和传统型滞留系统进行对比,在典型降雨情况下[11],研究在相同条件下,吸附层填装方式、有无种植麦冬和装置的出水位置对生物滞留系统去除路面径流污染物能力的影响,从中筛选出一种削减路面径流污染最佳的构造组合。该研究成果可为海绵城市及道路生物滞留系统建设提供一定技术支持。

1 材料与方法

1.1 生物滞留系统的建立

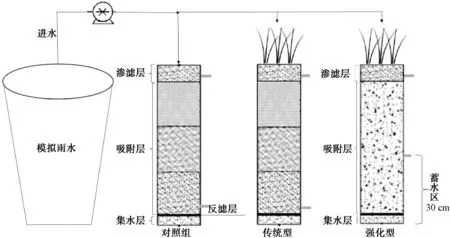

试验设计3套生物滞留系统(图1),由有机玻璃材料制成,直径为10 cm、高为70 cm,由上至下依次为:渗滤层、吸附层、反滤层和集水层。其中渗滤层由20%地黄棕壤和80%河砂混合基质组成;吸附层由沸石、火山岩和海绵铁以体积比1∶1∶1填装,各类填料粒径均为1~2 mm,强化型采用混合填装方式,对照组和传统型采用分层填装方式,分层填装顺序(自上而下)为沸石、火山岩、海绵铁,分层介质及混合介质饱和下渗速率均稳定在5.2 ~6.1 cm/min;反滤层采用涤纶短纤针刺土工布;集水层由碎石填充。强化型生物滞留系统同时设置蓄水区和种植麦冬,蓄水高度为30 cm,传统型滞留池种植麦冬但未设蓄水区,麦冬种植密度均按30株/m2,对照组无蓄水区且未种植植物,具体设计如表1和图1所示。

表1 生物滞留系统填料的填充方式Tab.1 Filling Method for Packings in Bioretention System

1.2 雨水径流配置

试验模拟降雨雨水采用人工配置雨水,根据上海[12]、南京[13]和镇江[14]等城市不透水路面初期雨水径流污染浓度进行雨水配置,其具体含量如表2所示。在人工配置的径流雨水中添加葡萄糖(C6H12O6),用来模拟降雨中的有机物,同时,可以为反硝化反应提供所需的碳源,以实现反硝化过程。

图1 生物滞留系统结构图Fig.1 Schematic Diagram of Bioretention System

表2 模拟配制雨水参数Tab.2 Quality Parameters of Simulated Rainwater

1.3 雨型设计

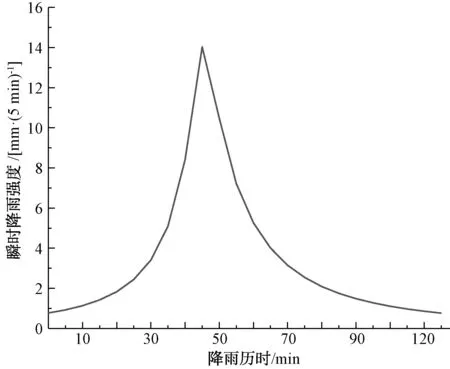

为使试验模拟降水情况达到与自然降雨的实际降雨强度相似,将芝加哥降雨模型[15]降雨强度转换成按每5 min作为一个时段进行分配,人工模拟降雨过程共分成24个时段控制,采用BT300S调速蠕动泵,手动调节流量计的数值模拟降雨强度。根据5年一遇降雨强度、降雨历时为120 min的典型降雨情景降雨曲线及试验装置参数计算降雨发生器的时程降雨量,生物滞留池与汇水区面积比为5%,按照南京市年径流总量控制率为85%的降雨量,径流系数取0.8,合成如图2所示。

图2 典型降雨过程Fig.2 Typical Rainfall Process

1.4 系统运行与采样

每隔2 d进一次水,连续运行2个月后进行试验,进行3次平行试验。生物滞留池装置运行,根据前密后疏的采样原则,在第一次出流后,每隔30、60、90、120、150、180、240、300 min和360 min收集3套装置模拟降水出水水样,每1套装置的出水水样加上原水共10个水样,将3套装置的所有水样放于冰箱4 ℃冷藏保存,用于检测指标,12 h内完成水样指标检测。

1.5 水质评价

生物滞留系统的水质净化效果采用浓度削减率和综合污染指数法进行评价,生物滞留池对初期径流中不同污染物的去除率通过式(1)计算。

(1)

其中:Coi——i时刻污染物进水浓度,mg/L;

Cei——i时刻污染物出水浓度,mg/L;

ηi——i时刻透水对径流中氮磷的去除率。

综合污染指数评价方法[16]得到的水质评价结果综合分析了多种水质污染指标,可以表示多种污染因子对水体的综合污染程度,明确指出主要污染因子和主要污染程度。其计算如式(2)、式(3)。

(2)

其中:Ci——评价因子i的实际测得值,mg/L;

Csi——评价因子i的标准值,mg/L;

Pi——单项评价因子i的污染指数。

(3)

其中:Pi——单项污染因子i的污染指数;

n——污染因子的个数;

PI——综合污染评价指数。

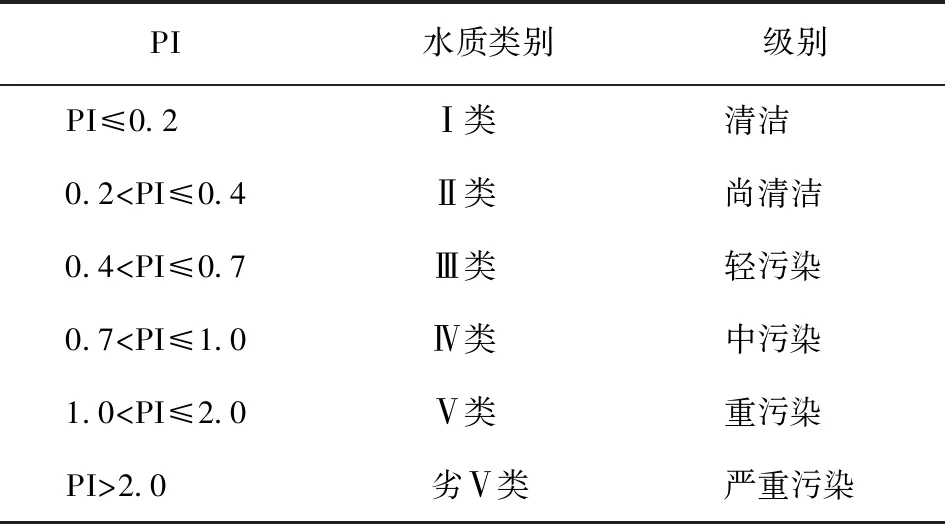

水质综合污染指数法[17]的水质分级情况具体如表3所示,并以此作为水质评价的依据。进行计算时采用《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中Ⅳ类水质标准。

表3 水质综合污染指数法水质分级表Tab.3 Classification of Water Quality Comprehensive Pollution by Index Method

2 结果与讨论

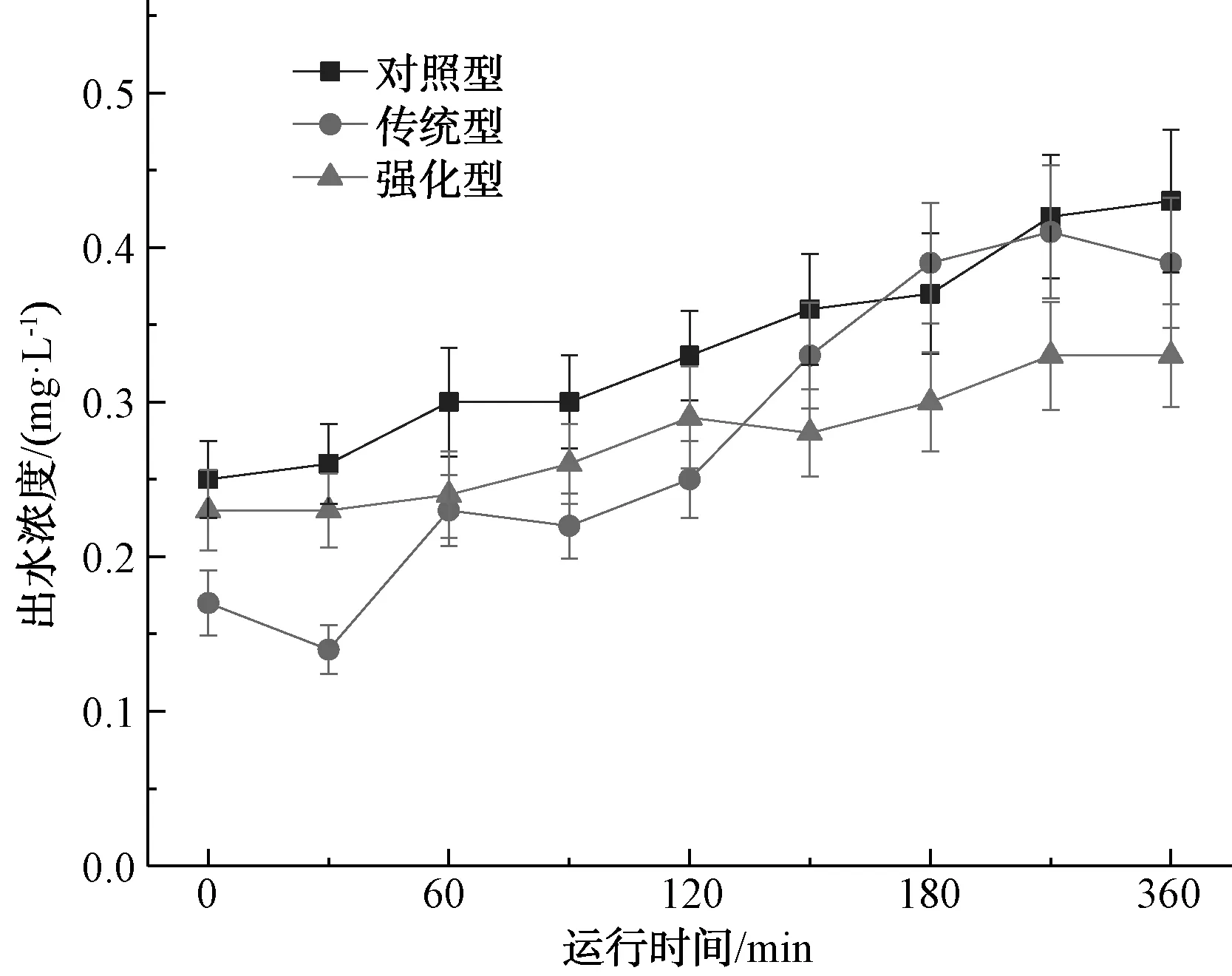

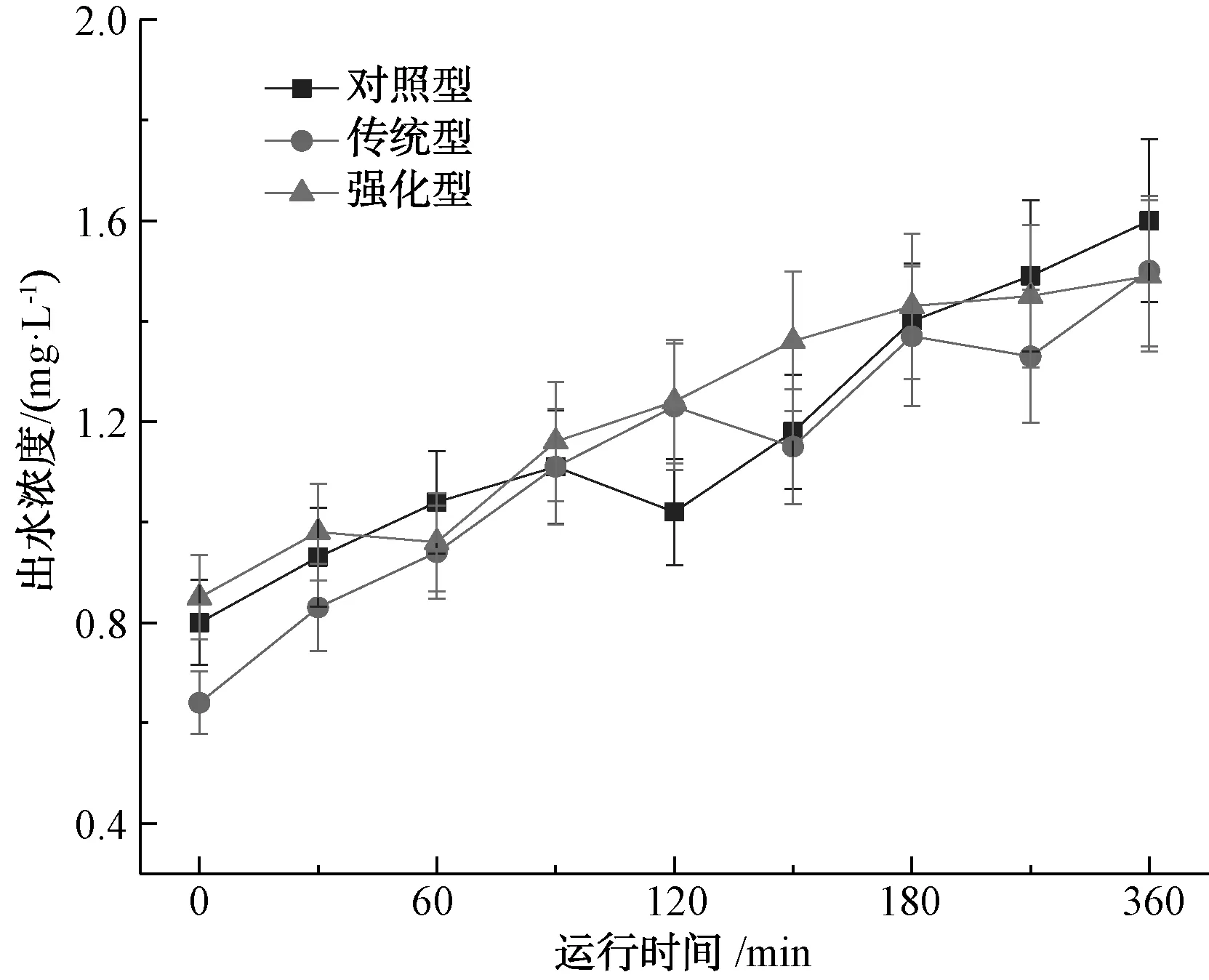

2.1 TP在不同阶段削减效果

生物滞留系统对雨水中TP去除效果如图3所示。由图3可知,在模拟降雨过程中,生物滞留系统运行初期对TP有较好的去除效果,运行过程中,3组出水TP浓度均先减小后增大,对TP的去除能力逐渐下降。系统内植物、填料和微生物三者一同作用处理径流中的磷,去除作用主要依靠装置填料吸附,填料对磷的吸附去除能力与进水浓度、磷本底值和填料吸附容量有关[18]。3组装置的进水浓度大致相同,当填料自身磷本底值较高时,填料吸附雨水中磷的量较少;当填料对磷的吸附达到饱和时,出水水样中磷浓度甚至可能会高于进水时浓度[19]。

图3 生物滞留系统对雨水中TP去除效果Fig.3 Effect of Bioretention System on TP Removal in Rainwater

由于各个装置系统出水时间不一致,本研究以不同时间段的出水水质为评价对象,研究单次典型降雨规律下,生物滞留系统对氮磷污染物的去除规律。系统进水TP的浓度约为1.2 mg/L,对照组、传统型和强化型3组在装置运行后期约运行360 min时的出水TP浓度分别为0.43、0.39、0.33 mg/L,TP去除率分别为66.1%、69.1%、74.1%。3套装置对TP均有较好的去除能力,去除率均超过65%,其中强化型装置去除效果最好,其去除率是传统型的1.07倍,是对照组的1.12倍。传统型优于对照组,是因为传统型生物滞留池种有植物,可吸附部分磷酸盐,减少淋洗现象[20]。强化型装置内有30 cm蓄水区,虽能提供一定滞留时间,但蓄水区常处于缺氧环境不利于聚磷菌生物除磷[21],强化型优于传统型,主要是因为强化型系统吸附层填料采用混合填充方式,装置内的磷主要靠填料吸附,而填料混合填装可以一定程度上提高吸附能力。

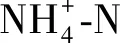

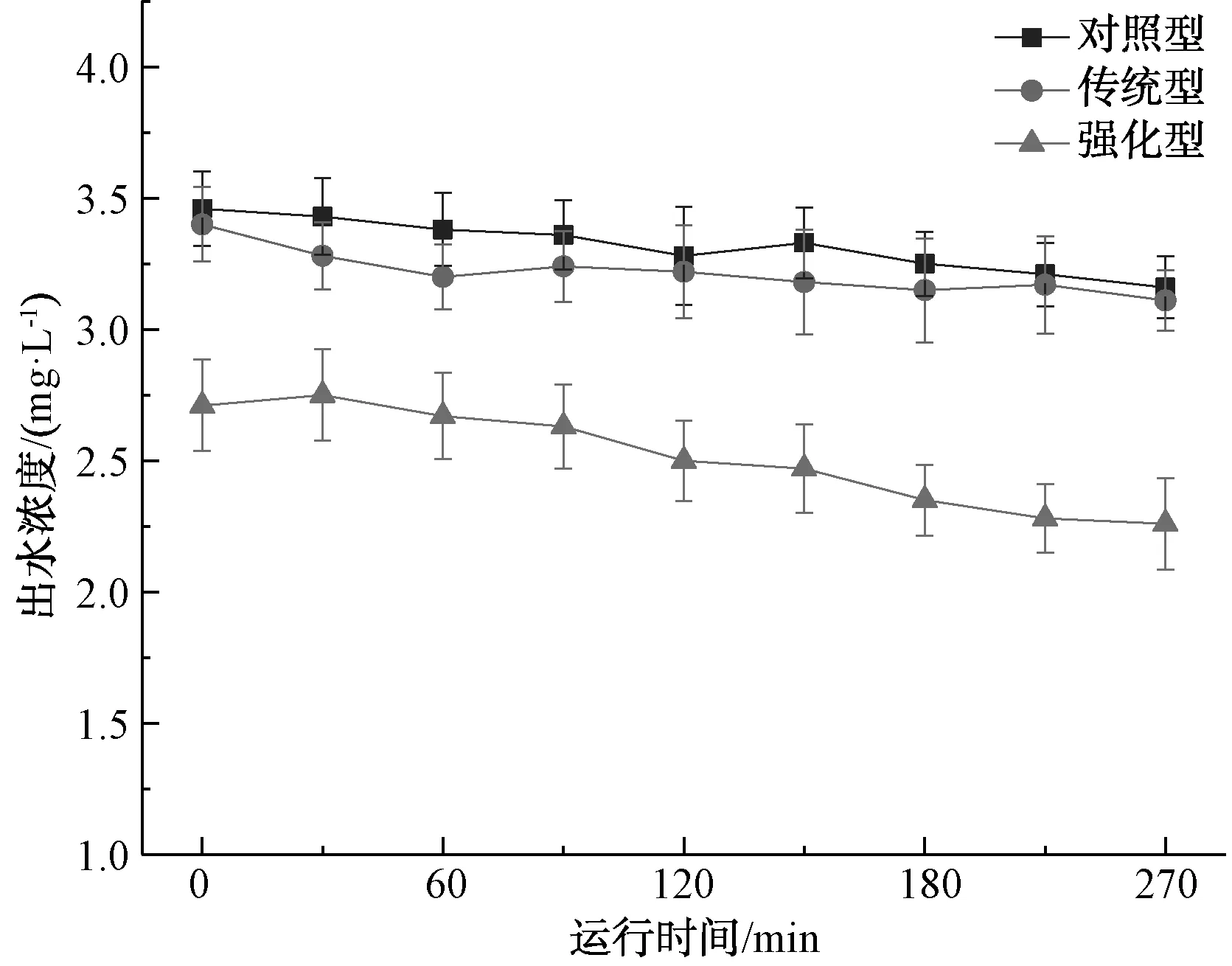

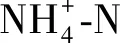

2.2 氮在不同阶段的削减效果

系统脱氮过程主要分为2个阶段,一是在装置启动阶段,系统的微生物尚未形成,主要通过填料吸附去除氮[22],二是系统的生物膜已经形成,系统通过硝化细菌在好氧条件下的硝化作用和反硝化菌在厌氧环境中的反硝化作用[23]实现脱氮。雨水径流中的氮大部分通过填料吸附实现去除[24],其余小部分可以被植物吸收和少量微生物作用去除。

图4 生物滞留系统对雨水中去除效果Fig.4 Effect of Bioretention System on Removal in Rainwater

图5 生物滞留系统对雨水中去除效果Fig.5 Effect of Bioretention System on Removal in Rainwater

2.2.3 TN去除效果

图6 生物滞留系统对雨水中TN去除效果Fig.6 Effect of Bioretention System on TN Removal in Rainwater

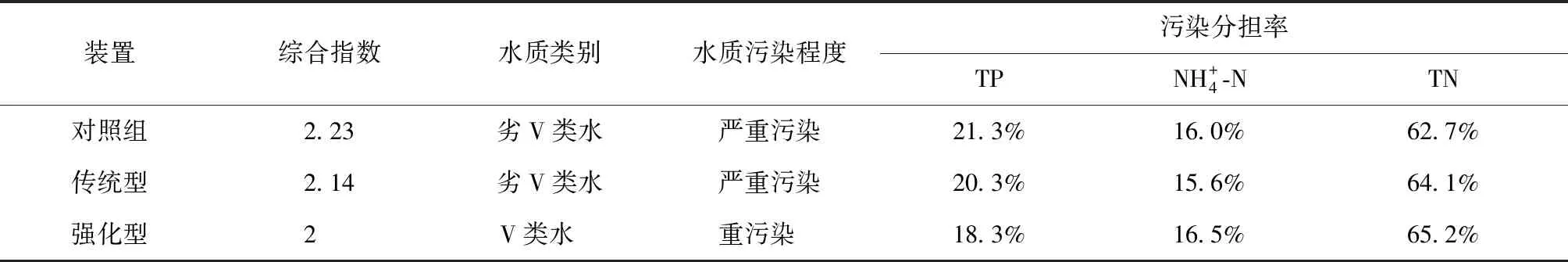

2.3 水质评价分析

以IV类水体水质要求作为基本类别,按照综合污染指数法[40]的计算方法得到对照组、传统型、强化型装置出水水质污染程度,具体如表4所示。污染分担率指各项污染物的综合权重,它表明单项污染因子占综合污染指数的比重,污染分担率越大,对水质污染程度的影响越大。3套装置综合指数由大到小依次为:对照组、传统型、强化型,其中,仅有强化型最终出水水质可达到V类水标准,为重污染程度水,其余两组均满足劣V类水标准,属于严重污染级别。这表明吸附层填料采用混合填装方式、有蓄水区且种植麦冬的生物滞留系统是一种相对较好的处理装置,其对路面径流中污染物的控制作用优于吸附层填料采用分层填装方式、未设置蓄水区、未种植麦冬的生物滞留池。但是尽管强化型优于对照组和传统型,其处理后的水仍未达到地表III类水标准,所以单用此装置无法满足初期雨水处理标准,可选用各种增强技术和组合技术,如生态沟渠,植生型边坡,人工湿地等串联组合技术。

表4 综合污染指数法评价出水水质Tab.4 Effluent Quality Evaluated by Integrated Pollution Indexes

3 结论

(1)3套装置对于路面径流污染物的处理均有较好效果,从4项指标的处理效果综合分析,去除能力由高到低依次为:强化型、传统型、对照组。

(2)生物滞留池处理路面径流污染物,吸附层填料混合填装方式优于分层填装方式。吸附层填料组成相同的情况下采用混合填装的方式,一定程度上提高了系统的吸附能力。

(4)种植麦冬的生物滞留系统对于路面径流污染物的处理效果优于未种植植物组。根据装置运行出水中4项指标的浓度和去除率分析,传统型装置优于对照组,两者相比,唯一区别就是传统型装置有种植麦冬。生物滞留池上有植物种植,会提高系统的调蓄能力,优化装置对污染物的处理效果。