晚清《大公报》所刊戒烟药广告研究

翟凌枫

(河南师范大学 历史文化学院,河南 新乡 453007)

晚清光绪朝的禁烟运动是近代史上的一件大事,对当时社会的影响颇为深刻。光绪二十年(1894年),甲午海战中清政府战败,光绪帝痛定思痛,号召全国开始禁烟。在此民族危亡的紧要关头,社会各阶层人民纷纷觉醒,积极响应朝廷的禁烟政策。中华大地上掀起了一场继林则徐虎门销烟后的第二次禁烟浪潮。“禁烟”这个百年主题,再一次被推上了时代的潮头。

《大公报》创刊于光绪二十八年(1902年),是晚清时期的重要报刊之一。其刊载的医药广告内容丰富、种类繁多。从医学流派来看,中、西医兼具;从药品种类来看,可分戒烟药、保健品、性病药、臭虫药、眼药以及咽喉药等;从治疗方法来看,可分吞服药、外敷药膏、针灸以及器械理疗等;从表现方式来看,可分病人感谢信、医生自荐信、病人寻医信、医学堂招生信以及政府公益广告等。其中,戒烟药广告在众多广告中格外引人注目,且极具时代特征。

关于《大公报》学术界的研究成果主要有:孙会通过对《大公报》广告演变过程和分类的梳理,最后将目光投注到了近代社会变迁上;汪前军主要阐述了《大公报》与中国广告近代化的关系;李伟从《大公报》关于公共卫生的报道出发,论述了中国近代卫生观念的萌芽和发展;刘冬丽通过对1930—1937年《大公报》医药广告的梳理,从而透视出其背后引发的民国健康议题的设置问题等等。纵观现有的研究成果,有关《大公报》医药广告的个案研究仍付之阙如。故在《大公报》众多类别的医药广告中,选取“戒烟药广告”这个极具时代特征的个案进行研究,有一定的学术价值。我们从晚清禁烟运动的背景入手,分析《大公报》戒烟药广告的不同发布主体及其风格,并在此基础上探析戒烟药广告的宣传特点,以期可以从中透视晚清之际的社会发展图景和社会心态。

一、戒烟药广告的出现

“禁烟”并不是晚清社会始有的,最早可以追溯到雍正时期。雍正七年(1729年),雍正帝颁布禁烟令,全国开始禁烟。在道光二十年(1840年)鸦片战争爆发前的一百余年间,清政府从未中断过“禁烟”。但实际上,由于各种原因,清政府的禁烟政策时松时紧,收效甚微。烟毒在清政府的包庇下日益泛滥,终于影响到了清政府的统治。道光十九年(1839年),在道光帝的默许下,钦差大臣林则徐在广东虎门销烟,掀起了中国近代史上第一次禁烟运动。然而,这次禁烟运动被鸦片战争所打断。此后,鸦片贸易逐渐走向合法化。光绪二十七年(1901年),丧权辱国的《辛丑条约》签订后,举国哗然,一些爱国的仁人志士发出了维新变法的呼声,要求清政府禁烟,社会各阶层也纷纷响应。光绪三十二年(1906年),光绪帝颁布《禁烟章程十条》,在全国掀起了第二次禁烟浪潮。这为戒烟药广告的出现提供了肥沃的土壤。

(一)“百年”鸦片危害不浅

明中叶以后,已有吸食鸦片者。但是,“接风气者,自然是皇官的贵族”[1]42,吸食鸦片之风并未在普通百姓中普及。此外,沿海地区亦有风气。清初以后,吸食鸦片的风气逐渐从沿海开始传入内陆地区。一时间,上至达官显贵,下至富庶百姓,纷纷开始尝试鸦片这个“新事物”。但是,与吸食鸦片的快感伴随而来的是吸食者身体的每况愈下和家业的败落,这严重影响了清廷的兵役征派和赋税收入。清朝统治者也很快意识到了这个问题,开始实行“禁烟政策”。1729年,雍正帝颁布了世界首个禁烟令,这是中国近代禁烟条例的始祖。但这个条例在当时并未得到深入贯彻。此后,清朝的历代皇帝均有颁布禁烟政策,但由于政府力量衰弱、官吏督办不力以及列强从中作梗等原因,这些政策都未能有效阻止鸦片流入。

鸦片的大量流入,造成了白银的大量流出,这改变了自16世纪以来中国在对外贸易中的贸易出超地位。“统计显示,中国对外贸易从1827年起由白银入超正式转变为出超,19世纪30年代后,白银外流数量越来越大。”[2]这时,清朝统治者逐渐意识到了问题的严重性。道光十九年(1839年),在清廷授意下,钦差大臣林则徐于广东虎门大规模销毁鸦片。随后,道光帝颁布《严禁鸦片烟章程》,“这部禁烟法典是百年来中国禁烟法令中最周密最彻底的一部”[1]107,给了英国烟商致命的一击。另外,道光帝尤其注重官员在戒烟中的作用,他规定:“凡是在查拿烟犯中作出显著成绩的,立即给予升迁,或从优议叙;凡是查办不力的,或革职,或撤任,或勒令休致;对于那些知法犯法,吸食鸦片的官役弁兵,一经发现审实,不假情面,立即予以重惩。”[3]以上种种,足见清廷对禁烟的重视。然而,这些禁烟政策严重损害了英国政府及其商人们的利益。为了抵制这种愈演愈烈的禁烟浪潮,英国先后发动了两次鸦片战争。

这两次鸦片战争,清政府均以惨败而告终。在英国的要求下,清政府签订了一系列丧权条约,其中就包括:承认鸦片贸易合法化。据统计,“1848年鸦片进口3 800箱,1852年进口48 600箱,1855年进口65 354箱,实际上,贩运吸食已成公开之秘密”[4]79-80。鸦片输入日益增多,与之相伴而来的,还有鸦片走私活动的日益猖獗,“鸦片走私活动遍及广州、南澳、福州、厦门、漳州、鹿港、宁波、台州、温州、上海、山东、河北和东北等地。四川也充斥着印度的鸦片,甚至连西藏也渐染烟毒”[1]117-118。至此,鸦片流毒已经蔓延到了全国大部分地区。而此后的清朝皇帝虽也禁烟,但却总是收效甚微。

从清初发展起来的鸦片吸食“风尚”,到晚清时,已有百年之久,对时人的影响可谓根深蒂固。据统计,“光、宣年间,全川吸食鸦片烟者为315万人,其中17%,即54万人已成瘾,实际情况不止此数”[5]。因此,鸦片已经成了影响政府统治和社会进步的绊脚石。

(二)晚清国人意识的觉醒

甲午海战后,清政府惨败,地主阶级苦心经营的洋务运动宣告失败。紧随其后的八国联军侵华战争,更是将本就摇摇欲坠的清王朝彻底击垮。至此,中国完全沦为了半殖民地半封建社会。这时,一些爱国的仁人志士身先士卒,发起了维新变法运动。他们针对当时社会各方面的弊病,提出了改革方案,其中就包括禁烟政策。例如:郑观应在《盛世危言》中提到:“我国亦宜设法严禁吸食,并仿照日本条约,请各国劝英国一律行之。”[6]这里,他主张清廷积极效仿日本的禁烟政策。严复则认为维新变法首先要解决的是戒烟问题和妇女缠足问题。这些主张都表现了资产阶级维新派革除陋习的改革精神和勇往直前的开拓精神。

在官僚阶级群体中,特别是洋务派官员中,也同样涌现出了一批主张禁烟的爱国官员。例如,张之洞在担任山西巡抚期间,亲眼目睹了鸦片在山西的严重危害,并决意扭转颓风。光绪八年(1882年),张之洞上书《禁种罂粟片》,向光绪帝陈明了禁烟的四大理由:“第一,禁种罂粟是备荒的需要……第二,禁种罂粟是发展农业的需要……第三,禁种罂粟是禁止吸食的需要……第四,禁种罂粟是禁止鸦片输入的需要。”[4]69-70与此同时,他在山西积极开展实践,设立了专门的戒烟局。这也得到了曾国荃等人的积极响应。这些都体现了早期洋务派官员力革积弊的决心。

在普通民众中,亦不乏有杰出的禁烟人士。例如,广东人苏泽东因为曾目睹了林则徐禁烟运动的失败,又有感于当时社会中“父子联床,官兵并吸”[7]的颓败状况,遂发奋著成了中国历史上第一部有关禁烟的文学总集——《梦醒芙蓉集》。这本书在当时及之后的禁烟运动中,都是极具借鉴价值的,并对后来的戒烟运动产生了启发性作用。

另外值得一提的是当时的留学生群体。清末新政后,清政府开始派遣留学生。这些留学生学习了国外先进的科学理论知识,并目睹了国外禁烟政策的良好成效。因此,他们对鸦片的危害有了更加深刻的认识,对禁烟有了更加迫切的希望。对此,有学者写道,“尤以留学东西两洋之学生,为最努力于禁绝鸦片运动之分子”[8]。紧接着,留学生们开始致力于各种禁烟宣传及实践活动。

随着社会各阶层要求禁烟的呼声日益高涨,光绪三十二年(1906年),光绪帝颁布禁烟上谕,其中写道:“著定限十年以内,将洋土药之害,一律革除净尽。”[9]说明了光绪帝禁烟的决心。随后,光绪帝又颁布《禁烟章程十条》,下令全国各地禁种罂粟,并查封各大小烟馆。一时间,全国掀起了继林则徐虎门销烟后的又一次禁烟大浪潮。晚清戒烟药广告,即在此背景下应时而生。

二、戒烟药广告的发布主体及其风格

近代报刊作为时代进步的产物,是人们日常生活中了解时事的重要资料之一。晚清之际,药商们嗅到了“报刊”这个商机,纷纷开始在报刊上刊登广告,宣传医药产品。然而,由于当时的政府缺乏严格的市场规范,于是市场上出现了假药宣传、冒名顶替等不良现象。随着时间推移,这自然引起了清政府官方的注意。因此,在随后的不少报刊上都出现了官方性质的公告,多用以批驳假药宣传、规范市场秩序。

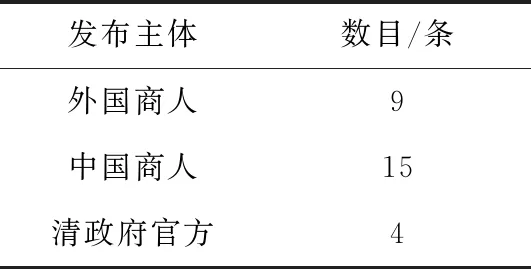

《大公报》上的医药广告种类繁多,其中戒烟药广告占据了重要地位。据统计:以1902—1912年为例,《大公报》十年间共发布了28篇戒烟广告。这些广告虽同为戒烟药广告,却有不同的发布主体。据笔者统计,其发布主体主要分为外国商人、中国商人和清政府官方三大类,具体数目如下表:

表1 1902—1915年《大公报》所刊载烟药广告的发布情况

(一)外国商人

报刊作为西方社会的“舶来品”,外方商人都深谙其在商品促销环节的重要性。有学者写道:“当传教士和商人一踏进中国的大门后,立即投入极大的精力去创办近代报刊。外国人在华创办报刊,自有其宗教、商业或政治上的目的。”[10]另有学者写道:“外商在中国开办药厂,设立药房,既经营西药,还生产各种成药,并开设分店将药品销售全国各地,同时雇佣中国人,降低了成本,赚取了可观的利润。”[11]外国商人在察觉到中国庞大的医药市场后,开始竞相在各类报刊上宣传其产品,他们在中国的医药市场上赚取了丰厚的利润。外商在戒烟药广告宣传中极有策略,他们常打“感情牌”,极善于抓住买家的心理。例如,在《大公报》第五卷中一则名为“济世广告”的宣传:“夫中国种种旧弊,固缘沉溺太深,不胜枚举,而鸦片一物尤为害之巨者。自流入中华以来,迄今将近百余年,传染日深,嗜好日众……今中国力图自强,鸦片不除,恐移难收其实效。敝公司主人籍隶英国,行商中土,遍观中华诸色人等,染此病者,十之七八,用是焉忧之。”[12]

该广告开篇并未介绍产品,而是描述了鸦片在中国的种种弊端。大意为:近代中国鸦片流毒泛滥,受其残害的官员百姓数不胜数,普通百姓对鸦片可谓深恶痛绝。通过如此描述,表现出自己对中国戒烟现状的深切“同情”,进而与中国买家产生精神上的“共鸣”。“这种创意手法的玄妙之处在于,一般不是从营销传播者角度直接宣讲商品或观念,而是往往通过第三者的角度来阐释,让人在阅读过程中心悦诚服。”[13]然后在此基础上,开始步入主题:“因本博爱之怀,研究戒烟之术,苦心孤诣,利物济人,制为药品。无论男女老幼,烟瘾深浅,服之,不但无留难痛苦之忧,抑且服药之后,照常吸烟,不用拖延,时日,烟瘾自断……诚为戒烟之妙药。”[12]

该广告逻辑清晰、层次分明,也说明了此时的戒烟药广告已经脱离了纯粹的宣讲,转而注重带有感情色彩的说服。另一方面,国人在这类广告的诱导下,开始尝试购买这种可以使国民“自强”的“戒烟妙药”。从表面上看,这是一种商业买卖行为,实质上又是一种国人爱国情感的宣泄和表达。但是,这样的宣传不乏有夸大成分:如上文提及“服药之后”,亦可“照常吸烟”,久之“烟瘾自断”。这些描述是非常不合常理的,不免让我们对该药的治疗效果及目的产生怀疑。

(二)中国商人

较之外国商人,中国医药商人群体较为庞大。“中医学的传承千年一脉,已不仅是一门济世活人的技术,其理论已与中国文化水乳交融,这也是在近代废止中医浪潮及唯科学主义盛行的思潮下,即便处于风口浪尖,中医依然能够生存下来并有所发展的重要原因。”[14]他们在中国经历了数千年的演化,已对中国人的体质和需求了如指掌,更目睹了近代以来鸦片对国人的无情摧残。因此,与外商相比,中国商人在销售戒烟药时,除了盈利的首要目的外,怀有的是更为真切的家国情怀。

《大公报》上的第一篇戒烟广告是由中商发布的:“特启今时羽洋烟,贫富壮老咸惑之。初为风流之助,移买淫盗之。媒惜罔知害,深不诚可俱哉;识者望得戒法,岂鲜哉。今本堂道士所传之方,精选良药炮制,戒烟参茸香片茶叶有瘾者可酌。瘾大小服此茶等分,能断瘾消毒,滋阴补肾,舒筋活血,饮食倍增且速验别众如神,真不愧仙丹妙药也。”[15]

这则广告开篇也是阐述鸦片的危害以及戒烟的紧迫性。随后才开始介绍自己的产品,说到此方为“本堂道士所传”,加强了此药的可信度。另外,将戒烟药做成茶叶的形式,增强了服药的便携性,同时也极具中国特色。另如一则名为“广东何会祥神效”的广告:“此戒烟丸用正猴子枣并配上品药料制成,绝无吗啡掺杂,学神开胃补气养颜,并大便流通,虽远未愈,无不立断如神……皆屡经奇验,中外驰名,本堂心存济世,曾救多人,功难尽述……”[16]

该广告介绍的是一种名为“中兴戒烟丸”的戒烟药,声称此药是由“正猴子枣并配上品药料”制成,不含“吗啡”等西药成分。目的是争取戒烟民和官方的信任,但其真实性已无法考证。另外,取名为“中兴”,大有“振兴中华”之意。

与外商相比,中商将戒烟与中国人传统生活习惯相结合,使得其产品更具中国特色,更符合中国人的生活方式。另外,出于商家盈利的首要目的,中商也常打“感情牌”,但由于民族立场不同,其感情更为真切。更深入地来讲,中商广告和西商广告的区别可归结于中西方医药文化的交融和碰撞。首先,中商广告为跟上时代的潮流,利用西医的科学理论知识包装自己的产品,以适应大众的需求变化;其次,外商广告为迎合中国特色,在外利用中医文化和理论进行宣传,在内则是推行西医的治疗理念和价值观念,为西医文化的传入和发展奠定基础。由此可见,中商和外商的宣传广告既是统一的又是对立的。

(三)清政府官方

由于缺乏正确的市场监管和规范,戒烟药广告市场中逐渐出现了夸大宣传、假冒伪劣等令人诟病的现象,这严重影响到了医药市场的正常秩序和病人的身体健康。因此,清政府为维护自身形象,同时也为了确保戒烟运动能够顺利进行,开始出面在《大公报》上刊登告示,以规范市场秩序。

例如,在《大公报》上一则名为“批驳售卖戒烟药”的广告(告示)中写道:

“外城总厅对于戒烟药丸异常慎重,每有呈请售卖者,必将所制之药认真查验。如有搀用吗啡者一律拒验,不准擅行售卖,以免贻害于人。兹查得中西大药房所制梅花参片、老德记之戒烟白药粉、戒烟纯白精粉片、戒烟药片、屈臣氏之戒烟精粉以上各药内均有吗啡,质已批饬该商不准再行售卖,致被罚办。”[17]

在该广告(告示)中,清政府的“外城总厅”表示:政府对戒烟药中掺有“吗啡”一事格外重视,勒令“中西大药房”“老德记”以及“屈臣氏”这些品牌的戒烟药不准再行售卖。这是清政府发挥市场监管作用的重要体现。另外,为保障戒烟运动的顺利进行,也考虑到部分戒烟民的戒烟成本问题,清政府有时会在报刊上宣传,为贫困戒烟民无偿提供戒烟药。例如,在《大公报》上一则名为“端午帅札江藩司筹办官膏局文”的广告(告示)中写道:“照得戒烟专卖官膏局现遵奏定,拟于省城内外割分区域,酌设戒烟分局若干。所制备戒烟药丸照原价经售,其无力贫民准予免缴药资……”[18]

“戒烟专卖官膏局”允许贫民免缴戒烟药资,暂解了一些贫困戒烟民的燃眉之急。该项举措无疑促进了戒烟药在下层群众中的普及,更多想戒烟而无能力戒烟的国人因此获得了戒烟机会。戒烟运动因而得以更加顺利、全面地开展。总的来说,在《大公报》戒烟药的宣传中,清政府官方的作用大体上是积极的。

三、戒烟药广告的宣传特点

戒烟药广告发布主体的阶级立场和利益取向的不同,决定了其广告具有不同的特点和表现形式。有学者认为:“这种表现形式所体现出的不仅仅是药品和医疗服务本身的卖点,更是带有时代烙印的价值取向与社会文化。”[19]这些特色宣传成为了《大公报》医药广告的一大亮点,这里简要概括为夸大功效、品牌效应及爱国宣传三部分进行阐述。

(一)夸大药品功效

随着戒烟药市场的逐渐扩大,各戒烟药商家的竞争压力也随之增大。因此,一些商家开始走上了夸大宣传的道路,希望凭借其优秀的口才吸引顾客。在他们的夸大宣传下,医生都成了“华佗在世”,药物都成了“仙丹灵水”,医药广告成了一种骗术。而买家在层出不穷的宣传骗术面前,逐渐失去了判断和选择标准。甚至是“不管骗术如何低劣,不管如何被人揭发造假、作伪,还是有愿者上钩”[20]。这导致了戒烟药市场的进一步混乱。例如,在《大公报》上一则名为“世界第一亚支奶尅烟丸药一日断瘾三天除根永无后患”的广告中写道:“……此丸专能断瘾,培养精神强壮筋骨,兼有延年益寿之功。中国受烟害日久,得此灵药扫除烟毒,绝无后患。如果不信,请尝试之,当知所言之非谬也……”[21]

这则广告在介绍其产品时,称其产品为“灵药”,服用之后可以“扫除烟毒,绝无后患”,把戒烟过程描述得格外容易。另外,又称无烟瘾之人也可服用,可以“培养精神、强壮筋骨”,又把戒烟药描述成了一种保健品,但是效果着实令人生疑。又如,另一则名为“上海爱华除害总会为普天下第一种戒烟必成灵丸”的广告:“……无论瘾浅瘾深,服之无不立见神效。戒时毫无痛苦,戒后百病不生,洵称独步。凡有志戒绝者请往购试,方信此丸……”[22]

这则广告亦称“戒时毫无痛苦”“立见神效”,甚至服用之后“百病不生”。那么,无疑是在其中添加了“吗啡”等强效镇痛剂,才能有此功效。而“吗啡”同时也“是鸦片的主要成分,是极有效的镇静剂”[4]2。因此,在戒烟药中添加“吗啡”,无疑是在变相吸食鸦片。

逐渐地,这种夸大宣传成了戒烟药销售的常态。但是,这些夸大宣传的背后,是其他禁用药物的添加和使用。关于这点,上文已经提到,不少商家为了增强戒烟药的疗效,在戒烟药中添加“吗啡”等有害成分,使得戒烟者看似缓解了不适症状,实则是对另一种毒品的上瘾。如此恶性循环,对戒烟者的身心健康造成了更为严重的伤害。

(二)注重品牌效应

“中国广告的管理,由社会道德的制约、商业行会的自律,发展到立法的高度,是历史的必然。”[23]由于近代医药市场缺乏法律的约束,加之商人们普遍缺乏社会道德层面的自觉性,在金钱利益的趋动下,市场上逐渐出现了各种各样的假冒伪劣药品。这不仅不利于患者的身体健康,而且也是对正牌产品形象的侵毁。在如此背景下,清政府于光绪三十年(1904年)颁布了中国历史上第一部商标法,即《商标注册试办章程》,加强了对商家品牌形象的保护。

随后,商家们纷纷创立商标品牌。一时间,报纸上出现了五花八门的戒烟药品牌。其中比较著名的有:“亚支奶尅烟丸药”[24]“辣克戒烟补丸”[25]“醒狮社戒饮递减丸”[26]等等。具体如表2:

但在这样的情况下,仍有一些假冒品牌不断在报纸上出现。被假冒的商家自然也不甘示弱,纷纷对假冒者加以反击。例如,一则名为“世界第一藤医医员亚支奶尅烟奇药出现”的广告中提到:“本号所售之药系商部注册真正地道之货。近有无耻之徒小号所售假药。特此声明,如赐瞒者试明仿单告示,即知不为店主特白。”[27]

表2 1904—1912年《大公报》所刊载烟广告的标题

除此之外,商家多在广告后加上“认明招牌为记”“仅此一家”等语言来提醒消费者谨防假冒。此举在打击假冒品牌的同时,也是商家的一种二次宣传方式。总之,这种品牌效应的出现,是近代以来药商品牌意识加强的必然结果。一方面,它通过打击假冒伪劣,维护了正牌商品销售者的利益,对医药市场的秩序起到了规范作用;另一方面,由于品牌效应的过度膨胀,医药市场中出现了多如牛毛的品牌商标,而这些品牌之间的互相征伐,造成了医药市场的“维权”乱象。孰真孰假?到了最后,恐怕商家自己也难以分清。

(三)借助爱国宣传

广告作为人们日常生活的一部分,在一定程度上可以反映出所处时代的社会发展情况。前文已有述及,1902—1912年的十年间正是清末禁烟运动开展的如火如荼的时期。在时代背景的影响下,社会各阶层对鸦片的态度逐渐明晰,就连烟民们也更加坚定了戒烟的决心。

另外,自光绪二十一年(1895年)丧权辱国的《马关条约》签订后,中华民族遭受了空前严重的民族危机,国内各阶层的爱国热情随之日益高涨。光绪二十四年(1898年),严复译述的《天演论》发表,达尔文的进化论思想自此传入我国。一时间,人们大觉新鲜,争相传诵,“物竞天择、适者生存”的进化论思想逐渐被先进的知识分子群体所接受。

药商们也嗅到了商机,企图乘借当时的社会大思潮大捞一笔。“爱国情怀”和“强种强国”变成为了药商们时刻高举的旗帜。有学者认为:“进入 20 世纪以后,很多的医药广告都援用了当时报刊上流行的卫生和强种论述。它们不仅强调卫生同个人身体、西方文明的关系,亦不约而同地默认所谓外国人贬损中国人为‘病夫’的‘现实’,还特别论证卫生同种族和国家的关系,以及借服药改变现状、强国强种的方法。”[28]因此,在戒烟药广告前加上一段爱国文字,变成了特定的程式。例如,一则名为“上海爱华除害总会为普天下第一种戒烟必成灵丸”的广告中提到:“夫鸦片之害我国民甚矣!亡国灭种,其将庶几乎,然天不亡我,中国警觉。我国君民向心戮力,实行禁戒,将见不数年后,烟害杀灭尽净,国富民强。此我国前途幸甚,我国民前途幸甚!然数十年之毒根之深、毒焰遍地,非上禁下戒不可。”[29]

其中说到“我国前途幸甚,我国民前途幸甚”,将戒烟与国家和个人的前途紧紧联系到了一起,极易与买家的爱国心理产生共鸣。从买家的爱国情怀入手,就更容易打动买家,从而实现药品的销售。另外,这些爱国宣传在帮助商家销售药品的同时,也在一定程度上促进了当时人们爱国情怀的宣泄和民族精神的振奋。

“晚清以降,外国人关于中国人身体衰弱、种族不强的描述也影响了中国人对于自己的见解和想象”[30]近代以来,中国国运多舛,中国人民遭受了接连不断的心理挫败,民族自尊心遭受了强烈地打击,亟需得到情感上的宣泄。这时,此类戒烟广告的爱国宣传作为一种商家的商业手段,暗暗契合了当时的社会心态。因此,与其说这是一种商业促销手段,倒不如说是当时的社会心态在医药领域的映射。

四、结 语

晚清《大公报》所刊戒烟药广告产生于清末禁烟运动的大背景下,是时代的必然产物。无论是从商家还是从买家的角度来看,戒烟药都得到了当时社会各阶层的高度关注和普遍重视。从这一点来看,戒烟药广告对清末禁烟运动的顺利开展以及禁烟思想在群众中的普及都起到了一定的积极作用。同时,作为近代广告产业的先行者,戒烟药广告为后世广告业的发展和进步奠定了基石。但是,由于缺乏正确的市场监管和规范,戒烟药市场出现了种种弊害,严重损害了戒烟民的戒烟质量,甚至对戒烟民的身心健康造成了严重危害。

另外,作为时代的产物,这些戒烟药广告深深植根于晚清社会的土壤中。从文化变革的角度来看,它们宣传的医学和药理知识,不仅反映了晚清时期中西方医药文化的交流和碰撞,也见证了西方广告文化的传入和中国广告文化的革新。从社会心态的角度来看,戒烟药商家凭借当时的社会思潮进行药品售卖,将一部分卖点从药品质量转移到了感情喜恶。一方面,这是当时各阶层爱国情感的宣泄和表达,是对当时社会整体心态的一种反映。另一方面,商家采取欺骗手段进行虚假宣传,这也是当时社会财富分配不均以及各阶层矛盾激化在医药领域的一种变相反映。同时,作为禁烟史的一部分,通过对《大公报》戒烟药广告的整理和研究,也是对清末禁烟运动的过程及影响的侧面反思。但是,从这些广告的政治功能和社会功能来看,我们还应作进一步的思考和研究。