1971—2016年河南省夏玉米生长季极端干旱时空特征

薛昌颖,张永涛,刘伟昌

(1.中国气象局,河南省农业气象保障与应用技术重点开放实验室,河南郑州450003;2.河南省气象科学研究所,河南郑州450003;3.河南省气象局,河南郑州450003)

伴随着全球气候变暖,近年来极端天气、气候事件的发生频率和强度都在急剧增加,严重威胁人类的生存和社会的可持续发展[1]。极端干旱由于其更大的危害性而广泛受到关注[2]。我国北方近500 a来极端干旱事件概率的变化与古里雅冰芯δ18O含量具有明显的反相关关系[3],在不同气候区极端干旱变化趋势不尽相同。东北和华北地区在1990s年代极端干旱频率显著增加[2],但总体上华北地区和西北地区极端干旱发生频率呈下降趋势[1,4],西南地区发生频率则呈增加趋势,特别是进入 21 世纪后,增幅较大[5]。

极端气候事件表征方法主要有两种,一种是基于气候变量的统计分布,另一种是采用极端气候事件指数。基于气候变量统计分布的确定方法是由IPCC提出,即将特定区域在一段时间内某一气候变量(如温度、降水)频次分布<10%的部分定义为极端气候事件[6-7],这一表征方法在研究单一的极端温度或降水事件中应用较多[8-9]。而干旱是由降水和温度等多因素影响的气象灾害,针对极端干旱的研究多采用指数的方法,目前应用较多的主要有标准化降水指数(SPEI)、帕尔默干旱指数(PDSI)和地表湿润指数等。PDSI是20世纪60年代提出的一种衡量干旱状况的干旱指数,它所定义的干旱为在数月或数年内的水分供应持续低于气候上所期望的水分供给。刘珂等[10]、佘敦先等[11]应用PDSI指数分别对中国夏季和冬季、黄河流域极端干旱特征进行了分析。SPEI综合考虑了降水和蒸散过程,既考虑到了温度对干旱趋势变化的影响,同时具有多时间尺度、多空间比较的优点,适于全球变暖背景下干旱特征的分析[12-13],但在反映极端干旱发生情况方面,该指标尚未被很好证实。地表湿润指数是由Humle 等[14]提出,马柱国等[2]首次将其用于极端干旱研究中。由于其综合考虑了干旱问题中降水(入)和蒸发(出)两个方面,能更加客观全面地体现干旱的特征,因此,该指数在极端干旱研究中应用较多,如前面提到的黄小燕[1]、刘文莉[4]和贺晋云[5]等分析西北、华北和西南地区的极端干旱气候特征都是采用地表湿润指数,此外郭佳香等[15]、王兴梅等[16]应用该指数分别分析了淮河上中游流域和石羊河流域的极端干旱特征。

河南省是黄淮海夏玉米种植面积最大的省份,其播种面积和总产量约占全国的20%,干旱一直是影响夏玉米生产的主要农业气象灾害之一,近年来呈现出干旱增多加重的趋势,如2014年河南省遭遇了严重干旱,受灾面积达到180.93万hm2,绝收面积达到20.38万hm2。对该地区一般干旱发生规律和特点已有很多的研究报道[17-19],目前针对农作物生长季极端干旱发生趋势的研究尚少。本文拟采用地表湿润指数法,分析河南省夏玉米生长季内极端干旱时空变化趋势及特征,为该地区夏玉米生产防灾减灾提供一定的理论依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本文所用数据主要是河南省各气象台站1971—2016年逐日气象数据,根据各台站气象资料的完整性,通过筛选确定84个站点逐日气象数据包括降水、日照时数、平均温度、最高温度、最低温度、平均风速、水汽压等,均来源于河南省气象局。数据主要用来计算各气象站的日潜在蒸散量。

1.2 研究方法

本文选用能够较好表征地表湿润程度的湿润指数来分析河南省夏玉米生长季内极端干旱变化特征。河南省夏玉米一般在6月上旬播种,9月底收获,据此,确定本文的分析时段为6—9月,共4个月份。首先利用逐日气象资料,计算出各气象站的日潜在蒸散量,然后分别统计6—9月各月的潜在蒸散量,并计算各月的月降水量,由月潜在蒸散量和月降水量计算出各月的湿润指数H。将H的标准变化量≤-0.5的月份定义为极端干旱[2],统计1971—2016年以来不同地区、不同月份极端干旱的发生情况。

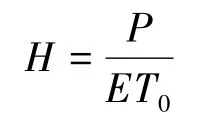

月地表湿润指数的计算方法为:

式中,H为月地表湿润指数;P为月降水量(mm);ET0为月潜在蒸散量(mm)。

潜在蒸散量采用联合国粮农组织(FAO)1998年修订的Pemman-Monteith公式来计算:大量研究已表明,由于该模型机理性较强,计算的潜在蒸散量比较精确,在世界范围内得到了广泛的应用。ET0的计算公式为:

式中,ET0为潜在蒸散量(mm·d-1);Rn为净辐射(MJ·m-2·d-1);G为土壤热通量(MJ·m-2·d-1);γ为干湿球常数(kPa·℃-1);Δ为饱和水汽压曲线斜率(kPa·℃-1);U2为2 m高处的风速(m·s-1);es为平均饱和水汽压(kPa);ea为实际水汽压(kPa);T为平均气温(℃)。

极端干旱频数:某年6—9月发生极端干旱的月份数,因此,本文中其最大值为4。

极端干旱站次百分比:某月份发生极端干旱的站点数占站点总数的百分比,以此来反映干旱发生的空间范围。

极端干旱总次数:某站1971—2016年6—9月发生极端干旱的总月份数。

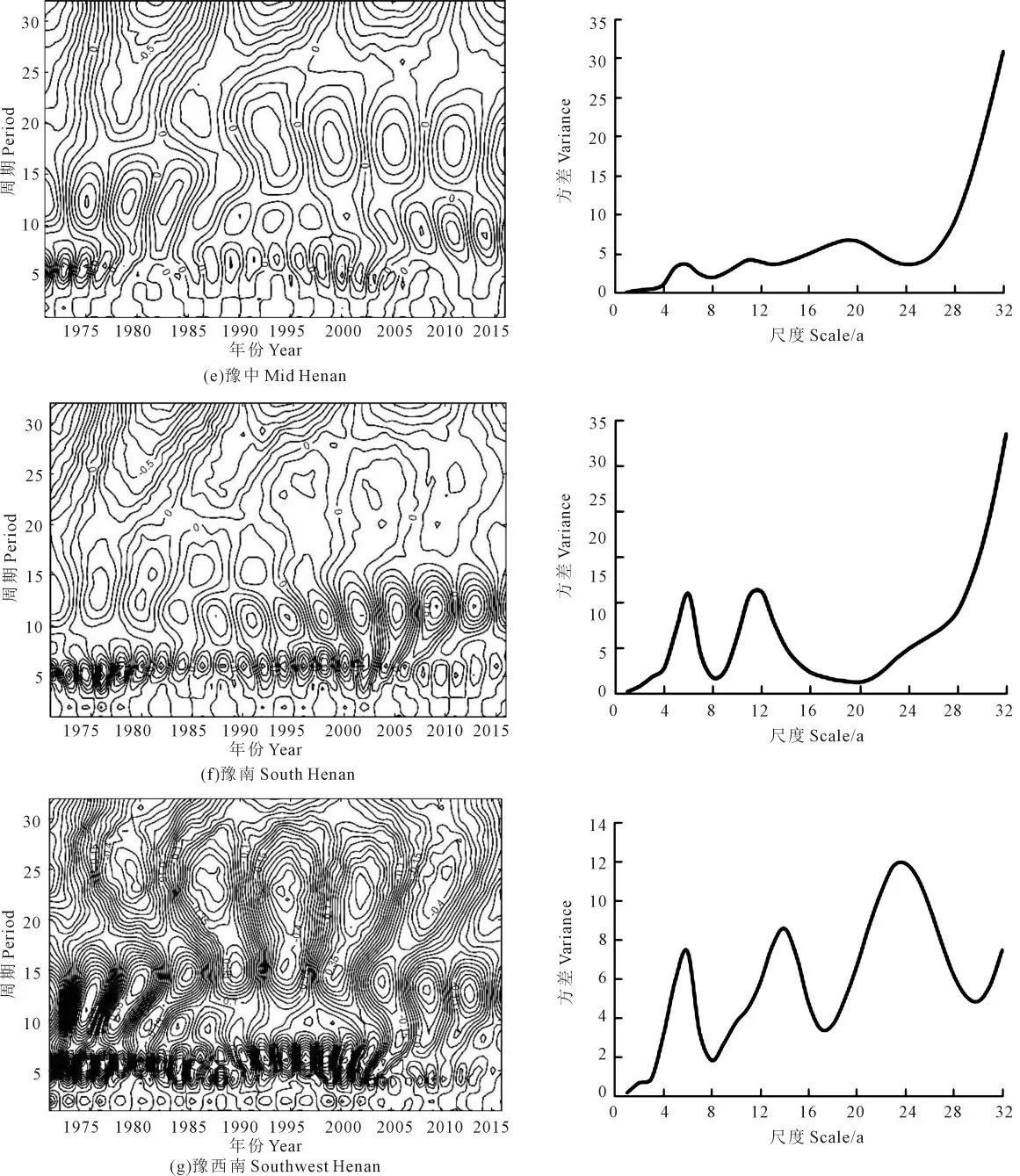

周期分析:采用Morlet复小波分析来确定极端干旱发生频率的变化周期[20]。小波变换系数的实部包含给定时间和尺度下,相对于其他时间和尺度的信号强度和位相两方面信息,而小波方差能反映各种尺度的波动及其强弱随尺度变化的特征。本文选用小波变换系数实部和方差两个参数来反映极端干旱的变化周期。

采用Surfer 11.0软件的Kriging对各站点要素数据进行空间插值,进行极端干旱变化的空间差异分析。

2 结果与分析

2.1 湿润指数时间变化

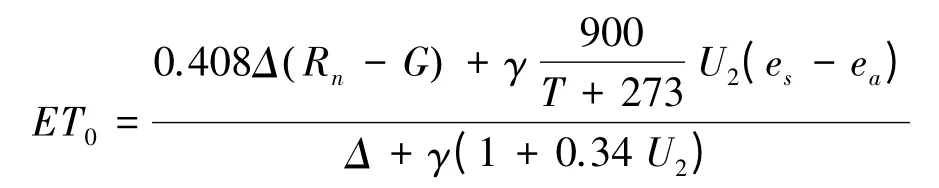

图1为夏玉米季各月湿润指数的年际变化情况。6—9月各月湿润指数平均值分别为0.612、1.250、1.057和0.906,可见6月份是相对最干旱的月份,7月份则是最湿润的月份。1971—2016年间,6月湿润指数最低的3个年份分别是1988、1974、2013年,湿润指数分别为0.081、0.219和0.261;7月湿润指最低的3个年份分别是2014、2015、1971年,湿润指数分别为0.417、0.546和0.590;8月份湿润指数最低的3个年份分别是1997、2001、1978年,湿润指数分别为0.272、0.363和0.411;9月份湿润指数最低的3个年份分别是1998、1995、2001年,湿润指数分别为0.129、0.156和0.192。而夏玉米生长季(6—9月)湿润指数平均值最低的3个年份分别为1997、2013、1978 年,平均湿润指数分别为 0.507、0.564和0.585。如果按6—8月的平均值计算,湿润指数最低的3个年份分别为1997、1986、2014年,湿润指数分别为0.436、0.554和0.592。2014年作为近年来夏玉米季最严重的干旱年份,其干旱时段主要集中在6月和7月,特别是7月份,是近46 a来湿润指数最低的年份。4个月的湿润指数均呈现出一定的升高趋势,特别是9月份增加趋势更明显。

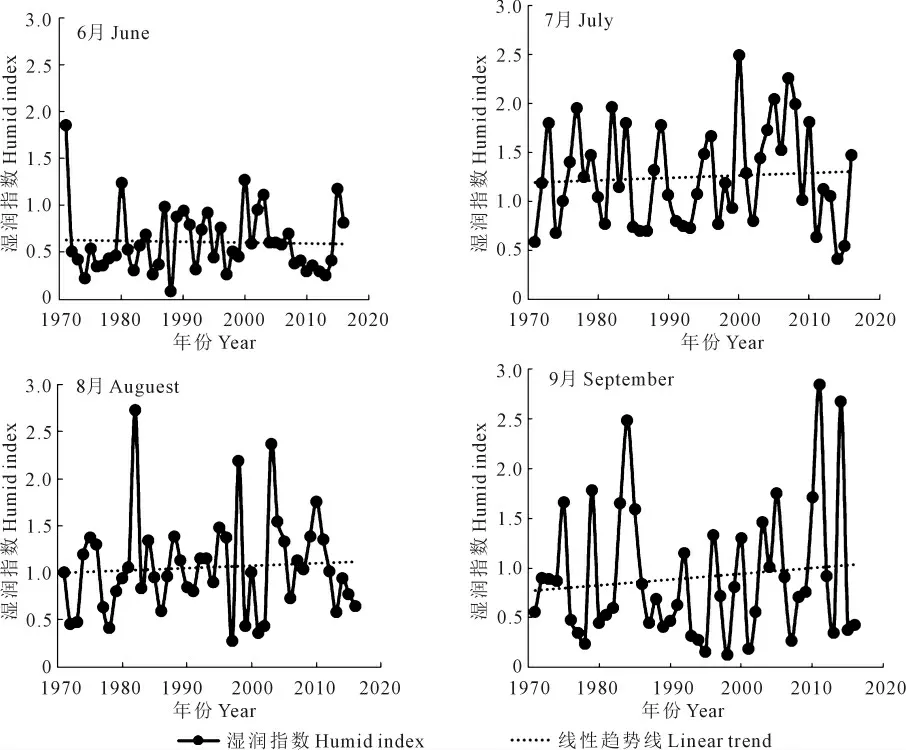

从湿润指数年代际变化(图2)中可以看出,6月份湿润指数年代际间差异较小,相对比较稳定;7月份2000s以前也相对稳定,但在2000s和2010s波动较大,2000s湿润指数高达1.592,而2010s显著下降至0.877;8月和9月均呈现升降交替的年代际波动变化,8月在2010s年代是处于下降的阶段,而9月则是处于升高的阶段。

图1 1971—2016年河南省夏玉米生长季(6—9月)湿润指数年际变化Fig.1 Interannual variations of humid index in summer maize growing season(June-Sept.)in Henan Province during 1971-2016

2.2 极端干旱时间变化

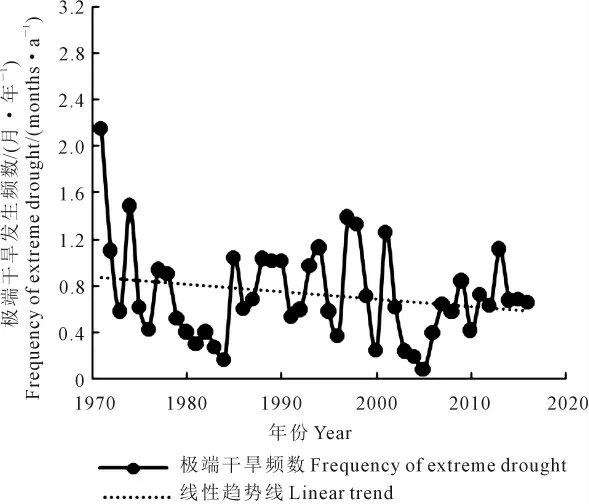

2.2.1 极端干旱频数年际变化 图3为1971—2016年河南全省逐年极端干旱发生频数的年际变化情况。1971年以来,河南省夏玉米生长季极端干旱发生频数变化在年均0.08~2.15月之间,发生次数最多的年份是1971年,最少的年份是2005年。年际变化倾向率表现出微弱的下降趋势,平均每10 a下降0.064月(表1)。

图2 河南省夏玉米生长季各月湿润指数年代际变化Fig.2 Interdecadal variations of humid index in summer maize growing season in Henan Province

图3 1971—2016年河南省夏玉米生长季极端干旱发生频数年际变化Fig.3 Interannual variations of frequency of extreme drought in summer maize growing season in Henan Province during 1971-2016

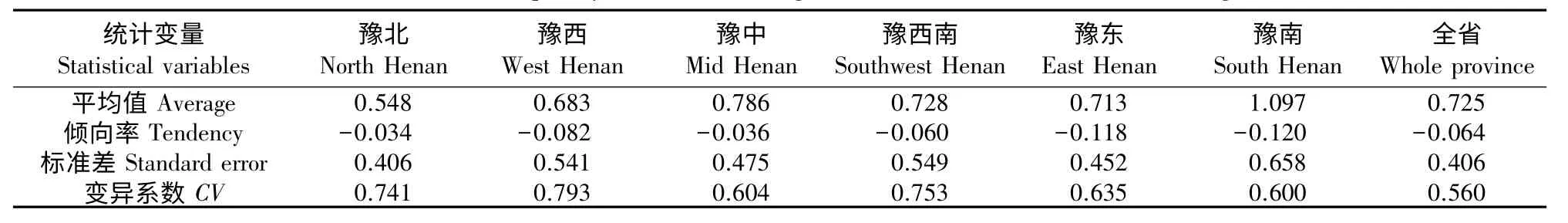

根据河南省不同地区生态气候特点,划分为豫北、豫西、豫东、豫中、豫南和豫西南5个地区,对比分析不同地区的极端干旱发生情况。从图4可以看出,除豫南外,其他地区发生频数最多的年份均是1971年,而豫南地区则是在1974年发生次数最多。从各地区发生次数的多年平均值看(表1),豫南地区最高,平均值为1.097月·a-1;其次是豫中地区,平均值为0.786月·a-1;豫北地区最低,平均值为0.548月·a-1;豫西南、豫东和豫西分别为0.728、0.710月·a-1和0.683月·a-1。各地区均呈现一致的微弱下降趋势,豫南的下降速度最快,平均每10 a下降0.12月;豫东地区次之,为0.118月·a-1;下降趋势最小的是豫北和豫中,分别为0.034月·a-1和0.036月·a-1。通过比较变异系数可以反映出各地区极端干旱发生频数的年际波动情况,从表1可知:变异系数最大的为豫西,其次是豫西南,而后依次为豫北、豫东、豫中和豫南,说明豫西地区极端干旱发生频数在年际间变化最不稳定,波动最大,相反豫南地区则波动最小。

2.2.2 极端干旱频数年代际变化 从全省平均值看,极端干旱频数年代际间呈现出“降-升-降-升”的变化趋势(图5):1970s最高,达0.92月·a-1,1980s降至0.65月·a-1,1990s又升高至0.79月·a-1;2000s又降至最低值0.53月·a-1,2010s回升至0.75月·a-1。分地区的变化趋势与全省平均基本一致(除豫西南外),均是呈现为“降-升-降-升”的变化过程,豫西南则是“降-降-升-降”的变化过程。各区域发生频数最高的年代,除豫北外,其他地区均是1970s最高,豫北则是1990s最高;发生频数最低的年代,豫西南在1990s,豫南在2010s,其他地区均在2000s。各个年代中,豫南的发生频数均高于其他地区。

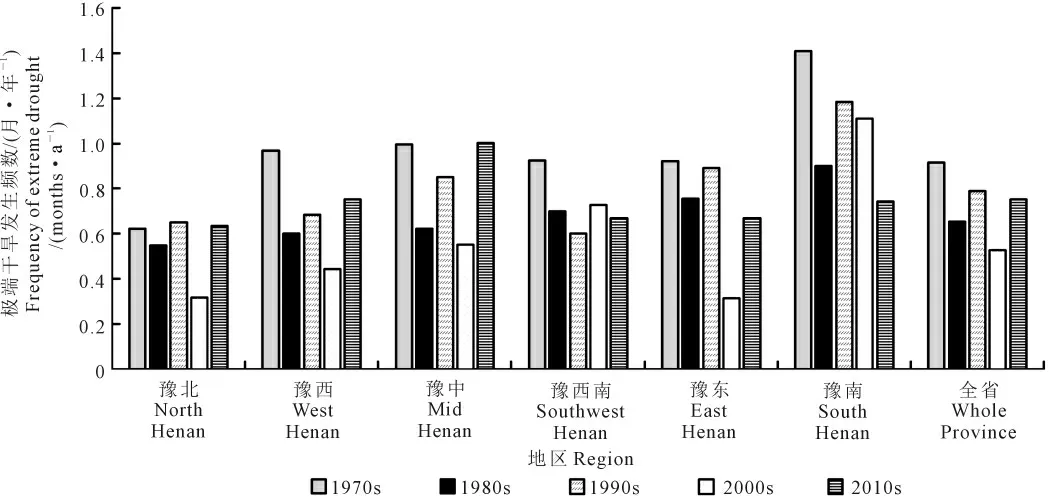

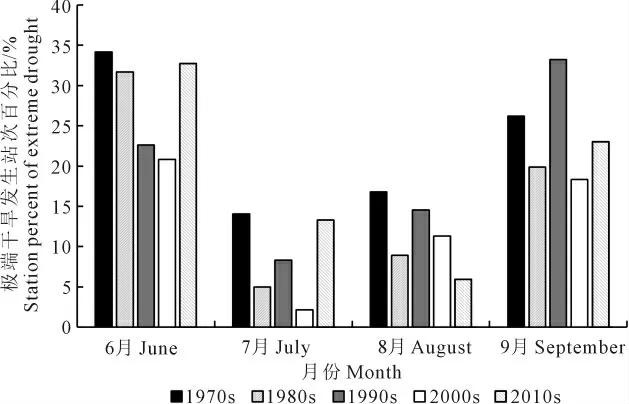

2.2.3 极端干旱站次百分比的年际变化 图6统计了1971—2016年期间河南省夏玉米生长季的各月极端干旱站次百分比,可反映干旱发生的空间范围。在4个月份中,6月和9月发生站次百分比明显高于7月和8月。6月份平均发生站次百分比是28.0%,其中有8 a站次百分比在50%以上,1974年、1985年和1988年分别达到了95.2%、84.5%和86.9%,表明这几年6月份发生了全省大范围的干旱。7月份平均发生站次百分比为8.2%,仅1971年在 50%以上,达到 79.8%,其次是 2014年(41.7%)。8月份平均发生站次百分比为12.0%,1997年最高为59.5%,其次为 1971、1972年,2001年和2002年也较高,均在40%以上。9月份发生站次百分比平均为24.2%,有10 a在50%以上,高于6月份,而 1971年、1994年和1998年分别达到了90.5%、82.1%和95.2%。4个月份的站次百分比随着年际变化均呈现逐渐减弱的趋势,每10 a分别减少2.04%、1.73%、2.10%和0.45%,8月和6月的减少趋势较9月和7月明显。

表1 1971—2016年河南省及其分区域极端干旱发生频数统计变量Table 1 Statistical variables for frequency of extreme drought in Henan Province and its sub regions in 1971-2016

图4 1971—2016年河南省不同地区夏玉米生长季极端干旱发生频数年际变化Fig.4 Interannual variations of frequency of extreme drought in summer maize growing season in different regions of Henan Province in 1971-2016

图5 河南省不同地区夏玉米生长季极端干旱发生频数年代际变化Fig.5 Interdecadal variations of frequency of extreme drought in summer maize growing season in different regions in 1971-2016

图6 1971—2016年河南省夏玉米生长季极端干旱发生站次百分比年际变化Fig.6 Interannual variations of percentage of extreme drought stations in summer maize growing season in Henan Province in 1971-2016

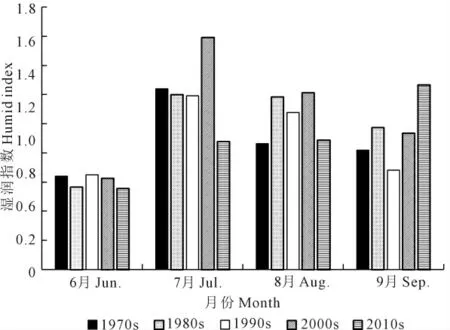

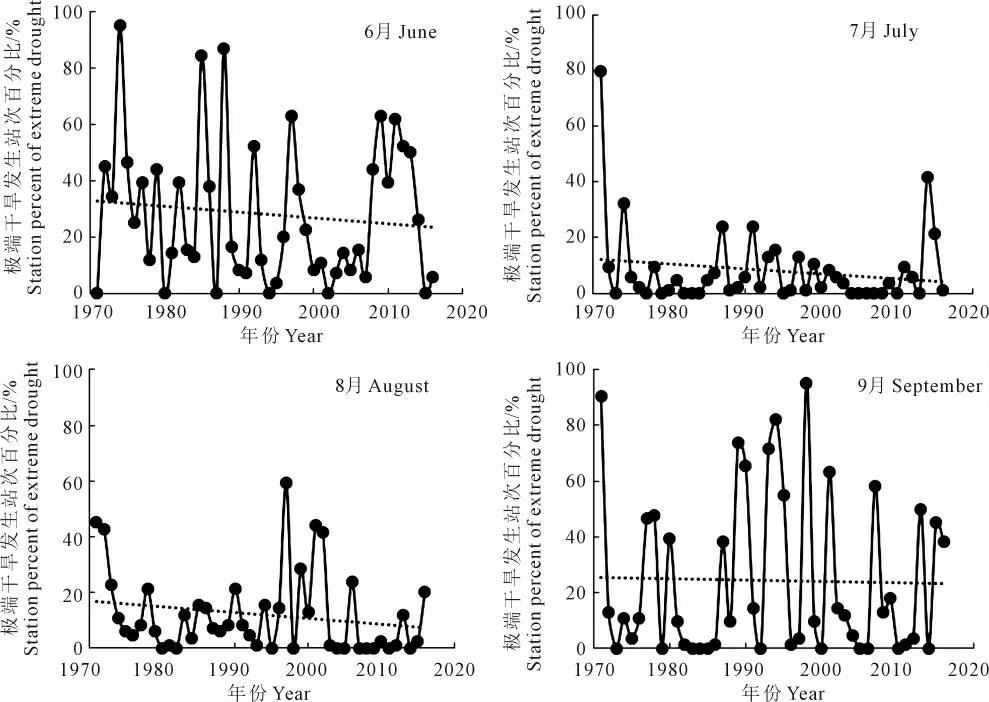

2.2.4 极端干旱站次百分比的年代际变化 图7反映了各月站次百分比的年代际变化情况。6月、7月和8月站次百分比最高的年代均是1970s,而9月份则是1990s最高。各个月份间并没有呈现出一致的年代际变化趋势,但总体上除8月份外,2010s相对于2000s均表现为回升的趋势。6月份,从1970s至2000s逐渐下降,2000s相对于1970s的最高值下降了39%,而2010s有大幅回升,仅比1970s低4.2%;同样,7月和9月,2010s相对于最高值仅分别降低5.4%和30.7%,表明夏玉米季的6、7月和9月近年来干旱的空间发生范围又呈现出扩大的趋势。8月份,2010s是站次百分比最低的年代,相对于1970s下降了64.5%。

2.3 极端干旱空间变化

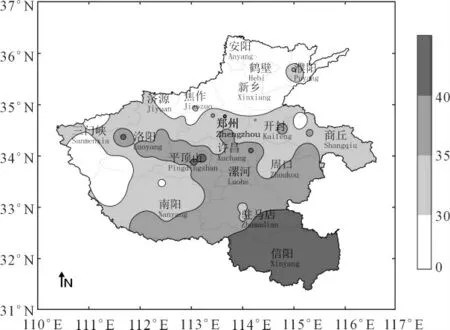

2.3.1 1971—2016年极端干旱总次数空间分布

图8为各站点夏玉米季在46 a中发生极端干旱的总次数分布情况。总次数最大值为62,出现在光山,最小值为18,出现在林州。空间上呈现为由南向北递减的趋势,信阳大部地区总次数在40以上;驻马店、扩和、许昌、平顶山、南阳南部和周口东南部地区总次数在35~40之间,豫北以及豫西的三门峡、南阳西北部发生次数最少,在30以下;其他地区在30~35之间。

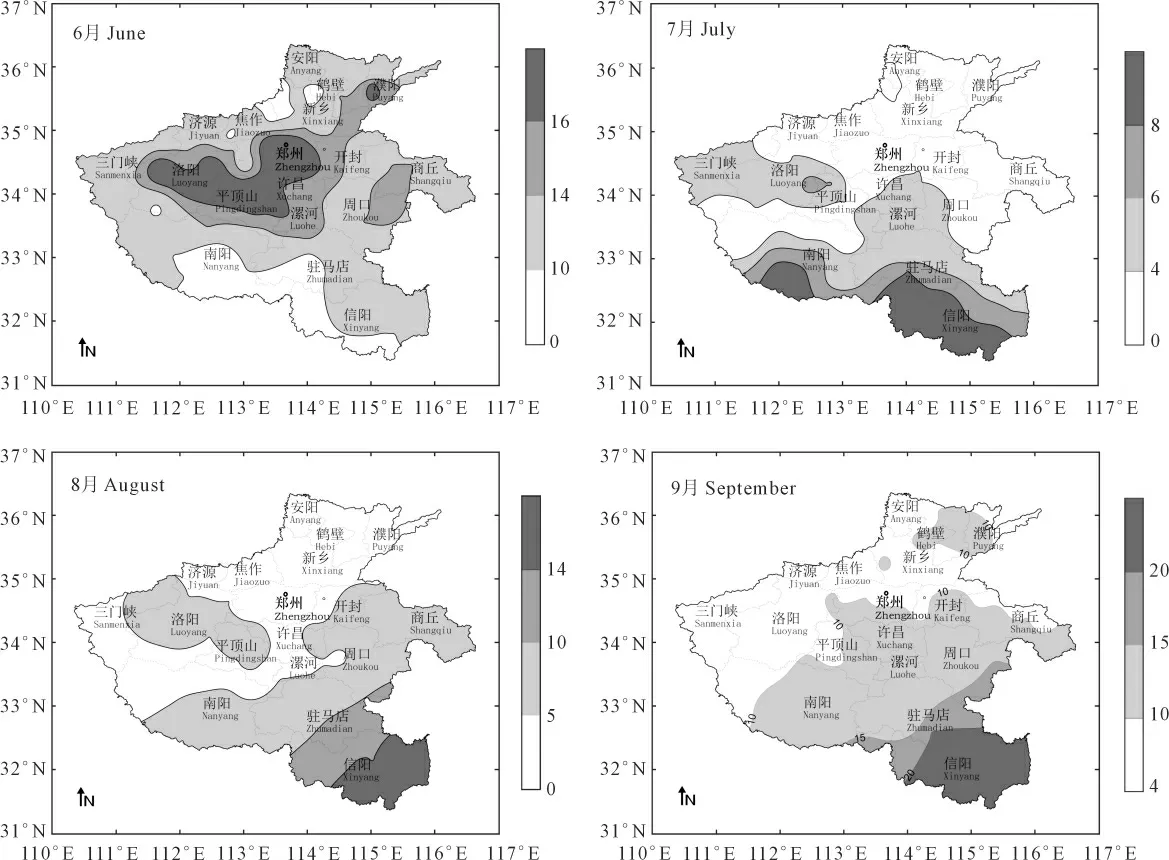

2.3.2 1971—2016年各月极端干旱发生次数空间分布 从各月极端干旱发生次数分布情况看(图9),6月和9月发生次数高于7月和8月,全省平均值分别为12.9和11.2,而7月和8月仅为3.8和5.5。6月份极端干旱次数的空间分布与其他月份也有所不同:发生次数最多的地区以中西部为主,主要分布在郑州、平顶山、许昌以及洛阳等地,总次数在16次以上,其中郏县最高(21次),其次是郑州(20次);南阳东南部、驻马店和信阳东部以及豫北的局部地区发生次数最少,在10次以下;其他地区在10~16次之间。7月、8月和9月的空间分布大致都呈现为由南向北逐渐减少的趋势,发生次数最多的地区主要在信阳及南阳等地,最大值分别为13、18和25,分别出现在信阳站、固始站和光山站;发生次数最少的地区主要分布在豫北、豫西和豫中大部地区。

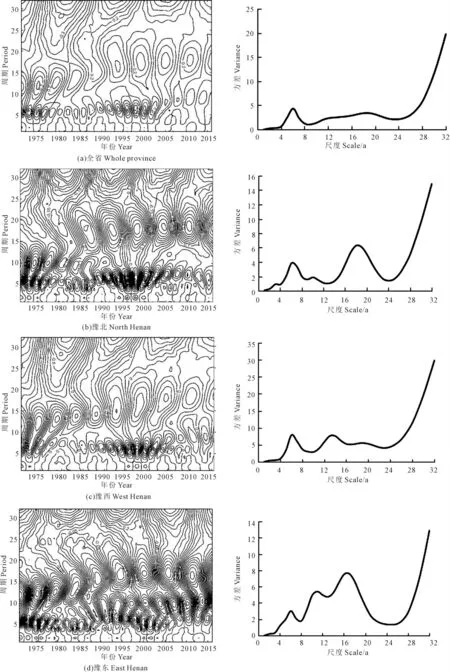

2.4 极端干旱周期变化

图10为1971—2016年河南全省及不同地区夏季极端干旱发生频率的复值Morlet小波变换系数的实部与方差分布图,通过两者的结合来进行周期分析。全省范围内,极端干旱存在明显的4~8 a周期变化,该周期在全省不同地区中均有体现。但不同地区间极端干旱发生周期也有所不同:豫东和豫西南存在3个周期,其他地区则均是2个周期;豫东地区的后2个周期分别为8~13 a和15~20 a,豫西南的后2个周期分别为11~15 a和21~25 a;豫北、豫西、豫中和豫南地区的次周期分别为16~20 a、11~15 a、17~21 a和 9~13 a。

图7 河南省夏玉米生长季极端干旱发生站次百分比年代际变化Fig.7 Interdecadal variations of percentage of extreme drought stations in summer maize growing season in Henan Province in 1971-2016

图8 1971—2016年河南省夏玉米生长季极端干旱总次数空间分布Fig.8 Spatial distribution of total number of extreme droughts in summer maize growing season in Henan Province from 1971 to 2016

图9 1971—2016年河南省夏玉米生长季各月极端干旱发生次数空间分布Fig.9 Spatial distribution of total number of extreme droughts in each month(June-Sept.)in Henan Province from 1971 to 2016

3 讨论与结论

本文采用地表湿润指数对河南省夏玉米生长季的极端干旱特征进行了初步分析。从各月地表湿润指数的年际变化分析可以看出,1971、1986、1997、2014年是近46 a中最为干旱的年份,2014年河南省干旱最严重的月份是7月份。利用标准化湿润指数对极端干旱进行判识,2014年极端干旱主要发生在6月和7月,发生站次比例分别为26.2%和41.7%,8月和9月未达到极端干旱水平;1971年7月、8月和 9月达到极端干旱站点比例分别为79.8%、45.2%和90.5%,可见1971年干旱持续时间长,发生范围也广,2014年7月干旱程度历史最重,但比1971年持续时间短,因此,从整个生长季看极端干旱发生频数少于1971年,这些结论与历史实际情况吻合[21],表明地表湿润指数能够较好地反映出月尺度的极端干旱发生情况。

图10 极端干旱发生频率小波系数实部(左)和方差(右)Fig.10 Real(left)and variance(right)of wavelet coefficients for extreme drought

续图10 极端干旱发生频率小波系数实部(左)和方差(右)Continued fig.10 Real(left)and variance(right)of wavelet coefficients for extreme drought

在以往夏玉米生长季干旱问题的研究中[22-25],专门针对极端干旱发生特征的分析较少。本文利用地表湿润指数对河南省夏玉米季极端干旱发生的时空特征进行分析,得出以下主要结论:

1)近46 a来,河南省夏玉米季极端干旱发生频数呈现微弱下降趋势,与刘文莉等[4]分析的华北平原夏季极端干旱发生频率年际变化趋势一致。近46 a来,河南省夏玉米季极端干旱发生频数在年均0.08~2.15月之间,发生频数最多的年份是1971年,最少的年份是2005年;近10 a中,2009年和2013年也是极端干旱发生较多的年份;年代际变化以1970s最高,2000s最低,2010s年代呈现回升的趋势。在各月份中,6月和9月极端干旱发生次数高于7月和8月。2)从极端干旱发生的空间范围看,1971年以来,夏玉米生长季干旱发生总次数空间上呈现由南向北逐渐递减的分布特征,但6月份的高值区则主要分布在豫中和豫西地区。6月和9月极端干旱发生站次百分比明显高于7月和8月,且6、7月和9月的发生站次百分比在2010s呈现回升趋势。

3)尽管极端干旱发生频数年际变化呈现微弱的下降趋势,但无论发生频数还是站次百分比在2010s均呈现回升的趋势,而且6、7月和9月发生干旱的站次百分比仍然较高,这些都应该引起玉米生产上的关注和重视。