视而不见?证券分析师与上 市公司欺诈关系研究

——基于考虑部分可观测的 Bivariate Probit 估计

马 奔 杨耀武

一、引 言

证券分析师(以下简称“分析师”)是依法取得证券投资咨询职业资格,在证券经营机构就业,并向特定或不特定投资者提供上市公司研究报告及投资建议的专业人士。随着我国证券市场的发展,分析师人数快速增长。截至2014 年底,取得证券投资咨询职业资格的分析师人数已达2866 人,2015 年底为2350 人①数据来自《中国证券业发展报告2016》(中国证券业协会)。2015 年人数的减少可能是当年股市出现异常波动造成的。。分析师基于其工作性质,具有信息、人脉和专业能力等方面的优势,是对资本市场有着较强影响力的独特群体。近年来,随着我国金融市场及信息科技技术的快速发展,分析师由过去仅向特定机构投资者提供研究报告与投资建议扩展至通过电视、广播、移动互联网终端等媒体发布个人观点,其对中小投资者进而对整个资本市场的影响力与日俱增。

分析师作为信息中介,既可以通过对上市公司的信息收集形成研究报告并公开发布,降低上市公司与投资者之间的信息不对称程度,较好地扮演外部监督者的角色,保证公司治理机制的有效运行(Jensen 和Meckling,1976;Healy 和Palepu,2001;李春涛等,2014),也可能基于个人的利益考虑,在一定程度上隐瞒对公司不利的信息,扭曲上市公司与投资者之间的信息传递,导致股价高估现象(潘越等,2011;Doukas 和Pantzalis,2005;许年行等,2012;Dechow 等,2000)。分析师是否能够有效地发挥外部监督者的作用与本国金融发展程度息息相关(Degeorg 等,2013)。在我国当前的发展阶段下,学界既发现分析师可以提高股价的信息含量,减少企业的盈余管理,促进企业创新等(朱红军等,2007;李春涛等,2014;陈钦源等,2017),同时也发现分析师存在为承销商托市,提高股价崩盘风险等现象(潘越等,2011;许年行等,2012),对分析师的公司治理作用莫衷一是。随着近年来“欣泰电气”“长生生物”“康美药业”等案件的爆发,上市公司欺诈愈发引起监管层和广大社会公众的关注和重视,但目前尚未有文献就分析师与上市公司欺诈的关系进行探讨。

实际上,即使忽略分析师这一因素,仅就公司欺诈而言,国内也缺乏较为纯粹的研究。“公司欺诈”作为媒体与实务界的高频词汇,却在学术界尤其是实证研究领域难得一觅。大部分的研究对象主要集中于上市公司的“财务舞弊”(汪昌云等,2010;吴革和叶陈刚,2008;杨清香等,2009;钱萍和罗玫,2015)或“公司违规”等(蔡志岳和吴世农,2007;陆瑶和李茶,2016;沈华玉和吴晓晖,2017;万良勇等,2014)。诚然,这些行为边界清晰,概念的界定不易引起争议,但它们与公司欺诈在内涵上存在本质上的区别。本文尝试对上市公司欺诈进行如下定义:与上市公司相关的行为人,明知其行为可能造成严重后果,在信息披露或其他上市公司活动中,故意以欺骗、隐瞒和拖延等手段欺诈广大外部中小投资者的行为。据此定义,财务舞弊属于典型的上市公司欺诈行为,但公司欺诈行为还包含其他多种形式;公司欺诈必然违反了相关法规条例,但有许多违规行为,如由于公司治理不善或行为人疏忽大意、操作失误等造成的违规,实际上并不构成欺诈。上市公司欺诈往往导致公司股价的剧烈波动,造成投资人的巨大损失以及恶劣的社会影响,而一般性的违规行为则不会造成这些严重的后果。因此,本文尝试对上市公司欺诈进行定义,并构建相应的研究样本,对上市公司欺诈行为进行更纯粹的研究,以区别于大部分现有研究。

这里还需指出的是,以往关于上市公司财务舞弊或违规行为的研究大多采用单一变量的Probit 或Logit 模型,未考虑部分可观测问题。部分可观测问题是指观测到的样本实际上是已经曝光的欺诈事件,但有很多欺诈事件未被曝光,而更有意义的研究应着眼于所有实际发生的欺诈事件。单一变量的估计方法将观测到的欺诈事件与所有实际发生的欺诈事件等同,会造成估计上的偏误。实际上,部分可观测问题是金融监管类研究普遍面对的技术难题(Dyck 等,2013;Wang 等,2010;Wang,2013;Khanna等,2015)。为尽量避免部分可观测问题的影响,本文应用考虑部分可观测的Bivariate Probit 模型,将欺诈事件分解为欺诈的发生与发现两个过程,对分析师与上市公司欺诈关系进行了实证检验。最终发现,分析师一方面作为重要的外部监督者,可有效地监督上市公司的运行和在事前减少欺诈的发生,体现出积极的公司治理作用;另一方面却显著地降低了上市公司欺诈活动被发现的概率,存在掩盖上市公司欺诈活动、扰乱市场监管的嫌疑。从实证结果来看,分析师的掩盖效应可能比监督效应更强。进一步研究发现,上升的股市周期弱化了分析师的两种效用,而并购活动强化了分析师的掩盖效应。

本文揭示了中国证券分析师真正关注的是上市公司是否出现了“欺诈事件”,而非是否实际发生了欺诈活动,进而在欺诈发生与发现两个方面体现出看似矛盾的效应。这种效应类似家长对子女的“护犊”行为:家长当然会教育子女远离违法犯罪行为,可一旦发现子女真的“犯了事”,可能大部分家长非但不会立即将子女扭送至执法机关,甚至可能会主动藏匿与包庇子女。传统的信息不对称或代理问题等理论框架不足以揭示这种复杂的现象,我们认为欺诈激励分析理论(Dyck 等,2010)才是造成这一现象的内在根源,同时,目前我国总体的市场环境特征作为外部“催化剂”进一步强化了这一现象。为使分析师群体行使其应有的职责,监管部门需采取措施对行业进行主动引导和规范。

二、理论分析与研究假设

本文拟从上市公司欺诈的发生和发现两个角度探讨上市公司欺诈问题,这不仅是为了降低部分可观测问题的影响,而且直接关系到如何评判现阶段我国分析师的外部监督作用。从金融监管的角度看,有效降低公司欺诈的发生和提高欺诈活动被发现的概率应被视为积极因素,反之则为消极因素。现有的大部分研究由于采用单一变量的估计方法,将观察到的欺诈事件与所有发生的欺诈事件等同,实际上只考虑了欺诈的发生过程,若研究对象在两过程中体现出相反的作用,传统的研究方法便捉襟见肘。因此,本文提出如下两个问题:第一,分析师作为外部监督者是否有效地抑制了公司欺诈的欺诈倾向?第二,分析师作为信息挖掘和传递者的角色对有关上市公司欺诈的信息是选择消极的掩盖还是积极的揭露?在此基础上,进一步实证检验股市周期和上市公司并购活动对分析师行为的影响。

(一)分析师与上市公司欺诈的发生

尽管传统理论认为市场上存在证券监管部门、交易所、公司股东等可有效监管上市公司的主体(Coffee,1986;La Porta 等,2006),然而Dyck 等(2010)提出正如欺诈是行为人事前对私人预期收益高于预期成本的理性决策(Beck,1968),即私人激励在监管活动中同样起着非常重要的作用。当对上市公司的监管能够获得足够的激励,市场主体就会有效地监管上市公司。这种激励理论同样适用于分析师,如果其推荐的公司发生欺诈事件,股价就有可能暴跌,这对分析师本人的声誉、职业生涯将造成极为不利的影响。因此,不管对于已经发生的欺诈活动持怎样的态度,大多数情况下分析师在事前不希望公司内部发生欺诈活动,这就从根源上减少了发生欺诈事件的可能性。郑建明等(2015)已发现分析师跟踪度越高的上市公司发生业绩预告违规的概率越低。此外,分析师不只有抑制公司欺诈倾向的主观意愿,他们同时也具备这种能力。与大部分投资者甚至是公司的管理层相比,分析师对上市公司的状况和发展前景有更深入的了解。分析师既懂财务知识,又对公司所处行业长期关注,面对现代企业越来越厚的财务报表,分析师是少有的既有能力又有耐心认真阅读这些报表的人群(李春涛等,2014)。分析师一般对所关注的上市公司保持长期跟踪,不会轻易更换。跟踪的形式包括定期走访、尽职调查和电话会议等,并对管理层的行为和公司财务报表的变化随时保持警惕。这种跟踪行为会给予公司管理层一种外部监督的压力(Healy 和 Palepu,2001;郑建明等,2015),使其不敢轻易实施欺诈行为。因此,综合激励动机和个人能力,分析师对上市公司可以发挥有效的监督作用,显著抑制公司的欺诈倾向,减少公司欺诈的发生。为此,本文提出待检验假设1。

假设1:上市公司被分析师关注度越高,其实际发生欺诈的概率越低。

(二)分析师与上市公司欺诈的发现

尽管分析师对上市公司的关注可能会抑制上市公司实施欺诈活动并发挥积极的治理作用,然而当分析师已经知悉公司内部发生了欺诈活动,同样出于私人激励的考虑(Dyck 等,2010),可能会通过发布有偏的分析报告,影响投资者对上市公司的认知,进而最大程度地避免欺诈事件曝光。许年行等(2012)的研究发现分析师会倾向于隐瞒上市公司的负面消息。对于公司信息的隐瞒行为虽然很难给出直接证据,但可以较容易发现我国分析师普遍会过于乐观地估计上市公司的状况。不论我国股市实际状况如何,偏积极的研究报告占绝大多数是市场常态。以Wind 数据库记录的2016 年分析师研报情况为例,2016 年1 月至11 月,国内各证券公司分析师共出具了14992 份报告,其中提示“卖出”和“减持”的仅49 份,“中性”和“观望”249 份,其余均为“持有”“增持”和“强烈推荐”等,占比高达98%。

本文认为分析师有可能倾向于隐瞒对公司不利的信息,发布偏积极的研报,进而降低公司欺诈被发现的概率。

首先,分析师的私人收益受制于市场其他主体的利益。分析师一旦出具对公司不利的研报,将面临来自上市公司及其所属证券公司或投行等利益相关方的巨大压力。吴超鹏等(2013)发现,为了维护与机构投资者、上市公司管理层及公司内部投行部门的关系,国内的分析师倾向于发布偏乐观的研报,即使是声誉较高(进入“新财富”排名)的分析师也不能例外。张雪兰和何德旭(2008)认为,分析师为了能获得最有价值的第一手信息,需要与上市公司管理层保持良好的关系,但如果其发布不利于公司的消息,可能使这种关系难以维持。Hong 和Kubik(2003)认为,出于个人职业生涯的考虑,分析师为避免影响工作机会或升迁会对上市公司业绩做出有偏误的预测,倾向于发布乐观报告的分析师更容易跳槽到更好的投资银行。

其次,有利的信息往往促使公司股价上涨,不利的信息促使股价下跌,而就目前的国内市场环境和交易机制而言,分析师只能从公司股价的上涨中获得私人收益。一方面,分析师通过提高其推荐股票的交易量,可以从证券公司获得相应的分仓佣金收入,一般只有持续上涨的股票才能保持较高的交易量;另一方面,从国内较有影响力的“新财富”和“水晶球”等证券分析师排行榜来看,排行榜的选票一般掌握在机构投资者手中,而机构投资者最看重(甚至是唯一看重)的就是分析师推荐股票的上涨幅度。

最后,我国资本市场目前还缺乏足够的做空手段,使投资者很难从股价下跌中获益,也是重要的原因之一。尽管自2010 年起我国施行了融资融券制度,但由于可借出证券不足,融资限额远高于融券限额,在大部分交易日的实际成交额中,融资成交量也远高于融券成交量。发达国家一般做空手段较为丰富,因此诞生了一批著名的做空机构,如浑水、香橼等①浑水(Muddy Waters)与香橼(Citron)均为美国著名做空机构,一般通过进行研究、尽职调查等发现有问题的公司,向市场出具做空报告,打压股价,从公司股价的下跌中获利。,这些机构往往通过揭露上市公司存在的问题获得巨额的收益,而我国尚不具备这样的市场环境。

综上而言,本文认为分析师由于受到各利益相关方的压力,以及当前我国资本市场环境的制约,更倾向于发布对公司有利的报告,隐瞒对公司不利的信息。就公司欺诈而言,分析师可能存在掩盖效应,通过发布偏积极乐观的报告,引导投资者预期,降低欺诈活动被发现的概率。据此提出待检验假设2。

假设2:上市公司被分析师关注度越高,公司欺诈被发现的概率越低。

(三)股市周期对分析师行为的影响

分析师可能通过发布有偏的分析报告,影响投资者对上市公司的认知程度,进而降低上市公司欺诈活动被发现的概率。除了上市公司自身的状况,投资者认知还同上市公司所处的环境因素息息相关。Wang 等(2010)和Povel 等(2007)发现,经济周期影响投资者对上市公司的认知程度,在经济较好的时候,投资者认为公司即使处于困境也只是暂时的,会放松对上市公司的监督,而当经济周期下行时,更凸显出公司个体质量的重要性,投资者会对公司进行更加严格的监督。我国上市公司的股价与大盘指数关联度极高,投资者行为显著地受到股市周期的影响,公司股价严重脱离基本面的现象屡见不鲜(尤其是在股市上涨的时候)。因此,就中国的上市公司而言,股市周期相比经济周期对投资者认知的影响可能更加显著,而投资者认知的变化可能反过来影响了分析师的行为。具体而言,当股市周期较好时,投资者“热情高涨”,主要关注股价的系统性风险,降低对单个上市公司的监管密度。在这种状况下,公司欺诈事件更不容易被发现,分析师对欺诈事件曝光的担忧程度降低,因此其对于降低上市公司欺诈倾向和欺诈曝光的作用均相应减弱。本文将采取两个指标表征股市周期。首先是托宾Q 值,Wang 等(2010)的研究采用托宾Q 值来表征股市周期,发现上市公司实施欺诈的倾向与托宾Q 值有显著的正相关关系。其次是参考许年行等(2012)的研究,以大盘收益率与无风险收益率差值为标准,通过界定每一年为“牛市”还是“熊市”,构建虚拟变量表征股市周期。据此,本文提出待检验假设3。

假设3a:托宾Q 值越大,分析师关注度与上市公司欺诈发生和被发现的负相关关系越弱。

假设3b:当股市为“牛市”时,分析师关注度与上市公司欺诈发生和被发现的负相关关系更弱。

(四)上市公司并购活动对分析师行为的影响

并购活动是上市公司经营活动中极其重要的事项,对公司发展有巨大的影响。韩洁等(2016)的研究表明分析师对于上市公司并购绩效有显著的影响。同时部分研究发现并购活动又与上市公司欺诈有显著的相关关系。Erikson 等(2011)发现,发生欺诈的公司比不发生欺诈的公司更积极地进行并购活动,会把并购活动当作掩饰欺诈的一种策略。Wang(2013)认为,近期参与并购活动的公司会更加吸引市场的关注,因而欺诈活动更容易被发现。此外,我国上市公司的并购活动存在显著的宣告效应,公司股价因并购活动可获得显著的超额收益率(宋希亮等,2008)。因此,一方面分析师担心并购期间上市公司因受到更多关注而导致欺诈活动更容易被发现,另一方面并购活动的顺利推进可能带来的股价上涨可以提高分析师的收益。本文推测,相比没有进行并购活动的上市公司,分析师会付出更多努力来掩盖公司的欺诈活动。因此,本文提出待检验假 设4。

假设4:上市公司近期如果发生并购活动,分析师关注度与欺诈事件被发现概率的负相关关系更强。

三、研究设计

(一)部分可观测问题与Bivariate Probit 模型

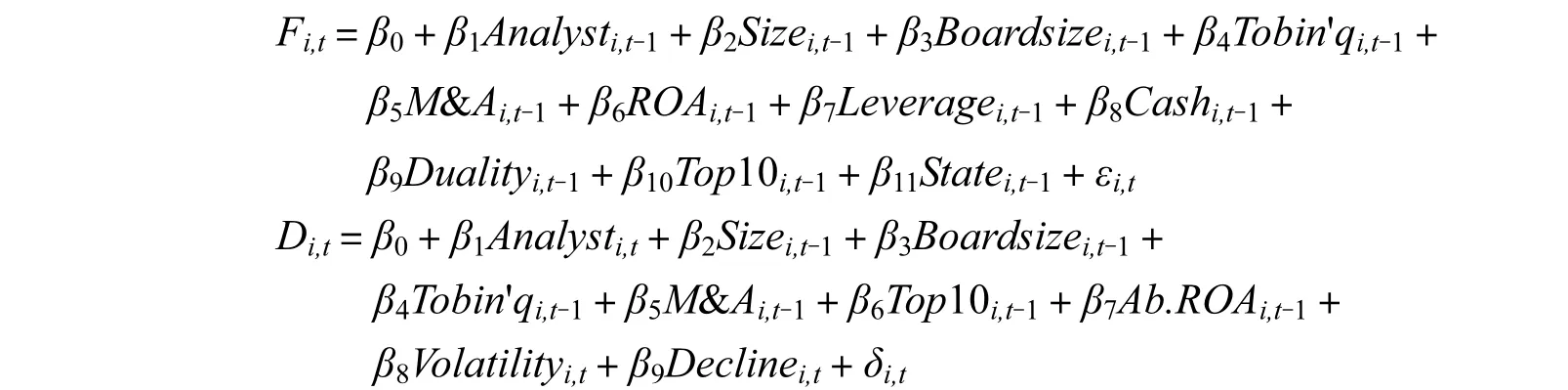

传统研究使用单一的Probit 模型,默认曝光的欺诈事件与所有发生的欺诈事件等同,忽略了欺诈事件最终能被观测到,实际上包含发生和发现两个过程。忽视部分可观测问题低估了欺诈的影响,导致实证结果可能存在较大的偏差。Poirier(1980)最早针对部分可观测问题提出Bivariate Probit 估计法,Feinstein(1990)提出原理类似的控制侦测法(Detection controlled estimation,DCE)。两种方法估计原理相近,只是估计结构略有差异。Wang 等(2010)将Poirier 的思想应用到公司欺诈的研究中,并随着现代计量经济学的发展,引入部分可观测的限定条件。Li(2010)运用Feinstein(1990)的方法模拟欺诈实施到被检测的过程,并证明忽略部分可观测问题对于欺诈活动的估计产生巨大的偏差。自此之后,包含部分可观测的Bivariate Probit 估计方法开始引起金融监管研究领域的关注。近年来,国内亦有学者开始将该方法引入对公司违规行为的研究中(陆瑶等,2012;万良勇等,2014)。Bivariate Probit 估计的基本思想是将研究目标分解为两个阶段,所有能观测到的事件是由发生与发现两个过程共同作用的结果。这两个过程也并非完全相互独立:一方面,两个过程有各自不同的作用机制和影响因素;另一方面两个过程又可能相互影响,有些因素可能同时影响两个过程,从而导致事件的发生和发现是互相依赖的两个阶段。有些属于公司自身的因素会导致实施欺诈的倾向升高或降低,而一些外部因素由于影响欺诈被发现的概率,同样会被欺诈的实施者考虑在内,因而也变相影响了公司欺诈的倾向。同样,有些因素提高了公司的欺诈倾向,外部监督者会将其考虑在内,因而也会影响发现概率。综上,应用Bivariate Probit 估计的思想,本文实证模型的具体设定如下:

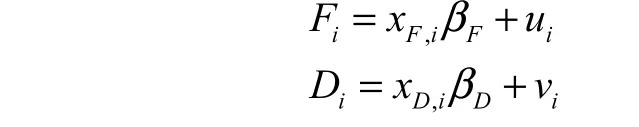

假定iF 表示欺诈事件的发生,当iF =1,表示公司i 实施了欺诈行动,否则iF =0;

iD 表示欺诈事件在实施后是否被发现,如果被发现则 iD =1,否则 iD =0。令:

iu ,iv 分别为各自估计方程的残差,并服从正态分布,如果两个过程互相影响,则相关系数 0ρ ≠ 。

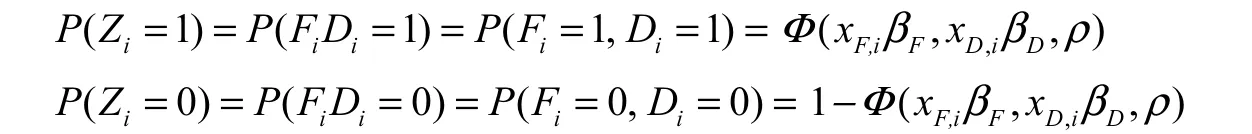

令 Zi= Fi× Di,表示当 Fi和 Di同时发生时的状况,现实情境中只能观测到 Zi=1,即公司实施了欺诈行动并且被发现的状况,或者是 Zi= 0,此时公司或是未实施欺诈,或公司实施了欺诈未被发现。定义Φ 为标准化的二维正态分布的累积分布函数,则两种情况各自发生概率的表达式为:

整个估计过程的对数似然函数为:

通过对该函数进行最大似然化进行模型的参数估计。

由于两个过程互相不独立,因此事件Z 发生的概率P(Z)=P(F)×P(D|F),而非P(F)×P(D),公司实施欺诈的概率P(F)与实施欺诈后被发现的条件概率P(D|F)成为我们关注的目标。为了能单独识别两个过程,要求 ,F ix 和 ,D ix 所包含的变量不能完全一致。,Fix 和 ,D ix 中包含的影响因素被分为三类:(1)不太容易引起外部监督者注意的特征被视为单独影响公司实施欺诈的因素,只放入对P(F)的估计方程中。(2)将与发现欺诈过程相关的因素分为欺诈的事前因素和事后因素两类,有很多事后因素已经不能被欺诈的实施者控制,且很难做出事前的预期,同时又可以被外部监督者观测到,这些事后因素被单独放入欺诈活动的发现过程中,只放入对P(D|F)的估计方程中。(3)一些因素,尤其是发生欺诈的事前因素,既可以被欺诈活动的实施者影响,同时也较容易引起外部监督者的注意,被同时放入欺诈活动的发生和发现两个过程中。比如公司规模和公司的并购活动,规模较大的公司和近期参与了并购活动的公司可能会较容易引起外部监督者的注意,同时公司欺诈的实施者也明白这个道理,因而在欺诈事前会将欺诈活动被发现的预期概率提高,欺诈的预期成本提升,并将这一状况纳入对是否实施欺诈活动的决策的权衡之中,因而影响了公司实施欺诈的倾向。

(二)变量与模型设定

依据以上估计原理的讨论,本文具体的变量设定如下。

1. 被解释变量Zi,t

当上市公司i 在t 年被发现有欺诈活动时,Zi,t=1,未被发现有欺诈活动时,Zi,t=0。

2. 解释变量Analyst

参考现有文献的普遍做法,如果一年内有n 个分析师针对某个上市公司发布了盈利预测报告,则对n+1 取对数,即为当年某个上市公司的分析师关注度Analyst。当报告由分析师团队发布时,跟踪人数视为1 人;单个分析师一年内针对同一上市公司发布多份报告时,也只视为1。此外,并不是所有的上市公司都有分析师关注,因此本文还构建虚拟变量。如果一家上市公司至少有一名分析师关注,则为1,否则为0,从一家上市公司是否有分析师关注的角度考察分析师与公司欺诈的关系。

3. 控制变量

按照上文所述,将控制变量分为三类:单独影响公司实施欺诈的因素、单独影响欺诈事件发现过程的因素及同时影响两个过程的因素。

单独影响公司实施欺诈的因素包括:公司的杠杆比率,Li Minwen 等(2015)发现中国上市公司中发生欺诈的公司比不发生欺诈的公司负债率更高;公司的盈利能力,已有研究发现盈利能力较好的公司不易发生欺诈(Wei Shi 等,2017;Wang,2013);公司所有权性质,公司控股股东为政府部门还是私人部门;公司的现金状况;是否有两职合一的现象,即公司的CEO 是否由董事长兼任。

单独影响公司欺诈行为被发现的因素往往是欺诈实施的事后因素,因此无法被欺诈的实施者纳入预期。我们考虑了三个指标。Jones 和Weigram(1996)指出股票的异常波动往往可以揭示公司的法律风险,因而我们首先关注“股价的波动率”;其次是“股价的收益率”,就欺诈事件而言,股价大幅下跌可能是内部知情人提前抛售股票引起,往往更容易引起市场和监管者的注意,因而我们关注公司股价是否发生大幅下跌的情况;最后是“盈利能力的异常波动”。Wang(2013)认为ROA 的实际表现与估计值的差异(超额资产收益率,Abnormal ROA)过大可以揭示公司的欺诈活动。

同时影响两个过程的因素其一是“公司规模”。较大的公司治理结构较为完善,发生欺诈的概率较低。同时大公司受到媒体和其他各类市场主体更多关注,一旦发生欺诈,可能更容易被发现。Dyck 等(2010)在研究上市公司欺诈的监管问题时认为大公司的部分可观测问题程度非常低,因此将样本限定在资产规模超过7.5 亿美元以上的公司,后续大量实证研究在选取样本时均参照这一做法(Khanna 等,2015;Hass 等,2015)。二是“公司的并购活动”。Erickson 等(2011)发现,发生欺诈的公司比不发生欺诈的公司更积极地进行并购活动,会把并购活动当作掩饰欺诈的一种策略。但Wang(2013)认为并购活动是相对公司其他各类指标更易被观察到的公司特征,之所以我们观测到欺诈的公司并购活动更加活跃,是因为他们更易受到关注从而更容易被发现欺诈。三是“托宾Q 值”。Wang 等(2010)认为,由于经济周期的影响(Povel 等,2007),公司欺诈的发生与托宾Q 值有显著的U 型关系。四是“董事会规模”。Lipton等(1992)认为规模过大的董事会会导致监督效率降低,影响公司绩效。五是股权结构特征,包括“股权性质”“股权集中度”等。刘立国和杜莹(2003)、梁杰等(2004)均发现股权结构与上市公司财务舞弊行为有显著相关关系。

检验假设1 的估计方程为:

在对Fi,t的估计中,解释变量为滞后1 期变量Analysti,t-1,考察的是在欺诈事件发生前,分析师是否可以影响公司的欺诈倾向,而在对Di,t的估计中,解释变量为Analysti,t,与欺诈事件为同期变量。单独估计欺诈事件发现过程的控制变量Volatility 和Decline 与因变量Z 为同期变量,其他控制变量皆为滞后1 期变量。相应地,在检验其他假设时,对Fi,t的估计中使用的交乘项也为滞后1 期变量,而对Di,t的估计则都使用同期变量。表1 列出了各变量具体的定义方式。

表1 变量定义表

续表1

(三)相关情况说明与研究样本

1. 上市公司欺诈与违规行为的比较

上市公司欺诈是一个从监管层到媒体,再到大量投资者表述中常见的字眼,但在国内的学术研究中很少出现。国内大部分相关研究主要以上市公司的财务舞弊或公司违规行为为研究对象,这些行为相对容易界定,不易引起争议,且国泰安、Wind 等数据库皆有明确的记录。但是,这些研究对象并不能与公司欺诈直接等同。财务舞弊是典型的公司欺诈行为,但公司欺诈除了财务舞弊外还有其他多种形式,因此财务舞弊囊括的范围远小于公司欺诈行为,而公司违规行为涵盖的范围则大于公司欺诈。公司欺诈必然违反特定的法律法规,但违规行为不都属于欺诈行为。本文认为上市公司欺诈与一般的(非欺诈)违规行为的区别主要在于:(1)行为主体是否存在主观上的刻意性。上市公司欺诈一般是行为主体刻意以欺骗、隐瞒等手段而达到谋取个人私利的目的,但一般的违规行为可能只是由于公司运营不够规范,或是行为主体主观疏忽造成。(2)本文所关注的上市公司欺诈是以广大中小投资者为欺诈对象的行为,而一般的违规行为并不存在这种情况。中小投资者由于被欺诈,在股票市场“用脚投票”时不能以真实的情况为依据,导致资源的错配,欺诈主体正是基于这种资源错配来谋取个人私利。(3)上市公司欺诈行为往往引起股价剧烈波动,且由于上市公司涉及更广泛的公众利益,行为的后果不仅涉及大量投资者的经济损失,而且造成恶劣的社会影响等,一般的违规行为则不会导致这样严重的后果。本文认为正是因为这三点区别,才使得公众对上市公司欺诈行为更加关注。

2. 研究样本的构建

经过以上分析,上市公司欺诈与一般的违规行为存在本质区别。本文使用的数据来自国泰安违规行为数据库,为了构建一个真正意义上的上市公司欺诈样本,通过对该数据库的详细浏览,共剔除了三类属于违规但不构成欺诈的行为:(1)一般会计处理不当。比如上市公司为避税而采取的一些涉及金额不大的会计处理导致违规,该类行为一般涉及规模极小,不会在资本市场上造成显著的后果,且这些行为一般并不以中小投资者为欺诈客体。(2)非蓄意的违规交易。比如一些违规股票交易是上市公司高管等行为人预先披露了增减持计划,但在相应时间段发生了反向操作,并经监管部门认定是行为人操作失误造成,该类行为显然不构成欺诈。(3)监管部门例行检查中发现公司日常经营中的不规范行为。比如有大量上市公司因董事会成员资料不足、原任董事会秘书离职超过3 月还未聘新任导致违规等等,这些行为并不会造成严重的后果,我们予以剔除。最终我们认为的上市公司欺诈行为主要包括四类:虚假披露、隐瞒披露、延迟披露和违规交易。前三类信息披露类欺诈行为涉及的信息不止包括财务信息,而且包括与公司经营活动相关的重大事项。违规交易则具体包括高管蓄意违规买卖股票、内幕交易以及操纵股价三类。

3. 样本的描述性统计

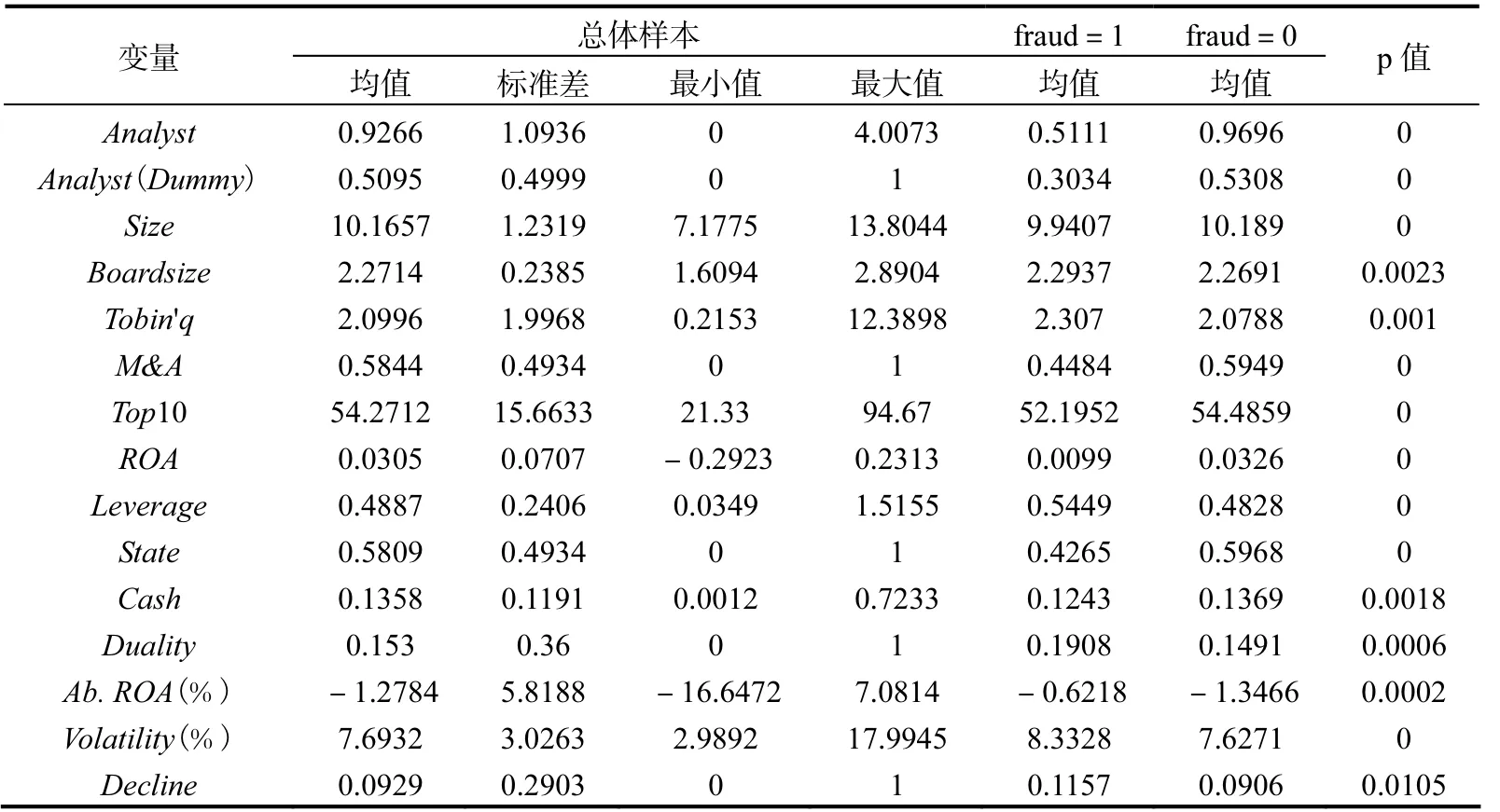

解释变量分析师关注度的相关数据来自国泰安(CSMAR)数据库。由于2005 年以前的盈利预测报告较少,上市公司的分析师关注度普遍在2005 年前后发生了较大的跳跃①在我们的样本中,2004 年上市公司分析师关注度的均值为0.72,2005 年为2.05。,同时由于回归涉及滞后和同期两期变量,因此截至本研究进行时,从因变量欺诈事件的角度看,样本时间跨度为2006 年至2015 年。剔除掉金融类企业、B 股以及部分数据缺失的样本,最终使用的有效样本为11355 个。表2 报告了主要变量的描述性统计情况,报告了各变量的均值、标准差、最小值和最大值。第1 行的变量为经过对数处理的分析师关注度Analyst,样本均值为0.9266,将其经过对数还原,显示样本中平均每家上市公司受到1.5259 名分析师的关注。第2 行的变量Analyst(Dummy)表示分析师关注度的虚拟变量,即上市公司是否至少有一名分析师关注,其样本均值0.5095,表明样本中超过一半的上市公司有分析师关注。第6 列和第7 列将样本按照因变量Z=1 和Z=0 分组,即发生欺诈事件和未发生欺诈事件下各变量均值。第8 列为均值差检验的p 值。由两列数据对比可知,发生欺诈的上市公司的分析师关注度为0.5111,小于未发生欺诈事件的0.9696。虚拟变量Analyst(Dummy)的情况也是如此,并且均值差检验的p 值为0,在1%的水平下显著。从其他变量看,样本中发生欺诈事件的上市公司董事会规模、托宾Q 值、杠杆率、两职合一变量、超额资产收益率、股价波动率、股价暴跌变量的均值均大于未发生欺诈的上市公司,而总资产规模、并购事件变量、资产收益率、国企性质变量、现金资产比率的均值均小于未发生欺诈的上市公司,除股价暴跌事件变量的均值差t 检验在5%以下的水平显著外,其他变量的均值差检验均在1%的水平下显著。

表2 样本描述性统计

四、实证结果分析

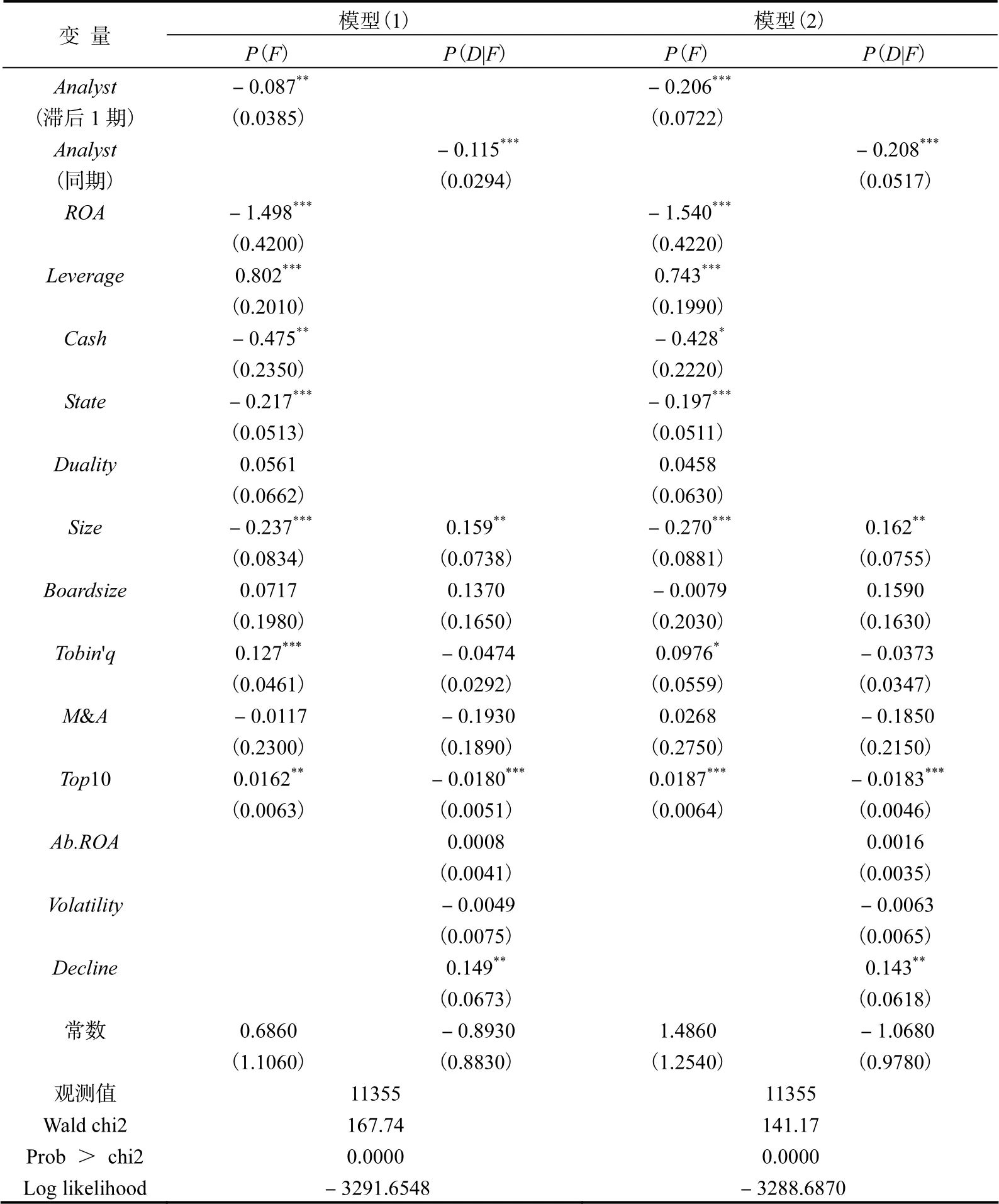

(一)分析师关注度与上市公司欺诈

为避免极端值对实证结果的影响,本研究将所有连续型变量在1%的水平下进行了Winsorize 处理。表3 报告了回归模型(1)和模型(2)的结果,模型(1)的解释变量Analyst 为连续型变量,模型(2)Analyst 为虚拟变量。每个模型的估计结果分成两列报告,第1 列显示的是各变量对于公司发生欺诈活动的概率P(F)的影响,第2 列显示的是各变量对于公司欺诈曝光的条件概率P(D|F)的影响,每个估计结果的第1 行为影响系数,第2 行括号内为稳健标准误。表格的底部报告了样本观测数、Wald 检验值、对应的P 值和对数似然值。在关注解释变量之前,我们首先关注控制变量的结果以考察模型是否可以有效地估计欺诈的发生与发现过程。公司规模Size 在1%的显著性水平下降低了公司实施欺诈的概率,影响系数为-0.237,同时在5%的显著性水平下提高了公司发生欺诈事件后被发现的条件概率,影响系数为0.159。表明规模更大的公司由于内部治理结构完善更不容易发生欺诈事件,且由于更容易吸引公众的关注,一旦发生欺诈事件,更容易被曝光,这与目前绝大多数研究者的结论一致。公司的盈利水平ROA、现金资产比率Cash 与公司实施欺诈行动的概率显著负相关,而公司的杠杆率Leverage 越高会导致公司的欺诈倾向更高,也与大部分已有研究相一致。同Wang 等(2010)一样,托宾Q 值与企业实施欺诈的倾向有显著的正相相关关系,表明在我国的

资本市场,市值与重置成本偏离过大的企业欺诈倾向更高。在代表欺诈的事后因素中,股价暴跌变量Decline 与公司欺诈事件的发现概率显著正相关,表明股价的异常变化确实可以引起监管者和市场的关注,提高了欺诈事件被发现的概率。因此,从控制变量总体的估计结果看,本文使用的估计方程与大部分现有研究一致,表明可以有效地识别欺诈事件的发生与发现两个过程。

表3 分析师关注度与上市公司欺诈

模型(1)的解释变量与P(F)负相关,影响系数为-0.087,显著性水平为5%;与此同时与P(D|F)也显著负相关,影响系数为-0.115,显著性水平达到了1%。模型(2)中的虚拟变量在1%的显著性水平下降低了公司发生欺诈事件的概率,影响系数为 -0.206,并且同样在1%的显著性水平下降低了欺诈事件被发现的条件概率P(D|F),影响系数为-0.208。回归结果与研究假设1、假设2 符合,表明我国的分析师一方面可以抑制上市公司实施欺诈的倾向,具有积极的公司治理作用;另一方面对于已经发生的欺诈事实,分析师并不能进行有效的信息挖掘,反而会起到避免欺诈事实曝光的反作用。两模型对P(F)作用的显著性不同,而对P(D|F)的显著性均达到1%,这或许表明相较降低上市公司欺诈倾向的作用而言,分析师隐瞒、掩盖上市公司欺诈活动的作用更加突出。

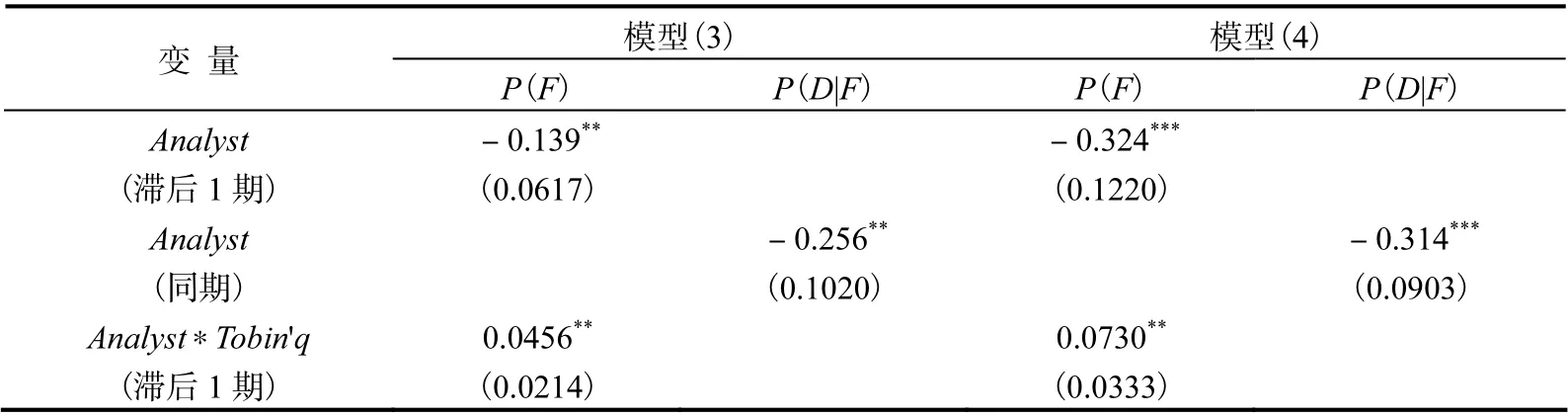

(二)股市周期对分析师行为的影响

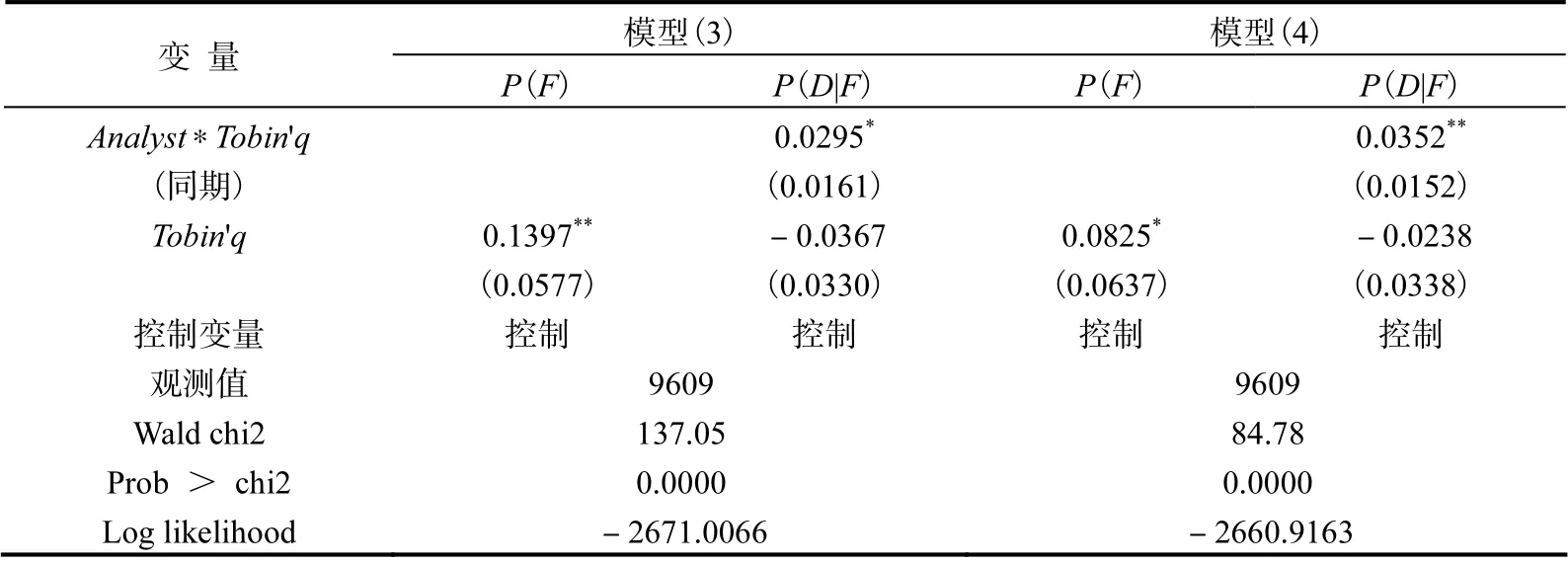

接下来关注股市周期对分析师行为的影响。首先参考Wang 等(2010)研究,以托宾Q 值表征股市周期。在模型中加入解释变量交乘项Analyst∗Tobin'q,表示分析师关注度与托宾Q 值的乘积,表4 报告了回归分析的结果。模型(3)的Analyst 为连续型变量,模型(4)的Analyst 为虚拟变量。结果显示,分析师关注度对P(F)和P(D|F)的影响依然与模型(1)、模型(2)一致,均显著负相关。交乘项对P(F)的影响均为正,显著性水平为5%,模型(3)的影响系数为0.0456,模型(4)的影响系数为0.0730。交乘项影响系数与Analyst 影响系数的方向相反。表明分析师作为上市公司的外部监督者,原本可以有效地降低公司发生欺诈的可能性,但在股市周期上升时会放松对上市公司的监督。

交乘项与P(D|F)也有显著的正相关关系,模型(3)的显著性水平为10%,模型(4)为5%,表明当股市周期向上时,由于投资者监督密度的降低,欺诈事件本身就难以曝光,分析师的担忧程度降低,因此也不太着力于掩盖上市公司的欺诈事件,掩盖效应因为股市周期的上升而被弱化。本文的假设3a 得到验证。

表4 股市周期对证券分析师行为的影响

续表4

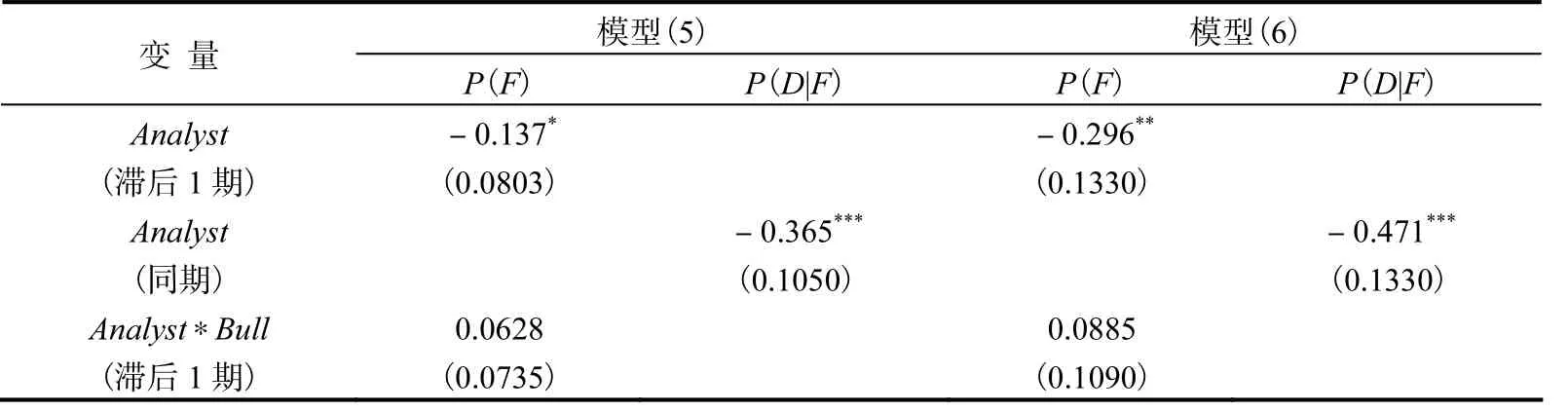

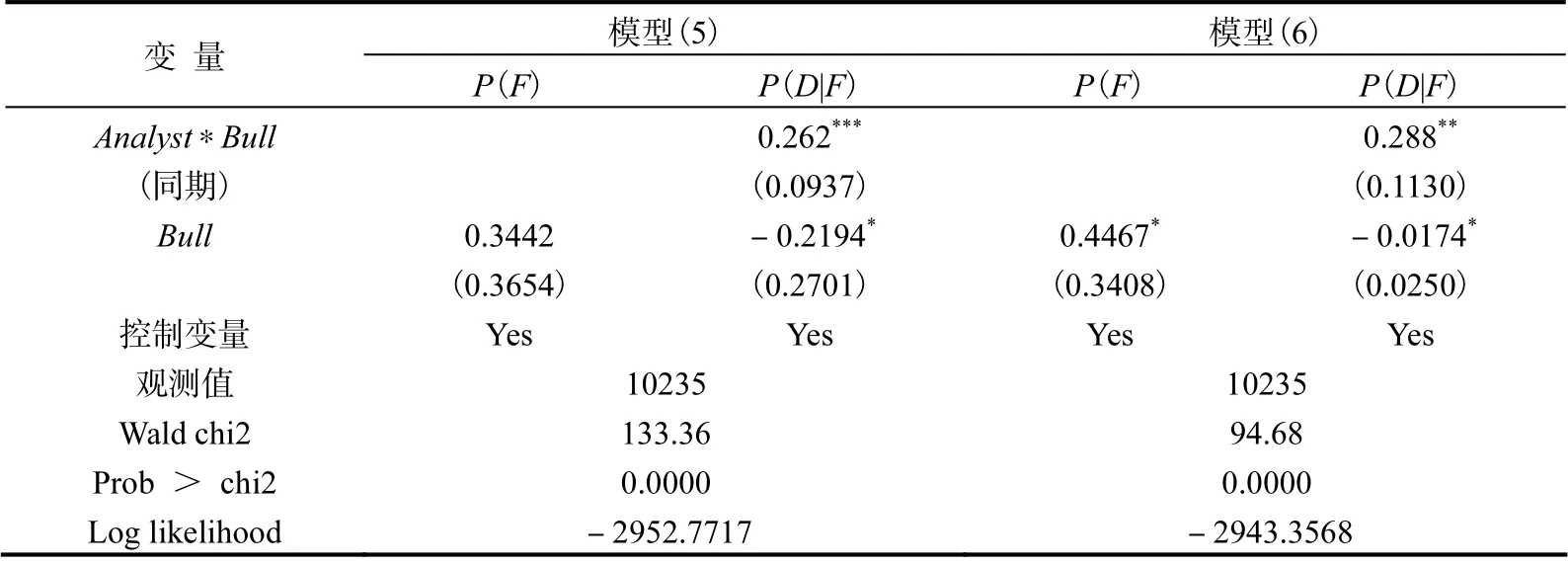

除以托宾Q 表示股市周期,本文还参考许年行等(2012)的研究,以股市为“牛市”还是“熊市”来表征股市周期。该研究使用市场平均收益率判定法来划分“牛市”与“熊市”。Fabozzi 等(1977)认为当股票市场的平均收益率为正时为“牛市”,否则为“熊市”。Lindahl-Stevens(1980)进一步认为判断市场牛熊的标准是平均收益率是否超过无风险收益率。据此,本文以每一年上证综指的收益率代表市场平均收益率,以一年期定期存款收益率代表无风险收益率,并相应做差,每一年的差值分别为:2005 年为 -10.58% ,2006 为 127.91% ,2007 年为 93.45% ,2008 年为-69.32% ,2009 年为77.73%,2010 年为-16.62%,2011 年为-25.18%,2012 年为-0.08%,2013 年为-9.75%,2014 年为50.12%,2015 年为7.66%,2016 年为-13.81%。因此,将2006 年、2007 年、2009 年、2014 年、2015 年界定为“牛市”,2005 年、2008 年、2010 年、2011 年、2012年、2013 年、2016 年界定为“熊市”。定义股市周期变量Bull:如果当年为“牛市”则Bull=1,“熊市”则Bull=0。定义交乘项Analyst∗Bull,并作为解释变量放入回归中。回归结果以表5 报告。同样的,模型(5)的Analyst 为连续型变量,模型(6)的Analyst 为虚拟变量。交乘项对P(F)的影响与模型(3)、(4)方向一致,但并不显著,假设3b 部分未得到有效验证。交乘项对P(D|F)的影响与模型(3)和模型(4)一致,而且显著性水平更高,即分析师对公司欺诈事件的掩盖作用会因股市周期的上升而显著弱化。

表5 股市周期对证券分析师行为的影响

续表5

(三)并购活动对分析师行为的影响

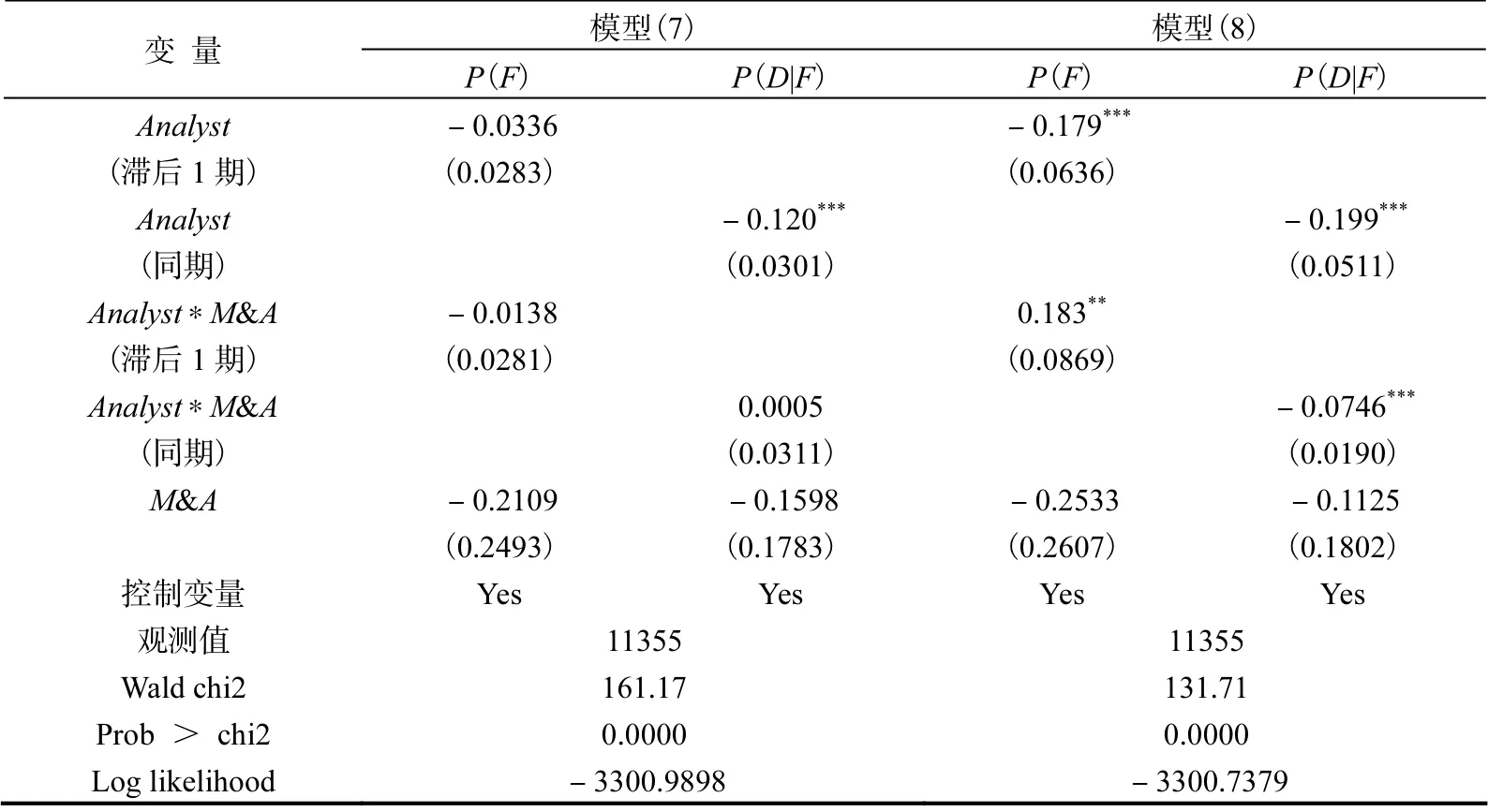

并购活动作为上市公司经营的重大事项,必然也是分析师关注的重点。本文接下来考察,当上市公司参与并购活动时是否会影响分析师的行为。为此,构建交乘项Analyst ∗M&A,即分析师关注度与并购变量的乘积作为解释变量加入估计方程中,回归结果由表6 报告。模型(7)与模型(8)的Analyst 依旧分别为连续型变量和虚拟变量。回归结果显示,模型(7)中交乘项并没有显著性影响,但模型(8)中Analyst 依旧与P(F)和P(D|F)呈显著负相关的前提下,交乘项与P(D|F)在1%的显著性水平下负相关。这表明为了推进并购活动的顺利进行,分析师的掩盖效应会得到进一步增强。研究假设4 得以验证。在同等条件下,如果分析师关注的上市公司参与了并购活动,其研究报告的信息质量(相比没有参与并购活动的上市公司)可能更差;而同样是参与并购活动的上市公司,有分析师关注的公司的欺诈活动可能更难以被发现。

表6 并购活动对证券分析师行为的影响

(四)分析师的盈余预测偏差与公司欺诈

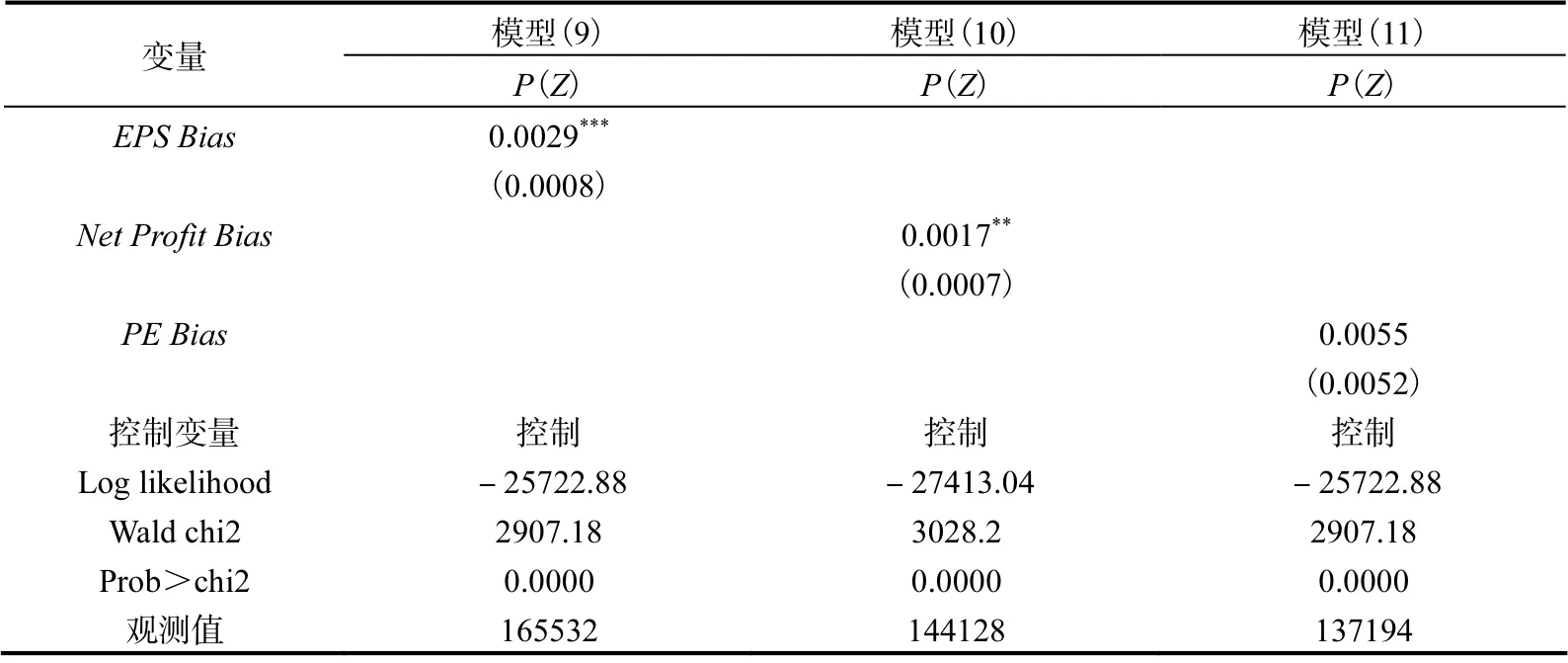

上文指出,分析师倾向于通过发布偏积极的研究报告,引导投资者预期以帮助掩盖公司内部欺诈活动。为此,本节考察证券分析师报告的盈利预测偏差与上市公司欺诈的关系。盈利预测偏差的测度包括对每股收益(EPS,Earnings Per Share)、净利润(Net Profit)和市盈率(Price Earnings Ratio)的测度。其中每股收益预测偏差的计算方式为:EPS Bias=(FEPS-EPS)/FEPS,FEPS 表示分析师研究报告中对某上市公司某段时间的每股收益预测,EPS 为对应该段时间上市公司最终的每股收益,两者相减并除以FEPS,表示每股收益预测偏离程度。对净利润和市盈率的预测偏差采用相同的计算方法,分别得到变量Net Profit Bias 和PE Bias。研究报告是分析师对上市公司进行考察、调研等活动的结果,发布于实际欺诈活动的事后(如果有)。从理论角度看,盈利预测偏差应主要与欺诈活动的发现过程相关。因此,我们以欺诈事件变量Z 为因变量,以EPS Bias、Net Profit Bias 和PE Bias 为解释变量,应用单变量Probit 估计考察这一关系,回归结果以表7 报告。模型(9)和(10)的解释变量EPS Bias 和Net Profit Bias 分别在1%和5%的显著性水平下与因变量Z 正相关,影响系数分别为0.0029 和0.0017,模型(11)的解释变量PE Bias 的回归结果不显著。模型(9)、模型(10)的结果表明对于发生欺诈事件的上市公司,分析师会显著的夸大盈利预测水平,公司实际盈利与预测盈利的差距相比未发生欺诈事件的公司更大。

表7 盈利预测偏差与上市公司欺诈

(五)稳健性检验

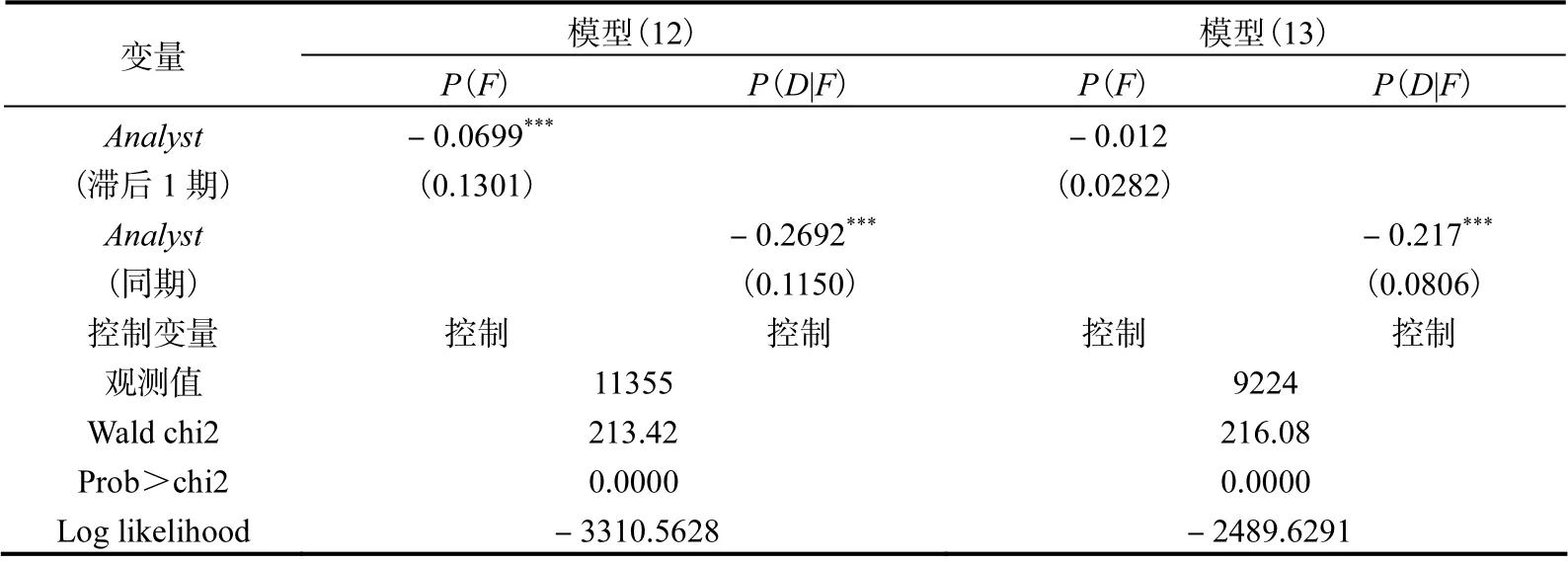

本文关注的主要解释变量分析师关注度和被解释变量欺诈事件之间存在一定的内生性问题。分析师有可能在选择关注目标时主动规避有欺诈活动的上市公司,造成两者互为因果。为排除内生性对研究结论的干扰,本文采用了两个工具变量:一是相同年度同行业剔除掉本公司后的其他上市公司的分析师关注度均值;二是相同年度同地区其他上市公司的分析师关注度均值。由于同行业或同地区面对类似的行业环境、企业外部经营环境,且我国资本市场上常出现行业或地区为主题的“板块”行情,因而他们之间的分析师关注度具有一定的相关性,但公司欺诈作为个体行动,与其他公司显然没有相关关系,满足工具变量的选取原则。本文首先以分析师关注度为因变量并以工具变量和及其他控制变量为自变量进行回归,然后用拟合值作为解释变量重新对模型进行回归。回归结果由表8 的模型(12)报告。分析师关注度在1%的显著性水平下分别与P(F)和P(D|F)负相关,与模型(1)的回归结果一致。表明在考虑内生性问题后,分析师依旧显著地抑制上市公司欺诈倾向,并降低欺诈事件被发现的条件概率。另外,参照Dyck 等(2010)、Khanna 等(2015)、Hass 等(2015)的做法,本文将资产规模低于100 亿人民币的上市公司从研究样本中剔除,进一步弱化了部分可观测问题的干扰,重新进行回归分析。结果由表8 的模型(13)报告,分析师关注度与P(F)依旧负相关,影响系数-0.012,但不再显著,或许表明分析师对小公司的监督效应更加显著。分析师关注度与P(D|F)依旧在1%的显著性水平下负相关,影响系数-0.217。根据模型(1)和模型(2)回归结果或可推断分析师对上市公司欺诈的两种影响中,掩盖欺诈活动的作用可能比降低公司欺诈倾向的作用更加显著,而模型(13)的结果更加充分地说明了这一点。模型(12)、模型(13)的结果表明本文的主要结论总体上稳健。

表8 稳健性检验

五、结论与启示

本文以2006—2015 年中国上市公司为研究样本,应用考虑部分可观测问题的Bivariate Probit 模型,对分析师与上市公司欺诈之间的关系进行了充分的实证检验。结果显示:一方面,分析师可以发挥积极的外部监督作用,分析师的关注度越高,上市公司的欺诈倾向越低,分析师可以有效减少公司欺诈的发生;另一方面,对于已经发生的欺诈事件,分析师关注度越高,欺诈事件被曝光的可能性越低,体现出一种掩盖效应。分析师同时表现出积极和消极的公司治理作用。本文还发现,股市周期弱化了分析师的监督作用,并购活动强化了分析师的掩盖效应。实证结果表明分析师实际上真正关心的是公司是否发生了“欺诈事件”,而非公司是否发生了“欺诈”。分析师的利己动机或激励因素是造成上述现象的内在原因,中国资本市场目前的总体特征则是重要的外部推手:一是分析师会受到来自上市公司、所属证券公司等各类市场主体的压力,导致分析师的行为不能保持足够的独立性和客观性;二是当前市场主导的分析师评价体系以及做空机制的匮乏,使分析师只能通过股价的上涨而难以通过揭露上市公司欺诈行为获得足够的私人收益,因此缺乏主动揭露上市公司欺诈行为的积极性,进而选择积极地掩盖上市公司欺诈活动,以防止股价的大幅下跌。

分析师虽然没有监督上市公司的法定义务,但对公司信息进行真实、客观的挖掘,对公司内部欺诈进行及早揭示,尤其是在股价大幅上涨前及早揭示,降低投资者风险,是分析师理应承担的职责。在美国安然事件中,正是由于分析师和评级公司最先发现了安然财务报表的漏洞,才使这一惊天丑闻得以曝光,避免各方损失进一步扩大。分析师作为具有一定信息和专业能力优势的市场主体,实际可以在揭露上市公司欺诈上发挥巨大的作用,而本文的研究结论表明,这一作用尚未在我国资本市场得到充分的体现。因此,建议一方面对“新财富”“水晶球”等分析师评价体系进行合理的修订①适值本文审稿期间,“新财富”由于评选最佳证券分析师被曝光存在不正当竞争行为,宣布暂停2018 年该项评选。,不能将所有的投票权都掌握在机构投资者手中,或者不能以分析师推荐股票涨幅为单一的评价标准;另一方面,应当在把握总体风险的前提下,加快国内做空机制的发展步伐,以激励分析师积极挖掘上市公司的欺诈活动,培育出一批中国的“浑水”和“香橼”机构,这将极大地降低投资者和上市公司之间的信息不对称程度,提高金融监管效率,有利于我国资本市场的长期、健康、稳定的发展。