李宓本主传说群的生与长

——由一场战争引发的“安魂术”

谭 璐

(华中师范大学文学院/大理大学文学院,湖北武汉,430079)

本主,即“本境福主”,白语称“武增”“增尼”,意为“我们的主人”。在大理,本主是一个村落或一个地区崇拜的主神。本主信仰主要存在于白族民众间,是一种历史悠久的民间信仰形式。在大理白族地区,村落中的集体大事件常常需要本主的允许、护佑甚至参与、裁决;对于个体家户而言,娶亲、产子、治病、亡人、盖房、求学、为官、生财……同样离不开本主,只有在本主护佑下,日子才能踏实、有序地进行。“本主是我们的父母。”[1]白族阿奶的话道出了百姓的心声。本主信仰“是最能代表白族民族特征的标识和文化符号”[2],这一论断则代表了地方知识阶层在审视自身文化时对本主信仰的认可。无论是民众表达还是学术提炼,二者共同证明了一个命题:在白族的地方性知识体系中,本主信仰举足轻重。

在白族本主神系中,有部分本主神来源于历史上的异族人物。他们或因战争、或因文化交流而与白族发生了某种关联,因而被白族人奉为本主。位于下关斜阳峰将军洞的利济将军李宓本主,就是其中较有代表性的一位。李宓(?—754),剑南道留后、侍御史。出生地不详,有学者推测李宓应为蜀地汉人[3]。唐天宝年间,唐王朝与南诏地方政权关系恶化,先后于天宝十载、天宝十三载对南诏发动了两次大规模的战争,史称天宝战争。李宓就是第二次天宝战争中唐军的主帅。在战争中,李宓及部将遭遇南诏和吐蕃军队的合击,唐军惨败,李宓溺亡西洱河。在战后漫长的岁月中,李宓逐渐进入大理地方百姓的本主信仰系统,被奉为“利济将军”。不仅如此,当地人还将李宓家人及部将奉为本主。家人成神与部将成神,促成了以李宓本主为中心的神圣集团的衍生,最终形成了以下关为中心辐射大理、洱源等多地区的信仰势力范围。可见,在整个本主体系中,李宓是一位有较强神圣性和较大影响力的跨区域本主。时至今日,将军洞本主庙仍旧香火旺盛,每逢八月十五本主节和大年三十除夕更是鞭炮不绝、香火不断。

一、李宓本主传说群的概貌

本主传说指围绕本主神灵及信仰展开的民间叙事,它与本主信仰相互依存:抽象的信仰理念和繁复的仪式过程需要具象的、生活化的本主传说加以巩固;而信仰的精神内质又反过来规定了本主传说讲述的主题、流传的范围等。一般而言,信众范围较广的大本主,传说也相应比较丰富。这种围绕某一具体的本主神或节俗而生成的多则本主传说,我们称为“本主传说群”。

对于本主传说的研究,相当部分学者秉持工具论立场,即把传说作为论证自己学科观点的例证或材料。在此类论述中,传说自身难以得到系统、深入的阐发。与此同时,学者们对本主传说本体论意义认知的自觉性稍显不足。与国内传说学界文本研究范式、语境研究范式以及综合研究设想相比[4],本主传说的理论关照还停留在分类、特征等基本话题层面。从传说学的角度对本主传说进行深度阐释的力作并不多见。

在此大前提下,李宓本主传说的研究基础更为薄弱。目前尚未见到搜集、整理的李宓本主传说集,因而建立在文本基础上的对李宓本主传说的专门性分析就更为少见。关于李宓,学者们特别是地方学者更感兴趣的是对李宓成为本主这一文化现象的探究。即便是此类探讨,也很难看到传说素材的介入和传说学视角的分析。本文的研究建立在对相关传说的系统梳理及对相关信仰的田野调查基础之上,从本体论研究视角出发,以传说学为理论基础,借助文本研究和语境研究两种方式,在着力分析传说主题的前提下,试图厘清传说的生长轨迹,并在此基础上结合历史、社会、信仰等多重因素回应李宓成神这一地方文化的热点话题,探究现象背后的“安魂”隐喻。

(一)资料来源

笔者手头有关李宓将军的传说资料三十余则。其中古文献记载的李宓传说主要围绕建冢建祠、封神显圣等内容讲述。当代流传的李宓传说,文本虽不如古文献中丰富,但内容比较多元。

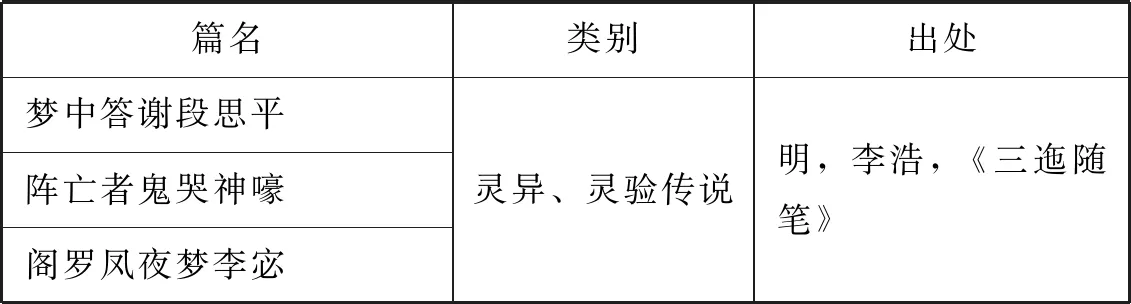

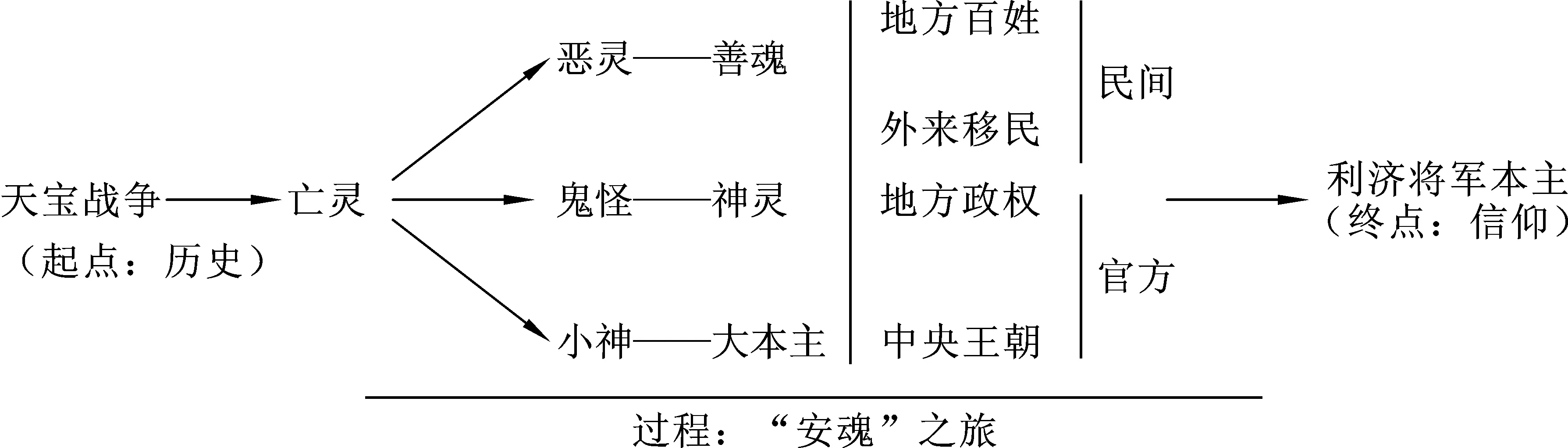

李宓本主传说资料汇总表

续表

李宓传说的文本资料主要来源于三种途径:笔者田野调查、八十年代集成文本和明代笔记。八十年代的集成文本以及笔者在田野调查中采录的文本基本代表着李宓传说的当代状况。由于明初对南诏大理国以来的“在官之典册,在民之野编,全付之一炬”[5],故李宓传说在古代的流传线索及文本,我们主要从明代及以后的文献资料中寻找。在古代文献资料中,明代笔记和地方志书保留了较为丰富的李宓传说文本,基本再现了李宓传说的古代面貌。这些笔记以“随笔”“稗史”“夜语”命名,可见并非“信史”,更多是文人取自所生活时代的民间传闻。其中,成书于明永乐年间李浩的《三迤随笔》,记录风格相对平实,与李浩同时代的张继白的《叶榆稗史》则风格更为奇幻。至明嘉靖、万历年间,《淮城夜语》中有关李宓的传说内容更全面,事件也更为离奇。

(二)传说群分类

李宓本主传说大略可以划分为四类:

第一类,历史事件传说。这一类传说以天宝战争的历史事件为讲述核心,承载着地方民众对战争的记忆、评判和解读。因受制于史实,该类传说的可变因素较少,生发力不强。从流传现状来看,李宓及天宝战争的历史传说,正在由传说初期的主流叙事逐步退居为其他传说的背景叙事。第二类,灵异、灵验传说。灵异、灵验传说基于鬼神观念,有着久远的信仰根基,恶灵作祟、神灵显圣等传说都可归入此类。生命力持久,生发机制活跃是这类传说的典型特征。从传说的当下形态来看,最初发生于李宓身上的多数恶灵作祟传闻事件逐步单一化为鸳浦街的毒誓传说。随着李宓成神及神圣性的不断增强,当下人们更多流传的是李宓作为神灵显圣助民的灵验传说。这类传说有效捍卫和增强了李宓的神性。第三类,神际关系传说。即以李宓与其他神灵关系建构为叙事重点的传说。这类传说数量不多,但值得深思。传说借虚拟的神际关系来隐射现实的信仰格局。随着时代的变迁,神际关系传说的娱乐价值逐步凸显,荒诞性文学色彩更引人注目,而传说的现实指涉和真实意义进一步隐没。第四类,景观、习俗传说。与历史叙事的描述性特质不同,此类叙事主要具备解释功能。即通过将某一景观、习俗与李宓发生关联,来解释景观、习俗的成因,赋予景观、习俗以人文意趣,同时达到借李宓之名之事提升景观、习俗知名度和神圣性的叙事目的。

在上述四类传说中,历史事件传说是其他各类传说讲述的背景和生发的前提;灵异、灵验传说是整个传说群的主体;景观、习俗传说和神际关系传说相对较少。

二、李宓本主传说群的主题

李宓本主传说看似分散,传说群内部却有较为一致的叙事动机——促败将成神、转凡人成圣。这一动机主要通过五个主题得以体现。

(一)“恶灵作祟”主题

传说群中有为数不多的传说把李宓及部将刻画为让人畏惧的恶灵形象。古战场所在地战街鬼怪传说尤为丰富。传说中,每逢夏秋雨季,“万人冢边李宓鬼魂与阁罗凤三十七蛮部鬼魂,常厮杀于洱河两岸,喊声雷震,民常闻之”[6]。李宓的手下也不时发泄一下客死他乡的怨气。兵曹参军事伍文通“每逢七月,常现形于战街南。率阴兵数百,手执戈矛,飞跑格斗如沙场冲杀。文通身着白袍,周身血染,吼杀在前,声闻数里。”[7]

虽然这类传说极少把李宓直接塑造成面目狰狞的恶鬼形象,但在少量传说中,李宓仍旧透露出凶煞之气。《李宓元帅印》中,大理知府得李宓帅印,“至此,府官家多不宁,常梦一将军入府索印,知为唐李宓将军”[8]。流传至今的《鸳浦街的毒誓》生动地刻画了李宓生前求救不得,死后怨力惩戒的将军鬼魂作祟事件。该传说的大致情节为:

李宓战败,来到战街(今鸳浦街)请求收留避难。结果战街人纷纷关门闭户,走投无路的李宓只得投河而死。临死前发下毒誓,死后也让战街人无好日子过。据传,自此后,战街生意冷清,人们生活贫困。原来将军洞李宓本主神像的眼睛就死死地盯着鸳浦街方向。直到后来,重塑李宓像,新神像的眼睛不再盯着鸳浦街,这条街才渐渐繁华起来。[9]

此外,在李宓本主传说中,不时出现佛教高僧为亡灵做水陆法会、念往生咒、讲《盂兰盆经》超度众鬼的情节[10]。就连明朝派驻大理的地方官李浩闲暇时也会抄《金刚经》,“省得巡营时被鬼迷”[11]。这些情节部分地再现了民间防御战争恶灵作祟的实际状况。

在大理,民间习惯把鬼区分为家族亡灵和孤魂野鬼。家族亡灵具有祖先神的性质,对家族有荫庇之功。每年农历七月,地府之门打开,亡灵来到人间,各家都要把家族祖先亡灵请回家中享受祭祀、供奉。七月十四烧包后再统一送走。而孤魂野鬼,多为横死者,又无家可归,常会作祟于人,具有恶灵的性质。出于对这类鬼魂的畏惧与同情,鬼节之时,人们也会在村外或家户之外泼饭布施这些鬼魂。来自他乡异族的李宓及众将士之魂显然不具备祖先亡灵的特质,而他们或溺水或瘟疫或战死的非正常死亡方式也决定了被划归厉鬼、恶灵的可能性更大。有这样的民间信仰背景,产生恶灵作祟传说也在情理之中。

当然,从百姓现实需求来看,他们并不会听任恶灵作祟事件频频上演。毕竟,白族有其特殊的民间宗教态度——“惠及凶神恶煞”[12]。他们会运用这种“用恶”“驭恶”的民间智慧改变事件的性质和导向。的确,从传说的整体走向和李宓在大理地方的实际状况来看,传说并未停留在讲述恶灵作祟的层面,也并未局限于表现百姓的畏惧和好奇之心。在其他的传说主题中,李宓开启了一条从“鬼头”到主神的逆袭之路。和后几类主题相比,表现恶灵作祟主题的传说虽然不多,但它的存在也呈现出人们最初面对战争亡灵的真实心态。

(二)“去污名”主题

在李宓本主传说中,部分传说主要通过对战争的回顾和反思,以达到为李宓开脱“入侵败将”罪名的目的。我们将传说的这类表现主题称之为“去污名”主题。对战争的回顾和反思,常常出现在传说的开头,少数镶嵌在其他故事情节中,极少独立成篇。“去污名”主题也因此表现得比较隐晦。

一部分传说,避开李宓,矛头直指杨国忠,认为他才是战争的罪魁祸首。《青木林万人冢》中李宓夜邀回民马万德至其家,谈及天宝战争,李宓直言:“天宝征战,皆杨氏误国”[13]。类似的表达在其他传说中也时有出现。李宓属下散骑侍郎孙仲与李浩等相会弥陀寺,言及当年战事,孙仲痛陈:“唯天宝一役,唐大将军李宓,忠感天地。南征之败乃杨国忠误国”[14]。时至今日,百姓流传的战争传说也多沿用此说。《李宓与张公健》开头道出战争的缘由:“奸臣杨国忠当道,他为贪边陲之功,……不顾天怒人怨,传令李宓率领十万大兵,再次征讨南诏。”[15]将战争归罪于杨国忠的说法在传说中较为普遍。受杨国忠“征讨不胜,斩首不赦”军令的钳制,李宓个人虽认同南诏的议和主张,却秉着“为将者,禀忠于国,尽职效力”[16]的职责定位,带着“明知前面是火坑,也不能不跳”的复杂心情征战。最终全军覆没,跳河自尽。这类传说巧妙地转移了地方百姓的关注焦点,借杨国忠祸国殃民的“奸臣”形象来弱化李宓的负面影响。并在此基础上,通过讲述李宓明知不可为而为之的艰难处境,强化李宓的无奈、无辜,进而从情感上唤起百姓对李宓的同情。

还有部分传说,借传说中人物之口,体现百姓对李宓战败原因的思考。在这类传说中,除个别篇目将战败原因归结于李宓本人而外[17],绝大多数传说都将战败原因归结于客观环境和阁罗凤一方。传说不时谈到李宓部将中频繁出现的各种不利因素。“道阻粮绝,人误食毒果,马食断肠草死万余。时逢中秋,烟雨连绵,三军泻肚……”[18]“李宓部约八万众,瘟疫、腹胀死二万余。”[19]总之,水土不服是导致李宓战败的关键原因之一。此外,在传说中,李宓用一面能重现战事的古镜再现了天宝战争的场景:“突现一蛮女、一梵僧。僧击钵而唐军耳目流血,女展红帕而烟雾迷漫……”[20]可见,阁罗凤的胜利一方面得益于主场作战,另一方面还与他使用巫术作战手段有关。阁罗凤以巫术取胜,在别的传说中也有生动的讲述。李宓手下校尉郭厚率领将士泅渡西洱河,直插龙尾关,直捣阁罗凤居所。危急关头,阁罗凤的弟弟使用咒语,“突现虎豺巨蟒扑向而来”[21]。瞬间扭转了战局。更有一些传说,将李宓兵败溺沉西洱河的结局说成是阁罗凤设下的圈套[22]。在传说中,百姓对战争原因的思考一方面比较契合历史事实,另一方面也达到了为李宓“败将”身份开脱,使得李宓免于被后世责难的客观效果。

传说还借助“因果”“天意”等观念,来为整个战争定性,化解战争带来的怨气,淡化李宓征战行为的非正义性。李宓梦会阁罗凤,将己方的败北归结于“唐军之败北,非南诏之勇,而天意”[23]。在天宝战争结束不久,李宓给孙女巧珠托梦,梦中告诫后人,“非余不仁,君命难违而伐南诏。白妃以术制胜,余马陷壕沟。天意矣!愿尔等子孙,勿以此为仇怨”[24]。李宓部将朱子贞在与明代文人王惠交谈中也透露了类似的想法:“李宓伐诏,师虽不义,责在君主。南诏之兴,天时地利,事皆前定,谓之遭劫,而非人力能挽回。”[25]南诏、大理国时期,大理地方政权的统治者以佛教立国,佛教思想深入人心。无论是来自吐蕃的藏传佛法,还是来自中原的北传佛法,上至皇室下至平民,此方百姓普遍信仰佛教。长期受佛教文化教化的白族民众内心调柔、友善。他们同情弱者、不喜结怨、向往和平。以此观之,传说从佛家的因果观念,慈悲情怀来观待战争的缘由也在情理之中。

李宓本主传说群中的“去污名”主题,不仅转移了百姓对入侵者李宓的负面情感,部分地化解了战争双方的仇怨;而且淡化了战争行为的不义性质,安抚了数以万计的战争亡灵,为李宓在白族地方文化史上“败将成神”的形象蜕变扫清了部分障碍。

(三)“求安生”主题

李宓本主传说中多处提及唐将鬼魂向历朝统治者讨要安息之地的情节,这类情节表现的主题可称为“求安生”主题。李宓常以梦中相见的方式,与地方统治者交谈,为手下部将讨要安生之地。

李宓首先讨要安生之地的对象就是天宝战争南诏国一方的诏主阁罗凤。在阁罗凤梦中,李宓表明“唐军悲哉,望收葬之”的请求。阁罗凤不仅将唐阵亡将士收葬于青木林,而且“率众祭之”,后来还令郑回作德化碑,将李宓“单葬”“册封”[26]。此外,李宓第五子五郎也常入阁罗凤梦中与之评理,阁罗凤为之修建了五郎祠。另外一位赐予李宓及部将安生之地的人是明代征南副将沐英。在沐英梦中,李宓虽未言明求安生之意,但沐英不仅厚葬李宓,为其建唐李将军祠,而且在当年的战地“战街”重建万人冢,设征南将士牌位[27]。李宓部将兵曹参军事伍文通也曾为将士讨要过碑文。明洪武年间,征南副总兵方政夜游战街,至青木林万人冢碑,遇伍文通。伍文通向方总兵请赐碑文,自此安抚泉下之鬼,再无怨气[28]。正是得益于李宓及部将数度与统治者交涉,大批量战争亡魂才得到了安抚,亡灵世界的秩序才得以逐步建立。

如果说,“去污名”主题更多体现了百姓对历史事件的思考,那么“求安生”主题当来自传讲者对战争亡灵归宿的想象生发。人们基于鬼魂观念,对如此庞大的恶灵群体“求安”心理进行揣摩,催发了“求安生”的传说主题。正所谓鬼魂安、人界宁。在世之时统帅众将士的李宓,身亡之后也要为自己及其他战死者求安生,达到慰亡者之魂,安生民之心的目的。“求安生”传说部分地促进了战争鬼魂世界的形成和运转,有效地推进了李宓形象的蜕变。

值得注意的是,无论是在唐明还是在后世,无论是南诏王还是明将,李宓及部将讨要安生之地的对象都是上层统治者,并且都得到了他们的回应,最终事情得以有效解决,李宓及部将的处境也得到了改善。为何会如此呢?从客观实际来看,也只有权力阶层才有能力改观李宓及部将亡灵的生存状况。更为重要的是,古代的这些传说其记录者都是文化名人、官员。他们对传说的记录、保存乃至创作一定程度上代表了官方对李宓的立场和态度。这里的官方涉及中原王朝和地方政权两方面。

虽然自秦汉开始,中原王朝即已关注西南边疆,但直至唐初,并没有对云南进行实质性的统治,更多是通过象征性的册封来保持一种形式上的统一。比如汉代的“边郡制”、唐代的“羁縻州制”。这些边地统治政策在牵制地方势力的同时也给予地方首领相对的自主权。而“宋挥玉斧”[29]的典故更是表明了宋王朝无心治理西南边地的态度,宋对大理国除保持一些礼节性的“册封”行为而外,基本未采取过多的治边政策。因此,唐宋时期的南诏、大理国也有了一段长达500年的相对独立的边疆民族政权。元代,忽必烈平定大理,站在元王朝大一统的立场上,忽必烈以军礼祭李宓,并封之为“忠义”将军。李宓南征背后的王朝统一意愿以及李宓个人的王朝象征意蕴,随着王朝统一的实质性推进而被激活。这种激活到了明代达到高潮。与明以前历代王朝对西南边地的间接统治不同,明王朝对地方政权和地方文化进行了釜底抽薪式的变革。政治上改土归流,大规模移民;文化上焚烧地方典籍,禁止佛教密宗传播,兴学校、行科举,推行以儒家思想为主导的文化。受此影响,在明代,大理从民族人口比例到文化资源比例上,实现了从“夷”到“汉”的颠覆性转变。以此历史背景观之,对于明王朝来说,李宓之南征行为作为中原王朝入主西南的军事行动,是促成统一的正义事业。而李宓本人的“不屈不降”正符合儒家“忠烈”的思想观念。鉴于此,改观李宓的生存境遇,加重其“忠义”形象的砝码,凸显李宓的神性特质,推助其扎根于地方信仰体系,其意义显然超越了李宓其人其事。明代笔记中所记载的李宓与中原权力阶层梦中交流的传说极好地传递了明王朝想要重塑李宓形象和扩大李宓神性的意愿。

再来看地方政权。作为天宝战争一方的南诏王室是怎样看待李宓的呢?《南诏德化碑》中有明确记载。碑文曰:“其李宓忘国家大计,蹑章仇诡踪,务求进官荣。……而李宓矫伪居心,尚行反间……李宓外形忠正,佯假我郡兵;内蕴奸欺,妄陈我违背。”[30]碑文中的李宓奸诈、善伪饰、好离间,为求个人仕途而忘国家大义。碑刻史料用寥寥数语呈现出南诏王室眼中李宓奸臣败将的晦暗形象。而《龙关太守纪事》中记载:李宓初见沐英之时,告知沐英“(阁罗凤)封吾为龙关太守,享受人间香烟,利济爱民,以保一方平安。并授余金印,统率唐皇两次征伐战殁十万阴兵”[31]。一方面将其定义为奸臣败将,另一方面又册封、建冢、祭祀。看似矛盾的行为背后却体现了战争一方南诏王室的两难。南诏实无与唐朝交恶之心,虽为胜者,但他们也清醒地认识到“德化”才是生存之道。所以,无论是敬是惧,对待这些滞留南诏境内的十万唐军亡灵,南诏王室不可能不管不顾,他们也有主动安魂表和之需求。正因为此,在传说中,李宓及其部将才会不止一次地出现在阁罗凤的梦中讨要安生之地。现实生活中的刀兵相见才借传说之手化成了梦中的友好协商乃至危难之时的鼎力相助。

以“去污名”“求安生”为主题的传说,不仅展现了民间和官方安将士之魂的目的,而且积极有效地推助李宓实现从恶灵到善魂的性质转变。

(四)“显化”主题

仅仅是得到了安生之地,洗去了不好的名声,李宓及部将作为鬼的性质并未改变。如何将鬼变为神呢?就需要大量的显化事迹来推助。所谓“显化”主要指李宓及部将在紧要关头显现神能或异相,扶困济弱。“显化”是李宓本主传说群最核心的主题,也是生命力最鲜活的主题。

在这类主题里,李宓及部将的身份发生了微妙的变化,被赋予一个新的称谓——“鬼仙”。关于鬼仙,传说借李宓部将之口,是这样界定的:“列鬼仙者必须施德于君子,功德显而为正神。天宝战役将士先后十五万余,英魂不散者忠烈之士,可入鬼仙,驾阴风夜行三千里。奇功显著,可现形,形则有形无影。”[32]可见,天宝战争中的相当部分亡魂已经被人们界定为“鬼仙”。百姓眼中的鬼仙一方面保留了“立于月下无影,举止轻飘如絮”,近之“寒气袭人”的鬼形,另一方面又具备了“护佑一方”“救人于水火”且“不图功利”的仙品。他们“常与人交而不怀祸”,时而割断寻短见者之绳索,时而赶跑围攻孤儿寡母的野狼,时而吓走谋财害命的盗匪,以此来保境安民。在鬼仙的领导下,整个阴间秩序井然,还形成了“以阴阳街为鬼市,中元节有买有卖”的阴间贸易。与偶尔为之的恶灵作祟事件相比,鬼仙“显化”助人才是李宓本主传说中主要的讲述内容。

在传说中,李宓及其部将的“显化”,跨越古、今,涵盖官、民。

明洪武年间,主帅沐英攻打龙尾城,身负箭伤,久攻不下。这时,“突然阴云密布,滚滚云气中现一宝幢,上书‘唐’字,现阴兵万余”[33]。带领明军登上天生关。原来是李宓部将朱子贞带领阴兵显圣相助。后又于梦中告诫沐英“壬申六月大冲。此天意难违,望将军多珍重”[34]。明永乐年间,建文帝出走滇西,在李公祠游玩。明成祖朱棣军师派人追杀至此。紧要关头,李宓显圣,建文帝骑上李公祠前泥马,逃脱此劫[35]。

李宓不仅危难之时显圣救助明朝皇室、将领,而且在大理国国王段思平危难之时出手相助。段思平被杨干贞追捕,逃到天生关,忽然阴云密布,空中显现数千阴兵,“风卷帅旗,一将青须凤目,佩青龙剑,曰:‘吾剑南节度使李宓是也。尔日后当大贵,速乘吾骑东逃……’”[36]为段思平指点了一条活路。与大理地方政权的皇室有交流的还有李宓的个别部将。比如阴兵录事崔群。崔群喜欢与南诏王室弟子玩“鬼把戏”。一次附体到南诏军将佐才身上,告诫南诏王室“尔诏王好淫,当速修德,不然休矣”,后与大理国国王正明为友,并预言正明“八年后汝当皈依释门”,后来正明果然被高升泰夺位,出家为僧[37]。

以李宓为首的唐阵亡将士与明代在大理的文化名人也有交往。李宓就曾点化李元阳。在王惠[38]险些被谋财害命之时,李宓部下国子博士朱子贞显现“高数丈,巨脸,口如大盆,利齿似剑,指如枯枝”的骇人形象,吓走了群贼[39]。

此外,李宓及部将除了在官员及地方名人面前显化,也给予地方百姓以帮助。正如《淮城夜雨》中所载:“龙尾城人,神鬼护卫,人心好道,各安其乐,路不拾遗,敬李宓将军,遇事多显化。”[40]前文提到的李宓部将国子博士朱子贞就曾救下一位为生活所迫,试图上吊的妇女,并显化骇人之行,帮助其嗜赌的丈夫戒掉赌瘾。还曾显现金甲神形,惊退围攻一对母子的狼群[41]。

时至今日,李宓本主传说中“显化”等灵验主题仍旧是传说群的核心主题。《灵验的将军符》讲述道:

大理当地某大学生宿舍男生集体去爬苍山,回来后,当晚大家都梦到有鬼来宿舍,不得安宁。原来,大家白天爬苍山的时候,在很多坟头上跳来跳去,所以群鬼找上门来了。听说将军洞的符很灵。宿舍成员就去请了张符贴在宿舍门口,从此就再也没有梦到鬼了。后来,隔壁宿舍也闹鬼,把这张符借去,隔壁宿舍不再闹鬼了,但原来的宿舍成员在符被借走的当晚再次梦到有鬼。于是,大家要回符,重新贴在宿舍门口,自此,再也没有闹过鬼了。[42]

“显化”是信仰传说最常见的主题之一。传说通过一系列“显化”事件的讲述,让原本一场“不义”之战的首领及其部将施恩于南诏大理国王室、明代中央官员、地方文化名人、寻常百姓等不同层面的群体。如果说,“求安生”主题还只是李宓及部将与统治阶层的交往,那么,“显化”主题将李宓及部将的影响力渗透到大理地方群体的各个层面。对于李宓脱离鬼身,走向神坛具有非凡的意义。

(五)“神际关系”主题

在成功位列仙班之后,李宓这样一个外族神将如何扩大自己的势力范围和影响力呢?如果说显化是帮助李宓实现了从鬼到神的角色转变,那么神际关系的讲述则有效地推助李宓由普通神变为地方大本主。

李宓神际关系的建构主要通过两条途径。途径一:建立起以李宓为核心,包括家人及部将在内的家族神团。大理当地人认为,将军洞李宓本主庙附近下村的忠孝将军、打渔村的新王太子、七五村的二将军、关邑的五将军、东门的七娘娘、西门的二井水泉女神,以及更远一些红土坡的大井水泉女神、大庄村的先锋七爷等本主都隶属于这一家族神团。他们不是李宓的子女就是生前并肩作战的部将。

途径二:与地方原有民间信仰对象展开地位争夺战。笔者在将军洞本主庙采录传说一则,基本情节如下:

在将军庙南侧有一座小庙,庙中供奉着一位老太神灵。传说这位老太是将军李宓的大老婆。将军背着她又娶回一位二夫人,性格刚烈的大夫人水府阿奶对此深表不满,一气之下,搬到南边单住。所住之处,正好有山泉从老太胯下之地流出。水府阿奶气鼓鼓地说:“就让你们吃我胯下之水。”所以,将军和二老婆不得不吃流经水府阿奶胯下的水。[43]

将军庙址斜阳峰长年有一股水量丰沛的龙泉水飞泻而下。在大理民间,龙王信仰极为普遍。大理处处皆山涧溪池,人们相信每条溪涧,每个深潭里都有龙王把守。龙王掌管着地方水利资源,风调雨顺的好年景是仰仗龙王的恩泽。对于较大的水源,当地百姓往往会建龙王庙供奉龙王。龙泉水是将军洞周边村民重要的水资源。在李宓本主庙没有建立起来之前,此处极有可能是龙王的地盘。

在此背景之下来看这则传说,其情节颇具隐喻意义。究其实质,这是一场信仰资源争夺战的形象演绎。在大理,不同体系的民间神灵相互争夺信仰资源的情形并不少见,借文学虚构的情节来传递这一意图的传说也不在少数。传说中的李宓大夫人水府阿奶其原型当是龙王庙中原来供奉的龙神。水府阿奶之称及胯下泉水之说,也暗藏着这位神灵原有的水神属性。二者的夫妻关系说明在水府阿奶迁居别处之时,李宓与原有龙神是同时被供奉于庙里的。男女二神共塑一堂,产生夫妻神的联想也属正常。水府阿奶因吃醋迁居别处的情节提供着这样一种极为可能的状况。本主李宓曾与龙王展开过一番信仰资源争夺战,最终李宓胜出,取代了龙王之位,兼并了龙王之职。随着李宓影响力的逐步扩大,李宓俨然成了既能保境安民又能使百姓五谷丰登的多功能神灵。这一点《重修龙王庙记》碑文也有记载:“时或旱涝,祷雨祈晴,随机赴□无或衍期。五谷熟,人民育,而乐□飞鱼乐之天者,神之余荫也。是以里有仁厚之俗,实赖其默佑之也。”原有的龙神水府阿奶的存在价值逐步弱化,最后被从主殿中撤出,偏安一隅。而原有龙神的信仰群体也只有借用水府阿奶胯下之水表明其愤愤之心。

在“去污名”“求安生”“显化”“神际关系”等主题的讲述群体中,有一股力量不可忽视——天宝战争后在大理生存的唐将后裔以及明代戍边的汉族移民。史料记载,明王朝以军屯、民屯、商屯的形式从中原大批量移民云南。洪武二十二年“携江南江西人民二百五十余万人入滇”,洪武二十五年至三十一年“再移南京人民三十余万人入云南”[44]。由此可见,背井离乡、迁居大理实乃被迫之举。身处异域他乡,由此带来的文化震荡急需精神安抚。于是,有着相似族别,相似经历,来自中原、滞留西南的李宓,成为移民群体寄托家园情怀的理想对象,成了他们扎根大理,开创新生活的文化靠山。这一群体,他们乐于借传说开启安魂之旅,帮助李宓洗去蒙尘,从历史跨域到信仰,完成从败将到神灵的蜕变。

“历史就像一位装满记忆的老人,对各种各样的传说进行了某种‘选择’,使传说中那些能够满足人们某种精神需求及解释欲望的内容,在漫长的流传过程中,得以继续‘传说’。”[45]那么,在漫长的流传过程中,李宓本主传说群中又暗含着人们怎样的精神需求呢?“安魂”就是其中最主要、最现实的精神需求之一。具体而言,传说群的主题里暗含着安魂的三个层次。第一层:恶灵变善魂。恶灵作祟传说展现了战后初期人们对李宓及部将的形象定位。经过“去污名”和“求安生”两种途径,李宓及部将让人畏惧的恶灵形象逐渐淡化。从传说讲述的情感基调来看,此时,百姓眼中的他们是客死他乡、无依无靠的孤魂。这种同情同理之心推动传说的讲述者从各个层面为李宓及部将的行径开脱。经由“去污名”和“求安生”的铺垫,李宓的灵魂性质发生了实质性的转变,实现了从恶灵到善魂的转圜。第二层:鬼魂变神灵。仅仅是从恶灵变成了善魂,究其实质还是“鬼”。在变鬼为神的过程之中,显化主题起到了重要作用。从古至今,从民间到官方,从中原王朝到地方执政者,从外来移民到地方百姓……显化,全方位开启了李宓及部将助民帮政的模式。显化以集中凸显李宓及部将神威的方式为这群败将亡魂快速积累了人气和好感。第三层:小神变大神。从先天条件来说,异族入侵败将的现实身份对于李宓成为地方性大本主是有障碍和阻力的。神际关系主题形象地展现了李宓神职提升的手段,再现了神灵进阶之路的坎坷。当然,作用于李宓及部将从恶到善,化鬼为神,变小为大这条安魂之路的因素绝不止传说一个,但从以上分析可知,传说在其中的重要性是不容小觑的。传说呈现了安魂的次第,传说也助力了安魂的实现。

“恶灵作祟”“去污名”“求安生”“显化”“神际关系”这五个主题,既相互配合又逐层深入地推进了众亡灵安魂之路以及李宓形象演变之旅。

三、结论

(一)李宓本主传说群的生长轨迹

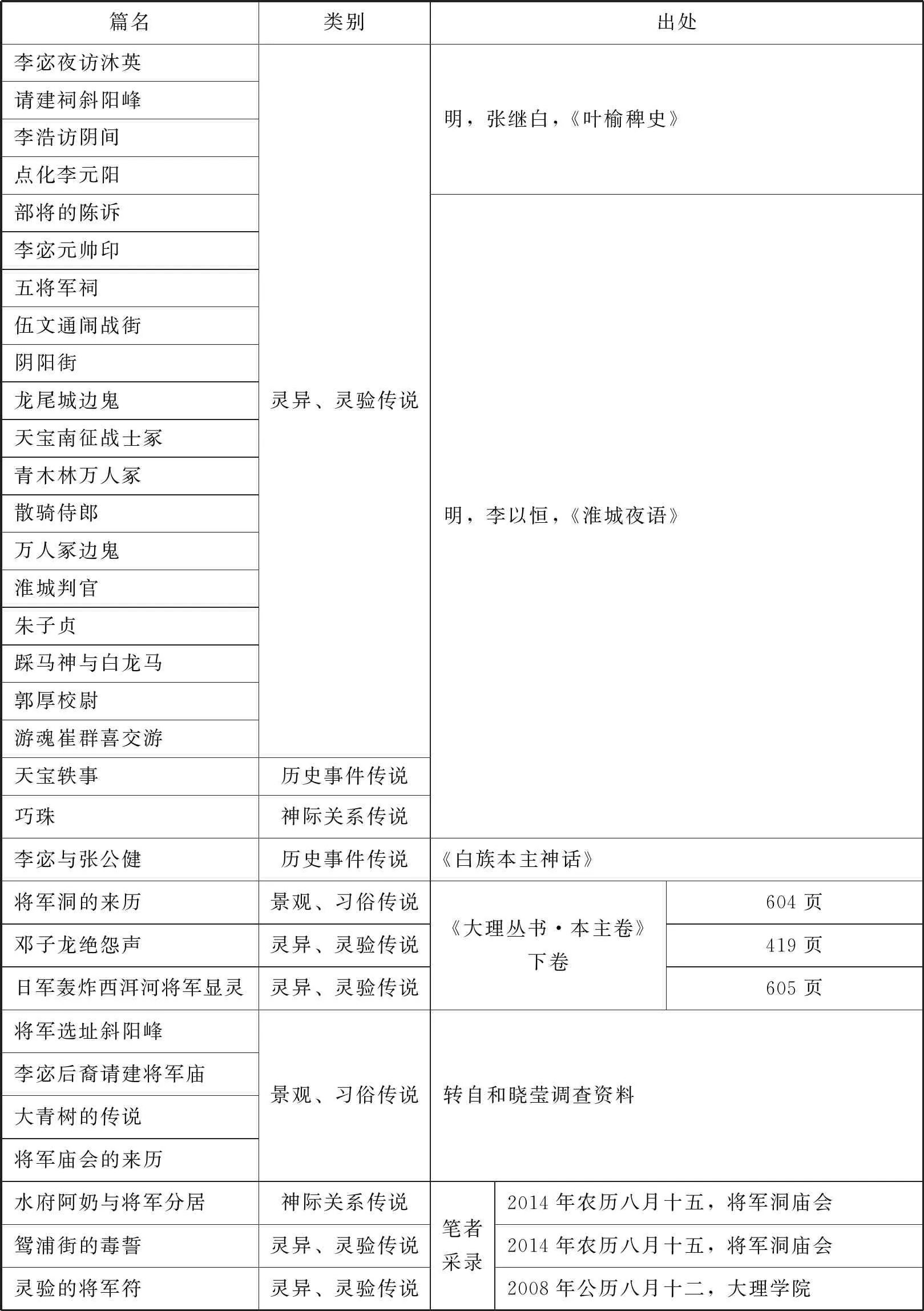

借由对传说主题的分析,李宓本主传说群的生长轨迹也逐渐清晰。图表的方式能更直观地呈现李宓传说群的生与长。

李宓本主传说群生长轨迹图

回望李宓本主传说群的生命史。传说群以天宝战争为叙事原点,受到不同时间多重语境的影响,通过自身叙事策略的不断调整,最终形成了立体、多元、开放的李宓本主传说群。传说群既包含了以李宓为核心,李宓部将为辅助的传说形象群;又形成了以显化为核心,恶灵作祟、去污名、求安生、神际关系为辅助的传说主题群。传说群既包含着选择性记忆、倾向性表述、靶向性改造的叙事手段又承载着淡化历史原点、辅助治边策略、凸显信仰意图、寄托家园意识等多重叙事动机。整个李宓本主传说群以时间为水,以空间为壶,以事件、语境为原料,以叙事策略为柴火熬煮出了白族地方文化史上的一味浓汤。

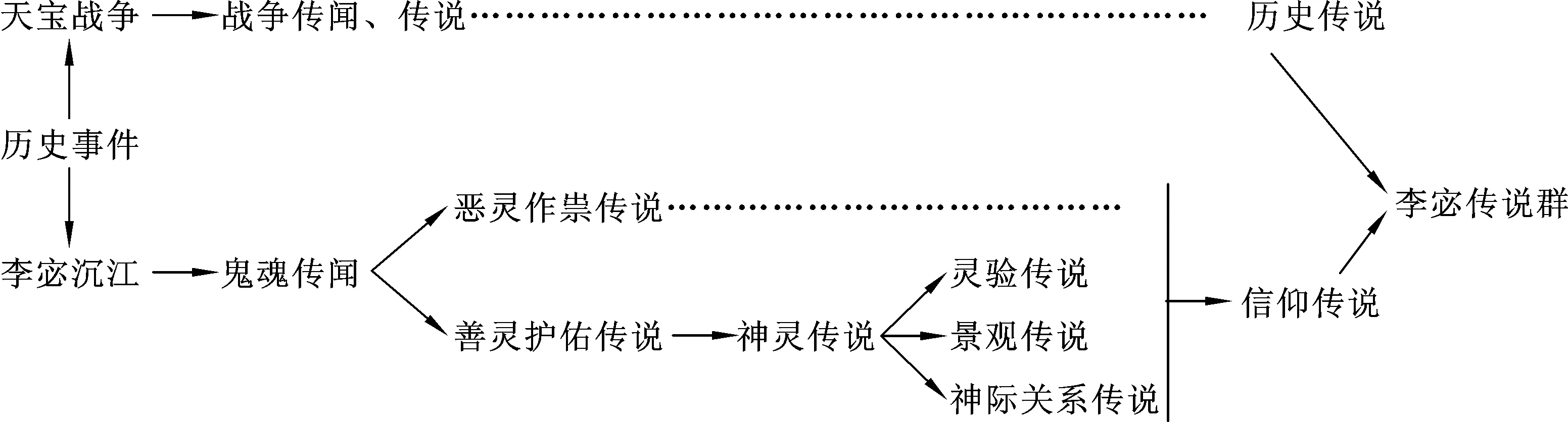

(二)李宓败将成神的安魂轨迹

与传说生长轨迹相对应的是“安魂”的轨迹。

“安魂”轨迹图

“大传统是由少数有思考能力的上层人士所创造,如中国的儒家或道家,小传统则由大多数知识肤浅,或不识字的农民在乡村生活中逐渐发展而成。这个理论极强调大小传统的彼此依存、互相交流的关系。”[46]这种交互之力,在李宓传说的生长以及李宓及部将安魂成神的事件上体现得尤为明显。驱恶用恶的民间智慧,竖“德”立“忠”的官方谋略,异族与他乡的文化认同,地方百姓、外来移民、地方政权、中原王朝……大小传统的力量交流、碰撞、汇合,共同推助本主传说群的生与长,合力实现了慰阵亡将士之魂、安地方百姓之心、长外来移民之志、宽边疆政权之心、稳中原王朝之政、弥中央地方之隙等多重的安魂目的。

作为“在地方生活世界中持续发生作用的一套话语系统”,传说“像多棱镜似的体现着演述者们的各种欲望、动机、观念、情感和策略。呈现的是一派‘喧哗与骚动’的景象。传说正是在这样的话语世界中实际存在,它被地方民众演述着,同时也表达着民众,建构着社会,归根结底,它就是民众生活的一部分”[47]。受后现代史学观念的影响,当代史学家从历史记忆的本质论出发,认识到传说与正史的价值对等性[48]。传说承载着民愿,蕴藏着民智。战争已去,斯人已逝,在由一场战争引发的安魂术中,作为事件的见证者、参与者、推助者和维护者,传说犹如安魂的术士,慰战争之创痛,弥和平之裂隙,变鬼为神,化惧为敬。传说在明,安魂在暗,二者合力将一段沉重的历史改变为和谐的现实。

注释:

[1] 采录对象:沙村莲池会会员(女);采录时间:2014年农历四月二十三日(绕三灵);采录地点:庆洞村本主庙。

[2] 杨政业:《白族本主文化·重印自序》,昆明:云南人民出版社,2009年。

[3] 杨政业:《李宓其人及被奉为将军洞本主新探》,《云南民族大学学报》2004年第2期,第57页。

[4] 谭璐:《当“三套集成”遭遇语境研究——兼论文本研究的当下与未来》,《民族文学研究》2015年第3期。

[5] 林超民、杨政业、赵寅松:《南诏大理历史文化国际学术讨论会论文集》,北京:民族出版社,2006年,第17页。

[6] 大理州文联:《淮城夜语·阴阳街》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第421页。

[7] 大理州文联:《淮城夜语·兵曹参军事伍文通》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第250页。

[8] 大理州文联:《淮城夜语·李宓元帅印》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第234页。

[9] 采录对象:上村洞经会成员(女);采录时间:2014年农历八月十五日(本主寿诞);采录地点:将军洞本主庙。

[10] 大理州文联:《淮城夜语·散骑侍郎》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第230页。

[11] 大理州文联:《三迤随笔·重修万人冢天宝记事碑记》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第42页。

[12] 朱炳祥:《惠及凶神恶煞:一种民间宗教态度——“大理周城白族村田野调查系列之一”》,《中南民族大学学报》2008年第5期。

[13] 大理州文联:《淮城夜雨·青木林万人冢》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第228页。

[14] 大理州文联:《淮城夜雨·散骑侍郎》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第231页。

[15] 大理市文化局:《白族本主神话》,北京:中国民间文艺出版社,1988年,第142页。

[16] 大理州文联:《淮城夜雨·郭厚校尉》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第252页。

[17] 大理州文联:《淮城夜雨·兵曹参军事伍文通》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第250页。该传说的开头讲:伍文通建议李宓用火攻城,“宓弗听……误机误时”,最终导致唐军溃败。

[18] 大理州文联:《淮城夜雨·散骑侍郎》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第231页。

[19] 大理州文联:《淮城夜雨·天宝南征战士冢》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第225页。

[20] 大理州文联:《淮城夜雨·青木林万人冢》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第228页。

[21] 大理州文联:《淮城夜雨·郭厚校尉》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第252页。

[22] 大理州文联:《淮城夜雨·踩马神与白龙马》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第248页。该传说中讲:双方交战,阁罗凤激将李宓,李宓策马桥上中阁罗凤圈套,桥折,李宓陷落泥沼,被阁罗凤军队乱箭射亡。大理州文联:《三迤随笔·重修万人冢天宝记事碑记》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第42页。碑记载:“凤施计以腐木为吊桥,宓闯桥骂阵而桥断,马陷子河。宓为淤泥没胸,亡于乱箭。”

[23] 大理州文联:《淮城夜雨·青木林万人冢》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第226页。

[24] 大理州文联:《淮城夜雨·巧珠》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第232页。

[25] 大理州文联:《淮城夜雨·朱子贞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第246页。

[26] 大理州文联:《淮城夜雨·青木林万人冢》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第226页。

[27] 大理州文联:《淮城夜雨·青木林万人冢》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第227页。

[28] 大理州文联:《淮城夜雨·兵曹参军事伍文通》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第251页。

[29] 《读史方舆纪要》卷66《四川一·山川险要·大渡河》载:宋太祖以玉斧划大渡河为界之后,有一段河床突然下陷五六十丈,以此大渡河再也不能通航。认为此乃天意,证明与大理国不能往来。这就是“宋挥玉斧”之说。有关云南志书中对此多有记载。

[30] (唐)郑回:《南诏德化碑》,《大理历代名碑》,昆明:云南民族出版社,2000年,第4页。

[31] 大理州文联:《叶榆稗史·龙关太守纪事》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第467页。

[32] 大理州文联:《淮城夜语·朱子贞》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第246页。

[33] 大理州文联:《淮城夜语·朱子贞》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第244页。

[34] 大理州文联:《淮城夜语·朱子贞》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第245页。

[35] 大理州文联:《淮城夜雨·踩马神与白龙马》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第249页。

[36] 大理州文联:《淮城夜雨·踩马神与白龙马》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第248页。

[37] 大理州文联:《淮城夜雨·游魂崔群喜郊游》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第257~258页。

[38] 王惠,曾任赵州(凤仪)州官。善诗词,常与李元阳、赵雪屏、杨升庵等地方文化名人以诗文交往。善玉笛,是明朝大理地方乐界知名人士。

[39] 大理州文联:《淮城夜语·朱子贞》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第246页。

[40] 大理州文联:《淮城夜雨·游魂崔群喜郊游》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第258页。

[41] 大理州文联:《淮城夜语·朱子贞》,《大理古佚书钞》,昆明:云南人民出版社,2001年,第245~246页。

[42] 采录对象:大二学生;采录时间:2008年5月12日;采录地点:J1-205教室。

[43] 采录对象:上村洞经会成员(女);采录时间:2014年农历八月十五日(本主寿诞);采录地点:将军洞本主庙。该成员称这股流经水府阿奶胯下的水,后被人们改道别处,所以现在看不见了。

[44] 《云南世守黔宁王沐英传附嗣后略》,《中国戏曲志·云南卷》,中国ISBN中心,1994年。

[45] 万建中:《民间文学引论》,北京:北京大学出版社,2006年,第179页。

[46] 陈学霖:《刘伯温与哪吒城》,《北京建城的传说》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年,第122页。

[47] 陈泳超:《背过身去的大娘娘——地方民间传说声息的动力学研究》,北京:北京大学出版社,2015年,第16页。

[48] 赵世瑜:《小历史与大历史:区域社会史的理念、方法与实践》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第73、88页。