后脱贫时代民族地区绿色发展与减贫的对策研究

郭景福,董帮国

(1.大连民族大学 经济管理学院,辽宁 大连 116600;2.大连民族大学 国际商学院,辽宁 大连 116600)

一、引言

人类发展史就是不断地减缓、消除贫困的过程,每一个阶段性的跨越都推动人类社会的生产、生活达到新的高度。原始渔猎时期的最初文明形成阶段为洪荒之初、本然世界,人类生活在物质极度匮乏的贫困时代,包括人类在内的世界万物自生自灭、循环再生,没有生态环境问题;随着技术工具的发明使用,人类开始有限度的开荒种植,形成自给型、简单再生产,从无色生存进化到灰色农业文明;工业革命以来人类发明制造了机器动力,从蒸汽动力、电气动力到核动力等,人类社会进入到工业文明阶段。这一时期人类成了自然的主宰,开发改造自然的“人本中心论”开始占据主导地位,创造了前所未有物质财富的同时也使得大多数人摆脱了贫穷,但也造成了难以弥补的生态环境创伤:资源严重消耗、废弃物排放激增、土地荒漠化、水污染、温室效应等生态环境问题,使人类自身陷入了生存、贫富差距扩大和不可持续的发展危机。地球是包括人类在内的世上万物的生态命运共同体,从拯救地球家园和自身的角度出发,人类必须突破传统经济数量增长的认知误区,转变工具化、功利化的利益发展观和财富观,摒弃“人本中心”的经济价值观,树立起经济、社会、生态三者和谐共生,人与“山、水、林、田、湖、草”自然万物和谐平等的价值观,寻求一种“经济—社会—生态”三大系统平衡性、协调性与兼容性一致的增长与发展减贫模式,(1)王元聪,陈辉:《从绿色发展到绿色治理:观念嬗变、转型理据与策略甄选》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2019年第3期。即绿色发展与减贫。

我国民族地区(本文指民族八省区及“三区三州”)大多是边疆地区、贫困聚集区、文化特色区,同时又是水系源头区、生态屏障区和环境脆弱区。特别是青藏高原被誉为亚洲水塔、“世界第三极”,具有涵养水源、保持水土、保护生物多样性等重要生态价值。这就决定了西部民族地区在即将完成小康社会建设的“后脱贫时代”,应坚持“绿色发展、生态减贫”的原则,既要持续改善民生,增强内生发展动力,巩固小康社会的稳定性,更要以生态保护、环境涵养为第一要务,确保“一江清水向东流”。

二、民族地区贫困状况与致贫因素分析

2019年8月本文课题组开展了深度贫困民族地区贫困现状的田野调查。表1显示,截至2018年年末喀什疏勒县某村的贫困发生率为18%,那曲双湖县某村的贫困发生率为23%,凉山彝族自治州布拖县某村贫困发生率为40%,怒江州贡山县某村的贫困发生率为44%。显然,上述地方的贫困发生率都远远高于2018年底全国贫困平均发生率1.7%。因此,西部民族地区整体贫困的普遍性、特定族群贫困的深度性仍然十分突出。民族地区,特别是深度贫困的“三区三州”是打赢脱贫攻坚战最难啃的“硬骨头”。

表1 “三区三州”部分村屯贫困现状调查表

“三区三州”民族地区既有贫困的一般性,也有其贫困的地域和民族的特殊性。归纳起来,一是少数民族群众因普通话语言欠缺导致教育落后。表1显示,藏北双湖县和云南贡山县两个村的儿童熟练使用普通话的比例很低,仅2%和5.4%,大多数贫困户户主为文盲或半文盲,又进一步导致其可行能力不足、机会排斥,典型的“因智致贫”;二是自然环境恶劣。高原坡陡、沙漠荒漠化面积大,自然灾害频发,像云南怒江州“看天一条缝,看地一道沟”。这种“高、寒、陡、远”的自然条件和地理环境大大压缩了人们的生产生活空间,阻碍了经济要素的扩散与应用,弱化了发达地区的“梯度转移”效应,典型的“因困致贫”;三是贫困文化和社会发育滞后。有些群众“薄养、厚葬”“等着扶、躺着要”“多子多福”等陈规陋习普遍,还有些宗教信仰使群众习惯于“身体在地狱,灵魂在天堂”的超度状态。这些风俗和习性文化形成了一定区域内稳定的思维定式、价值观念,形成了区域层面的贫困亚文化。这是导致西部民族地区贫困特殊性的社会文化因素。

2020年底,西部民族地区将与全国一道打赢脱贫攻坚战役,全面实现小康社会。但由于脱贫基础不稳定、返贫风险高,加之众多贫困人口生计的脆弱性、自然环境恶劣、灾害频发,兜底保障的有限覆盖等多重因素,有些群众脱贫之后仍然具有很大的返贫可能性。因此,在2020年之后的“后脱贫时代”,对于具有“生态价值重要性、生态地位特殊性”的西部民族地区,同步实现绿色发展与减贫振兴具有重要意义。

三、绿色发展的“三方主体”行为框架

绿色发展理念是人与自然和谐共生生态价值展现的新境界,不仅要求生产全过程中循环利用、生产末端资源化,更重要的是从人的内心深处转变生产与生活理念,摒弃“人本中心论”价值观,综合考量自然系统的承载力,日益凸显生产和消费领域中的生态理性,最大限度地降低人们的生产生活对自然界的侵扰。

“十九大”报告提出“实行最严格的生态环境保护制度”“形成绿色发展生产方式”和“倡导简约适度、绿色低碳的生活方式”。这三点正是绿色发展三方主体政府、企业与公民的行动指南。政府绿色治理的制度体系,比如绿色行政、绿色GDP等是绿色发展宏观层面的制度与机制保障;企业低碳生产与循环协调的产业体系,以及绿色供应链的转型升级等节点和区域之间的协调合作是中观层面绿色发展的关键;公众绿色消费、低碳生活的生态化公民行为体系是绿色发展的微观基础。三方共同构建起“三位一体、多元协同”的绿色治理体系(如下图1)。(2)李维安:《绿色治理准则极其解说》,《南开管理评论》2017第5期。

(一)宏观层面,政府绿色治理的制度设计是绿色发展的基础

政治与经济学者一致认为制度是一个社会成功或失败的首要推动力。(3)[印度]阿比吉特·班纳吉,[法]埃斯特·迪弗洛:《贫穷的本质》,景芳译,北京:中信出版集团,2018年版,第262页。政府颁布的政策、法规是一国经济社会发展的根本,能约束和引导企业经营模式、人们生产生活方式,对绿色发展具有关键的影响力。作为普惠的公共品,良好的生态环境在消费上具有非竞争和非排他属性,需要通过制度规范各方主体的自利行为以保障其持续性,预防“公地悲剧”。各级政府应设计制定绿色治理、绿色发展相关法律法规、制度体系,包括产业生态化为主体的生态经济法规体系,信贷资源扶持低资源消耗、低污染排放的绿色金融政策体系,以改善生态环境质量为核心的政府目标管理责任考核体系,以生活垃圾分类管理的社会制度体系等。“政府有为、市场有效”,政府部门应建立起“事前严防、事中严管、事后奖惩”的生态环境保护全过程监管机制,努力实施和落实各项“绿色新政”。

(二)中观层面,企业生态化运营是绿色发展的关键

企业作为主要的资源消耗和污染物排放主体是绿色发展的关键行动者。应当在生产经营的各个环节开展生态化治理的“细胞工程”,建立起“资源—产品—再生资源—再生产品”的循环生产方式,以较少的自然消耗获得较大经济社会福利。在西部民族地区,特别是生态功能区周边应协同推进区域、地方政府、产业的绿色治理,严格坚守“生态门槛”、严防突破“生态红线”,对所有企业采用更严格的环境标准、节能技术,建立起“清洁生产、资源梯级循环利用、废物交换利用”的绿色产业体系和绿色经营体系。

(三)微观层面,公众践行绿色生活是绿色发展的根本

公民是社会的细胞,是政府绿色治理、企业生态化运营的执行者。“生态公民”意识胜过千万条法规,教育引导公民承担起生态社会责任,树立起绿色居住、绿色消费、绿色出行的理念是解决生态环境问题的根本之策。民族地区应结合少数民族传统生态伦理文化努力培育少数民族群众的“生态公民”意识,树立起协调的自然观、节俭的消费观、持续的发展观,通过教育、法律、行政、经济等措施,构建起公民自觉的生产、生活行为规范。如垃圾分类、节水省电,不使用塑料包装袋、不使用一次性消费品等,努力创建无废村镇、无废社区、无废牧场等。

地球是包括人类在内所有生命的摇篮,人类应认识到人与自然界的共生性、一体性,善待生命就要善待地球,保护地球这个人与万物的生命、生态共同体,善待共同体生物圈中的生物多样性及其生命环境,人类才能永续生存与发展。这就是绿色发展的核心理念。

四、后脱贫时代民族地区绿色发展与减贫路径对策

民族地区应传承和发扬传统生态伦理思想,树立低碳消费、人与自然协调的绿色发展理念,持续实施生态修复、完善生态补偿,以产业贸易绿色化和清洁能源的开发利用等推进减贫与绿色发展。

(一)推进民族地区各类生态资源“三权分置”,促进绿色发展的“制度减贫”

市场经济的基石则是契约、信用和清晰的产权界定与保护。经济学的“资源稀缺性”和人的“自利性”两个基本假设使得产权制度不仅约束人们的行为,避免“负外部性”,也能激发人们的内在积极性,促进有利于生态资源保护和生态系统修复的生产生活方式,产生有利于绿色发展的“正外部性”。

“法律变通”是在国家统一法律框架下实现尊重少数民族差异性的制度设计。民族自治地区可发挥民族自治的政治立法权优势,根据当地区域生态环境、社会经济和民族宗教等特殊情况,在符合国家有关法律精神基础上进行“变通”,制订自治条例或单行条例。一是在国家重点生态功能区行政范围内放弃GDP考核指标,不再是以经济增长为第一要务。实施产业准入负面清单制度,强化产业准入管理和环境底线约束;二是拓展国家“土地三权分置”的法规制度,建立健全促进民族地区生态资源(山、水、林、田、湖、草)“三权分置”的法规制度,“明晰所有权、落实交易权、放活经营权、保障获益权”。这种对生态资源扩展版的“三权分置”制度有利于促进城乡要素平等交换、自由流动和社会资本“上山下乡”,通过这种“加杠杆”过程活化民族地区长期沉淀的绿色生态资源,形成生态资本并促进绿色产业发展和生态资源的保护,进一步形成“绿水青山转化为金山银山”的减贫与绿色发展路径。2016年贵州六盘水市提出的乡村生态资源“三变”改革本质上就是要对乡村各类资源确立所有权或使用权,增加农民的资产性收入。三是加大对企业生产制造、民众生活方式的约束引导,推进生产和生活“减污、降废”。

(二)传承和弘扬少数民族生态伦理文化,促进绿色发展

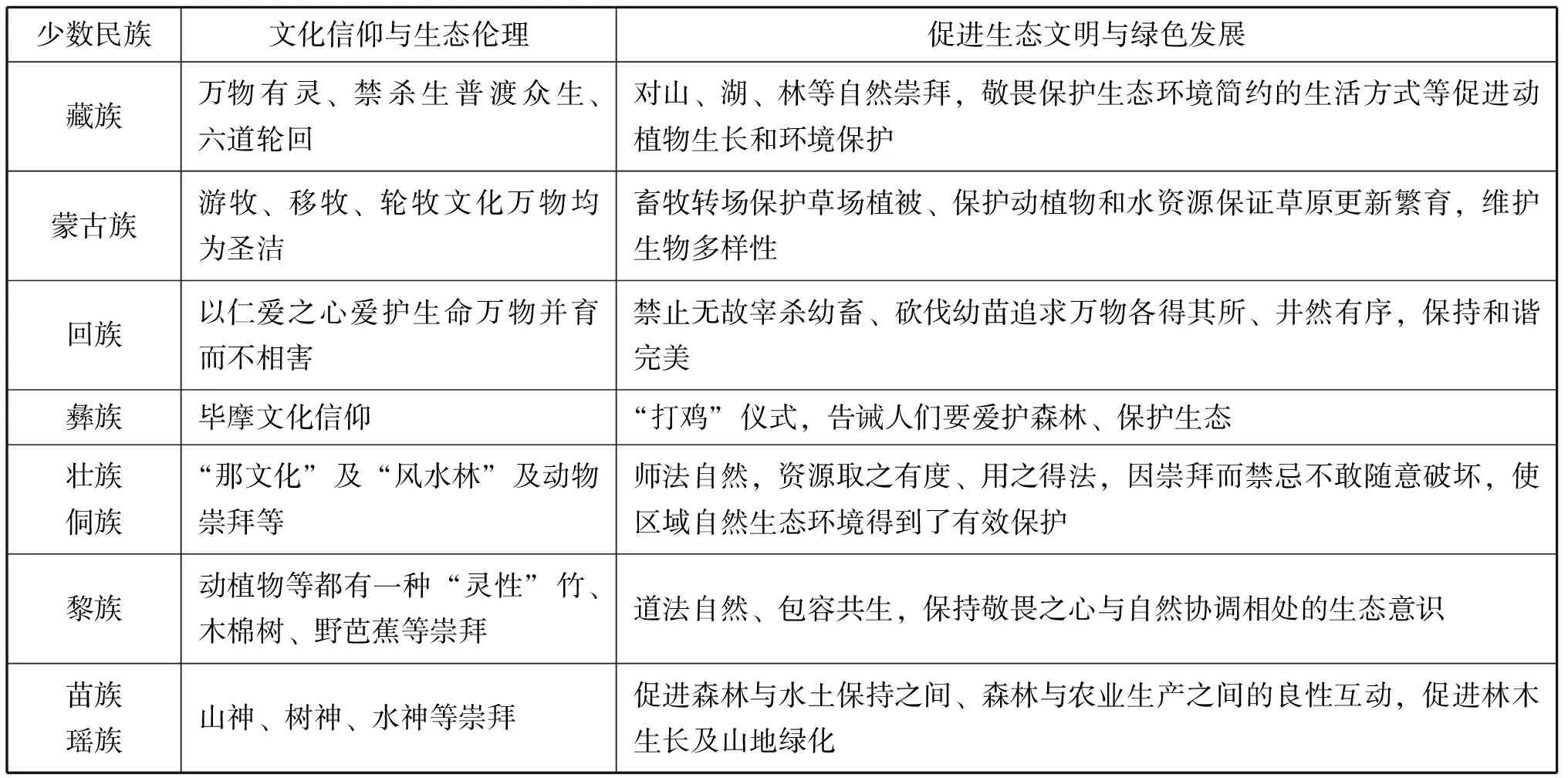

理念、文化价值观、生态伦理等能够对人的内心和行为产生深远的影响,对民族地区绿色发展具有内在的、持久的促进作用。少数民族群众在生存发展进程中形成了独特的生存、生产和生活方式,以及保护生态环境、珍惜野生动植物的生态伦理和深厚的传统生态文化。比如整体和谐的自然观,天人合一、万物同源,人应与自然和谐共生;敬畏生命的平等观,众生平等、万物有灵,人应当敬畏自然;循环利用的生产观,万物有限、简朴生活,人应有节制地利用自然等等(见表2)。

表2 我国部分少数民族的文化信仰与生态伦理

资料来源:作者根据有关资料整理。

西部少数民族群众自然崇拜的生态伦理和传统文化对人的行为具有潜移默化的约束引导作用,是一种内在持久的信念与力量,是对绿色家园“心灵守护”的文化自觉。应继承与弘扬这种以生态价值观念为准则的生态文化,提升少数民族群众文化自觉意识,有助于形成生态、生计与生命互惠耦合运行机制,有利于构建民族、文化与生态共同体,进一步促进生态文明建设与绿色发展。

(三)发挥生态文化资源优势,培育一、二、三产业融合发展的“第六产业”增长极

人们对健康和生命价值的美好追求是永恒的、无止境和无边界的,以文旅、康养产业拉动经济增长成为先进国家优化产业结构的显著特点和普遍模式。民族地区产业结构转型升级既要符合市场需求趋势,即产业结构合理化,又要以主体生态功能区理论、生态经济理论等为导向,充分发挥生态资源、文化资源禀赋优势,培育构筑“一二三产业融合发展”增长极,占据产业价值链高端,牵动相关多业增长,即产业结构高级化。

长期以来,我国民族地区产业低端、经济滞后,特别是有的“直过民族”地区直到上世纪末还延续着“刀耕火种、烧荒轮歇”“种一山坡、收一土锅”的原始生产生活态势。随着西部大开发和“一带一路”倡议的实施,民族地区各类产业有所增长和发展,由于资源要素制约,特别是技术、人才等匮乏,在加工制造第二产业上难以与东部沿海发达地区竞争。但是,我国民族地区在生态和文化资源相对丰裕度较高,25个重点生态功能区有16个位于或部分位于民族地区,森林资源占全国的47%,水资源占66%,草原面积占75%。(4)国家民委 《中央民族工作会议精神学习辅导读本》,http://www.seac.gov.cn/seac/xxgk/201506/1073900.shtml[2015-6-1].同时也有少数民族多彩绚烂的传统文化,比如藏族的宫、伊斯兰的寺、傈僳族的刀山火海、彝族的火把等都代表着本民族的特色文化符号。显然,民族地区良好生态环境和特色文化能够满足人们日益增长的对美好生活的需求,能促进休闲健康、生态文旅、商务度假产业的蓬勃发展,其资本属性日益凸显,有必要将其纳入经济增长分析框架。因此,应通过制度与组织管理创新精耕细作民族地区的“绿水青山”“冰川雪山”以及“文化宝藏”,使之转化为促进高端一、三产业发展的生态资本和文化资本,推进民族地区形成“宜居、宜业、宜生活”的文旅和休闲康养产业增长极,进一步综合运用“农业+”“旅游+”“生态+”“文化+”“互联网+”等方法路径培育和发展绿色健康产业综合体,即一、二、三产业融合发展的“第六产业”增长极(1+2+3=6,1x2x3=6),(5)娄向鹏:《农产品区域品牌创建之道》,北京:中国发展出版社,2019年版,第218页。推动民族地区“生态(文化)资源—生态(文化)资本—生态(文化)产业—生态(文化)富民”的绿色转型升级,有效实现了民族地区“发展生产脱贫一批”。

(四)实施和完善生态移民、生态修复、生态补偿,实现“生态富民”的绿色发展

生态移民(Ecological Resettlement)、生态修复(Ecological Restoration)和生态补偿(Ecological Compensation)与生态文明建设和绿色发展具有目标、价值及地域空间上的一致性。我国民族地区一定地域范围内深度贫困、生态脆弱性和敏感性多重叠加,未来应继续实施生态移民,有重点的修复区域生态环境,建立导向明确的生态补偿长效机制,多维度推进民族地区生态化发展与绿色减贫。

生态移民,即生态脆弱地带的异地搬迁,是人让位于自然生态环境,使其修生养息。一些西部民族地区农牧区的贫困与生态环境脆弱、恶化有着密切的共生因果关系。生态脆弱区的环境承载力低、基础设施滞后等限制了产业发展,所形成的“生态型贫困”具有持续性、反复性、顽固性特征;反之在贫困地区人们由于贫困而谋生,不断开发利用有限资源又加剧了生态环境的恶化,破坏区域可持续发展的根基,加剧贫困,如此循环形成了“PPE恶循环”,即贫困(poverty)、人口(population)和环境(environment)之间的恶性循环,或称为狭隘空间内的“自我剥削”(self-exploitation)。因此,实施生态移民搬迁,特别是把处在生态功能脆弱区、生态功能区、资源环境载力严重不足,以及地质灾害频发地带等不利于生态环境保护和人的生存发展地域的群众搬离出去,实现“防灾阻贫”“离灾防贫”,阻断人与生态环境之间的“互恶交替循环”是实现美丽与发展共赢的有效选择。

生态修复又称“生态重建”,是针对受到人们生产、生活干扰或损害的自然生态系统进行适当的“人为增绿”,有效遏止生态系统功能退化,依靠生态系统自然“能动性”恢复生态系统的自组织和自调节功能,使退化或受损的生态系统回归到原始可持续的自然状态,(6)曹宇,王嘉怡:《国土空间生态修复:概念思辨与理论认知》,《中国土地科学》2019年第7期。即通过“人化自然”实现“天然自然”的回归。内蒙古阿拉善是沙漠化最严重的“生命禁区”,大多地方是不适合人类生活的“沙窝子”。2014年阿拉善SEE生态协会启动了“一亿棵梭梭林”的生态修复项目,目前已有超过5000万棵人工梭梭树在阿拉善沙漠里生根成长,旨在阻止腾格里、乌兰布和巴丹吉林三大沙漠“会师握手”。

生态补偿是一种生态系统服务使用者和提供者之间的经济交易行为,大多表现为一种政府购买生态公共品行为,补偿保护者因坚守“绿水青山”而失去发展的机会成本,缓解因生态保护而导致的“美丽贫困”,形成受益者付费、保护者得到合理补偿的良性局面。生态补偿是对地大物博(资源无限、环境无价)观念认识的纠正,被认为是为满足公众对良好生态环境需求而进行的制度安排,应努力建立起市场化、多元化的生态补偿机制,实现对民族地区森林、草原、江河、冰川、湖泊、湿地等重点领域和禁止开发区域、重点生态功能区的生态补偿全覆盖。应设计合理的补偿标准和考核方式,通过多种补偿模式激励和引导参与补偿的农牧民从事多种“益环境”的经营,从而摆脱对生态环境的生活依赖。

(五)以生态循环农牧业推进民族地区绿色发展与减贫

生态农牧业是指运用生态学、生物学、经济学的原理指导农牧业种养殖的全过程,利用农牧业中的生物群落与相邻自然环境之间的物质和能量转换和生物之间的共生、相养规律,促进物质的累积循环利用,建立起多业并举、多级转换、良性循环的立体网状农牧业生态系统。(7)王云华: 《“双生”循环系统下的生态农业与乡村振兴路径探析——基于生态与经济的视角》,《吉首大学学报(社会科学版)》2019年第2期。生态农牧业以资源永续利用为导向,推动形成农业生态化循环方式,实现前端减量化、过程清洁化、末端资源化的生产过程,进而提高农牧业可持续发展力。这种绿色农牧业发展模式是将有利于农牧业产量的养殖耕种模式转向有利于生态平衡的生态化模式。生态农牧业要求在源头上控制化肥、农药、杀虫剂等外来污染物,采用共生动植物的自然排泄物、废弃物等有机肥料提高土壤、草地地力,提升农牧业产量,又有效地保护了农牧区的“山、水、林、田、湖、草”等自然生态资源。在生产过程中遵循生态群落自然共生形成的多种动植物“食物链”关系,在产业链上形成多种有机供给需求的闭环,创造多重业态价值,实现绿色产业价值链拓展升级,既提高了农牧业资源利用效率,又促进农牧业的绿色发展和动植物多样性保护。

相关统计公报显示,2018年我国第一产业占国内生产总值的7.2%,而民族八省区中广西占14.8%、贵州14.6%,西藏和宁夏7.6%,均高于全国平均水平。因此,农牧业的生态化发展对民族地区的绿色发展与生态文明建设具有重要意义。贵州从江县依托“九山半水半分田”的生态环境创造了“稻、鱼、鸭”复合种植养殖生态体系,筑牢了侗族群众的生计基础和生态保护的自然体系。一是鱼、鸭捕食稻纵卷叶螟和落水的稻飞虱,减轻了害虫危害;二是鱼、鸭可以吃掉杂草,产生有机粪便又翻土,有利于肥料吸收;三是良好的稻田生态环境使得螺、蚌、虾、泥鳅、黄鳝等动物和种类繁多的野生植物共生共息,数十种生物形成多个共生“食物群落”,保护了生物多样性。(8)石勇:《发展生态农业要充分考虑农产品的地域特性》,《中国稻米》2013年第9期。

(六)繁荣边境绿色贸易,促进民族地区绿色发展

绿色发展的物质基础是经济绿色增长,而经济绿色增长则源于一定区域依托特色资源优势、技术创新优势和地理区位优势而进行的商品及服务的生态化制造和绿色贸易。

我国“一带一路”开放战略将民族地区从以往对外开放的边缘末梢推向了前沿阵地,区域跨境合作桥头堡的作用日益凸显。民族地区具有特殊的地理地貌、原生态自然环境,应努力发展高原、特色、生态、有机农牧业,对接国际质量标准体系实现特色产业高质量绿色发展,构建现代高品质的农牧业绿色生产体系、绿色物流体系和市场服务体系,努力在绿色农牧业的国际贸易中占据一定份额,有效实现特色产业脱贫。甘孜州九龙县属山地、河谷地貌和典型立体气候,山青、水秀、天蓝、地绿,独特的自然地理和气候条件孕育了高品质的九龙特色产业,包括松茸、羊肚菌等原生态营养品以及素有“雪域贡品”之称的九龙天乡茶等,产品出口至日本、韩国、意大利等高端市场;与一二产业相比,第三产业是对自然资源消耗最小,对环境影响最小的产业。民族地区应发挥我国人力资源和技术优势、边境区位条件,将口岸建设与国际经济走廊、边境经济合作区等有机结合起来,积极拓展与周边国家在交通运输、通讯信息、金融保险、教育医疗、文化体育、高端民族文化旅游产业等第三产业的交流合作,以绿色服务业贸易促进民族地区绿色发展,减贫振兴。

(七)积极开发和应用清洁能源,推进“绿色减贫”

能源电力是经济增长的基础动力,是人们生产生活的基本保障,也是生态环境问题的根源之一。我国民族地区,特别是深度贫困的“三区三州”广大农牧区长期以来缺乏稳定的电力供应是造成经济滞后、群众生活贫困的重要因素。截至2018年12月西藏那曲劳麦乡仍有几个村没实现稳定的电力供应,四川甘孜州尚有多个行政村无通讯覆盖。这种“非收入差距”导致广大农牧民生产、生活成本高,效率低,返贫风险高。

工业化进程中,人类对化石类能源的大量消耗而引起的资源环境与可持续发展压力日趋加大,各国将目光聚焦在清洁能源的开发利用上。一般来说“清洁能源”是不排放污染物的绿色能源,具有安全高效、清洁低碳、可持续再生的优势特征,主要有水电、风能、太阳能、生物质能和海洋能等。能源结构清洁化有利于推进区域产业结构的生态化、高级化发展,从而促进绿色发展,实现“发展生产脱贫一批”。西部民族地区由于特殊的自然资源和地理、地貌环境,具有开发水电、太阳能光伏发电的水资源优势和地理地貌禀赋,应努力发展和推广清洁能源,形成经济增长的绿色动力基础,从源头上减少污染。西藏自治区以雅鲁藏布江、金沙江、澜沧江等河流为主可供开发利用的水能资源约占全国的17.1%;(9)朱国平:《西藏清洁能源开发利用的思考》,《经济研究导刊》2019年第5期。宁夏、青海、新疆等西部民族地区不少地方是戈壁荒滩、沙坡沟壑等,不宜于农牧业发展,同时地势海拔高、日照时间长、辐射强度高,是发展光伏发电产业的理想之地。2019年6月,青海最大规模的集中联建村级扶贫光伏电站项目在果洛州玛沁县建成并网发电。该扶贫光伏电站年发电将达到4千万千瓦时,收益将超过三千万元,实现了果洛州六十多个贫困村建档立卡贫困户获益的目标,并提供了几千个就业扶贫岗位。因此,西部民族地区应该加大水电、光伏发电的建设与普及利用,创新行业体制机制,使清洁能源在提升群众生活品质、增强减贫与自我发展能力,以及在企业生产、流通多个环节中发挥更大作用,推进以“绿色减贫”为目标的精准扶贫与发展。