产房助产士对产后出血的预防和护理体会

王海燕

(宝应县人民医院,江苏 扬州 225800)

产后出血即为胎儿娩出24h内阴道出血量≥500ml的现象,也是引起产妇死亡的核心诱因。引起产后出血的诱因较多,如胎盘滞留、软产道损伤和宫缩乏力、凝血异常等,产房助产士则是预防产妇产后出血的关键。即利用对生产过程的护理干预,对产妇情绪、心理状态予以调整,再借助生理层面的护理,调整最佳舒适度、安全度,保证其自然分娩,预防产后出血[1]。择取2019.01至2019.12时段内诊疗的产妇共200例,报告如下:

1 资料与方法

1.1 基本资料

择取2019.01至2019.12时段内诊疗的产妇共200例,随机划分为A组和B组,各100例。A组产妇中,年龄平均数为(28.6±7.0)岁,孕周平均数为(39.6±0.7)周。B产妇中,年龄平均数为(29.1±7.3)岁,孕周平均数为(40.5±0.6)周。数据间比较无意义(P>0.05)。

1.2 方法

A组为传统产房护理,于分娩期间详细评估产程进展,且对产妇予以床旁陪伴,依据其状态调整最佳分娩指导方案、护理方案。B组为产房助产士护理,具体措施为以下方面:

(1)第一产程。分娩前,精准评估产妇心理状态、胎盘状态和凝血功能,且在分娩期间依据该项数值做好对症护理;若产妇表现为高危风险,则应将其定义为重点观察对象,于分娩前合理使用药物,预防躯体状况异常;精准把控子宫性状、压痛状况和宫缩状况、胎心音等,以便能够可及时筛查是否为子宫先兆破裂;指导产妇正确深呼吸、正确认识宫缩疼痛,若存在异常应立即处理[2]。

(2)第二产程。调整最佳体位,做好产妇保暖工作,且详细记录子宫收缩状况、宫缩状况和腹部性状;宫缩间歇时段应合理补充食物,于胎儿娩出时杜绝隐裂伤;实时告知产妇分娩情况,确保其调整最佳情绪。

(3)第三产程。胎儿娩出时应鉴别胎盘是否可彻底排出,再做好阴道状况的测定,若流动出血量在200ml以上,则应采取人工胎盘剥离操作,还应详细观察阴道组织、会阴位置,鉴别其是否存在裂伤[3]。

(4)产后护理。产后2h应全方位评估产妇状态,详细记录阴道出血量、宫底高度等,再鼓励其正确母乳喂养,既可促进子宫收缩,还可预防产后出血;若产妇表现为阴道壁血肿、软产道活动性出血或损伤等状况,可采取缝扎止血;若产妇表现为重症贫血、妊娠高血压综合征,则应合理补液和静脉营养[4]。

1.3 观察指标

①评估产妇出血量。涉及产后2h、产后24h出血量。②评估产妇护理总满意度。涉及满意、基本满意、不满意,总满意度=满意度+基本满意度。

1.4 统计学处理

本课题数据资料均采用SPSS 21.0统计软件进行分析汇总。计量资料、计数资料分别以、%表示,组间数据施行t、x2检验。P<0.05时,数据间比较有意义。

2 结 果

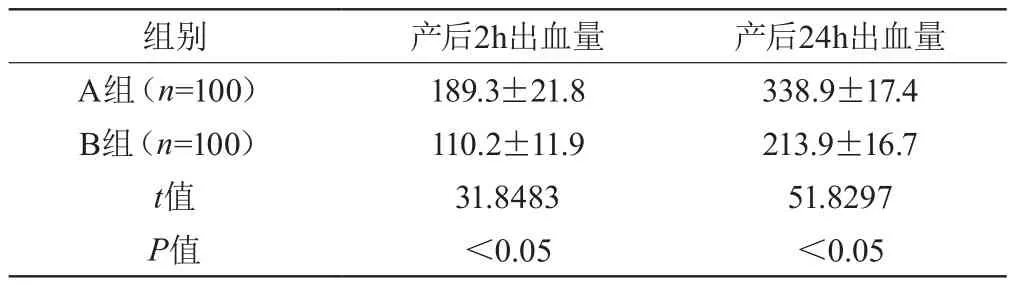

2.1 评估产妇出血量

A组产妇出血量较多于B组,数据间比较有意义(P<0.05),见表1。

表1 评估产妇出血量[n、、ml]

表1 评估产妇出血量[n、、ml]

组别 产后2h出血量 产后24h出血量A组(n=100) 189.3±21.8 338.9±17.4 B组(n=100) 110.2±11.9 213.9±16.7 t值 31.8483 51.8297 P值 <0.05 <0.05

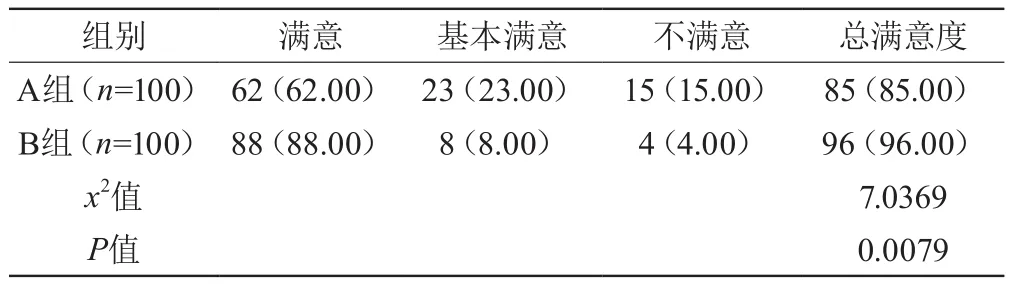

2.2 评估产妇护理总满意度

B组产妇护理总满意度为96.00%,A组为85.00%,数据间比较有意义(P<0.05),见表2。

表2 评估产妇护理总满意度[n、%]

3 讨 论

宫缩乏力是引起产妇产后出血的关键性因素,特别是在第一、第二产程中,会因滞产和焦虑等因素诱发宫缩乏力,而胎盘未彻底剥离、产道撕裂等也会引起产后出血。为预防此类状况,我院以助产士为前提,通过对其专业水平、应急处理能力的培训,协助产妇保持最佳分娩体位,还可全方位评估产妇各项体征变化,做好产后出血、宫缩乏力及产道撕裂等预防工作。建议可从以下层面入手:做好孕前、孕期保健工作,若难以继续妊娠者则应终止妊娠,且及时做好妊娠合并症的把控,杜绝产后出血;科学把控各产程,预防产程过长带来的影响;详细检查胎盘、软产道和胎膜等状况,杜绝产后出血;产后应于产房留观2h,评估其是否存在宫缩乏力、阴道流血等状况,彻底排空膀胱,尽早母乳喂养[5]。本课题可知,A组产妇出血量较多于B组,数据间比较有意义(P<0.05)。B组产妇护理总满意度为96.00%,A组为85.00%,数据间比较有意义(P<0.05)。

综上,于产妇群体中,以产房助产士为核心的护理模式,既可减少产后出血量,还可提高护理总满意度,可推广。