实施干预性护理对上肢骨折患者术后疼痛及满意度的影响研究

肖 平

(复旦大学附属上海市第五人民医院,上海 200240)

上肢骨折是比较常见的骨折类型,主要包括肱骨骨折、肩骨骨折、前臂骨骨折、桡骨头骨折以及腕骨骨折等,临床表现为剧烈疼痛和肢体功能障碍等,会对患者的正常工作与日常生活产生较大影响[1]。临床对该疾病通常是采取手术治疗,但术后生活质量可能会受到疼痛的影响,从而影响术后康复。本次研究的主要目的是探讨干预性护理对上肢骨折患者术后疼痛及满意度的影响,特选择我院92例上肢骨折患者予以研究,详见下文。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2018年2月至2019年8月于我院行手术治疗的92例上肢骨折患者作为研究对象,随机将患者分为观察组与对照组,各组有46例患者。观察组46例患者中,男25例,女21例;年龄19~74岁,平均(38.6±4.6)岁;致伤原因:32例重物砸伤,10例交通事故伤,4例摔伤;骨折部位:15例肱骨干骨折,15例肩骨骨折,16例桡骨骨折。对照组46例患者中,男27例,女19例;年龄21~73岁,平均(38.9±4.4)岁;致伤原因:30例患者重物砸伤,12例患者交通事故伤,4例患者摔伤;骨折部位:17例肱骨干骨折,14例肩骨骨折,15例桡骨骨折。对比2组患者一般资料无统计学差异(P>0.05)。

1.2 护理方法

对照组实施常规护理,主要有用药指导、病情监护以及相关注意事项宣教等。观察组实施干预性护理,具体方法是:①环境舒适干预:让病室恒温22~25℃,湿度维持55%,保证病室清净、整洁,为病室装置地灯,护理操作尽量集中实施,护理时脚步放轻,以此保证患者睡眠质量,减少患者所受不良刺激,提高病室环境舒适度。②皮肤和体位舒适干预:将质地柔软的毛巾置于牵引带和患者皮肤之间,并且要定时替换,从而提高患者皮肤舒适度;定时辅助患者翻身,预防压疮等并发症的发生,翻身时可能会产生疼痛,因此应提前让患者了解定时更换体位对身体恢复的重要性,从而增强其依从性,操作时尽量放轻力度,减少疼痛感。③疼痛舒适干预:以热敷法、冷敷法以及按摩法等改善术后疼痛;于患者伤口周边抹上液态活络油后用适宜力度进行按摩,一天按摩2~3次,一次按摩30~40min;完成手术后于伤口敷料部位或关节之外部位进行冷敷,敷上包裹有冰袋的干毛巾,从而加强机体局部的麻醉效应;手术完成后72h于患者伤口敷料部位或关节之外部位进行热敷,敷上包裹有热水袋的干毛巾,从而改善肌肉痉挛。

1.3 评价指标

对比两组患者术后疼痛程度与对护理服务的满意度。应用视觉模拟评分量表(VAS)对患者疼痛程度予以评价,0~10分,评分越高表示疼痛越严重;应用我院自制调查问卷对护理满意度予以评价,包括满意、一般及不满意3个标准。

1.4 统计学方法

2 结 果

2.1 两组患者术后VAS评分对比

观察组46例患者术后VAS评分是(1.97±0.65)分,对照组46例患者术后VAS评分是(4.35±0.36)分,两组患者术后VAS评分对比,观察组要显著比对照组低,有统计学意义(t=21.724,P=0.000)。

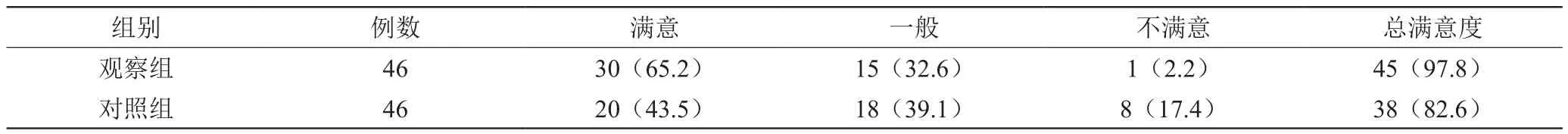

2.2 两组患者护理满意度对比

观察组46例患者护理满意度是97.8%,对照组46例患者护理满意度是82.6%,两组患者护理满意度对比,观察组要显著比对照组高,有统计学意义(x²=6.035,P=0.014)。见表1。

表1 两组患者护理满意度对比[n(%)]

3 讨 论

上肢骨折手术患者在术后一般需承受较大痛苦,主要是因机体所受手术应激以及经手术植入患者体内的固定物所致,其会直接影响患者术后日常生活以及术后康复效果[2]。所以必须重视患者术后的有效护理干预,以此缓解患者疼痛程度,促进患者术后康复。舒适干预性护理属于个体化与整体化有效结合的护理模式,对患者感受极为重视,通过在提高病室环境、变化体位以及舒缓疼痛等方面给与有效舒适护理干预,可以让患者感受到被关爱与被重视,从而提高患者心理舒适度;以冷敷、热敷以及按摩等方法可有效舒缓疼痛,改善肌肉痉挛和血管痉挛,提高血流速度,降低周围神经兴奋度,提高舒缓生活质量[3]。舒适干预性护理相比于常规护理,能够明显提高患者心理和生理的舒适程度,有效舒缓患者术后疼痛和不适,有利于患者尽快康复[4]。

此次研究发现,观察组患者术后VAS评分要显著比对照组低(P<0.05);观察组患者护理满意度是97.8%,对照组是82.6%,观察组护理满意度要显著比对照组高(P<0.05)。结果表明,实施干预性护理对上肢骨折患者术后疼痛及满意度均有积极影响,能显著改善术后疼痛,提高患者护理满意度,值得推广。

——巴金《第四病室》与契诃夫《第六病室》比较探究