髡残卒年新考

◇ 毛文鳌

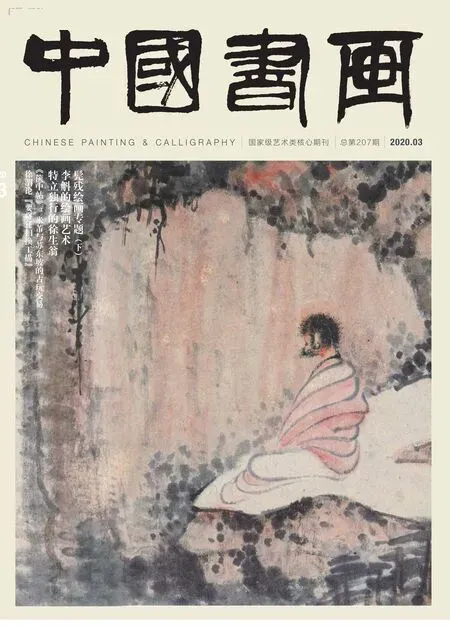

一、问题的提出:多歧的髡残卒年

清初画僧髡残,俗姓刘,字石谿,一字介丘,号白秃,又号残道人、电住道人、天壤残道者、忍辱僧、忍辱仙人等,湖广武陵(今湖南常德)人。髡残绘画喜用秃笔渴墨,层层皴擦勾染,绘事苍古,画境奇逸,而尤工山水,故生前即名重一时。与程正揆(青溪)号称“二溪”,与原济(石涛)并称“二石”,又与原济(石涛)、弘仁(渐江)、朱耷(八大山人)合称“清初四僧”。并世鉴赏家周亮工赞其“品行、笔墨,俱高出人一头地”〔1〕。莫逆之交程正揆惊叹:“石公作画,如龙行空,如虎踞岩,草木风雷,自生变动,光怖百出。奇哉!”〔2〕又谓老友“有扛鼎移山之力,与子久(黄公望)、叔明(王蒙)驰驱艺苑,未知孰先”〔3〕。甚乃身后,髡残犹获誉无数。清人张庚称之“工山水,奥境奇辟,缅邈幽深,引人入胜,笔墨高古,设色清湛,诚元人之胜概也。此种笔法不见于世久矣!盖从蒲团上得来,所以不犹人也”〔4〕。《清史稿》评其画曰:“沉着痛快,以谨严胜。”〔5〕然而,可怪的是,髡残究竟卒于何年竟是美术史上的一桩陈年悬案。质言之,迄今为止,所有关于髡残卒年的意见无一准确,不足采信。

关于髡残的卒年,习见的有五说:

1.约年说。或云1671年后,如马启雄《“老去不能忘故物,云山犹向画中寻”—读髡残〈层岩叠壑图〉》;或云1672年后,如振泽《笔墨高古,设色精湛—高僧画家石谿》;或云约1673年,如廖文《髡残山水辨疑》;或云约1674年,如《中国文化名人录》;而俞剑华《中国美术家人名辞典》则径标以“?”符号。

2.1673年说。目今持此说者最多,专著如王朝闻《中国美术史:清代卷》、吕晓《髡残绘画研究》等,论文有杨新《石溪生卒年考》《石谿卒年再考》、汪世清《清初四大画僧合考》、[美]理查德·佩格《髡残:俗人、僧人与画家》等。

3.1671年至1673年之间说。薛锋、薛翔《髡残》,何传馨《石谿行实考》,徐邦达《古书画伪讹考辨》三家均持此论。

4.1674年说。瑞典美术史学家奥斯瓦尔德·希瑞林宣称:“髡残共计有42幅署明时间和26幅未署明时间的画作(仅据文献材料),时间为1657—1692年,他将最早与最迟的作品分别定在1657年和1674年。”〔6〕

清 髡残 千岩万壑书画卷(局部) 27.8cm×182.5cm 纸本设色 灵岩山寺藏

5.1692年说。主张该年的著作有《辞海》《中外艺术辞典》《南京文化志》等,论文则有孟宪伟《禅宗与髡残的绘画美学思想》、胡友慧《髡残的经世思想与艺术创作实践》等。以上各说歧互,但自杨新《石溪生卒年考》(《美术研究》,1980年第2期)、《石谿卒年再考》(《故宫博物院院刊》1988年第3期)与汪世清《清初四大画僧合考》(香港中文大学《中国文化研究所学报》,1984年第15卷)、《〈辞海〉人物生卒补正》(《美术史论》,1985年第1期)四文考证,髡残卒年为康熙十二年(1673)之后,在学术界产生极大影响,几成定论〔7〕。然而我们在整理清初常熟藏书家、文人钱陆灿诗文集过程中,却“意外地”发现髡残并非卒于1673年,而是两年之前的康熙十年(1671)九、十月间。

[清]髡残 山水图轴 46.1cm×31.7cm 纸本设色 故宫博物院藏款识:癸卯冬月,电住道人秃写。钤印:石溪(白) 王氏叔东所藏(白) 之升所得(白)

二、新见的钱陆灿之诗与髡残卒年之定谳

钱陆灿(1612—1698),字尔弢,一字湘灵,号圆沙,法号铁牛,学者称圆沙先生。常熟河阳人。近日,我们在整理钱氏《调运斋诗集》〔8〕(以下简称《钱集》)时,注意到有题作《挽石谿和上二首》之诗,可资考定髡残的确切卒年。为便于考证,兹移录于下。

踏雪骑驴访祖堂,梅花月下话端长。谁知隔岁书频往,正许连年画未将(原注:公许余画,病阁笔矣,屡以为叹)。只履云山人不见,一龛江水梦犹香(原注:遗命茶毗后送骨灰于江水)。俄惊诸老如寒叶,连夜霜飞归故乡(原注:时又闻青原老讣)。

灵岩云谷两函书,来问幽栖病否除(原注:灵岩师翁、黄山本师书同日至)。到日已闻垂死候,读完刚是涅槃初。一丸古墨封诗瘦,重裹人参补气虚(原注:黄山是日书寄墨至,公谢之。后寄参至,公长往矣)。世外交情真不参,祖庭深草有谁锄。

挽诗为近体,出于《钱集》卷八,而同卷首诗《寿孙北海侍郎八十》题注云“已下辛亥”,那么挽诗当亦作于康熙辛亥岁即十年(1671)。也就是说,髡残必卒于是年。又据第一首诗尾句注,知髡残与“青原老”即方以智(1611—1671)圆寂时日相近。另据任道斌《方以智年谱》记载:“(康熙十年)冬。十月七日,密之由庐陵押赴岭南途中,舟次万安惶恐滩。夜,风浪忽作,舟中颠簸不已,密之疽发背而死。”〔9〕无独有偶,《钱集》卷三恰有一首追悼方以智的古体挽歌《青原歌挽无可智禅师》,兹亦移录于此。

青原可公六十时,予曾作歌以寿之。乞诗者谓谁?其叔方文予故知。琴岛(原注:可公之徒)持予诗以往,可公大喜传青梨。琴岛又自江西至,诒我拊背大字缠。蛟螭注引(原注:司空表圣、郑都官)街头一拍,是同是别,何处有可疑。予因作诵答公案,一人牵牛下井,一人陆地行舟,三十白棒当头施,此去遂茫然。岭南蜚语我心危,狱既解严疽发背。死生未卜,伤天涯道微。可公侍者又自浮山至,报公旦晚来归。期浮山一席,江之东正喜对面论相思。前月见王安节,今日见吴介兹,则闻公已舍我辈而长逝矣。如之何勿悲,龙蛇岁运厄。一哭华谿居士(原注:周静香),再哭石谿师,那知哭不已,西江恶水西风吹。句容道上雨一颈,毗陵舟中雪两眉。贾谊有三叹,梁鸿方五噫。哲人其萎梁木坏,祖庭秋晚谁撑搘?读公著述公不死,奚况传灯老古椎。常寂光中一回顾,霜天老泪垂绠縻。世间电泡不足道,尔叔方文墓草岁暮寒离离。

根据诗句“一哭华谿居士,再哭石谿师,那知哭不已,西江恶水西风吹”,可知髡残死期介乎周静香(名荃,?—1671)、方以智二僧之间。结合前揭挽诗,不难知晓,髡残卒年下限必然不早于康熙十年(1671)十月七日。现在,倘若我们能考知周氏的卒年,则髡残卒年的上限也就不难断定了。巧合的是,《青原歌挽无可智禅师》前一首诗正题作《哭周静香观察》,今亦录之。

华谿老人齐门里,南冈草堂连百雉。平生游宦楚与齐,投劾而归如敝踪。先皇见画知其名,谓董巨后一人耳。老人爱画复爱禅,以币征之不肯起。日招僧伽同净食,夜捉笔墨尽熟纸。吴门一见谬怜予,置酒临轩看春水。明年五月来金陵,访我病中坐床笫。银钩铁画摹字古,芡煖耦凉诒味美。寒窗戏笔去年冬,木瓜累实水仙蕊。侑以大轴山水好,趣挂茅堂光映几。今年盛暑到白下,皋庑十日留行李。为我铺设美肴馔,书画不惜倾箱匦。挥汗如雨斤成风,一扫一幅意未止。题诗古淡欧与梅,谓予别裁心最喜。别时已办金台行,归来相寻或在此。昨日有信回北方,天津舟中病泄死。雁啼鹤唳橹轧轧,乡遥子弱水弥弥。黄河南下冰山立,大力葬舟料难徙。扬子江头青草枯,潮声哭声从此始。画里烟云供养之,禅则虚空不坏矣。平生不食安邑肝,沿途或荐青州柿(原注:公尝官青州大参)。洞庭梅花忍相待,飘飘素旐泊谁涘。挑灯偶发箧中书,老泪如铅酸骨髓。

《钱集》各卷分体编年,故周氏当亦卒于康熙十年(1671)。据上引诗,周氏“今年盛暑到白下”,则其时尚在人间。而其病逝之日,已是“扬子江头青草枯”的时节了。故而至夕灯下,钱陆灿对酒神伤,追念髡残道:“阁笔复三叹,石谿悼露溘。祖庭既秋晚,大树莽萧飒。”〔10〕关于髡残之卒,我们这里还有一个旁证,即同年腊月间,湖州诗僧董说(1620—1686)亦有祭奠髡残诗曰:“垂尽苦拈示,传来枫叶图。秋令人气短,笔况出心枯。湘路绝浮鹢,白门啼晓乌。断崖残扇墨,寻着泪重濡。”〔11〕综上所述,髡残必定卒于康熙十年(1671)九、十月间,享年60岁。

弄清髡残的年寿,首先可资解释、裁定流传的一些疑窦与错判。譬如,郑锡珍尝推断:“自1675年至1684年的十年里,没有他(按,指髡残)的画迹看到,这可以认为又老病十年,直到1685年才病愈,那时年已75岁了。此后数年中又无迹传世,而1690年和1691年却又有两件画迹,著录于《梦园书画录》,那时他已有80的高龄了。”说完这番话,郑先生颇不自信,又觉得1680年石涛曾游南京,却无“二石”相见的文献记载殊乖情理,遂怀疑髡残或早已病卒,年只六十余云云〔12〕。又如,杨新《石溪生卒年考》一文推测道:“很可能,在石谿一身多种病痛之中,风湿性关节病是最严重的,使得他连坐都坐不起来,到极晚年又如何能持笔挥毫作画?所以在他60岁以后至62岁之间就不见其作品传世了。”〔13〕继而又在《石谿卒年再考》一文中断言:“然而在孙氏的题诗和跋语之中,对‘二溪’只有钦仰敬慕之情,而无感怀慨叹之意,当然是‘二溪’都还在人世。……说明石谿当卒于清康熙十二年癸丑(1673)农历八月,享年(世寿)62岁。”〔14〕再如,吕晓《髡残绘画研究·附录·髡残年谱》“清康熙十一年”条下曰:“从此年起,不再见髡残画迹。”〔15〕如前所述,髡残60岁秋冬之际即已谢世,焉能再见其“作品传世”与“画迹”?两年之后,他又怎可能“还在人世”?!其次,可借以鉴定髡残画作的真赝。可以说,凡是托名髡残作于康熙十年之后的书画无一可信,皆是赝品。譬如,髡残“传世”作品中的《青溪白云图》、《山水图》轴、《山水图》轴(二),方濬颐《梦园书画录》著录的《赭墨山水大轴》《山水立幅》《寒村雪暮卷》,关冕钧《三秋阁书画录》著录的《水西草堂图》等等,都是髡残亡后“佳作”,显然全都出于造假者之手。

[清]髡残 山水图轴 111.5cm×27.2cm 纸本设色柏林国家博物馆亚洲艺术观藏款识:老僧画画但画意,正恐恃人道相似。若使知音遇子期,始悟从前筝篷耳。灿似玑先大士博一笑。幽栖残者。钤印:我思古人(朱) 刘蔥石藏(朱)刘之泗(白) 绍祖过目(朱)

三、髡残交游、信仰等生平之补述

髡残的个性“耿直若五石弓,寡交识,辄终日不语”〔16〕,故“世莫知行藏”〔17〕。时至今日,其交游、行实犹有脱落不彰者,而补缀这些断片,对于了解其与文人的翰墨因缘、艺术生涯及在清初画坛的地位与影响不无意义。

钱陆灿既赋诗哀挽髡残,则二人交情匪浅。考二人之结交,或由熊开元(1599—1675)引荐,因熊氏系髡残同乡老友,又为钱氏佛师。据吕晓女史考证,髡残的禅学导师龙人俨(1587—1659)早年亲承临济宗汉月法藏(1573—1635)法嗣问石弘乘(1585—1645)说法,而问石禅师与熊氏剃度师灵岩弘储(1605—1672)为同门师兄弟,则髡残于熊氏为师侄辈,二人订交于明亡之初〔18〕。顺治十六年(1659)以后,除短暂出游或返乡外,髡残的足迹似乎再也未曾踏出金陵地界。另一方面,康熙五年(1666),钱氏已移家金陵,坐馆于邓旭(1609—1683)万竹园,前后达五年。明年四月,钱氏侍熊氏于承天寺而受其记莂,熊氏有赠句云:“石人坐,铁牛卧。石人鼓,铁牛舞。”〔19〕“石人”是熊氏自称,“铁牛”则指钱氏。如此看来,髡残与钱氏实属同宗同辈。康熙九年(1670)岁暮,钱氏返归常熟故第,次年便又“重来赴师塾”,后两年又陆续重游故地〔20〕。时空的交错,信仰的接近,很便于二人联络。

康熙九年(1670)正月,钱陆灿往访髡残于祖堂。《钱集》卷三《出安德门,牛首道中次石虎庵》第二联曰:“今年春日撰春晴,去岁腊月改正月。”《山中感雪四十二韵》首联曰:“旧岁腊月历,今年正月节。”钱氏自注曰:“以旧闰十二月改正,而移闰于二月。”往陈垣先生考证:“(康熙八年,1669)初颁《时宪历》,闰本年十二月。后钦天监监正杨光先自行检举,依新法改闰明年二月。”〔21〕据之,二首诗均作于康熙九年(1670)正月。钱氏自注前一首诗句“峩峩祖堂屹在眼,故人书札道契阔”曰:“时余将入祖堂访石谿和上,张瑶星寄以书。”点明此行目的乃是探访髡残。当日眼见“已迫薄暮不得到”,遂宿于石虎庵中。明日牛首山大雪封山,“同侣限门楔”。待到第三日天霁,钱氏偕众“提杖出庵门”,拾级登山,随后“降而折梅”。及“二月朔之吉”,众人又上金牛山脚一带游赏。又一日,一干人行饭越岭,至资福寺小憩,取山下路,遂上五里墩五里庙,由葛市桥薄暮返山门。至此,钱氏似乎仍盘桓于牛首山境,其后遂前往祖堂髡残处。钱氏有《祖堂绿萼梅花下口占二首》,其一曰:“山花铁子踏春来,祖堂梅花着意开。”《自祖堂晓发蒋店村一路归金牛,却寄石谿和上》又有句曰:“渐闻鸟鸣和,喜见麦苗矗。”可见,钱氏等人此番逗留祖堂有日。归途中,钱氏接读髡残来札,遂却寄之,对于髡残佛学造诣与画艺给予高度评价。诗曰:

[清]髡残 达摩图卷 21.2cm×74.8cm 纸本设色 泉屋博古馆藏

闻钟亟披衣,辨色即呼仆。窗推已送白,梅晴更吹绿。土室手制糕,斋厨晓煎粥。纵谭与细论,夜绪断后续。同行告当返,亭午泥涝漉。惜别离宝坊,怀新转幽谷。霜骨老崎岖,胜情丽瞻瞩。缥缈亲烟霞,跌宕解拘束。妥帖平肩舆,枨橃压头屋。路干误亦好,人少语更熟。略彴代堵墙,清流富乔木。渐闻鸟鸣和,喜见麦苗矗。遂过蒋店村,将次金牛麓。回首望祖堂,逶迤众岩曲。中有所思翁,高居养其朴。字字《净名经》,言言《宗镜录》。观空无留心,跖实乃虚腹。辟如日月光,照此躯壳族。熏闻青莲华,荡涤天魔欲。妍赏又分外,落笔天机肃。书画虽小技,精妙造化。旁观讶溟涨,即事成风縠。此亦万古存,奚但二子伏。自笑书中虫,徒为地上肉。何时快搜漱,得以灌胸目。欢羡理未了,前迳俄相逐。涛滚洞顶松,翠乱庵前竹。乃去狮子窟,言就饾饤读。粗叙特团辞,修绠愧薄福。

不只交游的情形,对于准确认识、评价髡残的佛学信仰、身后画作的归属及其升值与仿冒诸问题,《钱集》亦有助益。其一,关于髡残与临济、曹洞两宗的亲疏问题。顺治十五年(1658),髡残往谒曹洞觉浪禅师(1592—1659)于杭州皋亭崇先寺,“一见皈依,易名大杲”。次年九月,觉浪坐化于天界寺,遗命髡残继承法嗣,髡残却“终不受”。髡残何以放弃嗣法?历来论者观点多歧。我们认为,髡残的抉择或许缘于清初愈演愈烈的僧诤,并与其淡泊名利、高傲耿介的本色有内在关联。据陈垣先生《清初僧诤记》考证,清初“济洞之诤”的始作俑者是临济禅僧费隐通容,其私撰的《五灯严统》对于曹洞宗的源流叙述不明,更将无异元来、无明慧经等归入“未详法嗣”,虽名为“严统”,却行贬斥、排挤曹洞之实,从而引发对方的不满与回击。双方继而又爆发“晦山《天王碑》诤”与“《五灯全书》诤”,一度势如水火。髡残既与临济、曹洞两家渊源极深,自然难以取舍,最终决定避开佛门内权利争斗,而置身事外。缘此,时人程正揆也说:“(髡残)削发为僧,参学诸方,皆器重之,报恩觉浪、灵岩继起两长老,尤契合有年,升堂入室,每多机缘,多不令行世。或付拂子源流,俱不受。盖自证自悟,如狮子独行,不求伴侣者也。”〔22〕足见髡残初不愿偏向任何一家。

可能正由于髡残态度的暧昧,使得后人难以捉摸其与两家的真实关系。今人陈传席说:“石谿并不是觉浪的门徒,现在栖霞寺后觉浪墓碑上就没有刻他的名字……倒是那位灵岩继起长老(即释弘储)的一位门徒。”〔23〕而吕晓则根据刘余谟《传洞上正宗三十三世摄山栖霞觉浪大禅师塔铭》列名“祖堂大杲”,认为“髡残确为觉浪的弟子”。两家观点针锋相对,难以调和。不过有一点可以肯定,那就是觉浪化后,髡残确与祖堂僧人关系迅速恶化。钱澄之含糊地说:“师在祖堂,与诸髡不合。”〔24〕倒是南京居士蔡莲西说得痛快:“当家(按,指觉浪)病危,早已闻山中么魔复有煽邪说以摇动清规之意,必须大家商订,严为惩创。金刚一杵,岂为此辈姑息耶?”〔25〕可能始于此时,髡残开始心亲灵岩弘储一派。因《钱集》有《戏题午月禅师青松障歌》一诗,第二联曰:“最后石谿残大师,灵岩受记又楚产。”明确地说,髡残后来接受弘储的记莂,成为临济家儿。又据《挽石溪和上二首》其二,知髡残病危之际,弘储、熊开元“世外交情真不参”,问候书信同日寄达,熊氏更是先后汇寄佳墨、人参。康熙十年(1671)至夕,二人又寄书钱氏,钱氏回函为言祖庭萧瑟景况,“二老得闻之,奄息增鸣唈”。凡此种种,无不说明髡残心与临济更亲。

其二,顺治末年,髡残由禅僧转为画僧,在江南艺苑声名鹊起,慕名索画者络绎不绝。钱陆灿尝亦求以画,无奈髡残体病而未果。钱氏后来十二分惋惜道:“公许余画,病阁笔矣,屡以为叹。”万幸的是,康熙十年(1671)岁底,钱氏获赠“祖堂残者扇图”,他解释说:“残者即石谿,化去后,韫生以其画扇一赠余,盖以残者谆谆于余也。”〔26〕韫生姓孙名丕璨(1610—?),一字蕴生,休宁人。孙氏是髡残方外至交,亦工绘事,深得髡残嘉许。髡残尝赠之《绿树听鹂图》,并题称:“(韫生)不但鉴赏具眼,其为人也高远有致,因以此赠,后之观画而得人,知余不谬。”〔27〕又题程正揆赠孙氏画册曰:“……余谓不然,人患不知己,若知我者,虽千乘之贵可让,况笔墨乎?”〔28〕是以,髡残殁后,悉以遗画托诸其人。钱陆灿记载其事曰:“孙蕴生初治墓佘村,邀余同往,指示风水吉地。石谿大师化去,以平生翰墨相托。”〔29〕约康熙二十八年(1689),钱陆灿结夏于常熟陆氏十五松山房,并供以新获的髡残手绘观音大士像。关于这轴画像,钱氏交代说:“石公画奇古,今一纸数缗亦不可得矣。近余得西相观音一轴于蔡纲南,供十五松。”又说:“石谿和上画,余随身供养。”〔30〕此外,钱陆灿尚曾得到髡残画的陈舒临本。陈舒(1612—1682),字原舒,号道山,浙江嘉兴人。陈氏亦善画,又与髡残、陆灿、蕴生熟识。康熙三十四年(1695)春杪,钱陆灿“游戏阁笔无事事,手翻石谿画雀华”。其手翻之画,据称即是“髡残和上画雀华石,陈舒临本”〔31〕。可见,髡残身后一二十年间,其画市值已腾涌飙升,无怪乎后人争相仿临、伪冒了。

[清]髡残 茅屋待客图轴 46.9cm×24.1cm 纸本设色 吉林省博物馆藏款识: 千岩老冰雪,一路石头滑。知君故来意,烧松待明月。闲怀默复倾,茗盌啜还歇。暮年念老朋,怜我更孤孑。道情共山云,相聚易取悦。呵冻染残煤,短楮涂秃屼。携归狮子窝,言笑亦咫尺。癸卯十二月望后二日,樵师入幽栖看病夫石秃,夜烧榾柮谈往事,屈指数老友,十去七八矣。嗟嗟!人生皆朝露耳,顷信宿之缘,转眼之间,便为陈迹。无以忘情,因纪岁月。石道人残识于借云。钤印:残(朱) 石溪(白) 天壤残者(朱) 雷溪(白)

[清]髡残 四季山水图册之秋、冬 31.2cm×64.2cm 纸本设色 大英博物馆藏款识: 丙午深秋,清溪大居士枉驾山中,留榻经旬。静谭禅旨及六法之微,论画精髓者必多览书史,登山穷源,方能造意。然大居士为当代名儒,至残衲不过天地间一个懒汉,晓得什么画来?余向尝宿黄山,见朝夕云烟幻景,林木翳然,非人世也。居士遂出端本堂纸册四幅,随意属图,聊记风味云耳。居士当棒喝教我。石溪残道者爪。烟波常泛艇,石洞挂云瓢。不识此间意,何人咏采樵。石溪残道人作于天阙山房。钤印:好梦(朱) 石溪(朱) 介丘(朱) 残道者(白) 吴氏家藏(朱) 无等等庵收藏印(朱) 侯士泰鉴定(朱)