基于信息生命周期理论的疫情谣言治理之路

摘 要:从2003年非典型肺炎疫情到如今全球肆虐的新冠肺炎疫情,每次疫情的爆发都会引发各类谣言甚嚣尘上。疫情谣言危害极大,然而目前如何对其进行治理的研究成果却较少。本文尝试将信息生命周期理论引入疫情谣言治理领域,力图找出疫情谣言生命周期的关键运动影响因素,以此为基础分析疫情谣言治理过程中存在的问题并提出相应的对策建议,希冀能为我国疫情谣言治理提供理论参考。

关 键 词:疫情谣言;信息生命周期;新冠肺炎疫情

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2020)05-0023-07

收稿日期:2020-03-04

作者简介:郑阔实(1986—),女,吉林长春人,中共吉林省委党校(吉林省行政学院)应急管理教研部助教,研究方向为应急管理、网络安全。

基金项目:本文系2019年全国地方党校重点调研项目“融媒体环境下乡村振兴的媒介推动力及传播策略研究”的阶段性成果,项目编号:2019dfdxkt025;2019年吉林省社会科学基金项目“网络群体性事件的演化规律及防控机制研究”的阶段性成果,项目编号:2019wt22;2019年吉林省委党校一般项目“网络舆情发展特点及地方政府治理策略研究”的阶段性成果,项目编号:2019YB04。

疫情与谣言总是相伴而生。新冠肺炎疫情疫情期间,有关病毒的讨论呈井喷之势,不断刺激着公众敏感和脆弱的神经。与此同时,各类虚假信息也粉墨登场,众声喧哗。其中既有“武汉‘焚尸导致空气重度污染”“武汉戒严,三天后解放军接管武汉”等恐慌型谣言,也有“美议员称新型冠状病毒来自中国生物战计划”等政治性谣言;既有“喝酒能杀死新型冠状病毒”“电吹风对着手和面部吹30秒能消毒”等科普类谣言,也有“已发明抗病毒神药”“天热时病毒自然死亡”的期望式谣言;此外还有披着名人马甲的“张冠李戴”式谣言如“钟南山院士说”“李兰娟院士说”“曹彬教授说”,等等。有些疫情谣言是“有毒”的,随时可能诱导公众,加大谣言治理力度已成为疫情防控工作的重中之重,决不能让真相还在穿鞋的时候,谣言已经满世界跑。

一、谣言的内涵界定

西方学者普遍认为谣言是未经证实却可以传播的信息。如《韦伯斯特英文大字典》将谣言定义为“一种缺乏事实根据或未经证实,公众一时难以辨别真伪的闲话、传闻或舆论”;美国心理学家L·波斯特曼认为“谣言是以口口相传方式传播的没有被证实的命题”;法国社会学家卡普费雷提出“谣言是在社会中流传的未经官方证实或已被官方否定的信息”,并肯定了谣言反映社情民意的社会意义。总体而言,西方学界将“未经确认与证实”和“传播”作为谣言的共性特征。

在我国,“谣言”一词古已有之,是指民间广为流传的评议时政的歌谣。此时的“谣言”是中性的,是一种比较成熟的信息载体和官民沟通方式,这在《诗经》《国语》《后汉书》中均有体现。现代学者则多认为谣言是“凭空捏造的虚假信息”,“恶意动机”和“虚假性”是其基本特性,持批判态度。如传播学、心理学、社會学等学科在教科书中将谣言狭义界定为“没有任何根据的事实描述和带有诽谤意见指向的负向舆论”;《现代汉语词典》将谣言定义为“没有事实根据的消息”。随着谣言治理实践的不断深入,学者们发现对谣言狭义的负面界定会使研究有失偏颇,因此有学者将谣言广义界定为“经过广泛传播的真实或非真实的假设”,其词性回归中性。

就疫情谣言而言,笔者主张将其作广义界定,即与疫情本身及其治理相关的未经证实的信息,既包含没有事实依据的虚假信息,也包含暂时没有被证实的真实信息。这主要是基于以下考虑:一方面,由于疫情发展的复杂性,疫情期间会出现大量在一定时间内无法验证真伪、模糊不清的“灰色信息”,如关于某些治疗方法对疫情防治效果的假设、某些意见领袖对疫情发展趋势的预判等;另一方面,由于疫情发展的不确定性,对部分疫情信息真伪的判定可能会随着认知的不断提高、信息的不断披露而发生变化。如在新冠肺炎疫情早期,武汉八位医生在各自微信群中发布的“华南水果海鲜市场确诊7例SARS”“1月初,武汉已出现有医生感染新冠肺炎的情况”等信息均先被证伪、后被证实。可见,疫情谣言“未经证实”的特征更为明显,适合“中性”定义。

二、疫情谣言的生命周期及信息关键运动影响因素分析

生命周期是指一个个体从出生到死亡的整个过程。信息作为事物内部结构与外部联系的运动状态和方式,同样具有有机生命体的典型特征。[1]在美国信息资源管理学家霍顿首次提出“信息类似于有机生命体,是一种具有生命周期的资源”的观点后,众多学者纷纷将信息生命周期作为研究对象,关于信息生命周期的测度方法、阶段划分、跃迁机理等方面的研究成果不断丰富,最终形成信息生命周期理论。该理论认为,直接改变信息的运动轨迹是无法实现的,但可基于对信息生命周期运动的分析来改变信息运动的影响因素,从而实现科学有效的信息生命周期管理。

疫情谣言作为一种“未经证实的”信息,亦有其明显的周期性与阶段性特征,可通过干预、改变其运动影响因素,间接对疫情谣言运动的管理产生积极影响,从而实现对疫情谣言的有效治理。笔者基于信息生命周期理论,结合疫情谣言的特性,将疫情谣言的生命周期划分为滋生期、蔓延期、衰退期三个阶段。需要说明的是,每个阶段均有相应的关键影响因素作用于疫情谣言的运动过程。

在滋生期,疫情谣言产生、成型,但未大面积传播。美国心理学家G·奥尔波特在其著作《谣言心理学》中提出了最具代表性的谣言判断标准和产生条件,即谣言公式:R=i*a。其中,R代表谣言,i代表事件的重要性,a代表事件的模糊性。荷兰传播学者克罗斯在此基础上将谣言公式进一步完善为R=i*a*1/c,其中c代表公众对谣言的批判能力。由此可见,疫情谣言的产生主要有三个影响因素:一是事件对公众而言具有一定的重要性,二是公众认为事件真相模糊不清,三是公众对事件的相关信息缺乏必要的判断和辨别能力。并且,谣言的传播范围及影响力与事件的重要性和模糊性成正比,与公众的批判能力成反比。当重要性和模糊性任意一个趋于零或者公众的判断能力无穷大时,疫情谣言就不会产生。

在蔓延期,疫情谣言会借助各种渠道大范围、大规模地传播。对其产生影响的因素包括:一是谣言编造者和散布者对疫情谣言传播的推动行为。二是新闻媒介的“把关”环节。由传播学奠基人库尔特·卢因提出的“把关人”理论认为,新闻媒介中流动的信息并非完全“客观中立”,而是传媒组织过滤、筛选后的结果。新闻媒介的“把关”能够对疫情谣言的传播起到抑制作用,而信息的客观属性正是“把关”的重要标准之一。三是公众的不良情绪。恐慌、焦虑等心理会使公众失去独立意识和思考能力,陷入沉默或形成极端思维,产生“沉默的螺旋”“群体极化”“集体无意识”等现象,进而加剧疫情谣言的传播,造成疫情谣言的失控。

在衰退期,疫情谣言的传播力和影响力显著衰减。对其产生影响的因素包括:一是网络空间充斥的冗余信息会分散公众的注意力和兴趣点,导致疫情谣言因失去关注而丧失生命力。二是疫情谣言治理各方主体的辟谣行为。政府相关部门、媒体平台、社会组织、疫情谣言涉及事件的当事人等通过多种方式澄清事实、驳斥谣言,阻断了疫情謠言的传播。三是网络舆论场的“自我净化”功能。新媒体时代,网络媒介“先传播,后过滤”的传播模式使得“新闻反转”现象非常普遍,而每一次反转都是对虚假信息的纠偏过程,媒体的自我求证、知情人的爆料以及公众的讨论最终形成合力,去伪存真,使得疫情谣言不攻自破。需要注意的是,疫情谣言在经历衰退期后未必会彻底消亡,其可能借助某些事件再次大规模传播,进入新的生命周期,反复发作。

综上,公众的模糊性、关注度、不良情绪和判断能力,疫情谣言编造者和传播者的行为,媒介的“把关”环节,各方主体辟谣的效果,网络舆论场的“自净”功能等均是疫情谣言生命周期的关键运动影响因素,对其采取积极的干预措施,可以有效抑制疫情谣言的产生和传播。

三、我国疫情谣言治理过程中存在的问题

第一,疫情信息发布机制不完善导致疫情信息模糊性增强。疫情期间,一旦政府的信息发布与公众的信息需求之间无法达到平衡,就会出现信息逆差的情况。信息逆差越大,事件的模糊性就越强,谣言的生存空间也就越大。因此,加强政府和公众之间的信息沟通,削减信息逆差,是防控疫情谣言滋生和传播的关键。然而,目前我国的疫情信息发布机制尚存不足,具体表现在:一是疫情信息发布权力一元化的体制一定程度上导致了疫情信息发布不及时。依据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》的规定,各级卫生行政部门是授权发布疫情信息的唯一主体,而最先掌握疫情情况的地方疾控中心并没有对外发布疫情信息的权力,只能将疫情情况上报给当地卫生行政部门,当地卫生行政部门再逐级上报得到授权后才能对外发布疫情信息,环节过于繁琐客观上削减了疫情信息发布的时效性。二是各级卫生行政部门发布信息时存在口径不一现象,导致发布信息的权威性受损。如在新冠肺炎疫情期间,武汉市卫生行政部门于2020年2月19日发布信息称新增确诊病例615人,这一数据远远大于当日湖北全省新增确诊病例349人,引发公众广泛质疑。三是少数官方或半官方机构陷入“塔西佗陷阱”,致使其公信力下降。如武汉红十字会在新冠肺炎疫情期间就多次身陷“辟谣门”,由于辟谣针对性不强,且存在用信息封闭换取操作空间的现象,致使公众对其发布的关于“收取捐赠服务费”“拦扣医疗队专用医疗物资”等事件的辟谣信息持不信任态度。

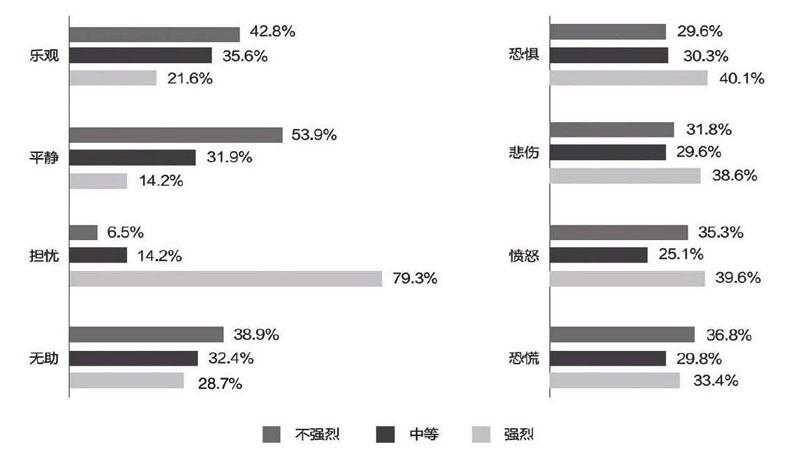

第二,疫情的爆发在引发高度关注的同时也加剧了公众的不良情绪。如新冠肺炎疫情期间,国家信息中心发布的《“新型冠状病毒肺炎”公众认知与信息传播调研报告》(以下简称《调研报告》)显示,90%的公众对疫情信息给予了高度的关注,其中47%保持每天关注,43%则时时刻刻都在关注。[2]公众对疫情极高的关注度,一定程度上为谣言的滋生提供了可能。不仅如此,极高的关注度所造成的信息过载还会干扰部分公众对疫情信息的准确分析,进而心理失衡,产生强烈的恐慌心理和焦虑情绪。中科院发布的《新型冠状病毒肺炎疫情下的社会心态》(第一轮)调查报告(以下简称《疫情下的社会心态》)显示,此次疫情期间,从公众的情绪反应来看,整体上最普遍的情绪体验是担忧,79.3%的人都有较为强烈的体验,其次是恐惧(40.1%)、愤怒(39.6%)、悲伤(38.6%)和恐慌(33.4%)。积极的情绪体验较少,只有21.6%的人感到乐观,14.2%的人感到平静(见下图)。[3]这些负面情绪也为谣言的传播提供了空间。

第三,公众对于疫情谣言的判断能力较弱。相较于一般谣言,疫情谣言的欺骗性和迷惑性更强。一是疫情本身具有极大的未知性且附带鲜明的生物学和医学属性,而普通公众由于欠缺相关知识,面对疫情谣言无从辨别真伪。如“新型冠状病毒插入的基因片段是精心选择的,是人工病毒”“瑞德西韦的副作用堪比化疗”等谣言的专业性较强,不具备相关医学知识很难辨识。二是一些疫情谣言的内容并非完全主观臆造,而是依托于部分事实将真假信息堆砌在一起形成的“合理想象”。如“火神山医院严重漏水”的谣言在网上广为流传,漏水的确是事实,但并非火神山医院,而是雷神山医院的未交付使用病区。这类疫情谣言虽无医学属性,但仅依靠公众个人依然无法辨识。三是强烈的心理需求使得公众丧失了对疫情谣言的评判能力,部分疫情类谣言准确把握住公众心理应时而生。如“板蓝根能治疗非典”“双黄莲能预防新型冠状病毒肺炎”等谣言抓住了公众急需获得安全感的心理,“假借钟南山院士之名提示漱口水可以防止传染”等谣言则抓住了公众期盼权威的心理。

第四,对于编造和传播疫情谣言行为的司法震慑力不足。疫情谣言有许多形式,或是对某条真实消息加以局部篡改,或是对某些事件或信息的解释、评论或预测,或是毫无事实依据的凭空捏造,或是依据现实碎片拼凑嫁接起来的故事,等等。疫情谣言的治理实践表明,谣言难以完全止于所谓的智者,也难以完全止于真相的披露,法治才是最有效的驱除疫情谣言的手段。目前来看,我国对于疫情谣言违法行为的司法规制还有待加强。一是我国虽已形成了涉及民事、行政和刑事等多领域的法律规则,《民法通则》《治安管理处罚法》《网络安全法》等多部法律以及最高法、最高检的相关司法解释都有禁止造谣、传谣并追究责任的条文,但多为概括性条款,可操作性不强。针对此次新冠肺炎疫情,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2020年2月6日联合制定了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,但实际效果还有待检验。二是包括公安部、工业和信息化部、国家安全机关,政府新闻办公室在内有20余个行政部门对疫情谣言行使管制权,职能重叠,多头管理,“治理盲区”“一事多罚”等现象时有发生。三是对疫情谣言违法行为的处罚普遍存在轻刑主义,惩戒力度较低,难以达到预期效果。

第五,网络媒介“把关”功能弱化,难以抑制疫情谣言的传播。《调研报告》显示,新冠肺炎疫情期间,通过网络媒体了解疫情相关信息的公众比例超过95%。[4]可见,网络媒介已经成为公众获取疫情信息的主要渠道。然而,作为一种互动媒介,网络去中心化的特质使得媒介内容的产生和传播不再依赖中心节点,不存在固定的处于支配地位的传播者,传播权几乎被大众所分享,这也使得其“把关人”角色被弱化。并且,网络信息产生的便捷性和传播的即时性也大大增加了“把关”的难度。大数据时代,数据爆炸式增长,仅仅依靠“把关人”在海量非结构化数据中识别谣言几乎是无法实现的。由于缺少“把关”,疫情期间在一些网络媒体平台中出现了过度追求“注意力经济”、社会责任感淡化,媒体人职业素养缺失、新闻道德失范,网民言论自由随意等现象,导致疫情谣言在网络中大量滋生并广泛传播。

四、加强疫情谣言治理的对策建议

在疫情谣言滋生期:一是完善疫情信息发布机制,及时、准确、全面地公开相关信息。各級卫生行政部门要勇于承担主体责任,坚决执行“公开为常态、不公开为例外”的原则,提高疫情信息公开的透明度;可以考虑将疫情信息发布权进一步下放,允许省级卫生行政部门在一定情况下根据实际需要自主发布疫情信息或疫情预警信息,以增强信息公开的时效性;构建各级卫生行政部门间的协调机制,打破信息壁垒,保证疫情信息公开的一致性;做好舆情监测,在科学分析谣言所映射的公众情绪和心理特点的基础上以回应公众关切为出发点发布权威信息,提高信息公开的针对性、互动性;加大对新闻媒介特别是网络平台的管理力度,引导其弘扬正能量,避免出现“噪音”扰民现象。二是提升公众对疫情谣言的辨识能力。一方面,要加大公众网络媒介素养的培育力度,特别是要增进公众对于网络媒介特质、信息特质,媒介生态的认识,引导其在面对铺天盖地的疫情信息时有主动质疑的意识和独立批判的能力;另一方面,要加大疫情科普宣传力度,借助官方媒体、社交媒体、自媒体等渠道宣传疫情防控知识。创新宣传方法,采用新闻媒体宣传、图片资料宣传、信息精准推送等方式普及疫情防控知识。搭建专家互动平台,为公众提供专业知识咨询和讲解。及时更新疫情防控知识,使其与最新的科研成果同步,提高公众对疫情谣言的“免疫力”。三是建立政府与公众之间良好的信任关系。疫情谣言是信息和态度的双重载体,想达到辟谣的预期效果不仅需要证伪谣言,还要改变谣言背后隐含的不信任态度。应充分发挥权威人士的舆论领袖作用,将公众对权威人士个体的信任转化为对政府对媒体的信任。疫情期间特别是疫情初期,公众普遍会将医学专家作为最为信任的信息来源。《疫情下的社会心态》数据显示,在新冠肺炎疫情爆发初期,公众认为医学专家的信息“非常可靠”的比例达42%,高于中央媒体(37%)、政府部门发布(19.39%)、地方新闻媒体(14.79%)。[5]

在疫情谣言蔓延期:一是确保疫情谣言治理有法可依。疫情谣言类型多样、动机复杂、危害程度各异,对其治理不能一概而论。因此,要尽快明确网络谣言的法律定义和客观判断标准,解决目前谣言事实认定不清的问题;完善相应司法解释、健全配套法规制度,解决法律依据不清的问题。要加大对执法主体的技术投入,完善取证规则,增强执法的可执行性和可操作性;加大惩治力度,落实网络实名制,提高造谣传谣违法成本,对恶意制造疫情谣言者予以严惩;统筹安排、科学设定各部门执法范围、分配执法权限,可以考虑设置专门的谣言治理执法机构,避免因职权重叠出现治理盲区或“一事多罚”现象。要重视法治教育和宣传,积极组织开展“依法打击疫情谣言”专项宣传活动,借助各平台推送相关宣传资料、用贴近生活的事实案例释疑解惑,提示公众发表言论时应注意的法律风险,引导公众增强法治意识,在疫情期间,自觉做到不造谣、不信谣、不传谣。二是新闻媒介要扮好“把关人”角色。新闻媒介特别是网络平台要提高“把关人”意识,强化常态治理功能。要加大对平台内信息的审核力度,识别并清理违规虚假信息,明确行业红线和底线,解决“把关人”责任缺位的问题;要发展谣言识别和屏蔽技术,提高智能“把关”的可行性和实效性;要应用大数据、人工智能、区块链等技术研发谣言防控系统,精准识别疫情谣言,提高“把关”效能;要加强对从业人员的职业道德教育和管理约束,确保其坚持新闻的真实性原则,不发布和传播虚假信息。此外,在“用户生成内容”时代,要引导网民特别是意见领袖明确言论自由的边界,督促其对发布的信息严格把关,不编造虚假信息,不传播网络谣言。三是统筹协调相关部门及专业机构积极开展群众心理疏导工作,科学、规范、有序地帮助公众尤其是疫情重点地区的特殊人群排解不良情绪。要做好“心理防疫”,引导公众回归理性,消除谣言滋生和传播的土壤;要加强对公众的道德素养教育,号召公众牢固树立大局意识和社会责任意识,严守道德底线,自觉抵制虚假负面信息,以免陷入谣言传播链条之中。

在疫情谣言衰退期:一是构建政府权威主导、媒体及时跟进、社会广泛参与的辟谣联动机制。疫情期间,谣言层出不穷,各类辟谣平台随之大量涌现,鱼龙混杂,公众极有可能会因自身辨识能力不足而无法准确选择最值得信赖的信息源。对此,应搭建国家层面的官方辟谣平台,同时组织各类新闻媒介通过其信息传播渠道联动发布辟谣信息,为公众提供中心化的权威信息源。尤其在新媒体时代,网络媒介同时扮演着谣言传播者和澄清者的双重角色,协同网络媒介参与辟谣,可显著缩短从虚假信息甄别到辟谣信息发布的流程,简化传播环节,提升疫情期间辟谣信息的时效性和影响力。要引导疫情谣言涉及事件主体积极参与辟谣工作,澄清事实、驳斥谣言。要丰富疫情谣言治理模式,鼓励各类民间辟谣组织主动承担职责,成为净化舆论环境的“反击者”和“疏导者”。二是充分运用信息化手段实现精准辟谣。一方面,运用数据分析技术对疫情谣言的内容分类、传播路径、议题场景等属性进行相关性分析,在全面系统地掌握疫情谣言传播的深层次原因和差异化特征的基础上针对不同类型的疫情谣言采取不同辟谣策略。对于以扰乱社会秩序为目的破坏型谣言,坚决粉碎清除;对于带有询问、求知心理的求证型谣言,积极沟通,说明真相;对于旨在发泄不满、愤怒情绪的宣泄型谣言,第一时间发布权威信息加以遏制;对于由明显利益驱动的利益攫取型谣言,及时封堵谣言信息源;对于以博取公众关注为目的的娱乐恶搞型谣言,依靠网络空间自我净化。另一方面,运用机器学习算法辅助人工审核虚假信息,对其进行技术拦截和精准打击。要建立谣言分级预警机制,对疫情谣言的危害性和影响力进行评估,确定辟谣优先处理等级。要运用数据挖掘技术使辟谣信息精准送达已感人群和易感人群,避免谣言死灰复燃。

總之,疫情谣言的传播动机非常复杂,对其既不能放任自流,也不能矫枉过正。诚然,在疫情谣言猖獗如过街老鼠的特殊环境下,对其进行理性分析难免有“为谣言正名”之嫌,但这并不能成为阻碍我们探索真相的理由。对于疫情谣言的治理,应深入到社会心理以及公众舆论中去,及时回应公众关切,合理利用疫情谣言来窥探民情,提高政府公信力,这才是疫情谣言治理的长远之道。[6]

【参考文献】

[1]索传军.试论信息生命周期的概念及研究内容[J].图书情报工作,2010,(13).

[2][4]“新型冠状病毒肺炎”公众认知与信息传播调研[EB/OL].国家信息中心官网,http://www.sic.gov.cn/archiver/SIC/UpFile/Files/Default/20200226101829580669.pdf.

[3][5]王俊秀等.新冠肺炎疫情下的社会心态调查报告——基于2020年1月24日-25日的调查数据分析[N].北京日报,2020-02-10.

[6]郭小安.治理谣言应遵循差异化和复杂性原则[EB/OL].人民网,http://yuqing.people.com.cn/n1/2020/0310/c209043-31625648.html.

(责任编辑:刘亚峰)

On Epidemic Rumor Management based on

Information Life Cycle Theory

Zheng Kuoshi

Abstract:From the novel coronavirus pneumonia outbreak in 2003 to the current outbreak of the new type of coronavirus pneumonia in the world,every outbreak will cause rumors.The rumor of epidemic situation is very harmful,but there are few researches on how to control it.This paper attempts to introduce the theory of information life cycle into the field of epidemic rumor management,trying to find out the key movement influencing factors in the life cycle of epidemic rumor,and based on this, analyzes the problems existing in the process of epidemic rumor management and puts forward corresponding countermeasures and suggestions,hoping to provide theoretical reference for the governance of epidemic rumor in China.

Key words:Epidemic rumours;novel coronavirus pneumonia;information life cycle