清肺透邪扶正方治疗新型冠状病毒肺炎的临床疗效及机制

丁晓娟,张勇,何东初,张梦云,谭映军,余爱荣,俞桥,伍伟,杨文超,黄河颂,刘琳

(中国人民解放军中部战区总医院1.中西医结合科;2.院长办公室;3.临床药理科,武汉 430070)

2020年2月11日,世界卫生组织(WHO)将近期流行的新型冠状病毒正式命名为SARS-CoV-2[1-2],该病毒属于β属新型冠状病毒[3],其基本传染数R0远超SARS病毒(R0:0.85~3),高达3.77[4],表面糖蛋白与严重急性呼吸综合征(severe acute respiratory syndrome,SARS)病毒(SARS-CoV)刺突蛋白的同源性为76.3%,相似性为87.3%[5],现代医学尚无特效治疗药物[6]。笔者在临床使用清肺透邪扶正方治疗新型冠状病毒肺炎(coronavirus disease 2019,COVID-19),取得较好的临床疗效,现总结如下。

1 资料与方法

1.1病例选择标准

1.1.1诊断标准 根据国家卫生健康委员会(简称卫健委)印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》确诊标准[7]作为诊断标准;中医辨证分型为疫毒闭肺。

1.1.2纳入标准 符合国家卫健委印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》确诊标准[7],依据病情严重程度可分为轻型、普通型、重型和危重型;年龄>18周岁;患者签署知情同意书。

1.1.3临床分型 轻型:临床症状轻微,影像学未见肺炎表现。普通型:具有发热、呼吸道等症状,影像学可见肺炎表现。重型:符合下列任何一条,①呼吸窘迫,呼吸率(RR)≥30次·min-1;②静息状态下,指氧饱和度≤93%;③动脉血氧分压(PaO2)/吸氧浓度(FiO2)≤300 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)。危重型:符合以下情况之一者,①出现呼吸衰竭,且需要机械通气;②出现休克;③合并其他器官功能衰竭需重症监护室(intensive care unit,ICU)监护治疗。

1.1.4排除标准 排除其他感染、肿瘤、自身免疫性疾病等其他疾病以及儿童和孕妇。

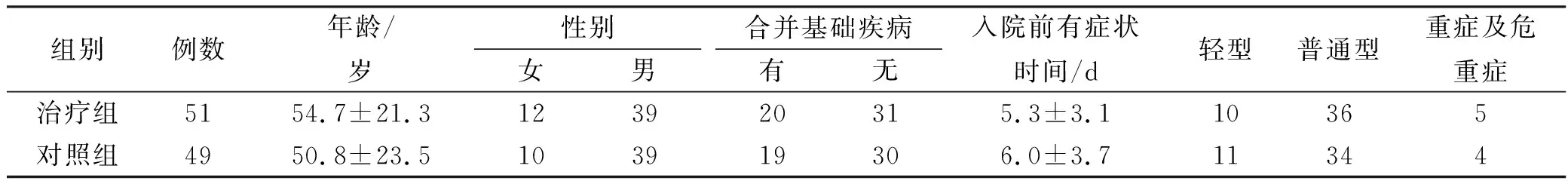

1.2临床资料 入组2020年1月中部战区总医院感染内科病区新型冠状病毒肺炎患者100例,根据计算机随机制定的随机号,随机分为治疗组51例,对照组49例,观察期间无脱落或剔除患者,两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

1.3治疗方法 两组患者给予抗病毒(α干扰素500万U,雾化吸入,bid,0.9%氯化钠注射液250 mL+利巴韦林0.5 g,静脉滴注,bid),抗感染[喹诺酮类抗菌药物和(或)第3代头孢菌素]等西药治疗,重症患者给予呼吸支持(鼻导管给氧、高流量湿化氧疗、无创呼吸机辅助通气)治疗。治疗组在此基础上给予清肺透邪扶正方。此方剂是我科在救治COVID-19工作中总结出来经验方,方剂组成:炙麻黄6 g,生石膏20 g,杏仁10 g,金银花30 g,连翘15 g,芦根30 g,生薏苡仁30 g,僵蚕10 g,蝉蜕10 g,虎杖15 g,姜黄10 g,白芍10 g,太子参20 g,生甘草15 g;如湿邪较重,可加用苍术;腹胀、腹泻明显,加用茯苓、山药;高热者,重用生石膏、柴胡加减;咳嗽痰多,半夏、川贝加减;胸闷者,瓜蒌加减。每天1剂,冷水浸泡30 min,大火煎沸10 min,改用小火缓煎20 min,取煎液150 mL,药渣加水再次小火煎煮20 min,取煎液150 mL,混合两次药液,分2次服(早晚各1次) ,治疗10 d。

1.4观察指标及疗效判定 于治疗前及治疗10 d后,完善肺部CT检查,收集患者外周静脉血,使用艾森生物科学公司提供的NovoCyte流式细胞仪,采用多重微球流式免疫荧光发光法检测干扰素γ(INF-γ)、白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α),试剂盒由青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司提供(批号:200201);采用免疫学方法检测C反应蛋白(CRP),试剂盒由贝克曼生物科技有限公司提供(批号:447640);红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)使用血沉仪检测。常规检测血常规、肝肾功能等安全性指标。炎症指标好转率(%)=ESR、CRP、IL-6及TNF-α下调例数或IFN-γ上调例数/总例数×100%。临床好转率(%)=症状缓解例数或CT病灶吸收例数或氧合提高例数/总例数×100%。

2 结果

2.1治疗前后临床症状及指标比较 治疗后两组发热、咳嗽咯痰、胸闷气促等临床症状比较,差异有统计学意义(P<0.05);而鼻塞流涕、腹痛腹泻等症状,临床样本量较少,无法比较或差异无统计学意义;两组间氧饱和度、氧合指数比较差异有统计学意义(P<0.05);两组间肺部CT好转变化比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

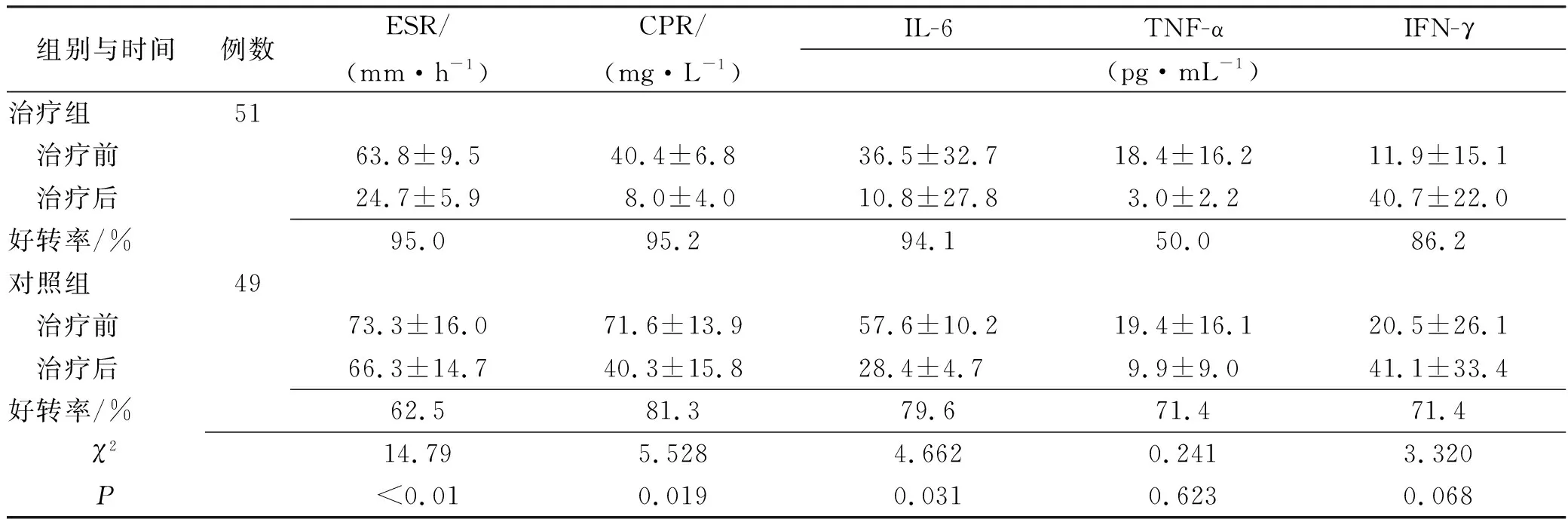

2.2炎症指标比较 治疗后治疗组ESR、CRP及IL-6等指标降低,与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05);治疗组IFN-γ上升,但与对照组差异无统计学意义(P>0.05);治疗组TNF-α降低,但与对照组差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.3血常规与肝肾功能比较 治疗后出现全血细胞计数减少的患者,治疗组3例,对照组2例,差异无统计学意义(P>0.05);出现轻度肝功能损伤的患者,治疗组2例,对照组3例,两组差异无统计学意义(P>0.05)。两组均无肾功能损伤患者。

2.4病情变化比较 治疗后治疗组重症及危重症患者5例,有3例缺氧状态得到改善,氧合指数>300,可脱离无创呼吸机辅助通气及高流量湿化氧疗,仅通过鼻导管吸氧,氧流量2 L·min-1,氧饱和度稳定维持在93%以上;而对照组仅有1例,但因前期选择入组的重症及危重症患者样本量小,无法进行统计学分析。

3 讨论

基于既往针对病毒(主要是埃博拉病毒、SARS病毒等)的研究,一些具有广谱蛋白酶抑制剂的抗病毒药物被认为可能对于SARS-CoV-2有效[8],其中尤以瑞德西韦[9-10]、洛匹那韦/利托那韦(克力芝)为代表,但此类药物均不同程度存在疗效欠佳、价格昂贵、不良反应大或尚在临床试验进行中等问题,尚没有足够数据支持可安全有效地用于临床[11]。近年来,中医药应用于病毒性肺炎的研究众多,有研究认为,应用麻黄、石膏等药物治疗病毒性肺炎,具有抗病毒、调整免疫状态等作用,能够减轻机体过度的炎症反应,缩短病程[12]。中药抗病毒实验研究和临床观察表明,中药抗病毒具有清除体内病原体、改善机体整体状态的优势,特别是能通过调动机体特异性和非特异性免疫功能来增强抗病毒的能力[13]。

表1 两组患者基本临床资料比较

组别例数年龄/岁性别女男合并基础疾病有无入院前有症状时间/d轻型普通型重症及危重症治疗组5154.7±21.3123920315.3±3.110365对照组4950.8±23.5103919306.0±3.711344

表2 两组患者治疗前后临床症状及指标比较

组别与时间例数发热咳嗽/咳痰鼻塞/流涕腹痛/腹泻胸闷/气促氧饱和度/%氧合指数CT表现①对照组49 治疗前4941291794.5±5.2207.0±65.749 治疗后613021197.0±2.6226.0±48.028好转率/%87.868.3100.077.835.375.067.342.9治疗组51 治疗前5143171895.7±2.8203±35.751 治疗后1501497.3±2.0231±61.519好转率/%98.088.4100.085.777.890.084.362.7χ24.0605.026-0.1636.4434.4573.9443.968P0.0440.025-0.6870.0110.0350.0470.046

①CT表现:限指肺部病灶较前无明显变化或进展的患者例数。

①CT findings:only indicates the number of patients whose pulmonary lesions had no significant change or progression compared with the previous CT.

表3 两者患者治疗前后炎症指标比较

组别与时间例数ESR/(mm·h-1)CPR/(mg·L-1)IL-6TNF-αIFN-γ(pg·mL-1)治疗组51 治疗前63.8±9.540.4±6.836.5±32.718.4±16.211.9±15.1 治疗后24.7±5.98.0±4.010.8±27.83.0±2.240.7±22.0好转率/%95.095.294.150.086.2对照组49 治疗前73.3±16.071.6±13.957.6±10.219.4±16.120.5±26.1 治疗后66.3±14.740.3±15.828.4±4.79.9±9.041.1±33.4好转率/%62.581.379.671.471.4χ214.795.5284.6620.2413.320P<0.010.0190.0310.6230.068

从中医角度分析,COVID-19患者大多具有身热不扬、干咳气促、舌苔厚腻等临床症候,笔者认为本病符合疠气所致温疫的特点,核心病机为“热、毒、虚”,肺卫同病、热邪浊毒致病。清肺透邪扶正方以清宣肺热、透邪外出、扶正固表为主要治则,方中麻黄宣肺透邪,石膏清肺泄热生津,共为君药[14];杏仁利肺平喘止咳,金银花、连翘、芦根、虎杖清热解毒,配伍白芍滋阴敛汗,防止宣散太过而损伤阴液,共为臣药;僵蚕、蝉蜕疏散风热、清热利咽,姜黄温散通泄,祛风除湿,生薏苡仁利水渗湿健脾,太子参扶正补气为佐药,炙甘草调和寒温宣降,益气和中,为使药;全方共用,祛邪不伤正,扶正不留邪,既能透邪于外,又能扶正于里,在祛除外邪的同时,扶正补气,加速患者正气恢复。现代药理研究表明,麻黄具有退热、抗病毒等作用,其含有的麻黄碱阻碍汗腺导管对钠的重吸收,增加汗液分泌量而起到退热的效果[15]。虎杖为蓼科蓼属多年生草本植物虎杖的根及根茎,其性味微寒微苦,归肝、胆、肺经,能利湿退黄,清热解毒,散瘀止痛,止咳化痰。现代药理研究认为虎杖具有抗纤维化的作用[16],可下调大鼠肺泡灌洗液中TNF-α水平,降低大鼠气道炎症反应[17]。太子参,味甘、微苦,性平,归脾、肺经,具有抗应激、增强免疫功能等作用,太子参多糖粗提物对细胞免疫功能具有调节作用,太子参中苷类和多糖等是其提高机体免疫功能的有效物质[18]。

治疗组在缓解发热、咳嗽咳痰、胸闷气促等临床症状方面,显著优于对照组;在改善通气,提高氧饱和度方面,显著优于对照组;治疗10 d后,治疗组有更多患者肺部病灶部分吸收,而对照组更多患者肺部CT表现为病灶无显著变化或进展。

本研究发现患者接受清肺透邪扶正方治疗后,外周血中炎症指标(CRP、ESR)及部分促炎细胞因子(IL-6)明显下降,而具有免疫调节、抑制病毒的因子(IFN-γ)则明显升高,这一发现与既往关于SARS的研究符合[19],提示上调“抗病毒”(IFN-γ)和下调“促炎”(IL-6)通路是其可能作用机制。因此认为清肺透邪扶正方治疗COVID-19的可能作用机制是通过刺激干扰素生成或产生类干扰素的免疫调节及抗病毒作用发挥疗效。在该过程中,可能通过抑制细胞因子IL-6等发挥抑制炎症反应的作用。但鉴于COVID-19是一种从未识别的新的疾病,没有大样本循证医学证据可以参考,且本次临床观察时间较短,样本量较小,数据有一定的离散度。故有待从相关细胞因子的上下游信号通路探讨清肺透邪扶正方治疗COVID-19的作用机制,为临床开发治疗COVID-19的有效药物提供参考。