情感因素在文本语言分析中的回归

——谈文本语言分析的潜在情境论

李 枫 ,孙 陆

(1.大连大学 国际文化交流学院,辽宁 大连 116622;2.大连大学 文学院,辽宁 大连 116622)

面对一部作品,如何在文本分析的意义上进行解读,这是我要回答的一个问题。当今文化分析方兴未艾,反思新批评以来的文本分析理论,揭示文本语言分析的理论盲点,实现文本分析向文化分析的过渡,迫在眉睫。 新批评以来的文本分析理论重视了对文本语言组织特点的分析,但是忽略了对文本语言潜在情感因素的分析。

一、新批评的“独立存在的客体”对文本分析情感因素的否定

新批评认为,文本是独立存在的客体,这是一切批评活动的依据和旨归。这就是新批评倡导的“本体论批评”(向心式批评)。新批评通过“细读”的方法专注地分析文本之中的种种语言技巧,诸如文本的肌理、张力、象征、多意、矛盾、结构平衡等等。然而文本是否像新批评认为的那样是“独立存在的客体”呢?在当今的理论视野内来审视时,答案是否定的。因为新批评的这种观点不仅否定了作品与作品的联系,还否定了作品与作者,以及作品与读者之间的联系,从而进一步否定了文本分析中对情感因素进行语言分析的合理性。

二、结构主义对文本语言分析情感因素的否定

否认文本分析必须考虑作者或者读者的心理情感,这种倾向在结构主义文学批评中更加明确。结构主义文学批评试图找到众多文本背后隐藏的一个本源性问题。不禁令人发问的是,结构主义要寻找的诸多文本下的本源性结构离开作者和读者的情感体验能否找到呢?

我们必须把握“二项对立”的分析方法。这是把握结构主义文本分析理论的最基础和最重要的切入点。

“所谓‘二项对立’类似我们讲的一分为二,即把研究对象分为一些结构成分,并从这些成分中找出对立的、有联系的、排列的、转换的关系,认识对象的复合结构。”①张首映:《西方二十世纪文论史》,北京,北京大学出版社,1999年版第172我认为,“二项对立”绝不仅仅是二元对立,它是一种划分结构的方式,没有二元对立式的势不两立,往往具有中性色彩。而且,进一步值得疑问的是,这种“二项对立”存在的范围有多广,适用性有多大?若每个研究对象(尤其是人的思想情感等)都可一分为二,并且它们之间的关系都归为“对立”,这便不免走向了一个极端。所有结构主义活动的目标,不论是反思的,还是诗义的,不论是程式的还是模式的,都要对“客体”进行重建,用“二项对立”进行重建,这个重建的过程离开作者和读者的情感体验是很难完成的。

横组合关系和纵聚合关系是一个典型的二项对立模式。横组合关系,指语言的句段关系。纵聚合关系,是指特定句段中的词语“现在”没有出现许多有共性的词在联想或记忆中构成的集合关系,也称之为“联想关系”。

雅各布逊把索绪尔对这两种关系的区分用于诗性和文学性分析,认为在横组合关系中,文学的换喻表现突出;在纵聚合关系中,文学的“隐喻”表现明显。进而,与之相对应的是,他把现实主义作为一种换喻艺术,把浪漫主义和象征主义等作为一种隐喻艺术。雅各布逊的纵聚合关系(也称联想关系)从定义的那一刻开始,已经与心理学的知识密不可分了,“联想”、“记忆”作为一种认知心理活动,与人的情感因素是紧密结合的。这样以二项对立为基础的结构主义文本分析对文本语言分析情感因素的否定就不攻自破了。

雅各布逊认为:“语言的诗性的功能把对等原则从选择轴引向组合轴。”换言之,即语言的诗性功能得之于把日常言语活动中只在联想关系中展开的词,放到句段中加以表现。雅各布逊指出诗歌语言正是因为具有诗性功能而使自己成为一种特殊的语言形式,这是一种趋向表现的语言。诗歌语言总是尽可能地运用各种技巧,将在实用语言中占支配地位的传达功能,减少到最低程度,使自己不再有对外部现实世界的指向性而着意强调语言自身。因此雅各布逊相信,通过语言分析,可以揭示诗句的组织特点。但是,即使如此,诗歌语言对各种技巧的运用也无法彻底的消解使用语言的传达功能,其对外部现实的指向性被更为隐秘的潜藏在语言之后的情感因素取代了,而对文本分析时所应该持有的情感因素正是结构主义所一致反对的。

三、解构主义文本分析理论对情感因素的忽视

说“解构主义文本分析”是否恰当?毕竟解构主义不认为“文”有“本”在。“分延”、“播散”、“印迹”、“更替补换”作为解构策略,它们的策略何在?解构主义像结构主义一样,重视其语言学基础。如果结构主义确信索绪尔意义上的能指所指的对应关系,那么解构主义便认为文本的意义始终在能指链上滑动,没有终极的所指,替之以无穷的意指关系。解构最终会如一张网,四面开去,却不会有结构主义意义上的时空体系。不禁让人问的一个问题是,正如结构主义们想努力寻求所谓终极结构,隐藏在众相之下的终极价值或意义是一场乌托邦式的梦一样,解构主义者对能指的绝对化肯定和对所指的否定是否也过于绝对!

姑且承认,无穷的意指关系组成的语言文本便具有了前所未有的开放性,不仅对自我开放——上下文关系或语境关系的打通,而且对外开放——文本与其它文本在横组合与纵聚合关系上的互文。如果说,结构主义重视“互文”,因为他们试图在各个不同的文本下寻找建立一个共通的结构模式,那么结构主义者的“互文”便是承认每个文本的独立结构价值的; 而解构主义正好否认了这一点,他们不承认各个文本的独立价值(所指),但他们讲“互文”仍然是杂乱无章的交错。解构主义对结构主义的否定是在语言学的基础上给予的一次正面回击,但是有一点是共同的:他们都不愿承认文本语言分析的情感因素的存在。其实理应肯定这一点,即在对文本的语言分析的基础上,开启文本分析情感的微秘通道。

四、 茵加登的文本层次理论对文本分析情感因素的认同

茵加登在他的《文学艺术作品》这部著作中将作品分析为四个层次并加以详细的研究,而且在这四个层次之外还隐藏着第五个层次,即形而上性质的层次。茵加登的文本层次理论并没有像新批评、结构主义和解构主义那样否认情感因素在文本分析中的作用,相反,而是持有一种认同的态度。

在语音层次上,任何一部文学作品都包含了三种语言成分,即字词、句子和句子复合。字词就是被赋予意义和具体化的语音形式。句子由字词组成,从而产生不同的节奏和押韵,言为心声,从而会在读者的心中产生不同的情感。在对文本的语言组织特点进行分析的基础上,能够认识到读者和作者的情感对文本分析的作用,这较之新批评、结构主义和解构主义无疑是一大进步。

在意义层次上,意义层次的存在依赖于人的主观意识活动,而人的主观意识活动是与人的情感体验密不可分的。在这个层次上句子的功能是创造出句子的对应物或者某种事态。茵加登认为,句子创造的事态有别于不依靠句子而旁观存在于实体世界的事态,即在意义层次中“意”具有虚构性,这种虚构性在文学作品中被道德豁免的原因,其中有一点就是文本对情感的依靠。

在图式化构成形式上,茵加登认为,句子描绘的事态仅仅是一种客观条件,只有读者的意识活动溶入其中,对于作品的直观认识才能形成,这时显示在读者直观认识之中的“客体”也就是茵加登所说的“构成”,这种构成更像一幅框架,即“图式”。值得商榷的是,既然茵加登的“事态”已具有了某种虚构性在其中,那么把它称为一种客观条件也只能是相对的。其用意在于突出主体对文本的进一步介入,用接受美学的术语来说即“填空”。这个“填空”的过程是与读者的情感因素的介入紧密相连的。

在再现的客体层次上,所谓“再现的客体”指的是一切通过名词或者动词显现的事物,当然这里面已有了“填空”的成份,从而有了情感因素的介入。“再现”一词道出了“文学是对世界的的再现”的属性,这个命题揭示出文学、作者、现实世界的复杂关系。文学作品反映、再现的世界并非客观的物质世界,而是进入作家眼中的经过作家的语言组织过的世界,即符号、作家的情感意识和现实三者之间存在共同的结构。立普斯的移情说,王国维的“万物皆著我之色彩”等论述,则从另一个方面出发说明着这个共同的结合的存在。在哪方面呢?于是进入了下一个问题,即对“客体”的讨论。“再现的客体”理应包含着客观的客体与主观的客体。如果说再现的客观客体为“象”的话,那么这个“象”必然具有主观的成分,即“意”。其实在文学语言中,其再现的主观客体与客观客体是相互渗透,水乳交融的。从事诗歌研究,不难发现这样一种现象:诗歌自来都是意象的集合体,然在不同诗人的手中会有诗歌的“意”大于“象”,或者“象”大于“意”的情况,而且诗歌在“象”的运用上经历一个“象”大于“意”,“象”为主,到“意”大于“象”,“意”为主的转变,这个转变是与文学文本对情感因素的重视分不开的。

首先,诗歌之“意象”中的“象”在漫长的历史文化进程中早已不是原初的“象”,而是沉淀了大量的历史文化因素,成为共相而拥有普通的情感内涵。古典诗歌中的“月”在诗人的笔端不尽是那天上的明月,而渗透着古人的哀思和对朦胧美的感受。其二,从诗歌的本质来说,不论是“诗言志”还是“诗缘情”都似乎在说明,诗歌重“意”重“情”而相对忽视“象”的存在。诗歌要有意境,要有“象外之象”,言外之“意”,这都召示着对“意”和“情”的重视。通过上述分析我们可以寻找到“符号、人的意识和现实世界的共同结构”的蛛丝马迹:符号中沉淀着人类情感和意识,而这些正与主体的意识在很大程度上是相通的,二者都需要在客观世界中得以显现的印证。

茵加登认为,在文学作品中还可能存在着“形而上性质”,如崇高、悲剧性、恐怖、神圣等。这个层次是在前四个层次基础上形成的。这样,茵加登便为文本分析的可操作性打开了一条由内而外的通道——对文本潜在情感的认同,入乎其内可察人的生命体验,出乎其外可与历史文化语境联系起来。

五,文本语言分析的潜在情境论

“诗缘情而绮靡”,通过对“情”的把握也就把握住了诗歌乃至文学的本质所在,这是中国古代文论的一个理论认同。境(inscape)是一种内指性的心理空间,而非外拓性的现实场景。有情入境,境中有情,是中国古典美学的一个审美取向。我认为文本语言分析的潜在情境论有以下两层含义:一是文本的情境是潜在的,是作者的情感体验在文本语言中的潜藏;二是读者和批评者要从自己的情感体验出发,寻找与文本情境的契合点。通过对文本分析可操作性的探求,我认为新批评以来的文本理论重视了对文本语言组织的积极建构,这是值得肯定的;但是对文本潜藏的情境的忽视和否定,让文本分析理论无力面对纷繁的文本而做出人性化的阐释。因此我认为对文本分析可操作性的探求理应重视文本的潜在情境,即从自己内心的情境出发,通过对具体语言组织的分析去紧扣,从而揭示具体文本的情境符码。这是一个不可或缺却一直没有得到重视的环节,也只有抓住了文本语言分析的潜在情境论,才能打开文本由内而外的微秘通道,从而与具体的历史文化语境紧密联系在一起。对文本语言组织的分析、对文本潜在情境的分析和对文本历史文化语境的分析,三个环节理应紧密相扣。

或许对文本分析的理论可操作性的探求只是相对意义上的,为了避免理论的诡辩和空泛,对理论的阐述应当达到“理论的批评化”,即“在具体的文本分析中探索文学与美学普遍问题的情形,也就是把理论建构具体化为文本批评”。②王一川:《文学理论》四川,四川人民出版社, 2003 年版。第357页这也是本文努力探求的一个方面。

下面是贾平凹先生的散文《我的老师》,试着对其进行分析:

我的老师

我的老师孙涵泊,是朋友的孩子。今年三岁半。

幼儿园的阿姨领了孩子们去郊游,他也在其中,阿姨摘了一抱花分给大家,轮到他,他不接,小眼睛翻着白,鼻翼一扇一扇的。阿姨问:你不要?他说:“花疼不疼?”对于美好的东西,因为美好,我也常常就不觉得了它的美好,不爱惜,不保卫,有时是觉出了它的美好,因为自己没有,生嫉恨,多诽谤,甚至参与加害和摧残。孙涵泊却慈悲,视一切都有生命,都应尊重和和平相处,他真该做我的老师。

我在他家书写条幅,许多人围着看,一片叫好,他也挤了过来,头歪着,一手掏耳屎。他爹问:你来看什么?他说:“看写。”再问:写的什么?说:“字。”又问:什么字?说:“黑字。”我的文章和书法本不高明,却向来有人恭维,我也是恭维过别人的,比如听别人说过某某的文章好,拿来看了,怎么也看不出好在哪里,但我要在文坛上混,又要证明我的鉴赏水平,或者某某是权威,是著名的,我得表示谦虚和尊敬,我得需要提拔加获奖,孙涵泊不管形势,不瞧脸色,不慎句酌字,拐弯抹角,直奔事物根本,他真该做我的老师。

街上两人争执,先是对骂,再是拳脚,一个脸上就流下血来,遂抓起了旁边肉店案上的砍刀,围观的人轰然走散,他爹牵他正好经过,便跑过去立于两人之间,大喊:“不许打架!打架不是好孩子,不许打仗!”现在的人很烦,似乎吃了炸药,鸡毛蒜皮的事也要闹出个流血事件,但街头上的斗殴发生了,却没有几个前去制止的。我也是,怕偏护了弱者挨强者的刀子,怕去制伏强者,弱者悄然遁去,警察来了脱离不了干系,多一事不如少一事,还是一走了之,事后连个证明也不肯做。孙涵泊安危度外,大义凛然,有徐洪刚的英勇精神,他真该做我的老师。

春节里,朋友带了他去一个同事家拜年,墙上新挂了印有西方诸神油画的年历,神是裸着或半裸着,来客没人时都注目偷看,一有旁人就脸色严肃。那同事也觉得年历不好,用红纸剪了小袄儿贴在那裸体上,大家才嗤嗤发笑起来,故意指着裸着的胸脯问他:这是什么?他玩变形金刚,玩得正起劲,看了一下,说:“妈妈的奶!”说罢又忙他的操作。男人们看待女人,要么视为神,要么视神是裸肉,身上会痒的,却绝口不当众说破,不说破而再不会忘记,独处里作了非非之想。我看这年历是这样的感觉,去庙里拜菩萨也觉得菩萨美丽,有过单相思,也有过那个——我还是不敢说——不敢说,只想可以是完人,是君子圣人,说了就是低级趣味,是流氓,千刀万剐。孙涵泊没有世俗,他不认作是神就敬畏,烧香磕头,他也不认作是裸体就产生邪念,他看了就看作是人的某一部位,是妈妈的某一部位,他说了也就完了,不虚伪不究竟,不自欺不欺人,平平常常,坦坦然然,他真该做我的老师。

这是一篇千余字的散文,对这篇散文的语言分析不同于对诗歌和小说的分析,而是介于二者之间。如果说对于诗歌的语言分析尚可以借鉴新批评的细读之法,那么对于散文的语言分析则难以采用这种细致的分析方法。如何着手分析,首先给人的感觉是应当破译一下 “老师——学生”的文化密码,“老师——学生”是一个“二项对立结构”,在这个结构中,“老师”拥有话语霸权,“学生”则往往处于失语的处境。而这样的分析对《我的老师》之“孙涵泊——我”倒是难以阐释的。“我的老师话少,对我没有悬河般的教导……”没有话语霸权的师生关系是理想的师生关系,也难怪“我”要作“孙涵泊”的学生。这是结构主义分析理论给予的视角,而对语言组织的重视和挖掘是语言分析得以进行的基础。

然传道、授业、解惑者何在?《我的老师》写了四个故事,却有着共同的结构模式,即:真、善、美与假、恶、丑相对立的模式。

不论幼儿园阿姨采花——孙涵泊拒绝接花;孙涵泊“黑字”评书法——人们相互恭维之风气,还是孙涵泊劝架——人们明哲保身、怕惹事非;孙涵泊思无邪念——人们虚伪有邪念,都可以从比较中得出这个明显的对立模式。模式的背后是真、善、美与假、恶、丑的对立,这一切大都通过行动得以完成,话语只是一个附助。让人不禁想到李贽的名言:“夫童心者,乃绝假存真之一念也。”在这个二项对立模式中,“孙涵泊”只是一个能指,其所指则代表着对真善美的美好事物的向往与渴求,而在这个意指关系中却蕴含着作者对社会历史文化的反思、批判乃至建构。然而作者并没有予以激烈的批评,而是寓其在情感的倾向性之中予以讲述,让人感觉娓娓道来。

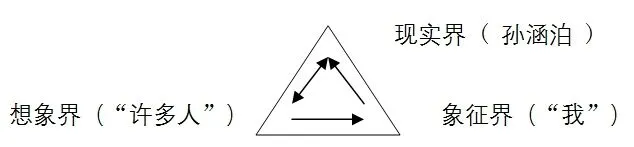

然而,分析到此是不够深入的,我认为还应该沿着结构主义探求文本深层的本源性结构的思路继续往下走。正如作者一再强调的一样,孙涵泊“真该做我的老师”。“我”之于“许多人”亦有其不同之处,这里,我认为有必要突破“二项对立”的思维模式而赋予另一维,三个维度的出现正契合拉康的结构主义精神分析学的理论,我们不妨借助拉康的“三角结构”来加以分析。

在《我的老师》的几个简单的故事框架中,我们可以理出三个不同的角色,即:孙涵泊——“我”这个“学生”的“老师”,是话语霸权和生命、生活真善美的拥有者,却是一个不善为人师的孩子,可以说是“唯实者”的无能,属于“现实界”;“许多人”,即社会上自以为八面玲珑,有不凡的处理社会能力的人们,却丧失了人的天性和美德,因而被蒙蔽在虚假、丑恶和无知之中,以致于自欺欺人,属于自恋性的“想象界”;而文中的“我”既有大多数人的通病,却能及时反思自我,批判不合理的情事理,是从想象界衍生而来的又具有高度洞察力的“象征界”。用图表示为:

图1

我们不难发现这个三角结构的三个元素之间的相互关系,“现实界”代表着真善美,具有永恒的审美属性;“想象界”则是与之对立的假恶丑,作为一个受批判的极而存在,而在美丑二元对立之间又衍生了一个有洞察力的“象征界”,既是对二者的调和,也是对象想界的否定和对现实界的向往。

这个三角结构中还存在一个力场的倾向,如图所示,想象界有一股向象征界转化的倾向力,同时象征界也有一股向现实界转化的倾向力(图中箭头指向的方向);这个倾向力将会使三角结构翻转一个位置,从而形成另外一个三角结构:

图2

在这个三角结构中,孙涵泊作为一个孩子天真无邪,年幼无知本应居于此处,处于童年的幻想阶段,是想象界;而社会上的成人应当为孩子的父辈,拥有一定的社会经验和处事务实能力应当处于象征界;“我”作为一文学家又是一智者,拥有文化智慧应当处于现实界。这才是一个稳定的三角结构。

而令作者失望的是,前面两个三角结构,一为现实,一为理想,这个落差正是作者看到的社会丑陋的一面:真善美的隐失和失落,假恶丑的公开化和合理化。这篇文章无疑反映出作者对理想道德社会的构想,或者说是对拥有传统美德社会的挽惜和呼唤。而且,从两个不同的三角结构的对比和演化中,可以感觉到作者对精英文化的期待和对自我身份——启蒙大众者的认同和积极建构。

其实,《我的老师》的第一个三角结构只是作者的谦逊之笔,作者无意识认同的只一个结构模式,即第二个三角形结构,这也正反映出此篇散文写作的历史文化背景。

上个世纪八十年代初对精英文化的追求,对审美的广泛认同,是对文化大革命的深刻反思而出现的。随着反思思潮和人文思想的深入,以前在政治上颇为流行的“批判与自我批判”模式在 80 年代初被应用到文学语言上。《我的老师》就是一例。这就是潜在情境,作者在《我的老师》一文中表达了对知识分子良知沦丧的惋惜,对文化大革命摧残人性的批判,对中国国民性的深刻反思。

但贾平凹的《我的老师》这篇散文的语言风格是“温柔憨厚”,“主文而谲谏”的,其企图建构的社会模式也是建立在对传统,尤其是中华民族优良美德的基础之上的。充分体现了反思文学的一个参照物:中国古典文化。也是对80 年代中期以后寻根文学的一个遥相呼应和启示。

同时,《我的老师》突出了“我 ”的主体感受,回到了个人体现,表现出日常事态和心情,这是对五六十年代“以小见大”“托物言志”散文模式的一个反拨,以儿童视角,抒发一种温馨而清新的感觉,展现人性中朴素、感人的一面,是对“五四”抒情散文的回应,可谓承上。同时也开启了八十年代中期以后散文“自我表现”的趋势,可谓启下。

六 结语

文本语言分析的方法是前人尝试过的方法,固然各自成一家,但在理论与分析方法上,不免是相互借鉴的,这无疑告诉人们,分析文本语言的方法是灵活的。

新批评以来的文本语言分析,在各种话语的合力之下似乎在被文化分析所取代,文化分析的出现和兴盛透露出了一个事实:文本分析有理论的不足之处。通过对新批评以来主要文本分析理论的反思,我找到了适合自己的一套文本语言分析的理论,即在分析文本语言组织的基础上揭示文本的潜在情境,从而紧扣文本的历史文化语境,而文本语言分析的潜在情境论则是探求的结论所在。