胆总管结石腹腔镜与开腹手术治疗的效果与安全性分析

(大连市第五人民医院儿科,辽宁 大连 116021)

胆总管结石为一种胆道良性疾病,一般继发于胆囊结石,主要集中于胆总管中下段,但随着结石增加、胆总管扩张以及结石上下移动,容易累及肝总管。其典型症状表现为黄疸、高热、寒战、放射性背痛、右上腹绞痛等,严重者会出现胆源性胰腺炎、感染性休克等。随着人们生活水平提高,胆结石同糖尿病、冠心病、高血脂、高血压、肥胖症等疾病一样,发病率后呈不断上升趋势,影响患者身体健康以及生活质量水平[1]。临床主要采用传统开放式手术治疗,但随着医疗技术水平的提高,人们对手术要求不断提高,腹腔镜技术被临床与患者广泛接受,通过腹腔镜手术治疗胆石症,具有创伤小、并发症少,患者恢复快等优势。为进一步明确不同治疗方法效果,本次研究中,分别给予胆总管结石应用腹腔镜手术与开腹手术,对比两种手术方法效果,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:自医院肝胆外科2017年6月至2018年5月收治的胆总管结石患者中挑选68例进行研究。纳入标准:所有研究对象经影像学检查确诊为胆总管结石;有良好的治疗依从性;术前经血常规、心电图以及凝血功能检查无异常。排除标准:合并严重心肝肾疾病者;合并胆管狭窄畸形需实施引流者;合并肝内胆管结石,难以顺利取石者;合并免疫血液系统、神经系统、消化系统疾病者;合并手术禁忌证者。按照随机数字原则分为两组,对照组34例,男22例,女12例,年龄为24~66岁,平均年龄为(45.5±9.5)岁,病史 为3~15个月,平均病史为(9.5±3.5)个月;观察组34例,男24例,女10例,年龄为25~67岁,平均年龄为(45.2±9.3)岁,病史为4~16个月,平均病史为(9.6±3.3)个月。两组间的基础资料间不存在差异(P>0.05),可进行本研究分析。

1.2 方法:术前两组均接受常规检查、准备,于全麻下实施手术。对照组实施传统开腹手术治疗,于右上腹直肌切口处,或选择右肋缘下斜切口处,入腹实施手术,分离胆囊动脉,胆囊管结扎后,顺逆性做胆囊游离切除,充分暴露胆总管前壁,纵行切开1~1.5 cm,结石取出后,进行胆道冲洗,置入T管(或不放置),于Winslons孔内放入引流管。观察组实施腹腔镜切开取石术,常规四孔操作,建立人工CO2气腹后,进行胆囊三角解剖,游离并做胆囊动脉离断,游离胆总管、胆囊管与胆囊。胆囊管较长者,需先做胆囊切除,预留安囊管便于胆总管切开、趋势以及置入T管等操作中,进行牵拉;若胆囊管偏短者,先集中处理胆总管,明确胆总管后,经电凝钩纵向切开胆总管上端,切口长度为1.5~2.0 cm,吸出胆汁后进行取石操作,确定结石取出干净后,进行胆道冲洗,置入乳胶T型管总胆汁引流,术后缝合,并将腹腔积液抽吸干净,彻底排空CO2气体。注入T管置入过程中,应将乳胶管远端放于肝脏下,防止胆汁逆流到盆腔。

1.3 术后处理:两组患者术后均实施常规补液抗炎治疗,术后7 d实施T管胆道造影,若无结石残留,术后4~5周才可拔除T管。

1.4 观察指标:①对比两组取石成功率;②比较两组患者的术中指标(术中出血量、术中补液量以及手术时间)、术后手术指标(术后VAS疼痛评分、肛门排气时间、胃肠功能恢复时间、住院时间、恢复正常生活时间),根据视觉模拟评分法(VAS)对患者术后疼痛进行评价;③两组术后临床指标对比,包括术后镇痛、术后胆瘘、术后切口感染、术后结石残余发生率。④比较两组患者的术后第1、4天的红细胞(WBC)、丙氨酸转氨酶(ALT)、直接胆红素(DBil)情况。

1.5 统计学分析:所有统计资料的分析工具为SPSS20.0。计量资料间差异用均数±描述,配对以t检验,计数资料差异用率表示,以χ2检验分析,当检验结果P<0.05,表示有统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组患者的取石成功率:对照组34例,取石成功30例,成功率为88.24%,观察组34例,取石成功32例,成功率为94.12%,观察组的取石成功率高于对照组,有统计学意义(χ2=0.73,P>0.05)。

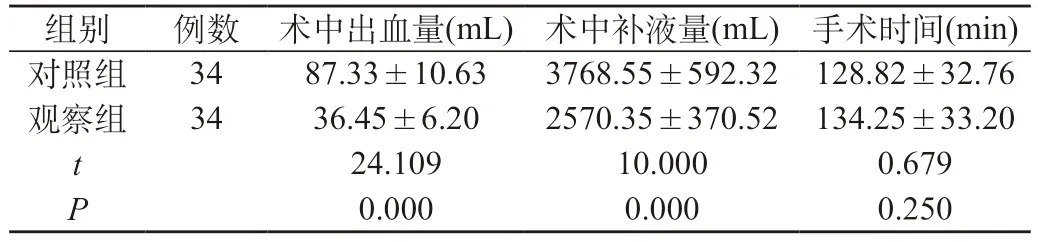

2.2 两组患者术中、术后指标对比:观察组的术中出血量、术中补液量少于对照组,有统计学意义(P<0.05),两组手术时间对比无差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 对比两组患者术中指标(±s)

表1 对比两组患者术中指标(±s)

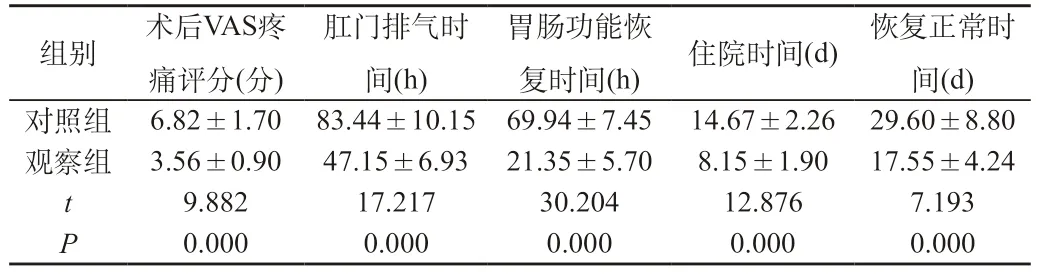

2.3 对比两组患者术后指标情况:观察组的术后VAS疼痛评分、肛门排气时间、胃肠功能恢复时间、住院时间、恢复正常生活时间少于对照组,有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 对比两组患者术后手术指标情况(±s)

表2 对比两组患者术后手术指标情况(±s)

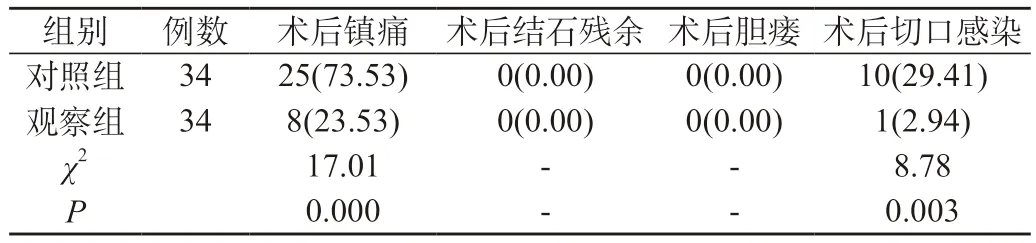

2.4 两组患者术后临床指标对比:观察组的术后镇痛、术后切口感染发生情况少于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组术后临床指标对比[n(%)]

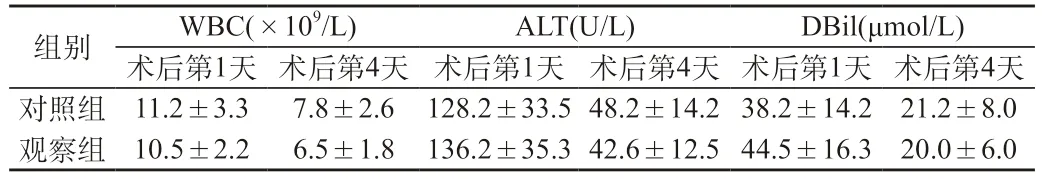

2.5 两组术后血常规以及肝功能对比:观察组的术后第1天、4天的WBC、ALT、DBil与对照组相比,无差异无统计学意义(P>0.05),见表4。

表4 两组术后血常规以及肝功能对比(±s)

表4 两组术后血常规以及肝功能对比(±s)

3 讨论

据临床统计,胆结石发病率超过10%,且发病率呈现不断上升趋势,其中胆总管结石发生率较高。尤其是随着我国老龄化加剧,老年人身体免疫力下降,手术耐受性不良,因此研究一种疗效显著、应激反应小的胆总管结石手术,是当前临床研究的主要内容[2]。

传统开腹胆总管切开取石术实施过程中,造成的创伤大,痛苦严重,恢复慢,且术后并发症发生率。随着腹腔镜技术发展进步,腹腔镜下切开、取石以及缝合手术水平提高,手术时间缩短,与传统开腹手术相比无明显差异。而且对于结石少、胆管扩张、无粘连的患者,若由经验丰富的医师操作进行,其腔镜手术时间可能要短于开腹手术。而且相较于传统开腹手术,腹腔镜手术对患者造成不良应激反应小,术后可促患者病情早日康复,腹腔镜手术实施后对患者造成的疼痛程度轻微,可减少术后并发症发生,术后应用安全可靠。腹腔镜下直视手术术野,可保证结石取出彻底,不会影响与病灶无关的组织、器官,直视下针对胆囊、胆管实施手术操作,并利用腔镜的放大作用,可清晰探查结构内部结构,减少对胰腺、胃肠、肝脏等结构组织的影响,止血效果彻底,术后疼痛程度,促患者病情早日康复[3-4]。

疼痛为一种生理心理活动,主要是因组织损伤受到的刺激而导致,外科手术实施过程中,不可避免会牵拉组织,因此疼痛在外科手术中比较常见。而疼痛一定程度会影响患者的活动耐力,影响患者的胃肠功能、身体健康恢复,甚至一些患者因为疼痛而拒绝接治疗,不配合后期护理治疗,负面情绪严重,影响患者身体健康的早日恢复,因此临床可根据术后疼痛评分情况对患者的手术治疗进行评价[5-6]。经研究表明,观察组实施腹腔镜手术后,患者的术中出血量、术中补液量少于对照组,而且观察组的VAS疼痛评分、肛门排气时间、胃肠功能恢复时间、住院时间、恢复正常生活时间少于对照组。这符合上述研究理论。而且腹腔镜手术实施可有效保护机体组织,减少对机体炎性反应,减轻应激反应,术后患者的术后镇痛、术后切口感染发生率少于对照组,两组的术后血常规以及肝功能对比无差异,表明腹腔镜手术与开腹手术效果相当,但腹腔镜手术应用更为安全可靠[7-8]。郑乐[9]研究中,治疗组腹腔镜手术的出血量少于对照组,临床治疗有效率93.1%高于对照组开腹手术72.7%;钟伟等[10]研究中提出,观察组腹腔镜手术后的手术时间、术中出血量、术后肠鸣音恢复时间、肛门排气时间、排便时间、胃肠道不良反应少于对照组;邹治义等[11]研究中,研究组腹腔镜联合胆道镜治疗后术中出血量、术后胃肠道恢复时间、住院时间少于对照组,术后切口感染发生率少于对照组。这些研究均与本研究结果相符,进一步证实腹腔镜手术的优势显著,具有显著的临床应用价值。

综上所述,开腹手术与腹腔镜手术均为临床有效的胆总管结石治疗方法,但腹腔镜手术实施更为安全微创,而且随着其技术水平提高、设备更新完善,一定会取代传统开腹手术,更好保证患者的身体健康。