G219福贡至六库沿线大型崩塌灾害特征与防治措施研究

左晓欢 杨溢 潘祎文

(1.昆明理工大学公共安全与应急管理学院 昆明 650093; 2.昆明理工大学国土资源工程学院 昆明 650093)

0 引言

崩塌落石地质灾害隐患作为一种特殊的动力落石灾害,其分布点多、分布面广,并难以得到有效治理[1-2]。崩塌灾害长期以来都严重威胁着山区居民的正常生活。本文研究的崩塌发生在福贡县山村小学后山处,该山村被划分为怒江东岸一级阶地,崩塌发生于所处后山的斜坡上,地形坡度约40°,为林地、旱地。根据崩塌地质灾害隐患点险情的划分等级表,该地区崩塌和落石地质灾害隐患点险情划分等级为大型。崩塌所处地构造运动强烈、地势陡峻,崩塌灾害诱因较多。灾害一旦大规模爆发,将对坡脚的学校、乡政府等居民基本的生活设施和建筑及居民的生命财产安全造成严重威胁,直接、间接威胁对象共920余人,威胁资产约3 000万元。因此,针对崩塌区危岩体展开研究,并制定出具体的防治措施,对类似工程的研究治理具有重要意义。

1 崩塌区地质环境条件及其特性

(1)水文气象

崩塌区的所属地处于滇西北横断山脉的东北段,位于中国云贵高原西北部和中国青藏高原的东南部,由于当地气候受到了高黎贡山天然屏障作用,及西南印度洋亚热带季风和西北太平洋季风气候的共同影响。气候条件使该贡山的崩塌所在地基本上形成了春夏两个雨季气候的特征,雨量较为充沛,干湿季分明,年平均昼夜温差小,日温差大。

(2)区域地层岩性

研究区所在的福贡县境内出露的地层主要有元古、上古生和中生界等地层,其中古生界地层最为广泛。但由于遭受到不同时期构造运动的叠加作用、岩浆侵入,地层出露诸多不完整。

(3)地质构造

工作区所在区域地质构造复杂,主要构造如表1所示。

表1 崩塌区及周边主要构造

(4)区域人类活动

研究区人类活动强烈,主要为道路修建及陡坡耕植。工作区多耕地,浅层耕植土松散,植被滥砍滥伐,加剧了水土流失。崩塌区原为加快经济发展,加之当地居民环保意识薄弱,人类活动对环境破坏严重;近年来政府加大环保力度,居民深受环境破坏所带来的危害,环保意识逐渐增强,区内人类活动日趋减弱,可持续发展良性循环。

2 崩塌区概况

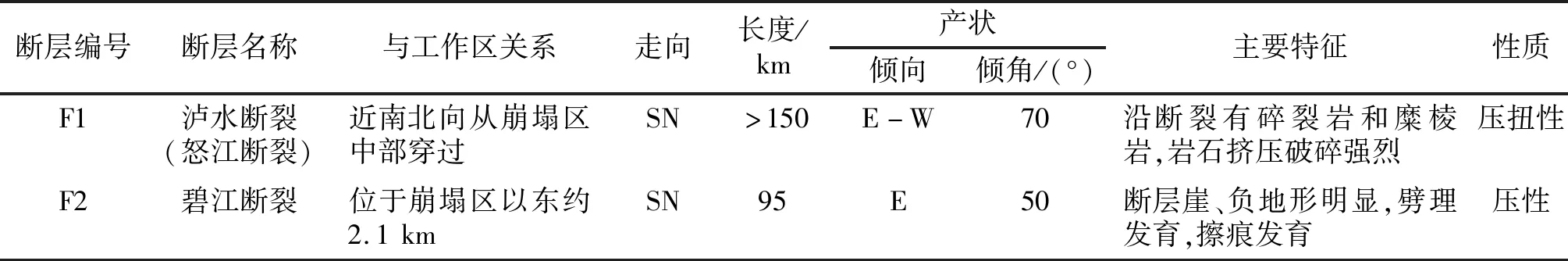

根据现场调查,崩塌位于G219国道的后山,崩塌危岩区主要分为两部分,编号Ⅰ,Ⅱ。Ⅰ危岩带分布于当地乡村小学东侧52~143 m范围内,主要有WY1,WY2,WY3,WY4-1,WY4-2,WY5,WY6,WY7危岩体和WS1,WS2危石;在崩塌Ⅰ区附近有1处小型滑坡,编号为H1,裸露基岩陡壁及崩塌堆积孤石(砾径1~2 m)组成;Ⅱ危岩带分布于分水岭西侧,由WY8危岩、WS3危石组成。2005年3月6日,受连续降雨及废弃公路工程扰动影响,发生崩塌、滑坡。图1为崩塌危岩体分布示意。

图1 崩塌危岩体分布示意

3 崩塌体地质灾害特征

3.1 崩塌区坡体结构特征

G219福贡至六库沿线崩塌位于怒江东岸斜坡中部,地势总体东高西低。怒江水面高程1 013 m,G219福贡至六库沿线位于其一级阶地,高程1 048~1 054 m,地形平坦坡度约10°,崩塌区总体为陡坡地形,地形坡度>40°,分水岭附近高程约1 388 m。陡坡多断层,地层覆盖厚度较小的残坡基岩沉积层,局部陡坡地段基岩裸露。

受怒江断裂(F1)控制,崩塌区多基岩陡壁,陡壁走向基本为340°~350°,高约3~6 m,近似直立,基岩多被裂隙切割呈块状,易形成危岩体。崩塌危岩区基本成带状分布,延伸方向基本与F1走向相同,约343°,堆积体受植被拦挡及覆盖层的阻滑、消能作用,运动经历较短,大多停留在陡壁下坡80 m范围内。

3.2 崩塌危岩体基座特征

该崩塌有Ⅰ,Ⅱ两个危岩区。Ⅰ危岩区崩塌危岩体基座为元古界高黎贡山群下亚群(Ptgl1)片麻岩;Ⅱ危岩区基座为石炭系下统香山组(C1x)泥质灰岩。

怒江断裂从崩塌区中部穿过,根据地质资料显示,该断层为一条由西向东逆冲的压扭性断裂,两侧形成上百米的挤压破碎带。受其影响,工作区岩层结构呈绕曲褶皱裂隙发育,岩石结构呈节理褶皱裂隙发育,平均纹理裂隙间距1~2 m,结构面平整程度差,为工作区崩塌形成的重要因素。

4 崩塌危岩体稳定性分析

4.1 极射赤平投影分析稳定性

极射赤平投影法是一种对岩体稳定性分析的重要工具和方法,可以帮助确定岩体中结构和表面的空间组合和滑动关系,给出岩体中可能为不稳定岩体的几何结构形态、滑动的方向、空间位置及其分布方式等情况[3]。以危岩体WY4-2和WY5为例进行赤平投影分析。

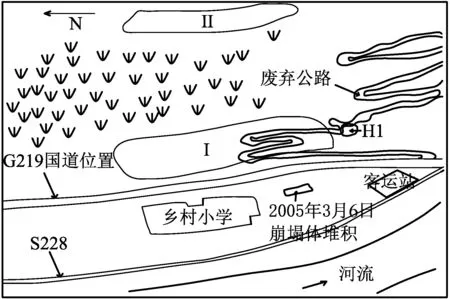

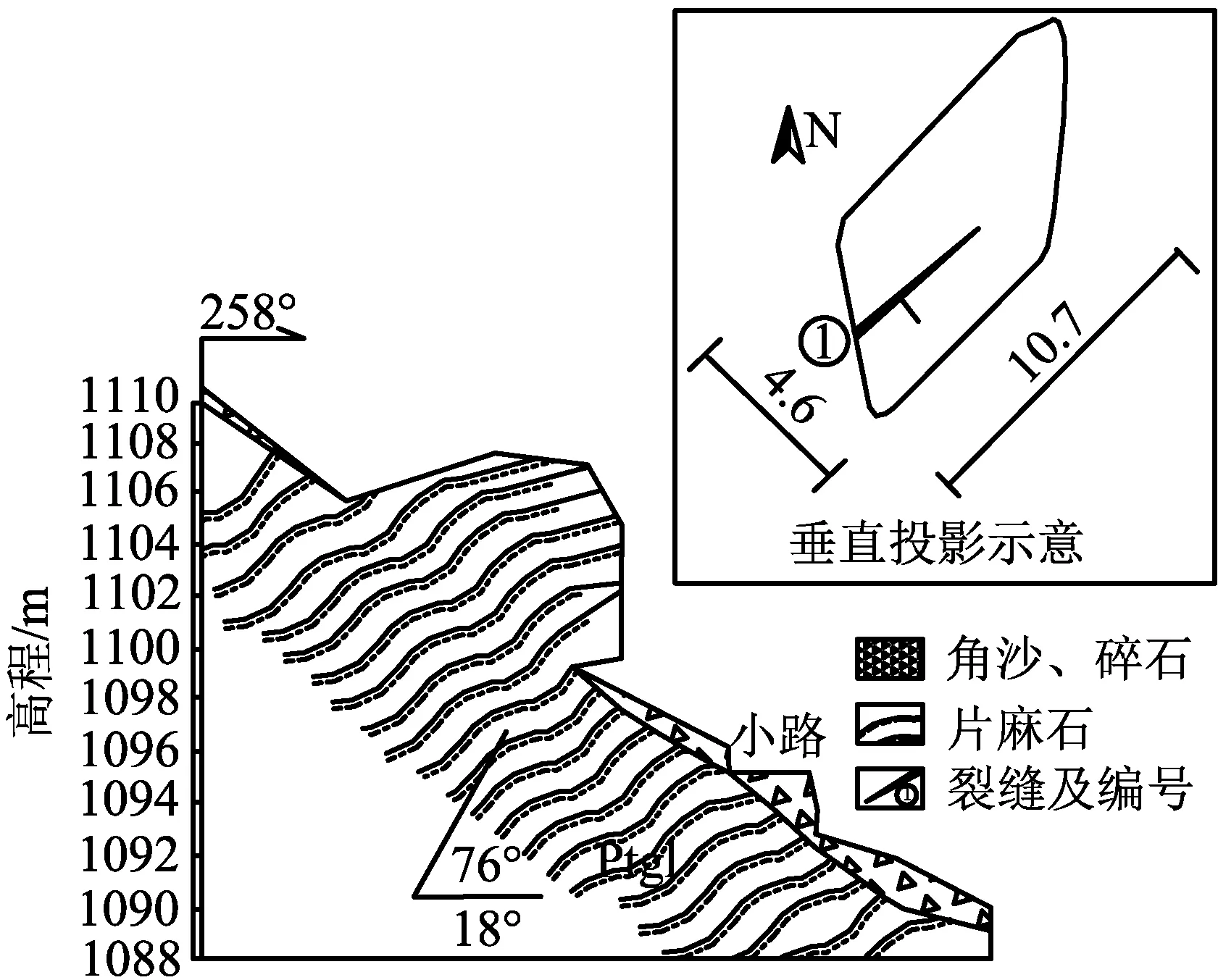

(1)WY4-2危岩体的剖面如图2,结合图3危岩体稳定性赤平投影分析可知,该危岩体的所在边坡的坡向为258°,坡度为45°,岩层产状为76°∠18°,节理①的产状为140°∠76°,裂缝间距2.5~3 m,延伸长约8 m,切割深度约5 m,宽10 cm,无充填;节理②的产状为35°∠15°,裂缝间距约2 m,延伸长约4 m,切割深度1.2~3 m,宽0.5 cm,较平直,较粗糙,无填充。根据极射赤平投影断层结构的稳定性分析,该处危岩体后壁的表层结构弱发育,但底面悬空,悬空面深约1.2 m,高0.3m。节理①和②裂缝切割,岩石基本呈长宽约2~3 m块状,定性判断危岩体现状为基本稳定-欠稳定状态。

图2 WY4-2剖面

图3 WY-2赤平投影分析

(2)WY5危岩体的剖面如图4,结合图5危岩体稳定性赤平投影分析可知,该危岩体的所在边坡的坡向为242°,坡度为45°,岩层产状为76°∠18°,节理①的产状为164°∠87°,裂缝间距0.9 m,延伸长6 m,切割深1~2 m,呈张开状,上宽下窄,顶宽5 cm,面粗糙,无充填;节理②的产状为250°∠52°,发育于危岩体后缘,裂缝间距离1~2 m,切割深2~3 m,宽0.5~5 cm,泥质充填,面略粗糙。根据极射赤平投影断层结构的稳定性分析,危岩体可能沿节理②裂隙滑移崩落,前缘陡壁为危岩滑移良好临空面,定性判断危岩体现状基本稳定。根据现场调查岩石受节理①和②裂缝影响,该危岩体崩塌体以1~2 m块石为主,崩移距离约10 m,定性判断危岩体现状为欠稳定危岩体。

图4 WY5剖面

图5 WY5赤平投影分析

4.2 危岩体计算分析

危岩体的地质稳定性主要受多种环境因素的制约,其中危岩体稳定性的计算方法涉及较多的参数和复杂的危岩体边界测量条件。由于危石体目前尚无合理的稳定性计算方法和模型,本次针对WS1,WS2,WS3危石和WY4-1危岩(WY4-1危岩中下部已被节理裂隙切割为孤石,上部卸荷裂缝已贯通)以定性评价为主,不采取定量计算分析,其余危岩体分别采取定量计算分析。

4.2.1 计算工况

对于探测危岩地质稳定性的压力计算所遇到需要同时采用的组合压力值,其组合应用工况可以分为天然组合压力值的组合应用工况、暴雨天然组合工况、地震天然工况3种组合压力值的组合应用情况,其组合情况具体如下:①天然组合工况一:自重+天然裂隙水组合压力(天然工况状态);②天然地震和雷暴雨天然工况二:自重+天然裂隙水组合压力(天然地震和雷暴雨天然工况状态);③地震天然工况三:自重+地震裂隙水压力+地震力(处于地震状态)。对坠落式危岩不考虑裂隙水压力,按工况一与工况三2种组合考虑,对滑移式危岩同时考虑上述3种组合。

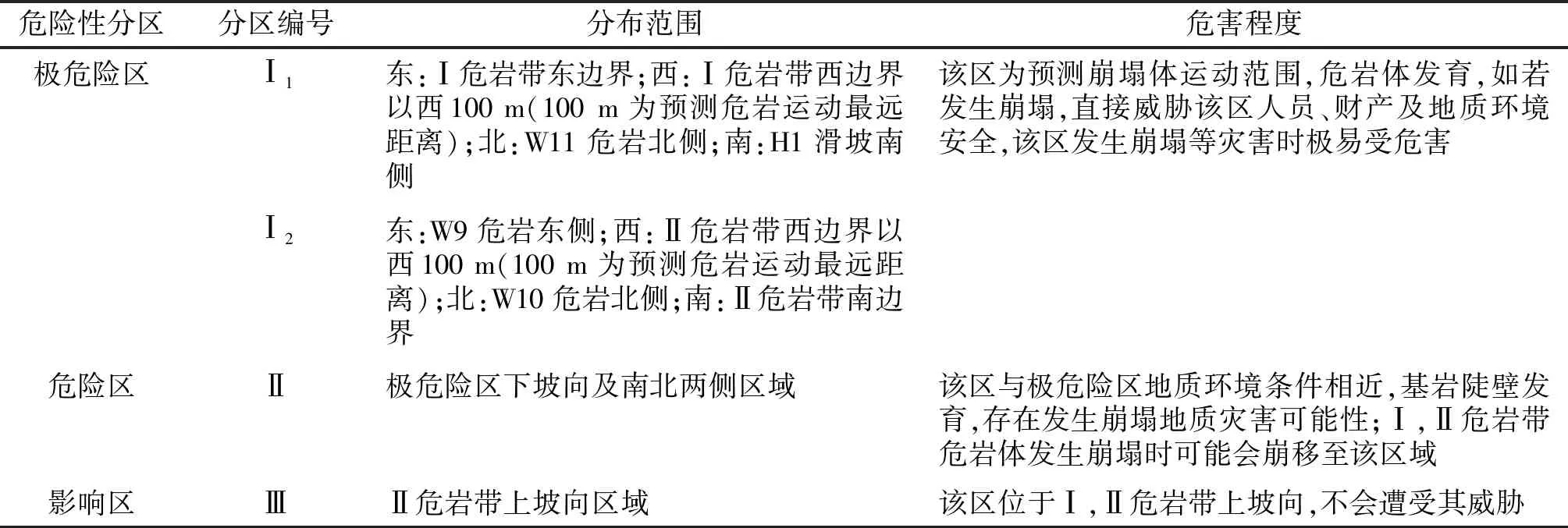

4.2.2 计算模型

由于危岩体的边界破坏条件、裂隙贯通深度等因素无法准确地确定,在该理想化计算的过程中,将不能完全对确定的影响因素模式进行准确的定量分析。根据确定危岩体的边界破坏条件模式,其理想化定量计算公式的定义如下。

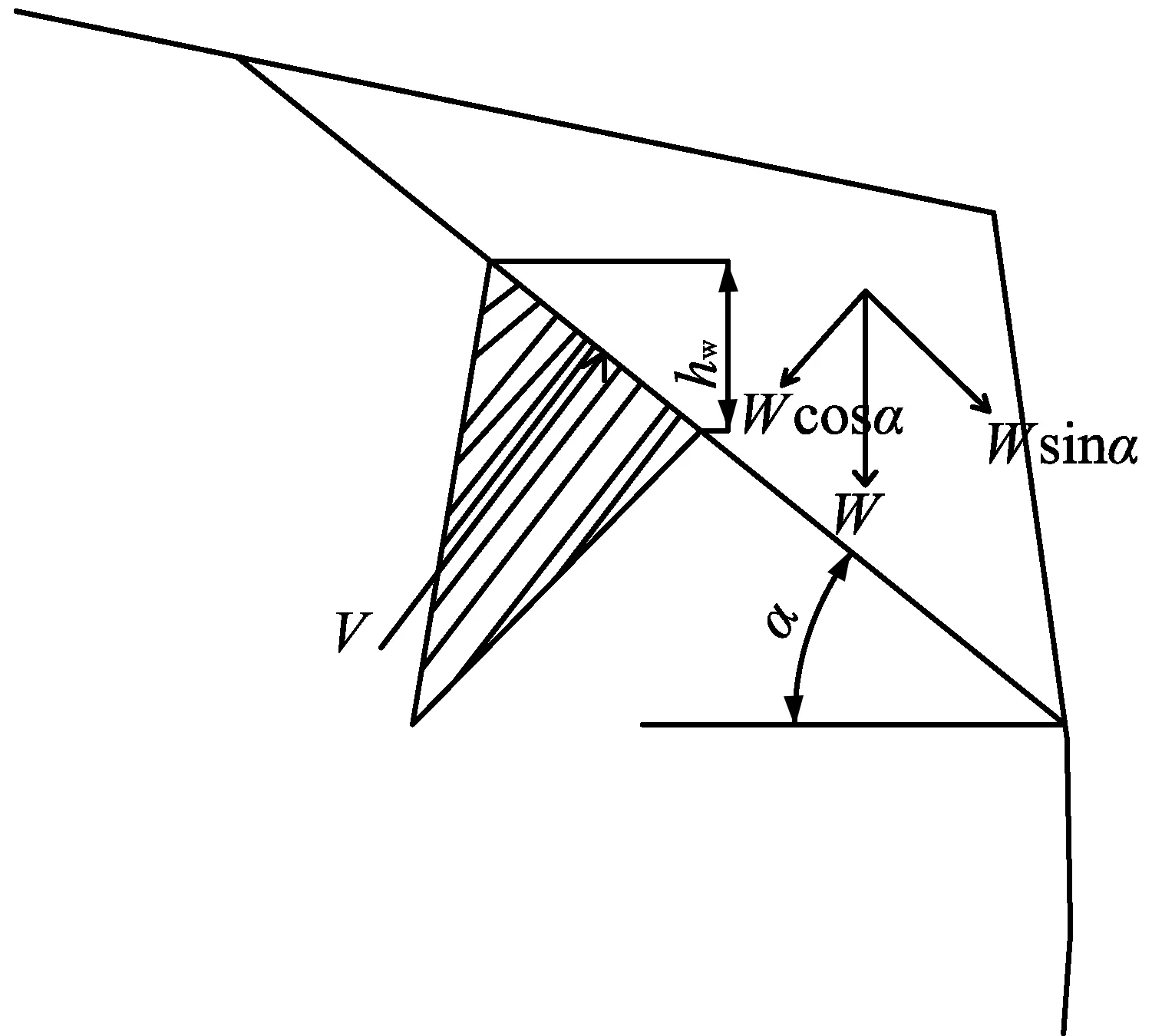

(1)滑移式危岩

指在沿着危岩方向滑移的滑动过程中,沿软弱的危岩滑面向平缓倾斜的方向进行滑动。对于后缘部分的带有陡倾倾斜裂隙的变质危岩,其计算模型如图6所示。后缘有陡倾裂隙、滑面缓倾时按式(1)计算,后缘无陡倾裂隙时按式(2)计算。

(a)后缘有陡倾裂隙

(b)后缘无陡倾裂隙图6 滑移式危岩稳定性计算模型

(1)

(2)

式中,U为滑面水压力,U=0.5lhw2,kN/m ;V为后缘裂隙水压力,V=0.5γwhw2,kN/m;Q为地震力,Q=ζeW,kN/m;ζe为地震水平系数,取0.05;c为后缘裂隙粘聚力标准值,kPa;φ为后缘裂隙内摩擦角标准值,°;l为滑面长度,m;α为滑面倾角,°;W为危岩体自重,kN/m。

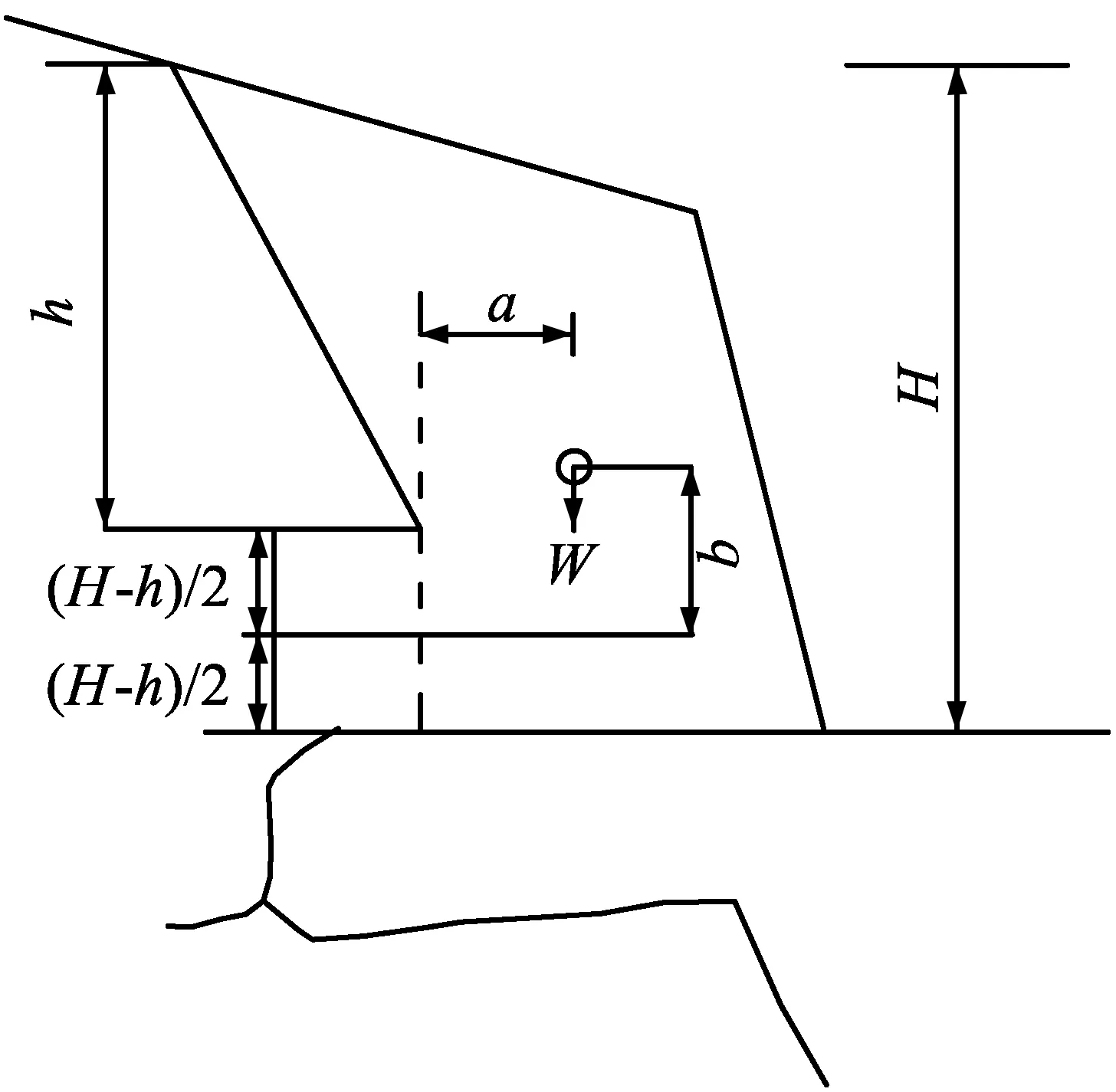

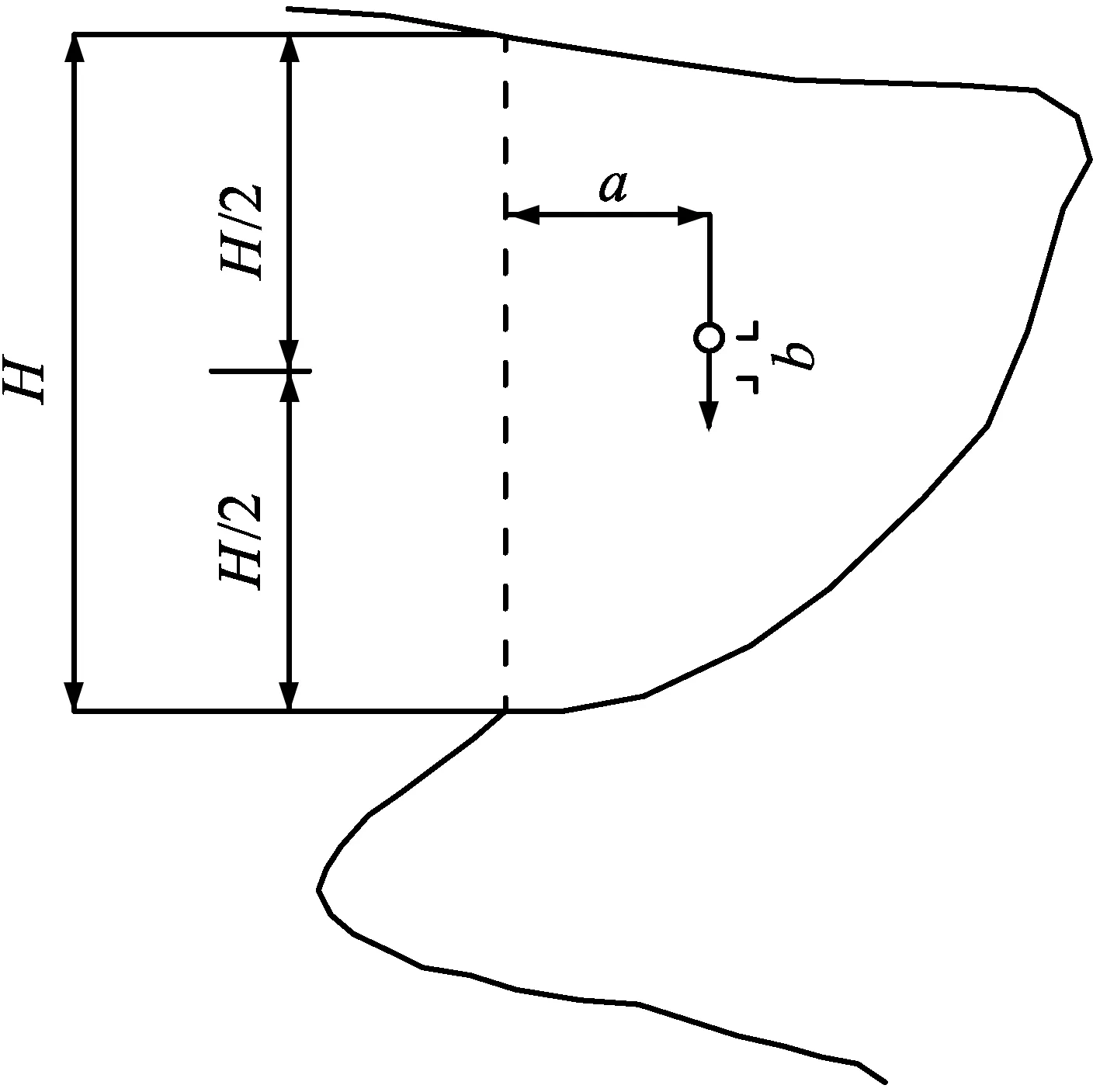

(2)坠落式危岩

为地上悬空或地下悬挑式悬崖岩块的拉伸折断、切断以及岩块塌落,其计算模型如图7所示。对于后缘有陡倾裂缝的悬挑式危岩,按式(3)和式(4)分别进行综合计算,稳定性系数取两种计算结果的较小值;对于后缘无陡峭下倾倾斜裂缝的悬崖高挑式变质危岩,则按式(5)和式(6)分别进行综合计算,稳定性系数取两种计算结果的较小值。

(a)后缘有陡倾裂隙

(b)后缘无陡倾裂隙图7 坠落式危岩稳定性计算模型

(3)

(4)

(5)

(6)

式中,ζ为危岩抗弯力矩计算系数;a为危岩重心到潜在破坏面的水平距离;b为危岩重心到潜在破坏面形心的铅垂距离;flk为危岩抗拉强度标准值,kPa;c为危岩粘聚力标准值,kPa;φ为危岩内摩擦角标准值,°。

4.2.3 计算结果

危岩稳定性计算结果统计见表2。可以看出,持续性地震和暴雨的作用对该区域内危岩体的稳定性能影响较大,在一定区域发生持续性地震或者大暴雨的正常情况下,该区域内危岩体稳定性能发生严重崩塌或者失稳的现象可能性大。

表2 崩塌危岩体稳定性计算结果

5 危岩发展趋势及运动轨迹

5.1 发展变化趋势

崩塌危岩区主要分为两部分,编号Ⅰ,Ⅱ。崩塌堆积体以砾径1~2 m块石为主,分布范围基本和危岩区平行重叠,空间分布不连续,总体稳定性较好,未见变形迹象,但由于崩塌区地形坡度>40°,堆积体置于残坡积碎石土上,未来在降雨或地震条件下,部分架空状孤石可能发生滚落。

5.2 崩塌落石坡面运动规律研究

陡崖上危岩体当自重下滑力大于摩擦力时,发生滑移式的破坏,滑动破坏结束时的速度V计算式为

(7)

式中,g为重力加速度,μ为滑动摩擦系数,α为滑坡段坡度,s为滑动距离。

对于滚石初始加速度,自滚石整体运动阶段起至结束停止阶段的平均值和滑动阶段平均距离,可直接通过式(8)进行计算,可估算出由初速度V0至滑动停止的总滑动距离。

(8)

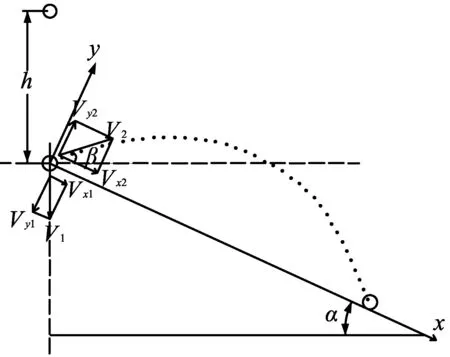

将危岩体的运动过程理想化为斜抛运动,按斜抛运动模型进行分析,具体分析模型详见图8。将落石的碰撞视为刚体碰撞,引入恢复系数来考虑运动过程中的能量损失。

图8 崩塌落石斜坡碰撞弹跳模型

其中,β为落石弹跳时初速度方向与坡面方向夹角;α为坡面倾角。

Vx2=Vx1·Rt

(9)

Vy2=Vy1·Rn

(10)

式中,Vx1为碰撞前入射速度切向分量;Vy1为碰撞前入射速度法向分量;Vx2为碰撞后反弹速度切向分量;Vy2为碰撞后反弹速度法向分量;Rt为切向恢复系数,Rn为法向恢复系数,其物理意义是落石碰撞前后切向和法向速度的损失。

在研究滚石坡面运动时,滚石碰撞恢复系数是最为重要的计算参数[4]。参照CHAU的研究试验,两个恢复系数随坡角的变化不大,主要与坡面特征有关,Rt和Rn经验取值如表3所示。

表3 恢复系数取值

由运动学基本原理,发生碰撞后的速度方程为

Vx=V0cosβ+gtsinα

(11)

Vy=V0sinβ+gtcosα

(12)

式中,V0为碰撞后初速度,Vx为任一时间沿x方向速度分量,Vy为任一时间沿y方向速度分量,t为碰撞发生开始至任一计算点的时间。

发生碰撞后的运动轨迹方程为

(13)

(14)

根据上式可求算出一次弹跳碰撞经历时间、沿坡面位移、水平位移和最大弹跳高度等。滚石在弹跳运动结束后,受坡面覆盖层缓冲、阻滑作用,滚石能量逐渐消减,最后沿坡面滚动,作减速运动,并在滚动摩擦作用下停止,停止时的位移s为

(15)

坡面滚动落石在任意位移s的速度V计算式为

(16)

5.3 崩塌轨迹计算

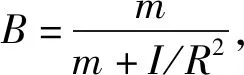

轨迹的计算将崩塌落石危岩体理想化为一个直径2.5 m的球体,密度大约为2.71 kg/m3,滑动时的摩擦系数μ取0.51~0.58,对崩塌落石运动的计算结果见表5,经历了“滑动—2次碰撞弹跳—滚落”3个运动阶段,坡面运动总位移84.73 m,坡面运动位移4.46 m时落石弹跳高度最大为0.68 m。

表5 崩塌区典型危岩崩落运动计算结果

预测、计算分析结果总体上与实地调查的落距是基本一致的,但由于崩塌物的相互碰撞和受树木、低洼地的阻挡,局部地段较实地调查落距有一定差值,崩塌物最大的运动距离一般为80~100 m。

6 工程防治措施

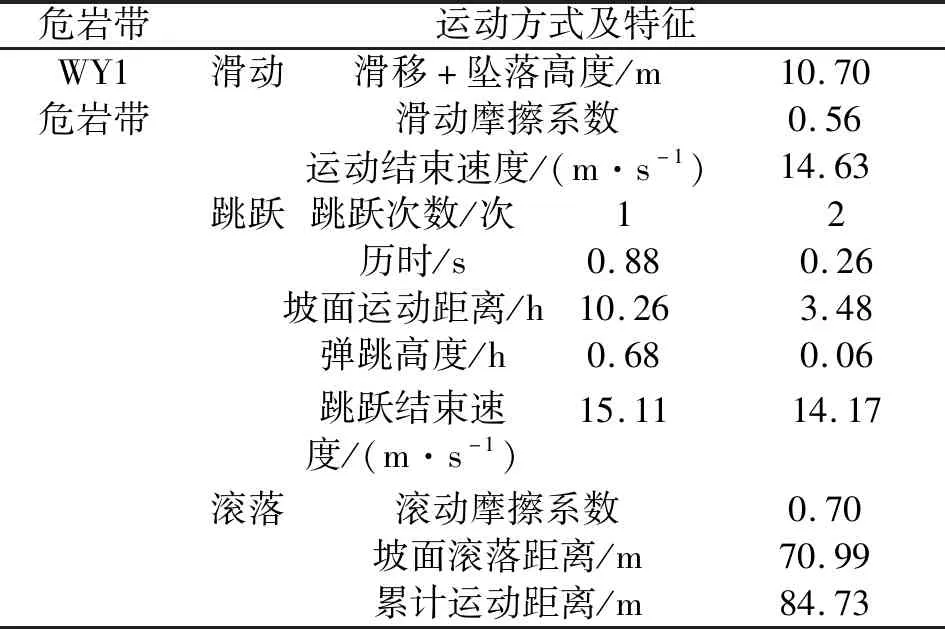

6.1 崩塌区危险性分区

危险性预测与分区能为崩塌治理提供重要依据[5]。对福贡县乡村小学小后山崩塌进行危险性分区,其目的是减少崩塌灾害的发生,对崩塌区采取有效保护,更有效制定防治措施、实施紧急避难,保证人身安全,将自然灾害造成的损失和伤害减少到最低程度。结合福贡县乡村小学小后山崩塌的特征、危岩体的分布情况、崩塌体堆积范围及危岩崩塌轨迹分析结果,将小后山崩塌区特征危险性影响分区情况划分为极危险区、危险区、影响性危险区,各区的特征危险性评述结果如表6。

表6 崩塌区危险性分区评述

6.2 针对危险性分区具体的工程防治措施

崩塌地区的危岩灾害防治措施,主要可以划分为有效防止崩塌灾害发生的主动防护和有效避免崩塌岩灾害造成危害的被动式危岩防护两种类型。此崩塌分为西、东两区,编号Ⅰ,Ⅱ。Ⅰ危岩带为主要危岩带,分布长约250 m,宽约91 m,由WY1,WY2,WY3,WY4-1,WY4-2,WY5,WY6,WY7危岩体和WS1,WS2危石,裸露基岩陡壁及崩塌堆积孤石(砾径1~2 m)组成,危岩稳定性较差。当地乡村位于崩塌区下坡向约52~143 m,结合滚石运动轨迹计算结果和崩塌体堆积范围,综合确定司法所办公楼—匹河乡完小教学楼—客运站一线为崩塌的极危险区,为重点防治区域,其中乡村小学为重点防治对象。Ⅱ危岩带分布于分水岭西侧,由WY8危岩、WS3危石组成,暴雨、地震工况下为欠稳定-不稳定状态,下部分布3户居民,二者高差9~50 m,距离约20~60 m,直接受其威胁,WY8危岩、WS3危石为重点治理对象。

6.2.1 具体防治思路

根据上述划定的防治区域及重点保护对象,结合崩塌区特征,采用主动防护及被动防护两种方法综合治理匹河乡完小后山崩塌,具体思路如下。

(1)Ⅰ危岩带

针对欠稳定-不稳定危岩体,具有施工条件的,采取清除危岩、空腔支护等主动防护工程;危岩带下坡向施工被动防护工程,治理范围为客运站—学校教学楼—司法所以北,学校段适当提高安全系数,治理工程适当提高规格。G219国道从乡村小学东侧、Ⅰ危岩带坡脚通过,被动防护工程可从其征地范围上坡向通过,对公路施工及运营起到保护,为防止工程互相干扰应预留20~30 m安全距离。

稳定性评价结果:暴雨工况下,WY1危岩欠稳定;地震工况下,WY3,WY4-2,WY5,WY6处于欠稳定状态,WY1处于不稳定状态;WS1,WS2危石及WY4-1危岩定性评价现状欠稳定,暴雨、地震工况下不稳定。根据稳定性计算结果,结合危岩、危石体积较小(13.0~247.8 m3)等特点,设计对WY1,WY3,WY4-1,WY4-2危岩及WS1,WS2危石进行危岩清除;WY5大致呈石牙状,高7.4 m,后缘存在大量块石堆积,清除及主动防护难度较大,可采取被动防护;WY6危岩大致呈舌性,岩石较完整,结构面弱发育,底面存在7.7 m×4.7 m×2.4 m凹岩腔,且后缘存在大量块石堆积,可采取空腔支护消除隐患。

Ⅰ危岩带坡面存在大量砾径1~2 m崩塌堆积孤石及高约3~6 m裸露基岩陡壁,存在大量架空状孤石,稳定性较差,数量较多,呈面状分布,分布不均,清理难度大,可采取被动防护措施,治理范围为客运站—学校教学楼—司法所以北。

(2)Ⅱ危岩带

Ⅱ危岩带存在WY8危岩及WS3危石,在地震工况下不稳定,体积为16.0,12.6 m3,W9基本已与母岩分离,W10为孤石,可清理危岩。

6.2.2 防治工程方案

柔性危岩落石防护网自引入国内20年以来,广泛应用于危岩落石等自然灾害的防治和对边坡的防护工程,柔性防护技术的应用领域不断扩大。目前大多数企业在危岩落石的防治网建设工程中,只是直接采用单一的柔性危岩落石防护网进行边坡防护[6-7]。据上述思路及匹河乡完小后山崩塌的勘查成果,在深入分析该崩塌特征、危险性、发展趋势、影响因素、危害特征等的基础上,提出以下两种崩塌的防治工程方案进行比选。

(1)方案一:人工清除危岩(Ⅱ危岩带)、人工清除危岩+空腔支护+桩板式拦石墙+SNS被动防护网+挡土墙(Ⅰ危岩带)(SNS被动防护网的设计按照《SNS柔性防护网技术手册》(TB/T 3089)要求设计)。

①人工清除危岩:暴雨、地震工况下,Ⅰ危岩带WY1,WY3,WY4-1,WY4-2危岩及WS1,WS2危石欠稳定-不稳定,Ⅱ危岩带WY8危岩及WS3危石不稳定,设计对其清理,考虑到工作区地形陡峻,大型机械施工可行性差,同时为减少工程施工对地质环境的破坏,设计采用人工清理危岩,并人工运输至废弃普洛公路,而后再进行处置。

②空腔支护:WY6采用C20毛石混凝土支护。

③桩板式拦石墙:于匹河乡完小后山、G219国道用地范围以东20~30 m处施工拦石墙。

④SNS被动落石墙防护网:桩板式用于拦截落石墙南北端施工的防护网。被动落石墙防护网的模拟选用能级1 500 kJ、网格间距300 mm的网型为RXI-150型桩板式柔性防护网;RXI-150型刚性防护网的选用网型为RXI12/3/300/5×7,结构主要配件为钢柱+支撑绳+拉锚系统+缝合绳+减压环,其主要功能和特点就是用于拦截和保护堆存坡面落石。

⑤重力式挡土墙:于H1滑坡前缘布置挡土墙。

(2)方案二:人工清除危岩(Ⅱ危岩带)、空腔支护+桩板式拦石墙+挡土墙(Ⅰ危岩带)

工作区地质环境脆弱,考虑到为减少工程施工对环境的破坏,在方案一基础上进行调整,Ⅰ危岩带不采取主动防护工程,以被动防护为主,具体如下:

①人工清除危岩:对Ⅱ号危岩带WY8危岩、WS3危石和Ⅰ危岩带WY4-1,WY4-2危岩进行清除,采取人工清除,并人工运输至南侧普洛公路(该段公路目前正常运行)。

②空腔支护:W6采用C20毛石混凝土支护。

③桩板式拦石墙:于匹河完乡小后山、G219国道用地范围以东20~30 m处施工拦石墙,拦石墙北至司法所以北后山,南至客运站后。

④重力式挡土墙:于H1滑坡前缘布置挡土墙。

7 结语

对崩塌区的危岩体采取了定性和定量相结合的分析方法,并对危岩体的崩塌轨迹进行了研究,分析方法较为全面,计算结果可靠。查明了危岩体分布特征、结构特征、规模、形成机理及破坏方式,并确定了危岩体威胁、危害范围和对象。结合滚石运动轨迹计算结果和崩塌体堆积范围,综合确定司法所办公楼—山村小学教学楼—客运站一线为崩塌的极危险区,小学西侧一带为崩塌的危险区,应该加强治理。建议采用“主动+被动”的防治工程措施,不仅最大程度地有效减小了防治地质灾害工程对于公路及高等学校的地质影响,并且有效地预防和治理了道路崩塌地质造成的灾害,可以有效地作为其他公路及类似工程的防治参考。