热表面对典型植物油的引燃规律研究*

张网 王玥

(应急管理部天津消防研究所 天津 300381)

0 引言

热表面是一种常见的点火源形式,如汽车发动机排气管、涡轮增压器外壳、热流体管道表面等。1980—1990年墨西哥湾石油开采工业发生的火灾事故中,有35%的火灾是由于泄漏的可燃液体或气体遇到机械设备的热表面所导致[1]。在美国的多起汽车着火事故中,有相当比例的事故是由于热表面点火源引起[2]。2010年美国矿山安全卫生管理局的一份技术报告显示,在一起严重的汽车事故中,是由于柴油遇到炽热的涡轮增压器表面而引发了着火事故。2016年湖南郴州宜凤高速“6·26”特别重大道路交通事故中,是事故车辆右前轮轮毂与地面摩擦产生高温,引燃了车辆油箱内泄漏流淌到地面上的柴油[3]。因此,研究热表面点火源对可燃液体的引燃特征对于火灾事故的预防具有重要意义。

1 可燃液体火灾危险性参数

1.1 闪点和燃点

可燃液体通常指的是常温下以液体状态存在,遇火容易引起燃烧的液体,包括可燃液体或可燃液体的混合物。可燃液体种类繁多,通常有碳氢类可燃液体、醇类可燃液体等。评价可燃液体的火灾危险性主要采用“闪点”这一参数。对于易挥发的可燃液体(如汽油、酒精等),其挥发出的可燃液体蒸气与空气混合后,遇到点火源也会发生爆炸。因此,对于易挥发液体,爆炸极限也是评价其火灾危险性的重要参数。可燃液体主要危险性参数及测定标准见表1。

1.2 自燃温度

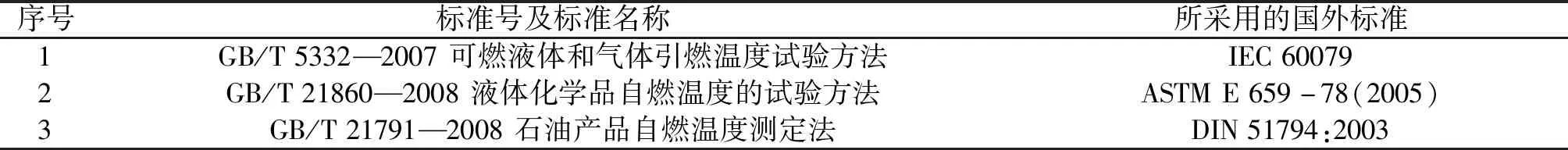

除闪点、燃点、爆炸极限3个参数外,自燃温度(Auto-Ignition Temperature)也是评价可燃液体火灾危险性的重要参数。国家标准中对于可燃液体自燃温度的测定方法和标准主要有3个,见表2。

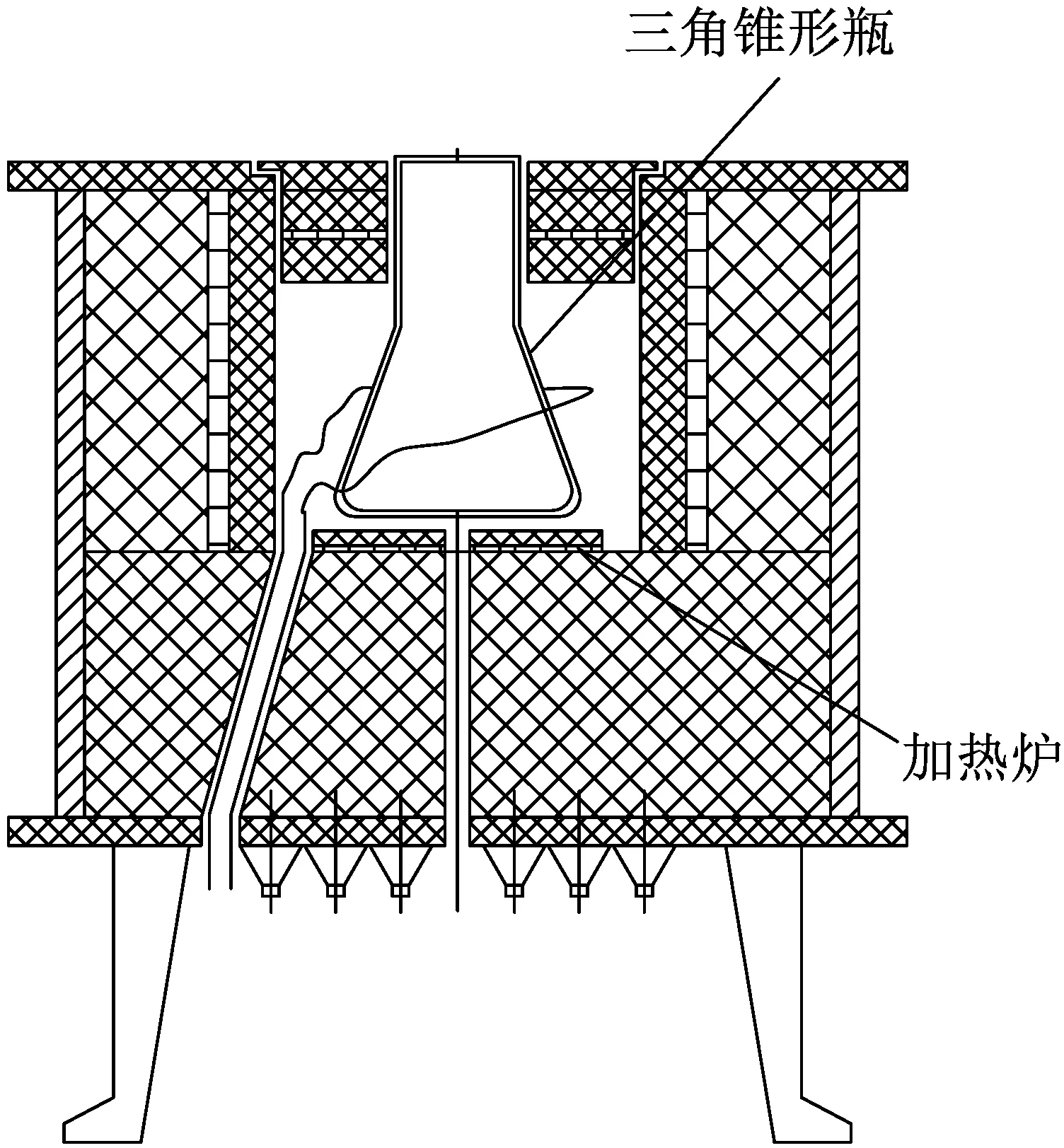

《可燃液体和气体引燃温度试验方法》(GB/T 5332—2007)规定了可燃气体、液体引燃温度的测定方法,该标准中的反应烧瓶为200 mL的锥形烧瓶。《液体化学品自燃温度的试验方法》(GB/T 21860—2008)规定了液体化学品自燃温度的测定方法,该标准等同采用的是美国材料与试验协会标准ASTM E 659-78(2005),其中的试验烧瓶为短颈圆底硼硅酸盐玻璃烧瓶,其容积为500 mL。《石油产品自燃温度测定法》(GB/T 21791—2008)规定了石油产品自燃温度的测定方法,该方法中所使用的烧瓶为200 mL的细颈锥形烧瓶。上述3种实验方法中均采用加热炉将烧瓶加热至一定温度之后放入待测样品,通过观察是否发生燃烧现象,最终找到能发生燃烧的最低温度。上述3个标准中,反应烧瓶形状、容积略有差别,但对同一种样品,其自燃温度的测定结果差异不大。

表2 可燃液体自燃温度测定标准

1.3 热表面最低引燃温度

实验中反应烧瓶内空气的温度是比较均匀的,这与我们通常所见的热表面有很大不同。由于热表面多处于开放的自然环境中,热表面附近的空气温度随着距离热表面距离的增加会逐渐降低。可燃液体接触热表面发生着火的温度通常高于标准方法中测定的自燃温度。因此,有研究学者提出了热表面最低引燃温度(Minimum Heated Surface Ignition Temperature, MHSIT)用于评价可燃液体遇到热表面点火源的危险[4]。

1.4 典型植物油的火灾危险性参数

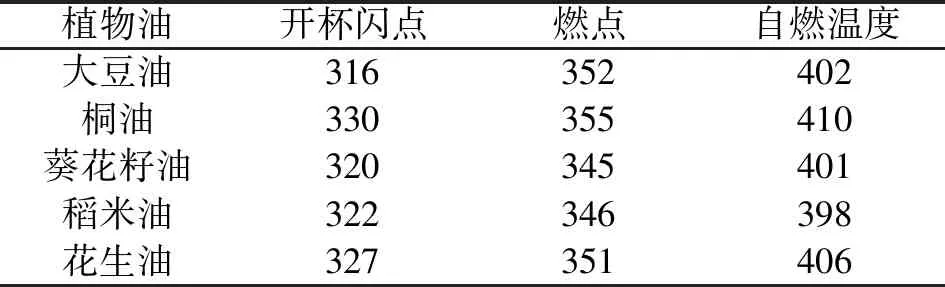

植物油的主要成分是脂肪酸,与柴油、酒精等可燃液体相比,植物油的粘性较大。因此,采用开杯闪点测定装置,依据《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》(GB/T 3536—2008)中规定的方法测定了几种典型植物油的闪点。采用《可燃液体和气体引燃温度试验方法》中的方法测定了几种典型植物油的自燃温度,实验结果见表3。

表3 可燃液体自燃温度测定标准 ℃

2 热表面对植物油的引燃实验研究

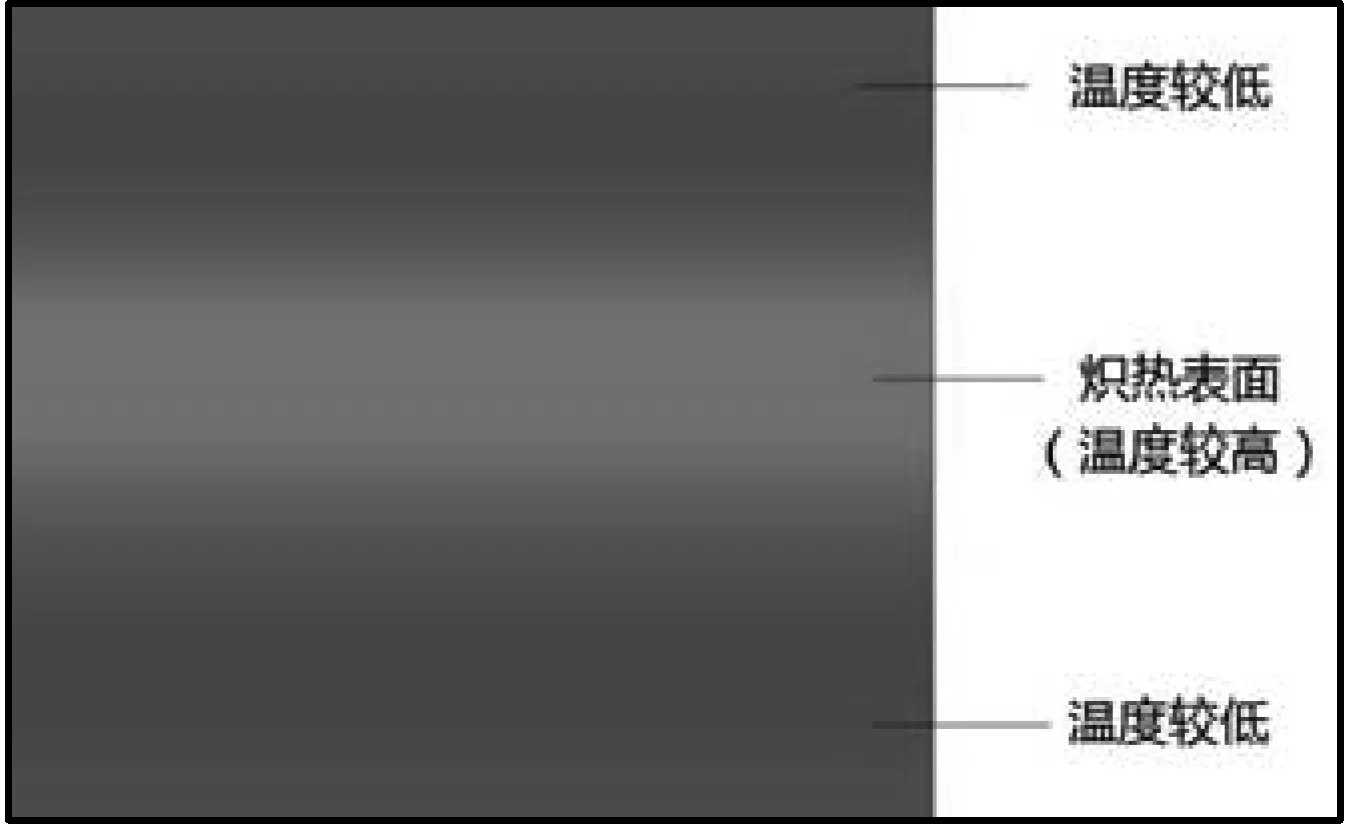

在《可燃液体和气体引燃温度试验方法》中,反应烧瓶中的热空气温度上下基本均匀一致,但日常生活中的热表面附近的空气温度与实验炉中空气的温度有很大的不同。距离热表面越远,空气温度越低。热空气炉与热表面的对比见图1。

2.1 热表面实验装置

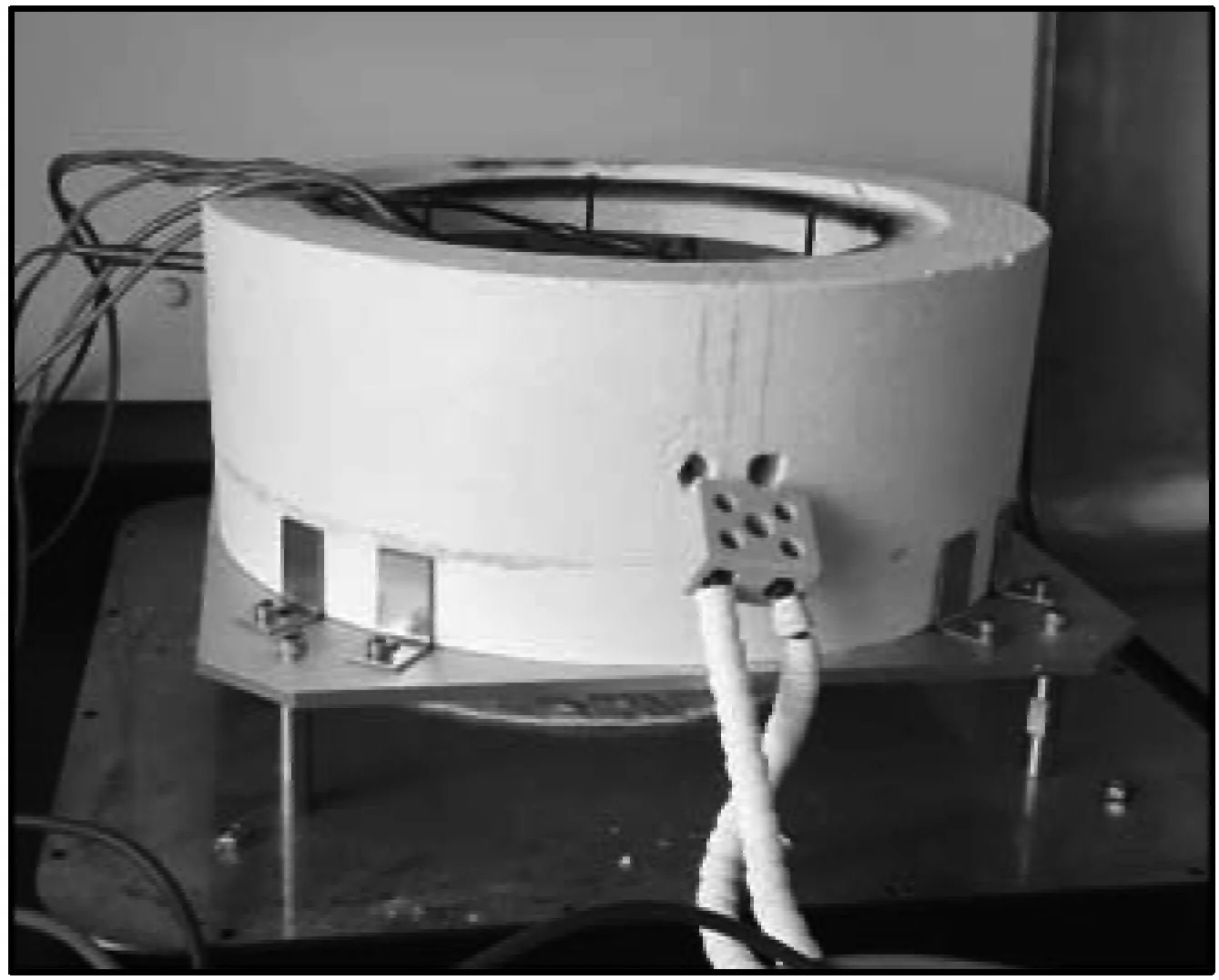

为了研究典型热表面对可燃物的引燃特征,试制了热表面实验装置,见图2。实验装置采用电热丝加热方式,热表面采用圆形金属片,直径为20 cm,厚度为10 cm。在热表面上布置了5只热电偶,其中1只位于圆形热表面的圆心处,另外4只均匀布置在以圆心为圆点、直径为10 cm的圆周上。

(a)标准中自燃温度的测定

(b)日常生活中的热表面图1 标准热空气炉与热表面的对比示意

由于热表面通常处于开放的自然环境中,当可燃液体接触热表面时能否发生引燃,除与热表面的温度高低有关外,还与热表面附近空气流速、可燃液体自燃温度、可燃液体物性参数有关。因此,当可燃液体接触某一高温的热表面时,能否引燃存在一定的概率。对于热表面引燃可燃液体的概率问题,已有相关研究人员开展了一定研究[4]。

该研究方法的步骤如下:①将热表面加热并控制在一定温度h,将可燃液体样品滴落至热表面,观察是否发生引燃;②以一定的温度步长d,逐步升高热表面的温度,滴入可燃液体,观察是否引燃;③记录下每个温度点发生引燃和未引燃的次数。根据多次实验结果可计算引燃概率。

图2 热表面实验装置

式中,Tm为50%引燃概率时的热表面温度,N(0)为所有实验中发生引燃的次数。

2.2 热表面对典型植物油的引燃实验

随着化石燃料的逐渐减少和环保要求的不断提高,科研人员探索在发动机中采用植物油作为燃料[5],在变压器行业也逐步使用高燃点植物油替代传统的矿物油作为变压器的绝缘液[6]。植物油的推广应用带来了一定的火灾风险,针对热表面对典型植物油的引燃特征研究对于防火具有重要意义。

2.2.1 大豆油引燃实验

首先将热表面的温度控制在410 ℃,滴入大豆油1.5 mL,观察是否发生引燃。然后以5 ℃为步长,逐步提高热表面的温度,重复滴入大豆油,进行引燃实验。

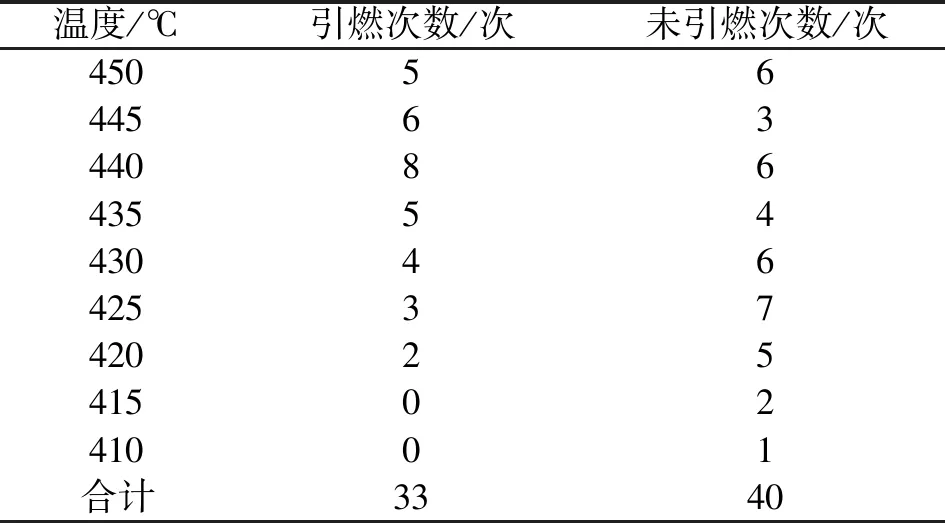

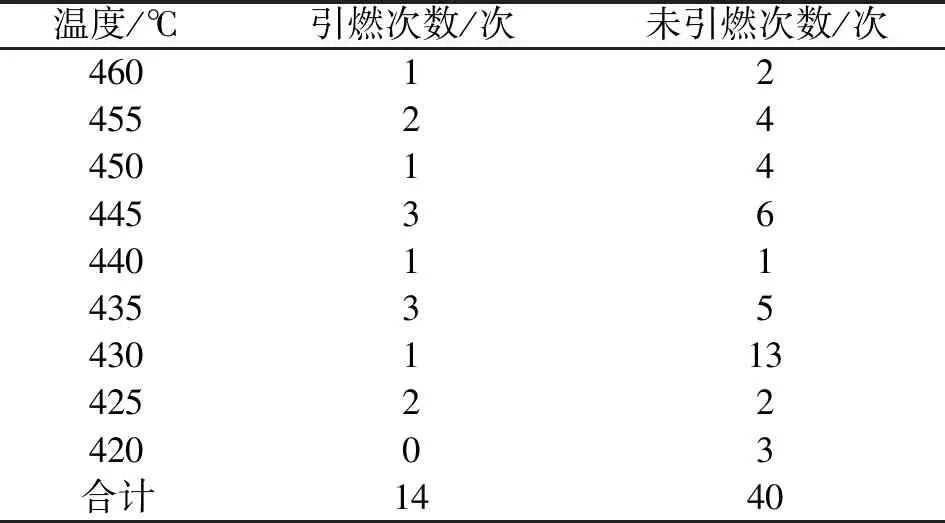

对大豆油共进行了73次实验,其中33次发生了引燃,40次未发生引燃。每个温度点具体是否发生引燃情况见表4。根据热表面温度计算式,得出大豆油50%引燃概率的热表面温度为440 ℃。

表4 热表面对大豆油的引燃实验汇总

2.2.2桐油引燃实验

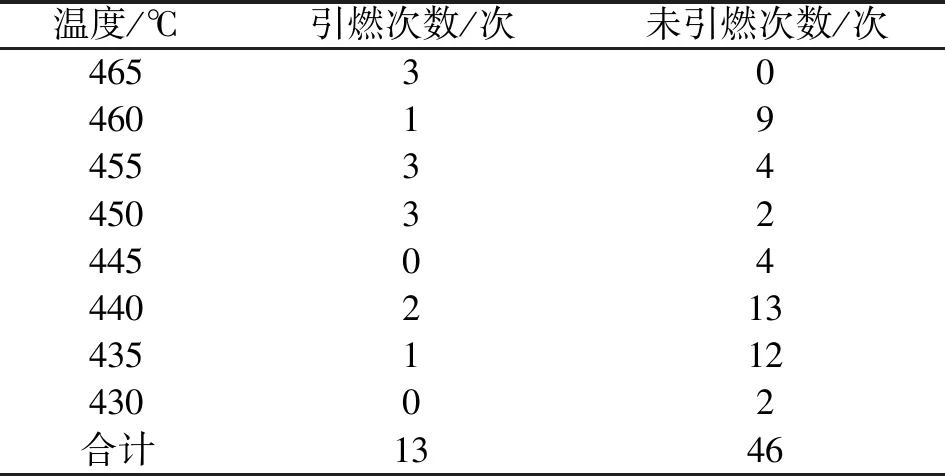

桐油作为典型的植物油,是一种干性油,具有干燥快、比重轻、光泽度好、附着力强等优点,大量用于建筑、机械、防锈涂料等,其主要成分是脂肪酸甘油三酯混合物。热表面对桐油的引燃实验情况见表5。可以看出,在59次实验中,有13次发生了引燃,46次未发生引燃。根据热表面温度计算式,得出桐油50%引燃概率的热表面温度为455 ℃。

表5 热表面对桐油的引燃实验汇总

2.2.3 葵花籽油引燃实验

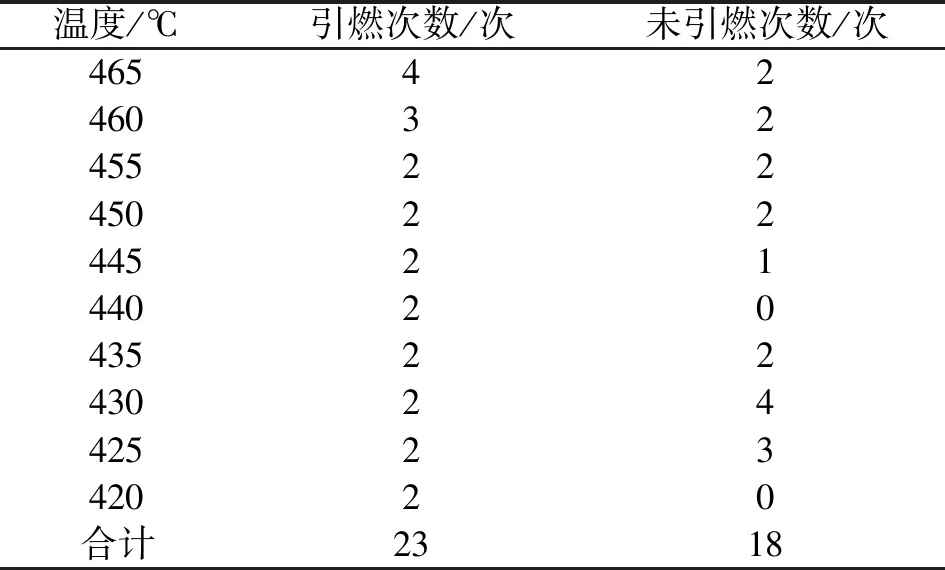

本节实验采用的是物理压榨葵花籽油,100 g该葵花籽油的主要成分为饱和脂肪酸约12.42 g,单不饱和脂肪酸约25.23 g,其余为多不饱和脂肪酸。葵花籽油的引燃实验结果汇总见表6。对葵花籽油共进行了41次实验,实验中热表面的温度范围从420~465 ℃,其中23次实验发生了引燃,18次实验未发生引燃。根据热表面温度计算式,得出葵花籽油50%引燃概率热表面温度为448 ℃。

表6 热表面对葵花籽油的引燃实验汇总

2.2.4 稻米油引燃实验

对稻米油共进行了54次实验,其中14次发生了引燃,40次未发生引燃,实验情况汇总见表7。根据热表面温度计算式,得出稻米油50%引燃概率的热表面温度为444 ℃。

2.2.5 花生油引燃实验

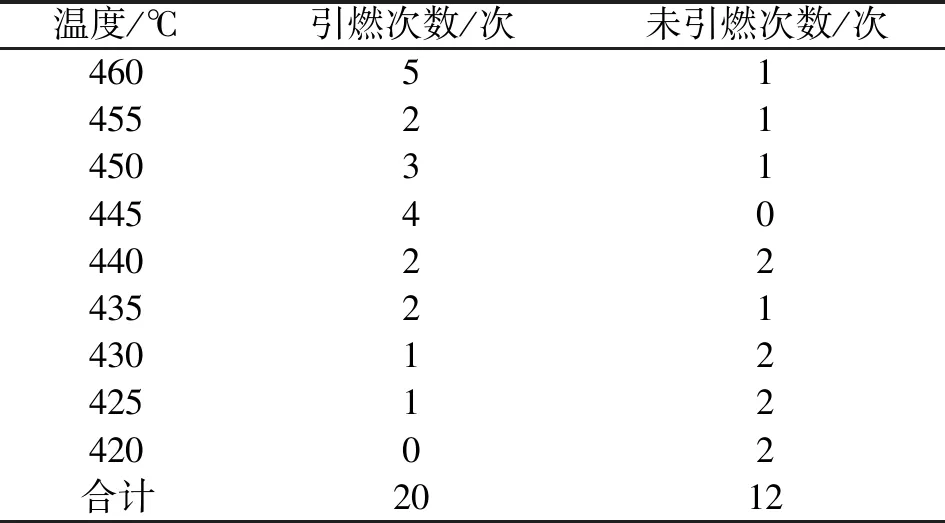

对花生油共进行了32次实验,其中20次发生了引燃,12次未发生引燃,具体实验情况见表8。根据热表面温度计算式,得出花生油50%引燃概率的热表面温度为450 ℃。

表7 热表面对稻米油的引燃实验汇总

表8 热表面对花生油的引燃实验汇总

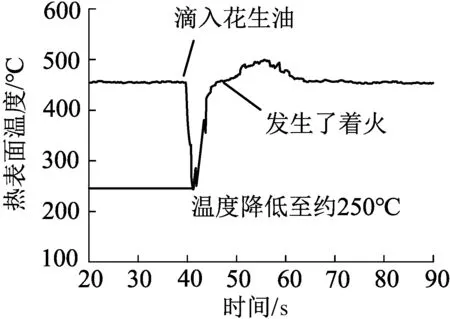

厚度为10 mm的球墨铸铁热表面接触花生油时的热表面温度变化情况如图3所示。实验中,将热表面加热至460 ℃,恒温约3 min后滴入花生油1.5 mL。可看到滴入花生油后,热表面的温度迅速下降至250 ℃,之后花生油逐渐升温、蒸发。从滴入时刻计时起,约延迟5 s后发生了引燃。图4为花生油发生引燃的实验。

图3 滴入花生油后热表面温度变化情况

图4 花生油接触热表面发生引燃

2.3 自燃温度与热表面最低引燃温度的比较

根据1.4节与2.2节中的实验结果,几种典型植物油的自燃温度与50%引燃概率的热表面温度比较见表9。

表9 自燃温度与热表面引燃温度的比较 ℃

3 植物油热表面引燃影响因素

3.1 植物油成分

植物油中最基本的组成成分为脂肪酸,主要分为饱和脂肪酸(SFA)、单不饱和脂肪酸(MUFA)、多不饱和脂肪酸(PUFA)[7]。杨明等[8]采用气相色谱-质谱联用双内标定量的检测方法给出了几种典型植物油中不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比例。典型植物油的成分见表10,植物油成分的不同,对其引燃温度有一定的影响。

表10 典型植物油中不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的质量分数 %

3.2 植物油黏度

与柴油、酒精等可燃液体相比,植物油的粘度较大,典型植物油的运动粘度约27~40 mm2/s。当接触热表面时,由于植物油粘性大,能更好的附着在热表面上,因而更容易受热、升温,进而发生引燃。

3.3 可燃液体量

滴入热表面的可燃液体质量也是影响能否发生引燃的因素之一。滴入可燃液体质量较少时,较大比例的可燃液体挥发后,会导致没有足够的液体蒸气升高至较高温度,因而不能发生引燃。当滴入液体较多时,会导致热表面温度降低幅度较大,从而可能不易发生引燃。

4 结论

以工业场所中可能出现的热表面点火源,建立了模拟实验装置,研究了典型植物油接触热表面的引燃特征,主要结论如下:

(1)几种典型植物油接触高温热表面,50%概率发生引燃的温度约440~455 ℃;

(2)典型植物油的主要成分为C16~C18的脂肪酸,其闪点(开杯)、燃点均较高。实验结果显示,热表面最低引燃温度比标准方法中测量的自燃温度高出约50 ℃。