毒品案件言词证据“危险性”及其审查

蔡雅钐

(华东政法大学,上海 200050)

一、言词证据在毒品案件中的特殊性

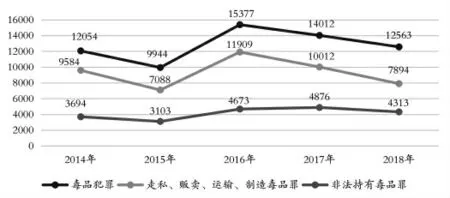

图1 毒品犯罪数量①本文所有数据来源于中国裁判文书网,http://wenshu.court.gov.cn/Index。最后一次访问时间:2019 年5 月22 日。

为了解我国的毒品犯罪及其发展趋势,对中国裁判文书网2014-2018 年所公布文书进行整理汇总(参见图1)。目前,我国毒品案件数量增幅虽然下降,但是毒品案件总量仍居高不下,而且伴随着毒品的更新换代和毒品犯罪行为的不断“推陈出新”,在将来的一段时间内,打击毒品犯罪将成为我国一大难题。研究言词证据在毒品案件中的特殊性之前,应当结合毒品案件本身的特殊属性进行综合分析,这是挖掘言词证据在其中的特殊性的有效途径。

(一)毒品案件的特殊性

毒品犯罪作为一种不同于一般犯罪的特殊犯罪类型,它具备几个方面的特殊性:

1.在犯罪主体方面,毒品犯罪的行为人一般都具备极强的反侦查能力和对抗性,大部分是职业性犯罪、团体性犯罪。职业性犯罪,是指犯罪主体长期以毒品犯罪为生活来源,对实施犯罪有严密的计划和防范措施。团体性犯罪,是指毒品犯罪主体之间具备组织性、合作性。许多毒品犯罪分子是亡命之徒,在遇到缉毒时,甚至选择铤而走险,导致二次犯罪。

2.在犯罪行为方面,毒品犯罪行为呈现多样性、隐蔽性、流动性、智能性。多样性,是指毒品犯罪行为包括多种表现形式,如贩卖、运输、制作、包庇等等。隐蔽性,是指毒品犯罪行为通常属于“私下活动”,犯罪行为的始发、经过、结果大多有正常行为遮掩,不具备公开性。流动性,是指毒品犯罪轨迹呈现出点多线长、涉及面广、涉及人多等特点,往往是跨省、跨国作案;[1]另外,毒品犯罪分子一般没有固定居所,本身的人口流动频繁。智能性,是指毒品犯罪分子结合毒品的更新换代和网络科技进行犯罪,作案手段变幻莫测。

3.在犯罪客体方面,“毒品案件没有通常意义上的被害人,因而也没有特定的报案人”。[2]许多毒品犯罪中参与的双方交易主体都是法律追究的对象,所以谈不上加害方与被害方。而毒品本身又是一种消耗品,一旦交易成功很难获取原始证据。一方面是缺少发现犯罪的途径,另一方面是无法证明危害结果,大大增加毒品案件的侦查难度。

4.在犯罪主观方面,我国刑法规定的毒品犯罪要求行为人具备主观故意,如在走私毒品罪当中,要求行为人“明知”其携带的是毒品。实践中,此类案件的嫌疑人往往具有较强的反侦查能力,从而导致主观明知的有效证明一直都是非常突出的难题。“这样一种状况导致大量毒品犯罪主观方面的证明在很大程度上依赖于推定方法的运用。”[3]

(二)毒品案件言词证据的特殊性

“任何一个言词证据,其形成过程中都必然经历感受、判断、记忆和复述四个阶段。”[4]毒品案件的相关事实所体现出来的不同之处,也就是上述毒品案件的特殊属性,都会对言词证据造成或多或少的影响。主要体现为以下几个方面:

1.在形成阶段,毒品案件的言词证据呈现出匮乏性、潜在性、模糊性的特征。匮乏性,一方面是因为毒品案件没有通常意义上的被害人,缺少被害人陈述这一重要的言词证据;另一方面因为毒品犯罪行为的隐蔽性,所以也很少有目击证人能够提供证言。潜在性,是指毒品犯罪的言词证据不易被侦查人员发现,即便存在相关的证人,比如说出租车司机、房屋租客等,侦查机关也不一定能发现并获取证言。模糊性,是由于毒品案件侦查过程中,常常出现行为人、证人也吸食毒品的情形,吸毒者对于相关事实的接收和输出与真实情况是存在差距的,所以吸毒者提供的言词证据常常模糊不清。

2.在固定阶段,毒品案件的言词证据呈现出易变性、虚假性的特征。易变性,是指证人或犯罪嫌疑人、被告人提供的言词证据不断反复、相互矛盾,导致侦查人员难以固定言词证据。虚假性,是指毒品犯罪分子作案经验丰富、极具反侦查能力,一般都极力狡辩、开脱罪责,或者提供虚假供述,导致侦查人员难以辨别言词证据的真假。

3.在运用阶段,毒品案件的言词证据呈现出“调查难”、“核实难”、“认定难”的特征。“调查难”,是指由于毒品犯罪行为灵活多变、层级分明,时常具有多重中间环节和上下买家,而侦查机关通常只能获得片段性言词证据,要根据言词证据进行深入调查则非常困难。“核实难”,是指由于行为人通常变换姓名、场所进行毒品犯罪,侦查人员难以对言词证据的真实性进行核实。“认定难”是指毒品案件中证据数量偏少,而证据瑕疵又多,质量不高,这些状况都增加了法官认定证据的困难,特别是主观构成要件只能在认定的基础实施之上,依据逻辑和经验法则进行推定,认定难度极大,很容易产生争议和分歧。[5]

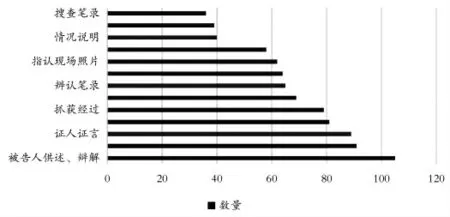

图2 毒品犯罪案件的证据类型①

综上所述,其实言词证据在毒品案件的特殊性是由毒品案件本身的特殊性所决定的,对这二者的综合分析,是为定位言词证据在毒品案件中的特殊风险提供方向。为进一步了解毒品案件言词证据的特殊危险,通过采用抽样调查的方法,选取2014-2018 年中国裁判文书网中毒品犯罪的裁判文书共计105 份作为调查样本进行分析(参见图2),最后选择证人证言和犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解两种言词证据,结合具体案件分析每种言词证据的“危险性”。

二、毒品案件的证人证言

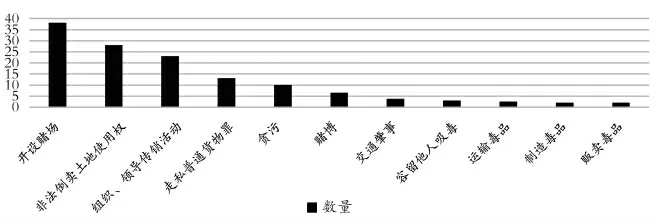

证人证言是指证人就自己所知道的案件情况向公安司法机关所作的陈述。从中国裁判文书网2014-2018 年的刑事裁判文书中选取了192 份,对各类案件中获取证人证言的情况进行对比分析(参见图3)。毒品案件的证人证言数量明显比其他类型的案件少,这是由于毒品犯罪通常极具隐蔽性,一般难以为外界所发觉。尽管如此,毒品犯罪分子不可避免地总要与社会上其他人有所接触,而这些与犯罪分子有所接触的人就有可能成为毒品案件中不可多得的证人。毒品案件中的证人证言主要包括三种:

图3 各类刑事案件的平均证人人数

(一)一般证人证言

一般证人,是指毒品案件中与犯罪分子有所接触,或者与毒品犯罪某一环节有所联系的证人。尽管多数一般证人只掌握了毒品犯罪的某些片段和细节,比如说犯罪分子曾经在什么时间到过什么地方,但这些细枝末节的间接事实仍可以帮助侦查机关侦破案件。实践中,一般证人证言属于毒品案件中最常见的证人证言。不难发现,毒品案件的一般证人证言主要分为两种类型:

1.由知晓案情的周边人员提供的证言,具体指房屋出租人、同居人、出租车司机、物流快递承接人、外卖工作人员等。这一类证人证言也许无法提供毒品犯罪的直接事实,但可以提供有关毒品犯罪的一些间接事实,比如在牛某远、张某军、武某雨、朱某某贩卖、制造、非法持有毒品案①(2018)辽08 刑终89 号。中,有房屋出租人李某某向公安机关提供武某雨的身高、口音、长相、居住情况等信息,另有快递工作人员张某某配合公安机关,对犯罪分子的邮寄包裹查封取样、照常投递、送件。对于这种类型的一般证人证言,需要注意证人所处的现场能见度、距离远近、周围噪声环境等客观要素。因为这类一般证人与犯罪分子基本没有利害关系,真正威胁到证言的反而是一些外部稳定因素。“外部稳定因素主要是指现场情境,比如说现场的光线、声音,物体间的空间距离,事件发生时间等外部条件。这些条件不仅通过其自身属性,如光线的明暗、声音的大小等影响目击者感知的准确性,也通过其对目击者心理状态的影响,间接改变目击者回忆和辨认的准确性。”[6]比如说,出租车司机在有路灯的路段比没有路灯的路段对犯罪行为和行为人的观察会更加清晰。

2.与犯罪分子存在特殊关系的人提供的证言,具体是指:与犯罪分子有毒品交易的人或者与犯罪分子有亲属关系的人。这类一般证人证言有非常明显共同缺陷——存在较强的主观偏差。一方面,如果证人在目击过程或者陈述过程中接触过毒品,会出现知觉扭曲,因而导致记忆出现问题,不能作出正确的回忆或再认,[7]导致证言的真实性、可信度大打折扣。例如,在王某等盗窃、抢劫、非法持有毒品、包庇毒品犯罪分子、窝藏、包庇案②(2017)粤刑终1400 号。中,证人张某刘某作证:曾多次在崔某住处向其购买冰毒,但由于吸毒晕晕沉沉,记不清崔某的毒品是从哪来的,也没有留意涉案未成年人的情况。另一方面,如果证人是犯罪分子的亲属,由于他们与案件当事人的“关系距离”特别近,在意识到自己提供的证言对存在同向利害关系的当事人不利时,可能选择回避或隐瞒,[8]有的甚至会庇护犯罪分子的行为、构成包庇毒品犯罪分子罪。例如,在范某某(父)包庇毒品犯罪分子、非法买卖制毒物品案③(2015)粤高法刑一终字第274 号。中,范某某(父)明知其子范某某在自家搭建铁皮屋作为制毒工场,未予以阻止,还在其家中的制毒点打扫卫生和管理门户,为范某某制毒提供帮助,其行为就构成了包庇毒品犯罪分子罪。

总体而言,毒品案件的一般证人证言危险性较低,特别是由周边人员提供的证言,除非在形成阶段有需要特别注意的客观环境要素,否则都具有较强的稳定性和可靠性。而与犯罪分子有特殊关系的人提供的证言,因证人自身的局限性和主观因素,降低了证言的稳定性和可信度。但此类证人证言常涉及毒品犯罪的核心内容,可成为案件的突破口,所以应当受到重视,同时应谨慎使用。

(二)执法人员提供的证言

公安机关侦查人员可就侦查过程中了解到的情况作证。海关、监狱、辩方部队也有侦查毒品犯罪的职责,其侦查人员在侦查毒品犯罪案件过程中了解到案件情况的,可作为证人提供证言。此外,工商、卫生、药监等机关在行政执法过程中也有可能查货毒品,在有必要时,其执法人员也可就其在执法过程中了解到的情况进行作证。

司法实践中,对于侦查人员在破案时直接了解的情况,公安机关往往出具一份“情况说明”或“抓获经过”,这种“情况说明”或“抓获经过虽然有利于使检察官和法官了解案件的侦查过程,但是它既不是书证,也不是证人证言。[9]只有少量个别案件在认定事实时法官允许相关侦查人员作证,比如在郭建华等运输毒品、包庇毒品犯罪分子案①(2014)黔六中刑三初字第22 号。中,当地公安局缉毒支队查缉大队的警务助理就抓捕郭某华和获取物证的过程提供证言。这类证言虽然数量较少,但因为在许多毒品案件中侦查机关采用了特殊侦查手段,侦查人员的所见所闻也变得格外重要。另外,我国个别地方已经进行了警察出庭作证的试点,例如贵阳市,[9]所以对于这类证言仍然需要足够的重视。

执法人员提供的证言,特别是侦查人员,其实在一定程度上有倾向性,这是侦查机关作为追诉主体的自然属性,这种不可避免的倾向性具体表现为两方面:

第一,关于侦查过程的证言。基于毒品犯罪行为的高隐蔽性及获取证据的高难度,侦查机关一般需要在确认毒品犯罪情报的可信度之后,迅速采取突袭侦查,并在突袭侦查的同时搜集证据。有些毒品犯罪分子就抓住这种特殊侦查方式的缺陷,“控诉”侦查人员在侦查过程中存在不合法情形,或者坚决否认被指控的罪行,一旦遇到这种情形,就需要侦查人员就侦查过程进一步说明。比如,在王某勇、陈某运输毒品案[10]中,被告人王某勇拒不承认其犯罪行为,根据公诉机关的申请,法庭同意传唤一名缉毒警察出庭作证,该缉毒警察详细陈述抓获王某勇的全过程,并接受辩护人、公诉人的询问,最后法官认定缉毒警察的证言为定案依据。对于这一类侦查人员证言,可以对其他证据起到补强作用,但是也存在言词证据固有的风险。实践中,多数毒品案件的侦查人员凭借自身多年的缉毒经验,认为自己对毒品犯罪分子有灵敏的直觉,但根据直觉、经验所作出的判断却不一定正确。比如,大部分缉毒执法人员对于有吸毒经历的犯罪嫌疑人带有明显倾向的怀疑。在认定、运用这类关于侦查过程的证言时,应该结合执法人员的工作经验、年龄、性格等要素综合考虑是否存在思维惯性导致的错误判断。

第二,诱惑侦查所获证言。在毒品案件侦查中,为了获得犯罪分子作案的确凿证据,侦查机关会采取“卧底侦查”,“是指经过特别挑选的刑事侦查人员,以隐藏身份的方式打入或长期在所欲调查的犯罪组织或环境中暗中收集犯罪的证据和情报,以对抗特别危险或侦查缉毒困难的犯罪的侦查方式。”[11]在实践中最常见的卧底侦查,即警察化身“卧底”与毒品犯罪分子进行毒品交易,又叫作诱惑侦查。对于诱惑侦查所获取的证言,必须谨慎区分是“机会提供型”还是“犯意诱发型”,前者是指犯罪分子原本就有犯罪意图,警察仅提供交易机会,是合法的诱惑侦查;后者是指犯罪分子本无意图犯罪,警察的介入诱使其犯罪,是非法的诱惑侦查。因而对于诱惑侦查所获取的言词证据,必须慎重采信,谨慎审查控辩双方的陈述,坚决排除非法诱惑侦查所获取的言词证据。如刘某香贩卖、运输毒品案[12]中,被告人刘中香在与卧底侦查人员接触前既有交易毒品赚钱的意图,又多次与卧底侦查人员主动联系,就毒品的价格、交易时间等进行协商,侦查人员在这之后提供机会与其进行交易,法院据此肯定该诱惑侦查的合法性。但相反地,在丁某贩卖毒品案[13]中,侦查人员吴某全程化妆参与毒品交易,但法院审查侦查人员的证言后,发现毒品来源不清,毒品的货主不清,被告人与涉案毒品缺乏关联,最终认定该侦查行为不能排除犯意引诱的可能,排除所获证据的效力。

由于我国现行刑事诉讼法对于诱惑侦查的适用范围、适用方式等都没有明确的界定,实践中出现两面的案例,有的利用诱惑侦查成功地侦破了大案、要案,也有的为了追求个人政绩滥用诱惑侦查,造成了负面的影响。[14]要解决我国毒品案件诱惑侦查的现存问题,一方面,可以学习域外诱惑侦查的先进经验完善我国对于诱惑侦查的立法,比如说德国法院的判例多次提到在实施诱惑侦查前,权衡所有情况,贯彻“不可接受过限行为”的原则,又如法国在其《刑事诉讼法典》中明确规定诱惑侦查的适用案件范围、行为方式[15];另一方面,以证据审查为突破口,通过否认非法诱惑侦查所得证据的效力来限制非法诱惑侦查行为。在审查诱惑侦查所获证言时,应该重点关注:一是犯罪嫌疑人进行毒品交易的价格、方式、时间,如果价格畸高或畸低或者交易方式特别公开,应判断犯罪嫌疑人之前是否有过毒品交易的经验,该次交易是否符合毒品交易的共性。二是结合侦查人员与犯罪嫌疑人联系的频率、协商的细节以及双方对促成交易的所发挥的作用,综合分析该侦查行为的“诱惑程度”是否超出合法范围。

(三)线人证言

线人,也叫警方情报人员,习惯上称之为“特情”,是受警方雇佣为警方提供犯罪线索或犯罪证据的人。尽管在毒品案件中运用线人有利于侦破疑难案件,但是基于多方原因,线人成为毒品案件中的一把双刃剑,在提高侦查效率的同时也带来了巨大风险,具体表现为三个方面:

1.“职业线人”证言。在毒品案件中,警方一般通过提供高额奖金或者某种“豁免”来“控制”线人,但实践中可能出现适得其反的结果,部分线人以此为商机成为“职业线人”,他们为了获得数额不菲的奖金或者达成某种目的,提供虚假证言,甚至栽赃陷害。比如,在彭清(化名)、荆爱国、杨树喜三起贩毒案中,[16]由于线人马进孝与基督警官合作导演了三起“假贩毒”,导致三名涉案嫌疑人先后被判处死刑或死缓,后因甘肃省高级人民法院认定“疑点太多,证据不足”发回重审,最终才改判三人无罪。因为我国现行法律对于运用线人进行侦查的规定尚未完善,所以对于线人提供的线索或是线人出庭作证的证言的真实性,只能通过后置的审查程序来确保。对于线人证言,需要调查线人的经济条件、人际关系、文化水平,以及是否具有不良嗜好等等,结合线人的情况判断证言是否具有可靠性。在具体制度设立上,可以参考美国确保线人证言真实性的相关措施,比如说:警察根据线人线索向法院申请搜查令,法院需要审查线人的详细资料、可靠程度,以及警察是否存在不适当承诺或奖赏。[17]

2.线人引诱。我国现行相关法律只禁止了侦查机关的非法诱惑侦查行为,却忽略了对侦查机关运用线人的规制,倘若线人引诱他人进行毒品犯罪,将难以被发现并纠正。这是因为线人的工作主要是在侦查机关的控制下完成,线人的工作和行为过程只向侦查机关进行汇报,并受到严格保密,所以如果警察与线人相互勾结、陷害他人,将很难及时发现。[18]在实践中,我国对于存在或难以排除存在可能的线人引诱型毒品犯罪,法院一般视情况减轻犯罪嫌疑人的刑罚。比如在傅某贩卖毒品案中,[19]公安机关根据群众举报抓获肖某,要求肖某与卖家傅某联系,提出购买200 颗麻古,虽然这之前傅某也曾卖毒品与肖某,但就这次毒品交易之前,傅某的犯意是在线人肖某的引诱下形成的,符合“犯意引诱”的情形,法院对傅某作出从轻处罚决定。再比如在方某利贩卖、运输毒品案中,[20]法院认定线人黄世德在公安机关控制下向被告人方振利购买毒品2000 克的行为不属于“犯意引诱”,但是认为其中的2000 克毒品构成“数量引诱”,并依法作出从轻处罚。对这类证言,首先,要特别关注线人的主观动机,比如,在案发前线人与犯罪嫌疑人是否有过冲突,线人对犯罪嫌疑人是否有仇恨情感,这些消极心理都有可能促使线人栽赃陷害或提供虚假证言。其次,要审查犯罪嫌疑人在事前是否具有犯意,可以结合其与线人事前的交易频率、人际关系和毒品持有量等进行判断。

3.“污点证人”证言。“线人是一种法律边缘人,他既处于“执法”的边缘,也处于违法犯罪的边缘,主要是因为其接触对象及受控环境。”[21]在毒品案件中,线人通常涉毒犯罪集团的成员,或者与涉毒犯罪集团关系较为密切的人。[22]换言之,毒品案件中绝大多数的线人有毒品犯罪前科或者有未被追诉的毒品犯罪行为。比较法层面上,英国、美国、德国等都规定了污点证人豁免制度,如美国立法中污点证人豁免还细化为“罪行豁免”和“证据使用豁免”,只要污点证人与检察官达成作证协议,可以被许诺不因提供的证词而受刑事追求。[23]这样的制度规定可以缓解污点证人内心的恐惧,鼓励他们积极提供证言,保证证言的真实性。然而,我国至今仍然没有类似污点证人豁免的相关制度,所以在收集这类证言时,除了需要审查此类线人是否与该案犯罪嫌疑人存在利益冲突,如存在毒品买卖的“竞争”关系等,防止线人为报复犯罪嫌疑人而提供伪证;还要审查该类线人是否出于恐惧心理,为了遮掩自己的犯罪行为、逃避刑罚而推卸责任或者污蔑他人。让“污点证人”作证时,应综合考虑其口供是否连贯,查看其口供是否有其他独立的证据予以支持、互相印证等。[24]

三、毒品案件的犯罪嫌疑人、被告人供述及辩解

犯罪嫌疑人、被告人供述及辩解,是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件事实情况向司法机关所作的陈述。[25]在毒品案件中,口供具有鲜明的双重属性:一是直接性,是指犯罪嫌疑人、被告人对于案情的描述,可能比其他言词证言都更具体、详细,包括动机、目的、作案经过、结果等,所以口供是毒品案件中尤为重要的一种言词证据。二是虚假性,部分毒品犯罪的数量巨大,犯罪嫌疑人、被告人可能面临严苛的刑罚,他们潜意识里的“自保”心理作祟,导致口供通常真假混杂、难辨真伪。鉴于毒品案件口供的双重属性,既要积极收集口供证据,又要留心其中的风险与危机。

(一)幽灵抗辩

幽灵抗辩①“幽灵抗辩”的说法源于台湾的一起走私案,该案的被告人抗辩称,其是正常的捕鱼后被强盗强行掳走渔获物而以被查货的走私货物交换。被告人提出:“我也是本案中的被害人”。最后,法官认定这一抗辩动摇了控方指控其犯罪的证明基础,构成合理怀疑,被告人被宣告无罪释放被宣告无罪,此后许多案件的被告人都以类似理由进行辩护。,是指刑事被告人在刑事诉讼中针对检察官的有罪指控为减刑或免除其刑事责任而提出的难以查证的辩解。在我国现行法律规定下,刑事证明责任由公诉人承担,被告人不承担证明自己无罪的责任。但是在出现幽灵抗辩的毒品案件中,这种证明责任制度将大幅增加公诉人的证明负担。

毒品犯罪与故意杀人、故意伤害等犯罪类型不同,毒品犯罪的犯罪行为具有高度的隐蔽性。同时,刑法又要求毒品案件入罪必须具备主观构成要件,而犯罪分子的动机和认识只有自己知晓;在这种情形下,只要犯罪分子不承认主观动机或认识,控方将难以用证据证明主观要件。而对主观要件的推定进行反驳,是幽灵抗辩在毒品案件中最常见的表现形式。毒品犯罪的犯罪嫌疑人通常是被当场抓获的,控方所掌握的现场证据大多已经符合推定的条件,若是单纯否认,必然无法推翻推定,所以犯罪嫌疑人便出其不意,辩称毒品是他人所有或受他人所托,自己毫不知情等。如杨某春涉嫌非法持有毒品案[26]中,公安机关当场从其驾驶的汽车后备厢搜出冰毒22 克,但其始终辩称毒品非其所有且不知情,称其当日曾载一名在赌局中认识的吸毒人员“郑某”赴棋牌室赌博,不能排除该毒品系“郑某”为躲避侦查而偷偷放置于其车内。鉴于“郑某”的身份始终难以查清,加之杨某春当天确和部分人员出入过棋牌室,公安机关最终只得以事实不清、证据不足为由作不批准逮捕决定。再如某甲运输毒品案[27]中,公安机关发现刚从火车下车的某甲形迹可疑,对其检查后发现其携带的皮包中藏有三包毒品,毒品外裹着一层辣椒和胡椒粉,某甲却称毒品是朋友委托其带的茶叶,自己不知道是毒品,并拒绝提供“朋友”的姓名住址。

在出现幽灵抗辩的毒品案件中,对于犯罪嫌疑人的辩解,应留意口供中涉及的具体时间、地点、任务、过程等信息。若非单纯否认控诉,犯罪嫌疑人但凡提出一个新的事实主张,都需要基于一个完整的“故事”,这就要求其供述和辩解的内容要自成逻辑、互不矛盾。一方面,公安机关可以通过调查核实相关信息来判断口供是否真实。如:公安机关现场抓获犯罪嫌疑人时,应对其随身通信工具进行检查,对于犯罪嫌疑人提供假身份证、假地址、假姓名、夹带物品等反常行为进行固定。[28]另一方面,通过运用逻辑学方法、语言学方法审查犯罪嫌疑人的供述,从言词证据本身的构成要素、形成机理来判断是否自相矛盾。在上述第二个案件中,就某甲以辣椒和胡椒粉包裹毒品的行为可推测其逃避缉毒犬嗅觉检查的动机,其拒绝提供“朋友”的姓名和住址的行为可推定毒品为其所有。

(二)非法取证获得的口供

迄今为止,我国法律确立了三种排除规则,一是针对采用严重违法方法所得的非法证据的强化自行排除规则,二是针对非法物证、书证的裁量性排除规则,三是针对瑕疵证据的补正规则。[29]对于侦查人员违法法定程序所获取的“非自愿供述”,一般被纳入强制性排除规则的适用对象。[30]

“非自愿供述”包括两种:第一种是典型的非自愿供述,即侦查人员采用了刑讯逼供、暴力、威胁、引诱、欺骗等严重影响供述自愿性所获得的供述。正如桌某贩卖毒品案①(2013)深中法刑一初字第234 号。中,被告人提出其遭受刑讯逼供,法院通过调查被告人入所体检报告、询问办案民警、审查公安机关出具的相关情况说明等方式,发现被告人在看守所期间身上多处负伤严重,公安机关对于被告人身上的伤痕不能作出合理解释,进行讯问的工作人员也不能出庭,据此认定被告人供述不能作为定案的根据,最后判决被告人卓某无罪。第二种是拟制的非自愿供述,即没有在法定羁押场所进行讯问或未依法对讯问进行全程录音录像所获得的供述。比如,在李某刚、李某飞贩卖毒品案②(2013)睆刑终字第00297 号。中,李某飞在一审、二审期间,始终称其在侦查机关的有罪供述是遭受刑讯逼供下作出。侦查机关在讯问可能判处无期徒刑以上刑罚的李某飞时,没有按照法律规定进行同步录音或录像,在现有证据材料尚不能排除李某飞审判前有罪供述系非法取得的情况下,法庭认定该有罪供述应予以排除,又没有其他证据证明李某飞明知其运输的是毒品,故最后判决李某飞无罪。

“非自愿供述”在毒品案件中会带来一系列问题:首先,“非自愿供述”本身难以发觉,因为认定非法取证的证据一般由取证机关控制,犯罪嫌疑人及其辩护人难以取证证明。其次,以非法手段获取的供述其内容真实性、可靠性低,一旦犯罪嫌疑人成功翻供,通过非法证据获取的其他书证、物证等重要证据,根据“毒树之果”原则也会被排除或降低证明力。最后,因毒品犯罪行为本身隐蔽、行为结束后无迹可寻,一旦以非法取证获得的口供错误指控,不仅侵害无辜者的权利,而且会让真正的犯罪分子逍遥法外。因此,在审查侦查终结的毒品案件时,检察院、法院可以结合犯罪嫌疑人的身份信息、行为举止、语言表达以及看守所出具的体检报告、录音录像等分析口供的自愿性、合法性。

(三)同案犯供述及辩解

同案犯的供述及辩解,“是指涉嫌共同犯罪的若干名被告人就其本人或其他被告人是否构成犯罪的问题所作的陈述。”[31]对于共同犯罪中同案犯的供述是否能互相作为证言适用,实践中做法各异,理论上也存在两种不同观点:第一种观点认为,同案犯就其本人所实施犯罪行为的陈述属于口供,而涉及他人犯罪事实的陈述则属于证人证言。第二种观点认为,同案犯就案件事实所作的陈述,不论涉及自己或他人,都属于口供。相比之下,第二种观点更可取,因为同案犯也是被告人,被告人是被追究刑事责任的对象,与案件的处理结果存在着直接利害关系,其口供包含对自身罪责的陈述。这与证人不同,证人一般与案件处理结果并无直接的利害关系,只需要陈述自己所知道的客观事实。所以应当将同案犯的供述及辩解界定为口供,而非证人证言。

同案犯对于同一犯罪行为的供述,通常有三种情形:第一种是否认罪责的供述;第二种是承认罪责的供述;第三种是牵涉他人的供述。不论是哪一种供述,同案犯的供述及辩解在毒品案件中,对于突破侦查难点都是非常重要的证据。此外,根据我国刑法的规定,在共同犯罪案件中,应区分主犯、从犯之间的罪责大小,做到区别对待,所以同案犯的供述及辩解对于认定共同犯罪分子刑事责任有重要作用。然而,需要注意的是,在毒品共同犯罪中,由于犯罪行为的职业性、团体性、隐蔽性,最初被侦查机关抓获的通常是下游犯罪分子,这些犯罪分子可能出于恐惧心理、包庇心理、逃避心理作出虚假供述,比如说互相推卸责任、编造幕后主使、包揽他人罪责等。

因此,对于同案犯的供述有三方面需要引起注意:第一,针对互相推卸责任的同案犯供述,应严格确立不能仅凭同案犯口供作为定罪根据的规则,否则不仅违背“仅有口供不能定罪”的补强证据规则,而且当同案犯翻供时,该案将缺少足够的证据作证,导致公诉方处于非常被动的地位。第二,针对牵涉第三人的同案犯供述,应当调查核实,搜集其他证据以视能否形成印证,谨防同案犯提供虚假供述、诬陷他人。比如,在周某、杨某华贩卖毒品案中,[32]一审中杨某华因为与周某是同乡,情同手足,想为周某隐瞒、承担罪责,编造罗某才是幕后主犯;二审期间,检察院发现杨某华收入微薄,并不像贩卖大量毒品的主犯,从其手机通话来看,与罗某仅联系过一次,而与周某联系频繁;检察机关建议公安机关立案侦查后发现周某才是该案主犯。除此之外,还要区分同案犯供述与立功,审查犯罪嫌疑人是否企图通过提供虚假线索获得减轻刑罚的情形。第三,针对主动承担罪责的同案犯供述,应当结合其经济条件、社会背景、家庭状况、人际交往等综合判断。不能轻视同案犯的有罪供述,特别是涉嫌犯罪集团、犯罪团伙的毒品案件,由于其中的利益纠葛,同案犯有罪供述的背后可能还隐藏了更为严重的犯罪事实。

言词证据是毒品案件中重要的证据表现形式,然而,其在毒品案件中的一系列特殊属性所带来的“危险性”却不容小觑。为了在实务中能较准确地定位风险,首先从毒品犯罪的特性出发,结合毒品犯罪构成要件的独特之处分析言词证据在其中的特殊性;其次,通过数据对比分析,选取两类具体言词证据结合案例进行进一步探究;最后,以众多学者的研究成果为基础,辅之以真实案例,分别分析毒品案件中的证人证言、被害人供述与辩解的特殊风险。由于个人能力等各方面限制,旨在梳理总结,对许多问题的研究具有一定的局限性,比如,警察出庭作证制度、线人证言、污点证人制度等。对于毒品案件的言词证据更为系统的研究,还需依靠各位司法从业者、法学专家的不断努力。

——以被告人翻供为主要研究视角