对警察执法临场处置武器使用的再认识

余志健,吴 馨

(江西警察学院,江西 南昌 330103)

2019 年10 月2 日凌晨,浙江台州路桥公安分局金清派出所民警王歆和两名辅警在处警过程中,遭受歹徒持猎枪暴力袭击,为掩护群众避险,民警王歆和辅警梁峰壮烈牺牲。事后得知,当时民警出警都没有配枪。之后,浙江省公安厅下发了硬性要求民警配枪处警的通知。2015 年1 月16 日,公安部以公通字【2015】2 号、公通字【2015】3 号的方式,向全国公安机关下发了《公安机关人民警察佩带使用枪支规范》和《公安机关公务用枪管理规定》的通知,于同年5 月1 日起施行;同时,公安部还组织安排了全国公安机关武器专项训练,从根本上改善了警察武装执法状况。但是至今为止,警察执法临场处置武器使用还存在种种不利因素,在维护警察现场执法权威的关键期,尤显突出。因此笔者认为,加强人民警察和社会民众对警察执法临场处置武器使用的认识和理解,势在必行。

一、警察执法临场处置武器使用的现状

在违法犯罪现场,警察的存在可以防止事态失控,同时也可能会导致武力对抗的升级。面对嫌疑人的暴力对抗,警察应如何应对呢?有一点是确定无疑的:不作为是最糟糕的选择。执法现场,警察唯有积极应对和处置,维护法律的尊严才是正道。回顾2015 年庆安“5·2”枪击事件,当时一场席卷网络的舆情风暴把农民徐纯合和民警李乐斌推到了舆论的风口浪尖,有关庆安枪击案是否合法合理的舆论争议一直在网上发酵。直到官方公布庆安枪击案结果后,还再次把该事件的舆情推向高潮(如下图1)。

图1 庆安枪击案舆情走势图

由此,我们可以看到,警察执法临场处置武器使用面临着严峻的挑战。2015 年以来,多起涉枪案件的发生,将民警如何依法规范使用武器的议题推向风口浪尖。同时,当人民的生命财产安全受到威胁时,民众又呼唤着警察及时依法使用武器。例如,2019 年5 月24 日,江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道发生一起命案,一名24 岁实习女律师在下班路上遭一名男子突然袭击,后抢救无效身亡。此案曾一度引起市民恐慌,影响较大。当时就有网民发问,不是都武装巡逻了吗?警察怎么不及时用枪?可以说,当前警察执法临场处置使用武器呈现出两难境地。具体体现在以下几个方面:

(一)法治社会中,具备有限法律知识的民众对警察执法用枪的过度关注,是制约警察依法使用致命武力的主要因素。

公安机关属于暴力机构,警察是国家专政的工具,警察享有国家赋予的强制力,具有不容挑战的执法权威。警察在依法执行公务时,应当享有不容侵犯的权利,其中包括:执行公务时警察的人格不容侮辱和侵犯;警察在依法执行公务中和执法后不容受到诬告陷害;家庭和亲属不容受到侵扰或打击报复;警察依法执行公务时人身不容受到伤害、非法阻挠和围攻。但事实上,民众更关心或关注自身的合法权益。同时,感性地同情弱者,而忽略了站在维护公共安全的角度考虑问题。2014年4 月21 日,中央电视新闻频道《新闻1+1》栏目播报了白岩松主持的 《民警配枪,大家准备好了吗?》专访。因治安形势要求,上海警方在全国范围内首次实行配枪武装巡逻。白岩松随机采访街头老人,问她持什么看法。老人本能地回答:我怕警察不按规矩,拔出枪对我。这就直接地反映出,关乎利益问题,民众往往忽略了警察是人民的警察,公安机关怎能不关注民意?不严格规范管理公务用枪?当然,杜书贵枪案的发生,是全国二百万警察的耻辱。不可否认,这是极其典型的个案。自媒体时代,民众很容易站在个人角度把片面的、甚至是偏激的观点发注网络,继而发酵。导致在社会上出现一种怪现象,只要是警察执法时开枪,那必然是错杀无辜,必然是警察滥用枪支。执法民警面对穷凶极恶的歹徒是否选择使用武器时,难免顾虑重重。而在另外一个极端,警察使用武器还击或防御很可能被判定为“过度使用武力”,他和他的单位将因此受到严厉的处罚。既然携带武器而不敢使用,一旦被劫夺,后果不堪设想,所以警察慢慢地习惯于不携带武器,以致于民警在执行警务时选择赤身肉搏。当付出生命的代价时,又有好事网民质疑我们警察的能力和处置措施。2015 年10 月26 日,湘潭市公安局长城派出所民警刘立忠为保护群众生命安全,与持刀犯罪嫌疑人殊死搏斗,不幸牺牲。11 月2 日在湘潭大学体育馆约3000 人送别刘立忠烈士时,许多网民看到消息后,表示感到十分惋惜和痛心。痛惜之余,发帖追问,干嘛不用枪啊?笔者不禁想问问我们的民众,到底是以谁的意见为尺度,来左右民警依法使用致命武力?

(二)新闻媒体为博眼球,利用从众心理刻意渲染,是束缚警察依法合理使用武器的重要因素

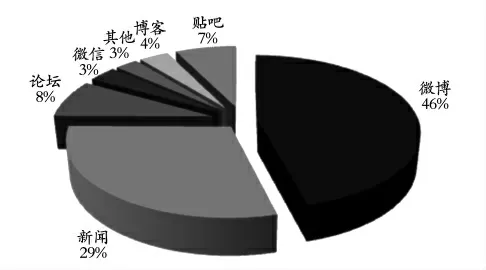

新闻媒体在社会转型期肩负着舆论导向和社会监督的职能。但是近些年来,一些不负责任的新闻媒体或个别新闻工作者针对涉警案件肆意炒作,极大程度地干扰或左右公安机关人民警察依法合规的执法。更有不法分子利用主流媒体断章取义、以偏概全损坏人民警察形象。统计庆安枪击案新闻媒体和其他舆情的占比,我们不难看出媒体的影响程度(如下图2)。

图2 庆安枪击案新闻媒体与其他舆情的占比分布

当权威机构公布完整视频和调查结果后,媒体又裹挟着民众深挖学历造假、家属吃空饷的前副县长董国生;伴随“新闻搭车”,更加坚定了媒体“有错推断”论,于是就不依不饶地追问,当时距离那么近,民警为什么要击毙犯罪嫌疑人?为什么不打他的大腿或手臂?利用有限的枪械知识和对法律的片面理解,占据仁义道德的制高点蛊惑民众,博取眼球。他们高举“将权力关进制度的笼子里”旗帜,谋划的是维护“无冕之王”的脸面。根本没有思考:人民警察忠诚的是国家的意志、法律的尊严;维护的是社会的制度和秩序。在新闻媒体的炒作下,民众往往紧跟其后,常常作“有错推定”,极大损坏人民警察形象,恶化警民关系,形成恶性循环。更有甚者,不良媒体挟带所谓的民意,影响司法公正。如杜书贵枪案的判决,与同期案例对比,存在明显差别,这些都将产生深远影响。试想,民警在执法现场面对暴徒,既要承受来自技能与战术层面的压力,又要承受来自法律层面的压力,还要考虑如何面对社会与媒体。这让民警情何以堪。

(三)民警对维护现场执法权威的认知程度,及少数警队领导或权威人士有限的武力使用法定认知,是限制民警依法合规使用武器的根本因素

执法实践中,不少领导缺乏应有的武力使用理性认识,常常自觉不自觉地将以人民满意不满意为标准转化为以人人满意为标准。民警涉枪执法后,只要一有不同声音,为求息事宁人,先关禁闭再说。这样的事例不少,领导做出这样的决定依据必然是舆情而不是事实,标准一定是为了“乌纱帽”。如果“紧箍咒”是围绕个人或某个团体的私利,而不是维护社会公权,势必误导大多数人。所以,民警执法遭遇索求执法证就成了一种必然。

还有一些研究法律的权威人士,当警察佩枪执法时,除提醒人民警察维护法律尊严、遵循职业操守、加强训练和规范管理外,反倒舍弃本专业的研究,大谈警察要如何如何在25 米打得准。却不曾想如何宣传和维护警察现场执法权威。这不是误导公众,质疑警察执业能力,鼓动武力升级对抗吗?试想,如果执法对象敬畏法律,敬畏警察现场执法的控制权,也就没有了无畏的武力对抗?

近年来,随着治安形势的变化,一些警务实战教官和一些基层实战单位,针对个人极端行为研发出“盾棍”结合、“盾叉”结合等新战法。这是针对人员密集场所,不方便使用武器处置的权宜措施,结果很多公安机关群以驱之,实战中,可以采用武器控制的,反倒采用权宜之计,结果造成一些人员伤亡。这种现象,恰恰暴露出有些警队对民警使用武器的理解和信心不够。决策者“不唯风、不唯众”,加强业务学习,才能带领警队迎接严峻挑战。

总之,目前存在的“怪象”是影响维护人民警察现场执法权威的不利因素,警察执法临场处置武器使用应当是靠理性来实现的,这个“理性”,不仅仅只是公安机关的人民警察,还包括整个社会。只有全社会对警察依法使用武器的认识回归到理性,理解透彻“术业有专攻”,才会逐步建立警察临场处置依法依规使用武器的“朗朗乾坤”。

二、警察执法临场处置使用武器的行为认识

对比世界各国警察和执法机构,基本上同我国一样都是以“对象行为—警察反应”的方式来选择武力使用的等级。在我国,《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》归纳了15 类警察可以使用武器的情形。同时,列举了几种不得使用武器的情况。总之,我国警察可以使用武器的限定等级比较高。例如美国有些州规定,只要执法对象持刀、棍或酒瓶对抗,甚至出现危险动作(从口袋掏东西),就可以使用武器控制。而我国则规定,持械结伙斗殴才可以选择使用武器控制,这里的“械”一般指可以致命的“械具”,没有具体到“棍”或“酒瓶”。总体来说,中国是控枪非常严格的国家,对警察执法用枪有着诸多的规范要求和限定。一般对警察执法临场处置使用武器有以下行为要求:

(一)警察执法临场处置使用武器,必须接受严格的管理

在我国,并不是所有警察都有配枪资格。管理机构一般要求申领持枪证的警察通过以下几项审核和考核:

1.政治合格;

2.通过心理测试;

3.熟识相关法律法规;

4.具备规范控枪能力;

5.掌握实弹射击技能。

武器使用技能是人民警察特有的、必备的执业技能之一,警察执法使用武器有着行业内的严格规定和规范。每个配枪警察都必须经过严格的训练,管理部门还要经过严密审核,它并不像媒体和民众想象的那么简单和随意。警察配枪必须经过法律关、技能关、心理关等等,只要民警使用了武器,都必须写《用枪报告》,负有审核权的纪检监察部门必须要严格审查民警在执法现场是否依法合规使用武器。媒体和民众可以监督相关部门是否进行了监管,而不是用局限的专业知识直接质疑用枪民警,让民警承受舆论压力。

(二)人民警察佩枪执法,必须以熟识法律规定为前提

武器使用的结果非死即伤,警察上岗前必须熟悉使用枪支的相关法律规定,弄懂弄通武力执法法律依据和行为规范。例如,准确理解使用警械武器的原则“制止违法犯罪行为,尽量减少人员伤亡和财产损失”。

1.当现场出现违法犯罪行为,法律就赋予警察拥有选择武力进行现场处置的公权力,其目的是为制止违法犯罪行为,而不是为了达到其他目的;也就是说,当现场出现符合法律规定的,可以使用武器的15 类情形,警察就拥有选择使用武器进行控制的公权力。使用武器的后果非死即伤,也正是警察在执法现场依据法律规定可以剥夺他人生命权的公权力——这样一种“特权”,每每使不良之徒感到不适,如骨在喉。

2.警察执法临场处置使用致命武力时,“尽量减少人员伤亡和财产损失”,我们不能简单地理解为“尽量选择非要害部位,不要打死他”。根据武器的特点、现场处置的急迫性和使用的流程,我们可以理解为以下几个层次:

(1)警察佩带的武器大都是手枪,手枪是近距离的防身武器,手枪射击本身是一种概略射击,这是手枪的构造决定的,它不可能完成精准射击;再加上执法现场态势的急迫,警察不能像在训练靶场有时间,不受干扰地进行瞄准。

(2)警察通过判明、警告和理性来实现“尽量减少人员伤亡和财产损失”。

(3)警察使用枪支是指出枪警示、持枪戒备、鸣枪警告、开枪射击。如果时间上来得及,警察一般不会开枪,而通过警告使得犯罪嫌疑人终止或放弃继续犯罪行为,实现减少人员伤亡。

总之,警察执法临场处置使用武器有着非常严密的法定程序要求,开枪前的一些措施的目的就是为了减少人员伤亡和财产损失,绝不能简单理解成打非要害部位就是减少人员伤亡。否则,媒体和民众的一味纠缠必将成为束缚警察判断力又一道“枷锁”。其造成的后果是贻误战机,受害人或执法民警甚至要付出生命的代价。

(三)警察执法临场处置使用武器时,必须判明,并要求非常熟悉用枪规范程序

“判明”是警察使用武器时首要的、必经的措施,也是“尽量减少人员伤亡和财产损失”的必要措施。“判明”是警察是否决定依法选择使用武器的行为前提,也是警察开枪后决定是否继续使用武器的行为依据。“判明”包含以下几个方面:

1.现场是否出现暴力犯罪,符合15 类情形中的哪一类?

2.判明执法对象(暴力犯罪嫌疑人);

3.是否情况紧急,是否属于非使用武器勿以制止的情形;

4.是否丧失、终止或放弃犯罪行为?还是继续?

5.现场执法安全状况等。

一经判明,警察就要按照规范程序进行操作。如来得及警告就必须警告,直到停止开枪,有效控制后,进行后期处理。

(四)警察执法临场使用武器必须经过严格的训练,增加紧贴实战的、有针对性的训练量

正因为警察使用武器制止违法犯罪行为时拥有非同一般的公权力,所以警察的武器使用能力必须经过严格的训练。这种能力的建立一般要经过基础射击训练阶段和应用射击训练阶段。公安部有关统计数据显示:警察与犯罪嫌疑人枪战案例,95%发生在10 米以内,85%的警察伤亡发生在5 米左右;而且88%的对抗在3 秒内完成;多数(约占75%)是发生在光线较暗区域或夜间。因此我们的结论是:在基础射击能力得以养成的前提下,警察射击训练要朝着实战的需求方向,实行一种低光照条件下的近距离的快速射击,还要加强多警协同的训练。如果训练和实战的差距太大,就会削弱警察配枪执法的信心;如果不进行情景模拟对抗,建立条件反射,强化警察的应激反应能力和协同配合意识,警察执法临场处置使用武器的出错率就会提高,在严格的用枪规范管理前提下,警察将更多可能地选择放弃配枪执法,形成恶性循环。

三、结语

人民警察执法必须以法律为准绳,法律是国家意志力的体现,也是社会道德的最低底线。警察是国家的机器和专政工具,它不会也绝不能因个人意志而转移;警察执法的是非唯有检察机关和法庭来判明,绝不是哪个个人和利益团体或由“临时法官”来判断。当社会秩序出现问题时,才有警察的存在,警察执法是整个社会管理体系中的一个过程或一个阶段,它体现的是“处理”或“处置”,而不是“处罚”。警察临场处置使用武器,是因为违法犯罪行为迫使所致,到了非使用武器不能制止的境况才会选择。因此,为确保社会的正常有序,必须维护警察现场执法处置的权威,只有保证警察对违法犯罪现场的绝对控制,才可能阻止事态向恶劣方向发展。

——献给为战疫而奉献的人民警察