宗教乐舞与敦煌飞天

飞天是敦煌壁画中最具代表的乐舞形象,他们以飘带为舞蹈符号,营造飘然遁世、心宁无波的超越性美感,表现诸佛万象、庄重肃穆、法音澄明、圆觉妙心的法界佛国图景,从而达到度化众人、通达神圣的宗教性目的。

作为人类社会精神生活中的两种重要文化形式,宗教与艺术可以因其高度的结合而具有某种内在的统一性。宗教以超越的方式回答诸如生与死、乐与苦、善与恶、吉与凶等一系列根本性的社会人生问题,为世俗人间提供一种超越现实苦难的精神方向和价值体系。艺术则以审美的方式观照社会人生,透过美的形式来陶冶人性,净化人心,使人神清意爽,去野入文,怡然自得,从而进入超越世俗的宗教境界。

尤其是在宗教仪式活动中,审美主体常常通过具有神圣性的乐舞,摆脱日常世俗的功利性纷扰,直接沉浸到意义开显的场域之中,使精神超脱、宁静、安详,获得一种不同于世俗烦琐生活的审美感受。因此,乐舞具有“供养”“颂佛”作用,为通达神圣的法门之一,如《法华经》卷一《序品》曰:“香花伎乐,常以供养。”

佛国伎乐

东汉时期,伴随佛教自印度经西域传入,与佛教相关的雕塑、绘画、文学与音乐等艺术作品也迅速流传或普及。尤其在前秦苻坚建元二年(366年),有沙门乐尊者行至鸣沙山,见山上金光万道,状有千佛,萌发开凿石窟之心。历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏,直到元,在一千多年的漫长岁月中,一代又一代敦煌画工连续开凿,造像不止。他们把自己全部的精神信仰与艺术创造绘上墙壁,凿进石窟,创造了佛教艺术的宝库,也留下了乐舞艺术的长廊。在敦煌壁画中,佛国的飞天飘浮在空中,他们手持人间的乐器,足蹈尘世的舞步,被凝固在图像中,却传递出动态的舞蹈姿态。当时中原和西域流行的所有舞蹈样式,都能在壁画中找到。在敦煌壁画中,仅飞天形象就有4500余身,舞蹈者和演奏者3400余身,乐队500余个,各种乐器6000余件。

佛教认为,整个欲界由天、人、阿修罗、畜生、饿鬼、地狱六道构成。六道众生被无名牵引,生生死死,无一不在六道中轮回,永无止境,流传不尽。天界处于诸有情界中最高的地位,天人是佛、菩萨的侍从,可以在天空中自由飞翔,而专门从事乐舞的天界伎乐与飞天就是伎乐天。

《观无量寿经》曰:“众宝国土,一一界上,有五百亿宝楼。其楼阁中,有无量诸天,作天伎乐;又有乐器,悬处虚空,如天宝幢,不鼓自鸣。此众音中,皆说念佛、念法、念比丘僧。”伎乐天在佛国净土凌空起舞,梵呗唱颂,他们用艺术的方式,营造出飘然遁世、心宁无波的超越性美感,在宗教的乐境中,唤起人忘却一切幻化假象,顺应自然本性,超越解脱,菩提涅槃,从而契入完全自由的“道境”,实现宗教的超越性目的。

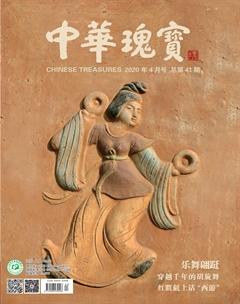

飞天舞者

飞天是敦煌壁画中最具代表性的乐舞形象,原是乐神“乾闼婆”与歌舞神“紧那罗”的化身,在众香佛国中撒花施香,凌空起舞,营造正直和雅、清澈圆满的美好与澄澈。乾闼婆又称“伎乐天”“音乐天”“凌空之神”,全身散发着香味,栖于花丛,飞于空中,以歌舞香花供养诸佛、礼赞菩萨;紧那罗虽居住在天宫,却不能飞翔,在佛国里向佛陀、菩萨、诸神歌舞献乐。乾闼婆善舞,紧那罗善歌,他们形影不离,结为夫妻,后被释迦佛陀度化,收为天龙八部的两位天神。

据唐代慧琳所撰之《一切经音义》解释:“真陀罗,古作紧那罗,间乐天,能发出微妙音乐,能作歌舞。男则马首人身,能歌;女则端正,能舞。”后来,乾闼婆和紧那罗合为一体,男女不分,变为飞天。因此,在古印度各大佛教石窟遗迹中的壁画、壁雕遗迹中,飞天的形象并不是婀娜多姿的仙女,而是膀大腰圆、结实粗壮的男性形象。

飘带符号

前秦到北魏时期,佛教传入中国不久,莫高窟壁画上的飞天造型明显带有印度和西域风格,呈现出“西域式飞天”的特征:上半身裸露的飞天舞者躯体健壮,面相威仪,鼻梁高隆直抵额际,朴拙粗犷,既有女性,也有男性,其形象威仪神圣,尚欠舞蹈艺术化的轻盈美感。如《北凉录》记载:“先是蒙逊有凉土,专弘事佛,于凉州南百里崖大造形象,千变万化,惊人眩目,有土圣僧可如人等。”西魏到隋代,西域艺术与中原艺术相互融合,此时飞天仍然半露上身,但腰系长裙,裙袂拖曳,身体灵动修长,面目秀骨清像,线条灵动飘逸。

随着佛教本土化,宗教信仰越是深入民俗礼法的世俗生活层面,就越受到本土文化内在力量的规范和制约,画工开始按照中国艺术的眼光与手段来绘制飞天的舞蹈姿势,并赋予飞天中国化的艺术阐释。隋代完全摆脱了西域飞天形象的影响,以中国女性形象取而代之。

在西方宗教题材的绘画中,但凡描绘天使,都会在人物身上添一对羽毛翅膀,以此展现飞翔的神性。但在中国艺术中,天界仙女飘逸凌空,无须凭借翅膀,亦无须赘加羽毛,只要在其身旁添几朵祥云,用飞舞的彩带线条与飘曳的衣裙,就能营造出翩若惊鸿的凌空翱翔之姿。飘带以其凌空飘动之感,展现飞天飘摇兮若流风之回雪,已然成为飞天的符号。

俗乐舞姿

唐代开始,敦煌壁画中来自印度的佛本生故事逐渐减少,中国式的通俗易懂的经变画大量出现,日常生活伦理和审美行为融入画面,“衣裙飘曳,长带飞舞”。飞天乐舞成为画面的主角,占据主体位置,其形象也由不食人间烟火的仙女变成世俗的宫娥,体态丰满,飘带凌空。

在西方净土变的天宫乐舞图中,越来越多世俗舞蹈的姿态与动作被绘入飞天形态。例如莫高窟南壁第220窟初唐《阿弥陀经变》下方的舞乐图,用三维空间表现舞蹈场面,绘有乐师28人,分坐两侧,中间舞伎4人,分为左右两组,披丈余长巾,穿月白长裙,赤足立于小圆毯上,旋转起舞。尽管画面是舞者姿态的瞬间凝固,但传递出连续性的动态“动作”,足以展示舞者旋转的过程。

在唐代的文献中,有对胡旋舞的具体描绘。据段安节《乐府杂录》称:“舞有骨鹿舞、胡旋舞,俱于一小圆毬(毯)子上舞,纵横腾踏,两足终不离于毬子上,其妙如此也。”《新唐書·礼乐志》亦称:“胡旋舞,舞者立毬上,旋转如风。”可见,胡旋舞的特点就是旋转蹬踏、疾转如风,其优美的舞姿令人啧啧称奇。以世俗世界的舞蹈展现飞天的舞姿,亦成为隋唐时期敦煌乐舞壁画的一大特色。

中晚唐后,在经变画的乐舞图中,出现了反弹琵琶的飞天形象,堪称经典。反弹琵琶图出现于莫高窟第112窟的《伎乐图》,为该窟《西方净土变》的一部分。图写佛国奏乐,飞天手持琵琶,半裸上身翩翩起舞,罗衣从风,举足旋身,飘摇迁延,突然使出“反弹琵琶”绝技时的刹那动势,给人以离尘绝俗的审美体验。

宗教乐舞尽管是通达神圣的法门,具有超越性和神圣性,但另一方面,也是传道者向民众布法化俗的重要手段,往往仍具有现实性或在世性。为了使普通大众易于理解接受,飞天的形象亦采以“方便法门”,广泛吸收人间的俗乐舞蹈,以娑婆世界的乐舞入画。

尽管用生活世界熟悉之舞姿展现佛传故事的场景,但是飞天的乐舞与纯粹的世俗乐舞相较,仍然带有极为明确的宗教指向性。其将人带到明心见性、菩提涅槃的意义境域,更明白地说,即从世俗世界的烦恼、生死、痛苦、执着中解脱出来,获得识自本心、见自本性、回复真常、出离生死、息灭苦轮的恒久性快乐。

敦煌壁画中天宫乐舞图像,是历代画工根据佛经描写的乐舞文字创造出来的,托诸飞天歌吟舞蹈,俾其流播传承,亦成为后世艺术创造的活水源头。梅兰芳就曾根据飞天的图像,创造出《天女散花》的经典形象,他认为:“敦煌的各种‘飞天的画像,同《天女散花》里的‘天女形象,现在一看竟有相似之处。我想敦煌雕塑的介绍对于戏剧会有很大的帮助。我们大家应该根据这些宝贵的资料,作深刻的研究,来丰富我们的人民戏剧,发扬我们的民族艺术。”而当下古典舞的编创、训练与表演,均能从飞天壁画的微妙细节中,寻其原委,探其究竟,从本土古代乐舞的丰富素材中,开辟出新古典艺术的新精神与新气象。

张婷婷,南京艺术学院艺术学研究所副教授。