视觉考古:梅兰芳戏装摄影的图像生产及其现代性

杨舒蕙(浙江大学 传媒与国际文化学院,浙江 杭州310000)

洪 枫(浙江大学 传媒与国际文化学院,浙江 杭州310000)

在中国,早期现代性的发生时间通常被指认为19 世纪末至20 世纪初,这意味着当时的中国几乎被强制性地“植入”现代化的“改造”历程。这一过程历时漫长,始终充斥着“惯性延续”“被动导入”与“主动参与”的协商与博弈。社会生活秩序和文化循环被迫重构,并体现在逐渐工业化的生产方式和商业化的消费方式上。

19 世纪末,摄影术的引入与传播实现了人们保存和复制影像的初衷,同时,石印术及胶印术不仅在图像复制方面有着绝对优势,还缩短了印刷的生产周期和成本,刺激了画报的产生和发展。妓女和伶人则作为最先利用视觉图像展示自身形象的群体,成为图像世界中不容忽视的角色。在留存于当时各大报刊、杂志、书籍的京剧演员戏装摄影中,“伶界大王”梅兰芳的身影出现得最为频繁,他不仅经常成为《北洋画报》封面人物,还在《申报》等媒体设有“梅讯”专栏。

一、站立图像的生产:惯性延续与主动修正

在中国图像体系中,将美人以“四美”“八美”“百美”等合集的方式描绘,这一传统源远流长。《丽娟》(图1)来自乾隆年间刊印的木刻版画《百美新咏图》,书中记录她是一位“恐随风而去”的轻柔美人①百美新咏图传.颜希源编.王翙绘.集腋轩藏版.清乾隆五十七年刊本记载:“郭宪洞冥记,汉武帝所幸宫人,名丽娟,年十四,玉肤柔软,吹气胜兰,身轻弱不欲衣缨拂之,恐体痕也。每歌李延年和之于芝生殿,唱回风之曲,庭中花皆翻落。常致娟于明离之帐,恐尘污其体也,帝尝以带系其,闭于重幕中,恐随风而去也。娟以琥珀为佩,置衣裾里不使人知,乃言骨节自鸣相与,为神怪。”。也许因为梅兰芳在《天河配》中扮演的正是最终“随风而去”的织女,这一戏装照(图2)与《丽娟》共享相似的图式。“她们”均右手高举,长而宽的衣袖垂于身后,左手折于前,同样垂下飘逸松软的衣袂。

图1 丽娟[1]

图2 梅兰芳 天河配 1924②配图来自:红杂志[J].1924.2.8.卷首插页。

在梅氏与梅党开创的古装新戏中,“引经据典”的创作思维屡见不鲜。据齐如山回忆,梅氏的衣服和扮相都曾根据古画改制,以符合“常看古画之眼光”。[2]113梅氏亦多次言及自己所饰演的人物形象参考木刻、石刻、雕塑以及宗教壁画、古画、诗词等艺术形式。比如他曾提到山西晋祠宫女塑像“可以看四面,比平面的绘画对我们更有启发,甚至可以把她们的塑形直接运用到身段舞姿中去。”[3]511如图所示,《百美新咏图传》中的“巫山神女”(图3),“山西晋祠宫女”雕塑(图4)与梅氏饰演的“太真”(图5)亦共享着相似的图式,“她们”均呈现为微侧向右方、右手在胸前、左手弯折在下、环绕遮蔽身体的站姿。

图3 巫山神女[1]

图4 山西晋祠宫女塑像

图5 梅兰芳 太真外传

图6 戏剧月刊封面①配图来自:戏剧月刊[J].1928.1(1).

图7 梅兰芳 太真外传(六)②配图来自:梅兰芳[M].上海:大东书局印刷所.1927.p.22.

在图式的借鉴中,视觉形式和图像所携带的意义似乎都做到了典出有故。但在具体的应用中,为保持媒介的独立性和艺术的原创性,图式又必然发生修正行为,在跨媒介运用中表征出位之思的同时也体现着新的艺术创造。从图1 到图5,不难发现,图像虽经历了从版画到摄影、雕塑、漫画等形式的转变,但图像中的“她们”均处于一片近乎留白的混沌、虚寂之中,而并非一个具体实在的场景。

“留白”不仅是中国传统图像中的空间,亦成就了程式化、模块化的美人图式。这些“美人”与概念化了的空间一起,被抽离出具体生活,削去繁杂无关的个人经验,搭建出本质性的、典型性的框架,人们随时可以根据自己的经验将“她”与其它图式重新组合。在雷德侯(Lothar Ledderose)看来,这种组合思维是一种“十分合乎中国人思维方式”的“模件(module)体系”,“可以大量预制,并且能以不同的组合方式迅速装配在一起,从而用有限的常备构件创造出变化无穷的单元。”[4]4

因此,当《戏剧月刊》创刊号封面(图6)以几乎镜像描绘的方式复制了“织女”(图2)时,对梅氏摄影的摹写被化约为一个美人形象,与月亮、柳条、古建筑和人物的剪影并置,共同构成一幕“晚景美人”图。摄影亦采用了同样的办法,当梅氏饰演的“太真”被置于绘有芭蕉、庭院的写实布景前(图7),在文字的确认下,“杨玉环”是更为真实、可知可感的。然而,无论如何组合,图式借鉴中不变的意义仍然是,“她”是一位美人。

那么,梅氏“古装女子”戏装摄影的本质是“百美”合集:首先“她们”都来自为中国人所熟知的文本(如《天河配》《长恨歌》),来自同一文化语境中的“美人”图式(如《百美新咏图》);其次“她们”均由梅兰芳扮演,且都身着“古装”,具有形象上的“家族相似性”;最后,“理想女性”形象的建构方式是一致的——“她”的美来自对不同图式的征用、对不同“美”的模件组合。在近代中国逐步开放的过程中,梅氏的图式征用范围甚至跨越了国界。

在西方文化语境中,亦不乏对女性美的追求,他们对“爱”与“美”的期待常常通过罗马神话中的维纳斯(Venus)来实现。在公元2 世纪的罗马青铜雕像中(图8),维纳斯裸身直立,双手举过双肩,展示由于肌肉牵拉而更显得丰满圆润的胸部,并微屈左腿以凸显腰臀的曲线,自信且毫无羞耻感。而在19 世纪的绘画中,威廉•阿道夫•布格罗(William Adolphe Bouguereau)无疑亦沿用了这一图式(图9),以展现女性肉体的美好,及美神“天生丽质难自弃”而又略感羞涩的才貌。

对健美身体的喜爱在西方艺术中至少可以追溯到古希腊时期,但却从来不是中国传统文化语境中的审美对象。肉体在传统中国艺术中是缺席的,它更多地作为精神的载体存在。这种对肉身的忽视根植于东亚艺术传统,甚至在7-9 世纪佛教艺术舶来之前,“肉身”从来没有被纳入讨论范围之内,而直到19 世纪,西方艺术强制性地入侵本土文化之前,裸体(nude)在中国艺术中是被忽略的[5]42-70。在中国的传统图式中,身体被置于飘逸的衣饰中,从而得到描绘,画者以此展开对形态、身姿的追求——一种精神性的追求。

图8 维纳斯雕像 罗马 玛丽蒙特皇家博物馆 公元2 世纪 (100-300)

图9 维纳斯的诞生 威廉·阿道夫·布格罗 300x218 厘米 奥赛博物馆 1879

然而,在近代西方思想的强势影响下,中国人的身体观也在发生变化,“吾人已承认梅狄司(Medici)的爱神石像(Venus)最接近现代对于人体美的理想。”[6]44图式随之更新,1927 年4月23日,《北洋画报》上刊出梅兰芳《太真外传》化装照(图10),梅氏饰演的“太真”虽长裙曳地、裹住身躯,但双肘举起、双手置于脑后,凸显出姣好的脸部。这张戏装摄影借鉴了维纳斯的立姿图式——这种展现肉体的自信站姿虽非中国传统图像世界中的图式,但亦被梅氏借鉴、改良,用以展示梅氏古装女子的自信美。

图10 梅兰芳 太真外传 1927①配图来自:北洋画报[N].1927.4.23.

如果说梅氏在征用西方图式的同时,克制住了其中赤裸裸的肉体表现,将其纳入传统中国的图像系统,那么在《北洋画报》次年登出的一张描绘“未来之装束美”的插画(图11)中,这一图式已直接作为一种西方图式使用,以表现异族服饰下的女性胸部和大腿,并预言为未来之流行。进一步说,如果说梅兰芳的图式修正是基于洋为中用的改良心理,“未来之装束”则透露出一种西式崇拜,将其看作未来的、流行的美。当1934 年,《北洋画报》再一次出现这一图式时(图12),维纳斯的站姿显然已作为西方图式的典型,与天使并置,“买画人”则更中意自信、裸露的“魔女”。

图11 未来之装束美②配图来自:北洋画报[N].1928.1.18.

图12 买画人的眼光③配图来自:北洋画报[N].1934.10.4.

二、躺卧图像的生产:从被动导入到主动参与

图式不仅指构图、图样,亦非简单指代相似的动作组合,还包括图式所带来的、特定的心理感受。当我们说某种图式不是中国传统图式时,并非指这种动作组合绝不可能出现在中国传统图像中,而是说图式中所携带的意义是不同的。正如维纳斯立姿图式不仅仅指一种女性的特殊站姿,而更多地应被视为对女性之美的自信展示——她是美而自知的——这并不存在于中国传统“理想女性”的话语中。

图13 仇英 汉宫春晓图(局部)明 30.6 x 574.1 厘米 台北故宫博物院藏

图14 西方艺术中的“卧女”④配图来自:https://en.wikipedia.org/wiki/Sleeping_Venus_(Giorgione)

另一种图式——躺卧,亦携带着不同的意义。在明代仇英绘制的《汉宫春晓图》中(图13),斜卧于室内的女性宁静自在、美而不自知,并不招徕任何情欲。在“正统的”艺术中,中国人尽可能地回避赤裸裸的色欲,因此即使呈现出斜卧的、三角式的姿势,仇英所绘的也并非西方意义上的“卧女”图式。

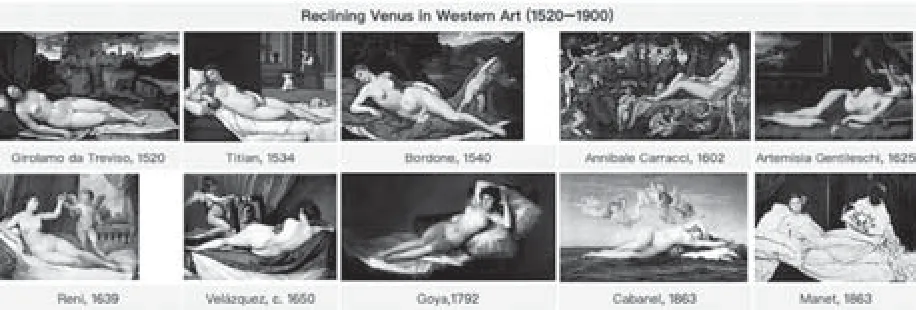

在西方艺术中,“卧女”是维纳斯另一流行图式,从古典主义到现代主义绘画,该图式几经修正、演绎繁多,已构成了带有家族相似性的图谱,所绘对象也由维纳斯转为普通女性乃至妓女,但这一图式依然主要用以表征西方传统意义上的“理想女性”。“把爱欲和美的主题对象化到女性身上,构想成主管爱和美的女神,这绝不只是个别文化中的个别现象,而是一种相当普遍的人类现象。”[7]326维纳斯——西方的“理想女性”从诞生之初便承载着爱欲的诉求,在图14列出的“卧女”图谱中不难看出,“她”携带着强盛的情欲暗示。

一种异于本土文化的图式并非简单直接地被接纳,而可能需要经历长久的修正。在外国驻华洋行和贸易公司打开中国消费市场的过程中,曾依循惯例,将欧美油画及风景制成画片,配以广告词赠送给经销商和消费者。“但实际市场证明,这种包装十分洋气的广告宣传品,促销效果并不理想。因为在当时,中国民众,即便是广大的上海民众对西方文化毕竟并不很了解。”[8]42-43

图16 釉上彩镀金茶杯及茶碟 1736-1795(乾隆时期)美国费城艺术博物馆藏

实际上,西方在开埠之前对中国的认识也十分有限。1839 年,摄影术发明之前,西方人通过文字和绘画等方式来想像中国。在18 世纪热衷描绘中国主题的欧洲画家中,极具影响力之一的法国画家弗朗索瓦•布歇(François Boucher)曾为一组《中国图景》(Chinoiserie)织毯壁挂画过一系列油画图稿,《钓鱼的中国人》(Chinoiserie,1750)是其中的一幅(图15)。布歇显然沿用了欧洲“卧女”图式去图绘一个意义不明的、斜卧在老人身边的女性。画面的每一部分都十分“逼真”——草棚、芭蕉、撑着油纸伞嬉戏的孩童,古装的女子、戴着头巾的老者均以较为写实的技法绘就。但这些“部份”所形成的综合所指将令中国人难以理解——这位女性为何会与一位老者公然在室外依偎?这显然不符合中国人的行事惯例,而仅仅是西方人猎奇心理下的产物。

这种“中国风格”在欧洲曾十分流行,促进着中西贸易往来。大量的外销订单虽由国人制作,但其形制与图式却依西方的审美标准和使用习惯而定。收藏于费城艺术博物馆的乾隆时期外销瓷中已出现了“卧女”图式(图16),欧式花纹围绕下的中国女性用十分娴熟的中国画技法绘就,她衣着完整、斜卧支颐于绣枕,与一名男子依偎在芭蕉叶之上,两人与一旁的侍女像是“拼贴”在一个几近空白的空间之中。芭蕉叶似乎意味着他们身处大自然之中,但在中国传统图像世界中,两性的区隔十分明显,女子与男子的亲密无间可能是仅在私密的春宫图中才会出现的景象——且绝不是在户外。这种“区隔”在外销瓷中被暧昧的空白取消了。

外销瓷并非简单的、单次图式征用的图像创作,而是大批量、高同质化的内容复制生产。它们满足了西方世界对中国的视觉想象,同时也将西方图式带入中国的图像世界。晚清开埠以来,西画东渐之风兴起,“卧女”作为表征西方“理想女性”的图式之一,在中西交流的时代语境下逐渐内化。19 世纪末20 世纪初,天津杨柳青木版年画继续延续与修正了“卧女”图式(图17),帷帐提示女性身处室内空间,但并不十分写实。她左手拿着书卷,手肘支着枕头,右手则执折扇搭在弯起的腿部,不仅交叉双腿重点展示了极具传统汉族女性性质(femininity)的视觉样态——小脚,甚至解开衣衫露出胸乳——色情的意味可谓十分明显。作为图像复制与生产的中心,杨柳青、桃花坞等版画名镇自明代开始就生产着风月图,而携带浓厚情欲信息的“卧女”图式显然也被用作了新的图像生产。

图17 天津杨柳青木版年画 58x35 厘米 19 世纪末20 世纪初 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏

图18 兰蕙同芳 海上百艳图 吴友如①配图来自:吴友如.海上百艳图[M].庄子湾,编.湖南美术出版社.1998.p.92.

“图式”在外销瓷和版画中大量复制,传入国外,便作为表征“中国女性”的“卧女”图式丰富西方视觉世界;流入国内,则更新了中国图式、补充了中国图像史。在吴友如为日渐流行的画报所绘的插图中(图18),女性主体的姿势与图17 中的女性相似——斜倚枕上,左手执卷,以交叉的腿部姿势将小脚重点展示。曾任宫廷画师的吴友如显然不会将过于赤裸和直白的图像公之于众,斜卧着的女性衣衫周整、微闭双目,仿佛只是无知无觉地在自家书房打了个盹。除了一只小脚,这张画中似乎没有任何欲望的暗示,但小脚所在的区域却摆放着香炉、瓶花、佛手——丰富的物欲集中地。卧女的身后还出现了舶来家具——自鸣钟。卧女不再仅仅只是美人,她还与高级的家具一起,以相对写实的手法被细细描绘为一种理想生活。

吴友如为《点石斋画报》和《飞影阁画报》所绘的这些新都市女性生活图景被收录为《海上百艳图》,西式的家具和新生活方式共同建构了新式“美人”图式。新“美人”图式是“西风东渐”“趋时务新”的产物,是西方绘画技法、图式和西方现代化印刷媒介的共同结果。依托西方石印技术的复制和传播,“写真”意识指导下的新视觉文化渐次生成,为大众提供了认识世界的新方式。“真实性”由此取代“抽象性”,成为新“百美”图式追求的重点。与此同时,新“百美”图所描绘的对象也发生了改变——由传统文化中人们口耳相传的各类女性统一为一种女性——妓女——当时惟一可以出现在公共场合的女性。

1887 年出版的《沪游杂记》中收录的《照相楼》曾如是写道:“显微摄影唤真真,较胜丹青妙入神。客为探春争购取,要凭图画访佳人。”[9]57在清末名妓的影像中(图19),“卧女”是常见的图式,妓女斜倚在西式的皮质贵妃椅上,主动望向镜头,露出暧昧的微笑,召唤着欲望凝视。正如吴友如所绘制的 《海上百艳图》一样,皮质沙发作为舶来品与名妓相结合,共同展示一种现代都市生活。而妓女显然已经意识到“被观看”的重要性,作为繁华都市中的前卫女性,表面上被动等待顾客的到来,实际上却是主动猎取目标的积极进取者,她们积极建造着新的秩序,也在与顾客的关系中获得了更多的控制权。

在“卧女”图式编织的视觉世界中,梅兰芳再次敏感地俘获了“美”的意义。在1917 年梅氏的《千金一笑》戏装小影(图20)中,装扮后的梅氏左手托腮、望向镜头,侧卧在竹制美人榻上,榻边点缀着清雅的野菊,身后则是幽暗宁静的湖山布景——“卧女”图谱序列介入中国视觉形态环境后的另一次图像创造。梅氏承袭了经典“卧女”图式一贯的“被观看的自觉”,然而,在迎向镜头、处理天然存在的“目光的宰制关系”时,梅氏敏锐地觉察了“卧女”图式本身所携带的强盛情欲召唤,并予以平衡。

图19 清末的名妓①配图来自:唐振常.近代上海繁华录[M].商务印书馆国际有限公司.1993.p.232

图20 梅兰芳之千金一笑 1917②配图来自:梅兰芳访美京剧图谱[M].王文章,主编.文化艺术出版社.2005.p.83.

这种平衡之术体现在若干细节中:“她”的身体并不呈现出任何“特别提示”的曲线,而只是与被倚物融为一体;胸部、私处、小脚等带有典型性暗示的元素均被完全掩盖起来;与褶皱丛生的床单、滚圆厚实的软榻、锃光瓦亮的皮椅相比,盛放“她”的竹制美人榻显示出清幽、朴素与克制的况味,幽远的布景也衬托出孤寂气息。这样做可能是危险的,因为小脚等符号元素的调用本不仅可以爽快便利地凸显女性气质,还能够迅速抓住物像的性感核心,而放弃性感符号往往会迅速地使图像滑向平庸,但梅氏显然对此有所准备:“她”除去谨慎的“斜卧”姿态外几近一无所有,但仍保留了另一重密集的“物性”——“头上梳的是一个‘编髻’,有时候正着梳,有时候梳歪的,还戴着翠花和珠花。身上穿的是软绸袄裙的式样跟葬花相仿。这外面加上一件坎肩,也是系在裙子里面。长裙外面再加腰裙,腰裙上系绸带,前面下垂到地,两旁佩有端节应景的零碎小件。”[3]319

不仅如此,斜躺着的梅氏还展示了他姣好的面部与向来为人称道的手——早在《诗经》中,手就以“如柔荑”这一意象出现,梅氏更以改良了京剧中的“兰花指”而著称,并被国外评论家称为“有很大引诱力的手”“醉人的手”。手臂的弯折是整个画面中的惟一动势,在这一固定姿势所呈现的稳态中,如果想要打破动势,最为可能的动作就是将作为支点的手放下——因此画面中最引人注目的地方是手和脸部的支撑关系。其次则是洁白的两段水袖:一段层叠于弯折的手腕,作为画面焦点的提示;另一段则由卧榻垂下,一直延伸出画面,打破了横向构图。“袖”在东方语境中享有重要地位:在戏曲艺术中水袖的牵扯、交搭意味着与对方的亲密动作往来,而“垂袖”则暗示“无为”——这一切完整地构成了另一层次的性感表征,“她”不是激烈、奔放与热情毕露的,区别于下里巴人的“粉味”,绝不会如风月画中的无名妓女一样袒胸露乳。挑逗与招徕之感被限制了。

然而,如果说梅氏对于舶来图式的平衡是精英阶层一次对传统的拯救与改良,那么随着思想的不断开放,图像世界逐步溢出了他们的掌控。五四运动之后,解放身体、接受平等、开放进步的西方现代思潮涌入,深刻影响了国内的审美理念。《良友》《北洋画报》等报刊直接将大量西方裸体照片、漫画作为“艺术品”登载,但接受度却并不十分乐观,许多人认为“有伤风化”。1926 年6月底,《北洋画报》先后登载了两幅题为《模特儿之今昔观》的斜卧裸女速写,讽刺刘海粟领导的上海美术专门学校开设人体模特写生课、展览裸体绘画,并遭到保守人士抵制以及当局制裁的事件。两幅漫画均采用“卧女”图式,“昔日”(图21)的模特怡然自得地躺卧,而“今朝”(图22)的模特则无奈地抵抗着“禁令”。

虽有禁令当前,但追求“人体美”的脚步却未曾终止。据曾越统计,在《北洋画报》从1926 年创刊至1937 年停刊出版的1598 期中,“该画报共登载女性人体作品500 余件,基本达到平均每三期便有一件女性人体出现的频率。”[10]68-72而在1927 年,《北洋画报》陆续刊登过的9 张题为《模特儿姿态之研求 巴黎名画家之速写》中,“卧女”图式占了总量的2/3以上(如图23-24)。实际上,“卧女”图式如此流行,以至于被《北洋画报》副刊用作标头(图25)。无论如何,与梅氏的苦心孤诣不同,《北洋画报》等流行画刊并无改良西方图式的负担,他们直接将这些图式视为西方美的象征,作为先进、高尚的艺术不打折扣地引进,为本土视觉世界增添风采,这一点,在当年梅兰芳演出《千金一笑》时,是不可想象的。

图21 模特儿之今昔观-昔日①配图来自:北洋画报[N].1926.6.28.

图22 模特儿之今昔观-今朝②配图来自:北洋画报[N].1926.6.31.

图23 模特儿姿态之研求(四)③配图来自:北洋画报[N].1927.12.10.

图24 模特儿姿态之研求(八)④配图来自:北洋画报[N].1927.12.24.

图25 《北洋画报》副刊标头⑤配图来自:北洋画报[N].1927.6.16.

图26 粉菊花 天女散花 1922⑥配图来自:心声.1922.1(1).p.16.

图27 梅兰芳 天女散花 1917⑦配图来自:梅兰芳访美京剧图谱[M].王文章,主编.文化艺术出版社.2005.p.244.

三、图像的再生产:从图式到图示

图式的承袭与修正基于中国现代化的时代情境徐徐展开,不难发现,一种不断世俗化和商业化的趋势亦随之袭来。源于摄影和绘画的亲缘关系,摄影师在早期拍摄中常常沿用绘画的图式惯例。但相对于绘画而言,摄影的可复制性使它在诞生之初就被赋予了一种消费性,而这种消费性通过图式的再生产展开。“不断增长的图像产物(images-objects)成就了当今社会一个不可或缺的繁荣经济部门——景观。”[11]18图像成为一个具有巨大潜能的生产性要素——它既是生产和消费的对象,又同时为新的生产提供了材料和需求,正如马克思所说,消费和生产呈现为同一性。

图28 梅兰芳麻姑献寿小影①配图来自:小说新报[J].1922.4.

图29 双六香烟广告②配图来自:申报[N].1920.5.17.

摄影术传入中国时,妓女和伶人成为最早一批自觉意识到镜头以及观看者的群体,他们的影像不仅被用于馈赠客户,还被摄像馆张贴于橱窗或刊登于大众媒体以招揽生意。这一时期刊登出来的很多照片下面则标着相馆的名字,这些相馆为当红演员免费提供照片,既方便了演员自身的形象传播,同时也宣传了自己的业务。1922 年,第一卷第一号《心声》的扉页便是当时心心照相馆的广告,卷首刊登的10 张摄影中有7 张来自心心照相馆,“粉菊花”的《天女散花》照(图26)便来自其中。对比梅兰芳的《天女散花》(图27)照可发现:类似的衣服和头饰,双手合十跪坐在地上的动作,身后伸向远方的飘带——一切如此相像,“粉菊花”与梅兰芳共享相近的“图式”,表征着相似的“美女”。梅氏图式已然成为影楼拍照的模板,“生产”着美的图像。而这些被拍摄出来的肖像已经作为一种有价值的“商品”,被出售或作为福利赠予。这些肖像在戏迷之间流传、保存,并进而被作为“特权”授予报纸刊登,被大众媒介再次消费。著名戏剧家老舍(舒庆春)便曾将自己拥有的《梅兰芳麻姑献寿小影》赠与《小说新报》发表(图28)。

如果说在大众媒介上刊载妓女伶人的“美照”还只是影楼和戏院的一种潜在宣传,是报刊吸引读者的手段,或者是“粉丝”为自己偶像的“打榜”。而在烟草广告中出现的图像则明确强调了图式的商品属性。20 世纪20 年代,双六牌香烟曾以“君子有二乐,吸双六牌香烟,看梅兰芳的戏”为广告词,所配漫画中一位男子吸着烟,烟圈围成了画格——梅兰芳在舞台上表演(图29)。这种近似“代言”的文案已将“吸双六牌香烟”和“看梅兰芳的戏”并置,既作为“君子”的行为进行营销,又与流行文化相结合。然而更令人深思的现象可能是,身处画中画的女性之所以会被视作“梅兰芳”,不仅仅源于一旁所写的“看梅兰芳的戏”,而且这位女子形象显然已是一个获得共识的梅兰芳图式——这一图式如此深入人心,以至于1924 年印度画家难达婆薮随泰戈尔访华时,为梅兰芳绘制的油画《洛神》(图30)都采用了相似的图式。

图31 白金龙香烟广告④配图来自:戏剧月刊[J].1928.1(3).

图32 梅兰芳《千金一笑》照片

20 世纪初期,卷烟叶大兴,当时中国最大的民族资本卷烟厂是南洋兄弟烟草公司。在它旗下的白金龙香烟广告中(图31),描绘的古装人物显然也是对图32 中梅兰芳扮相的复制:从发型、头饰、深色外套、白色水袖、白色长裙、深色腰带到人物微微侧向右面并右手回勾持扇、左手高举的动作,无不一一对照。图像的复制增加了图像的权力,该香烟广告并没有提“梅兰芳”,但在这种展示之下,通过对梅兰芳形象的复制,复制品得以脱离原境,获得自身的活力——它成为单纯凸显视觉的观看对象,脱离了叙事,使“梅兰芳”获得了从“膜拜价值”到“展示价值”的转变。这是机械复制时代艺术的特点,也是现代工业社会中新旧艺术形式的交替。广告称“君子有三乐,饮龙井茶一乐也,观戏剧月刊二乐也,吸白金龙香烟三乐也。”对比双六牌香烟广告,显然两者皆把吸烟行为包装成“君子之乐”,但“观戏剧月刊”这种“君子之乐”以复制梅兰芳形象的戏曲女子漫画得到重新诠释,“吸烟”“看戏”“看戏剧报刊”与“饮龙井茶”等行为成为现代都市中“新君子”的形象建构方式,梅兰芳形象也完全脱离了原来的语境,纯粹作为旦角符号参与其中。而在这次生产-消费的循环中,图式无疑起到了至关重要的作用。

如果说双六和白金龙香烟还仅仅将梅兰芳作为一个印象式图式使用,那么同样由南洋兄弟烟草公司出品的梅兰芳香烟则利用了名人效应,实现了对梅氏及其形象的直接复制和挪用。1927 年1月15日,发行的《良友》杂志封底上刊登了梅兰芳牌香烟广告(图33),几乎完全描摹了梅氏在《洛神》(图34)中的剧照形象,从高耸的顶髻和发饰,到珍珠项链、镂空花朵的外衣,以及人物身体左倾、两手捏做兰花指、左手指向额头、右手伸直指向画外的态势,乃至袖口的装饰和褶皱都精准再现。“洛神”脚部云涡状的花纹装饰暗示了她虚幻的身份,花纹的右下角写着豁公,可能提供照片的是近代戏剧理论家刘豁公。梅兰芳牌香烟罐上所绘的女性形象(图35)亦来自梅氏的戏装照(图36):除去手中之扇,人物的面庞、帽饰,身着的渔网纹流苏衣服以及高举起蒙着水袖的左手,几乎分毫不差。广告词称“罐上印有梅郎倩影,置诸案头不啻与梅郎晤言一室也”,以这种形式呈现梅氏形象,将形象从原来的语境中抽离,“她”不再是“洛神”或“西施”,而是可以“置诸案头”的“梅郎倩影”,所有对剧照的细致描绘都是为了使漫画的“梅郎”摹本获得与原本同样高的可信度,建立符号的能指与所指关系,将梅氏图式的消费与梅兰芳牌香烟的消费挂钩,当消费者购买梅兰芳牌香烟时,便通过对复制品的占有满足了对梅氏及他所饰演的女性角色的渴望。

图33 梅兰芳香烟广告①配图来自:良友[J].1927.12.封底.

图34 梅兰芳 洛神②配图来自:红杂志[J].1924.2(29).A2.

图35 梅兰芳牌香烟广告局部放大

图36 西施《梅兰芳》(局部)③配图来自:梅兰芳[M].梅兰芳专集经理处.1927.4.p.42.

图37 梅兰芳牌香烟广告④配图来自:戏剧月刊[J].1928.1(6)

图38 梅兰芳⑤配图来自:良友[J].1926.3.p.10.

彼时,“五卅惨案”在全国引发了抵制英货的运动,全国最大的烟叶公司——英美烟草公司遭到抵制,华商卷烟厂也随之兴起,“到1927 年,上海华商卷烟厂就由‘五卅’前的14 家猛增到182 家。”[12]50梅兰芳牌香烟广告巧妙地将香烟与作为民族艺术的京剧——“国货”并置,通过强调“梅兰芳”和“上等技师拣选顶上烟叶”,赋权了香烟本身“最高尚之国货”的身份,提醒消费者选择国货,建立起民族主义消费观念,以期获得人们的认同。

梅兰芳的膜拜价值和展示价值显然已成为品牌的所有价值所在,在1928 年11月10日,《戏剧月刊》刊登的梅兰芳牌香烟广告(图37)中,不再对烟的内容做任何解释,而直接复写了图38 中的梅氏图式,并突出了“梅兰芳”三个字,以横贯整个页面的黑色矩形底、白色三个大字呈现,广告词非常直白“这个梅兰芳是伶界大王,香烟泰斗”,“梅兰芳”三个字既指代“伶界大王”梅氏本人,又意指“香烟泰斗”梅兰芳牌香烟。“梅兰芳”以及他的形象因而成为商业符号,象征着一种权威和保证。

消费社会是一个以符号经济为主要特征的社会,符号具有其创造意义的独立价值。在以上若干个梅兰芳图像再生产的案例中,我们看到的不仅仅只是图式——图像——图式循环往复的再造过程,更是梅氏图像不断成为新的能指、建构新的神话的信息传播过程。这些案例中成为新能指的图像虽然看上去都有所不同,但无不催生同质化程度相当高的消费神话。也就是说,广告活动围绕着符号建构逐次展开,符号与商品经由大众媒介的反复传播,建立了稳定的对应关系。对于一个消费雏形初成的现代商业世界而言,对高品质生活的向往与呼应开始成为民众自我认同的必经之路。

结 语

“大众媒体是现代社会中社会指义行为的主导手段”,[13]54它是生产意义和社会现实的主要机制。在大众传媒的作用下,图像的生产、传播与消费在近代中国的视觉世界中呈现为视觉装置盛产的普遍结果,而女性无疑是这一视觉现象中最为常见的元素,梅兰芳作为“理想女性”的图式,则是这一循环中为人习见的角色。

梅氏所塑造的女性角色虽为数众多、源自不同的故事背景,但仍在他的具体演绎中被概括为一种抽象性的女性观念和象征性的女性表征——“理想女性”。“理想女性”之“美”并非天然地存在于人们的认知系统,而是通过一系列复杂的视觉实践被可视化的。可以说,梅氏和梅党们将图式作为一种方法论,运用在梅氏的视觉实践上——如果将“美”的图式视为词句,那么梅氏便通过征选和使用存在于各种视觉艺术门类中规约“美”的图式,在传统文化交织而成的释义系统中俘获“美”的意义,书写着属于他的“美”,并成功塑造人们认知深处“理想女性”的典范。这种典范也作为新图式的起点,在摄影的记录和复制功能下被不断神化,大大推动了人们占有和控制这种典范的欲望。

从梅氏出发,对图式的征用和修正追本溯源,见证了图像从装饰性的赏玩到具有商品性质的再生产转换,也见证了图像作为“现代性的震撼”的视觉证物,是如何深刻地改变了本土视觉文化形态。在这一过程中我们发现,纠结图式的借鉴究竟出自哪一具体图像并无意义,而更应该思考的是,在图像世界中,新图式的吸收和采纳意味着什么,这样的接受又影响了什么。

正如舶来图式是一个逐渐接受的过程一样,西方的思想、科技和它们所代表的“现代性”,以及随之而来的世俗化、商品化、景观化的转变,都无法毕其功于一役。在图像的生产、传播和消费中,每一次图式修正不仅透露着观看眼光、意义感知的改变,也反映着释读背后文化交融的影响。“理想女性”的图像建构在梅氏这里不仅是戏曲表演的需要,更成为中国现代视觉经验的结果。在这种考古式的图式分析中,特定时期的历史细节被视觉化地展现了——对于被动开启现代化的中国而言,民众的生活不再是原有模式的延续,而是一种断裂之后的重构,现代性不仅体现在对民族性的传承与对西方科技知识文化的吸收、改良之中,也是在接受“现代化”和拒绝“西方化”之间博弈的动态过程。